・一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法ってどうやって見分けたらいいのかな?

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の見分け方が知りたいな

・あと、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の勉強にわかりやすくてオススメの本とかあったら知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎ 本記事の内容

1.【簡単!】 一点、二点、三点透視図法の見分け方をわかりやすく解説!

2.一点、二点、三点透視図法の勉強にオススメの本1冊

この記事を書いている僕は、パース(透視図法)の勉強は、3年ほどです。

普段、パース(透視図法)を使って絵を描いています。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

【簡単!】 一点、二点、三点透視図法の見分け方をわかりやすく解説!

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法を見分けるためには、

そもそも一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法が何なのか、

そして、それぞれの違いを理解しておく必要があります。

なので、見分け方の前に、そもそも一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法とは何なのか、

そして、一点、二点、三点透視図法の違いを説明しておきます。

そもそも一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法とは? 一点、二点、三点透視図法の違い

パース(透視図法)には、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の3種類があります。

そもそもパース(透視図法)って何なの?という方は、

パースとは何か わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

この一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の違いは簡単に言うと、

・消失点が何個あるのか? (何個使って描くのか?)

・どういう状態で物を見ているのか?

による違いです。

では具体的に説明していきます。

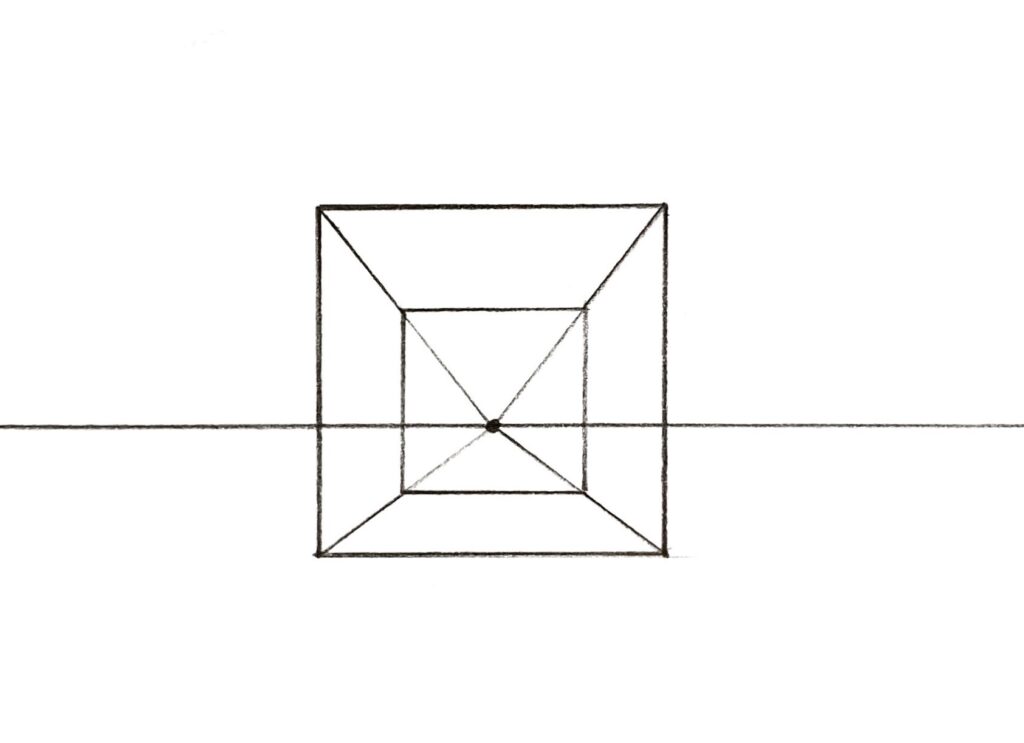

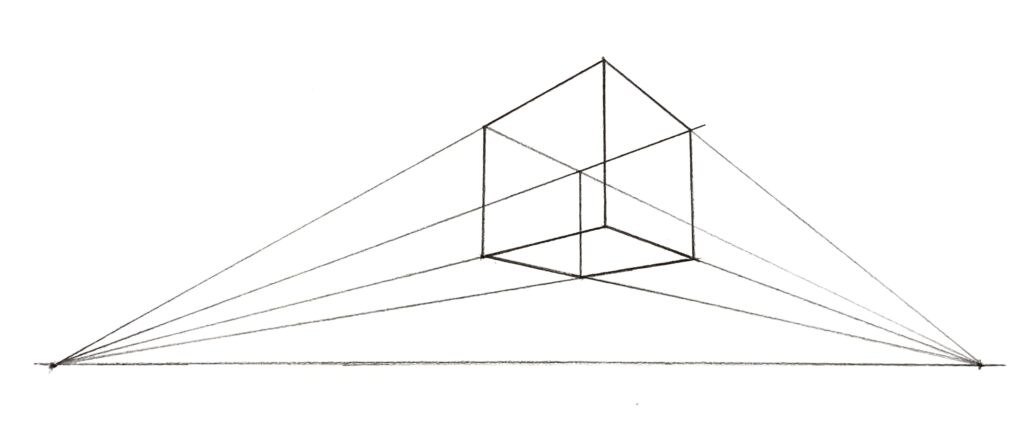

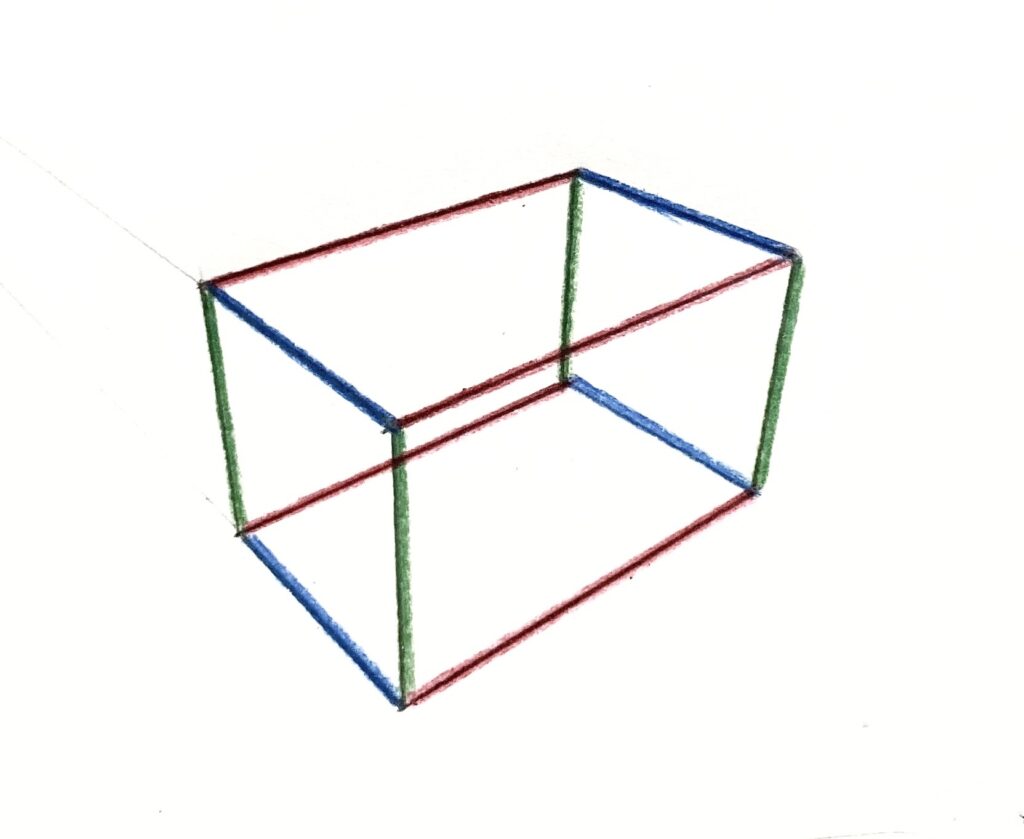

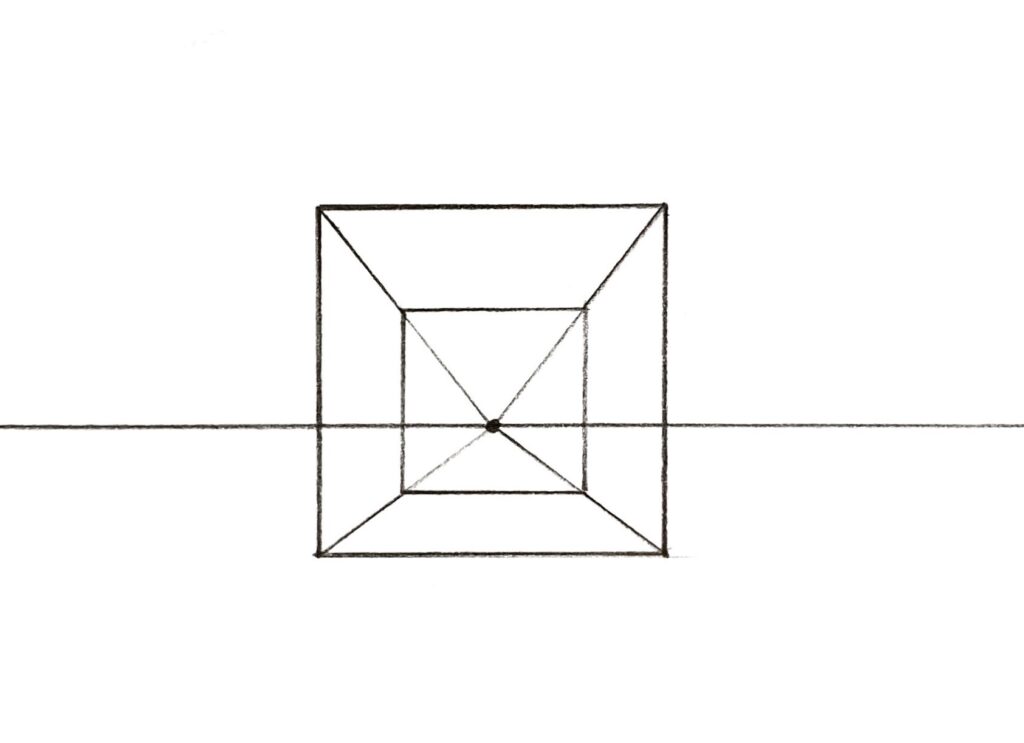

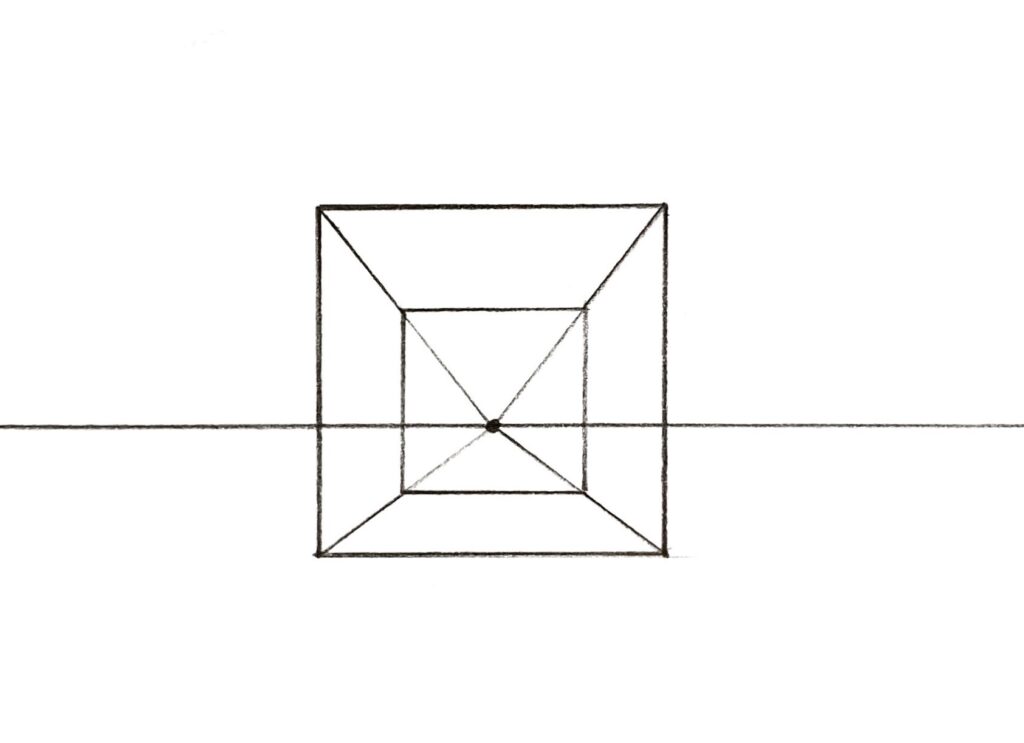

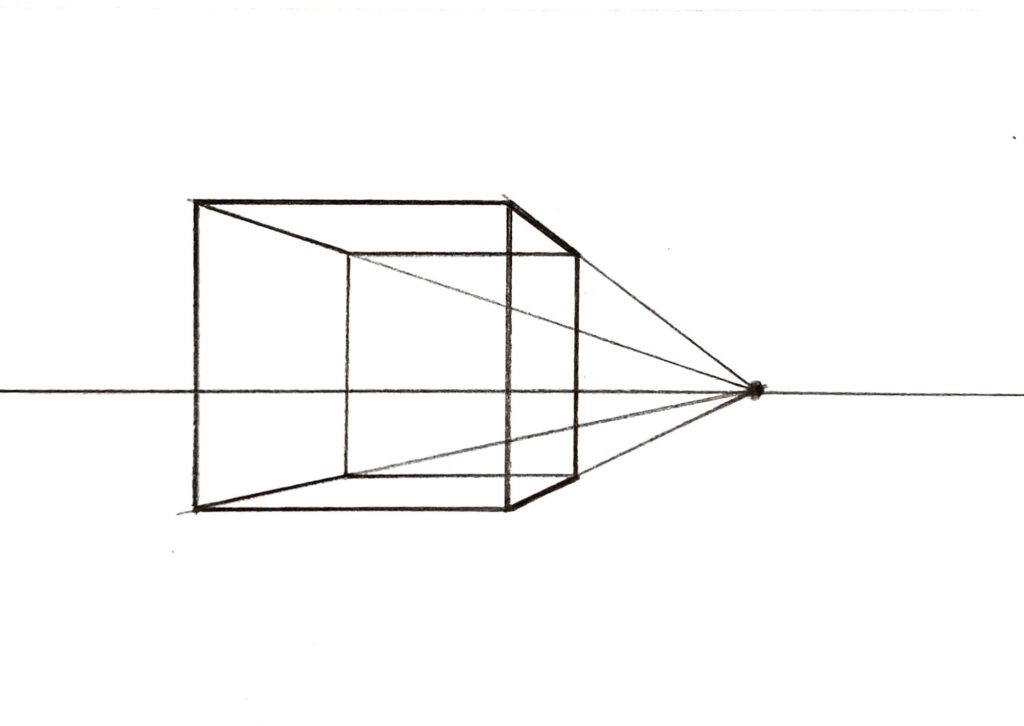

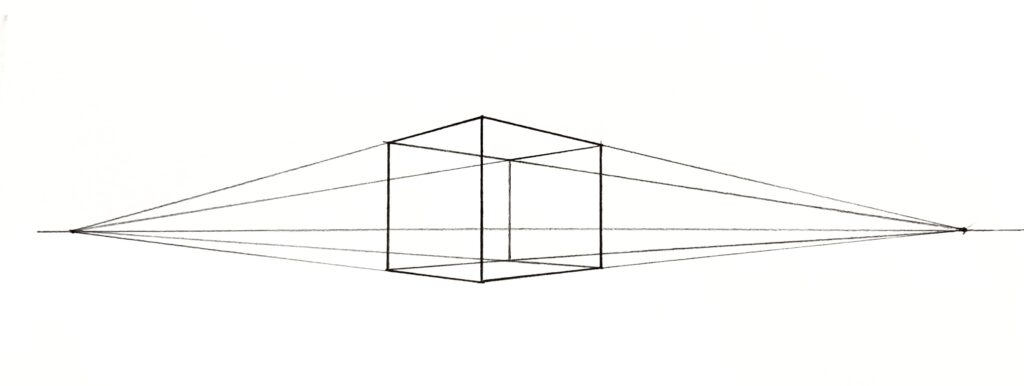

一点透視図法とは?

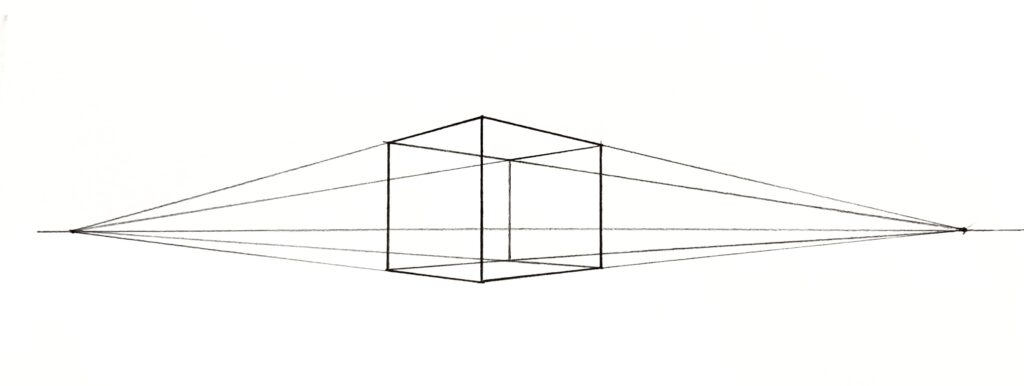

消失点(VP)が1個なので(1つの消失点を使って描くので)、一点透視図法と呼ばれています。

そもそも消失点って何?という方は、

【初心者向け】 パース 透視図法の消失点とは? わかりやすく解説!

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

・どんな状態なのか?

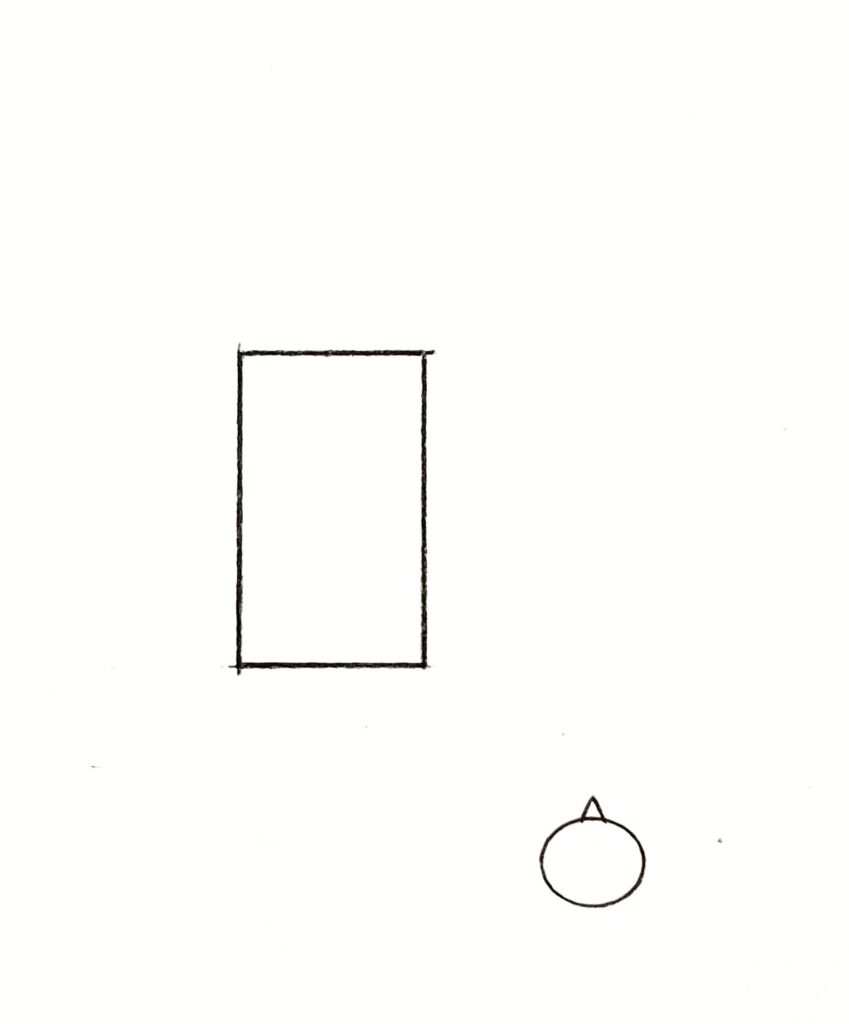

物を正面から見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置している状態)です。

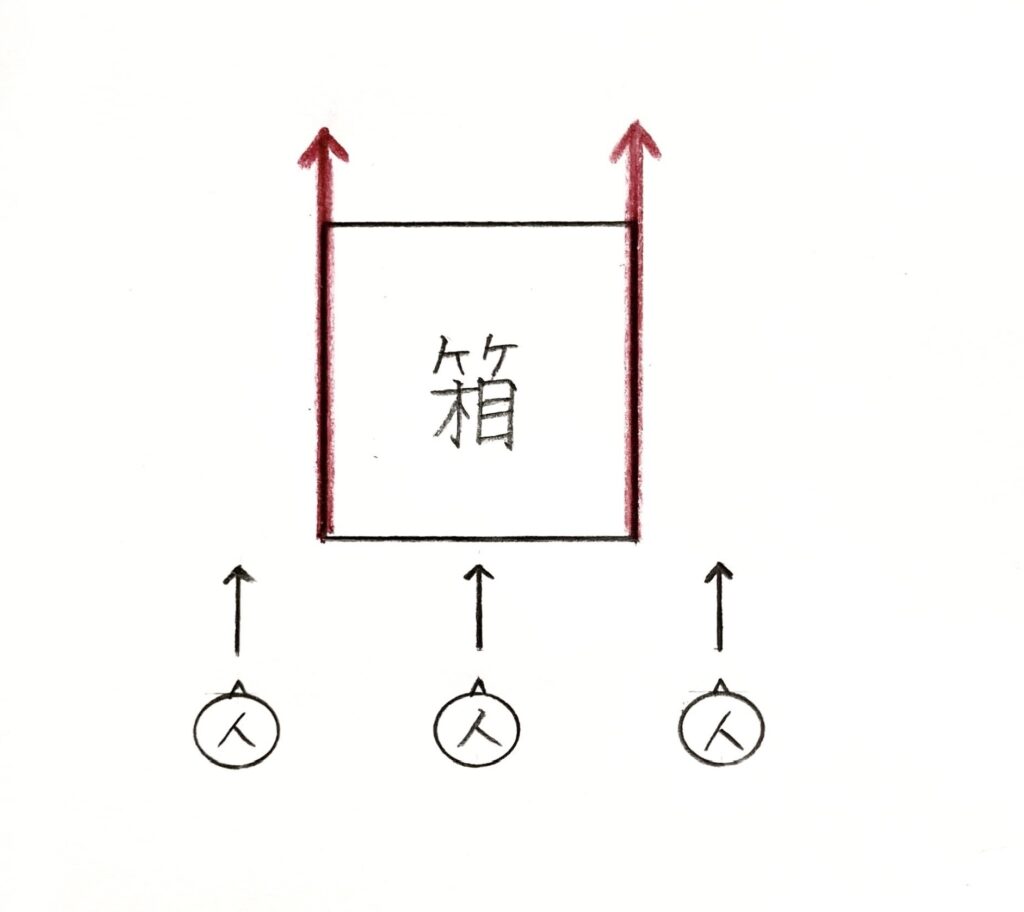

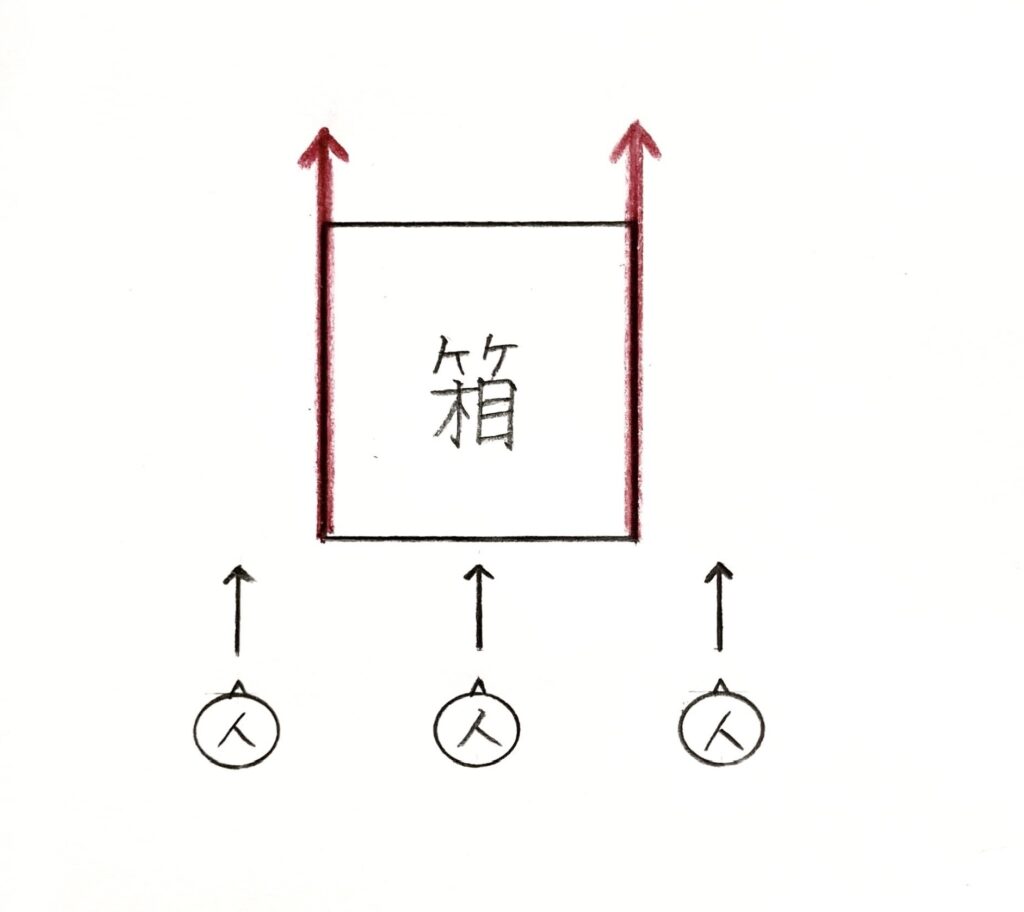

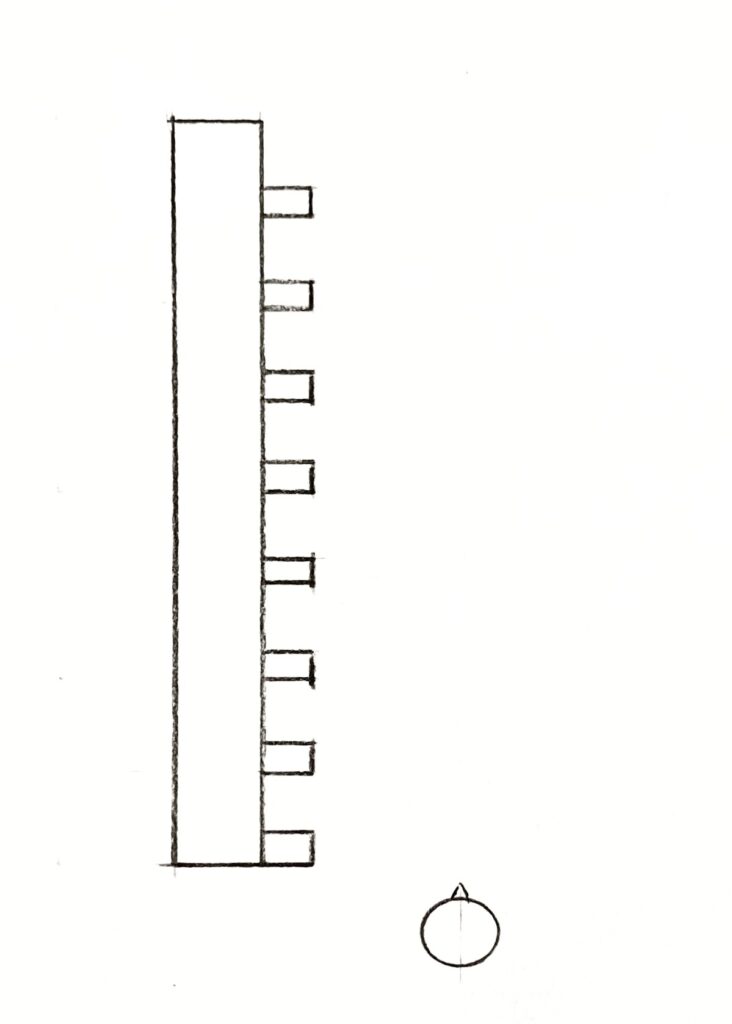

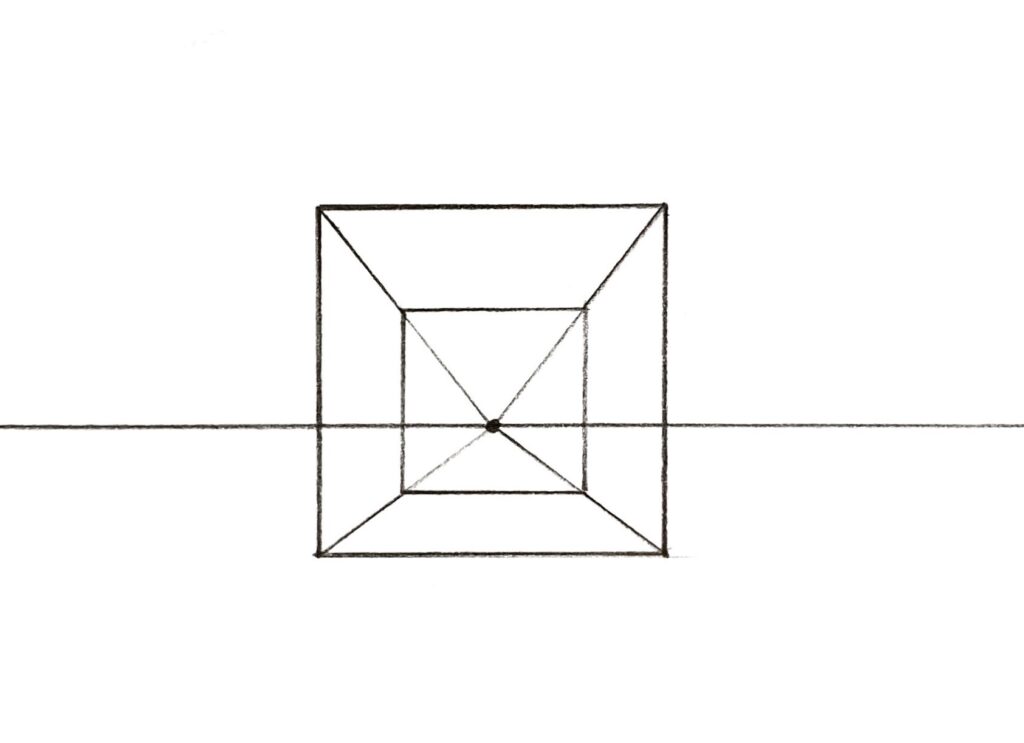

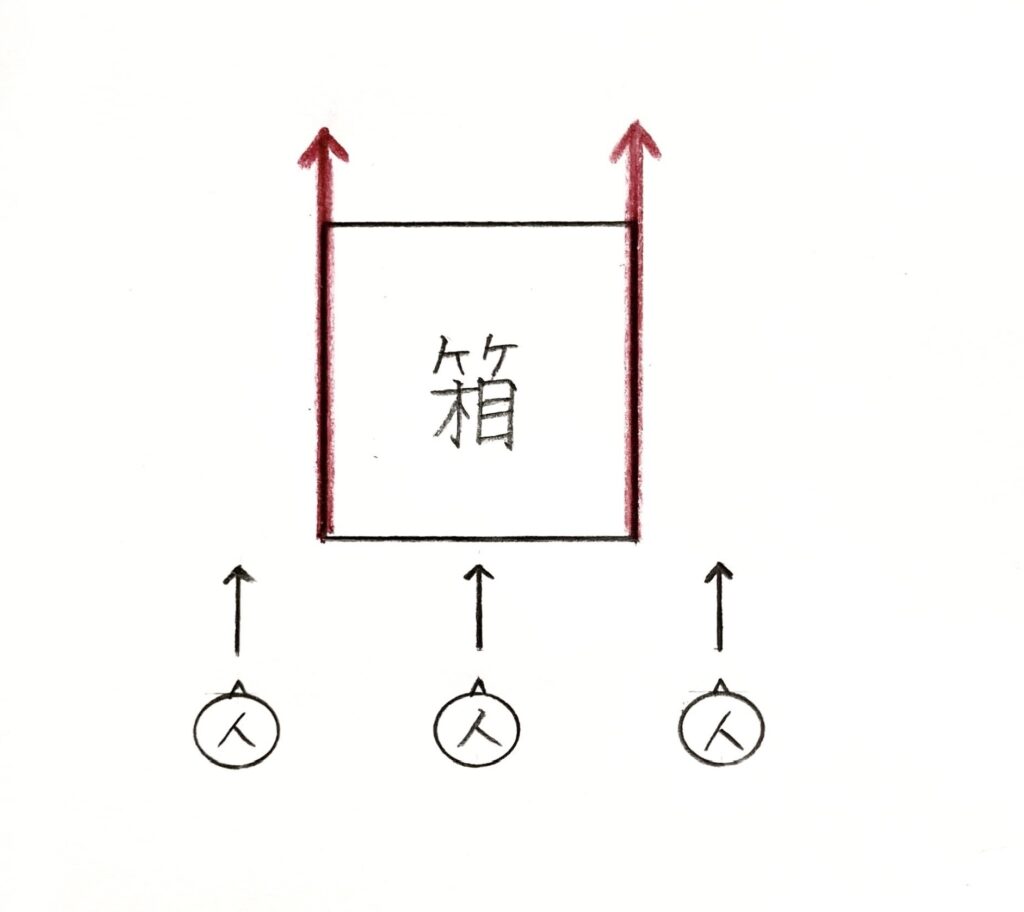

上から見ると、以下のような感じです。

物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置していて、正面から見ている状態なんだね!

・なぜ、消失点が1個なのか?

物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置しているので、奥行き方向にしかパースがつかないからです。

消失点に収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

箱の横の辺はアイレベルに対して平行、高さの辺はアイレベルに対して垂直に描きます。

アイレベルがよくわからない方は、

アイレベルとは何かわかりやすく解説します【簡単 見つけ方のコツも】

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

・どんなときに使うのか?

物を正面から見たときに使います。物に対して自分や撮影しているカメラが平行な状態のときです。

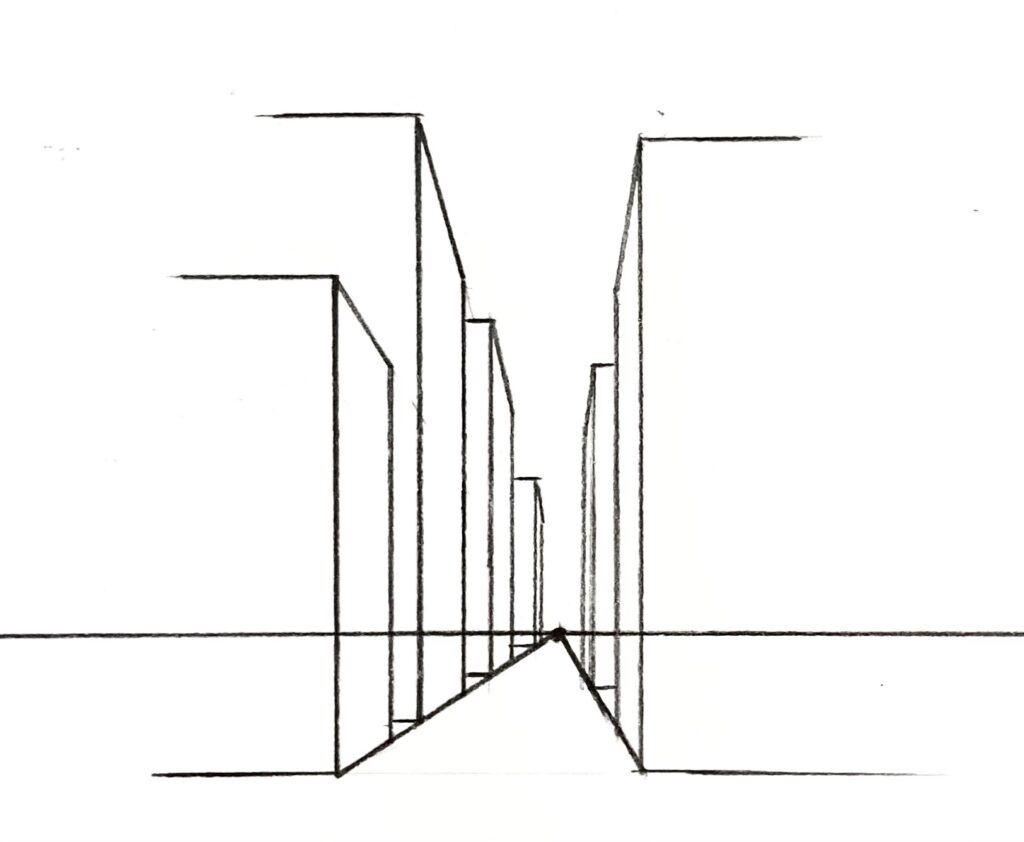

例えば、以下のように、建物を正面から見たときなどです。

建物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置しているんだね!

一点透視図法については、

一点透視法とは何か わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

でより詳しく解説しています。

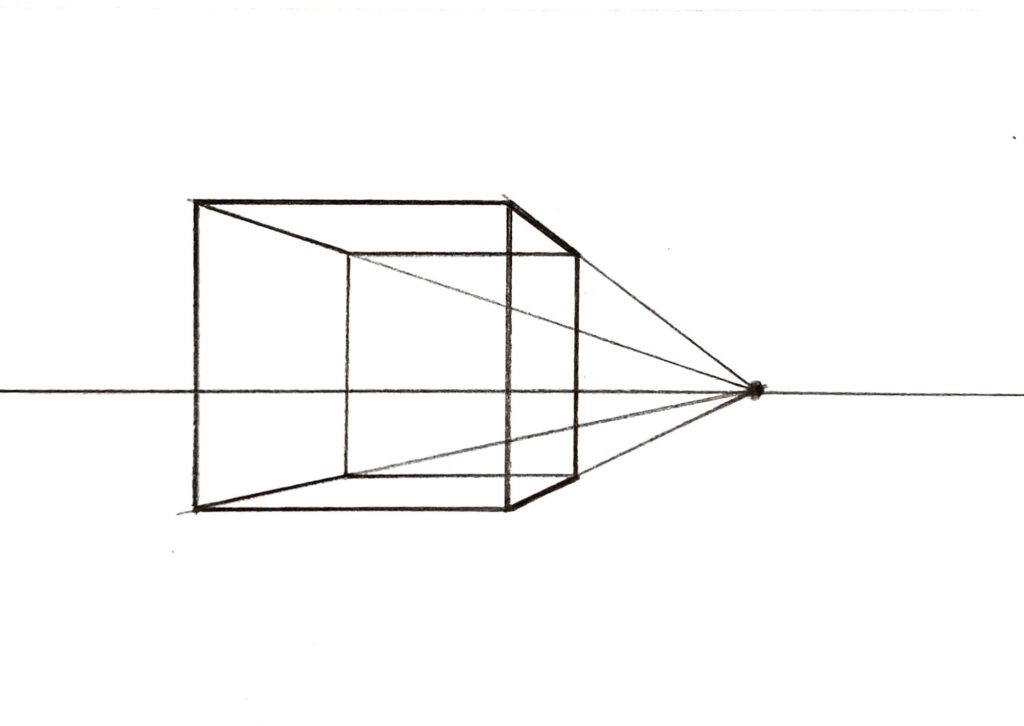

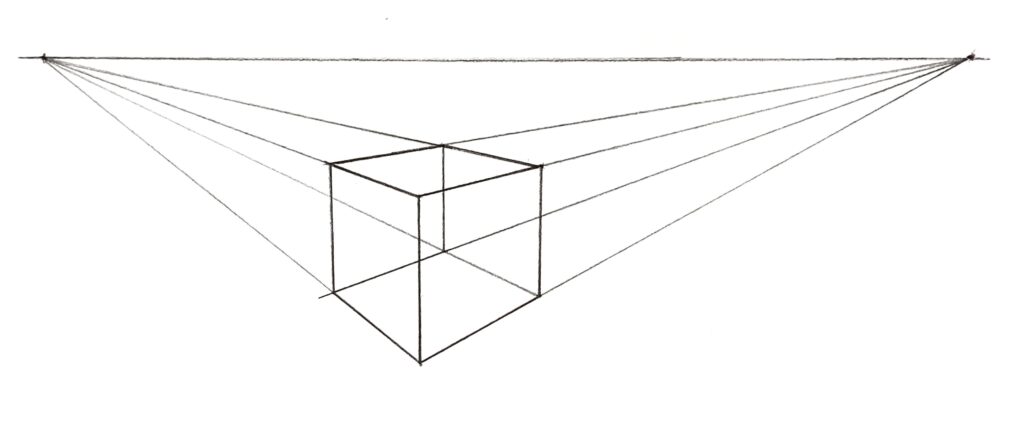

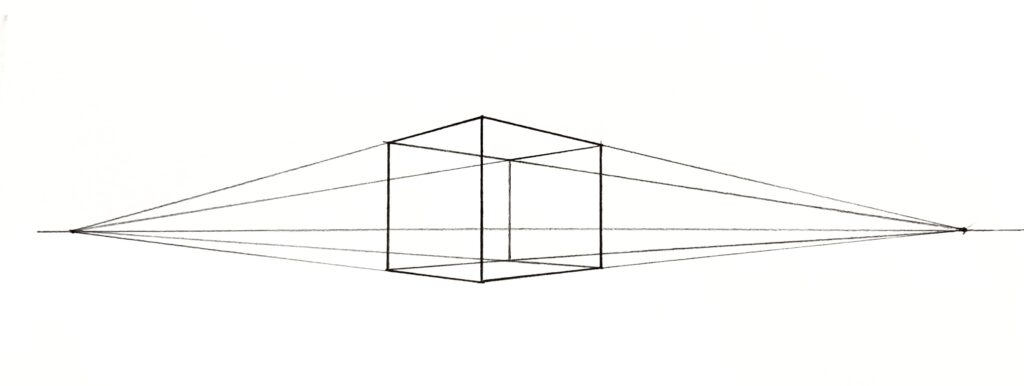

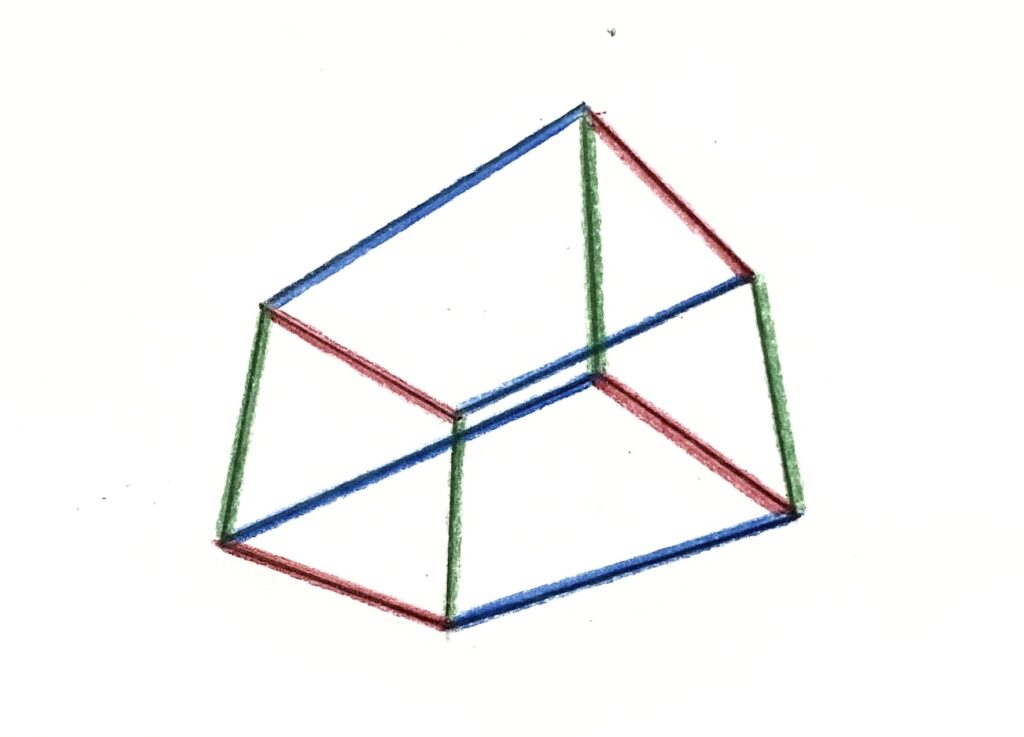

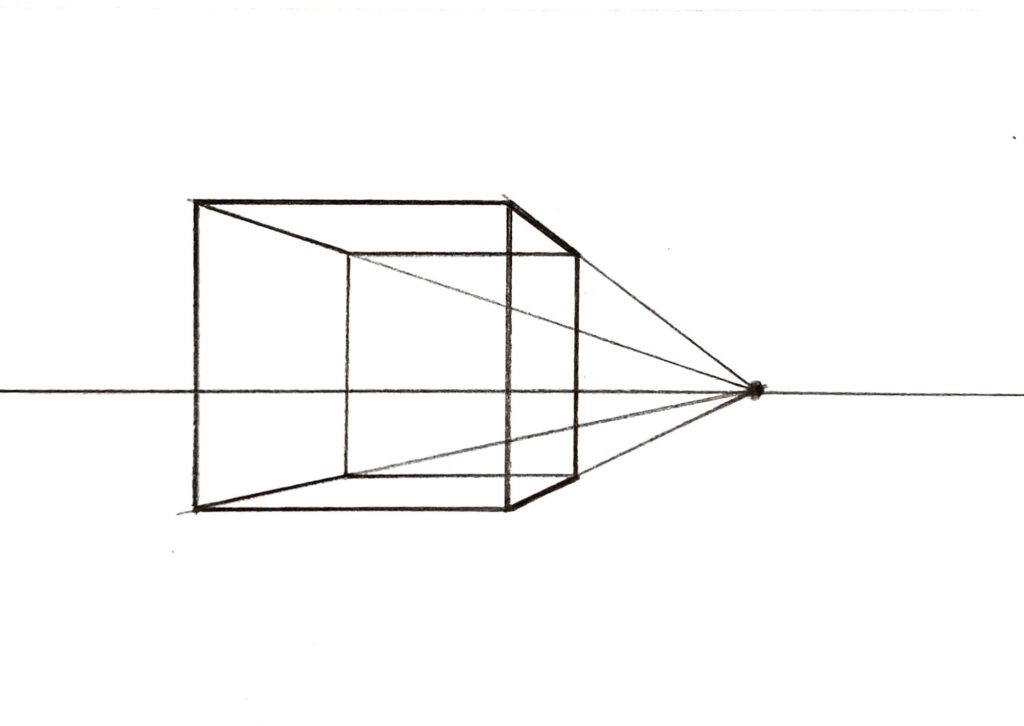

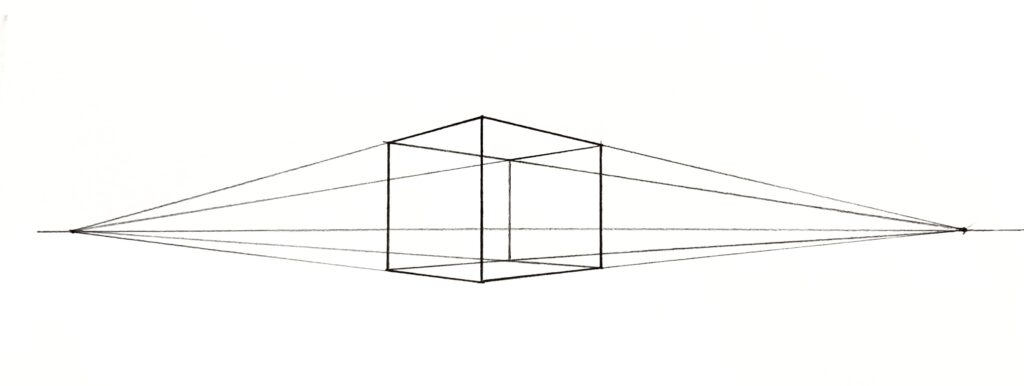

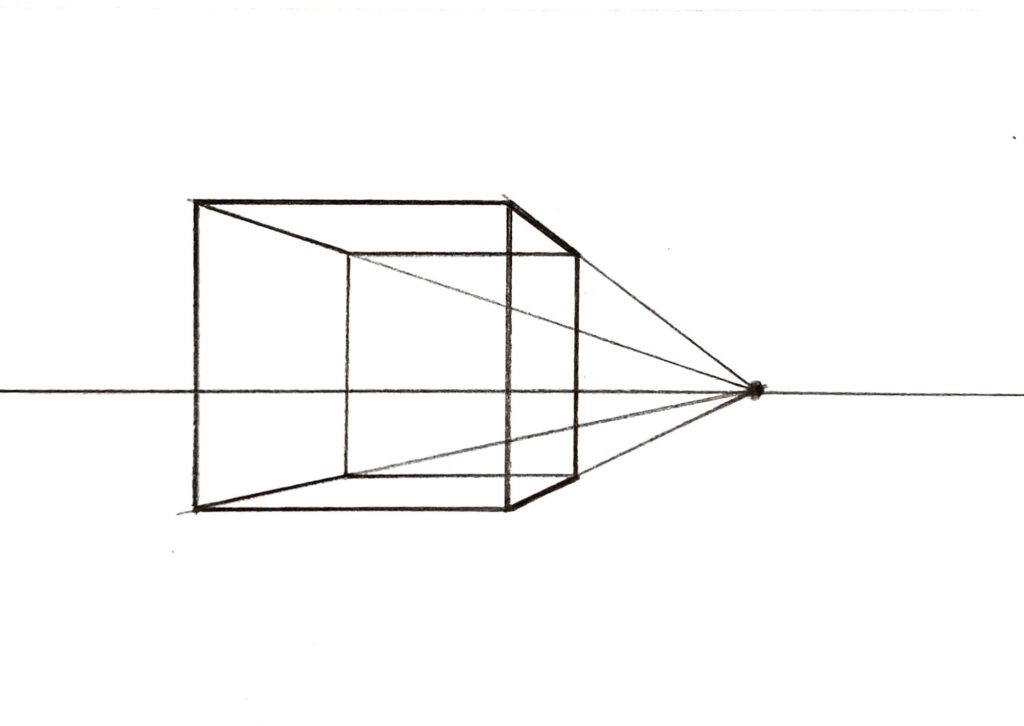

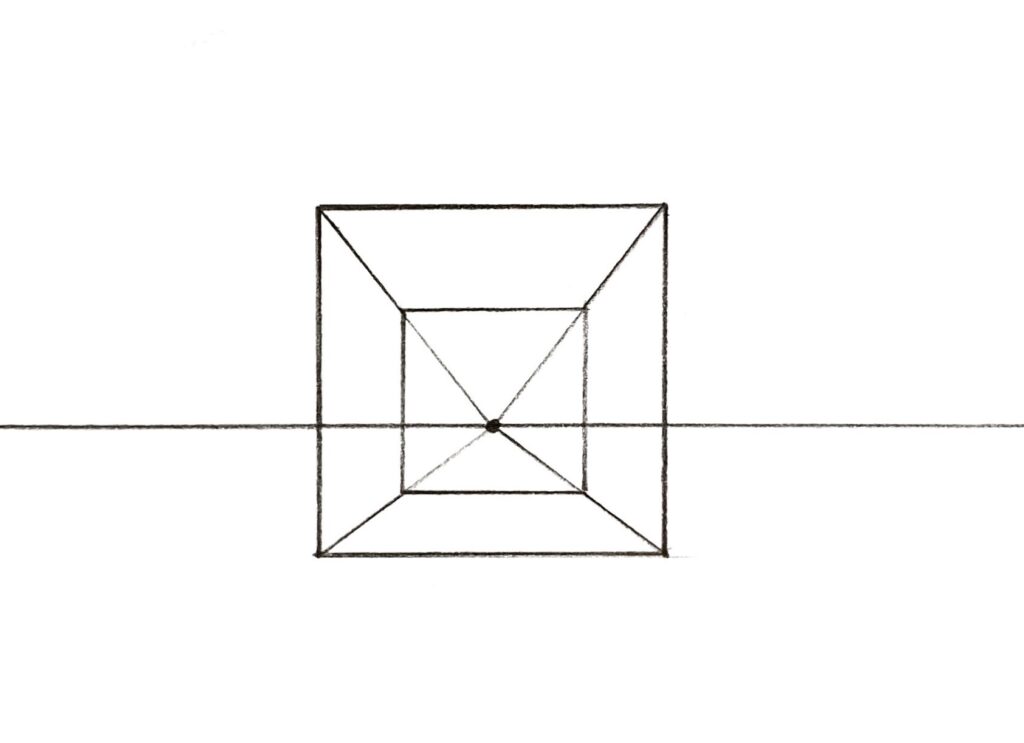

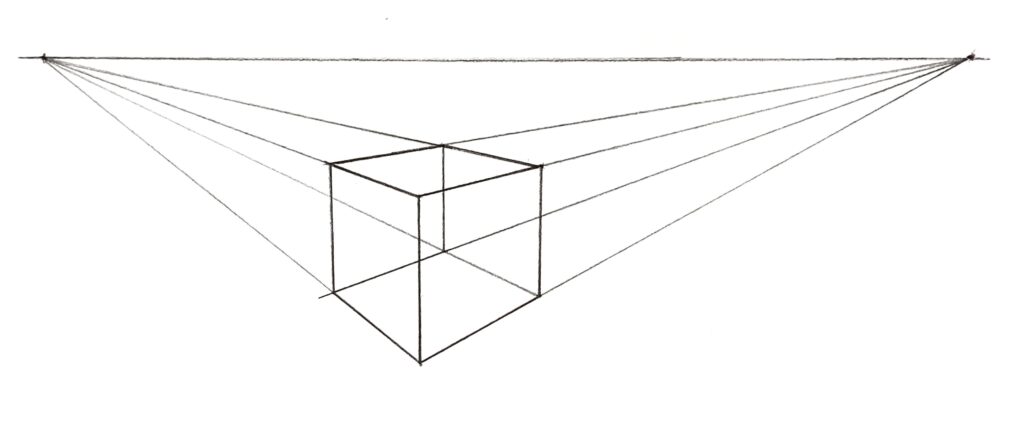

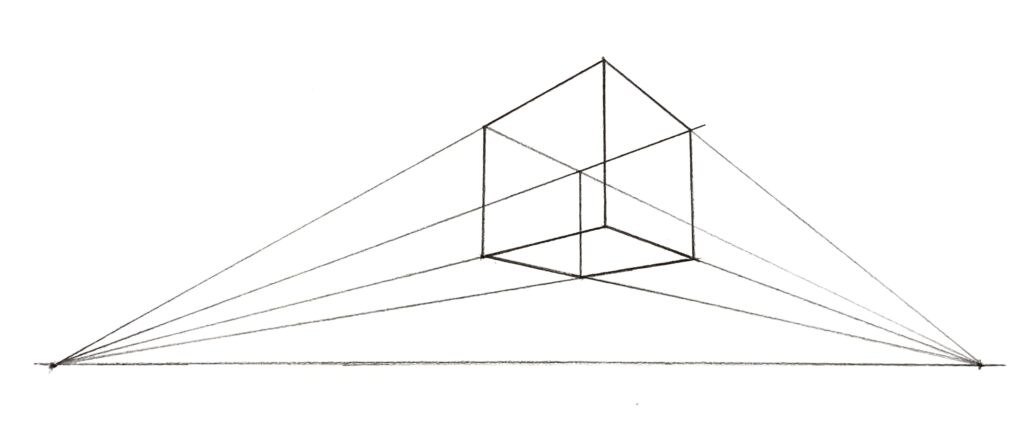

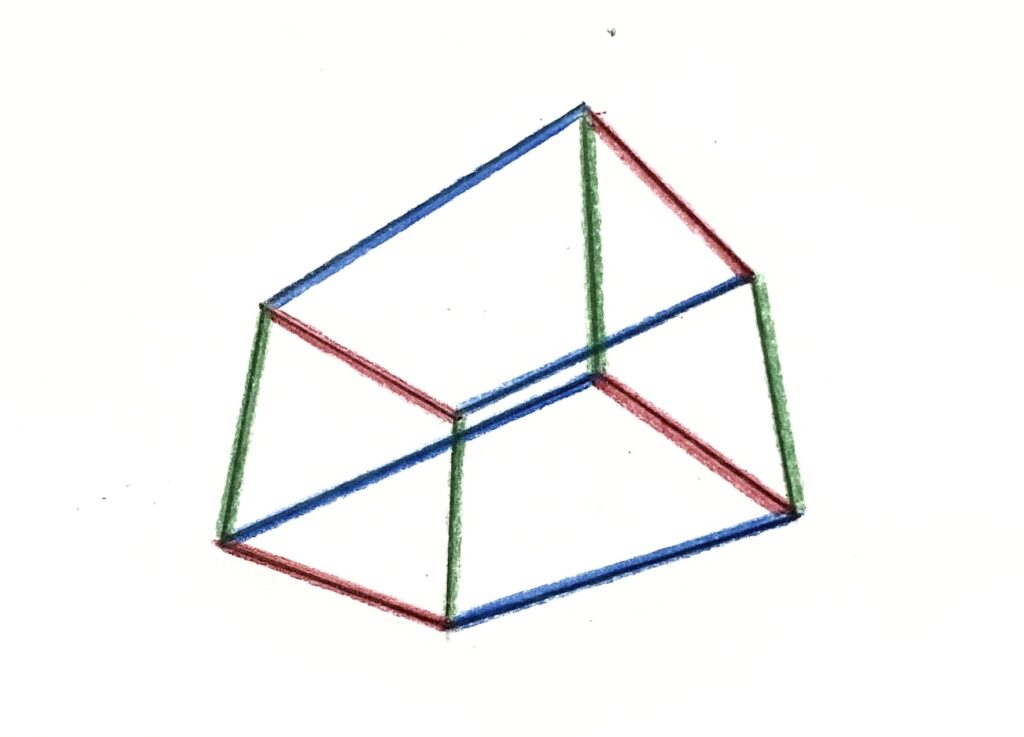

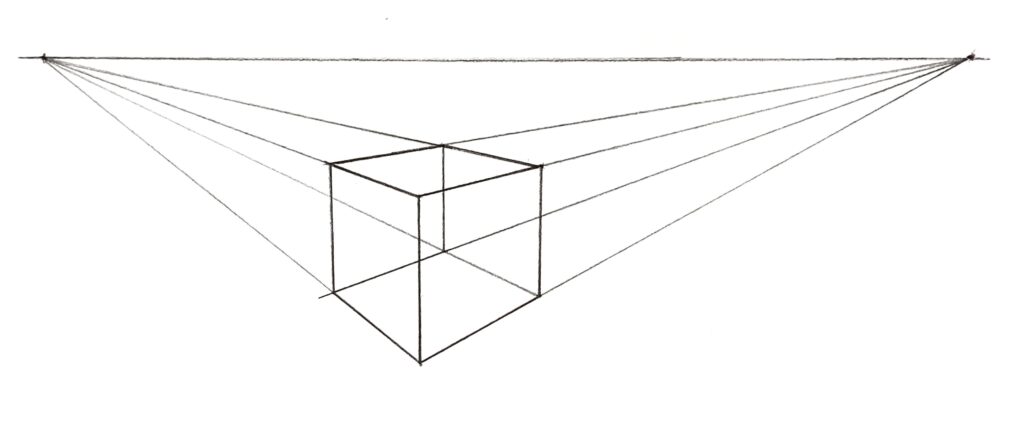

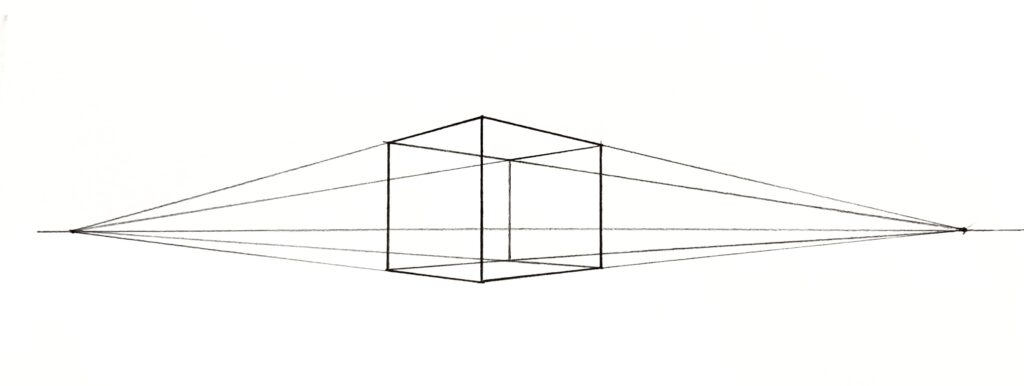

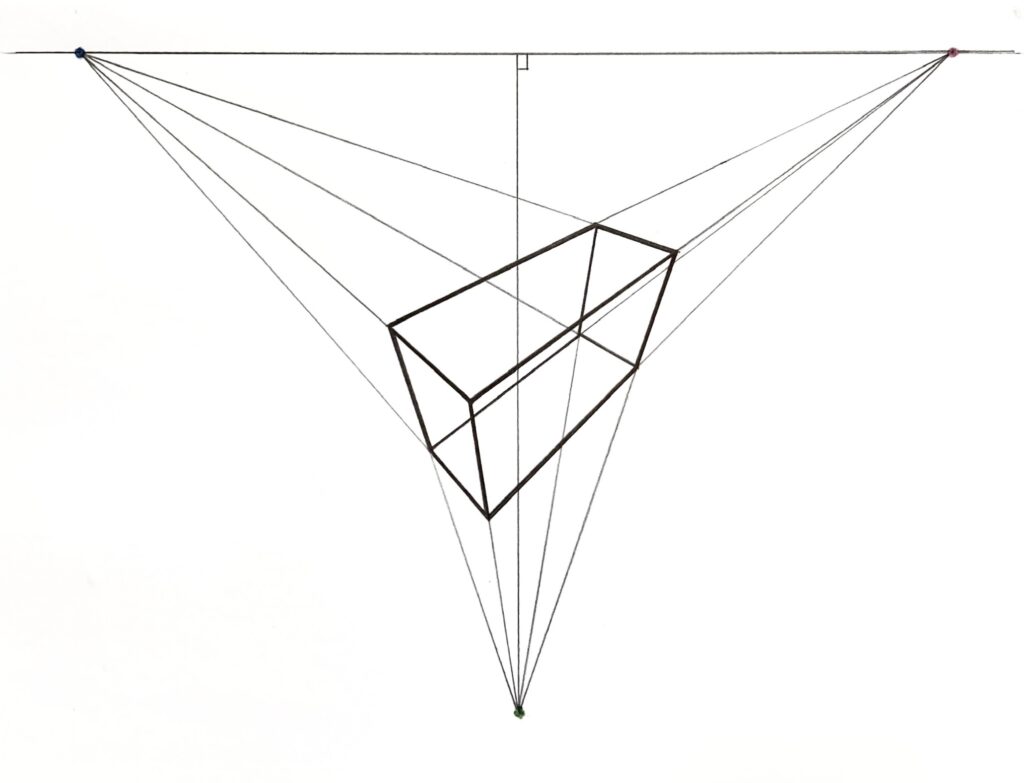

二点透視図法とは?

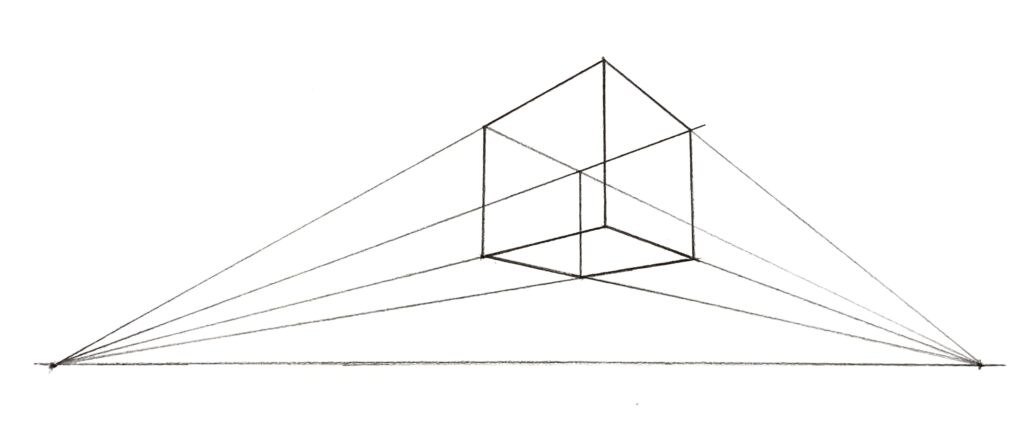

消失点(VP)が2個なので(2つの消失点を使って描くので)、二点透視図法と呼ばれます。

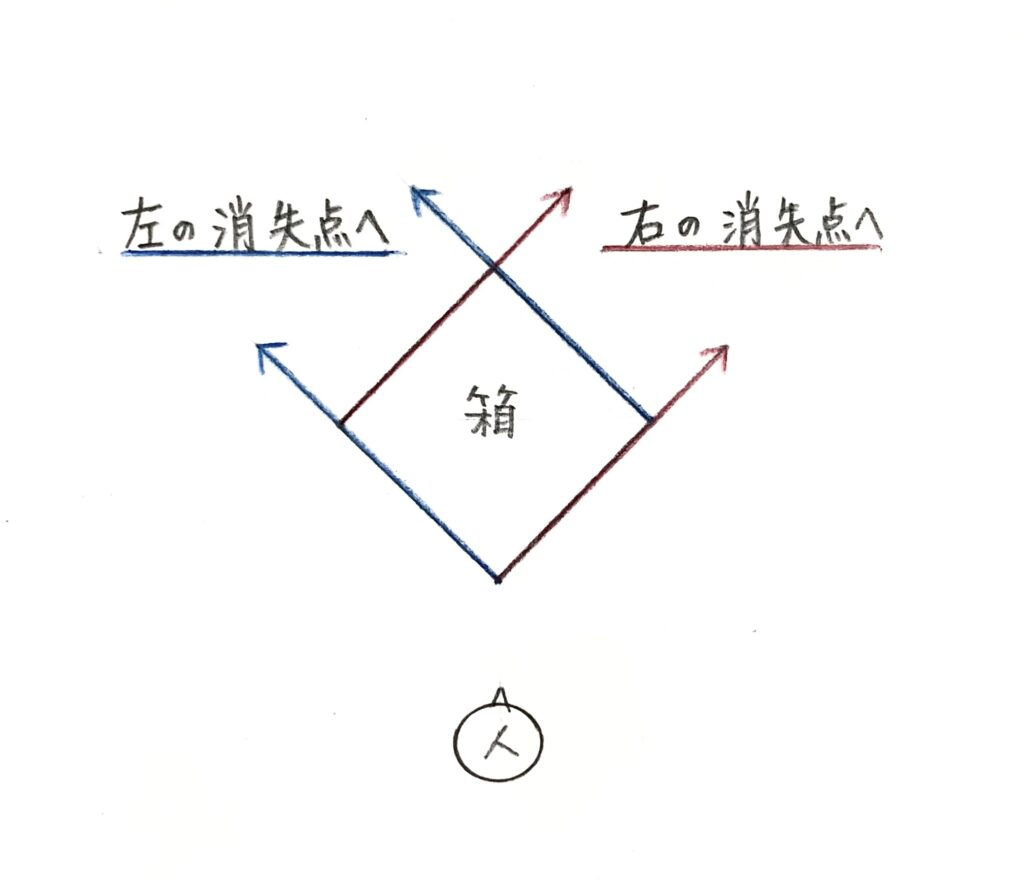

・どんな状態なのか?

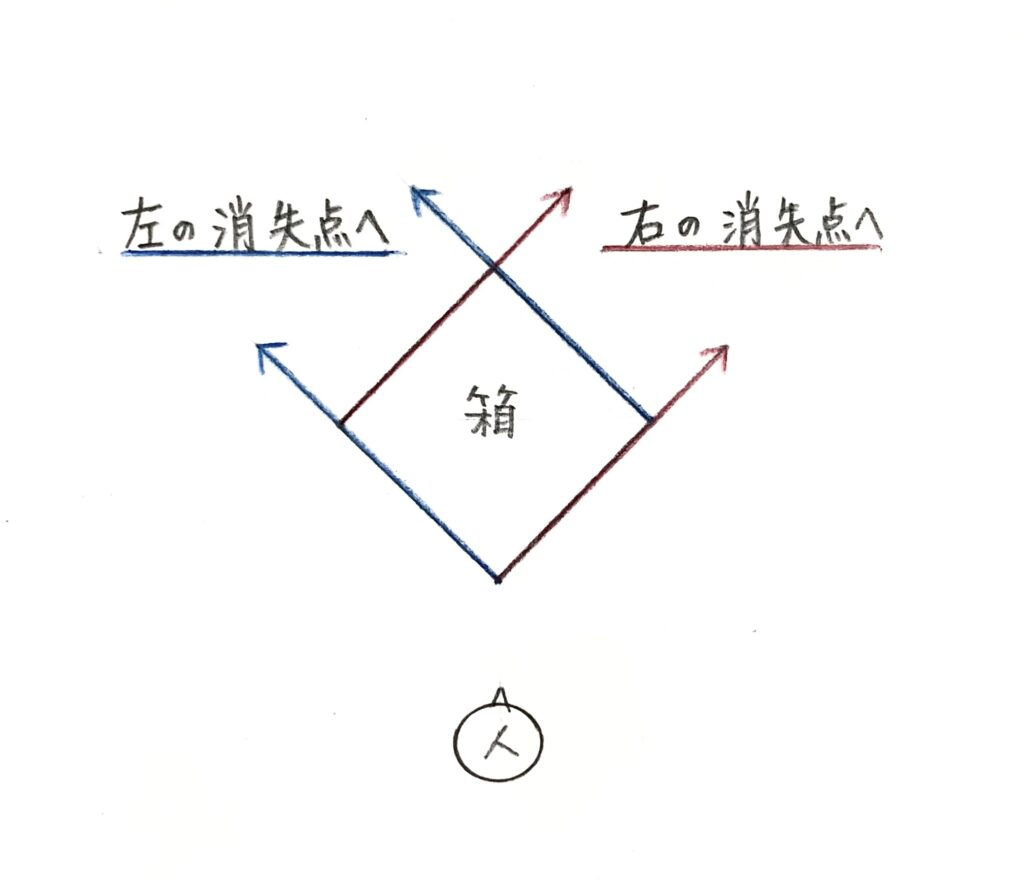

一点透視の状態の物を回転させて見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態)です。

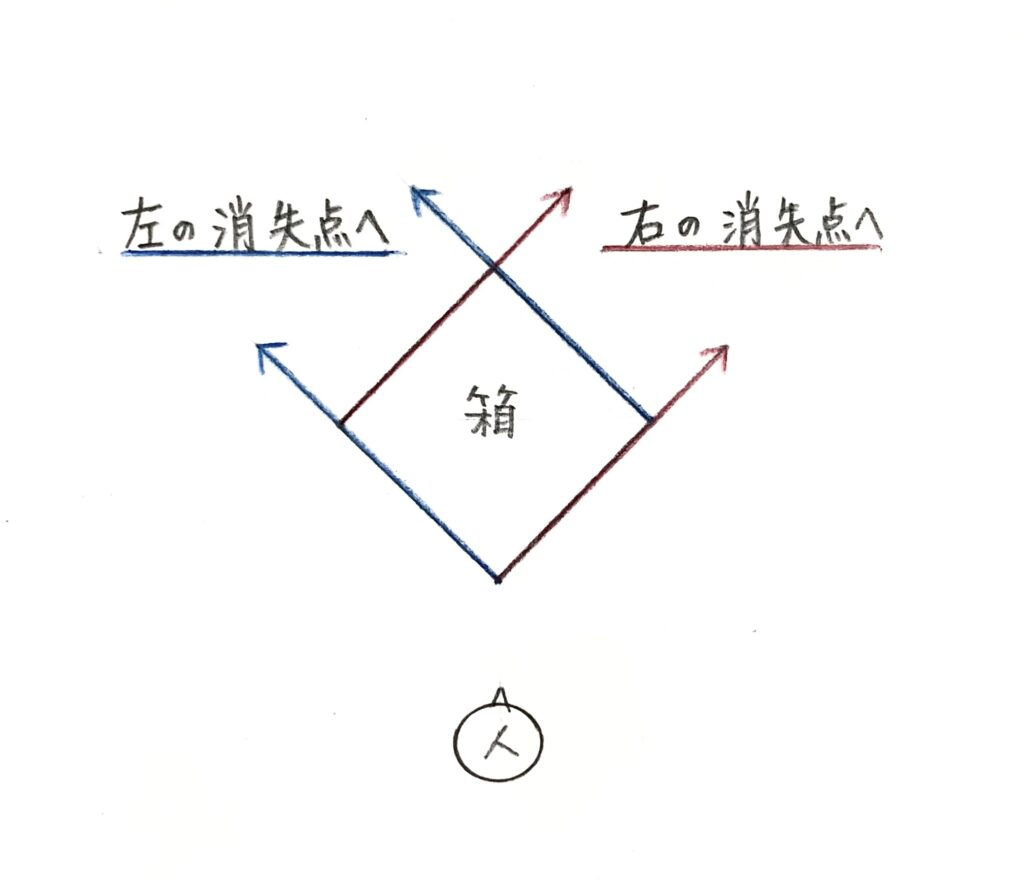

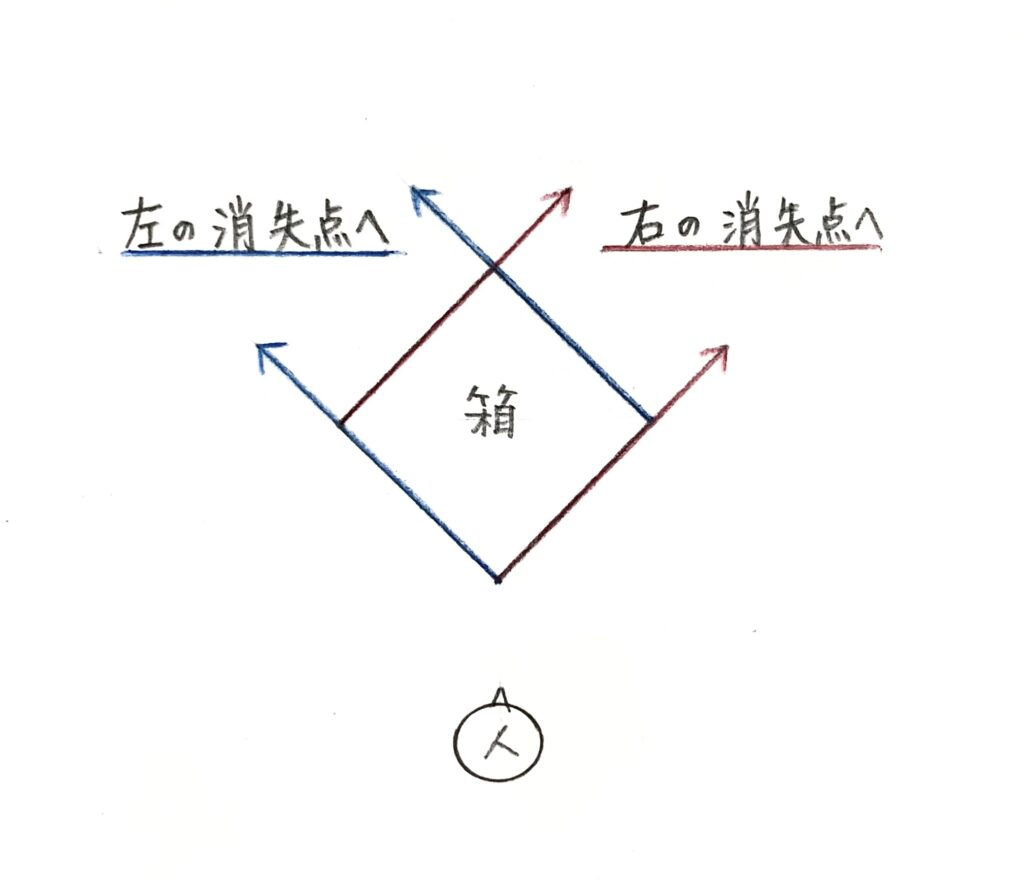

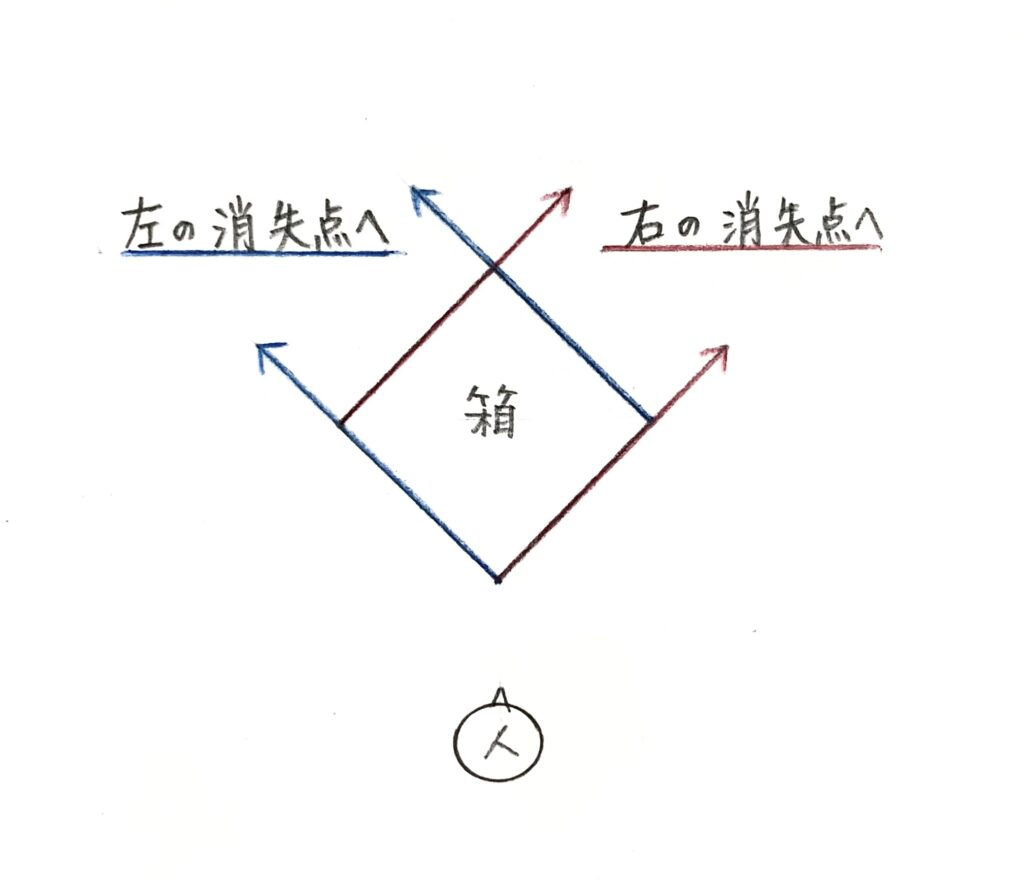

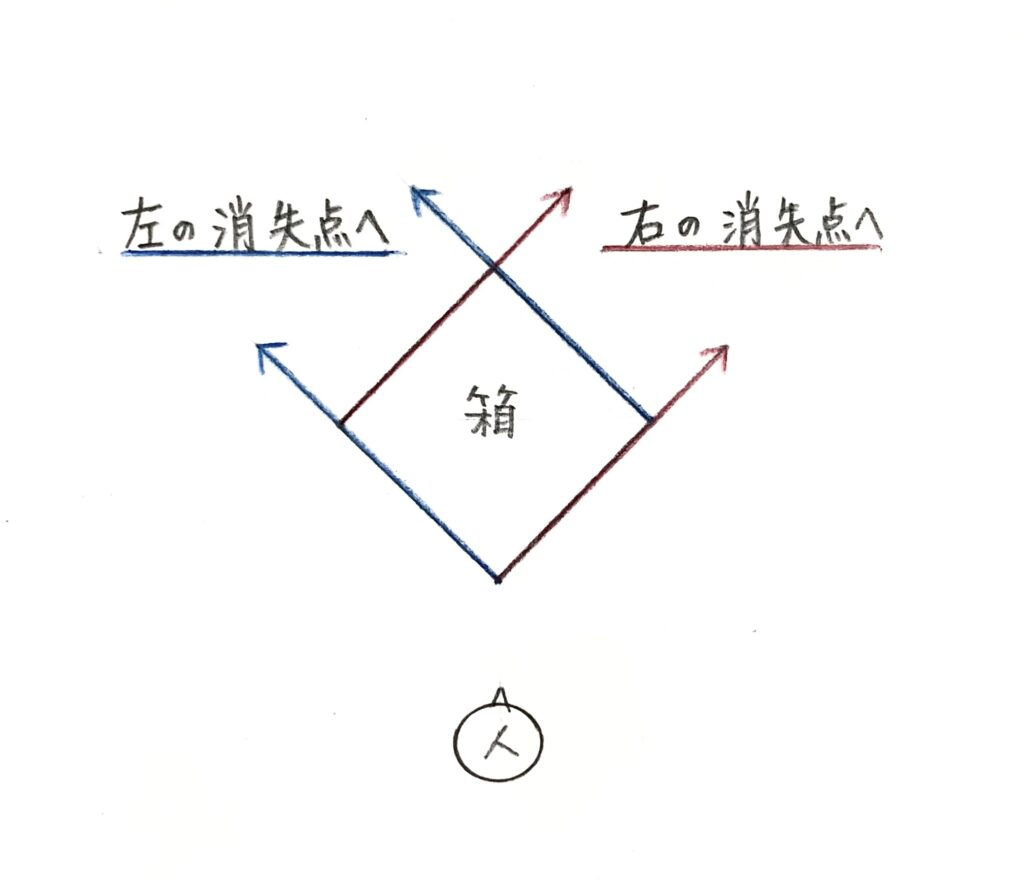

上から見ると、以下のような感じです。

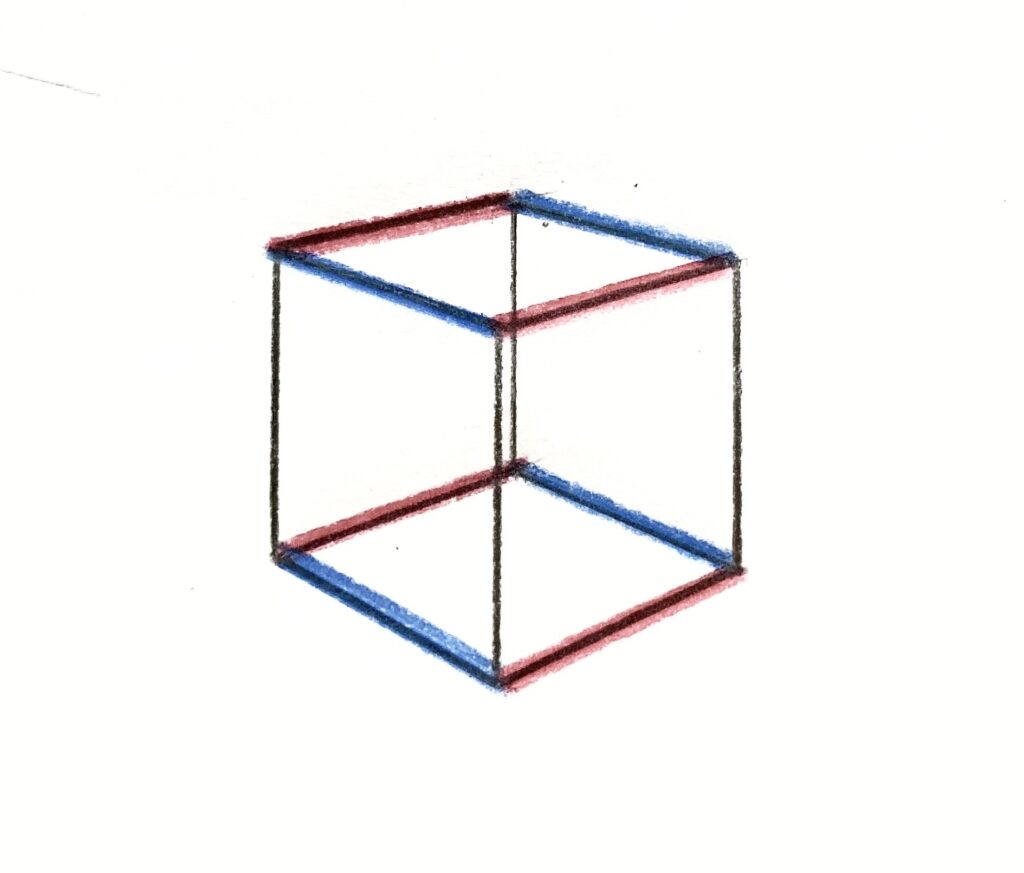

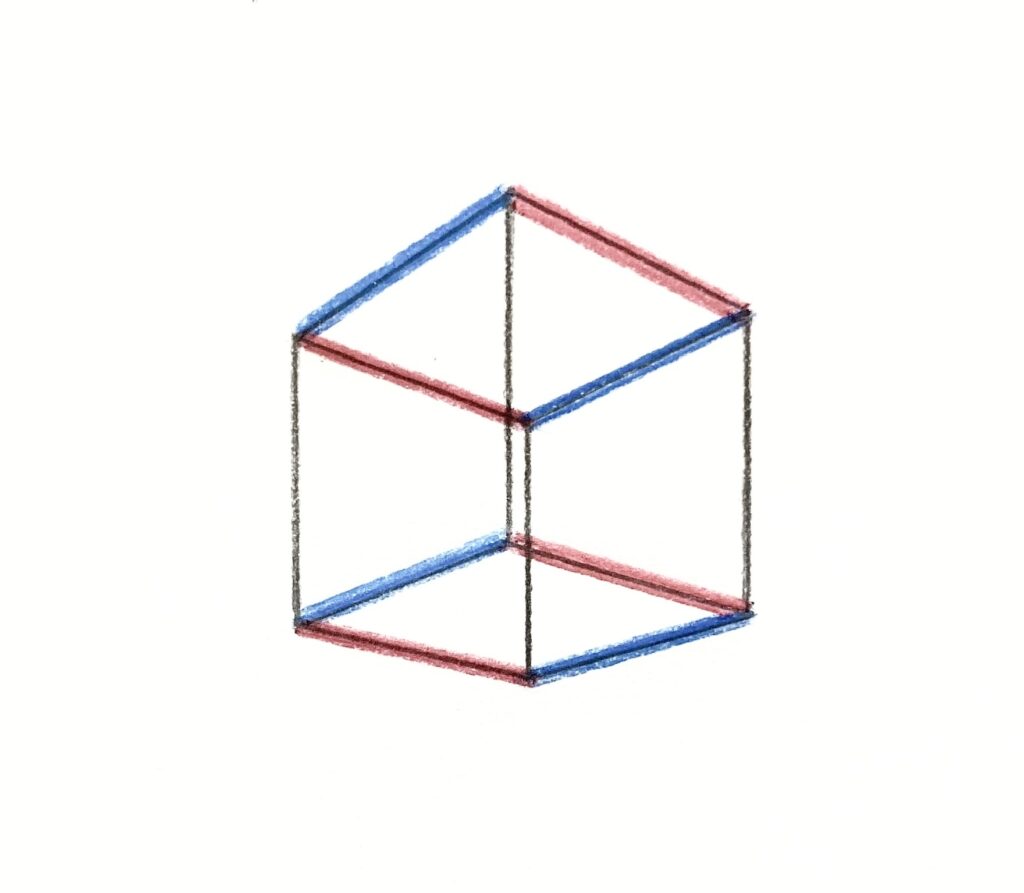

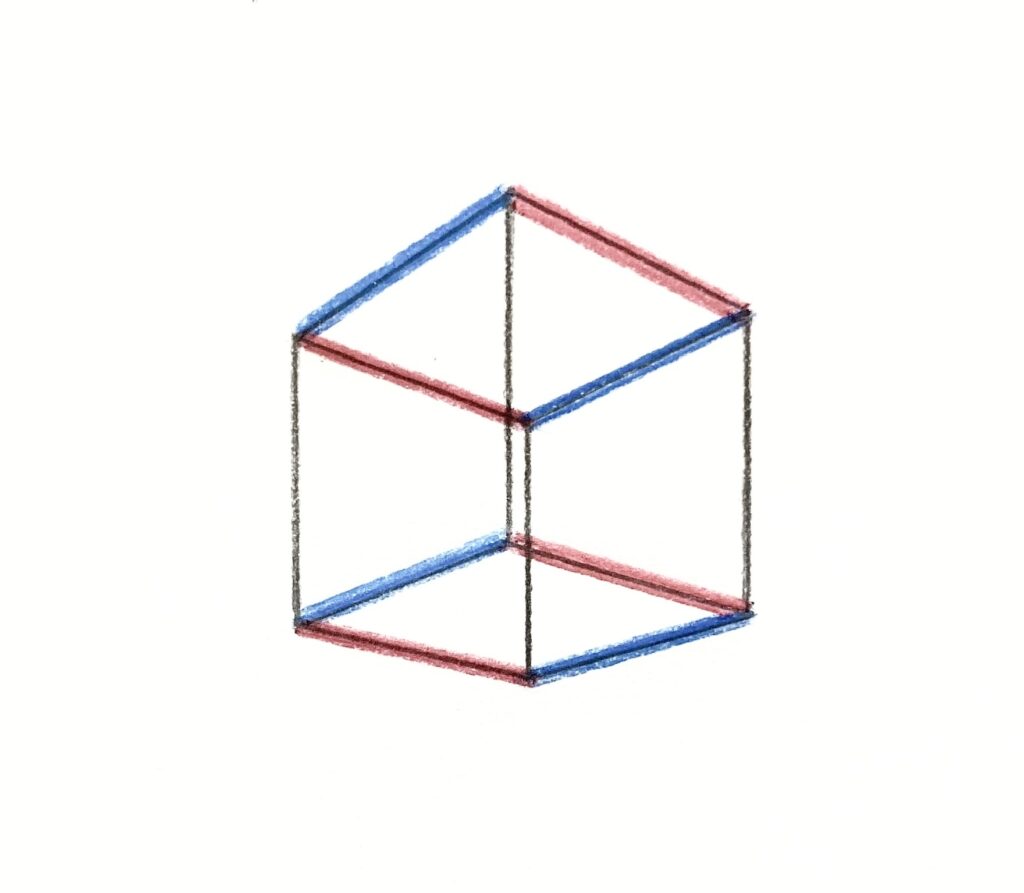

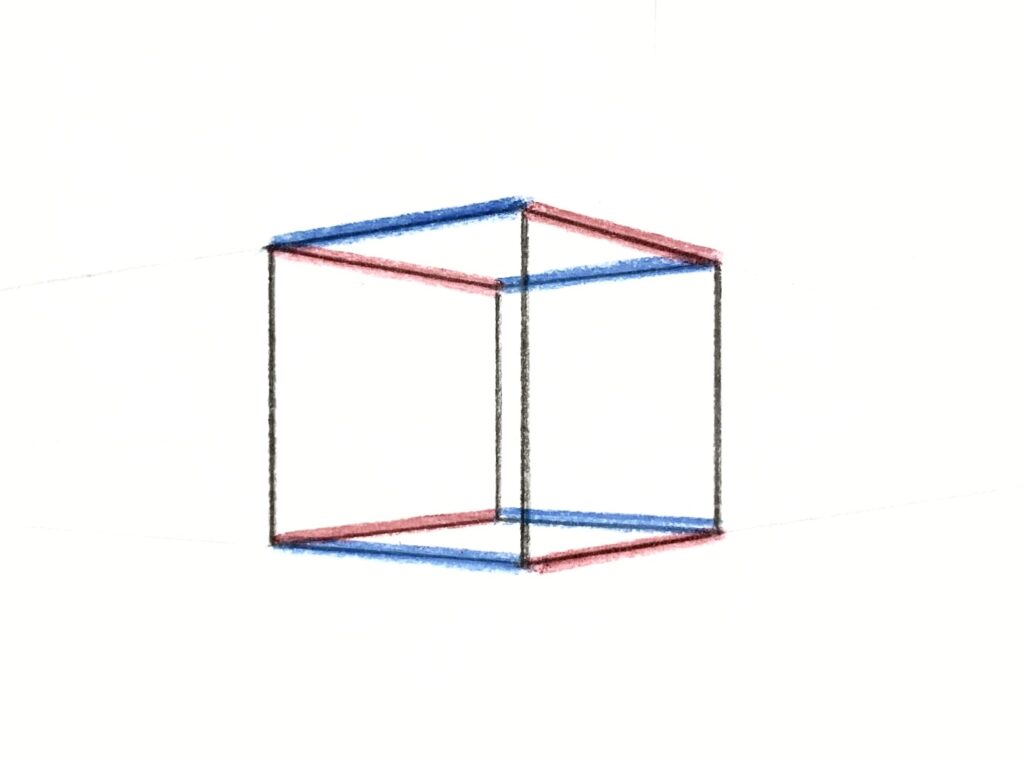

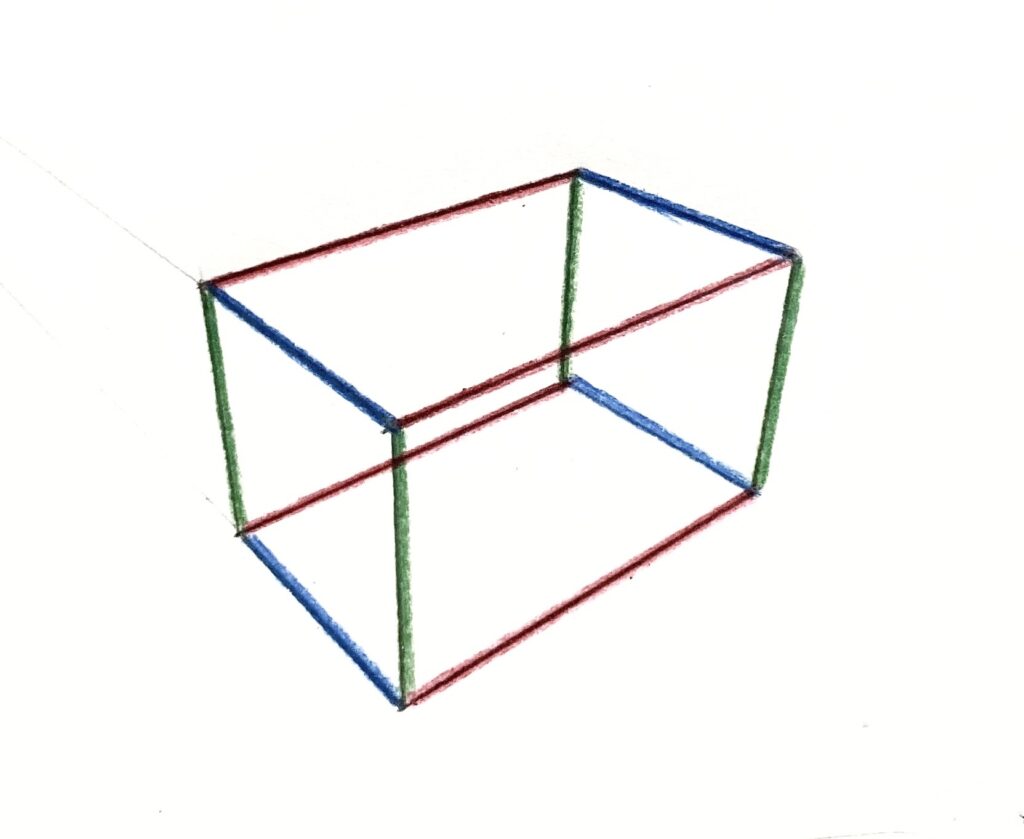

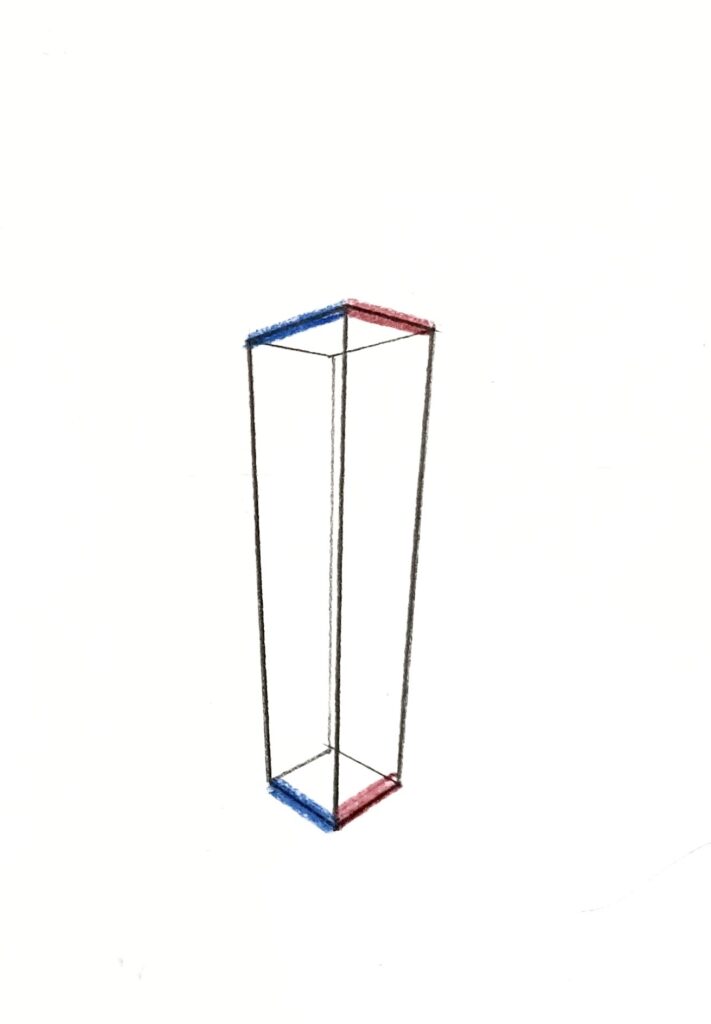

青の辺は左の消失点へ、赤の辺は右の消失点へ向かっているよ

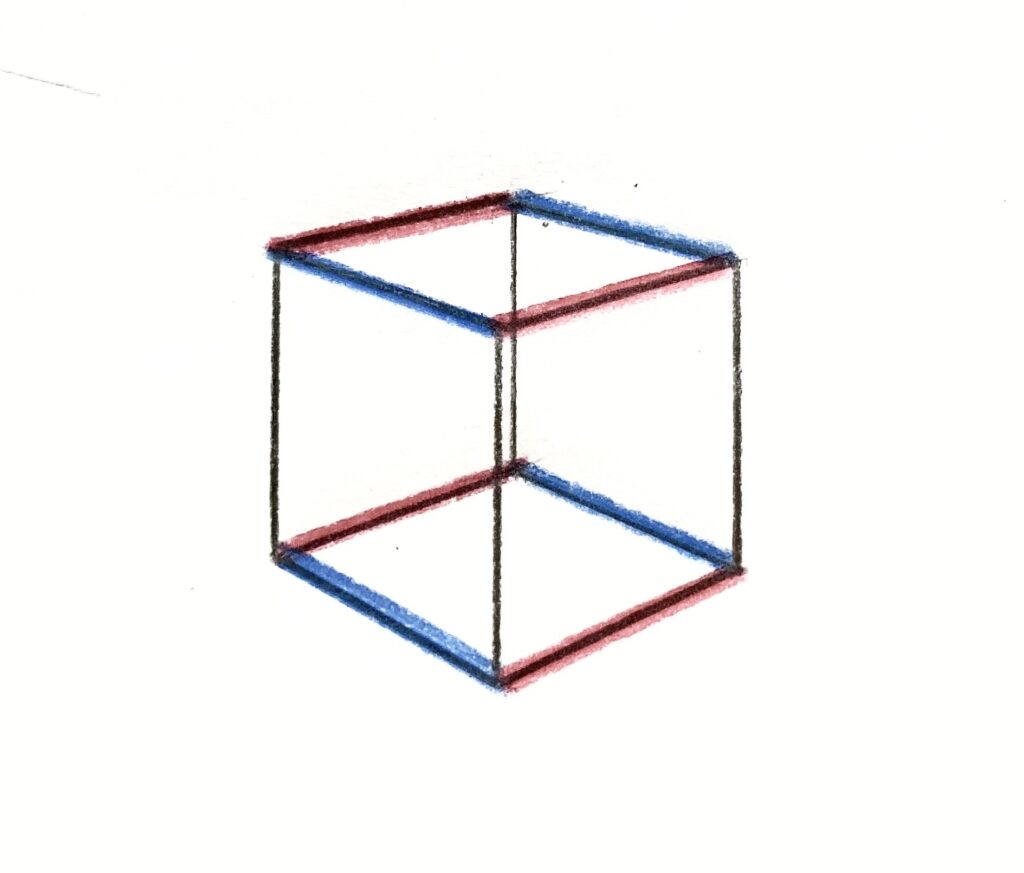

・なぜ、消失点が2個なのか?

一点透視の状態の物を回転させたためです。

そのため、左右2つの方向にパースがつき、左右それぞれの消失点ができます。

消失点に収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

唯一、消失点に収束しないのは、縦(高さ)の線(辺)だけです。

パースがつかない縦(高さ)の線(辺)は、アイレベルに対して垂直に描きます。

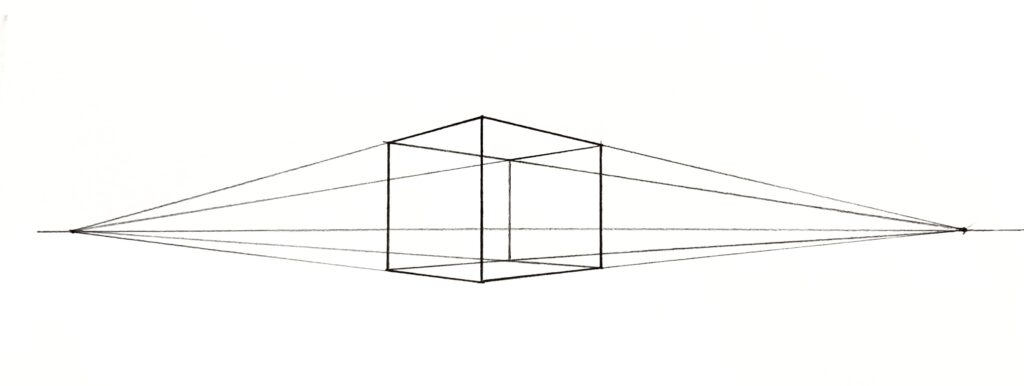

・どんなときに使うのか?

一点透視図法の状態の物を回転させて見たときに使います。

つまり、物に対して自分やカメラが斜めに位置しているときに使います。

例えば、建物を正面ではなく斜めから見た場合などです。

一点透視は建物を正面から。二点透視は、一点透視の状態から歩いて移動するなどして建物を斜めから見た感じだよ

二点透視図法については、

二点透視図法とは何か わかりやすく解説します【簡単 初心者向け】

でより詳しく解説しています。

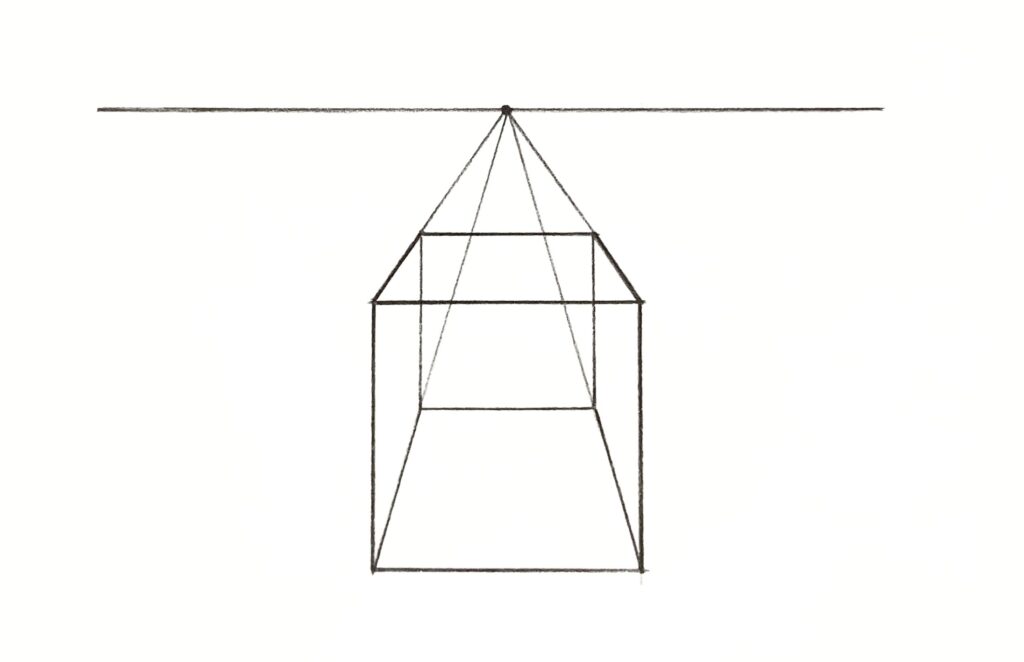

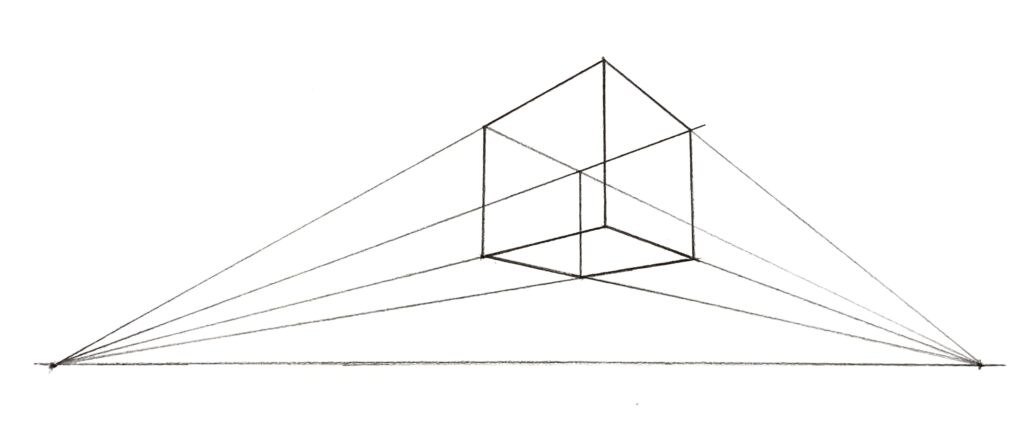

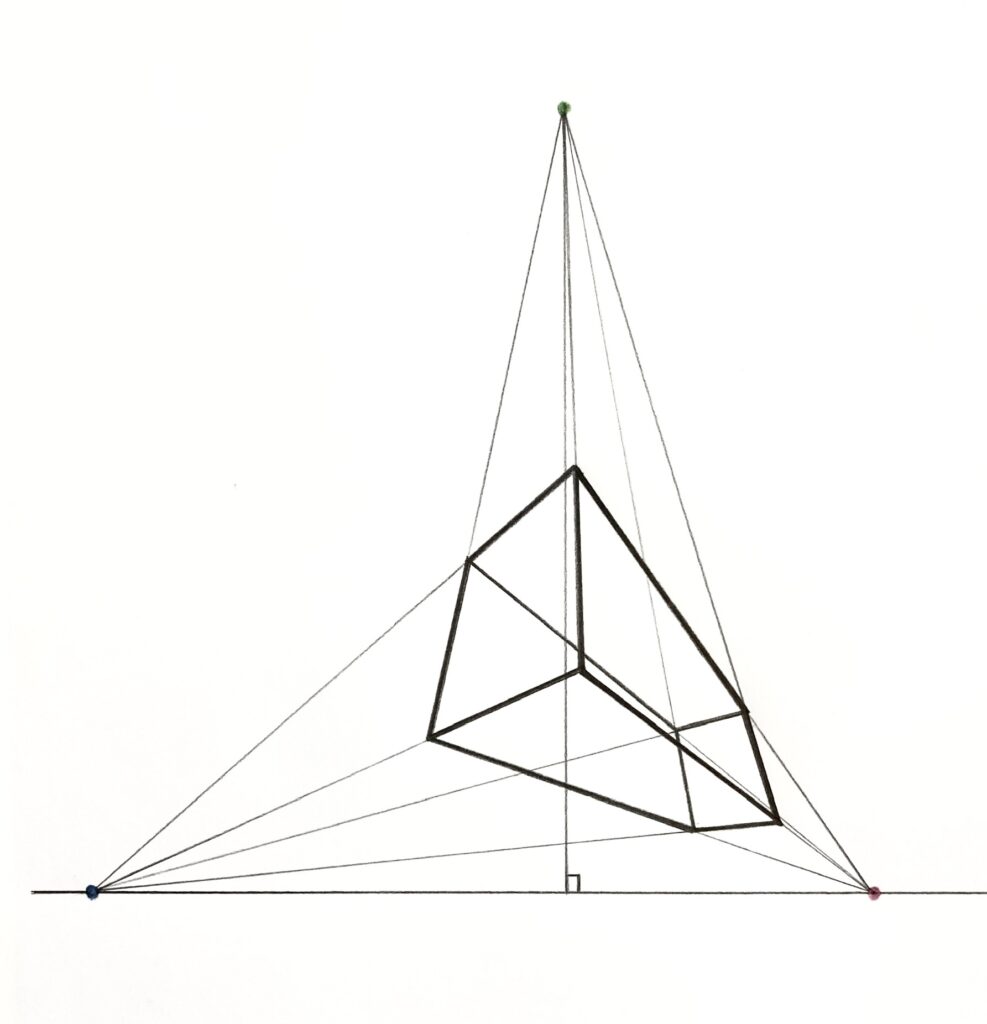

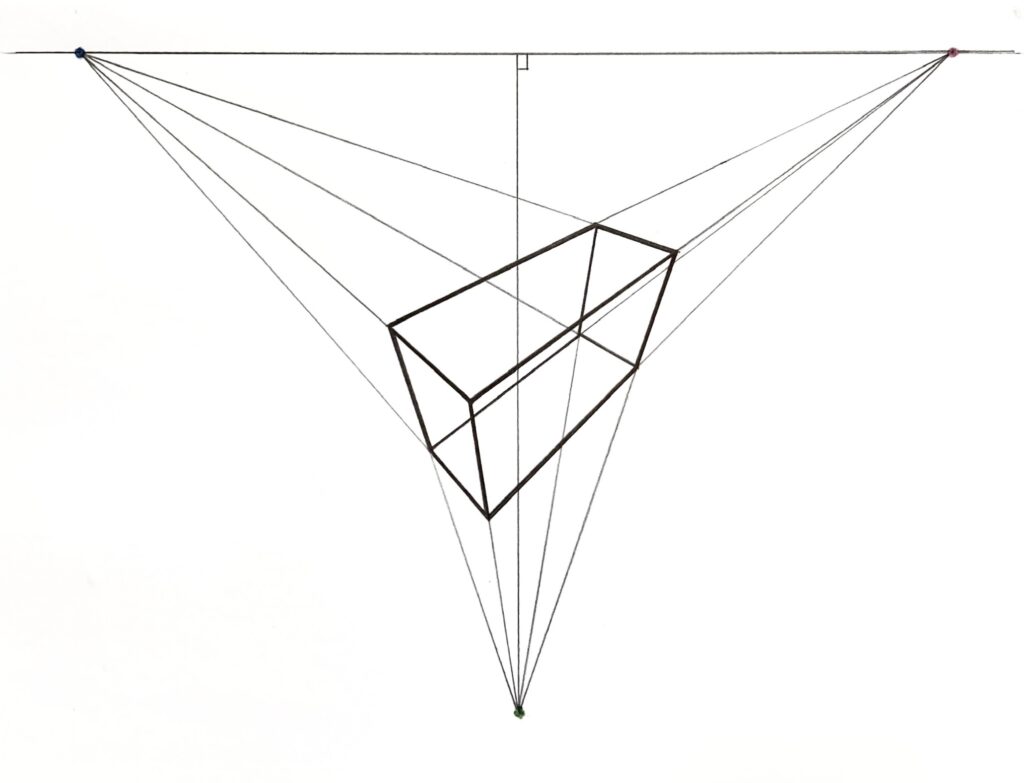

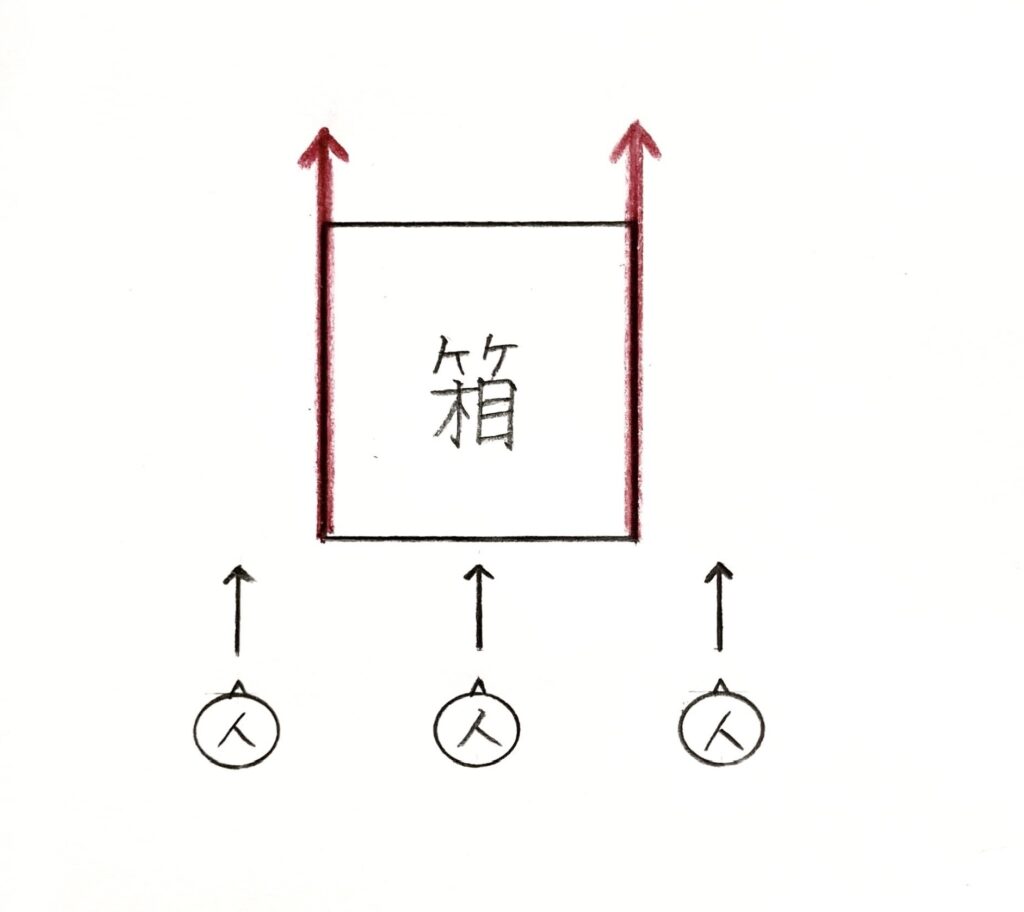

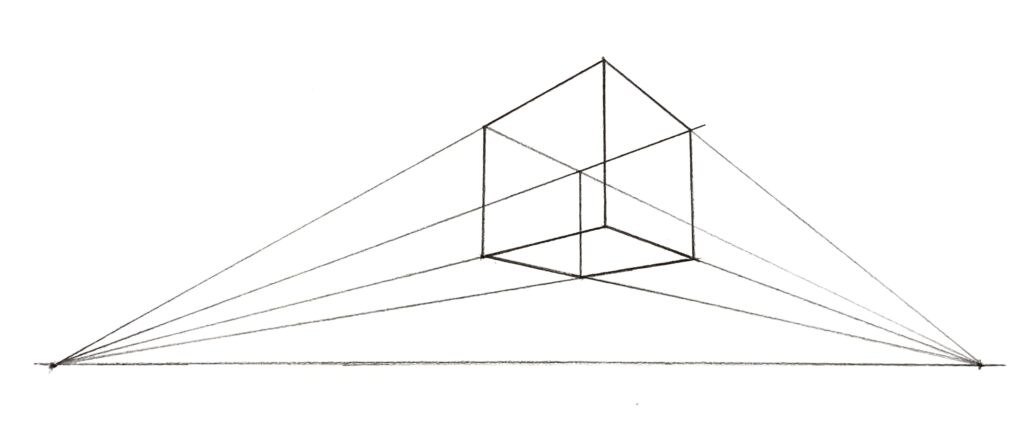

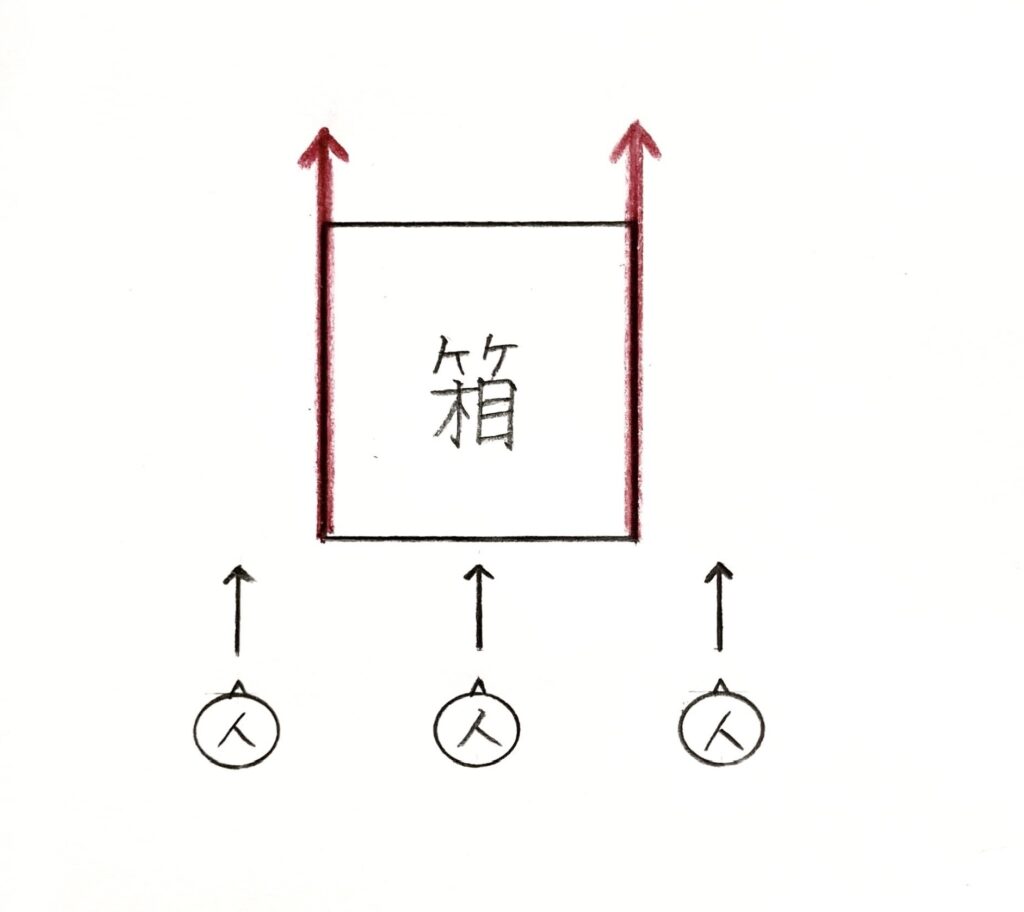

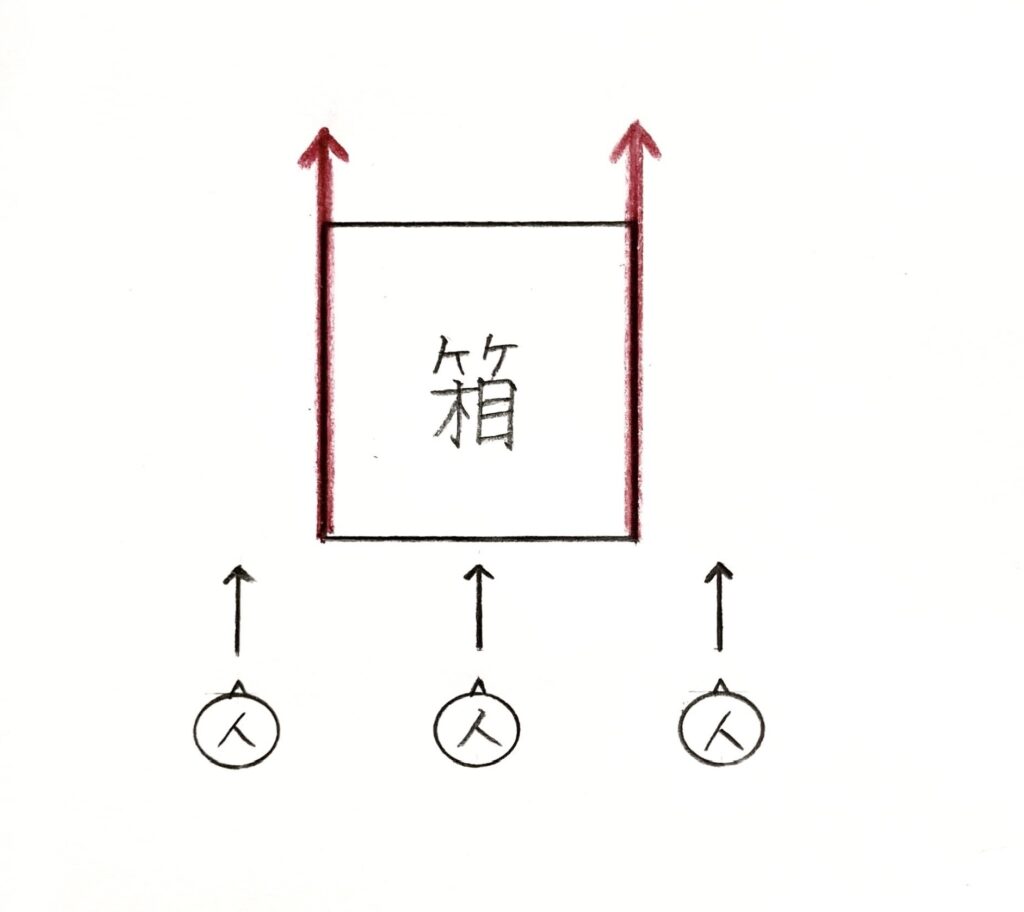

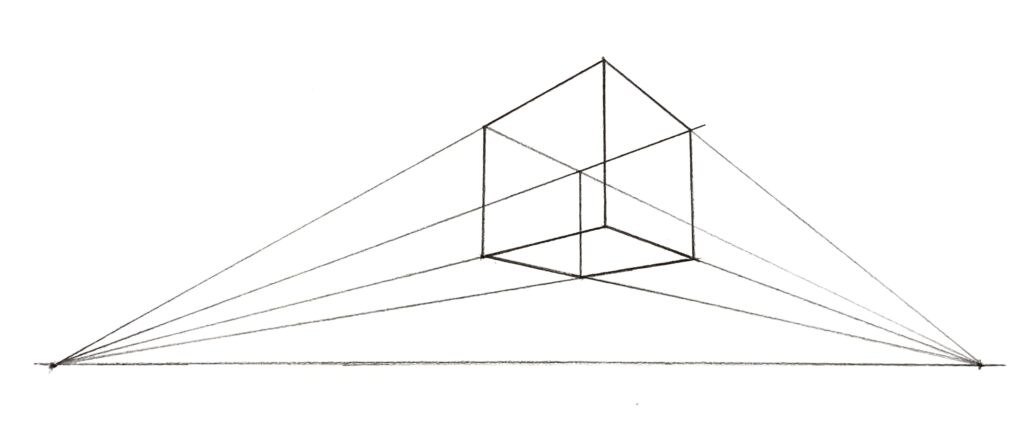

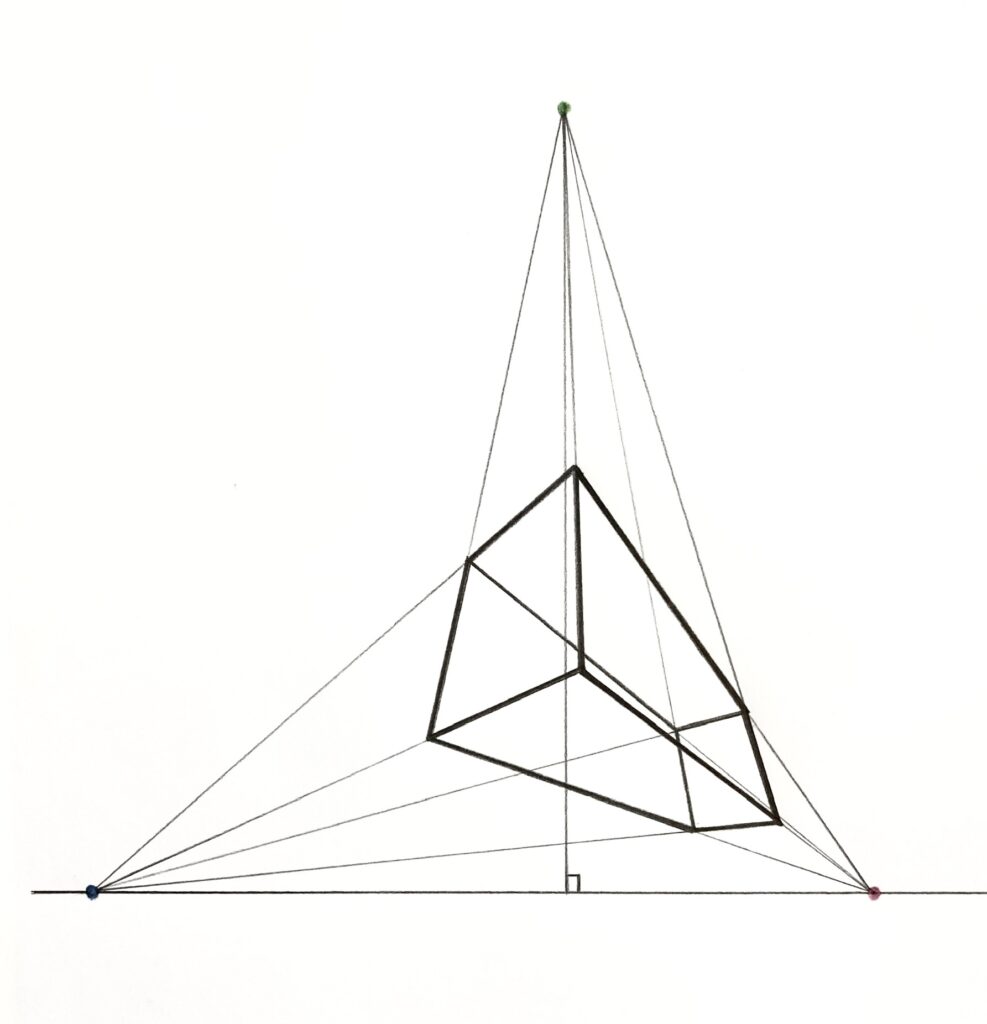

三点透視図法とは?

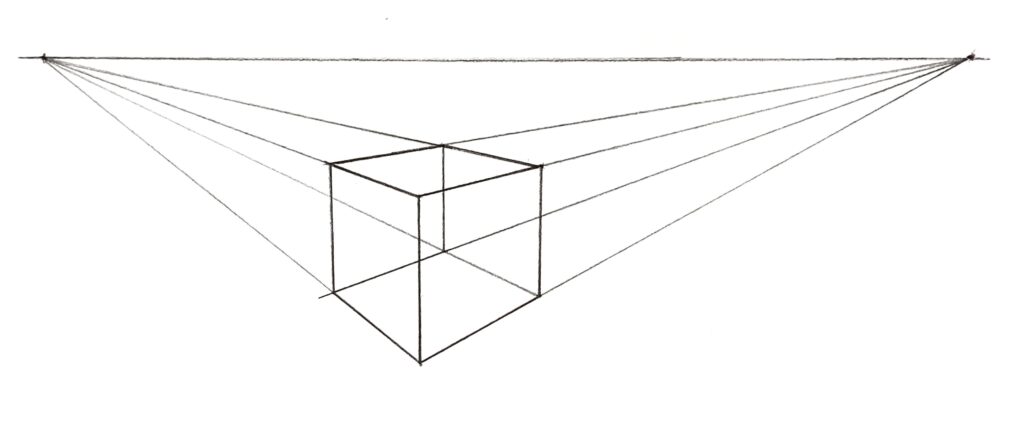

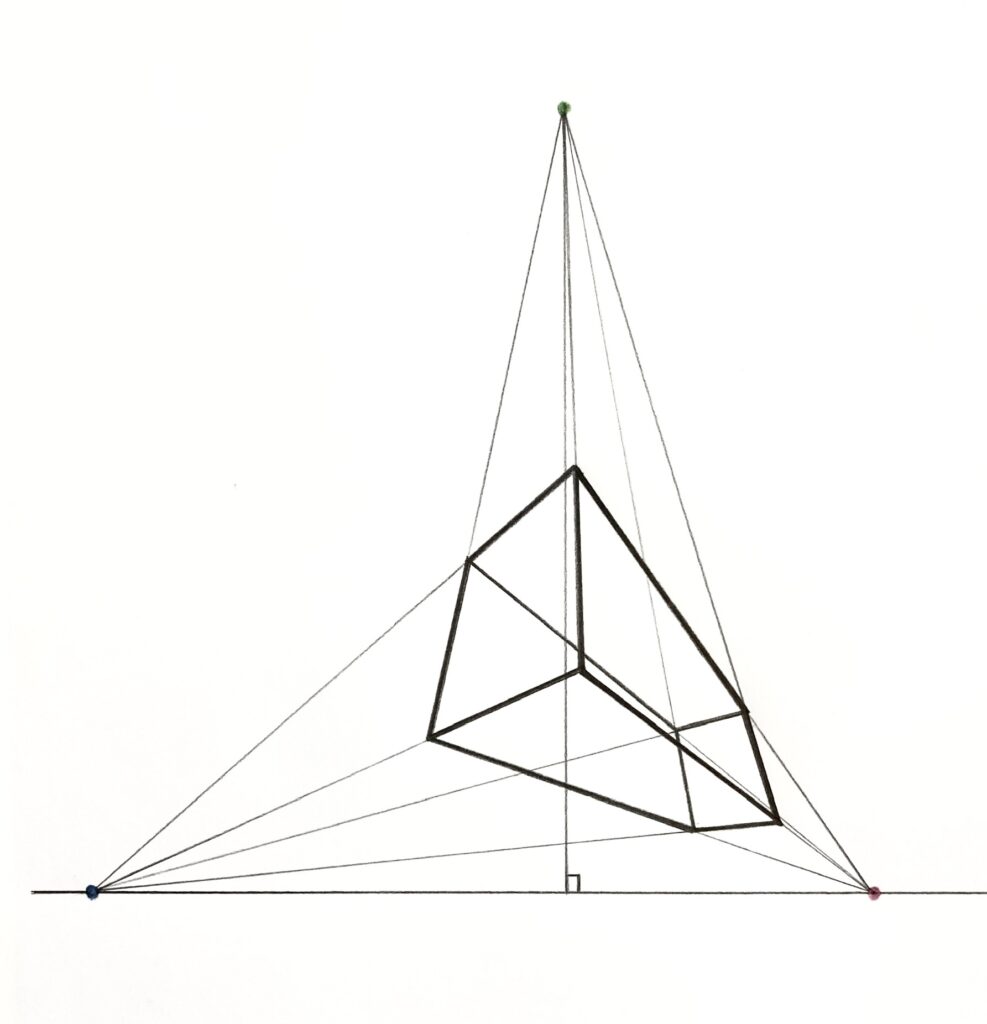

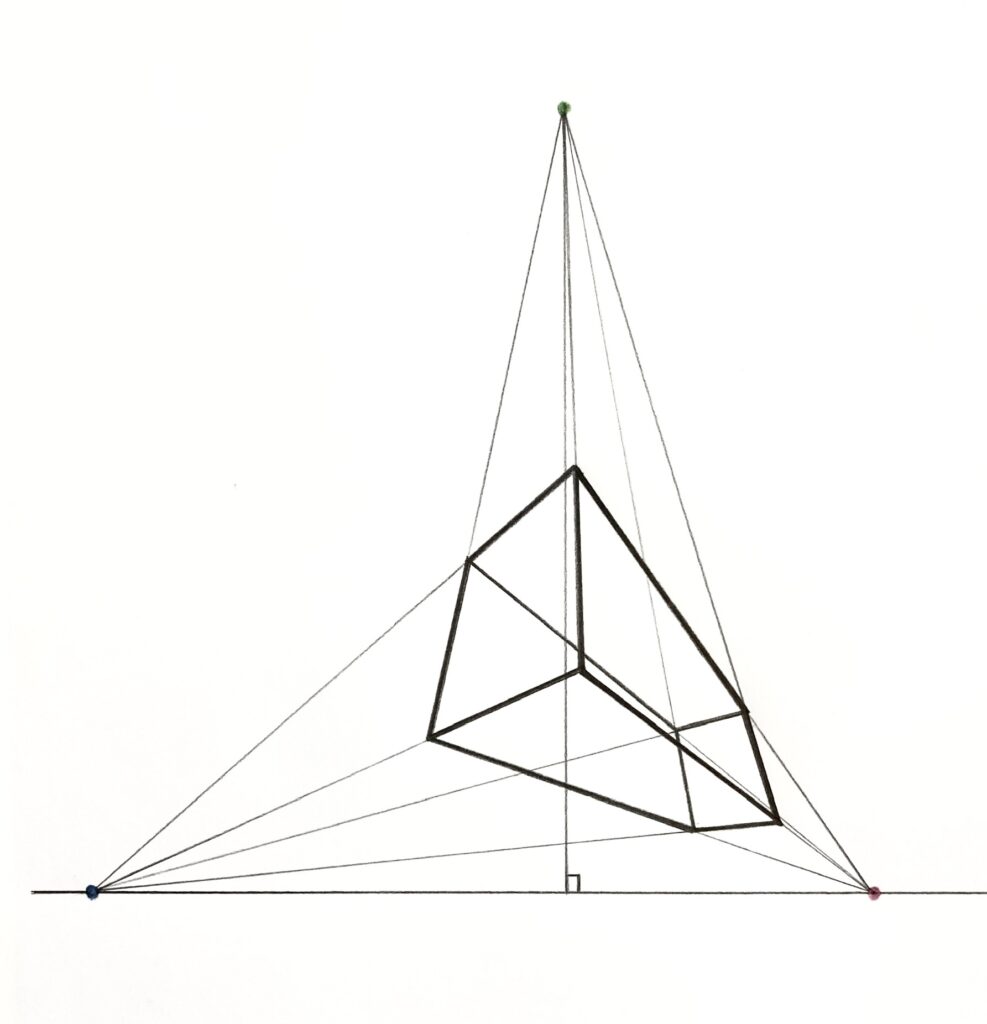

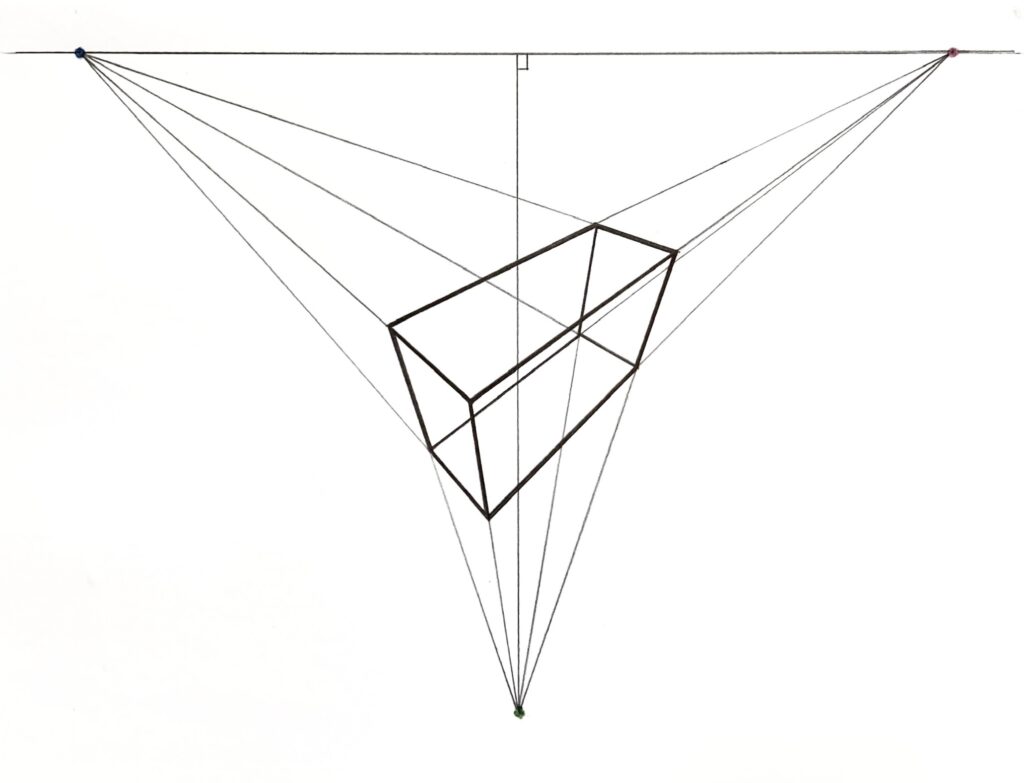

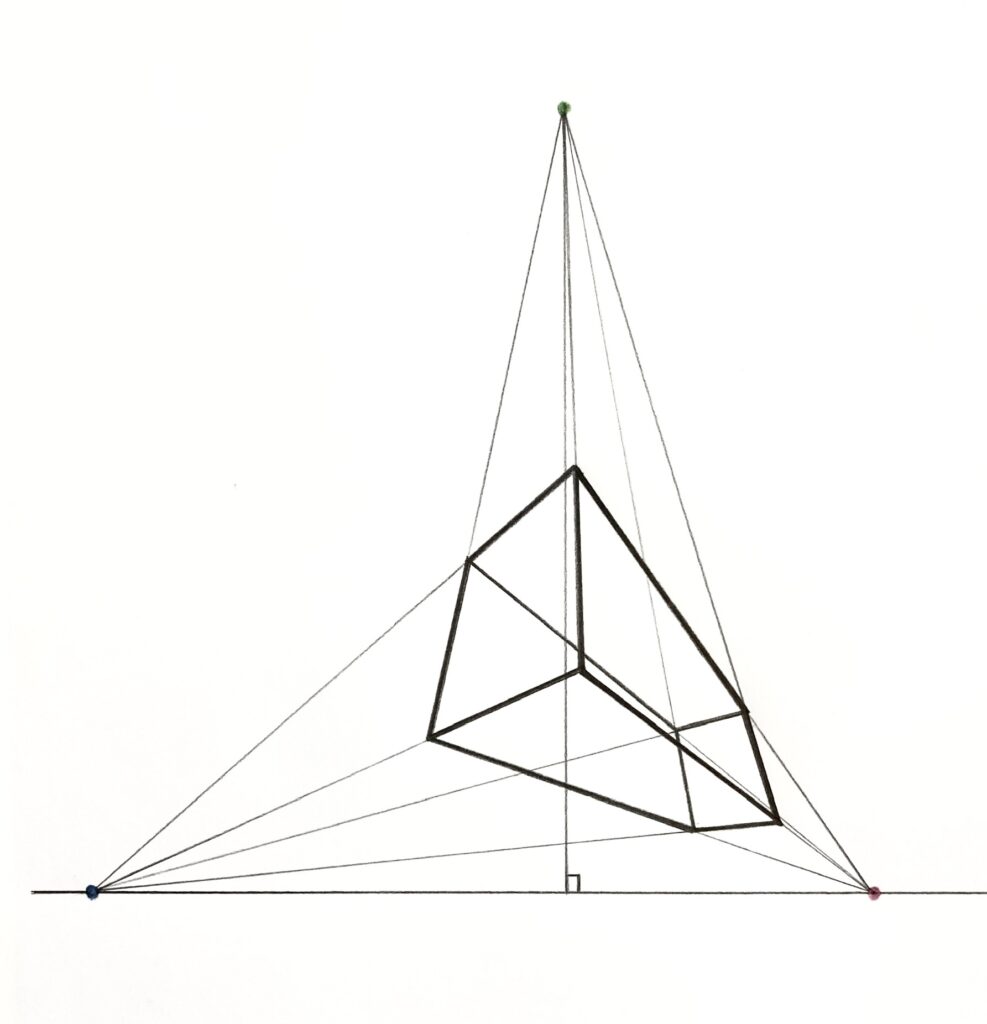

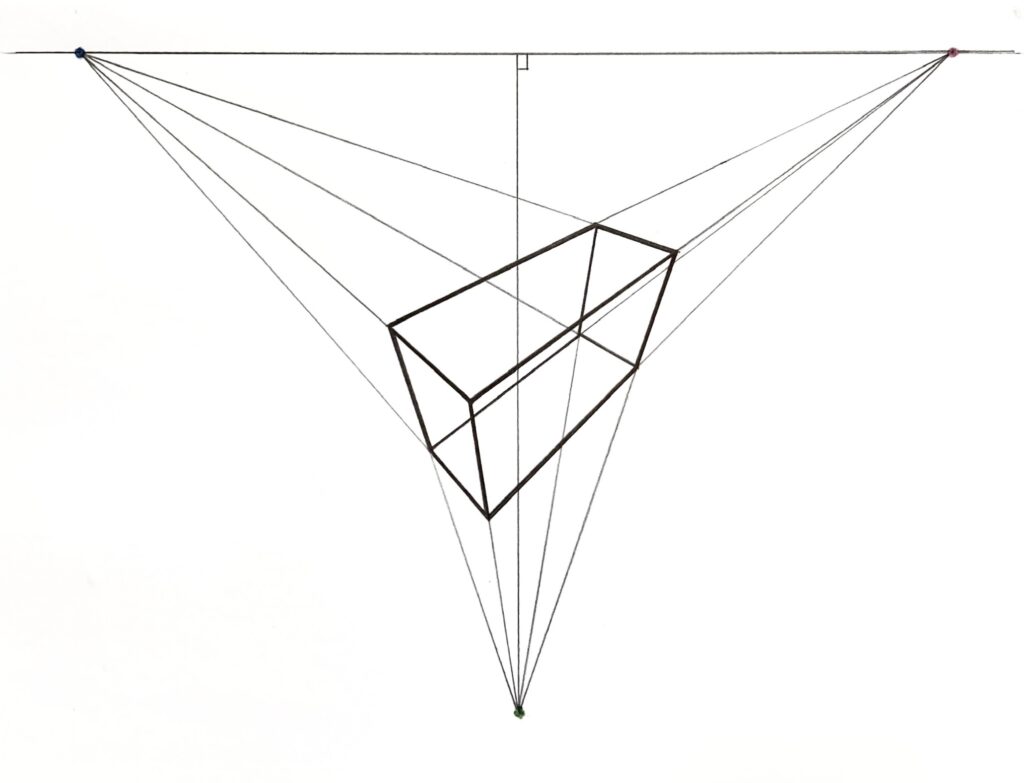

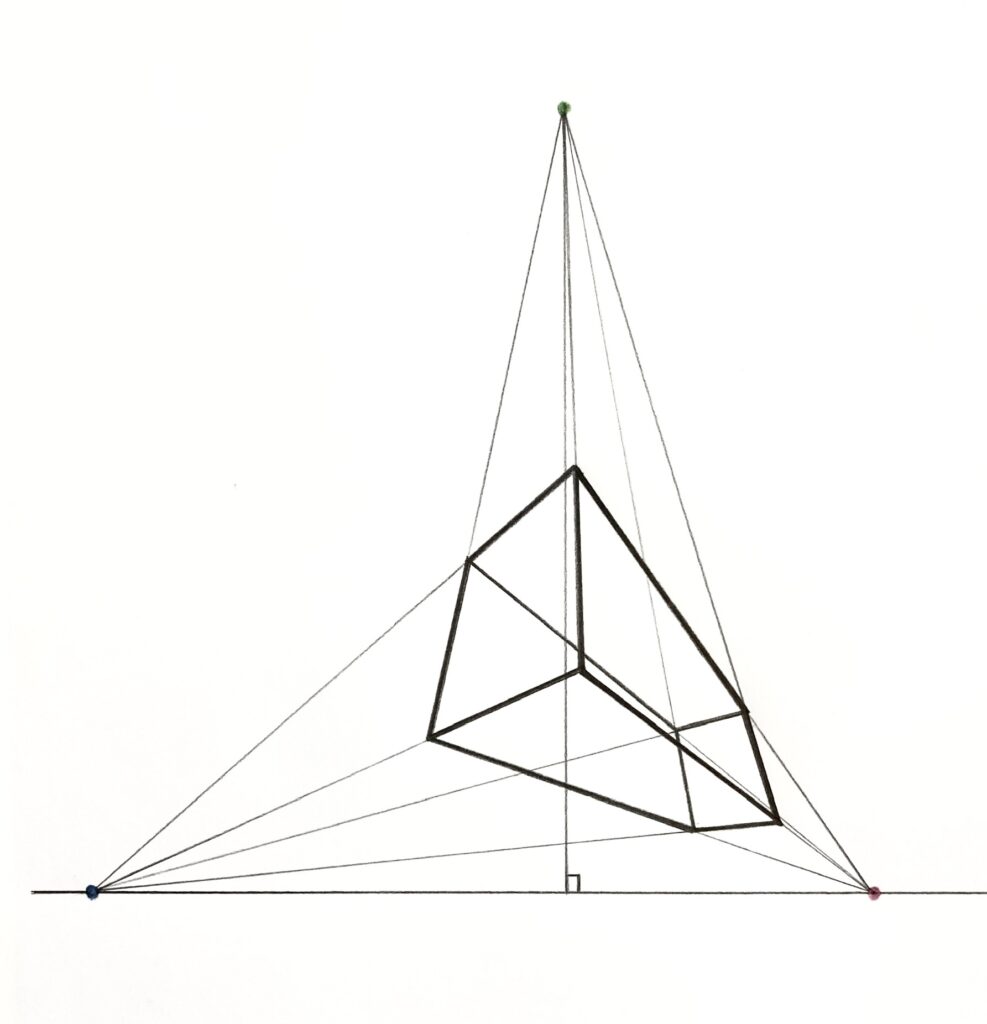

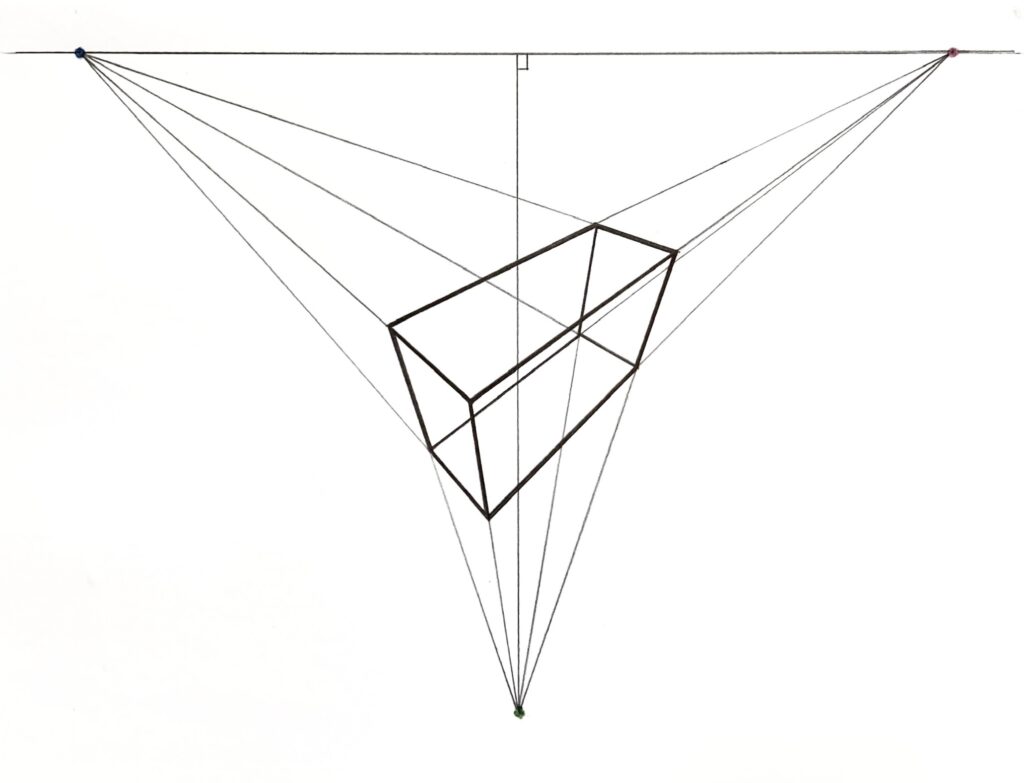

消失点(VP)が3個なので(3つの消失点を使って描くので)、三点透視図法と呼ばれます。

・どんな状態なのか?

二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態です。

・なぜ、消失点が3個なのか?

消失点が2個の二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態なので、

縦方向(上下方向)にパースがつき、縦方向(上下方向)に消失点が1個プラスされます。

そのため、消失点が3個になります。

消失点に収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

その3つ目の縦方向(上下方向)の消失点は、アイレベル上にはありません。

・どんなときに使うのか?

二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりしたときに使います。

例えば、二点透視の状態の建物を高い位置から見下ろしたり、低い位置から見上げたりした場合です。

三点透視図法については、

三点透視図法とは何か わかりやすく解説します 【簡単 初心者向け】

でより詳しく解説しています。

また、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の違い、使い分けについては、

パース 一点、二点、三点透視図法の使い分け どんなときに使う? わかりやすく解説

でより詳しく解説しています。

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の見分け方

では、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法とは何か、

その違いがわかったところで、いよいよ見分け方についてです。

見分けるためには、物に対して自分や撮影しているカメラの位置関係(角度)がどうなっているのかを考えることが重要です。

そのためには、パースがついている部分、つまり、斜めになっている部分を探すのがポイントになります。

では、具体的に説明していきます。

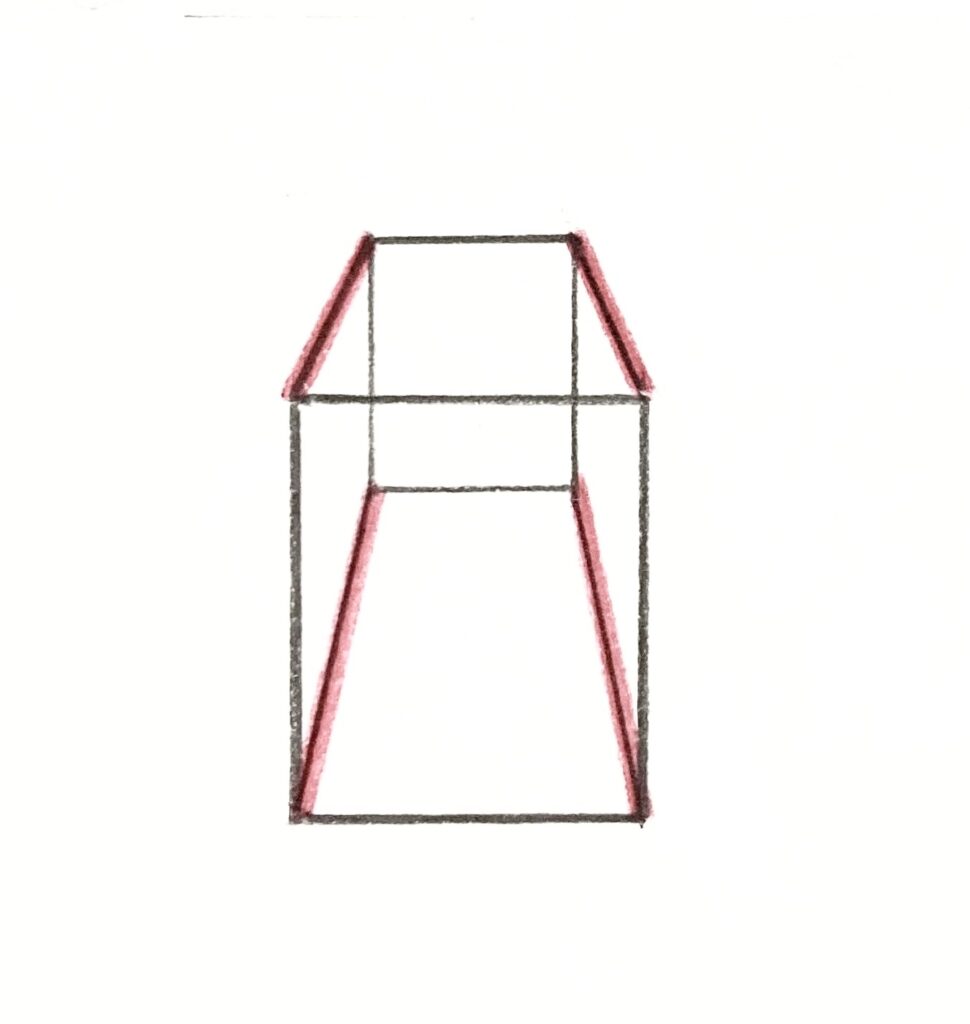

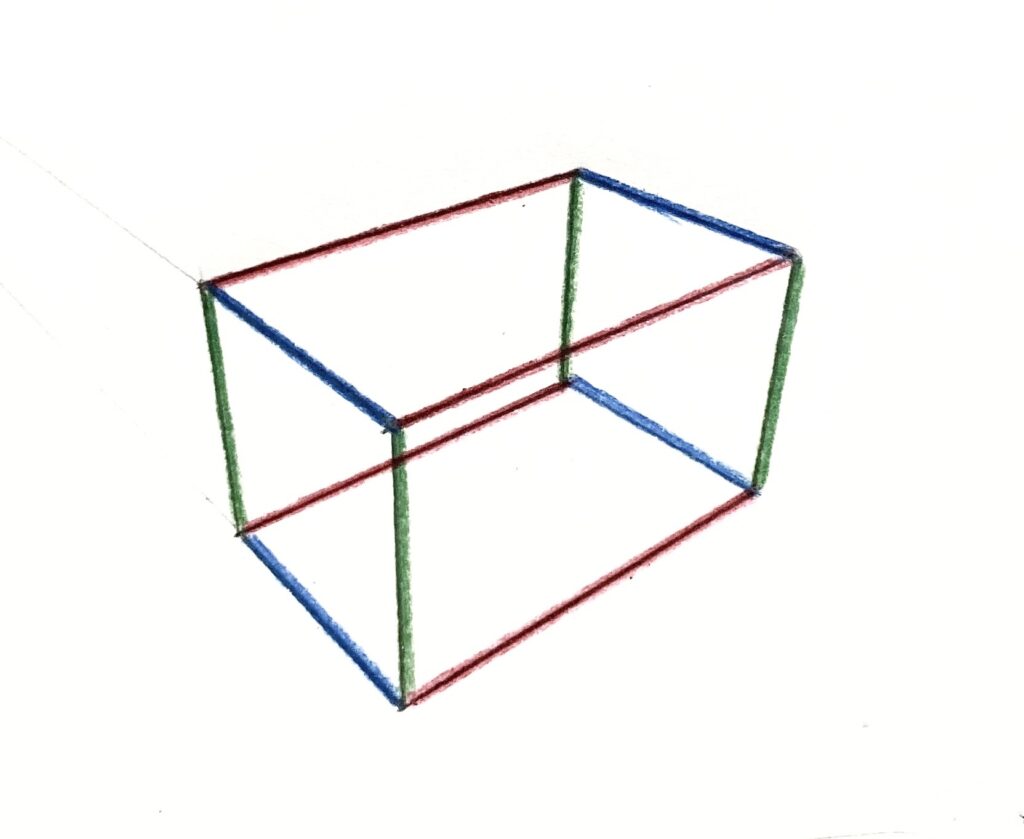

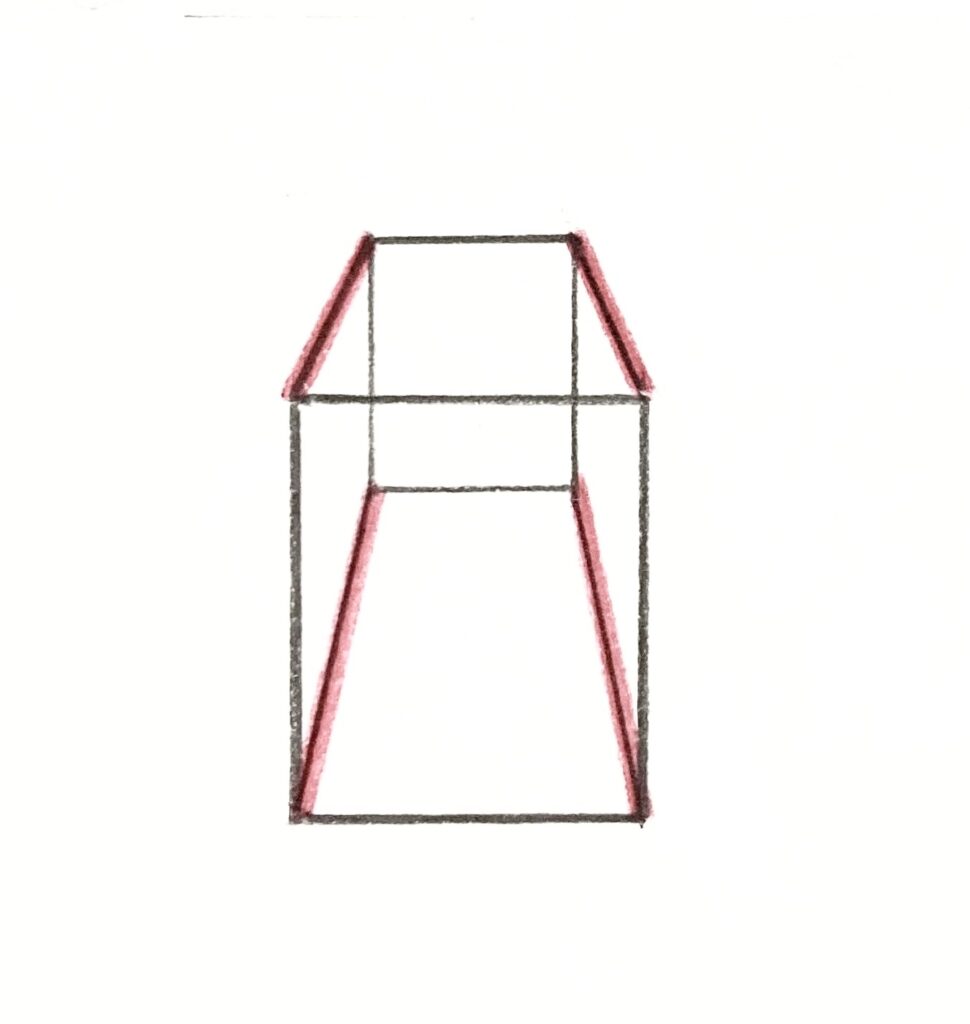

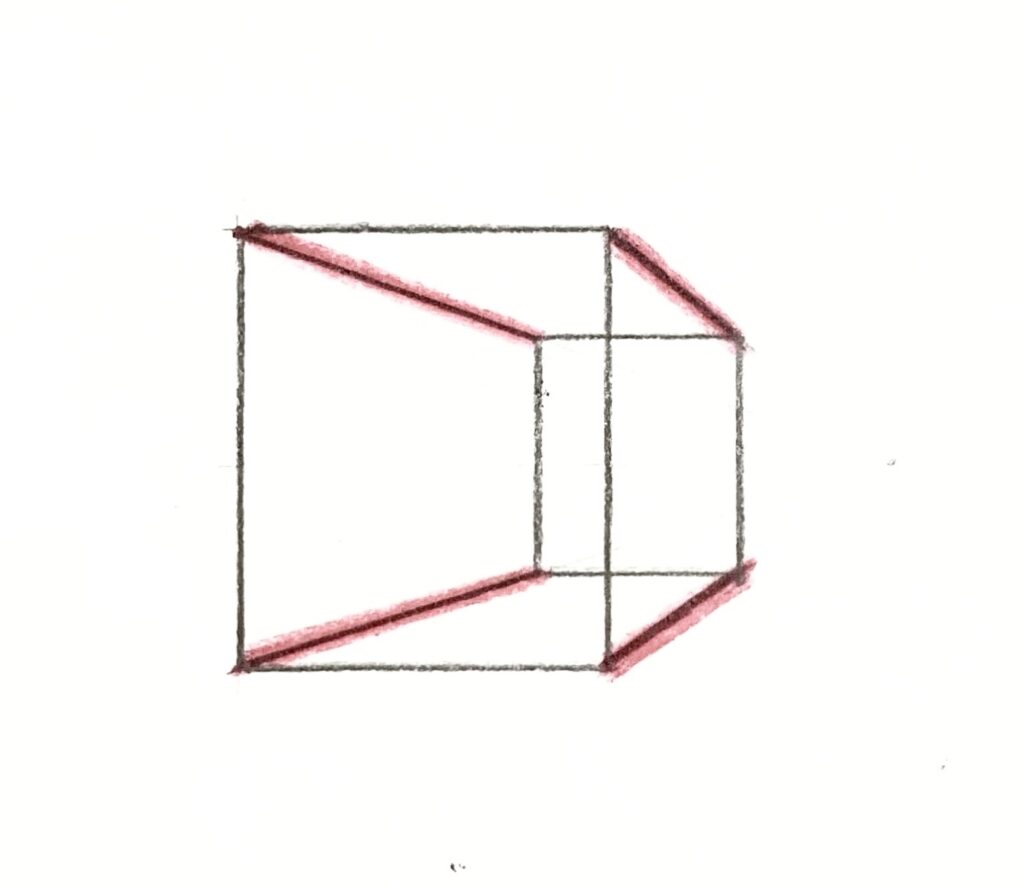

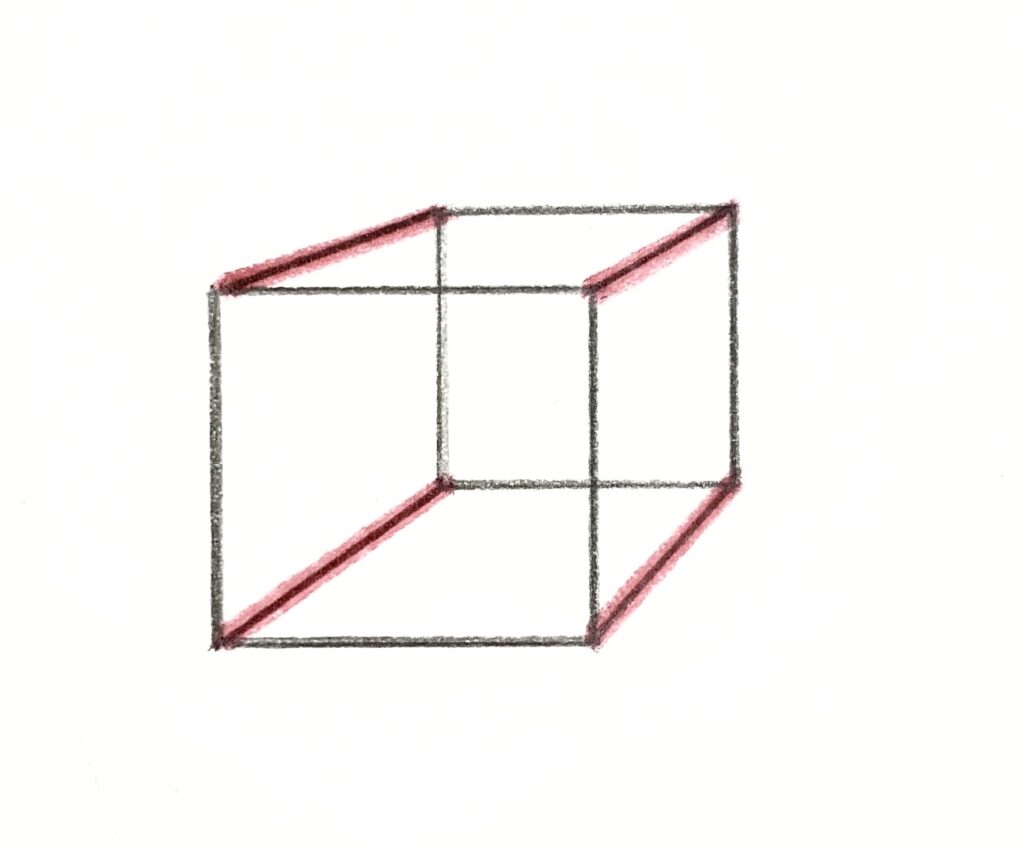

一点透視図法の見分け方

一点透視図法は、どういう状態だったかというと、

物を正面から見た状態(物に対して自分やカメラが平行に位置している状態)でした。

上から見ると、以下のような状態です。

なので、奥行きにしかパースがつきません。

よって、斜めになるのは、奥行き部分だけということになります。

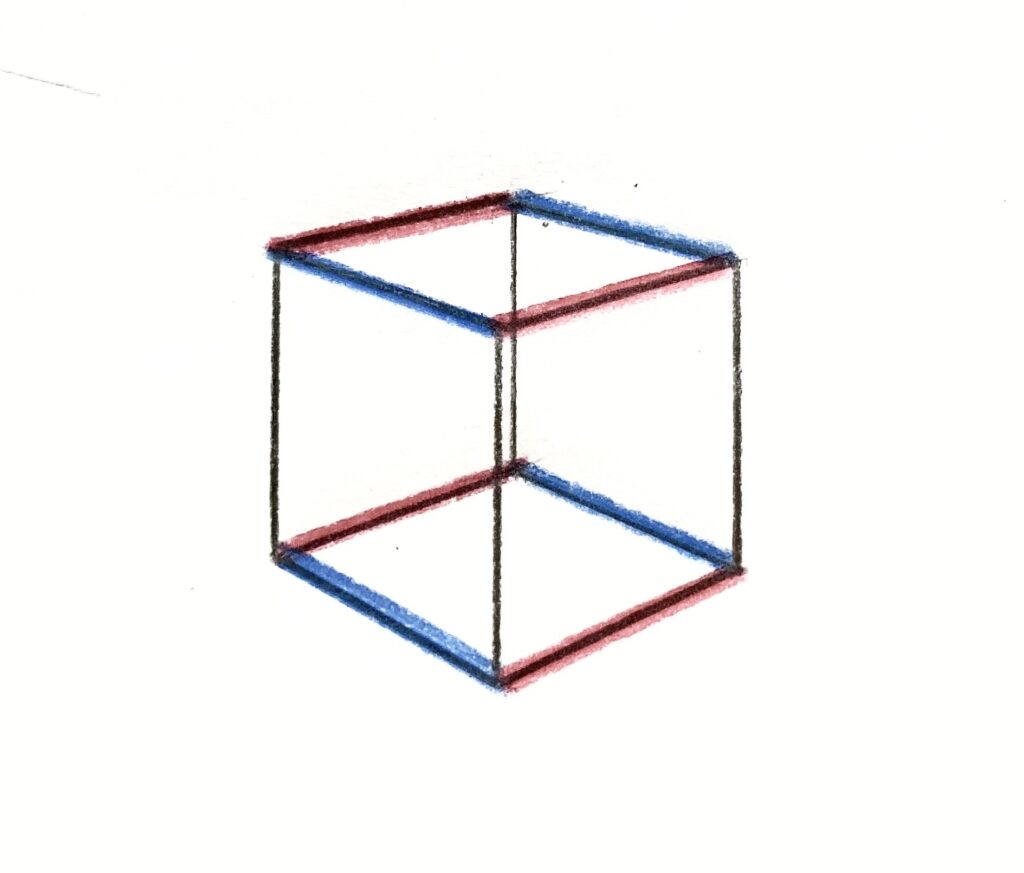

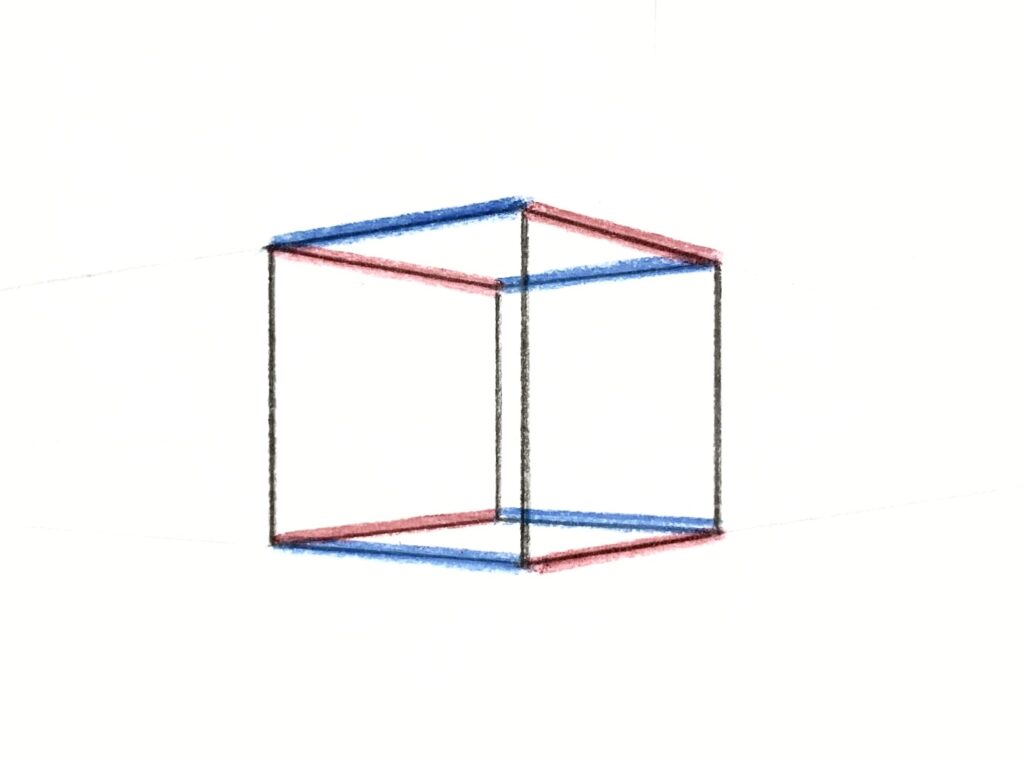

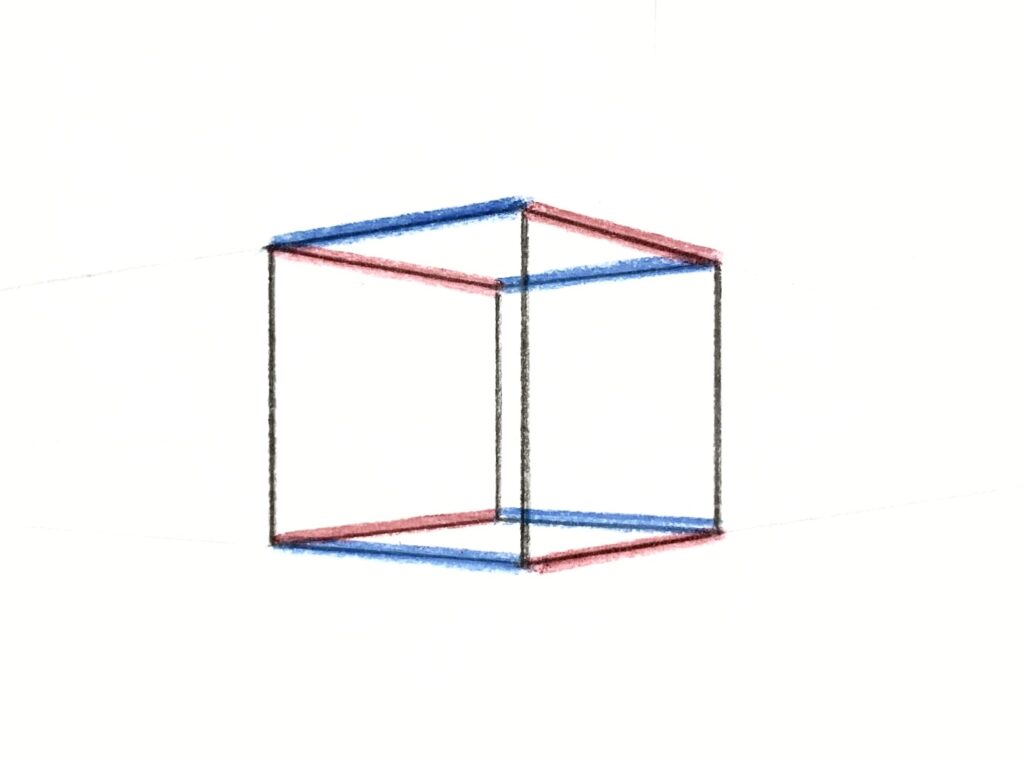

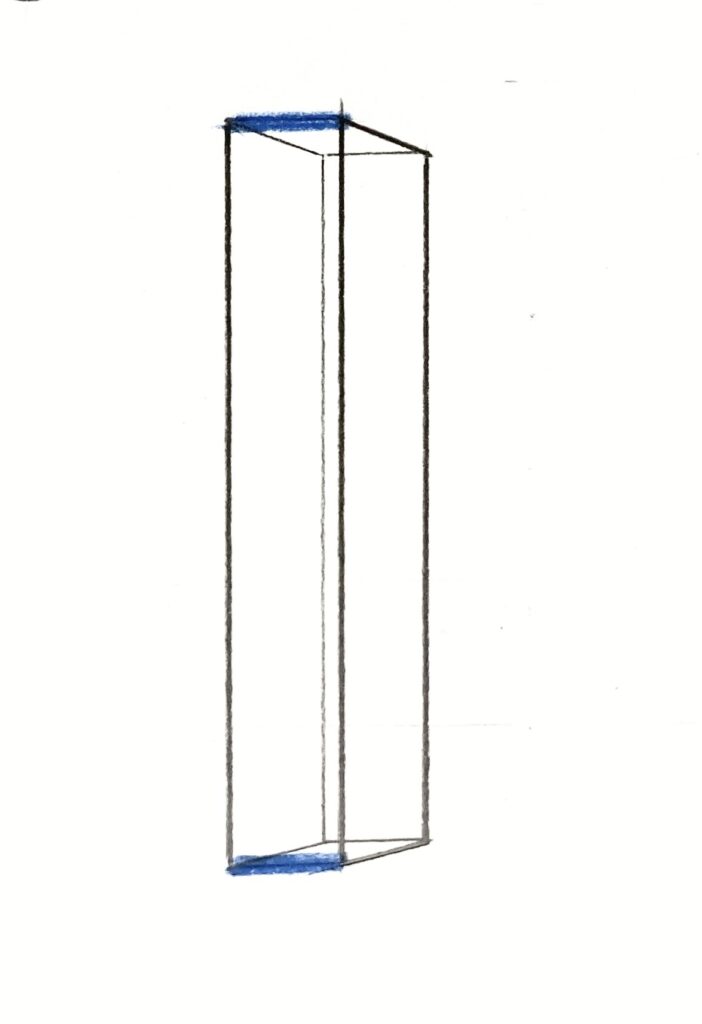

以下のような感じですね。

パースがつかない箱の横の辺は、アイレベルに対して平行、

高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直になります。

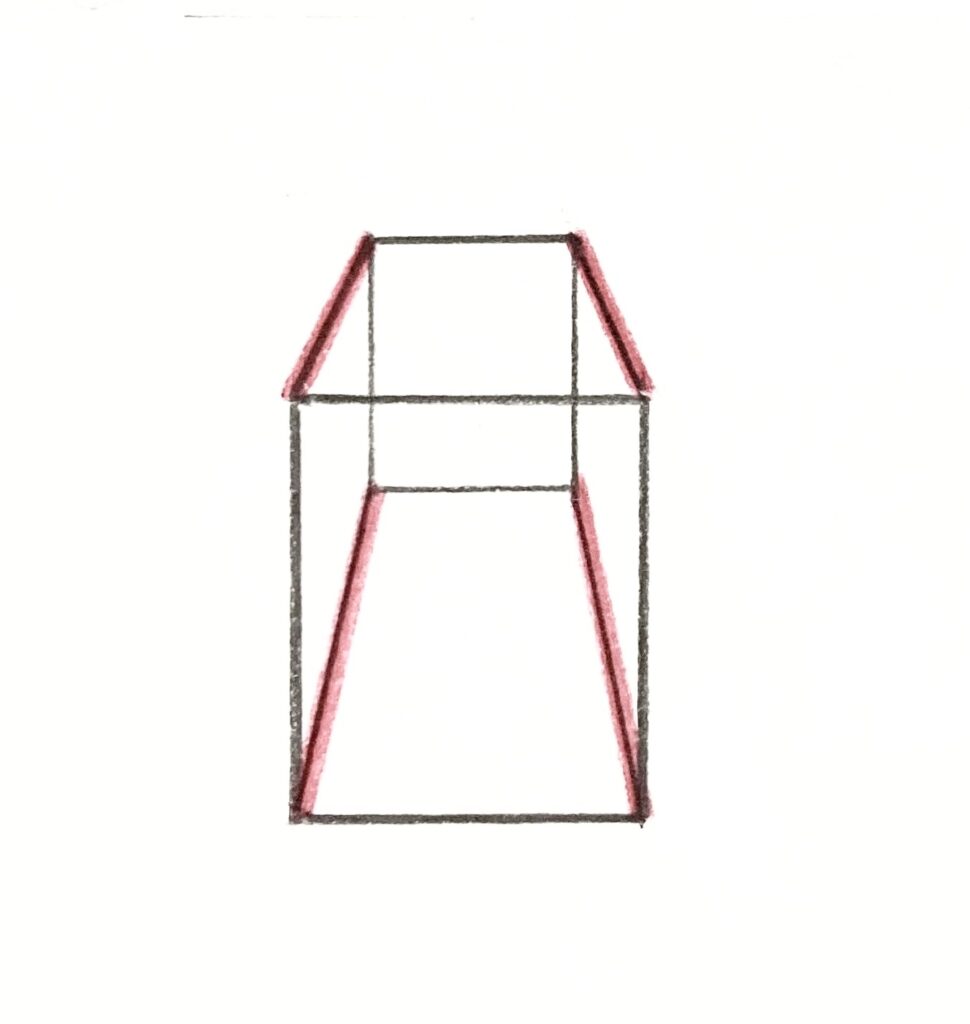

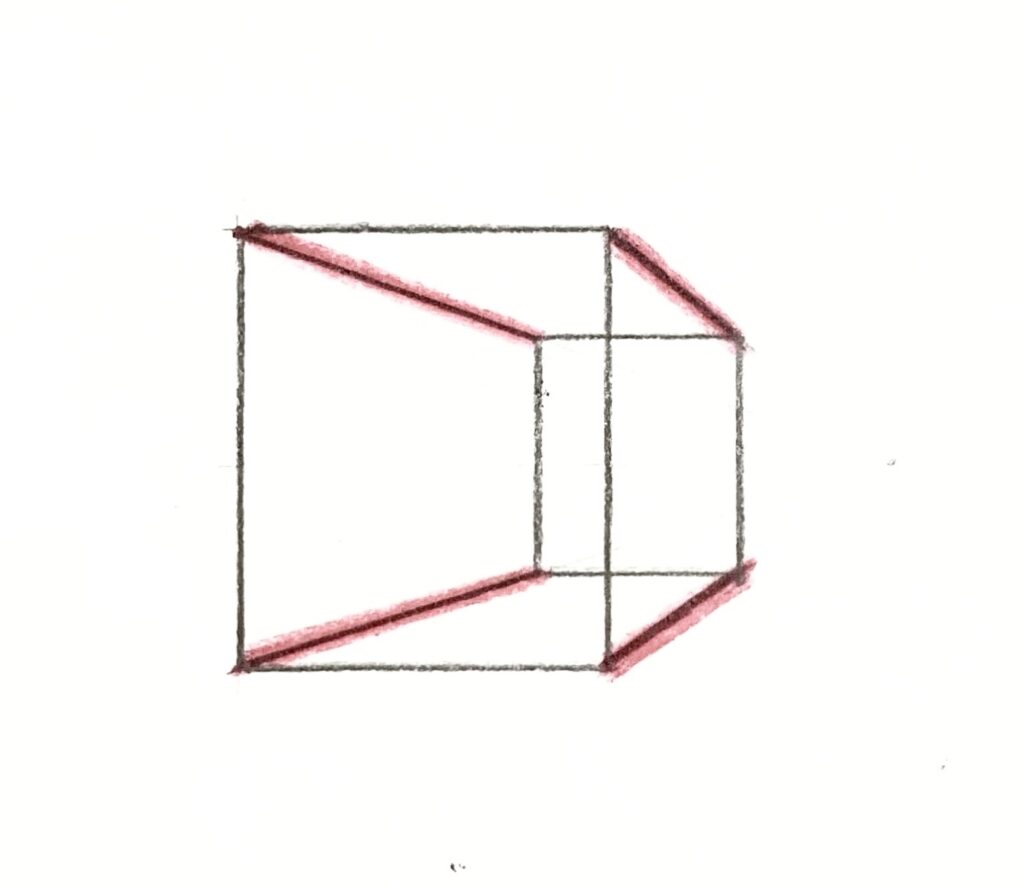

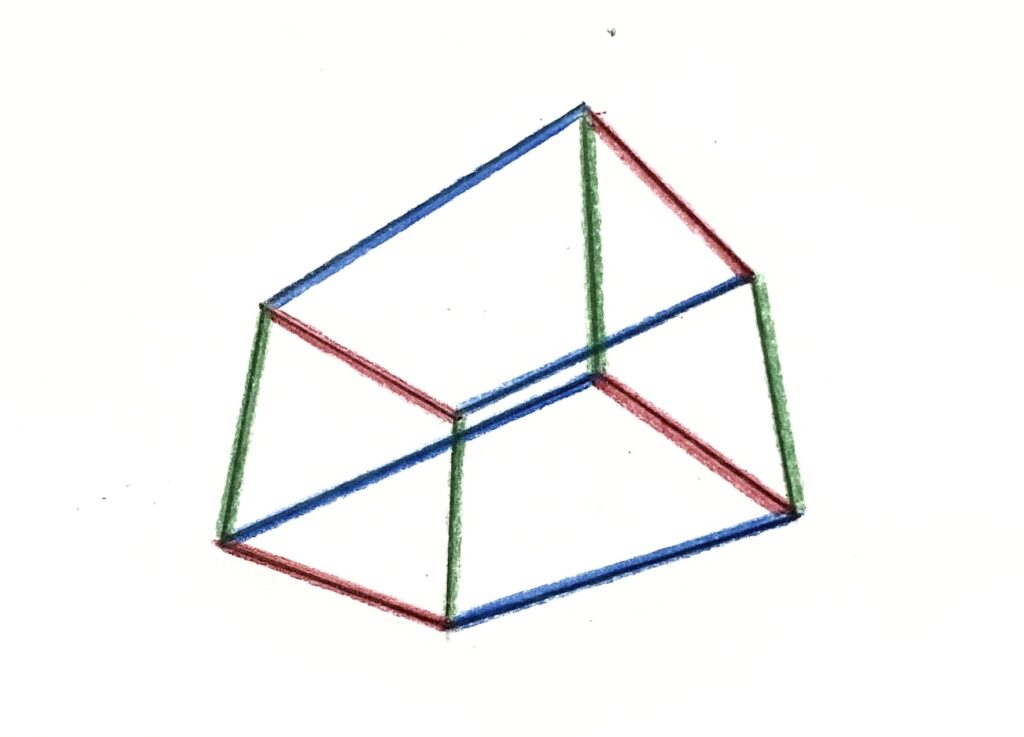

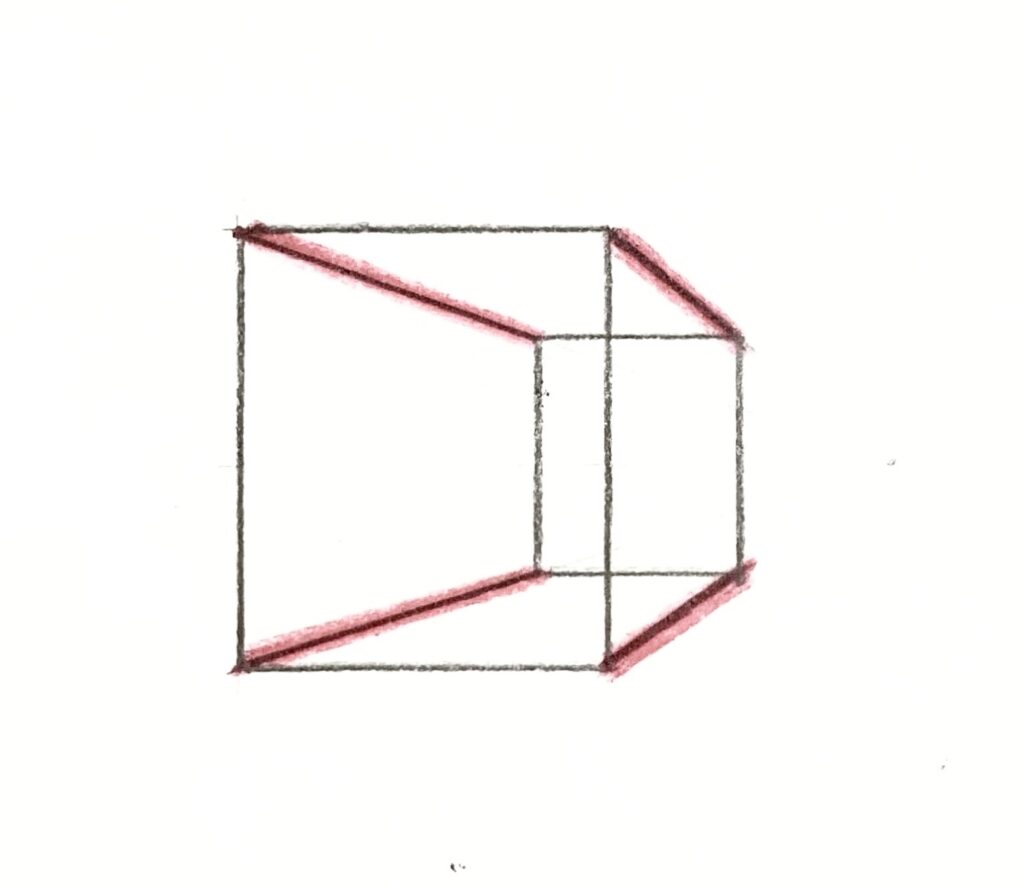

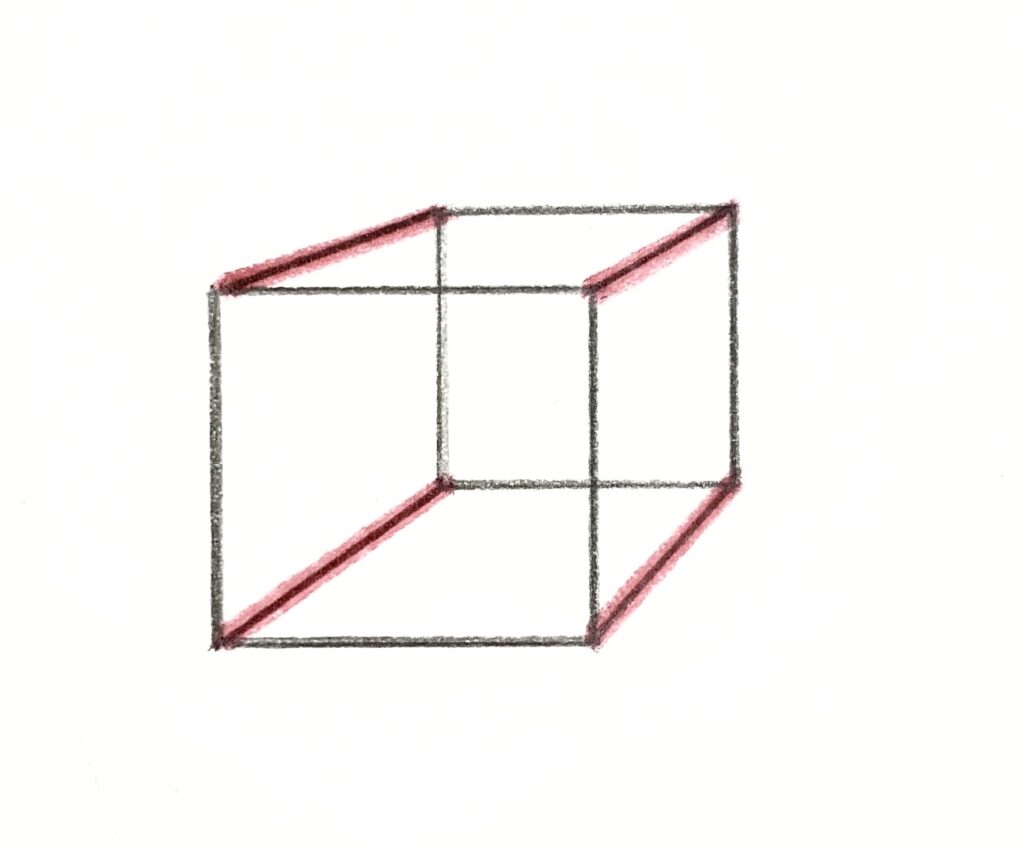

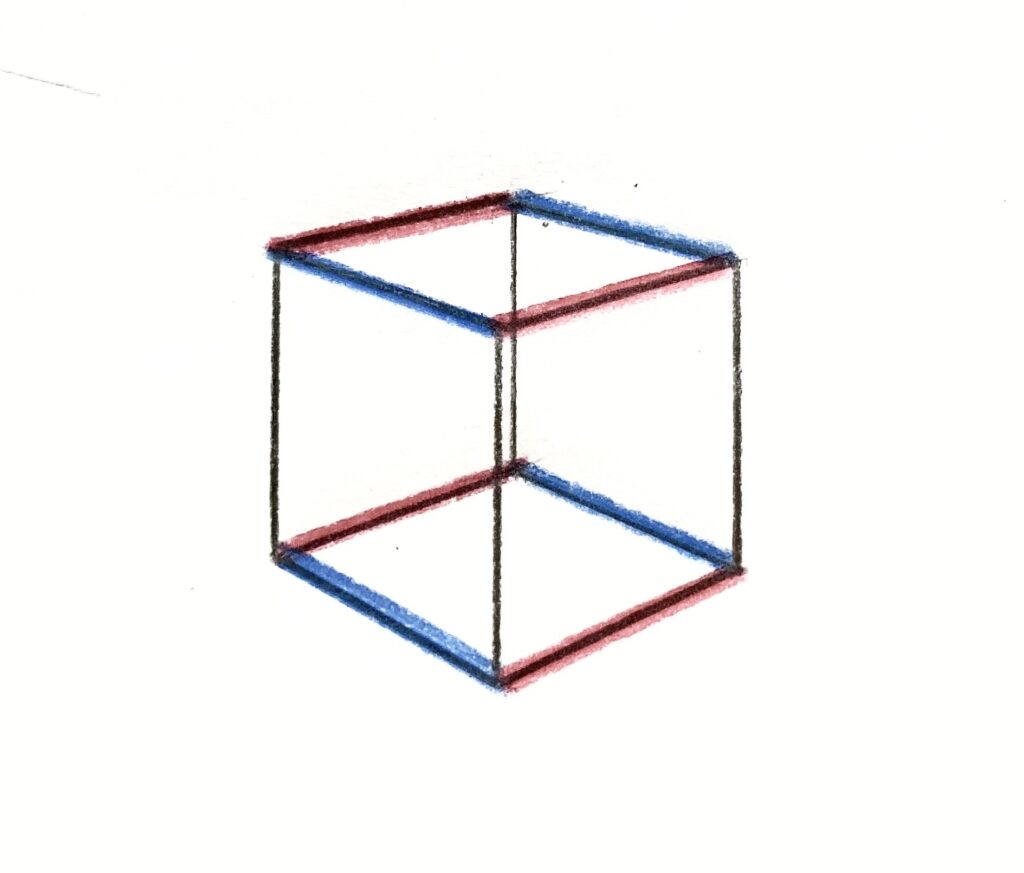

二点透視図法の見分け方

二点透視図法は、どういう状態だったかというと、

一点透視の状態の物を回転させて見た状態、つまり、物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態でした。

上から見ると、以下のような状態です。

なので、左右2つの方向にパースがつきます。

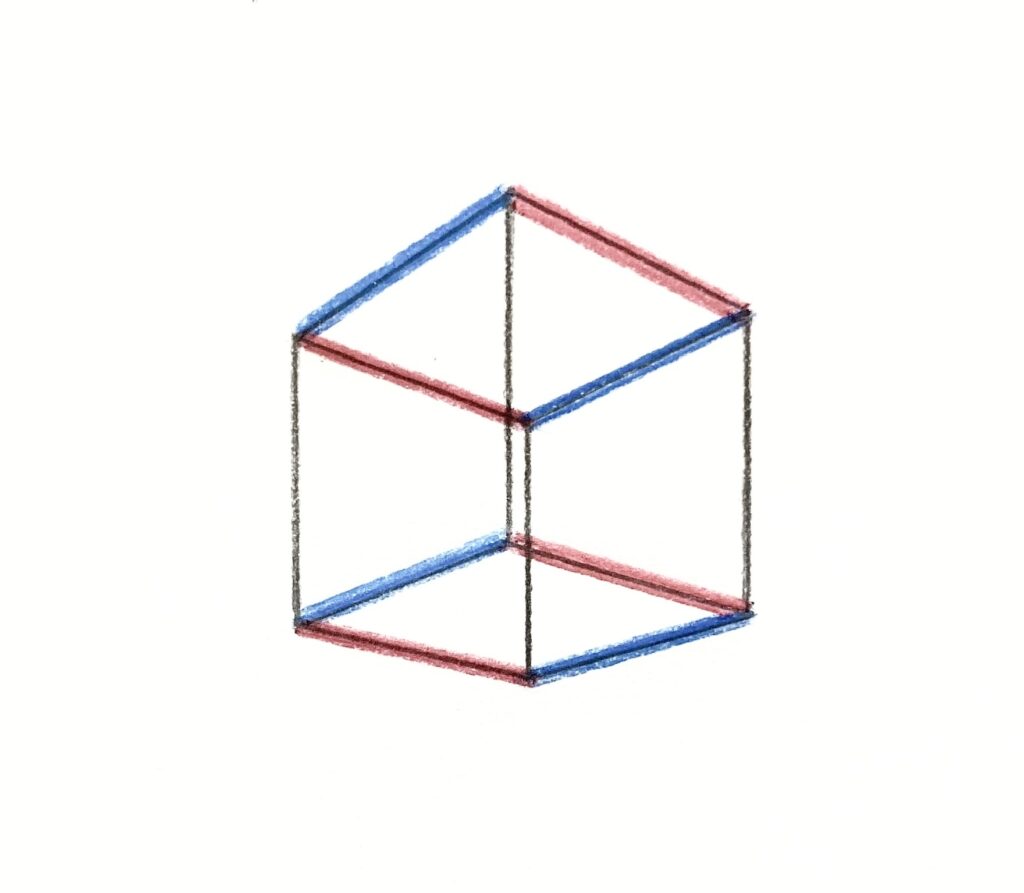

つまり、斜めになるのは、左右の横辺部分ということになります。

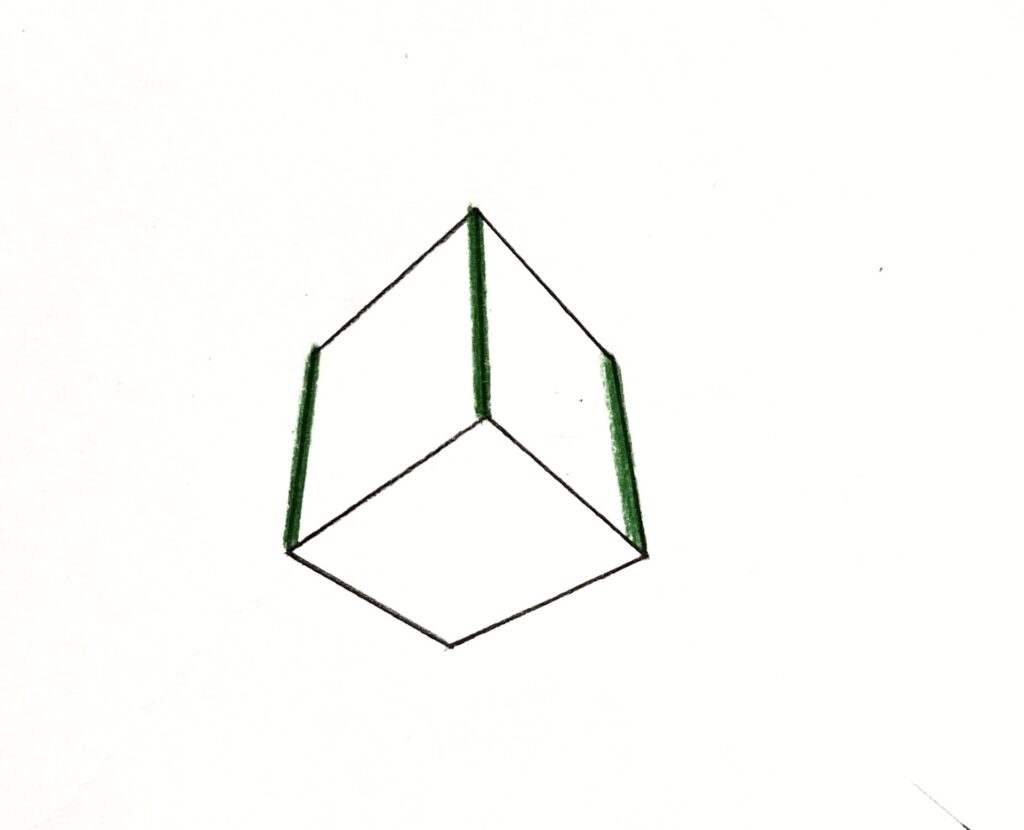

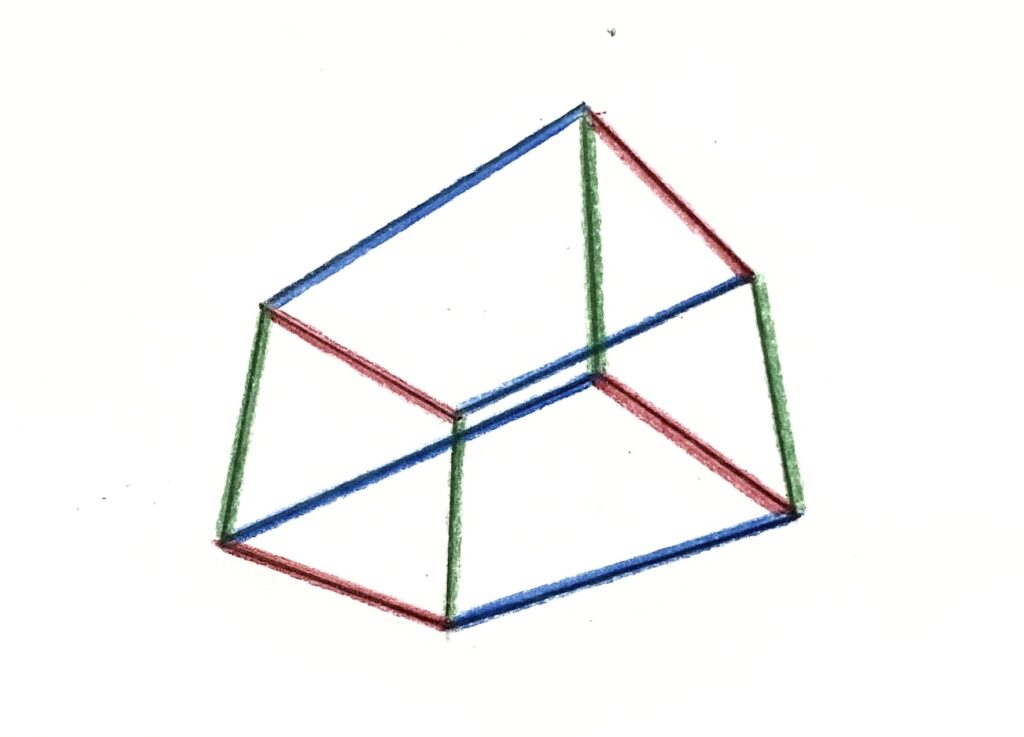

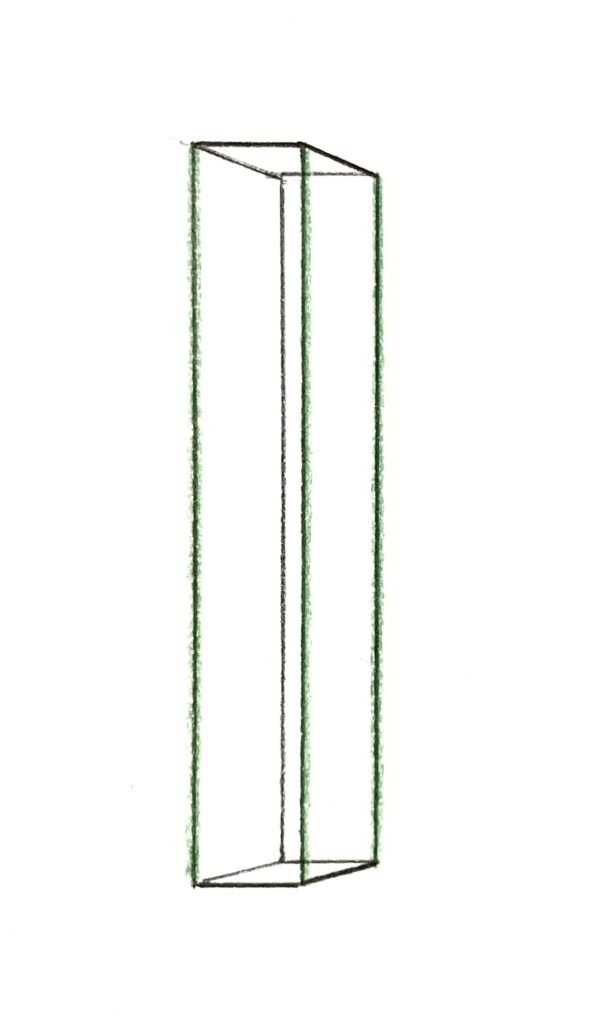

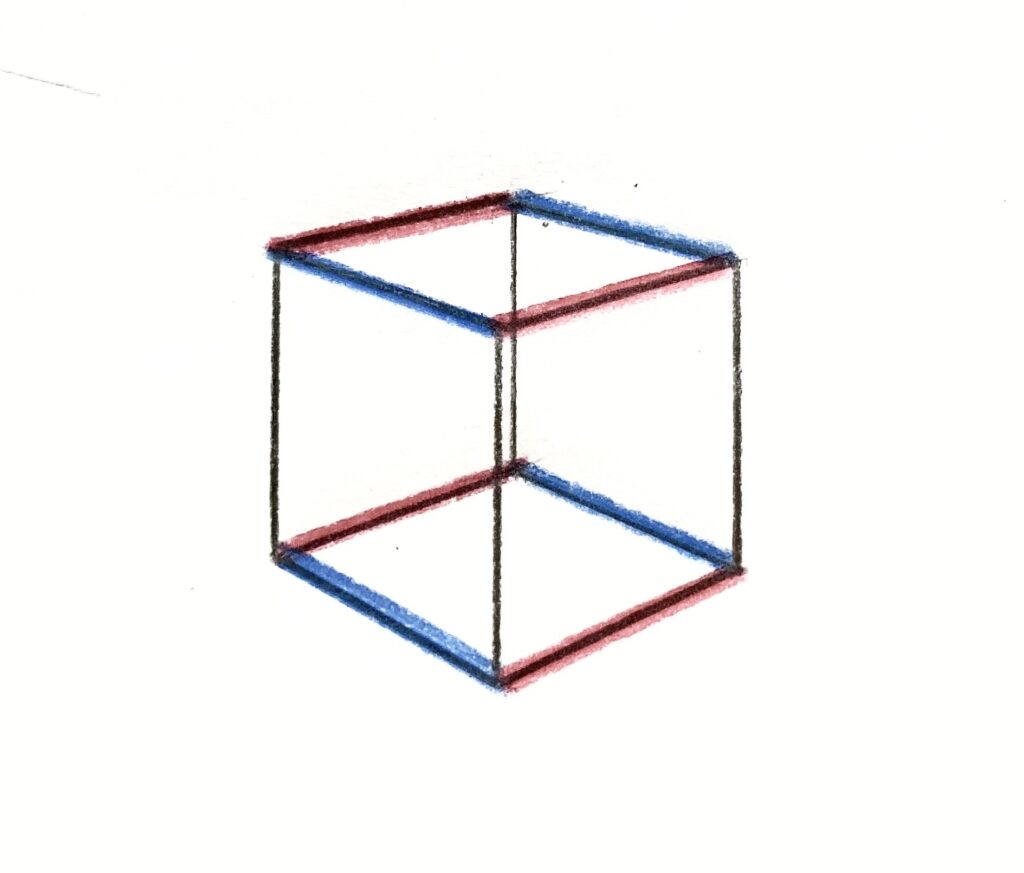

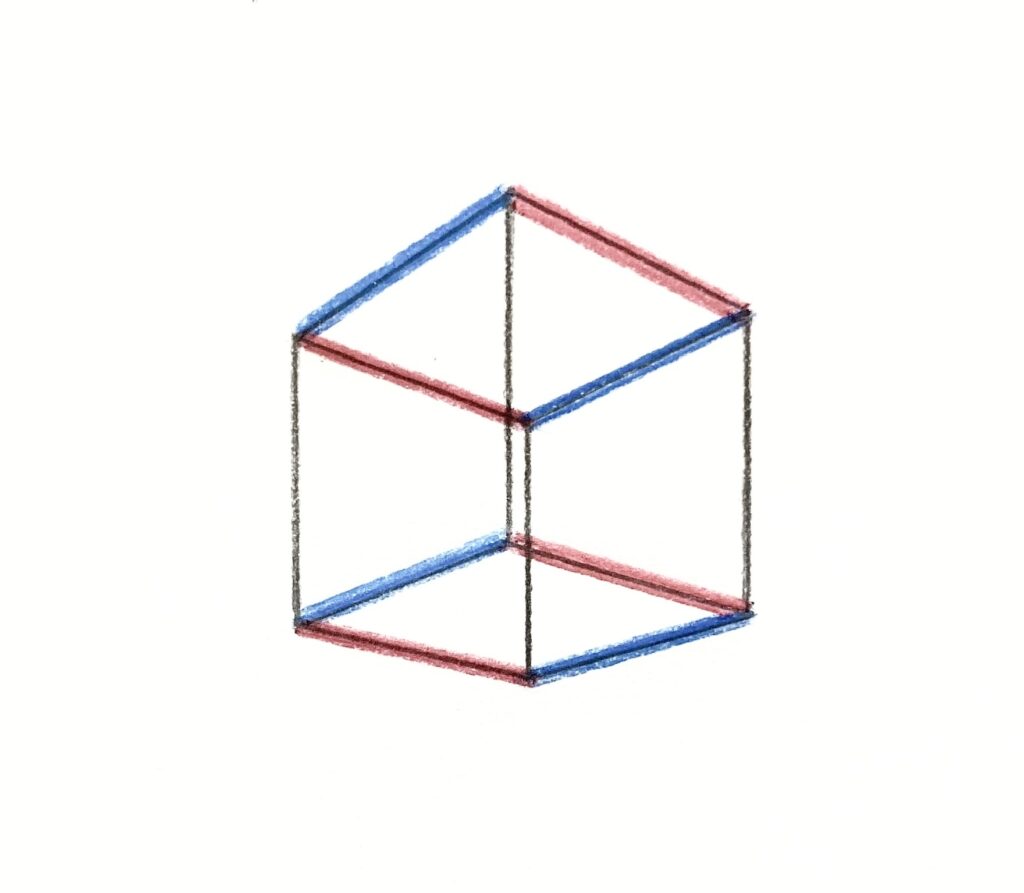

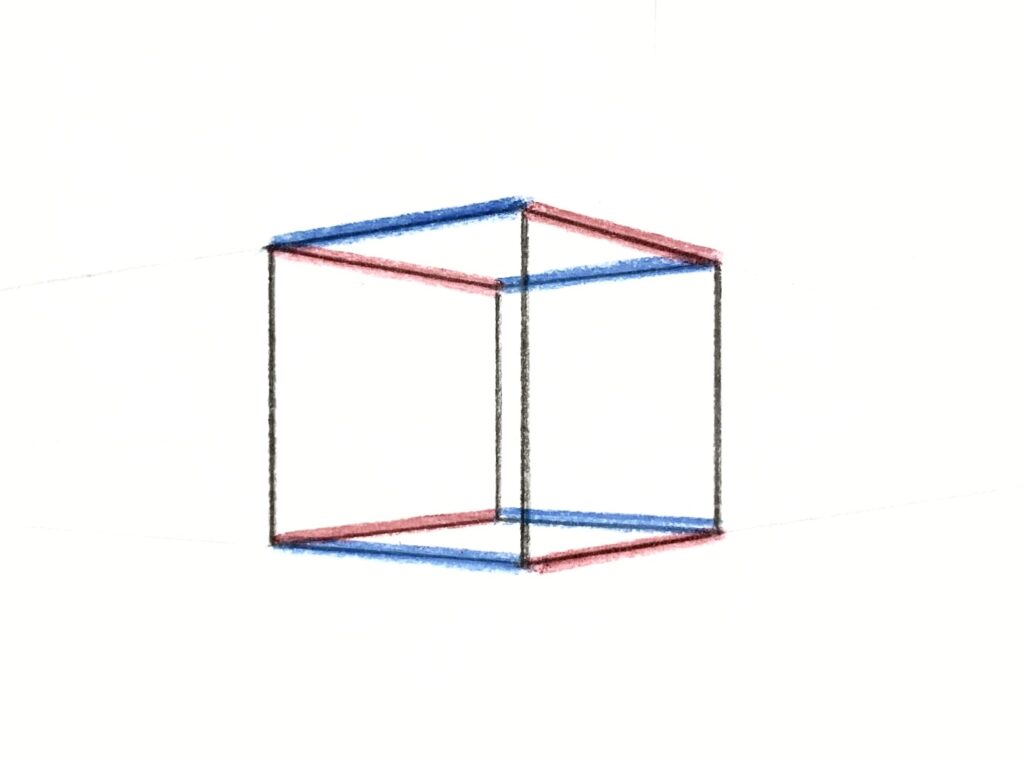

以下のような感じですね。

唯一、パースがつかない高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直になります。

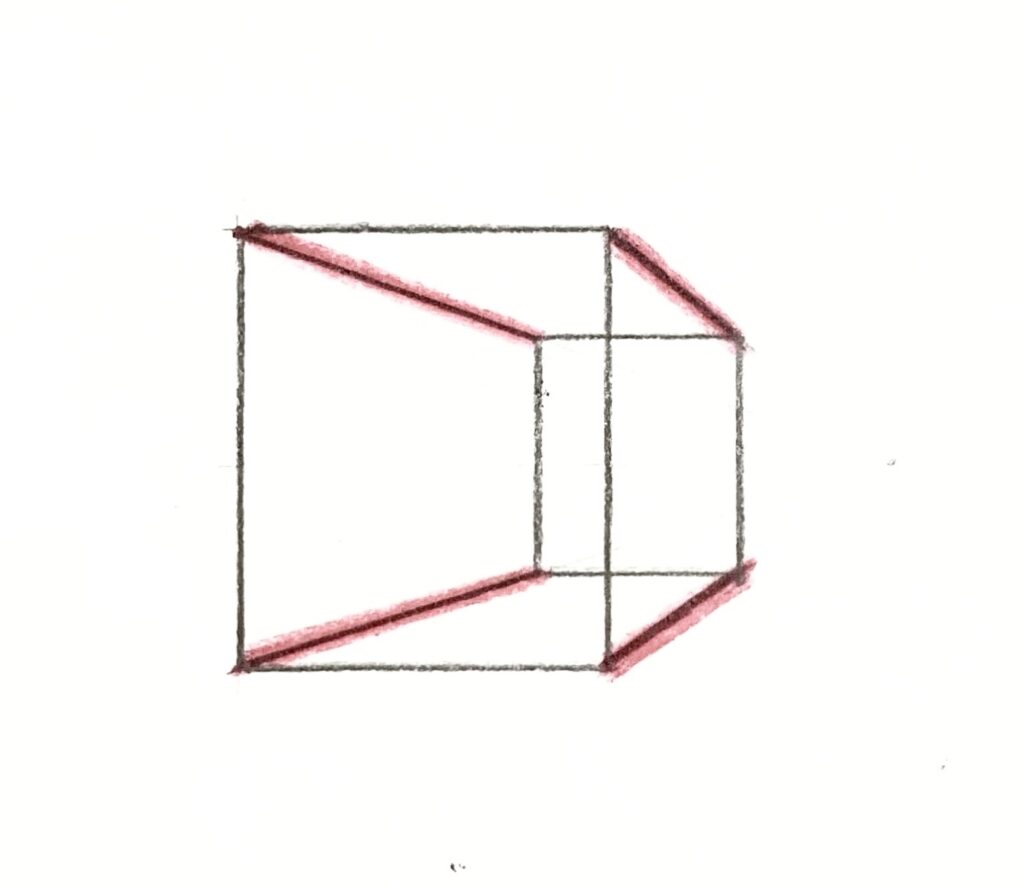

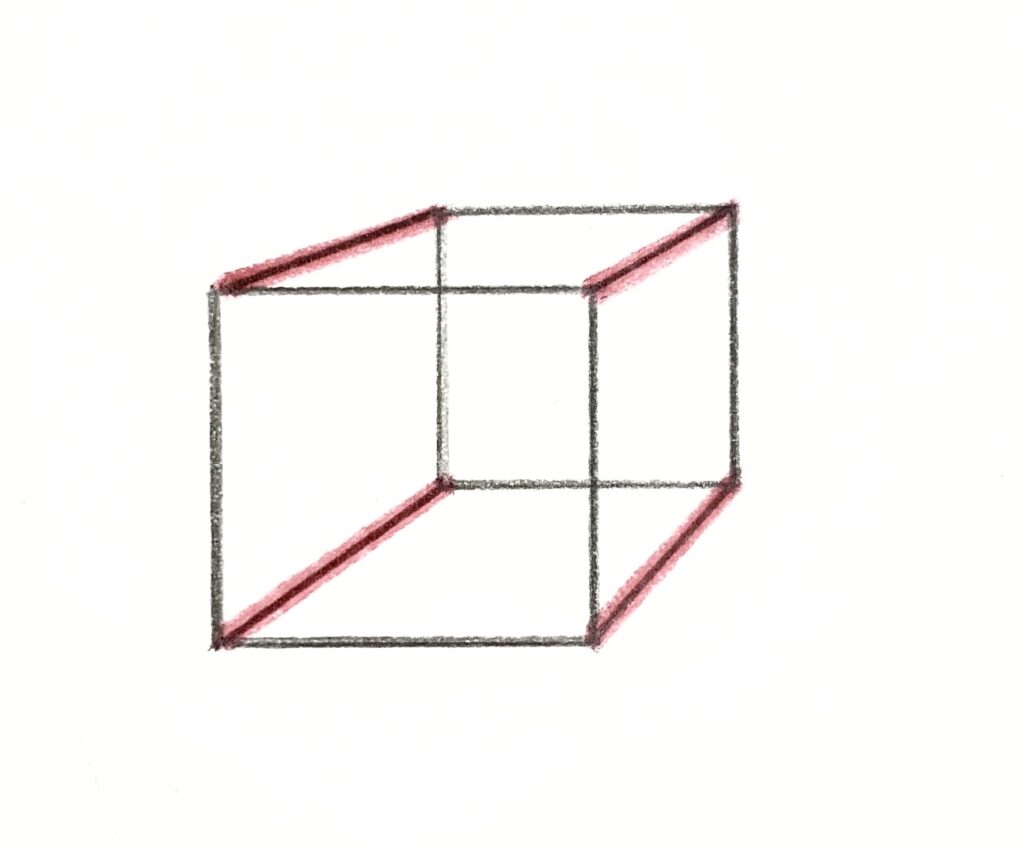

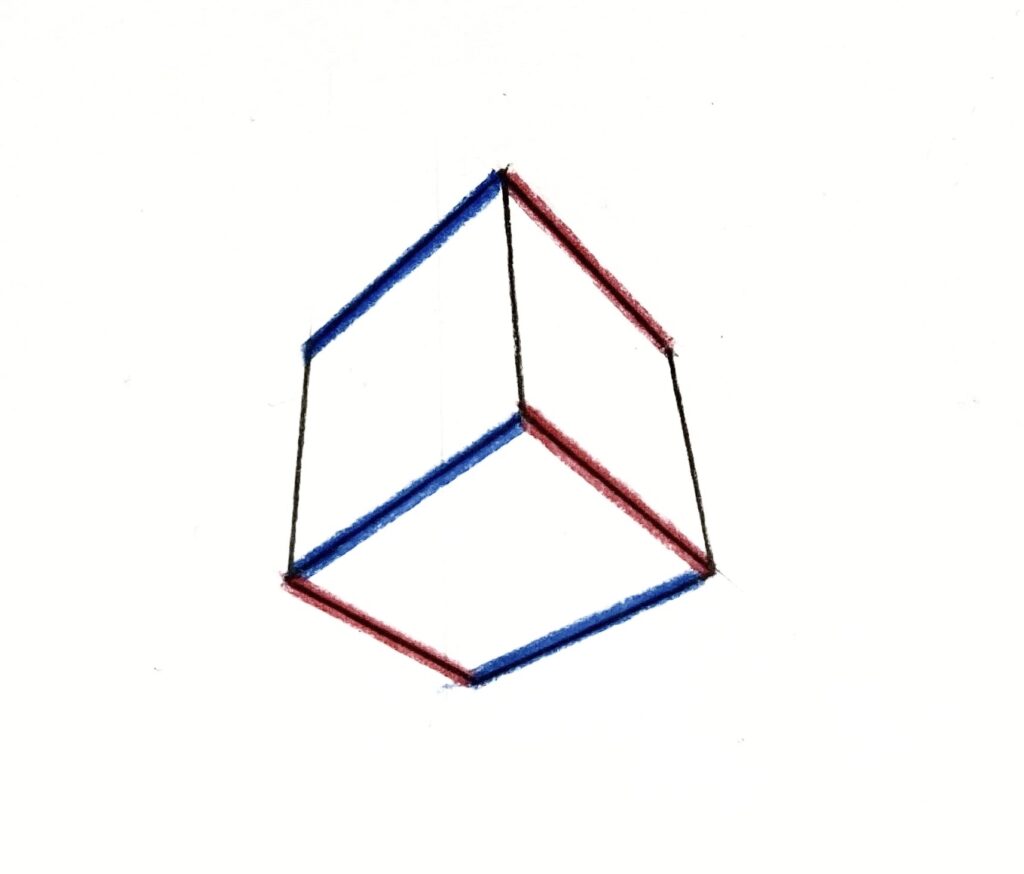

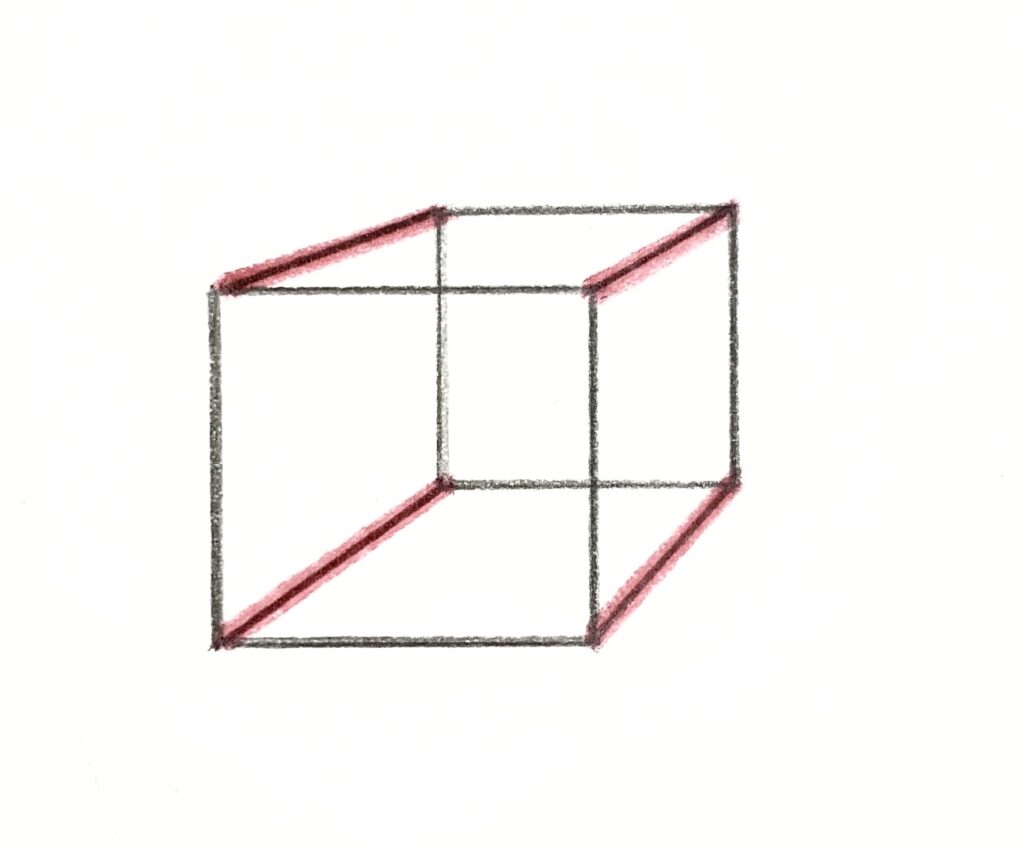

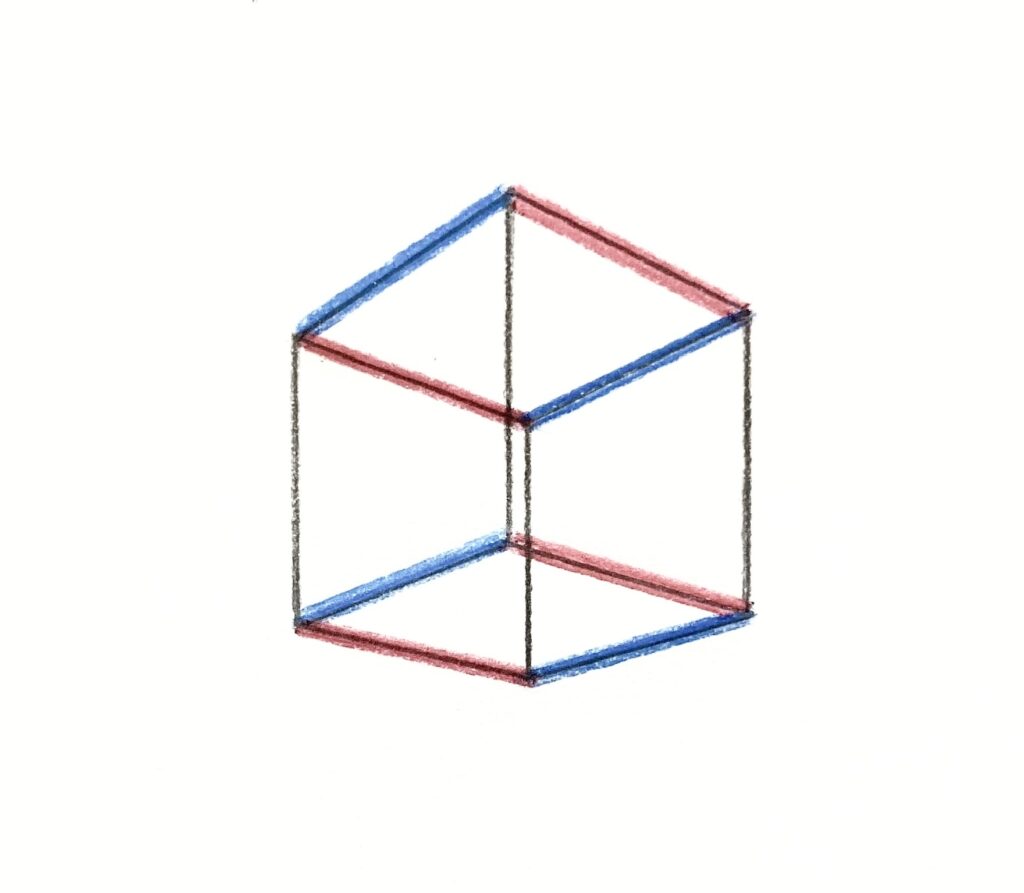

三点透視図法の見分け方

三点透視図法は、どういう状態だったかというと、

二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態でした。

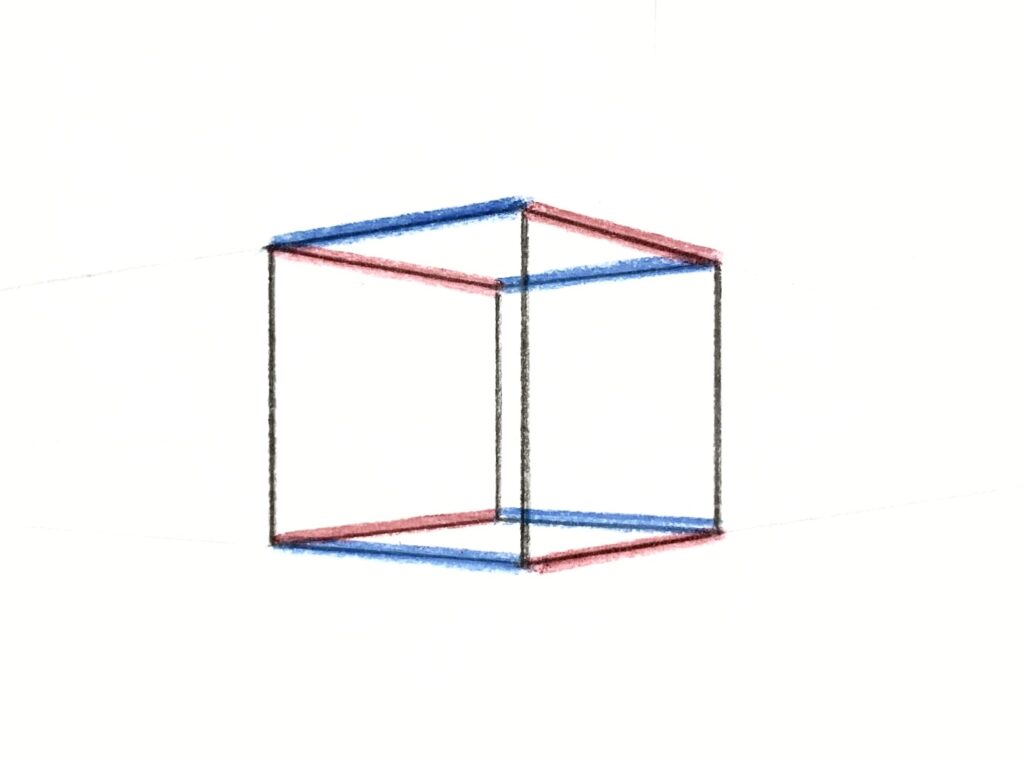

なので、二点透視の状態に、さらに縦方向(上下方向)にもパースがつきます。

つまり、斜めになるのは、左右の横辺と、さらに高さ(縦)の辺の3つの部分ということになります。

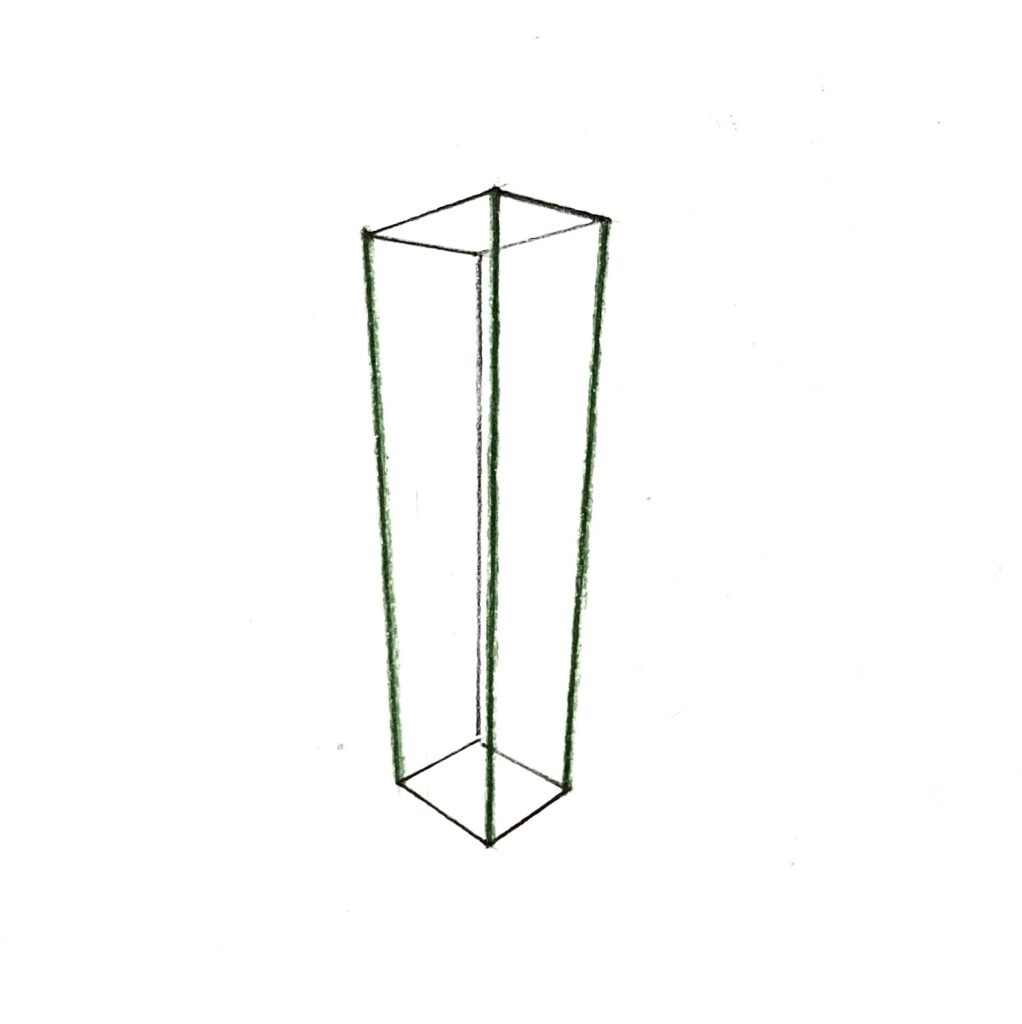

以下のような感じですね。

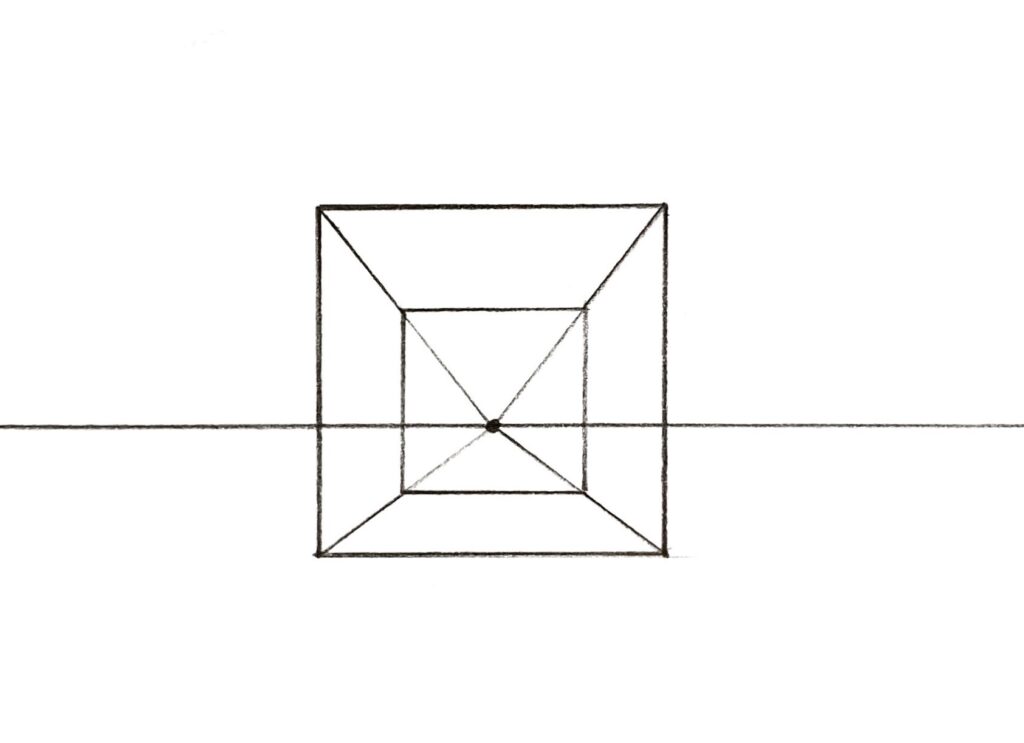

実際に一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法を見分けてみよう

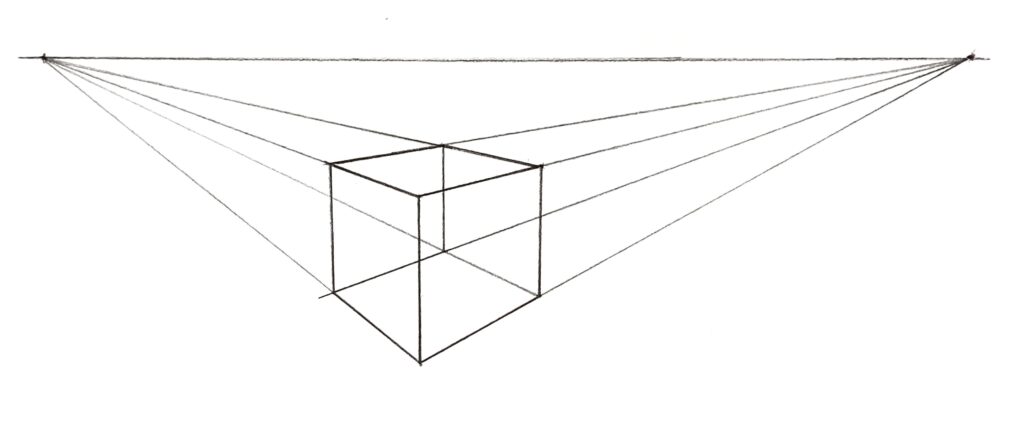

では実際に、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法を見分けてみましょう。

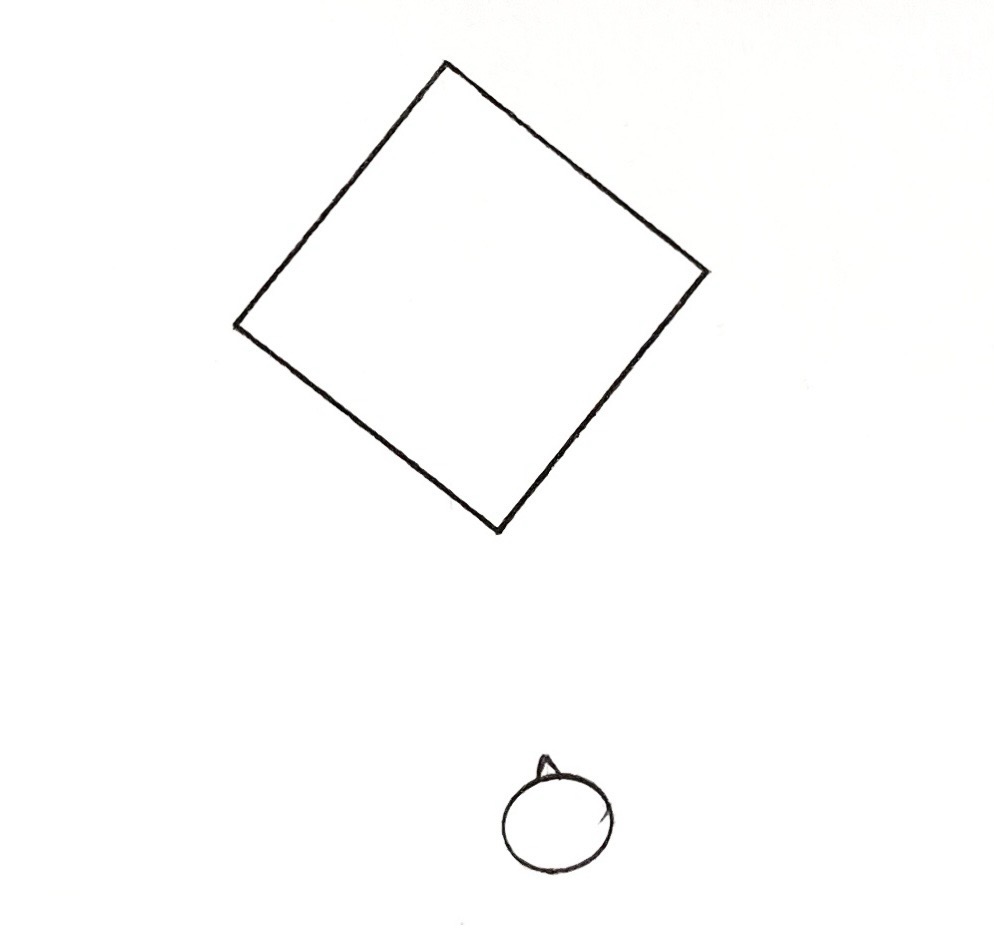

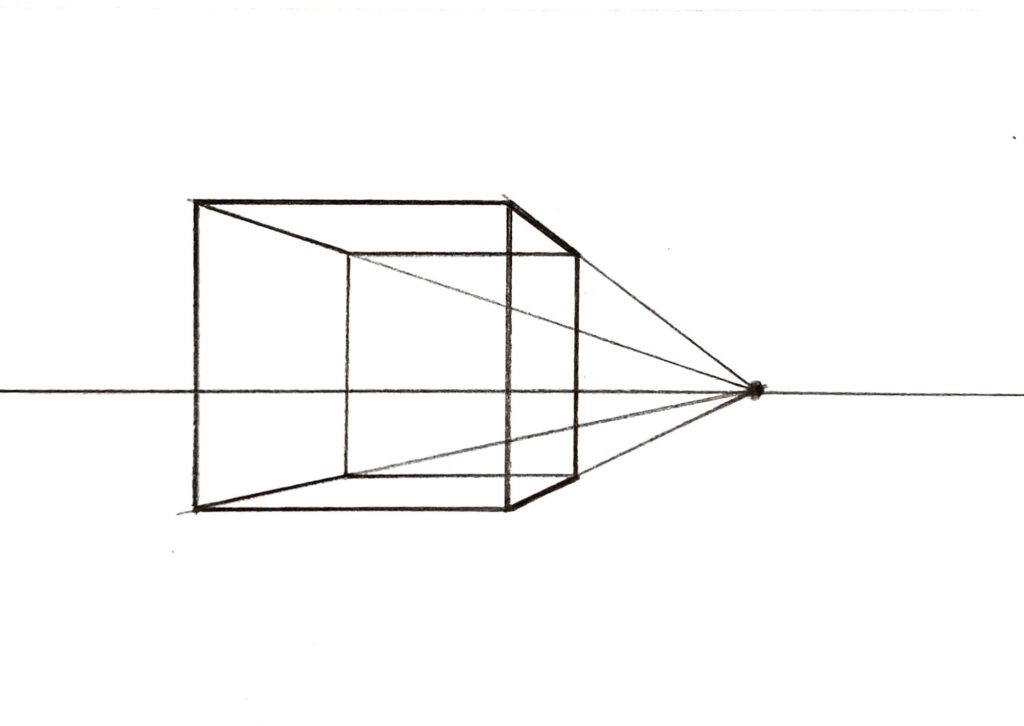

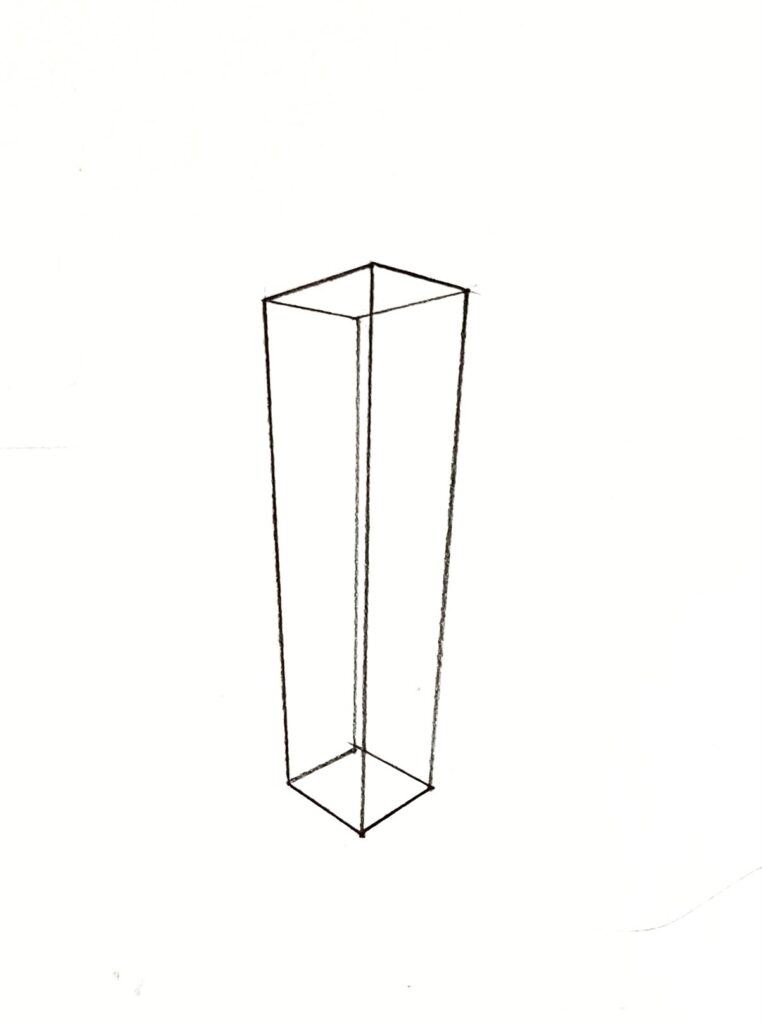

まずは、以下の簡単な箱から考えてみましょう。

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法を見分けるためには、

箱に対して自分や撮影しているカメラの位置関係(角度)がどうなっているのかを考えることが重要でした。

そのためには、パースがついている部分、つまり、斜めになっている部分を探すのがポイントでした。

具体的には、以下のような感じでした。

① 一点透視図法の見分け方

一点透視図法は、物を正面から見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置している状態)

上から見ると、以下のような状態

なので、奥行きにしかパースがつかない

よって、斜めになるのは奥行き部分だけ

パースがつかない箱の横の辺は、アイレベルに対して平行、

高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直

② 二点透視図法の見分け方

二点透視図法は、一点透視の状態の物を回転させて見た状態

つまり、物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態

上から見ると、以下のような状態

なので、左右2つの方向にパースがつく

つまり、斜めになるのは左右の横辺部分

唯一、パースがつかない高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直

③ 三点透視図法の見分け方

三点透視図法は、二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態

なので、二点透視の状態に、さらに縦方向(上下方向)にもパースがつく

つまり、斜めになるのは左右の横辺と、さらに高さ(縦)の辺の3つの部分

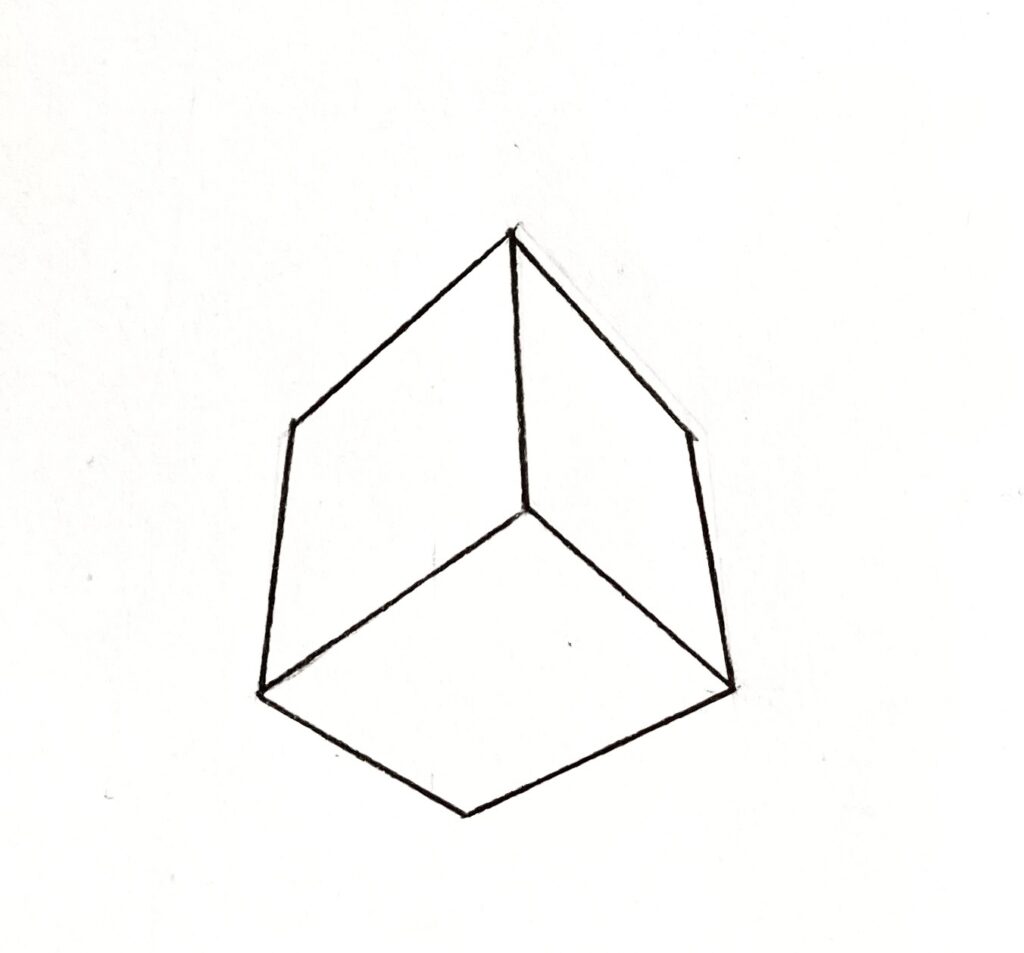

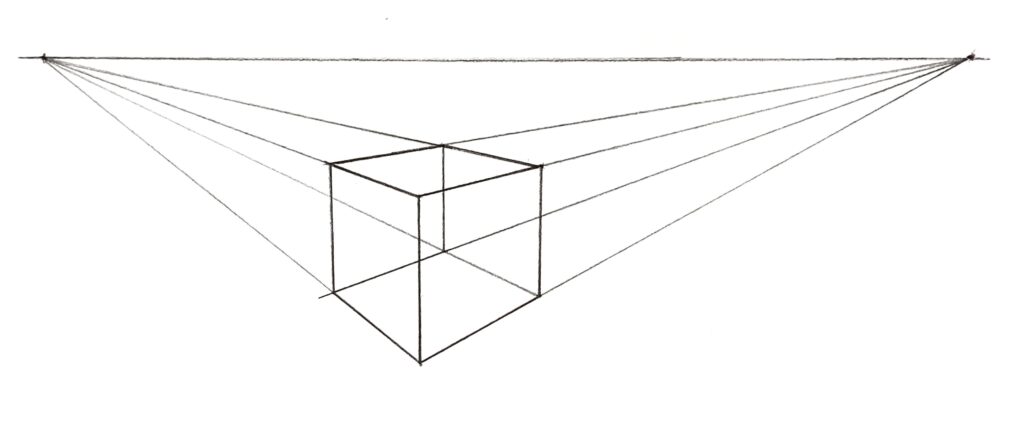

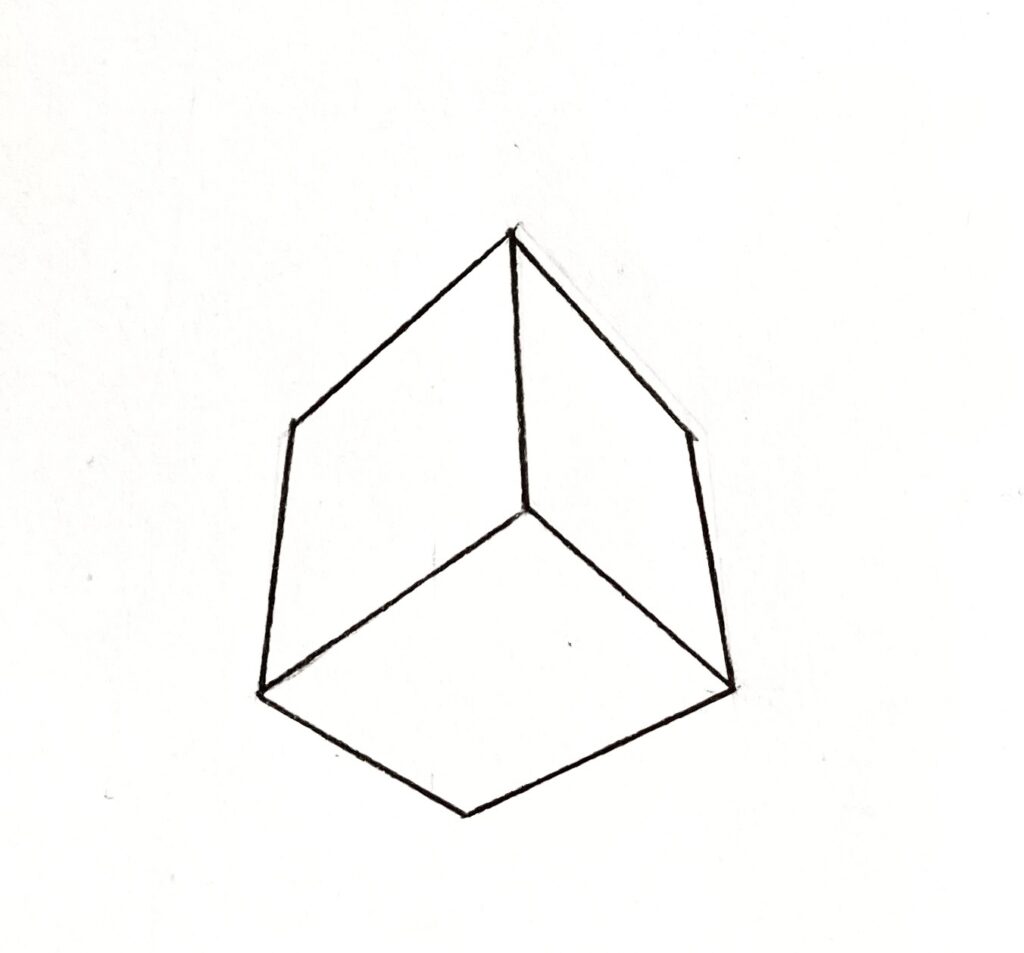

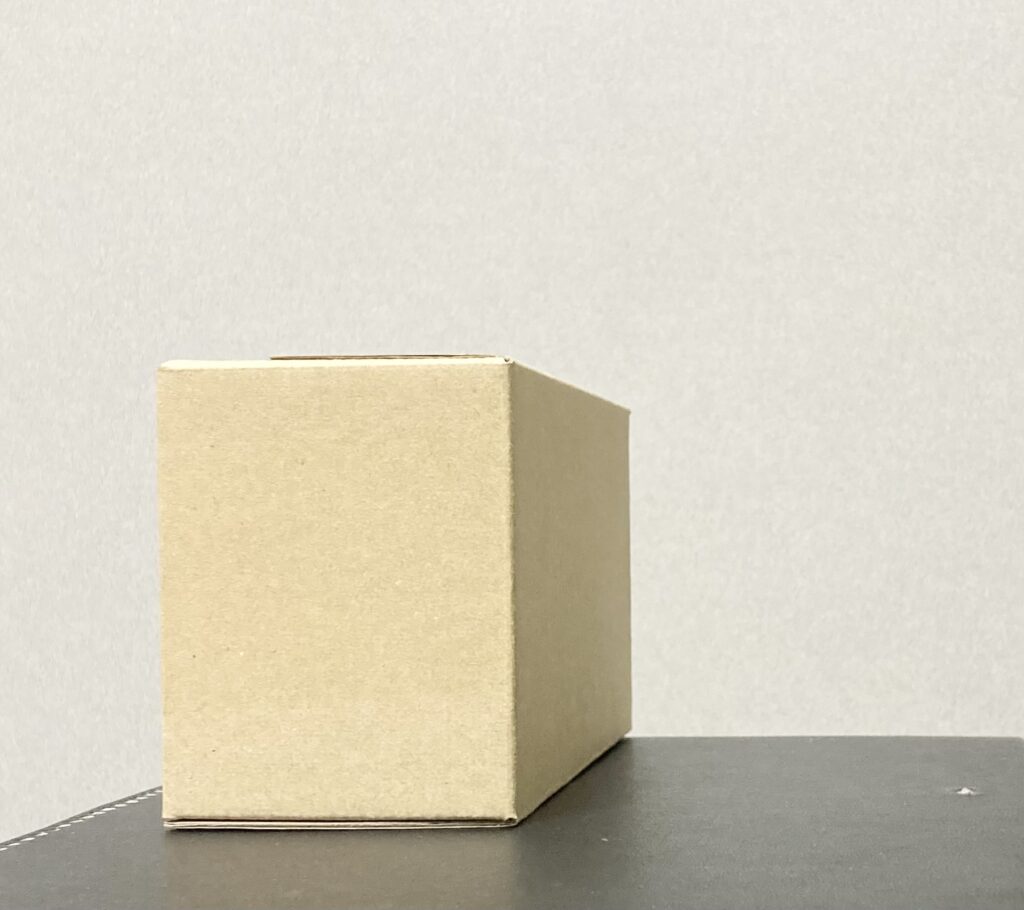

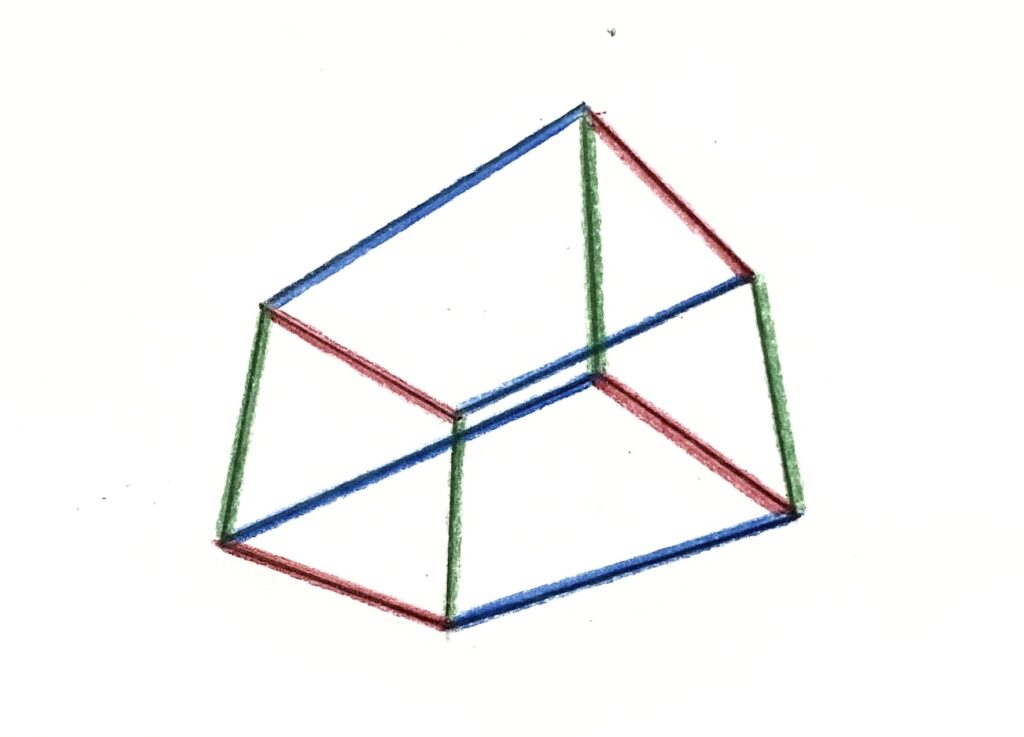

ては、この箱はどうでしょうか?

以下のように、左右の横辺が斜めになっていますよね。

この状態を上から見ると、以下のような感じになります。

箱に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置しているわけです。

ということは、もうこの時点で一点透視図法ではありませんね。

となると、二点透視図法か三点透視図法のいずれかになります。

二点透視図法と三点透視図法の違いは、縦方向(上下方向)にパースがついているかどうかでしたね。

二点透視図法であれば、高さ(縦)の辺は垂直なはずです。

一方、三点透視図法であれば、高さ(縦)の辺は斜めになっているはずです。

では、この箱はどうなっているでしょうか?

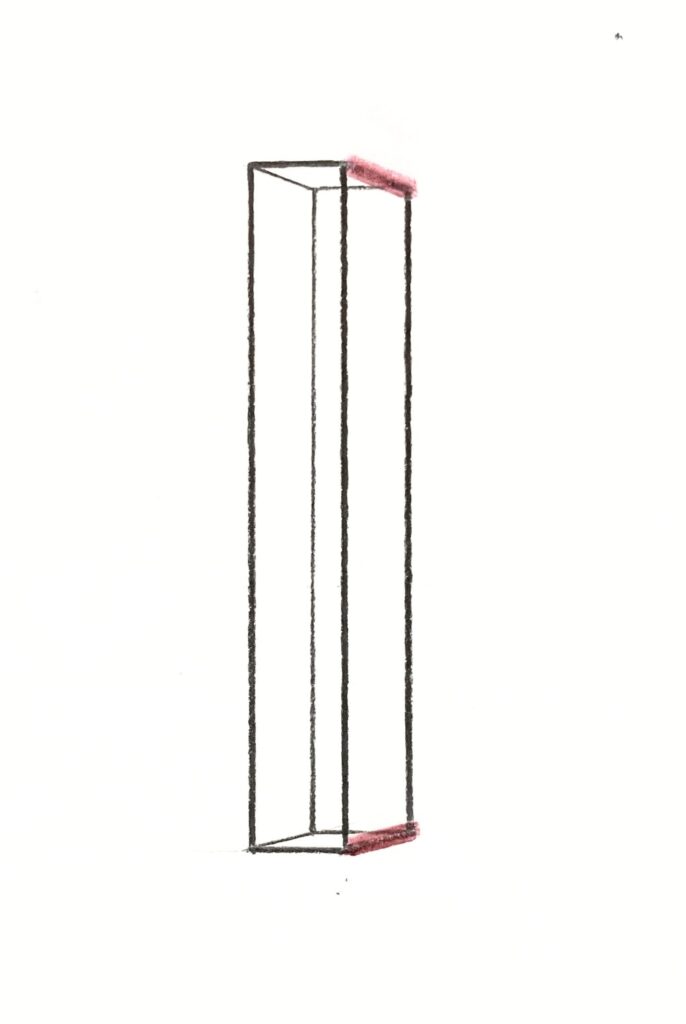

微妙ですが、以下のように、箱の高さ(縦)の辺は上向きに斜めになっていますね。

つまり、縦方向(この場合は上向きに)にパースがついているということになります。

ということは、この箱は三点透視ということです。

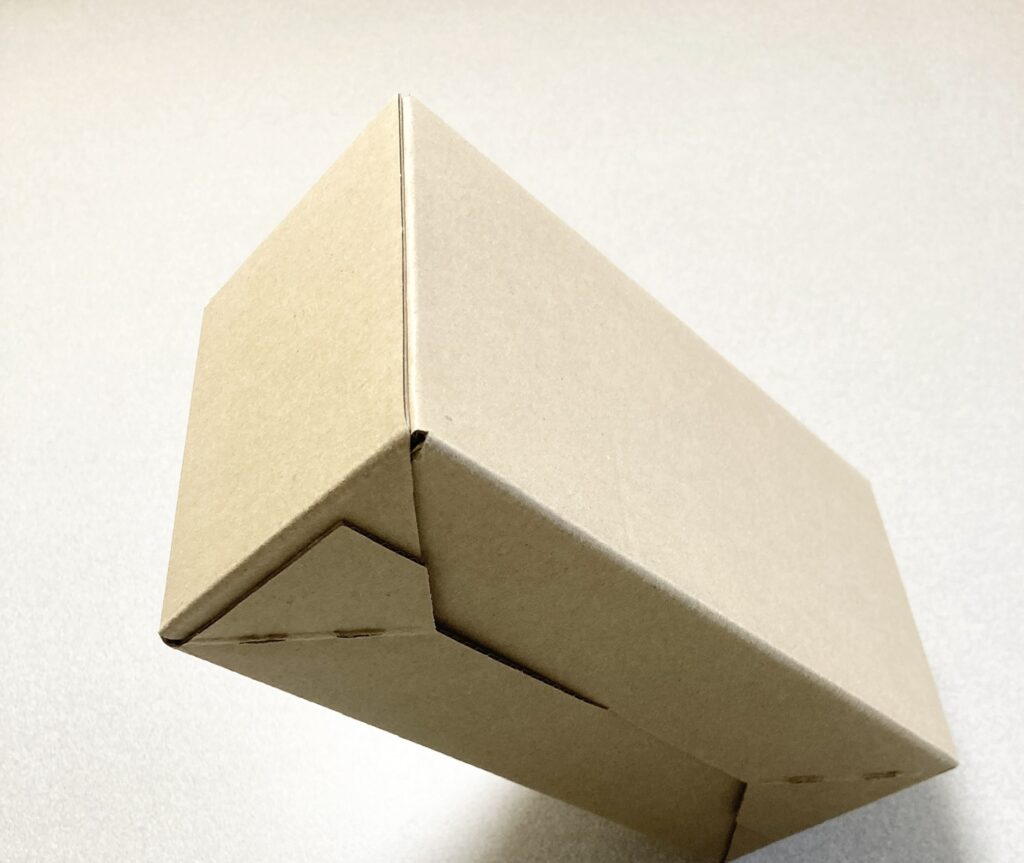

大きさは違いますが、この箱を実際の箱で再現してみると、以下のような感じになります。

では、今度はもう少し複雑な物を見分けてみましょう。

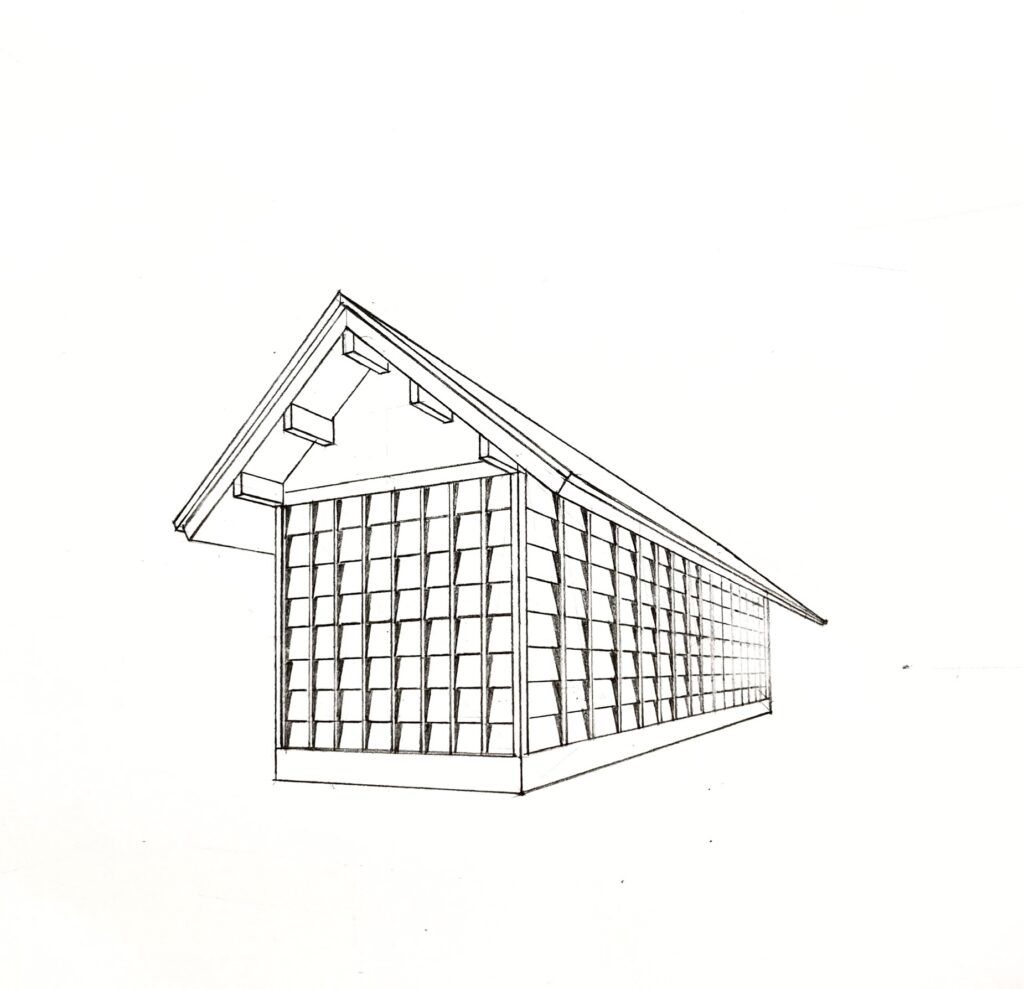

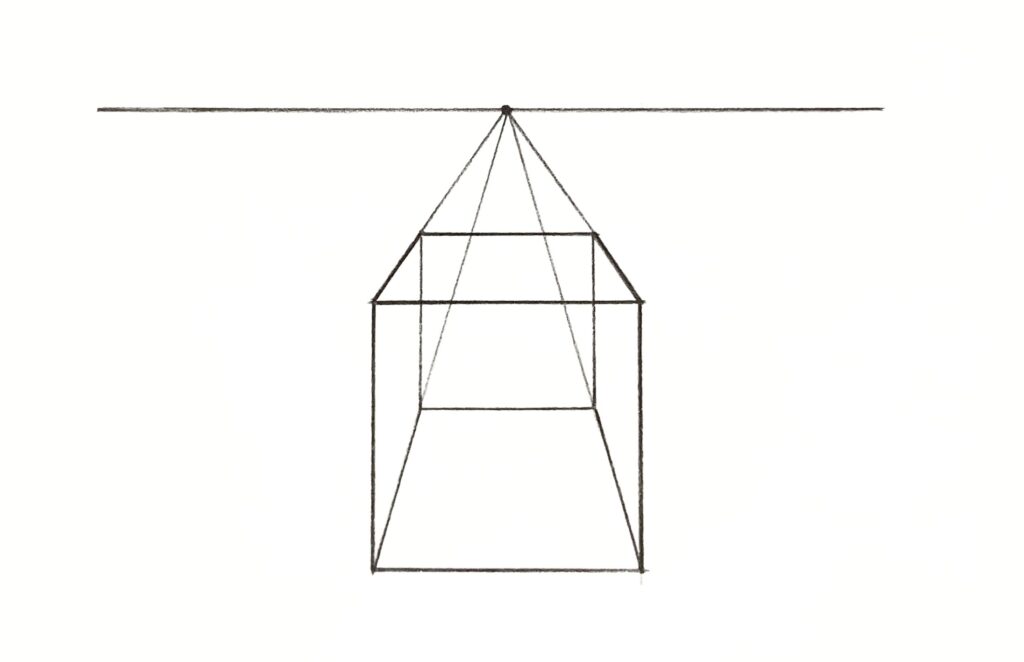

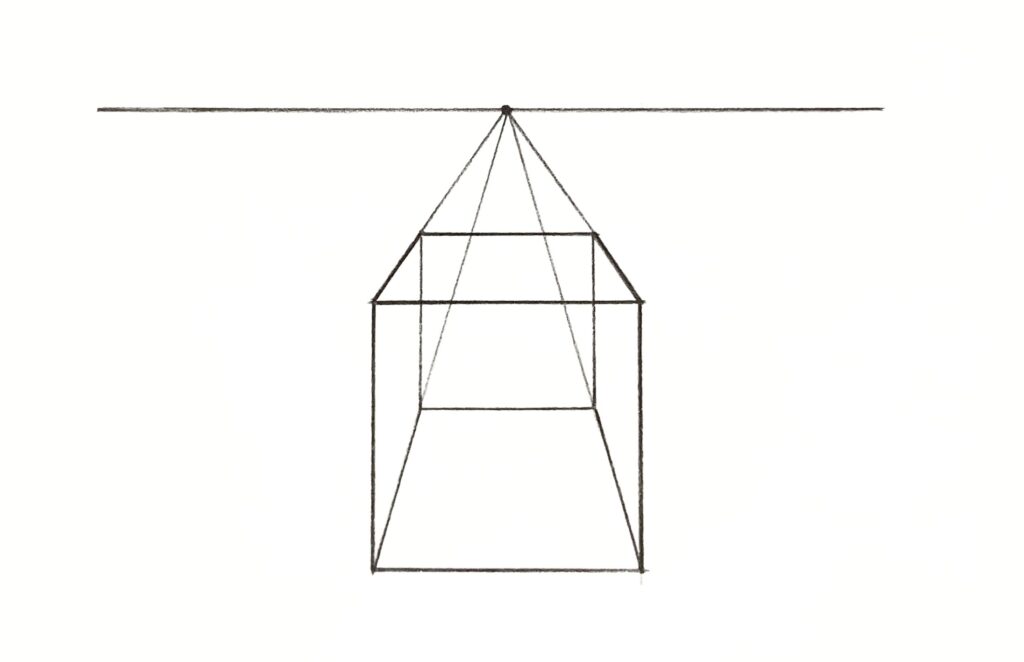

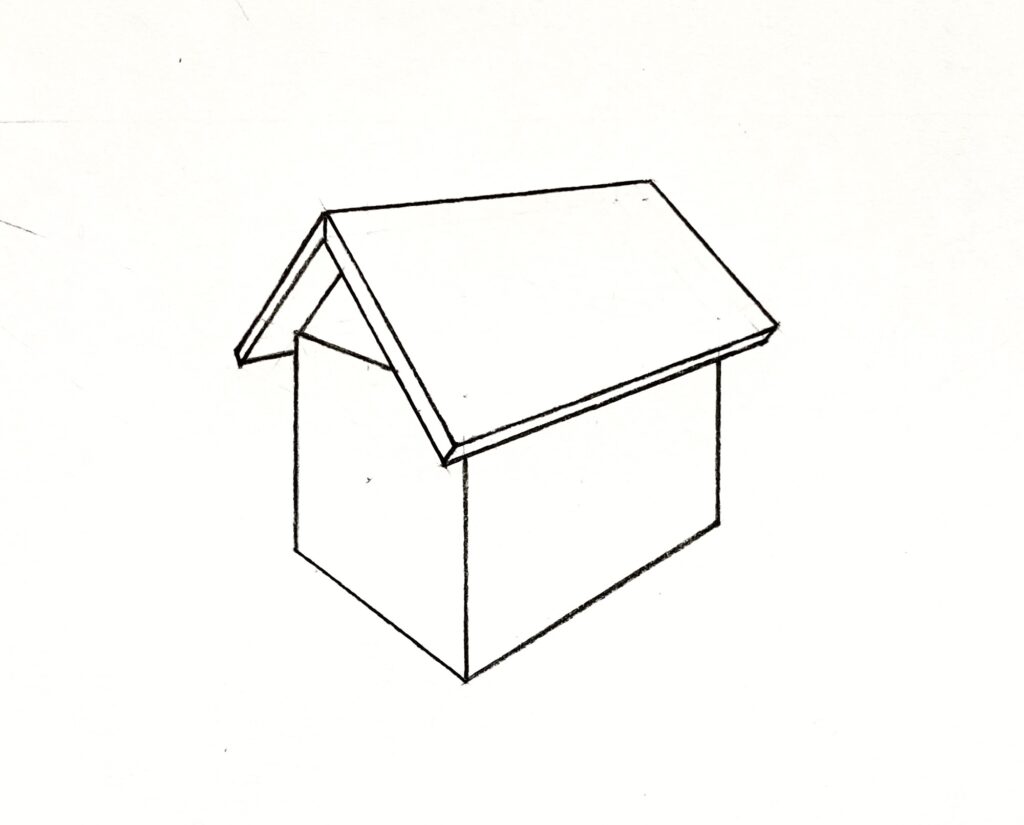

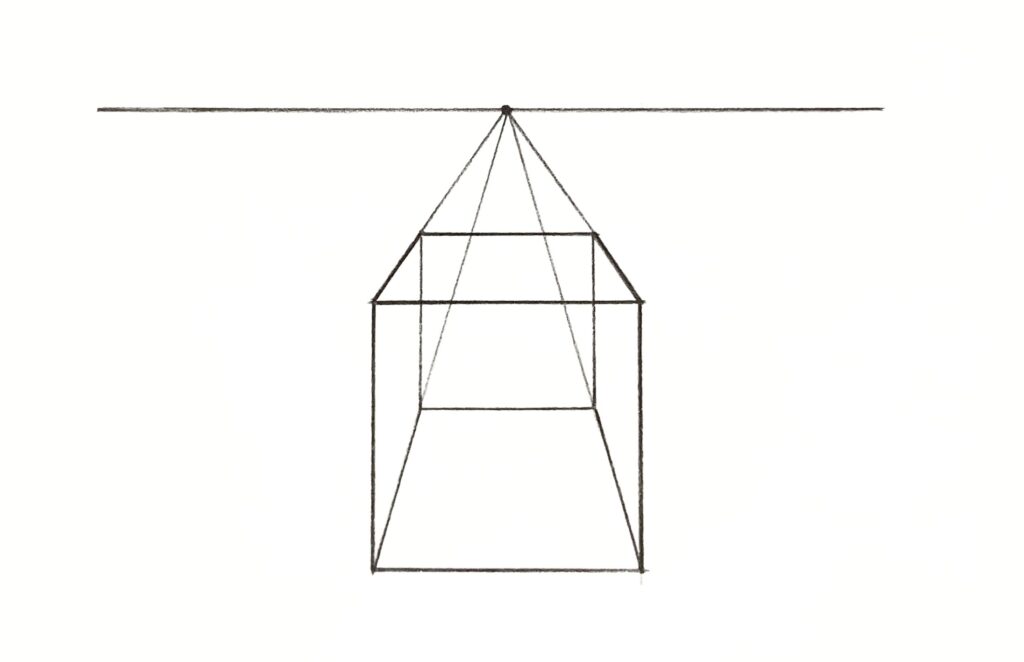

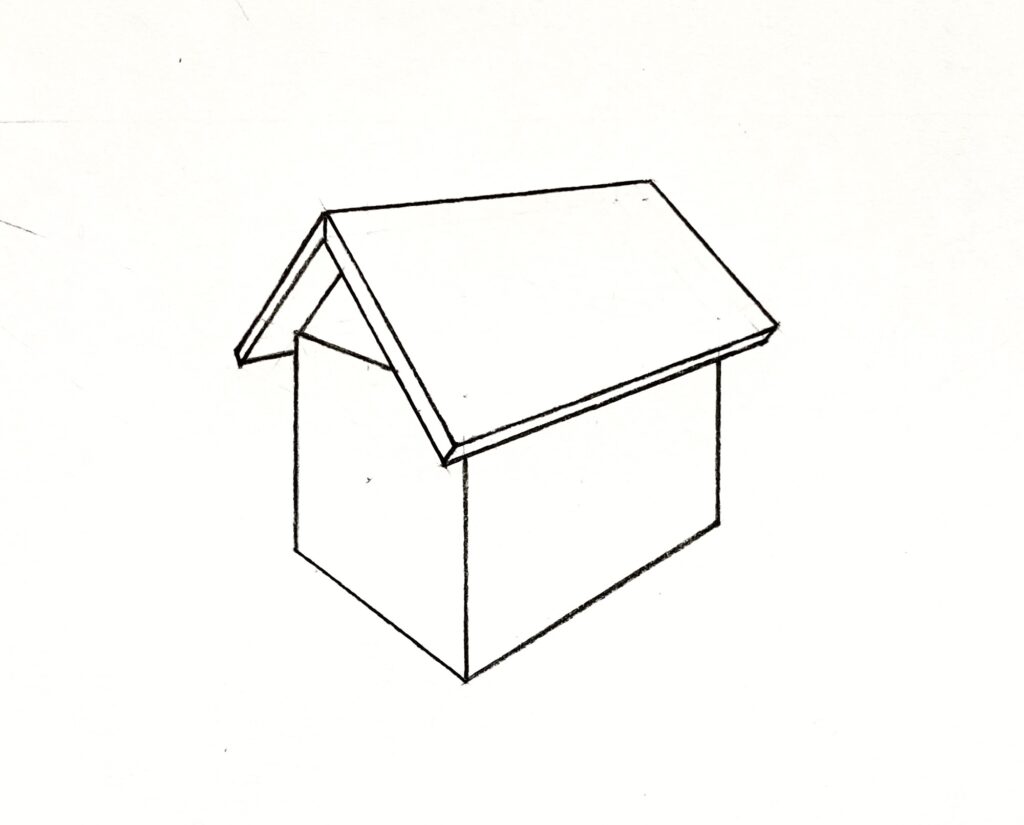

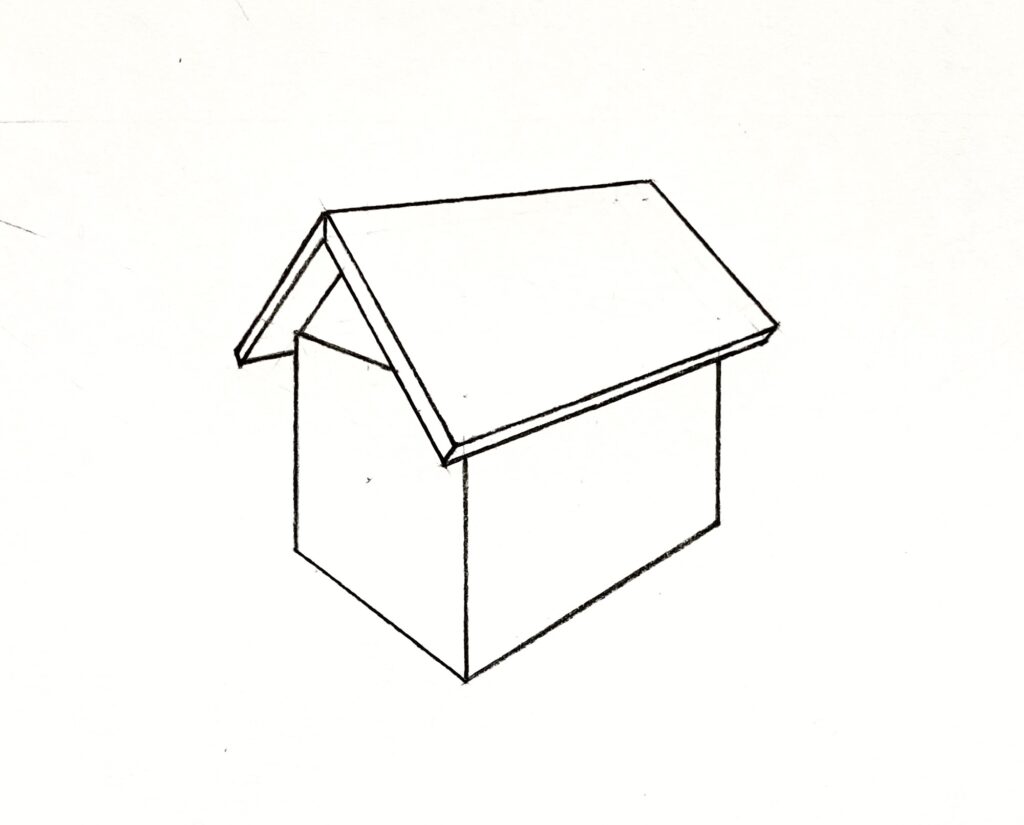

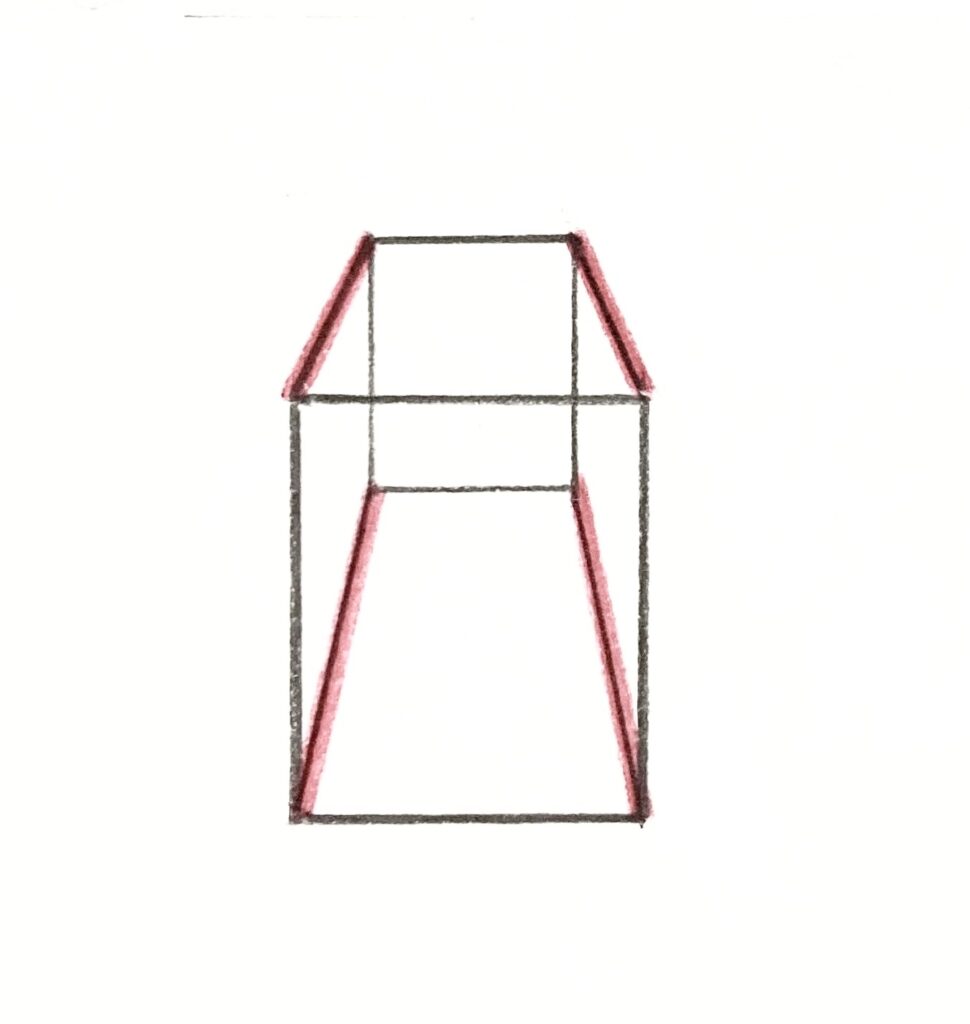

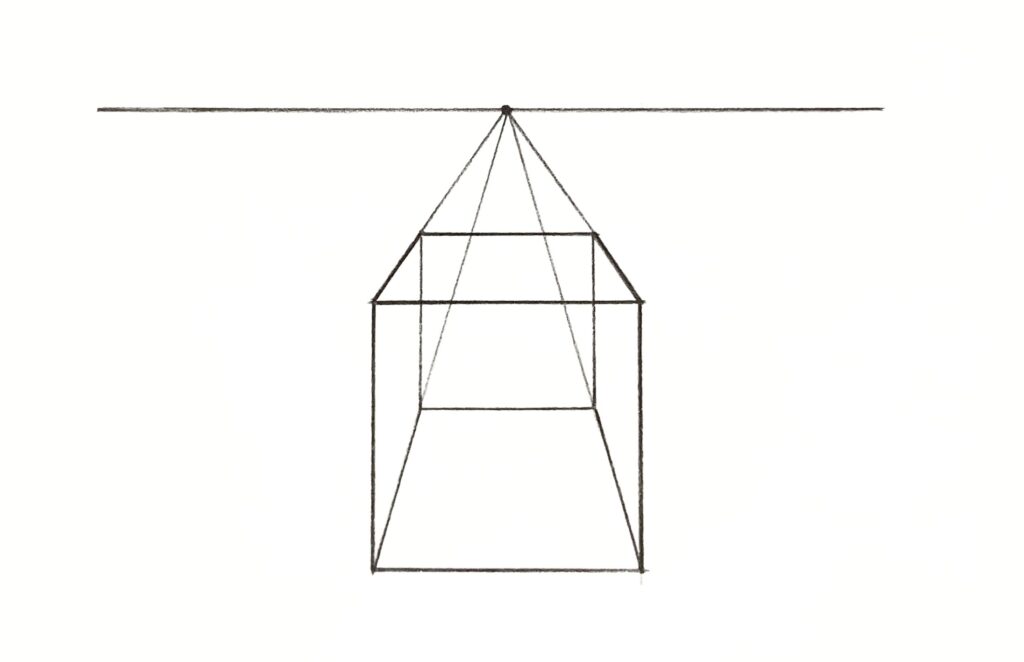

① 家

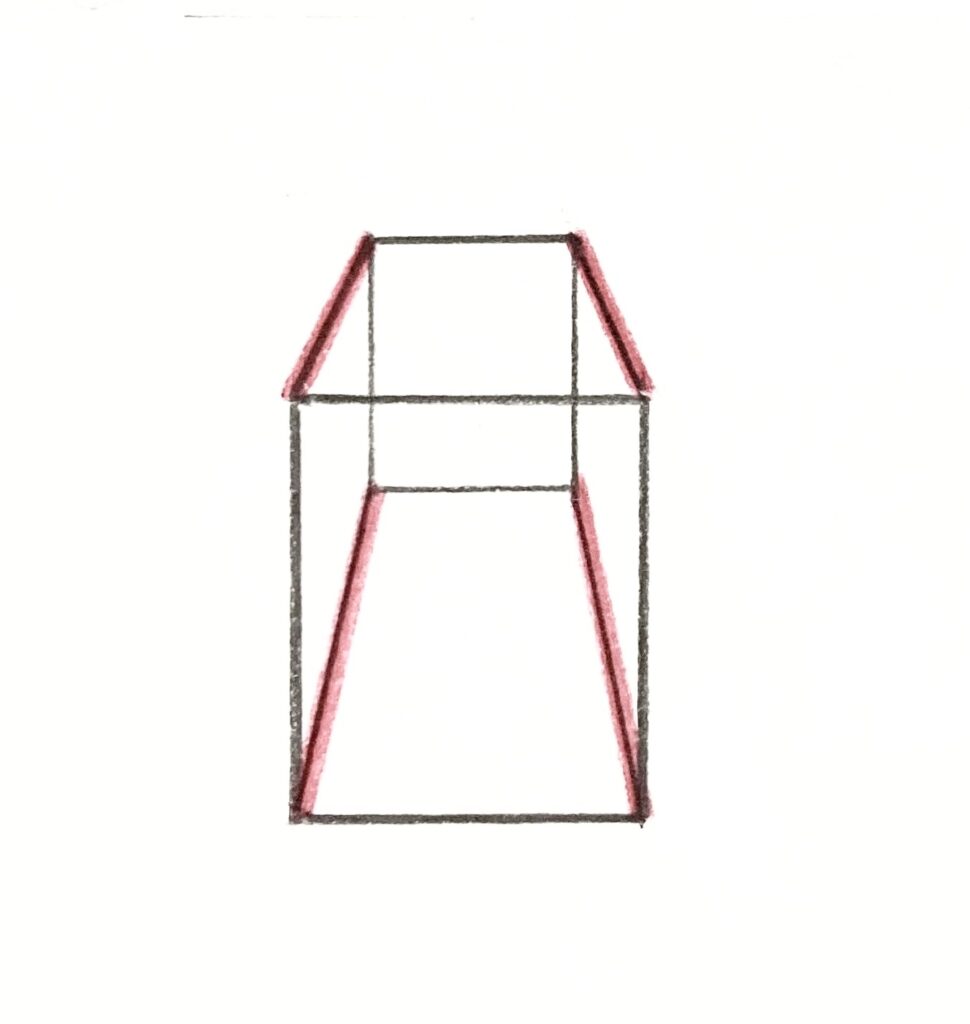

では、以下の家は一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法のどれなのか見分けてみましょう。

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法を見分けるためには、

この家に対して自分や撮影しているカメラの位置関係(角度)がどうなっているかを考えるのが重要でした。

そのためには、パースがついている部分、つまり、斜めになっている部分を探すのがポイントでした。

具体的には以下のような感じでしたね。

① 一点透視図法の見分け方

一点透視図法は、物を正面から見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置している状態)

上から見ると、以下のような状態

なので、奥行きにしかパースがつかない

よって、斜めになるのは奥行き部分だけ

パースがつかない箱の横の辺は、アイレベルに対して平行、

高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直

② 二点透視図法の見分け方

二点透視図法は、一点透視の状態の物を回転させて見た状態

つまり、物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態

上から見ると、以下のような状態

なので、左右2つの方向にパースがつく

つまり、斜めになるのは左右の横辺部分

唯一、パースがつかない高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直

③ 三点透視図法の見分け方

三点透視図法は、二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態

なので、二点透視の状態に、さらに縦方向(上下方向)にもパースがつく

つまり、斜めになるのは左右の横辺と、さらに高さ(縦)の辺の3つの部分

では、この家はどうでしょうか?

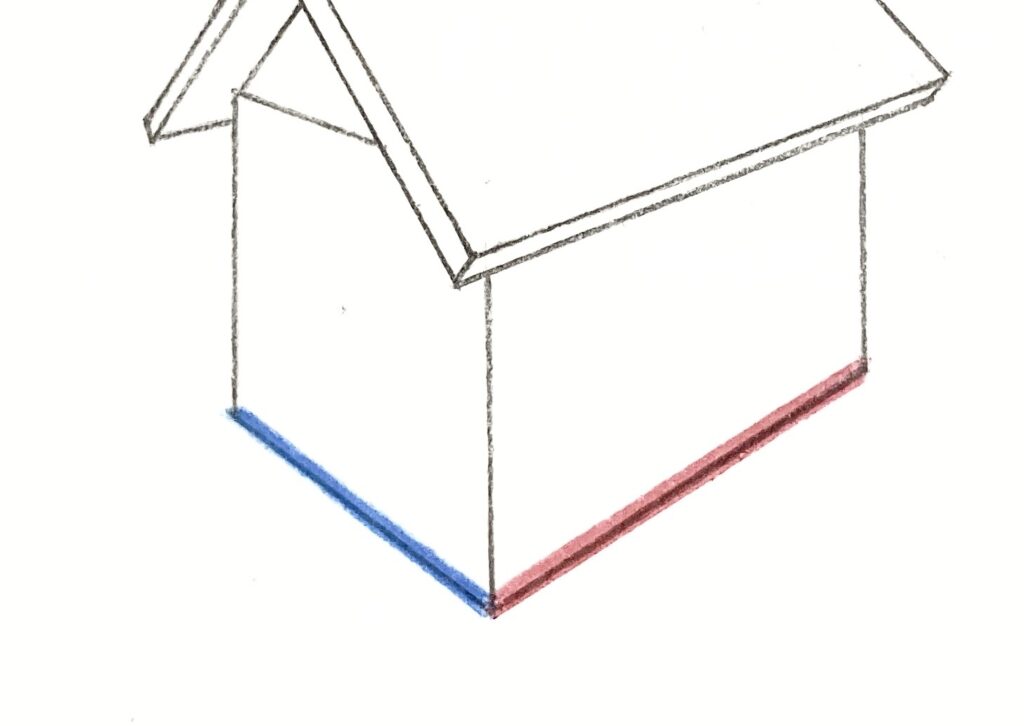

屋根は分かりにくいので、無視して単純な箱の部分で考えてみましょう。

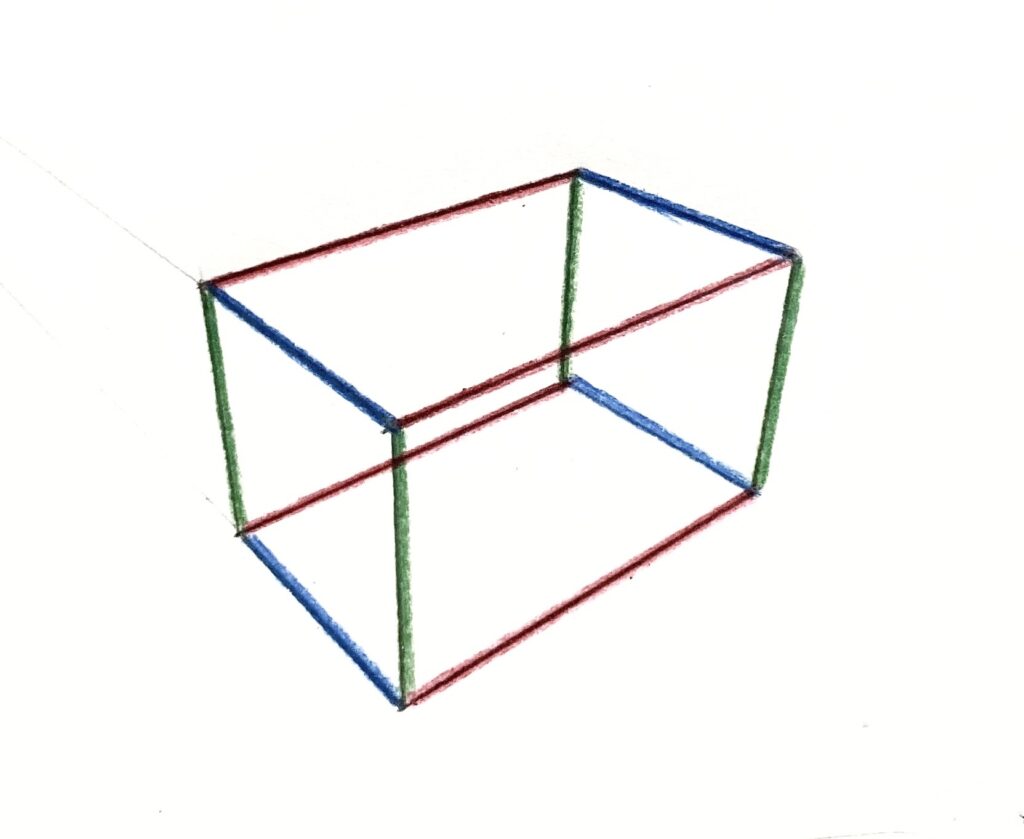

以下のように、左右の横辺が斜めになっていますよね。

この状態を上から見ると、以下のような感じです。

家に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置しているわけです。

ということは、もうこの時点で一点透視図法ではありませんね。

となると、二点透視図法か三点透視図法のいずれかになります。

二点透視図法と三点透視図法の違いは、高さ(縦)の辺にパースがついているかどうかでしたね。

二点透視図法であれば、高さ(縦)の辺は垂直なはずです。

一方、三点透視図法であれば、高さ(縦)の辺は斜めになっているはずです。

では、この家はどうなっているでしょうか?

屋根部分は無視して箱の部分だけを見てみましょう。

箱の高さ(縦)の辺は、斜めになっておらず、垂直っぽいですよね。

つまり、縦方向にパースはついていないということになります。

ということは、この家は二点透視ということになります。

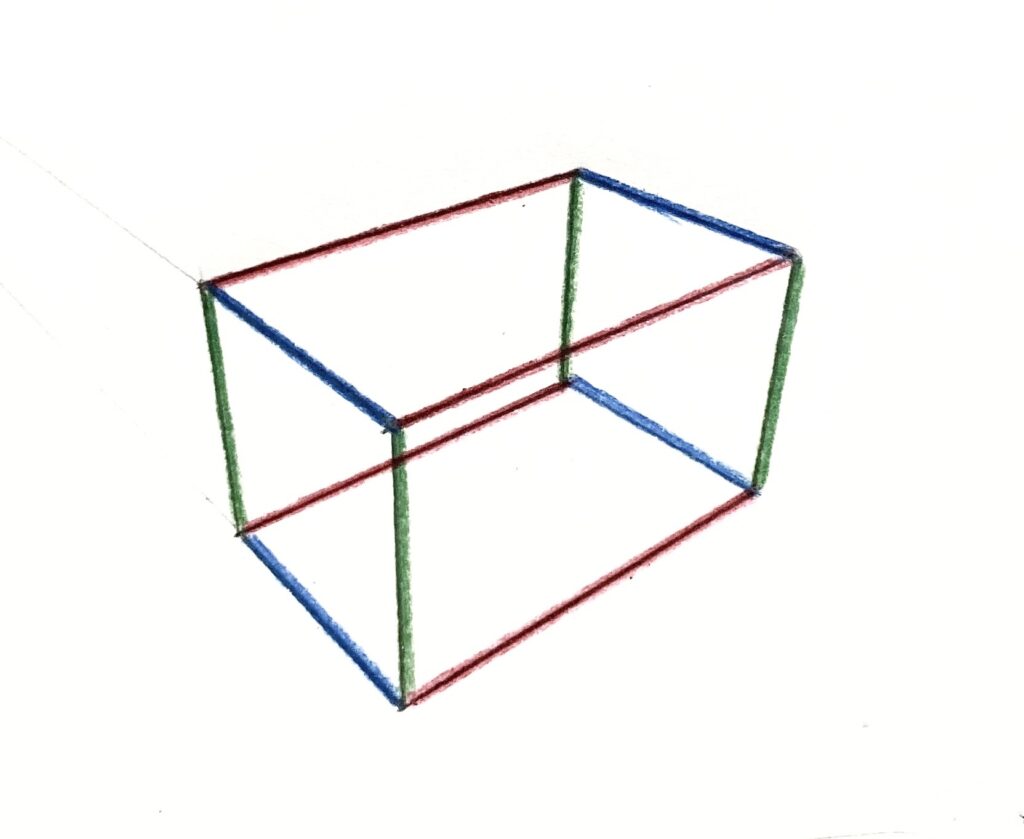

少しパースのつきかたが違いますが、この家を実際の箱で再現してみると、以下のような感じになります。

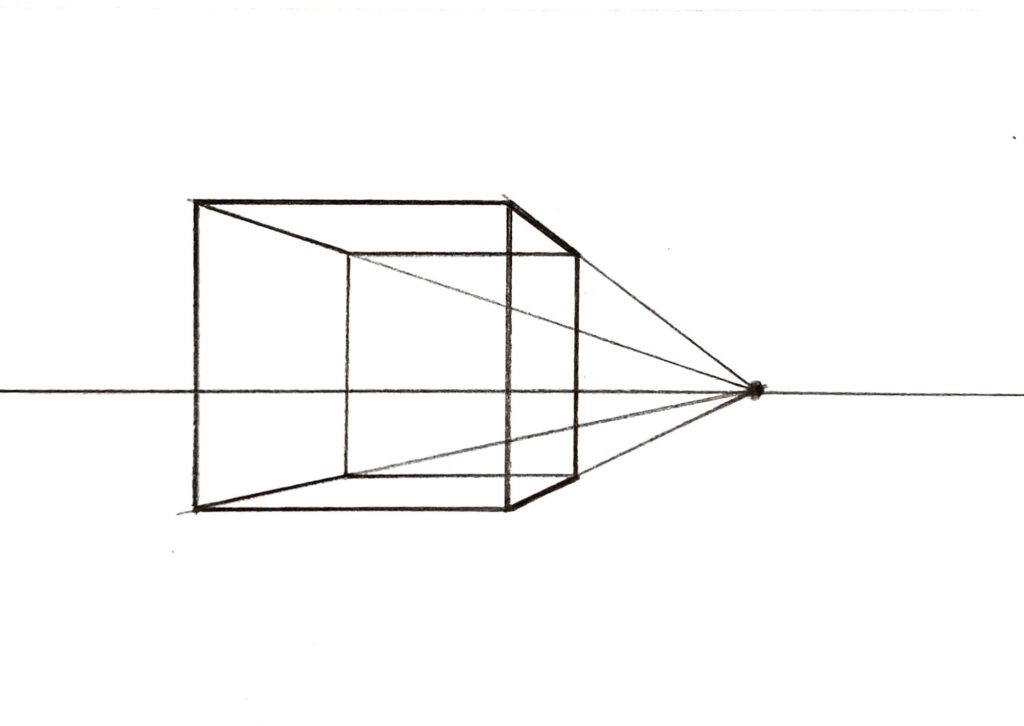

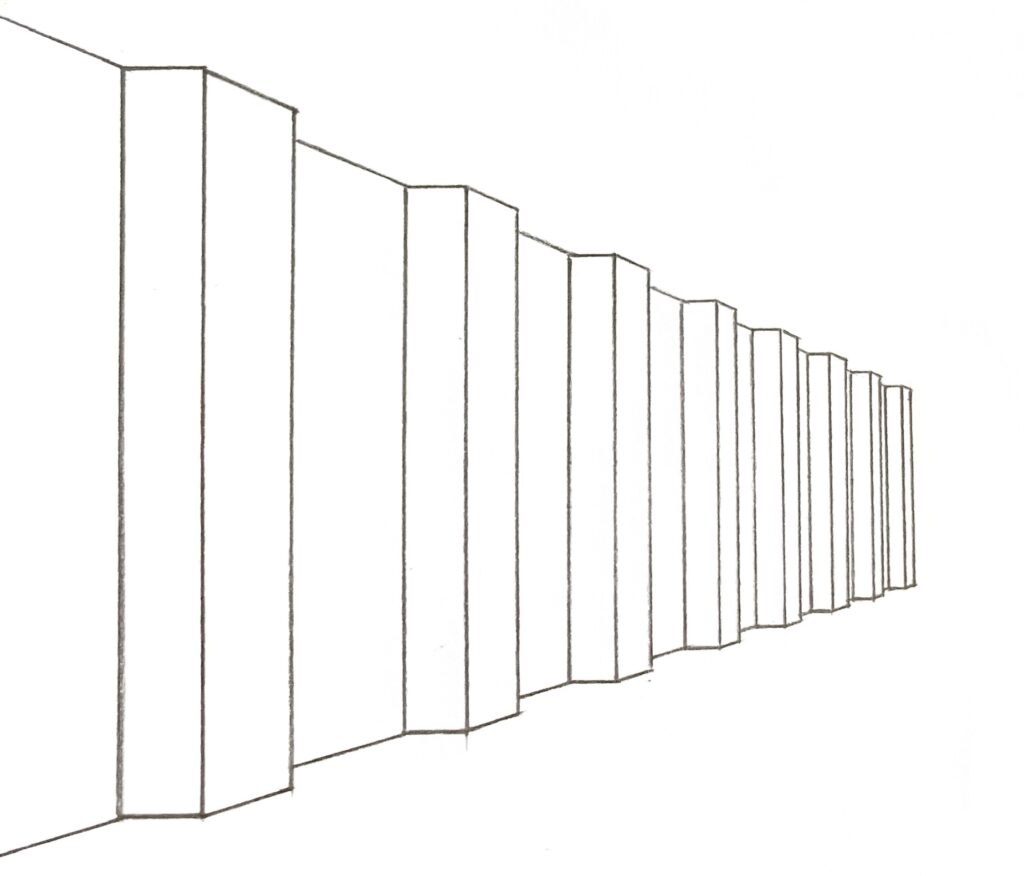

② 建物

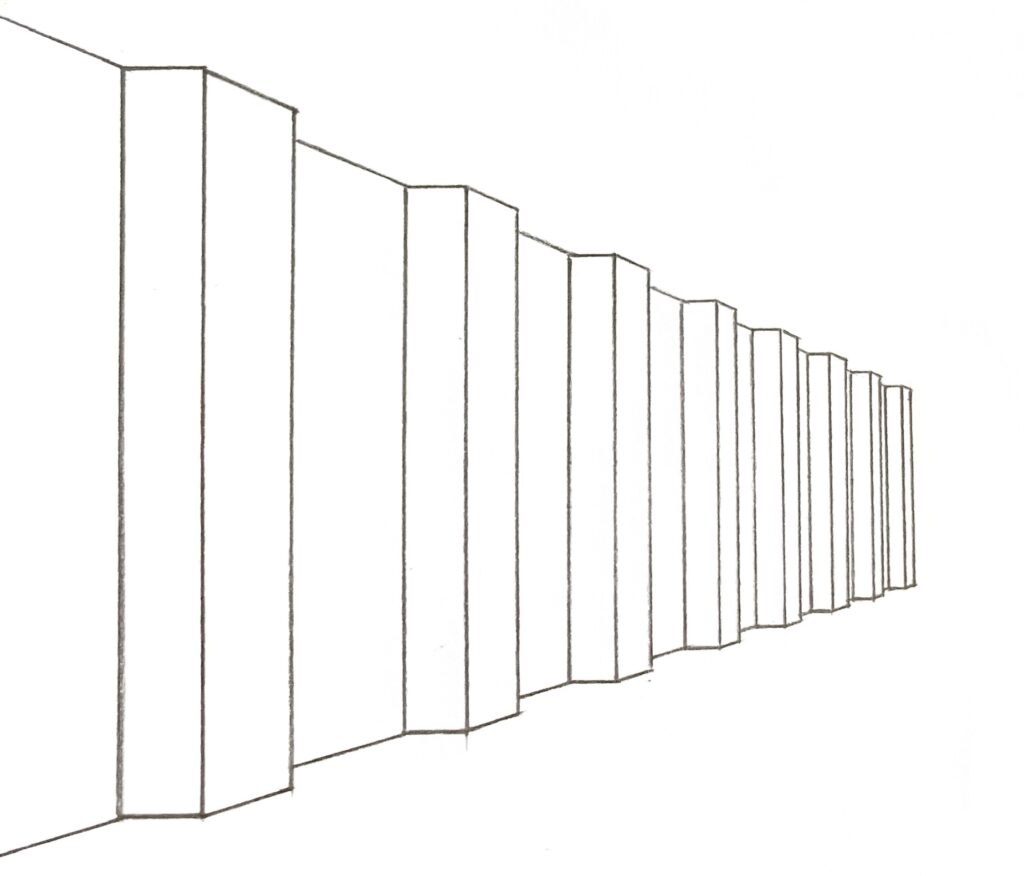

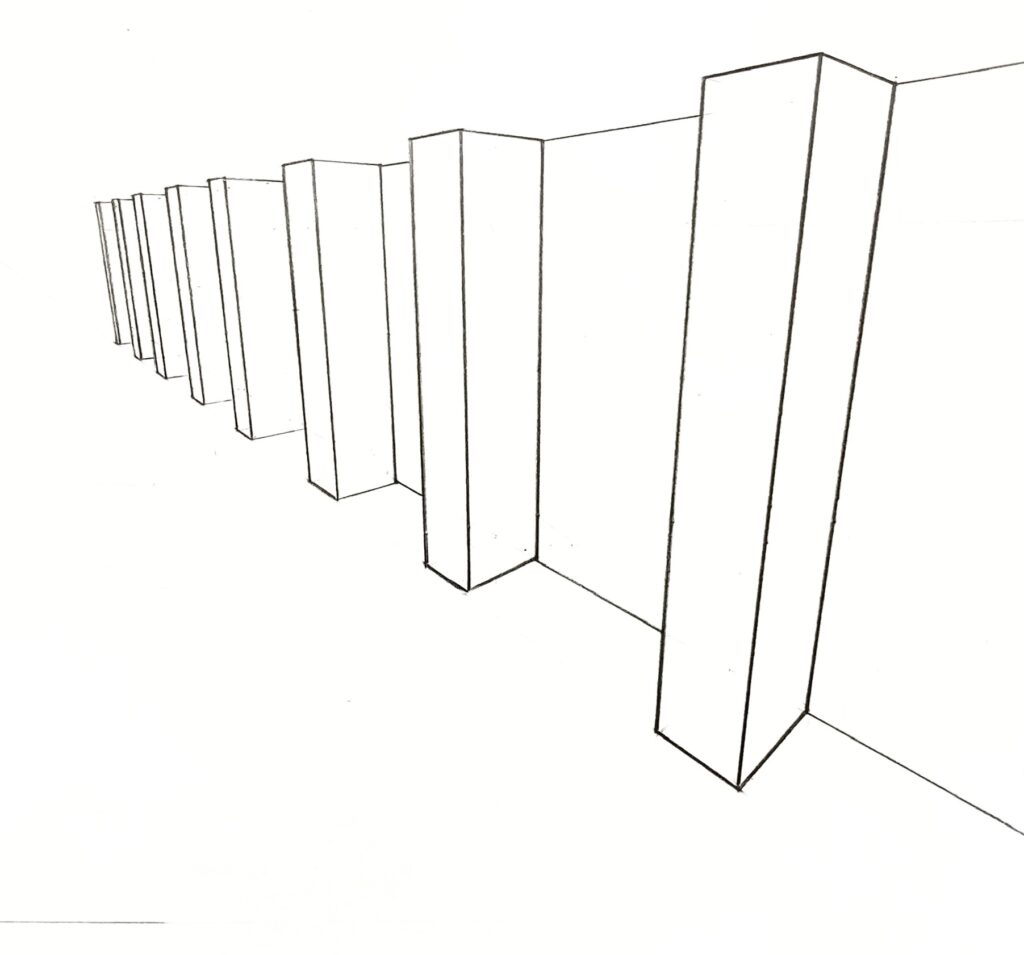

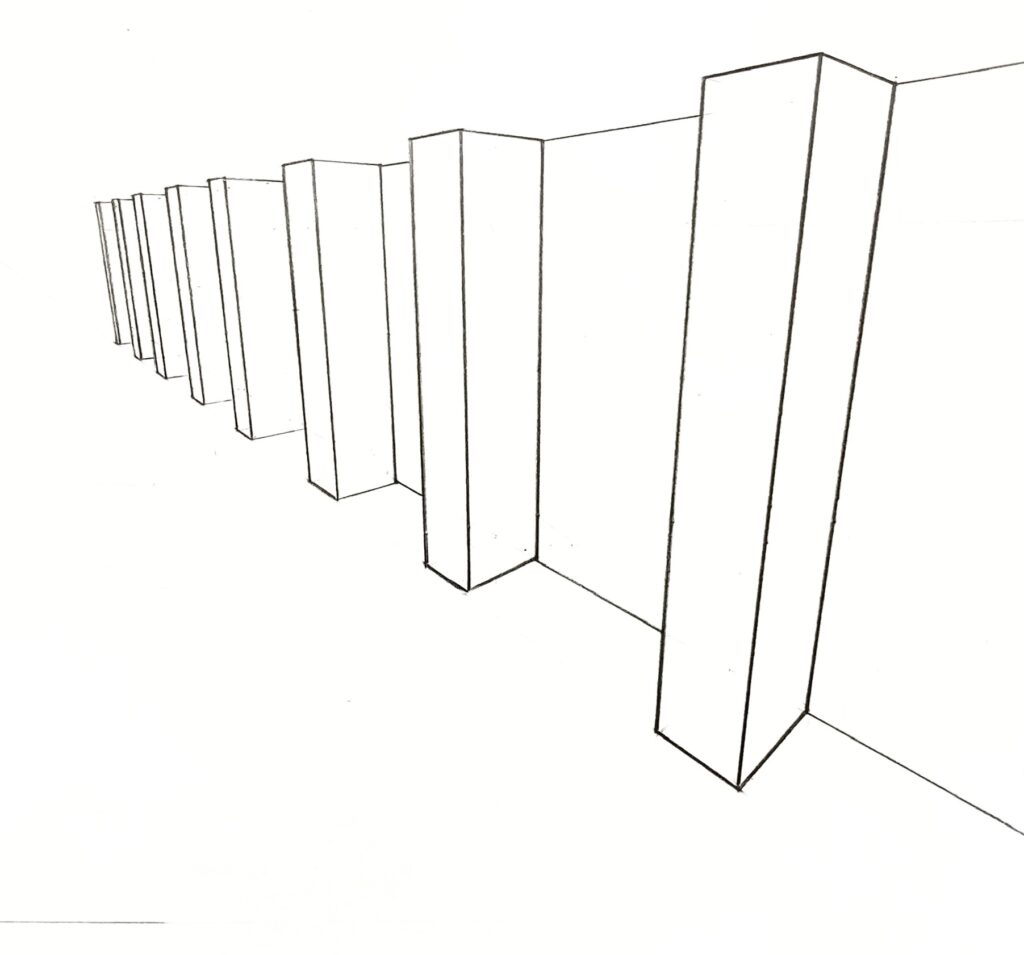

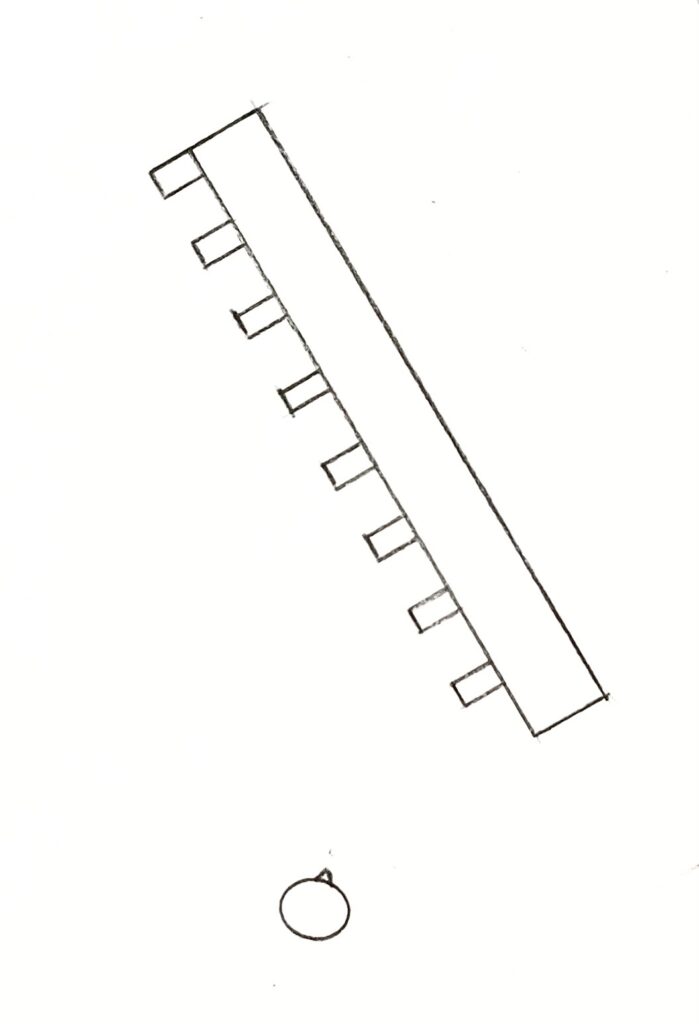

では続いて、以下の柱が連なった建物は、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法のどれなのか見分けてみましょう。

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法を見分けるためには、

この建物に対して自分や撮影しているカメラの位置関係(角度)がどうなっているのかを考えるのが重要でしたね。

そのためには、パースがついている部分、つまり斜めになっている部分を探すのがポイントでした。

具体的には以下のような感じでした。

① 一点透視図法の見分け方

一点透視図法は、物を正面から見た状態(物に対して自分やカメラが平行に位置している状態)

上から見ると、以下のような状態

なので、奥行きにしかパースがつかない

よって、斜めになるのは奥行き部分だけ

パースがつかない箱の横の辺は、アイレベルに対して平行、

高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直

② 二点透視図法の見分け方

二点透視図法は、一点透視の状態の物を回転させて見た状態

つまり、物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態

上から見ると、以下のような状態

なので、左右2つの方向にパースがつく

つまり、斜めになるのは左右の横辺部分

唯一、パースがつかない高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直

③ 三点透視図法の見分け方

三点透視図法は、二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態

なので、二点透視の状態に、さらに縦方向(上下方向)にもパースがつく

つまり、斜めになるのは左右の横辺と、さらに高さ(縦)の辺の3つの部分

では、この建物はどうでしょうか? これは、少し複雑ですよね。

こういった複雑な構造の場合は、ある一部分に着目すると分かりやすいです。

一番分かりやすいのは柱ですね。壁は、正直よく分かりません。

例えば、手前から2本目の柱に注目してみましょう。

この柱は、よく考えると以下のように、1本の細長い箱ですよね。

では、この柱はどうでしょうか?

以下のように、奥行き部分が斜めになっていますよね。

つまり、奥行き方向にパースがついているということですね。

では残りの辺はどうでしょうか?

まず、柱の横の辺は、以下のように、斜めにはなっておらず平行っぽいですよね。

では、箱の高さ(縦)の辺はどうでしょうか?

高さ(縦)の辺は、以下のように、垂直っぽいですよね。

ということは、この柱は、奥行きにしかパースがついていないわけですね。

つまり、この柱は一点透視ということになります。

この状態を上から見ると、以下のような感じです。

柱に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置しているわけですね。

実際の箱で再現してみると、以下のような感じです。

他の柱も全て同じなので、一点透視図法ということになります。

また、柱は、壁に垂直についていると考えられるため、壁も一点透視ということになります。

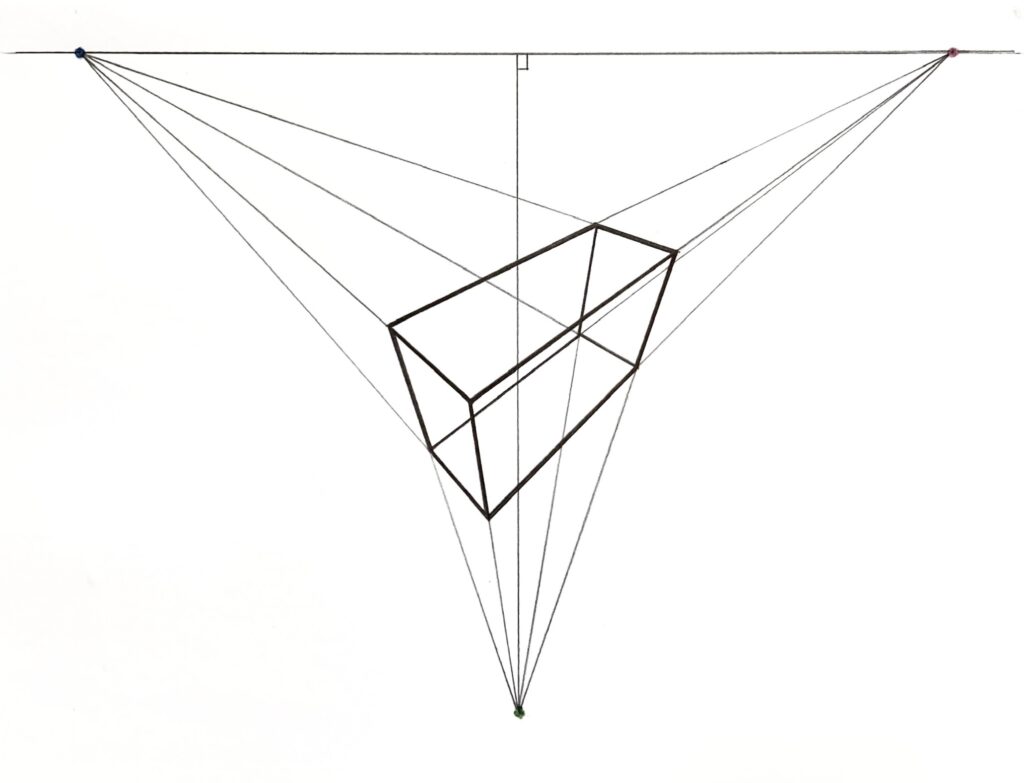

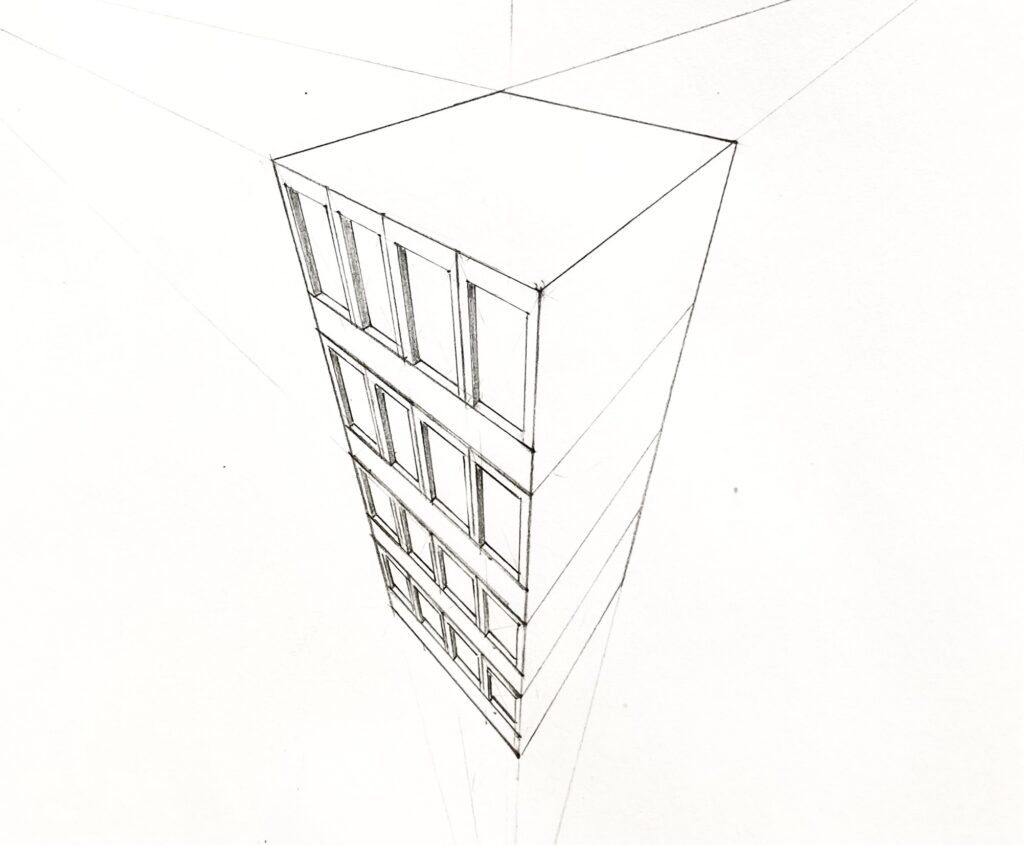

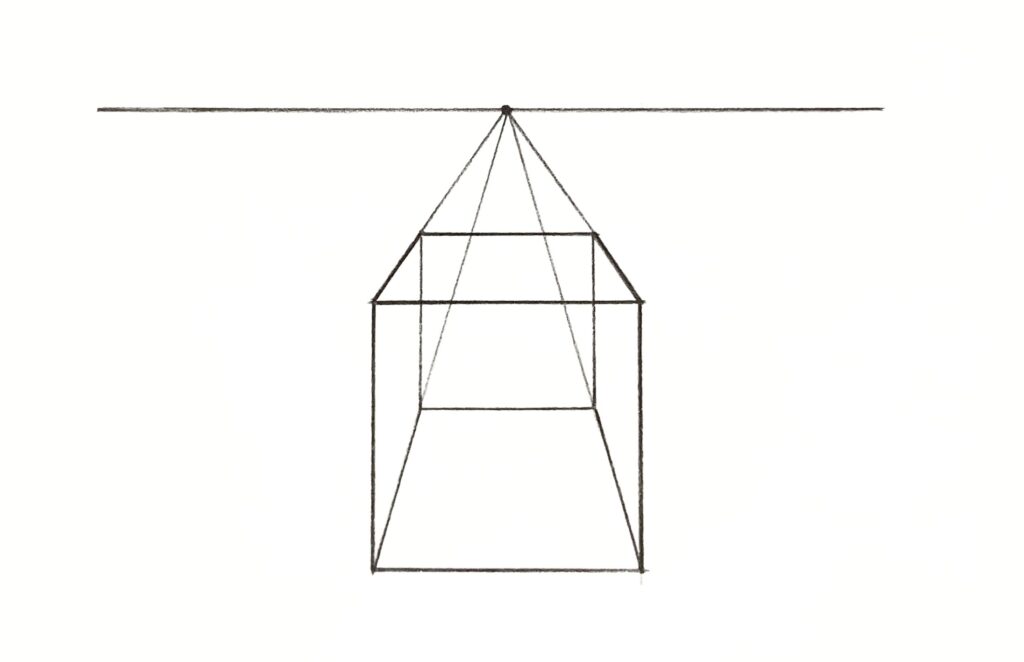

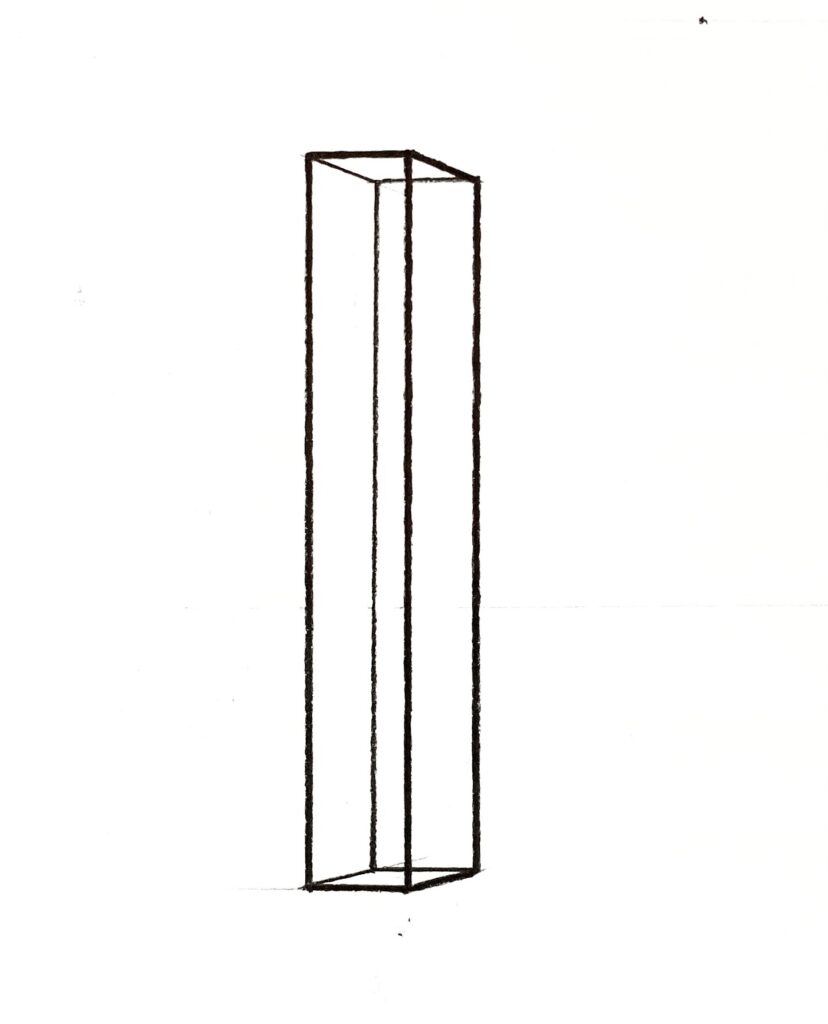

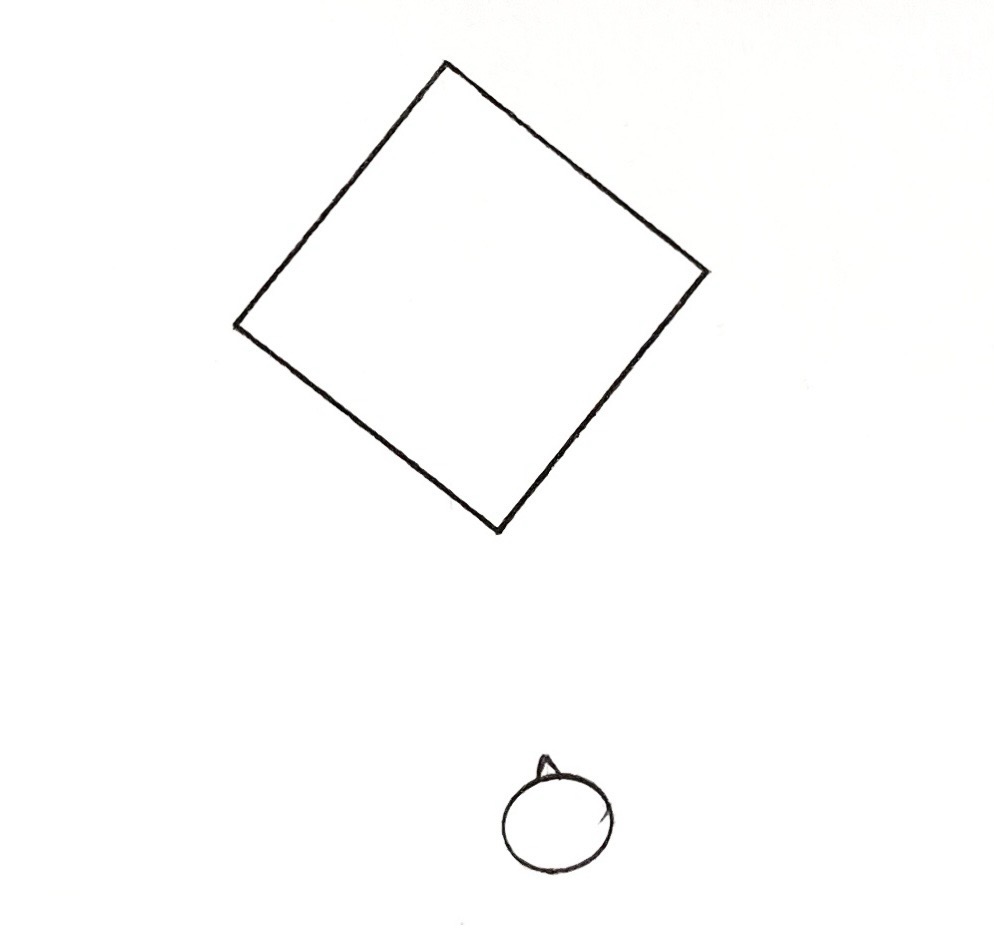

③ 建物

では、最後に、先程と同じような柱が連なった以下の建物は、

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法のどれなのか見分けてみましょう。

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法なのかを見分けるためには、

この建物に対して自分や撮影しているカメラの位置関係(角度)がどうなっているのかを考えることが重要でした。

そのためには、パースがついている部分、つまり斜めになっている部分を探すのがポイントでした。

具体的には以下のような感じでした。

① 一点透視図法の見分け方

一点透視図法は、物を正面から見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置している状態)

上から見ると、以下のような状態

なので、奥行きにしかパースがつかない

よって、斜めになるのは奥行き部分だけ

パースがつかない箱の横の辺は、アイレベルに対して平行、

高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直

② 二点透視図法の見分け方

二点透視図法は、一点透視の状態の物を回転させて見た状態

つまり、物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態

上から見ると、以下のような状態

なので、左右2つの方向にパースがつく

つまり、斜めになるのは左右の横辺部分

唯一、パースがつかない高さ(縦)の辺は、アイレベルに対して垂直

③ 三点透視図法の見分け方

三点透視図法は、二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態

なので、二点透視の状態に、さらに縦方向(上下方向)にもパースがつく。

つまり、斜めになるのは左右の横辺と、さらに高さ(縦)の辺の3つの部分

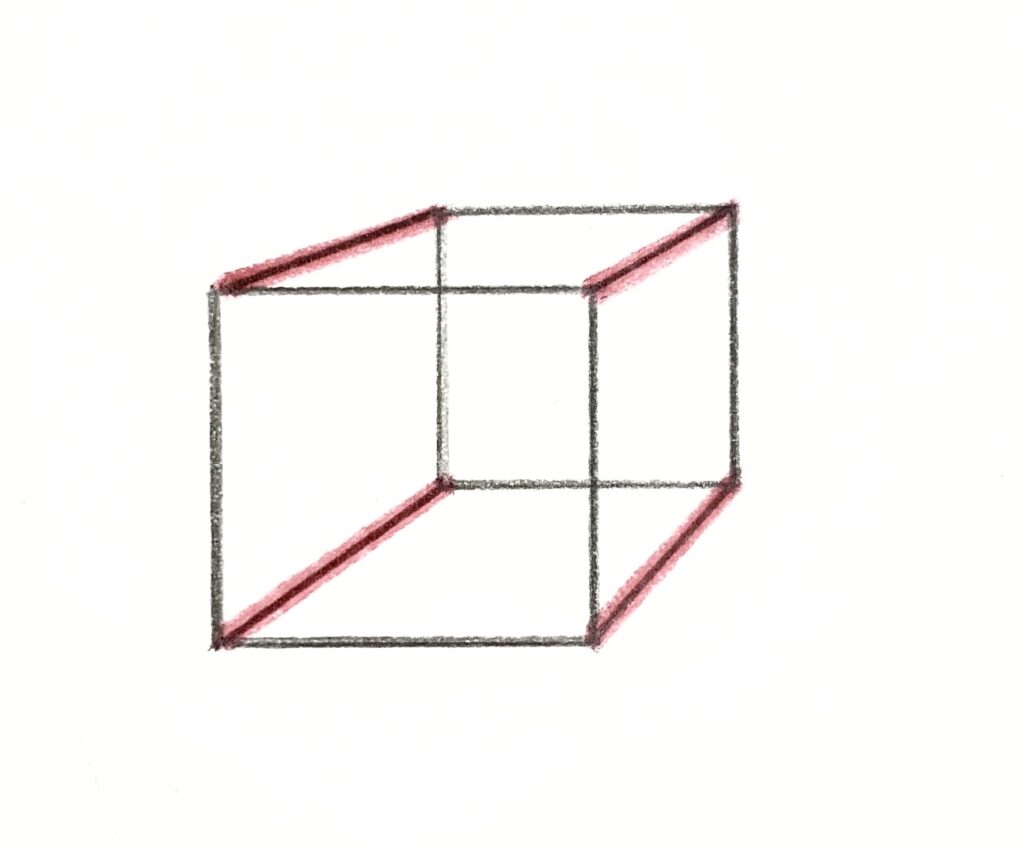

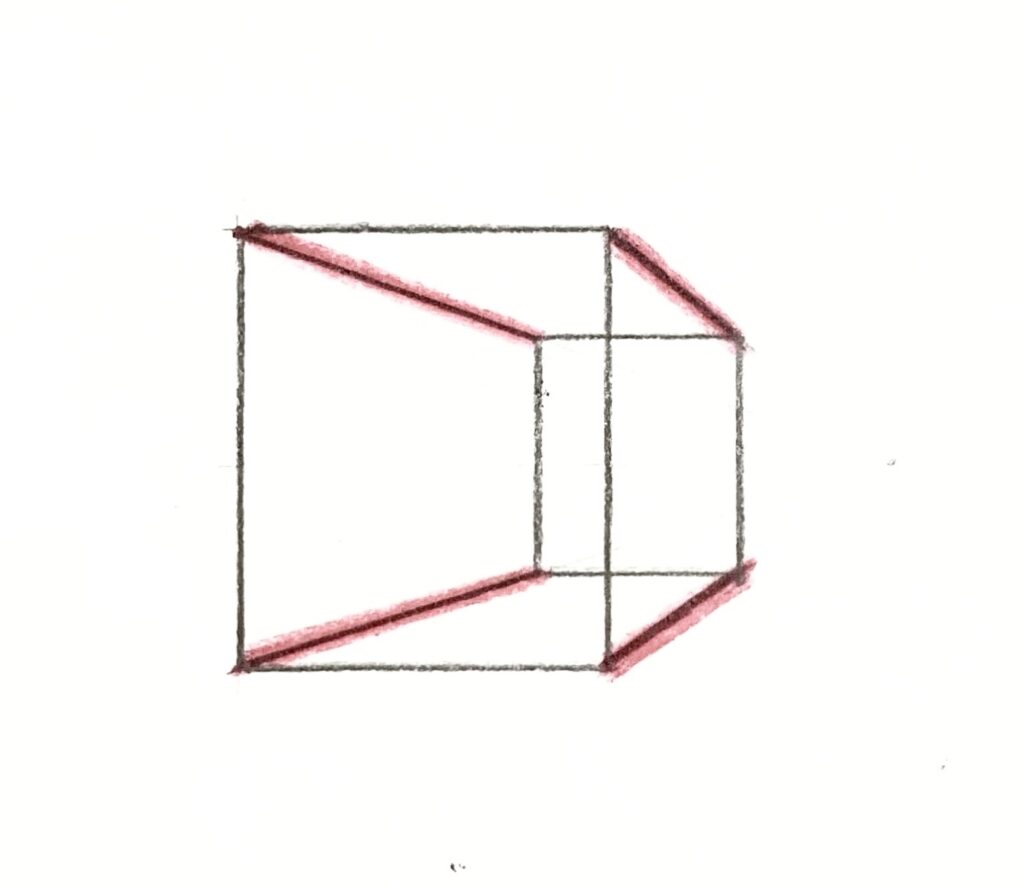

では、この建物はどうでしょうか?

この建物も先程と同様に少し複雑ですね。この場合も、ある一部分に着目すると良いです。

一番分かりやすいのは柱ですね。壁は今回も少し分かりにくいですね。

では、手前から2本目の柱に注目してみましょう。

この柱もよく考えれば、以下のように1本の細長い箱ですよね。

どうでしょうか? 以下のように、箱の左右の横辺が斜めになっていますね。

上は少し分かりにくいですが、下は左右の横辺が斜めになっているのがよくわかりますね。

この状態を上から見ると、以下のような感じです。

柱に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置しているんだね!

ということは、もうこの時点で一点透視ではありませんね。

となると、二点透視か三点透視のいずれかになります。

二点透視と三点透視の違いは、縦方向(上下方向)にパースがついているかどうかでしたね。

二点透視であれば、高さ(縦)の辺は垂直なはずです。

一方、三点透視であれば、高さ(縦)の辺は斜めになっているはずです。

では、この柱はどうなっているでしょうか?

微妙ですが、以下のように、縦(高さ)の辺は下向きに斜めになっていますね。

つまり、縦方向(この場合は下向き)にパースがついているということになります。

ということは、この柱は三点透視ということになります。

大きさやアイレベルは違いますが、この柱を実際の箱で再現してみると、以下のような感じです。

他の柱も同じなので、三点透視ということになります。

また、柱は壁に垂直についていると考えられるため、壁も三点透視ということになります。

どうでしょうか?

こんな感じでやっていくと、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法を見分けられるかなと思います。

一点、二点、三点透視図法の勉強にオススメの本1冊

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法やその違いを学ぶなら、

パース 透視図法の勉強におすすめの本4冊 イラストを上手く描こう!

でも紹介していますが、

『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』がわかりやすくてオススメです。

この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み実践すると、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につきます。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説している、パース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

著者であり、漫画家・専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが、実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちからの質問をもとに作られたものです。

なぜ、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につくのかというと、

それは、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストを使ってわかりやすく解説しているからです。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説しているパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

先程も紹介しましたが、著者の漫画家であり、専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちの質問をもとに作られたものです。

なので、パースを初めて学ぶ方の目線に立って、そういった初心者の方がしっかりと理解できるように、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説しています。

例えば、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の解説部分では、

パースを学ぶ方が一番難しいと感じるアイレベルや消失点との関係性を、図を使って丁寧にわかりやすく解説しています。

また、パースの分割や増殖といったテクニック・ノウハウの解説部分でも、わかりやすく見やすい図解で丁寧に解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方がやりがちなミスや間違い、

そして、こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、ワンポイントアドバイスとして解説しています。

一般的にパース(透視図法)の解説書となると、難しい図や説明で解説されていることが多いです。

そのため、パースを初めて学ぶ方は、

「うわぁ…、パースってめちゃくちゃ難しくて全然わからない…」

という感じで挫折してしまいます。

しかし、本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』は、

パースを初めて学ぶ方でもしっかりと理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストを使って解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方が、やりがちな間違いや、

こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、

ワンポイントアドバイスとして解説しており、よりわかりやすいように工夫しています。

なので、「パースって難しくて全然わからない…」という感じにならずに学ぶことができます。

つまり、パースを初めて学ぶ方が理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説し、

さらにワンポイントアドバイスでよりわかりやすさを工夫した、

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を実践すれば、

あなたも、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

を簡単に身につけることができるのです。

以下の記事で詳しく紹介しています。

また、以下の各記事では、水彩画や風景画、人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

風景画・水彩画の勉強におすすめの本を種類別・目的別に7冊紹介

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

まとめ:【簡単!】 一点、二点、三点透視図法の見分け方をわかりやすく解説!

今回は、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の見分け方について解説しました。

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法を見分けるのは結構難しいですが、

箱に見立てたり、あるいは実際に箱を使って状況を再現したりすると形が見えやすくなるかなと思います。

おわり

コメント