・透視図法(パース)には、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法があるみたいだけど、具体的にどう使い分けたらいいのかな?

こういうときは一点透視図法、こういうときは二点透視図法、みたいな使い分けが知りたいな

・一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法のそれぞれの効果とか特徴、メリット・デメリットとかも知りたいな

・一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の描き方も知りたいな

・ついでに、透視図法の勉強にわかりやすくてオススメの本とかあったら知りたいな

・あと、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の見分け方も知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎ 本記事の内容

1.【簡単】 一点、二点、三点透視図法はこう使い分けよう 【作品例アリ】

2.一点、二点、三点透視図法の効果・特徴、メリット・デメリット

3.一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の描き方

4.透視図法の勉強にわかりやすくてオススメの本1冊

5.一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の見分け方

この記事を書いている僕は、透視図法(パース)の勉強は3年ほどです。

普段、透視図法を使って絵を描いています。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

【簡単】 一点、二点、三点透視図法はこう使い分けよう 【作品例アリ】

透視図法を使い分けるためには、そもそも一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法とは何か?

そして、それぞれの違いを理解しておく必要があります。

なので、使い分けの前に、そもそも一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法とは何か、

そして、それぞれの違いについて説明しておきます。

そもそも一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法とは? 一点、二点、三点透視図法の違い

透視図法(パース)には、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の3つがあります。

そもそも透視図法(パース)って何なの?という方は、

透視図法とは何か、わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

この一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の違いは簡単にいうと、

・消失点が何個あるのか?(何個使って描くのか?)

・どういう状態で物を見ているのか?

による違いです。

では具体的に説明していきます。

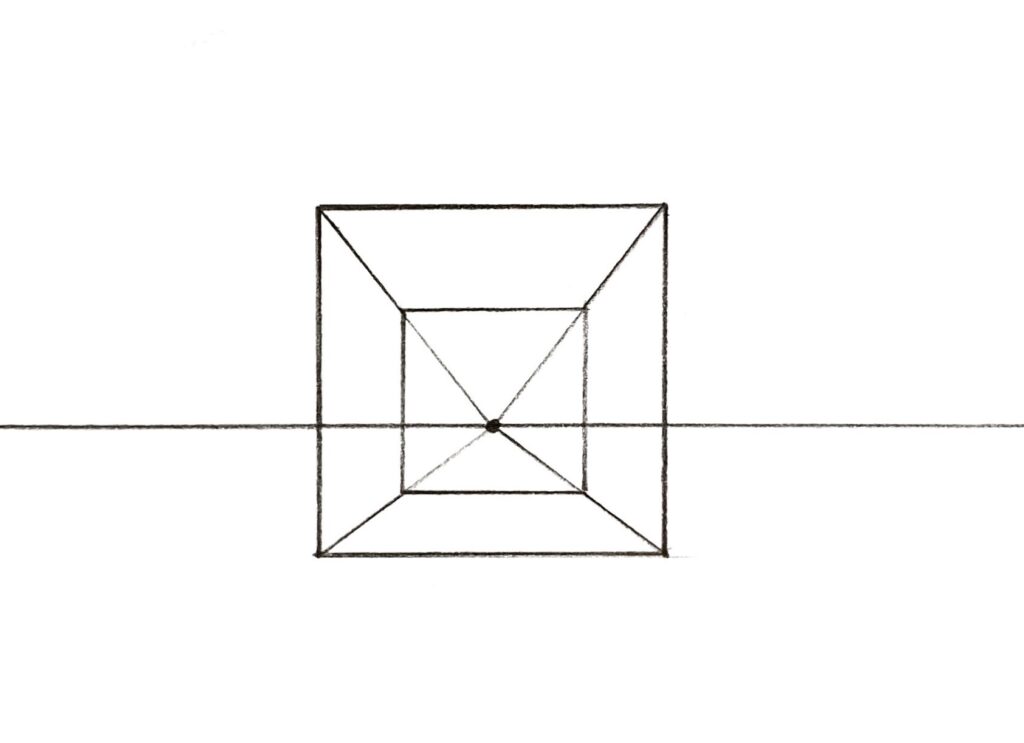

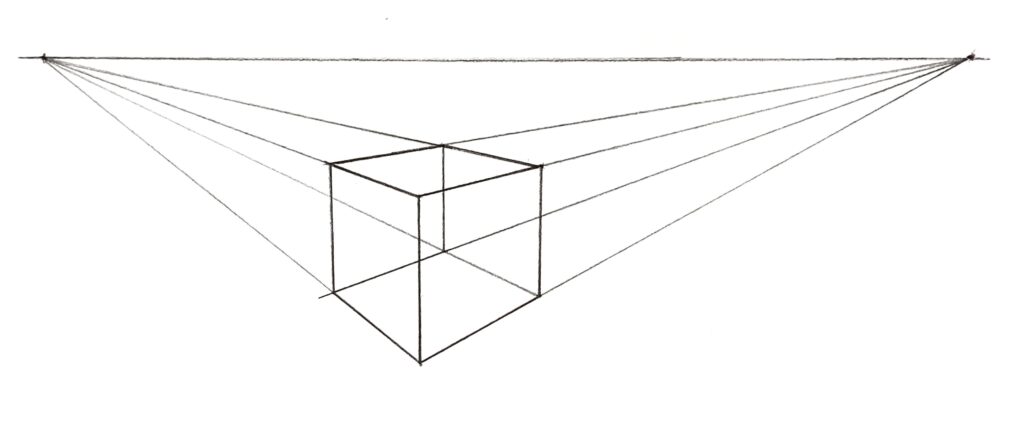

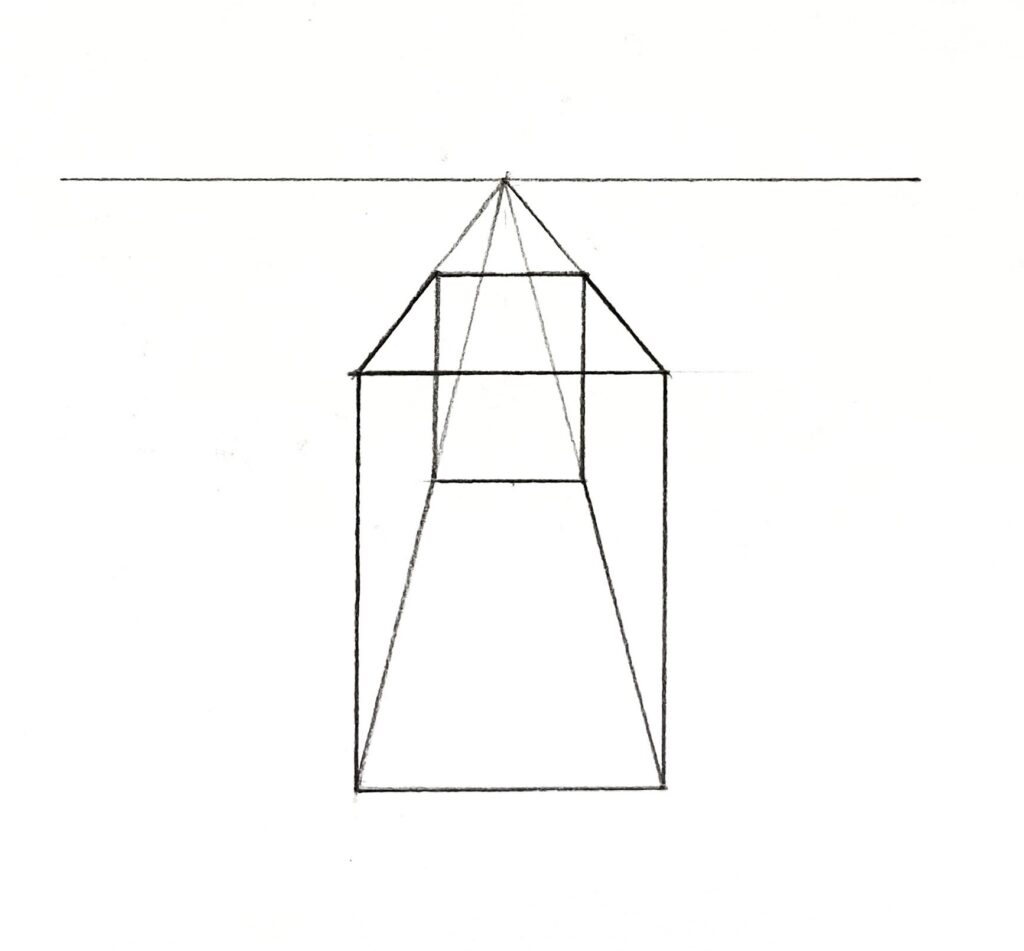

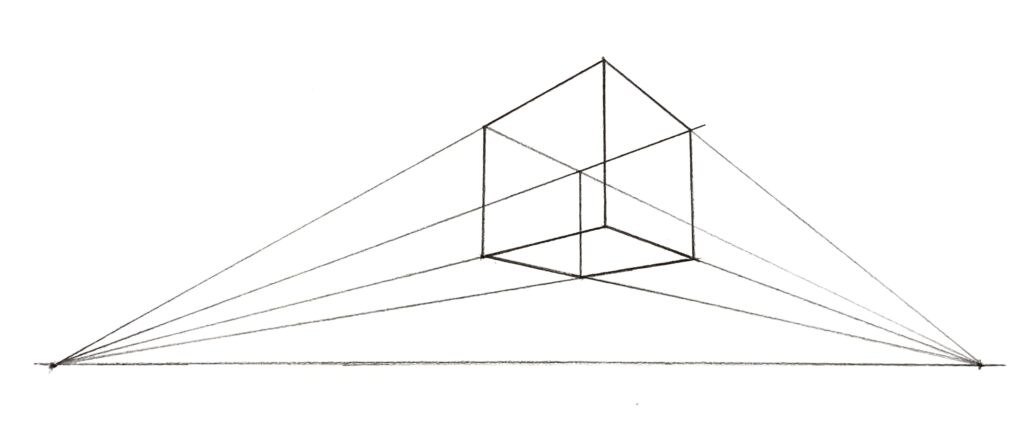

一点透視図法とは?

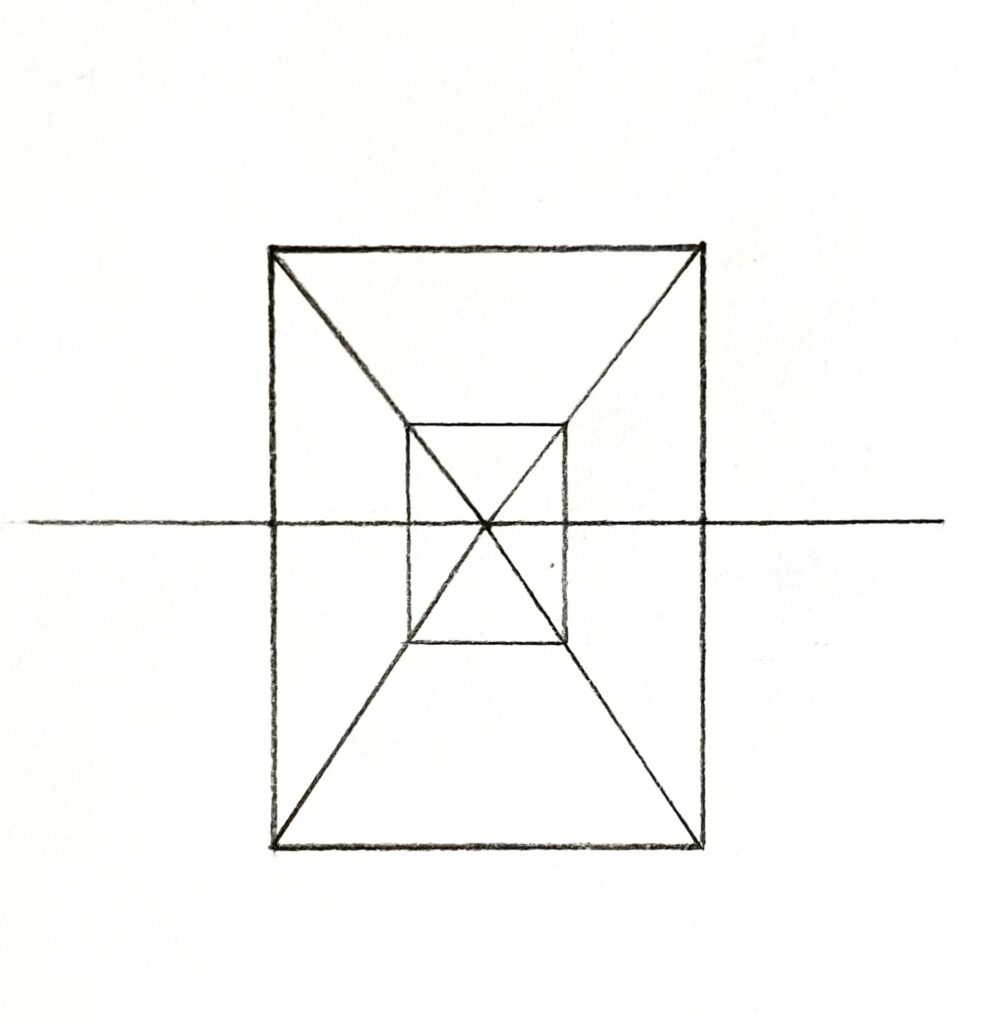

消失点(VP)が1個なので(1つの消失点を使って描くので)、一点透視図法と呼ばれます。

そもそも消失点って何?という方は、

【初心者向け】 パース 透視図法の消失点とは? わかりやすく解説!

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

・どんな状態なのか?

物を正面から見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置している状態)です。

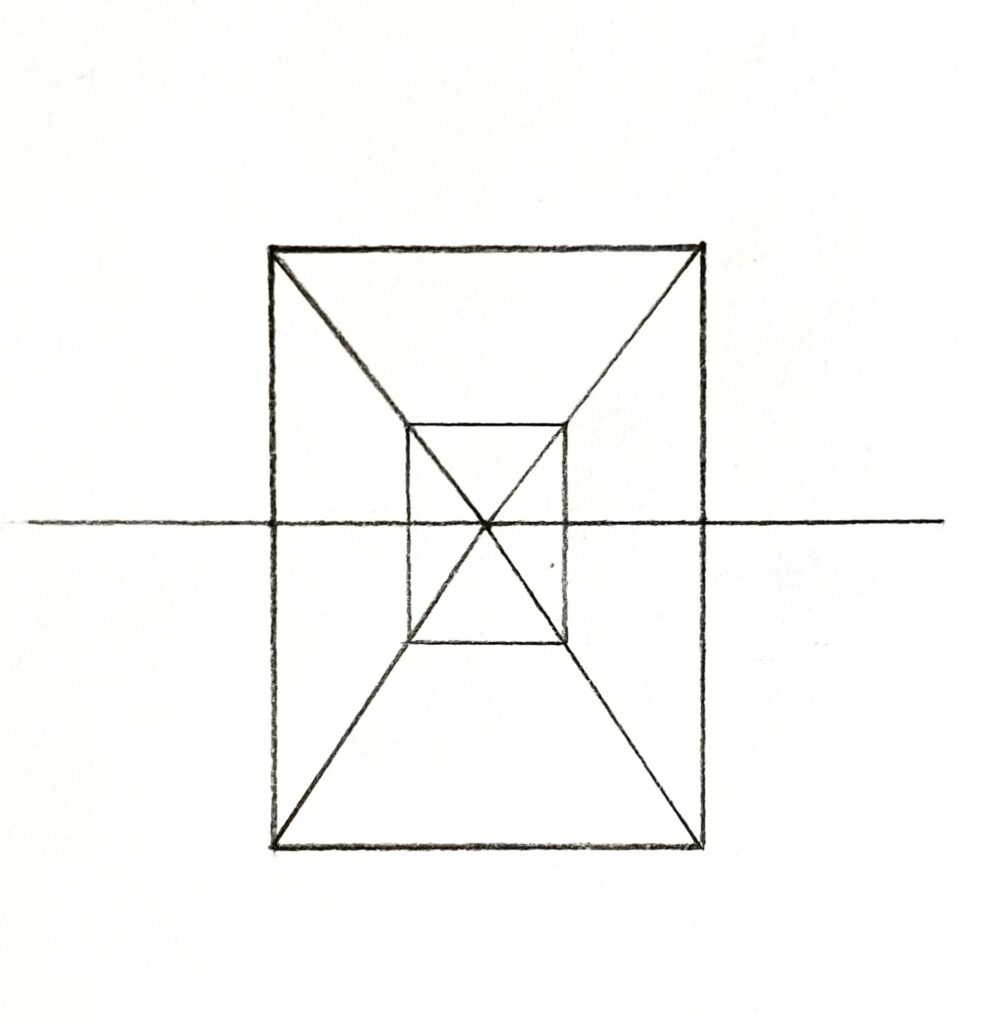

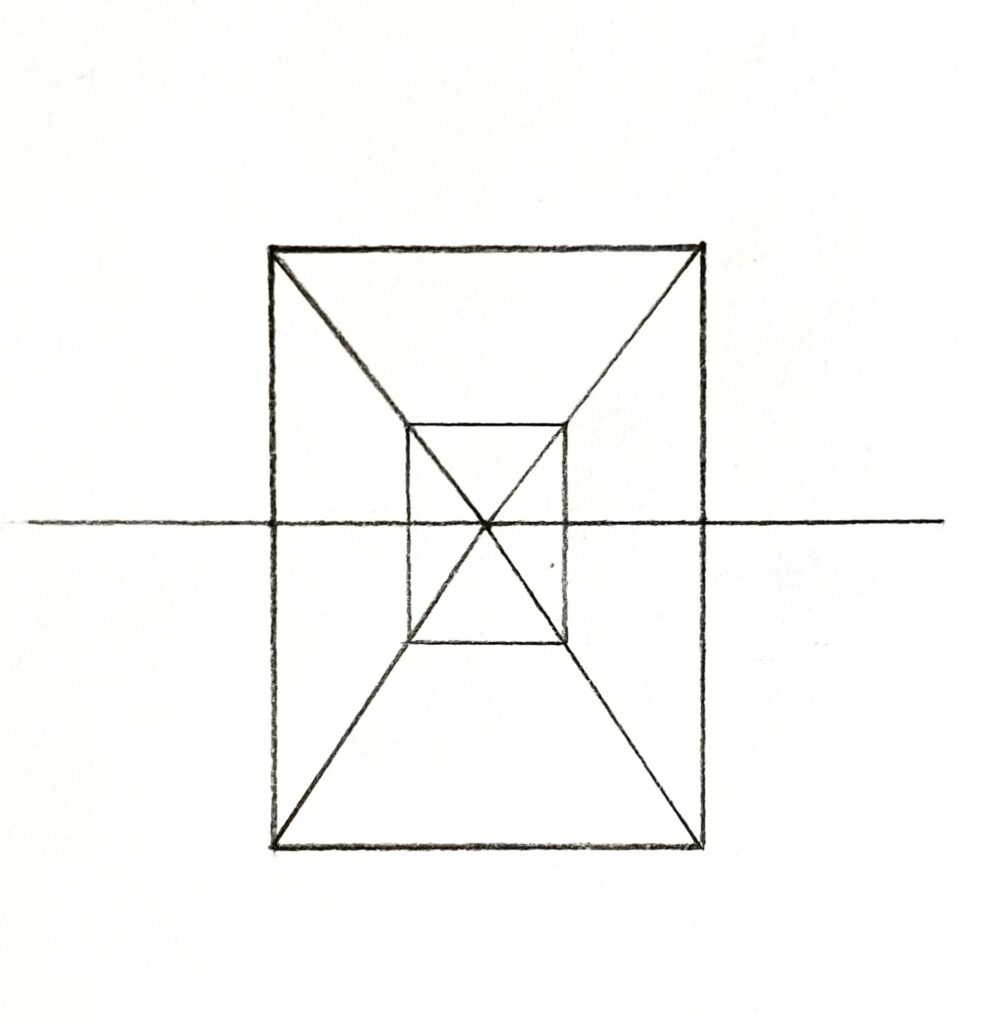

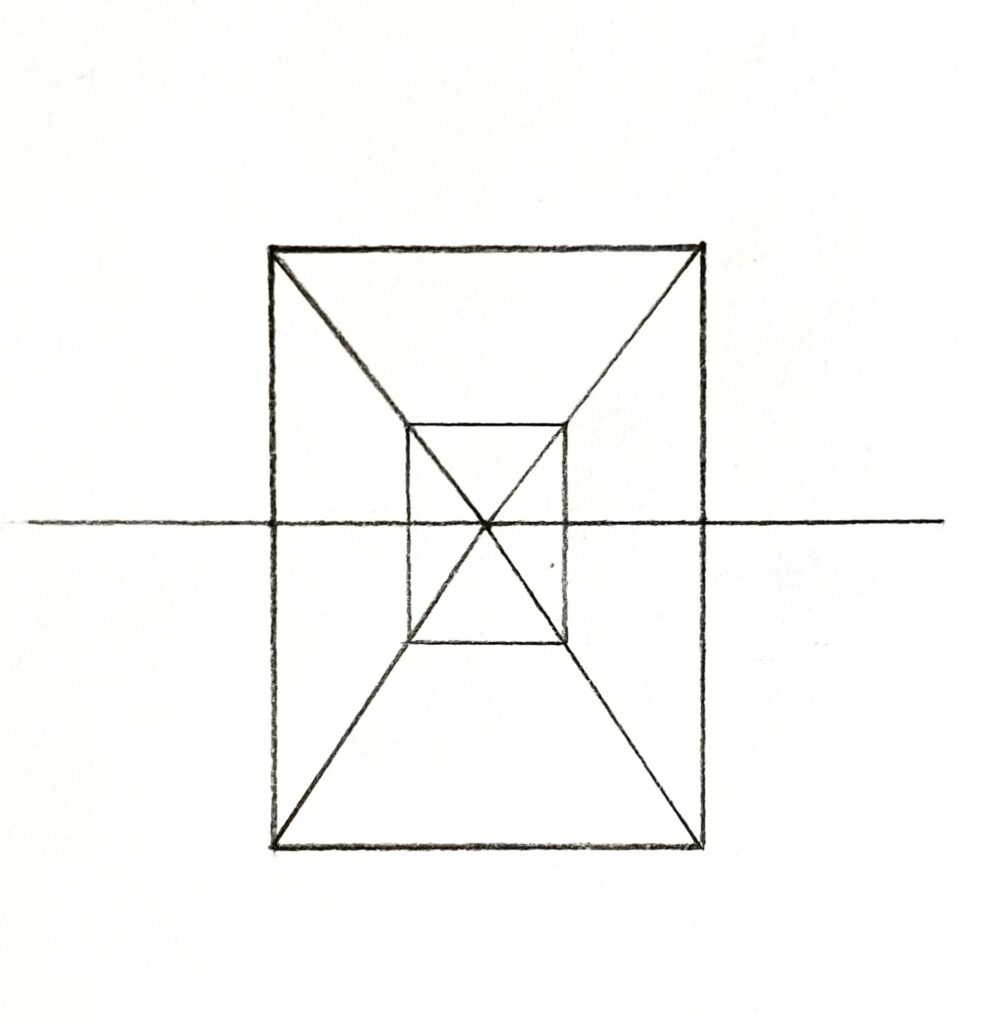

上から見ると以下のような状態です。

物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置していて、正面から見ている状態なんだね!

・なぜ、消失点が1個なのか?

物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置しているので、奥行き方向にしかパースがつかないからです。

消失点に収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

箱の横の辺はアイレベルに対して平行、高さの辺はアイレベルに対して垂直に描きます。

アイレベルがよくわからない方は、

アイレベルとは何かわかりやすく解説します【簡単 見つけ方のコツも】

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

一点透視図法については、

一点透視法とは何か わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

でより詳しく解説しています。

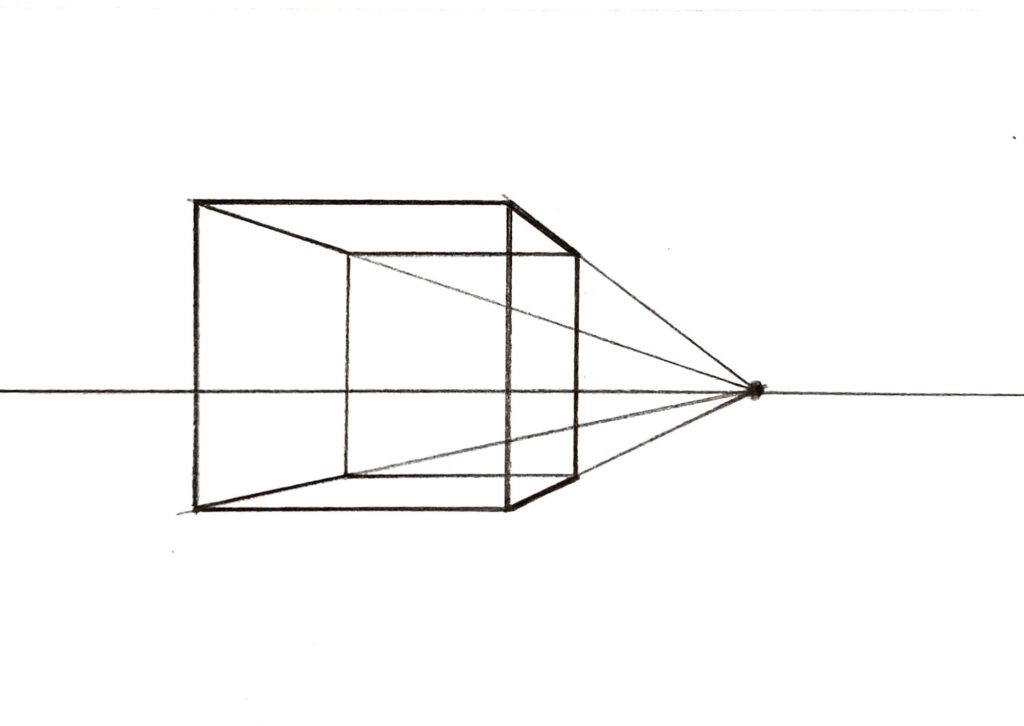

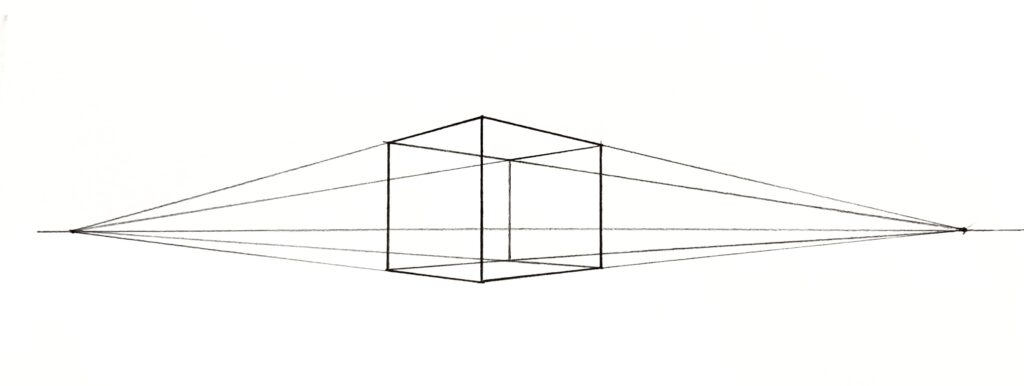

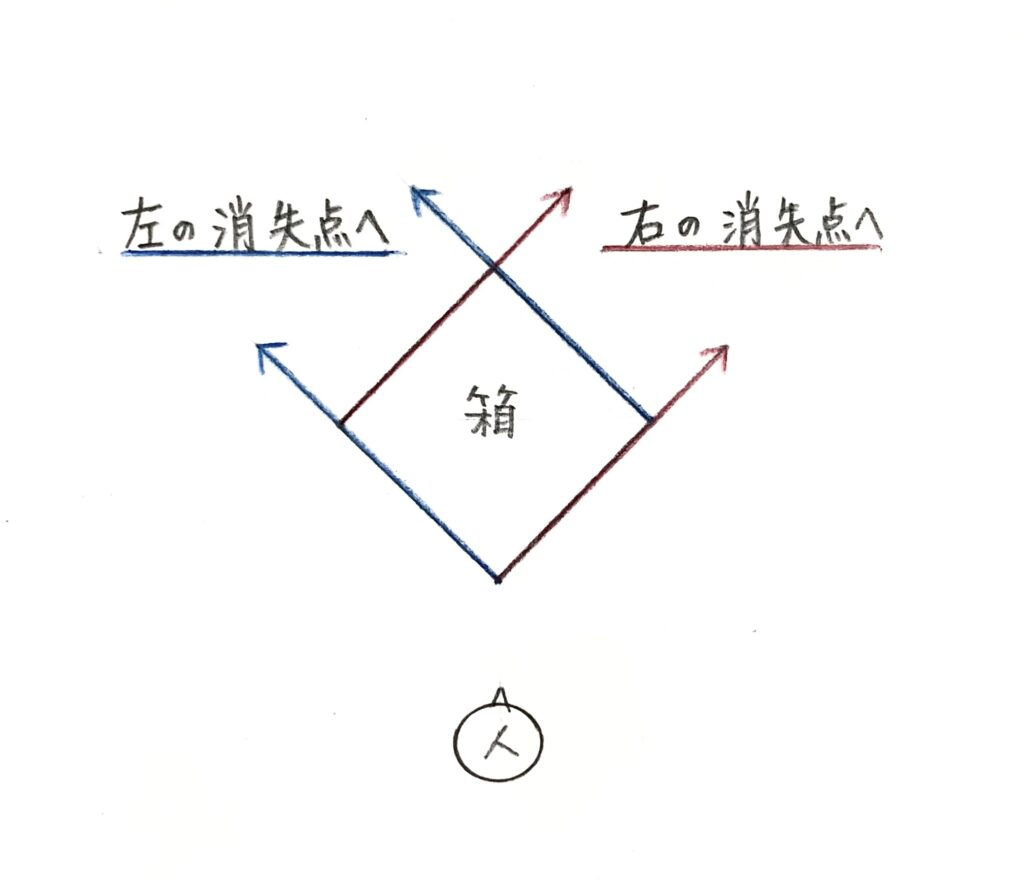

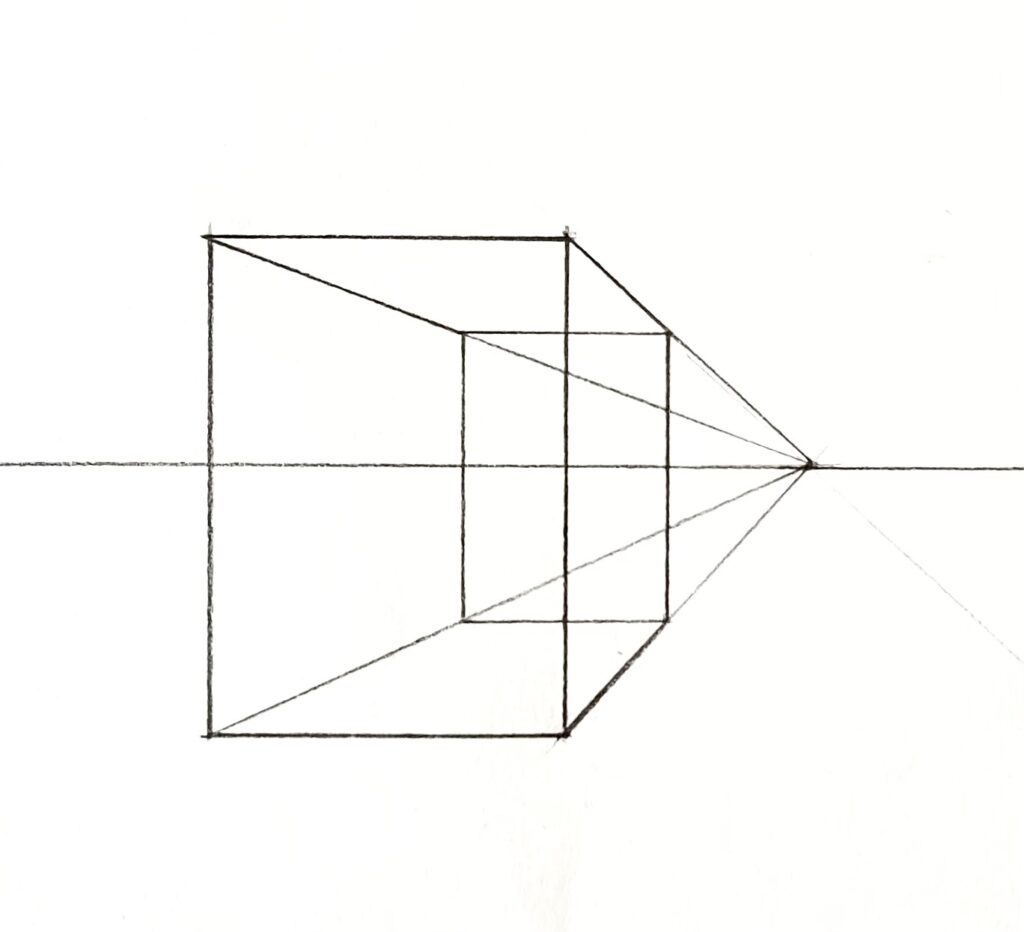

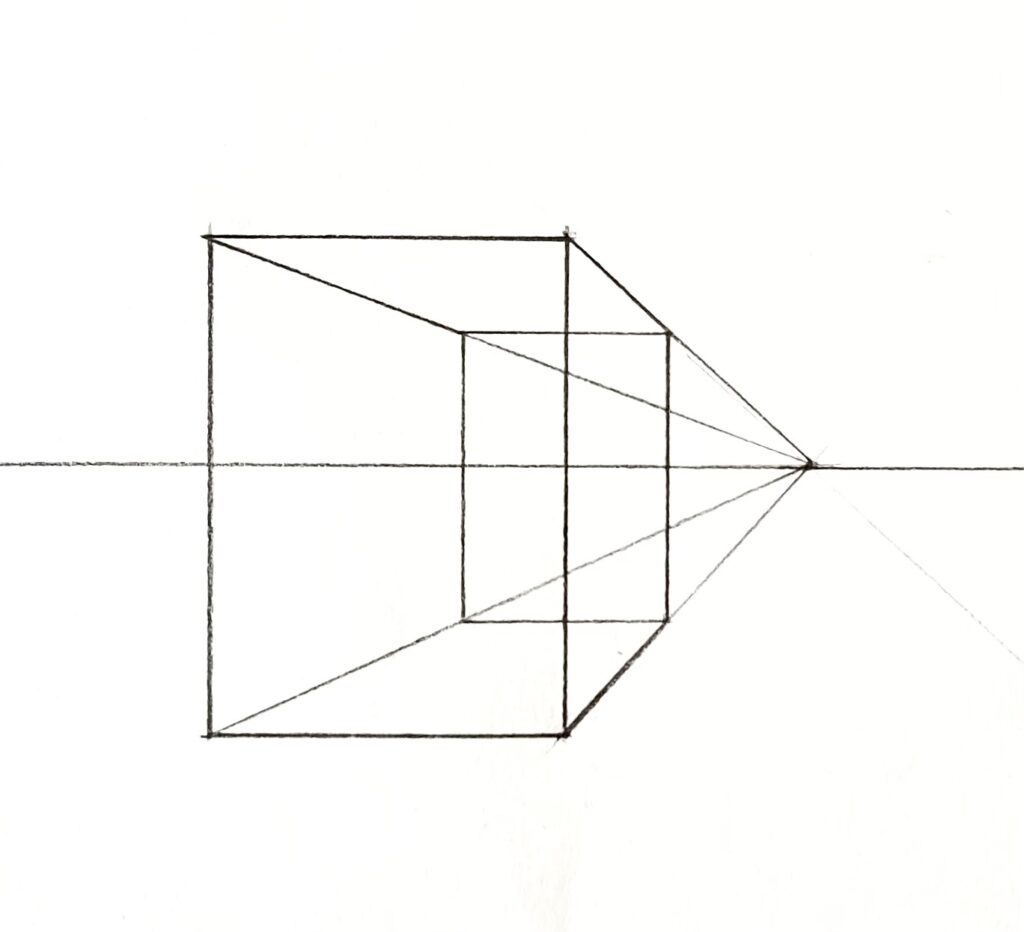

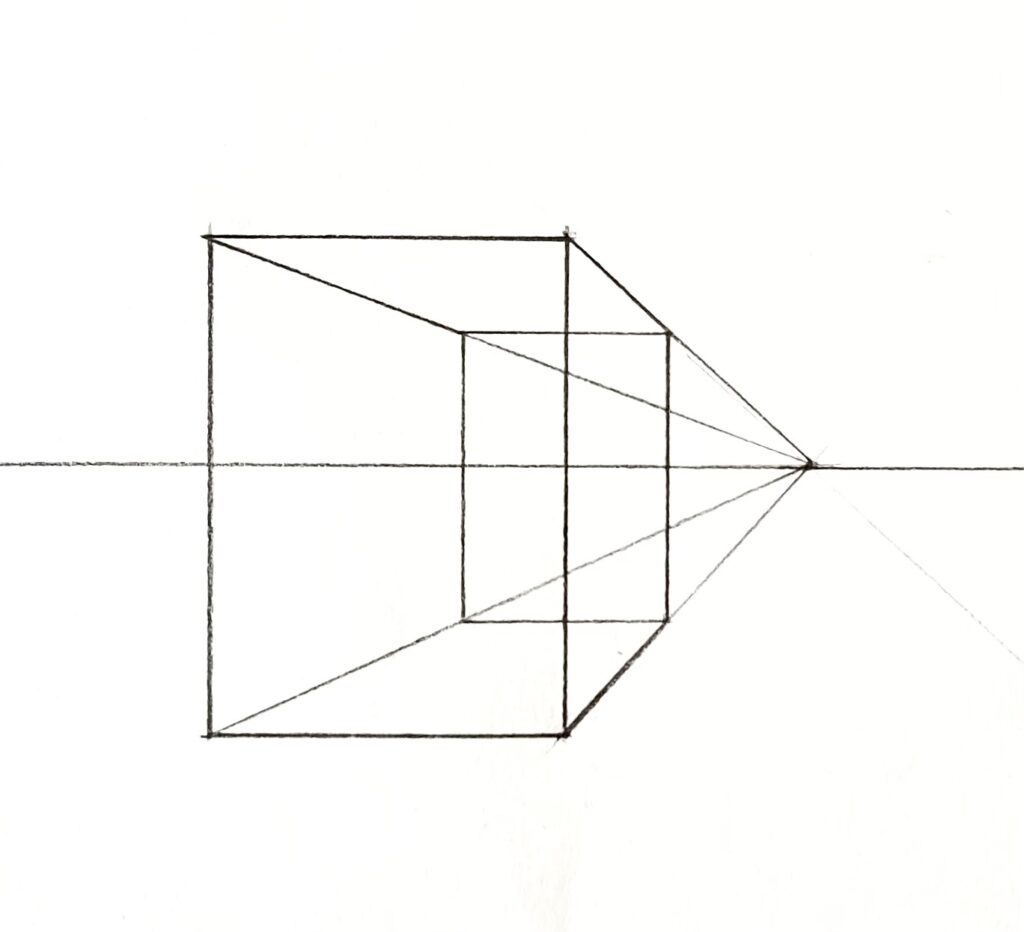

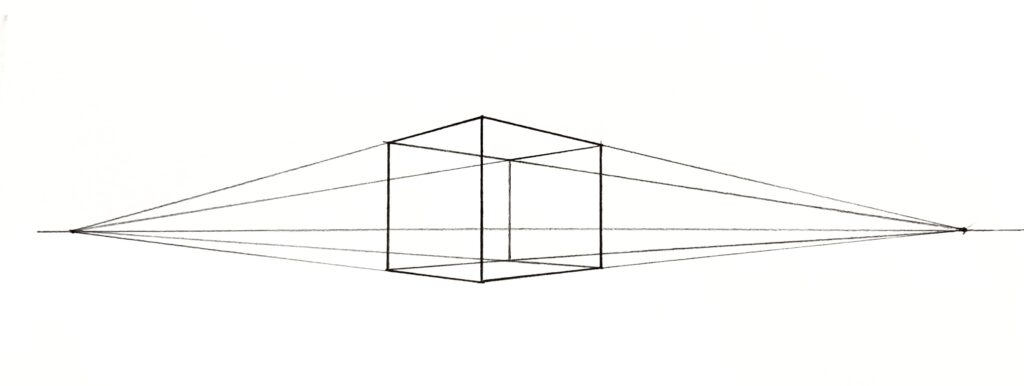

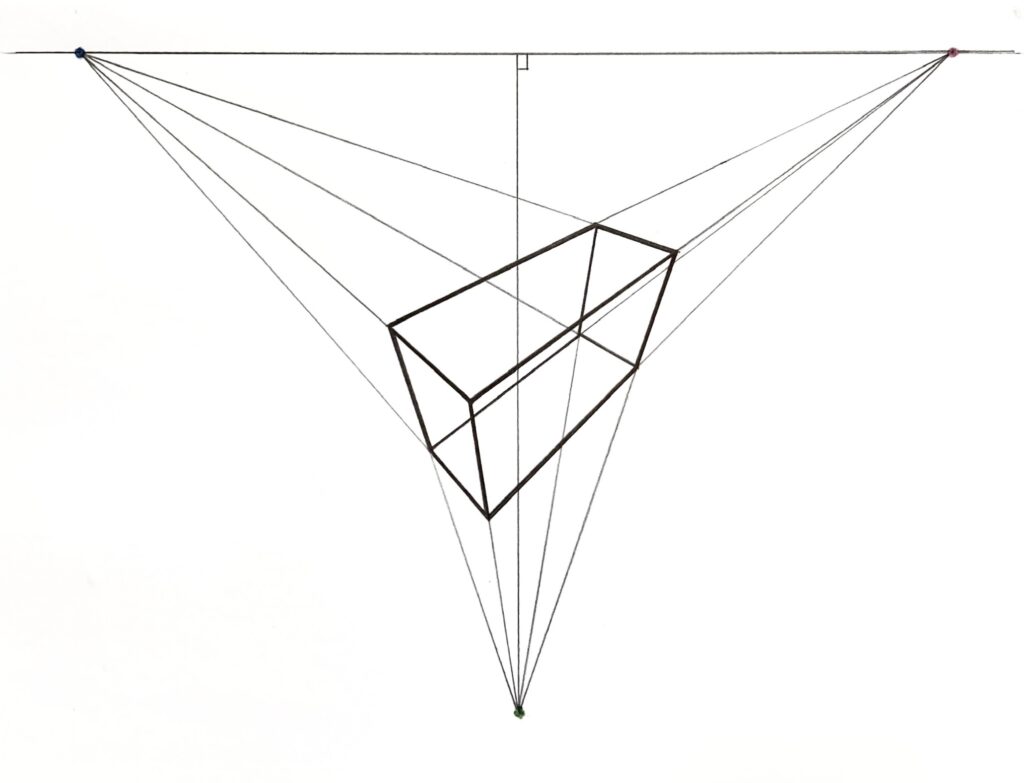

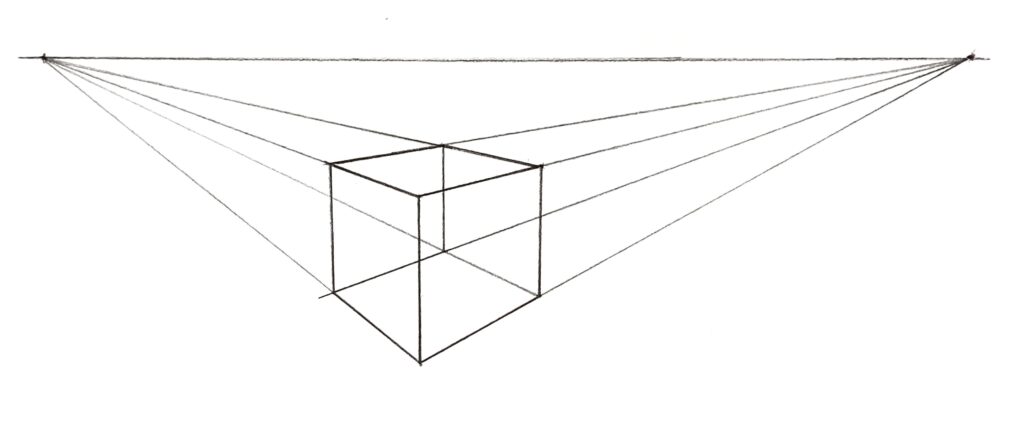

二点透視図法とは?

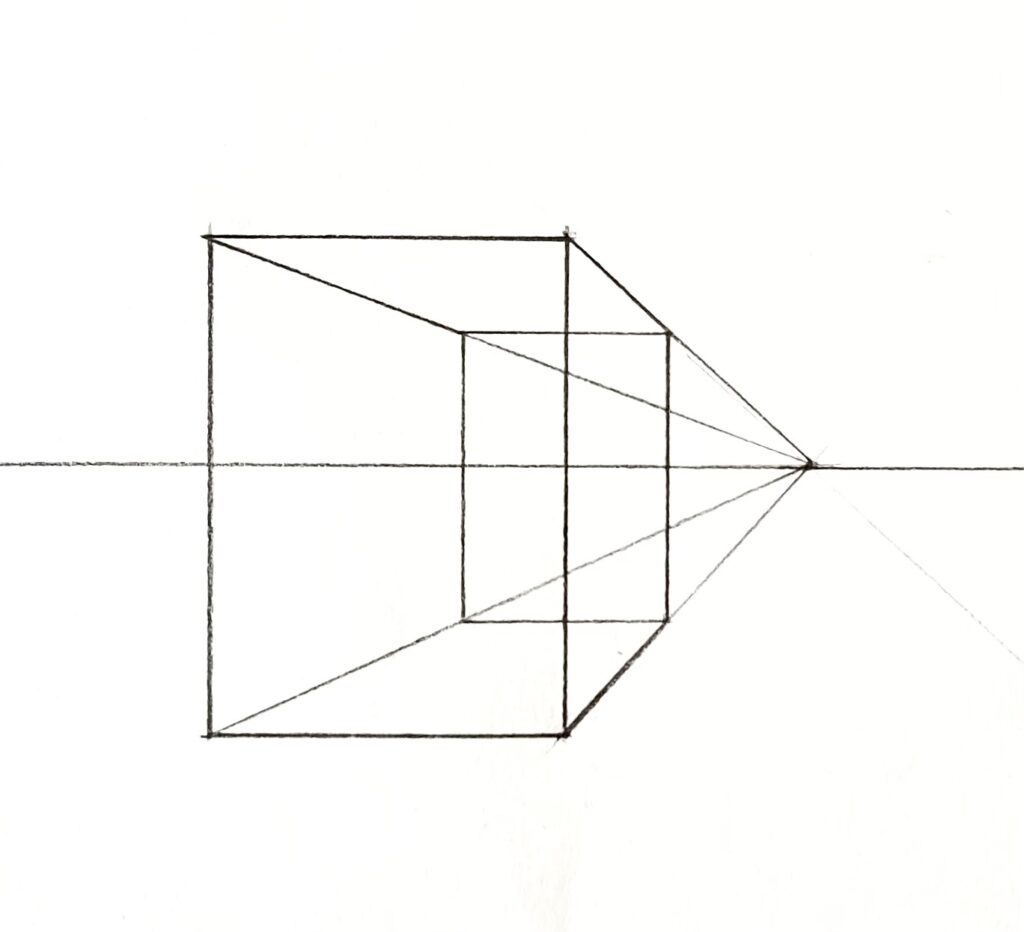

消失点(VP)が2個なので(2つの消失点を使って描くので)、二点透視図法と呼ばれます。

・どんな状態なのか?

一点透視の状態の物を回転させて見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態)です。

上から見ると、以下のような感じです。

青の辺は左の消失点へ、赤の辺は右の消失点へ向かっているよ

・なぜ、消失点が2個なのか?

一点透視の状態の物を回転させたためです。

そのため、左右2つの方向にパースがつき、左右それぞれの消失点ができます。

消失点に収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

唯一、消失点に収束しないのは、縦(高さ)の線(辺)だけです。

パースがつかない縦(高さ)の線(辺)は、アイレベルに対して垂直に描きます。

二点透視図法については、

二点透視図法とは何か わかりやすく解説します【簡単 初心者向け】

でより詳しく解説しています。

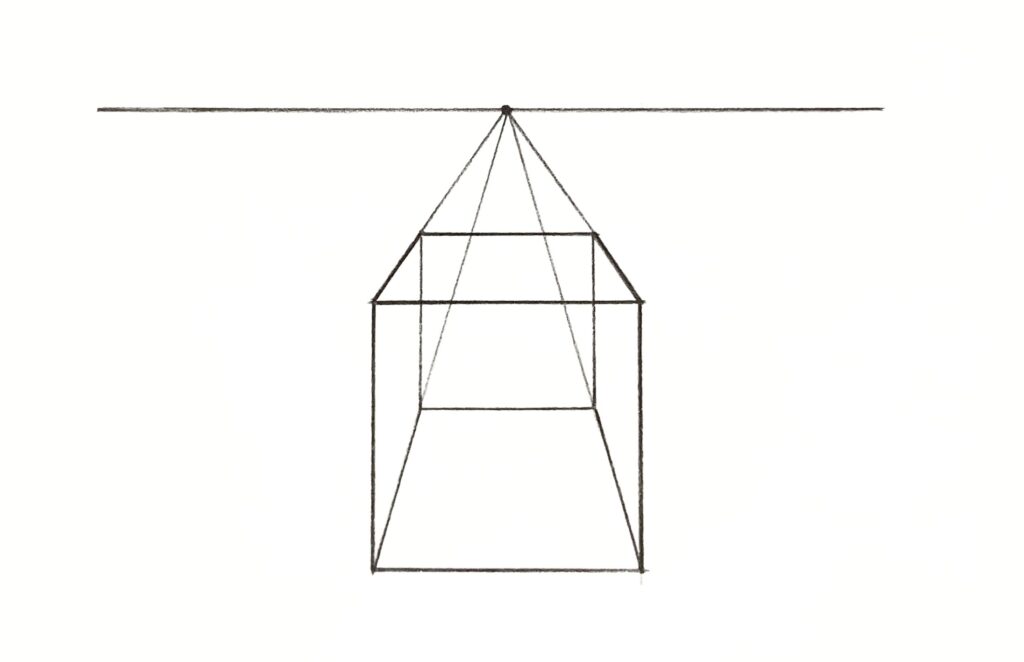

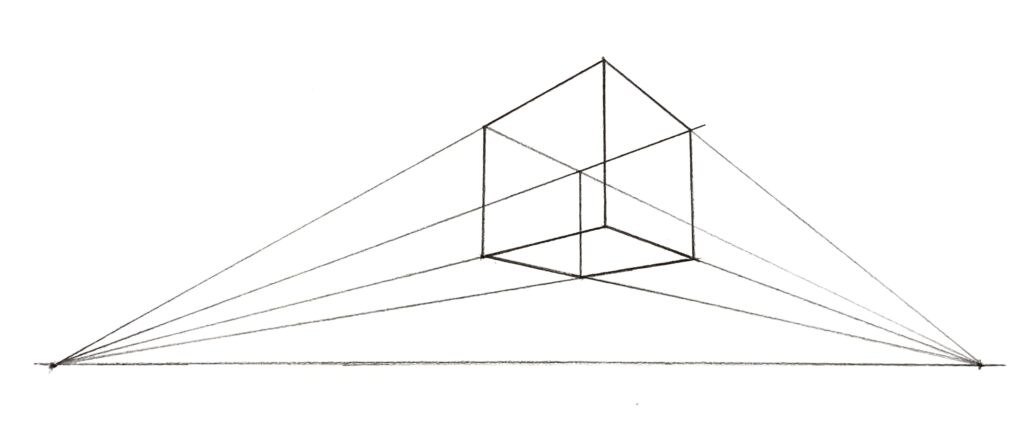

三点透視図法とは?

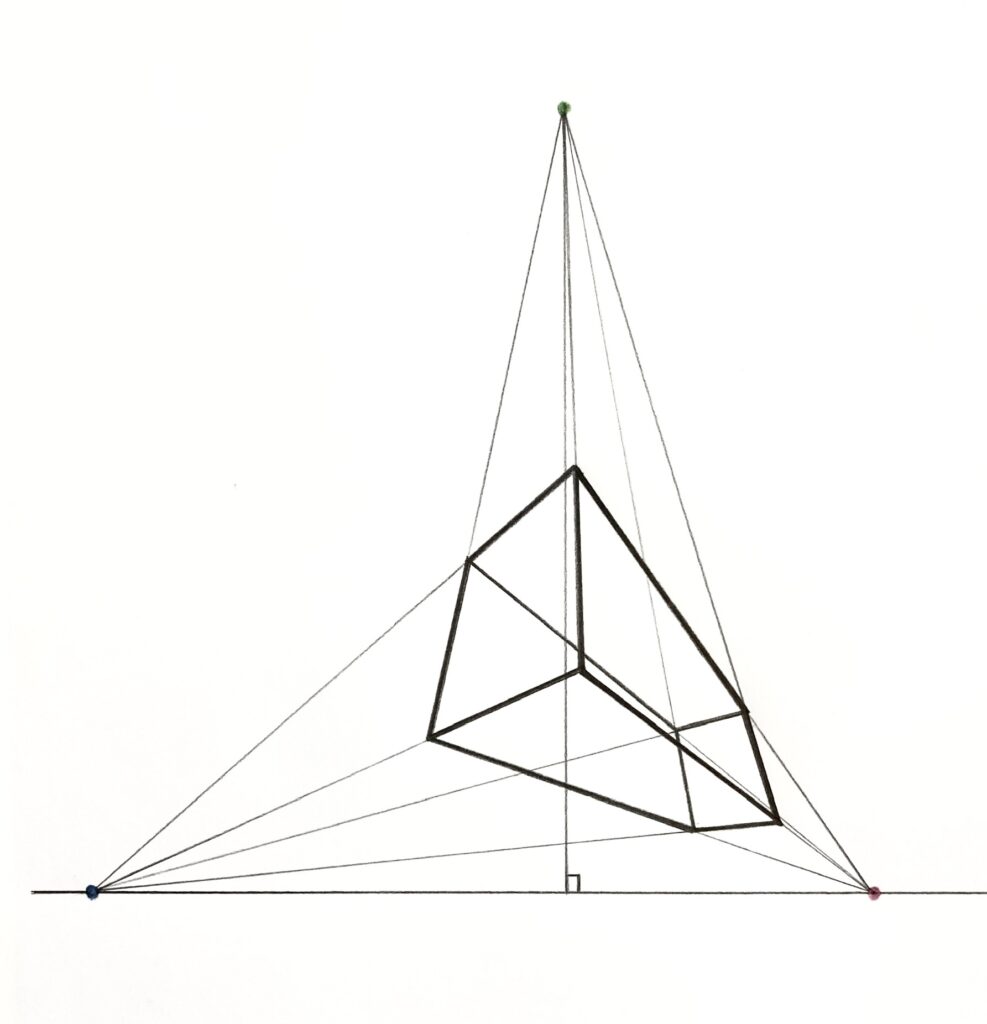

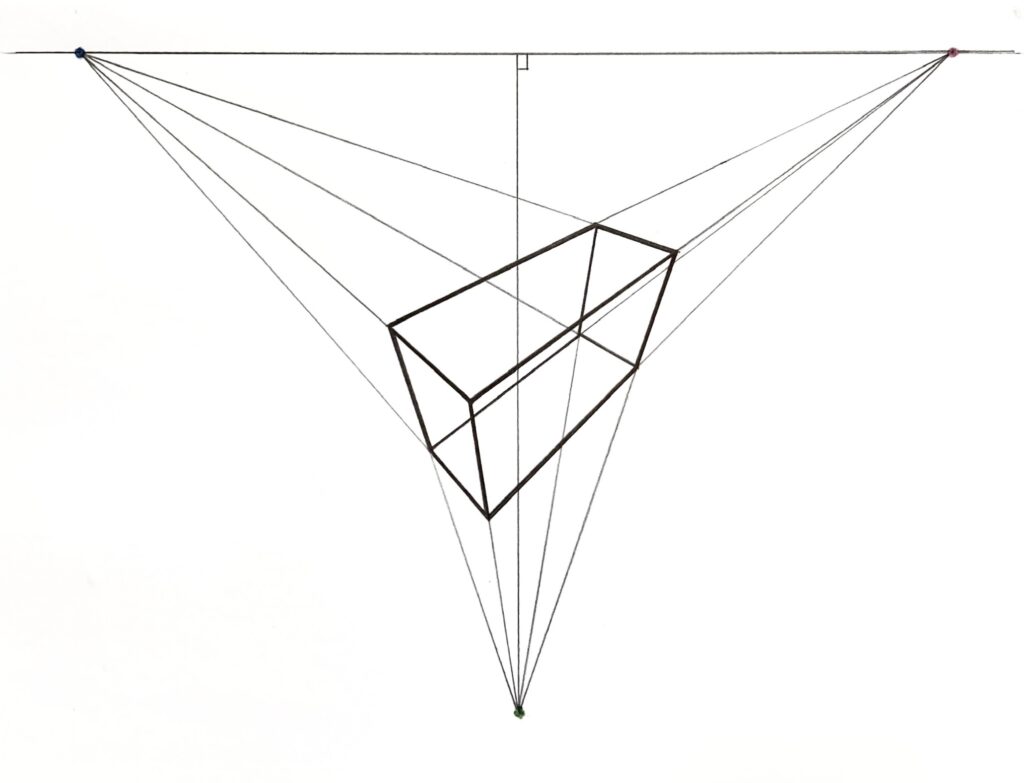

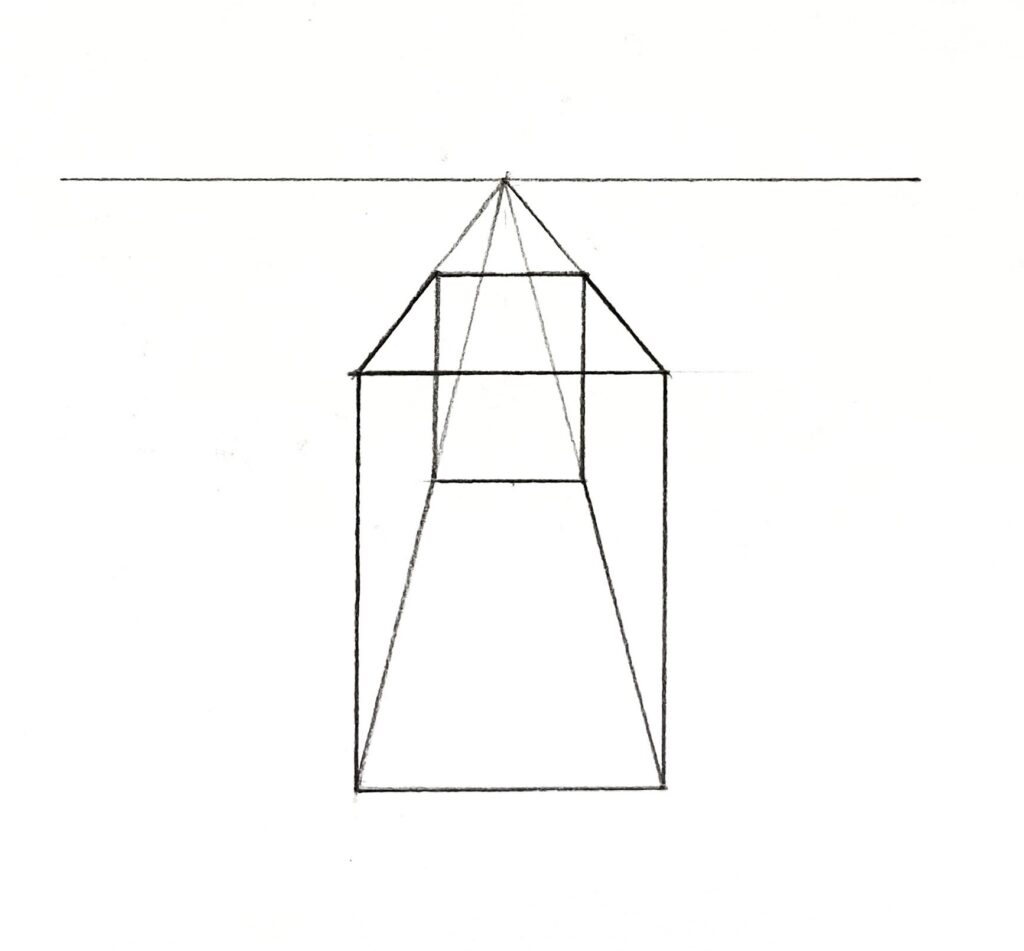

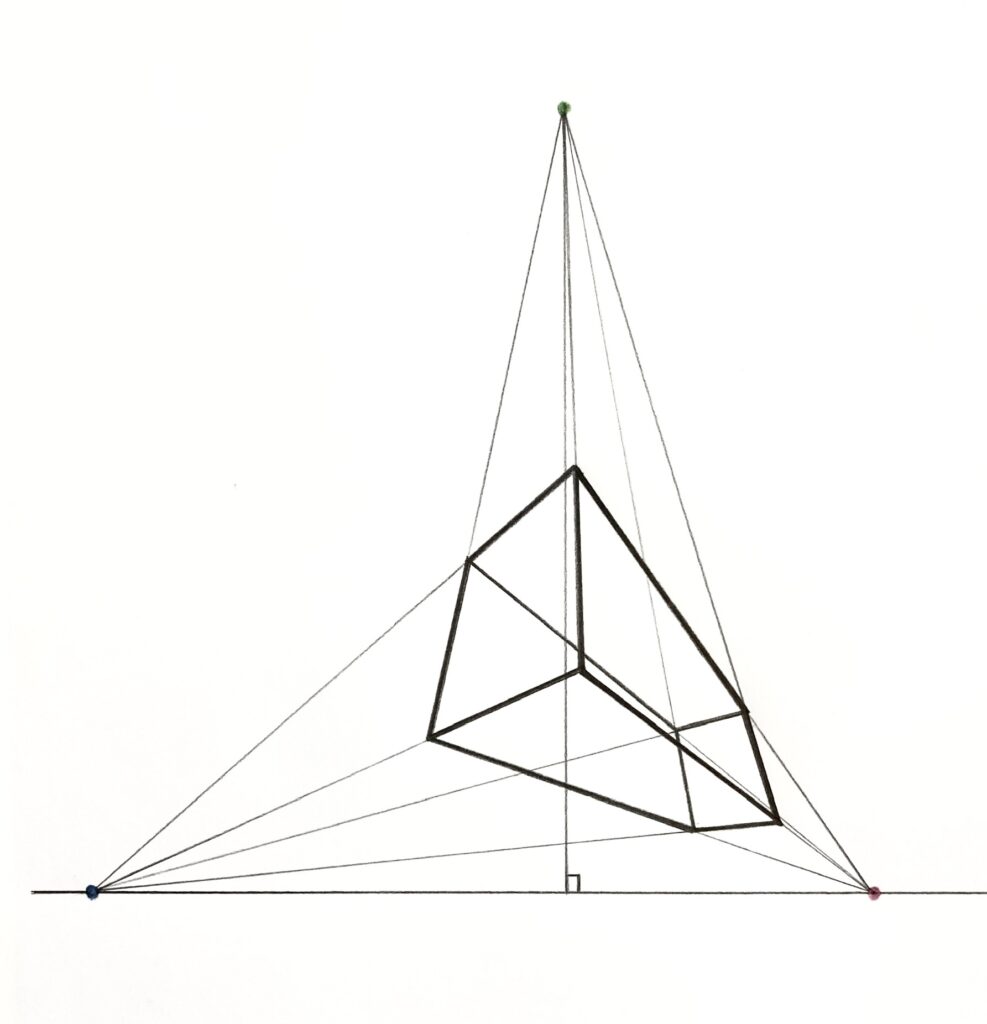

消失点(VP)が3個なので(3つの消失点を使って描くので)、三点透視図法と呼ばれます。

・どんな状態なのか?

二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態です。

・なぜ、消失点が3個なのか?

消失点が2個の二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態なので、

縦方向(上下方向)にパースがつき、縦方向(上下方向)に消失点が1個プラスされます。

そのため、消失点が3個になります。

消失点に収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

その3つ目の縦方向(上下方向)の消失点は、アイレベル上にはありません。

三点透視図法については、

三点透視図法とは何か わかりやすく解説します 【簡単 初心者向け】

でより詳しく解説しています。

また、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の違いについては、

でより詳しく解説しています。

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の使い分け

では、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法とは何か、

それぞれの違いがわかったところで、使い分けについて見ていきましょう。

一点透視図法は、物を正面から見たときに使う

一点透視図法はどんなときに使うかというと、

物を正面から見たとき、つまり、物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置しているときに使います。

なぜなら、一点透視図法は、物を正面から見た状態、

つまり、物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置している状態だからですね。

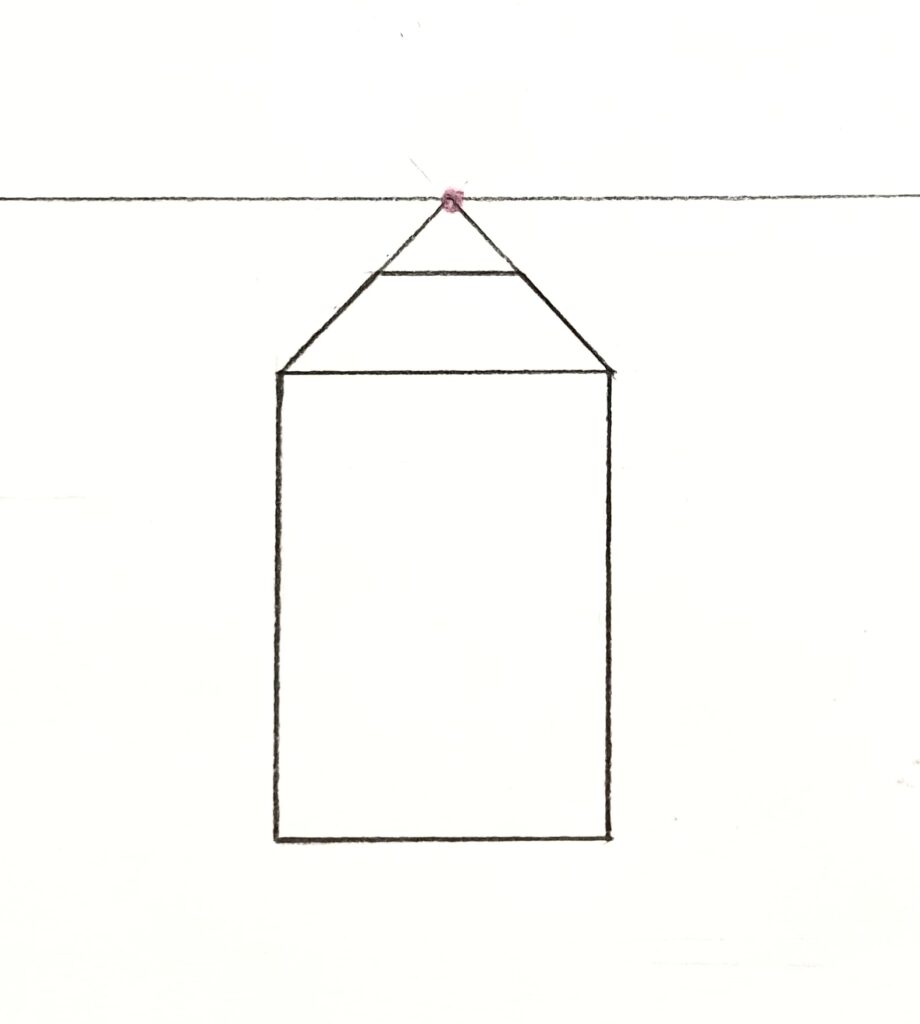

一点透視図法のおさらい

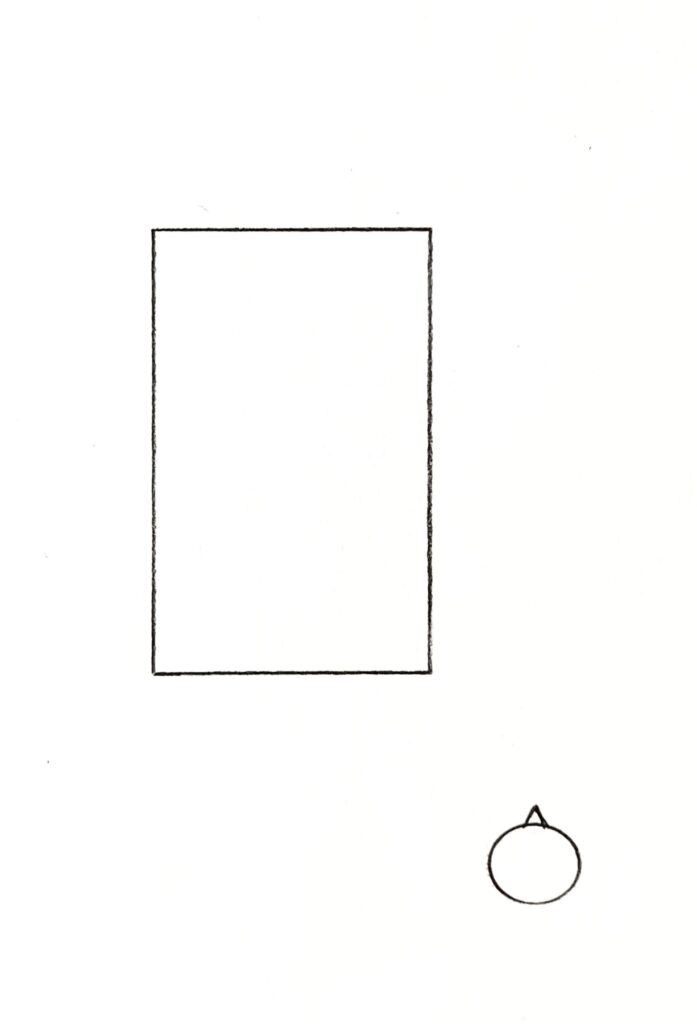

一点透視図法は、以下のような感じで表されることが多いですが、

①

②

③

これらは全て物を正面から見ています(物に対して自分やカメラが平行に位置している状態)。

これは上から見た感じをイメージするとわかりやすいです。

例えば、①

の箱は、以下のような感じです。

②

の箱は、以下のような感じです。

そして、③

の箱は、以下のような感じです。

いずれも箱に対して自分や撮影しているカメラが平行な状態ですよね。

②

の箱は、③

の箱の状態から、箱を横にスライド(あるいは自分やカメラが横にスライド)しただけなので、箱に対して自分やカメラは平行なままです。

そして、

①

の箱と、

③

の箱は、アイレベルの違いです。

アイレベルとは「カメラの高さ」のことだよ

つまり、カメラの高さが違うということですね。

アイレベルについては、

アイレベルとは何かわかりやすく解説します【簡単 見つけ方のコツも】

でわかりやすく解説しています。

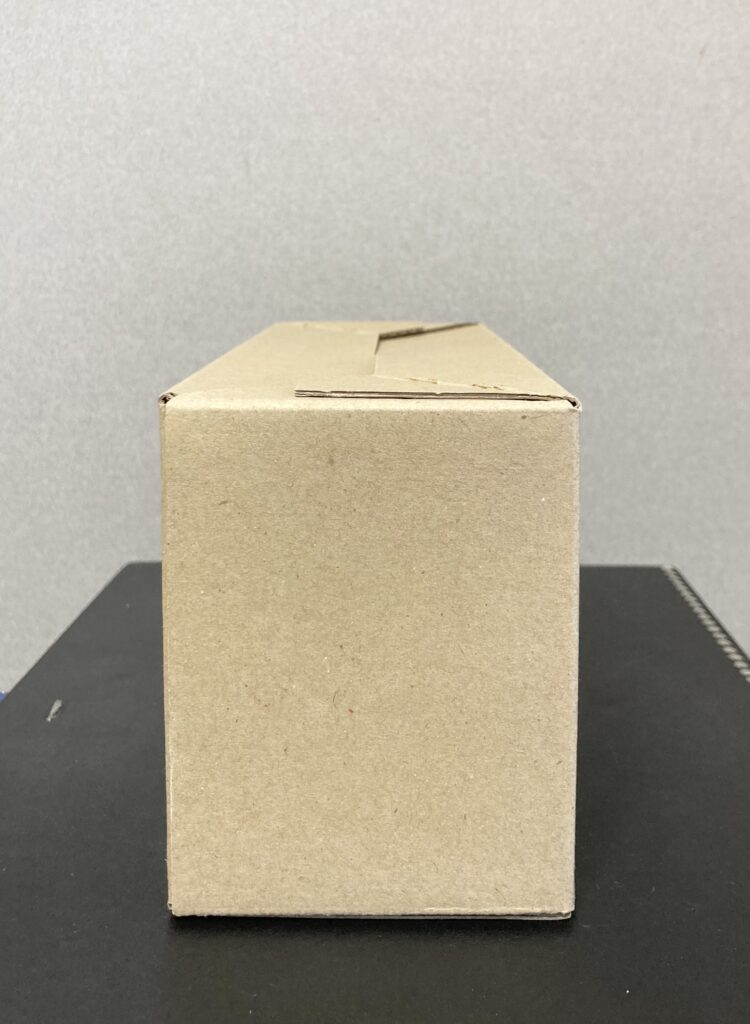

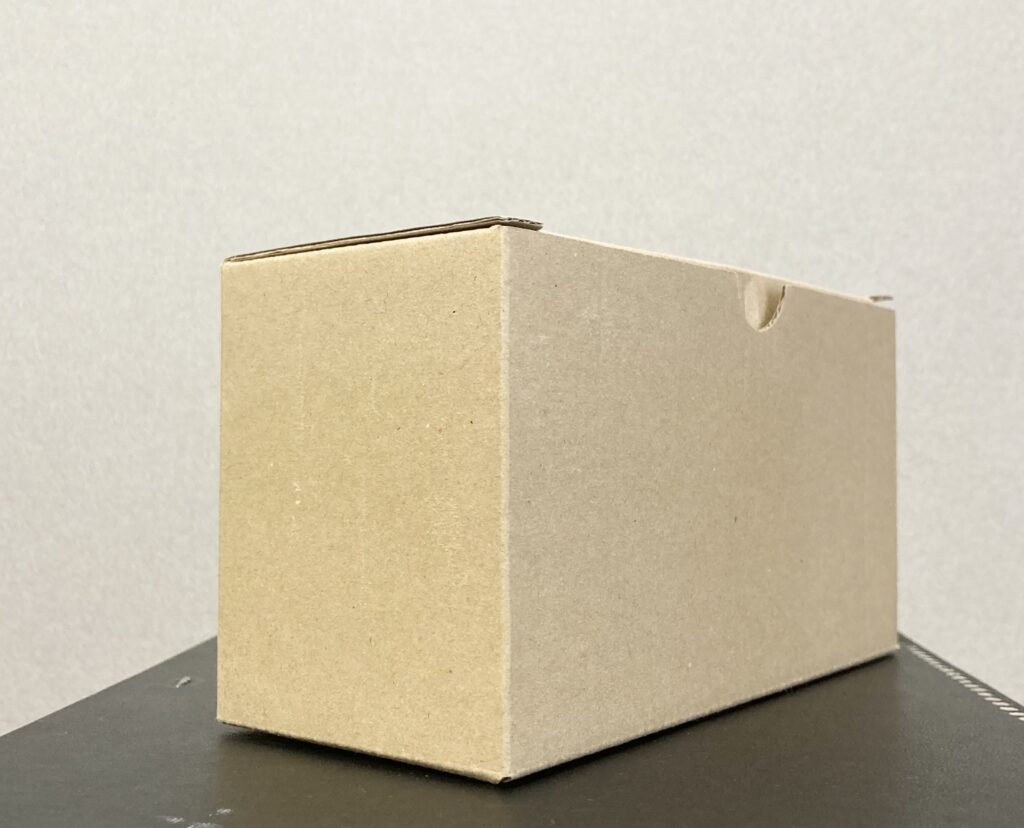

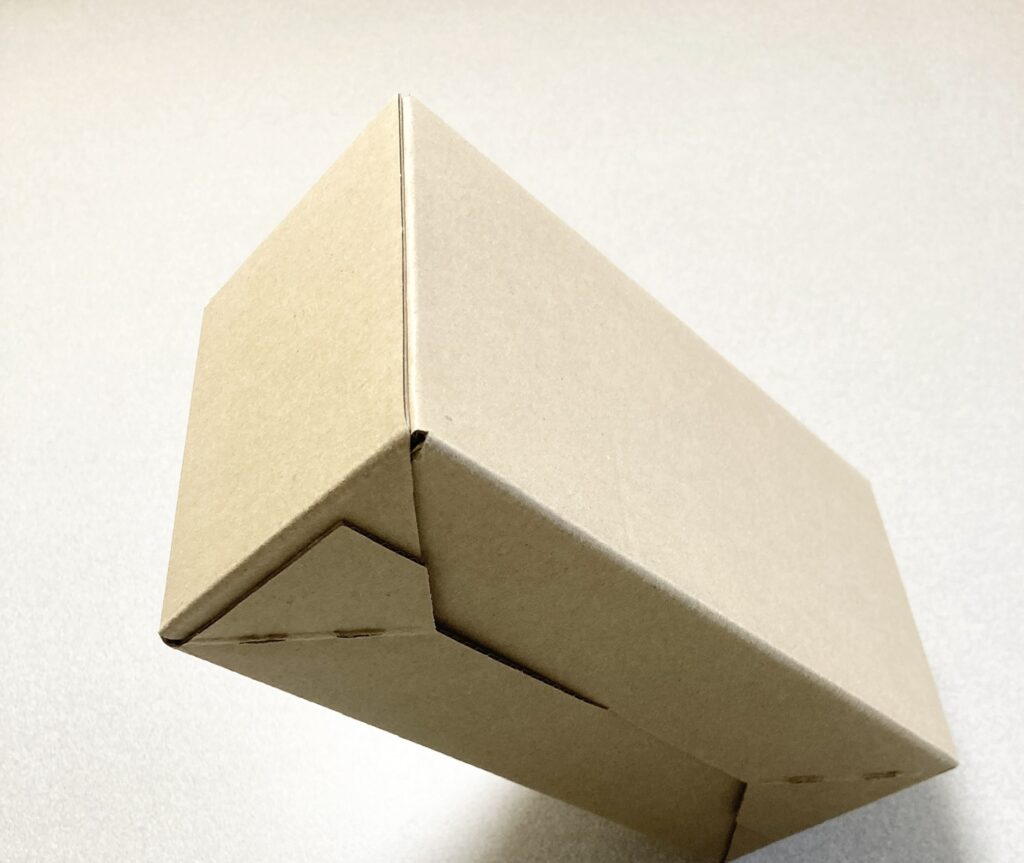

①から③までの状態を、実際の箱を使って再現してみました。

①

の箱は、以下のような感じですね。

箱の上面の幅が奥に行くにつれて狭くなっていくように見えますよね。

箱の上面の左右2辺をそのまま奥に伸ばしていくと、1つの点に収束します。

その点が消失点です。

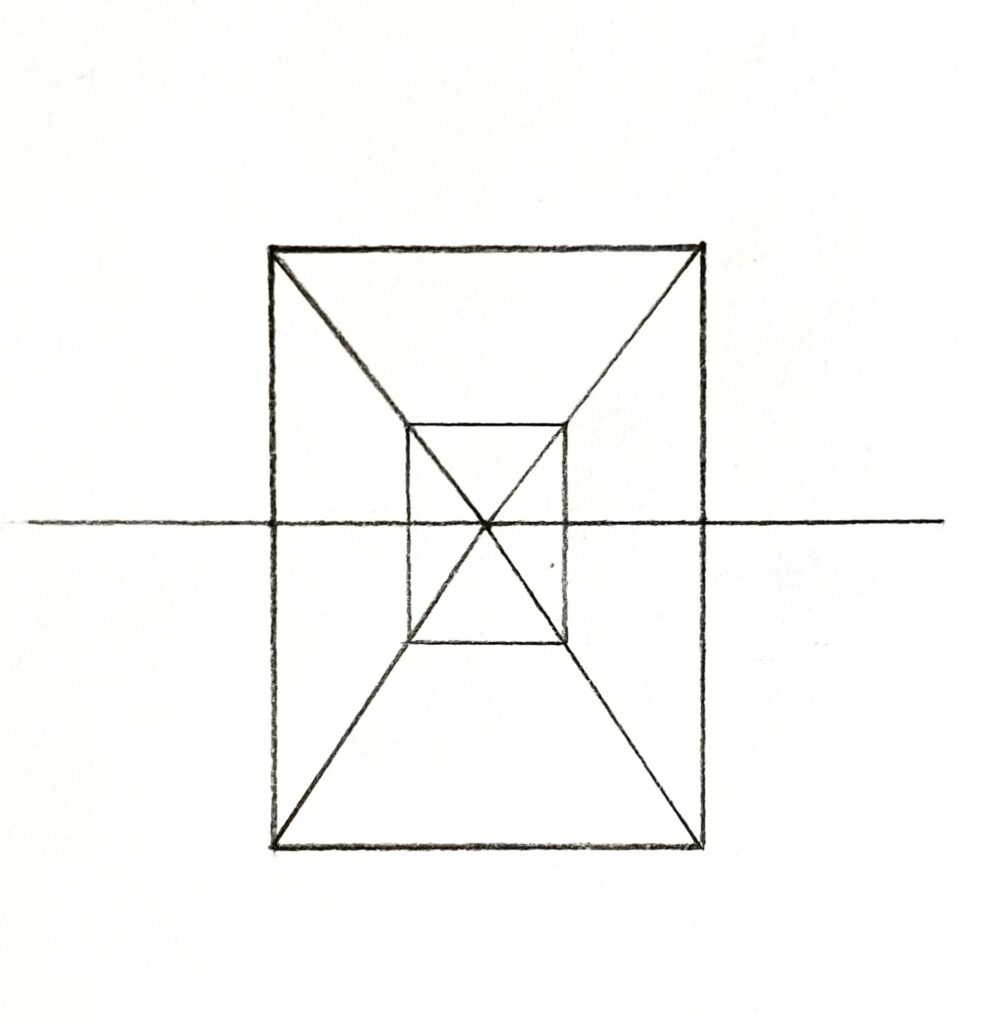

以下のような感じですね。

そして今箱なので、中が見えませんが、箱の底面の左右2辺も消失点に向かって収束していっています。

以下のような感じですね。

消失点については、

【初心者向け】 パース 透視図法の消失点とは? わかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

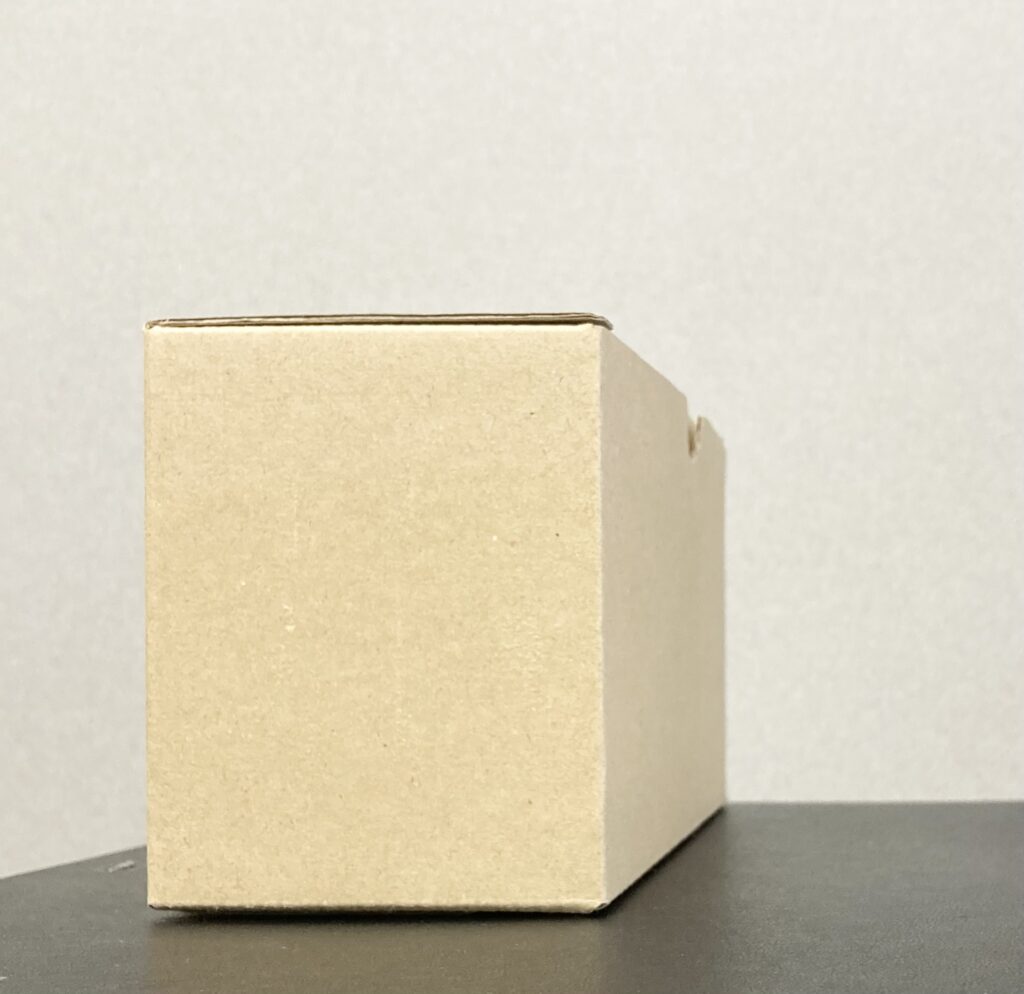

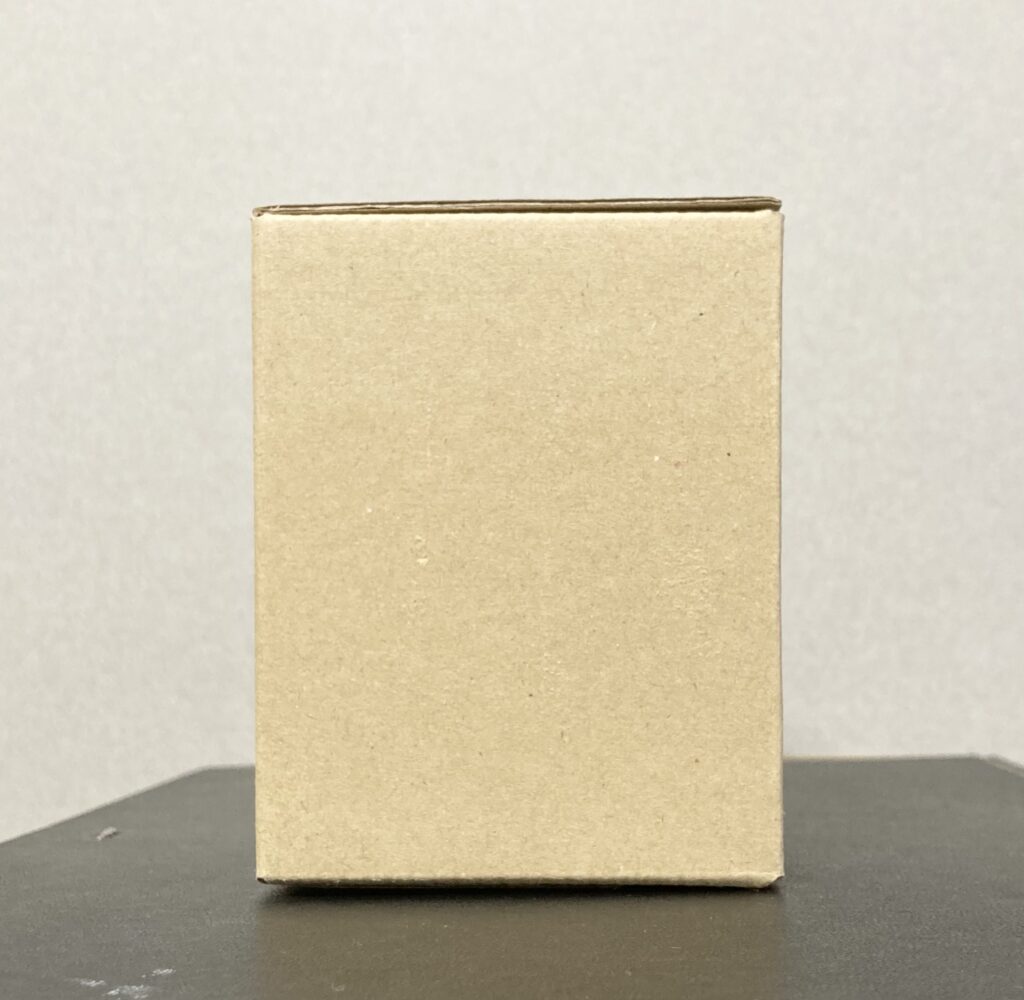

②

の箱は、以下のような感じです。

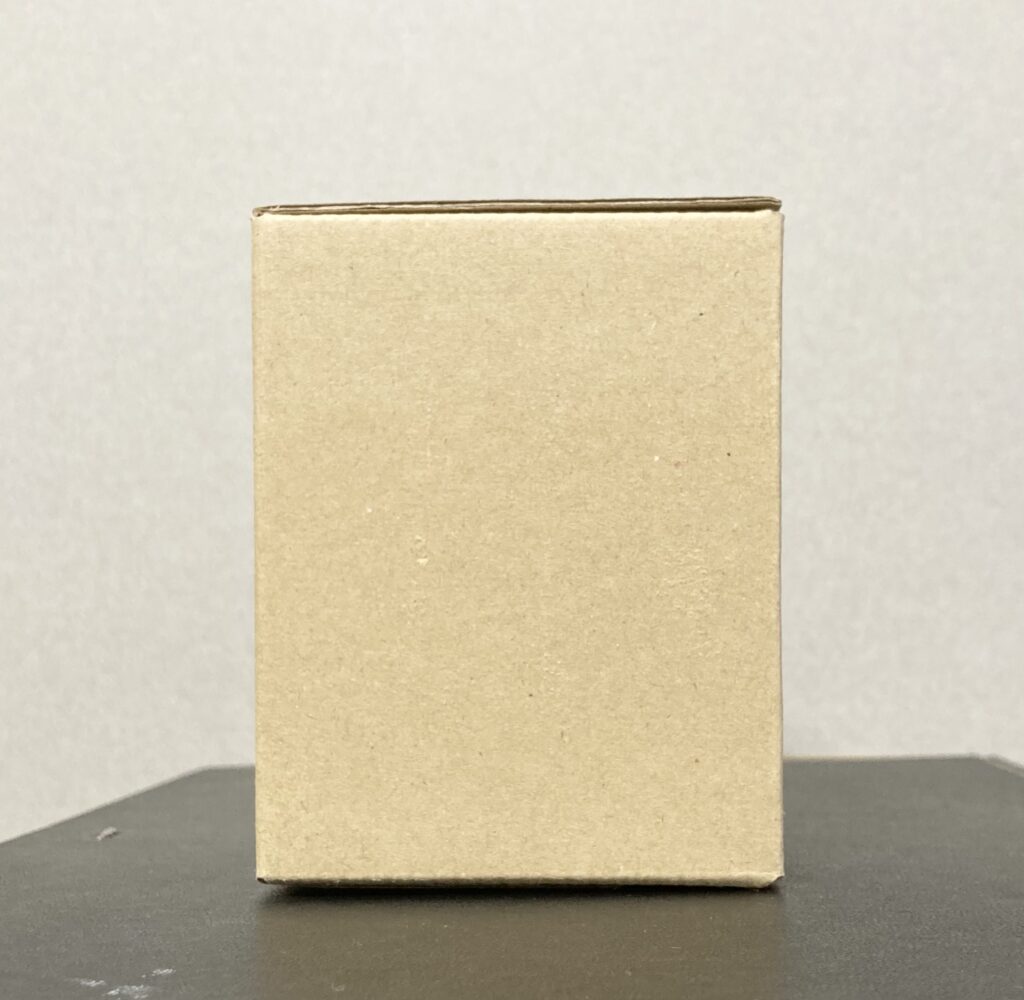

そして、③

の箱は、以下のような感じです。

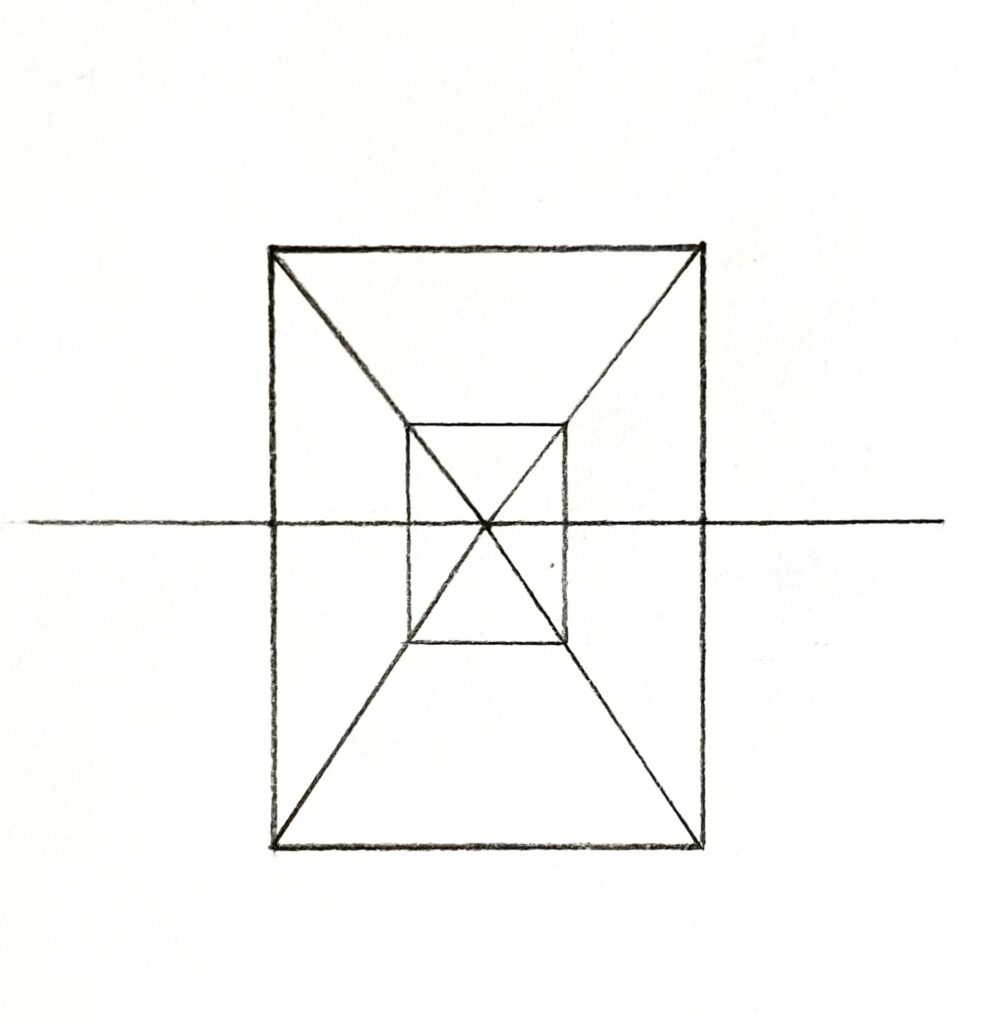

中が見えないのでわかりにくいですが、奥の一点、つまり消失点に向かって4本の奥行きの辺が収束していっています。

以下のような感じです。

一点透視図法については、

一点透視法とは何か わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

でより詳しく解説しています。

では、次に、具体的な作品例をいくつか紹介します。

一点透視図法の作品例

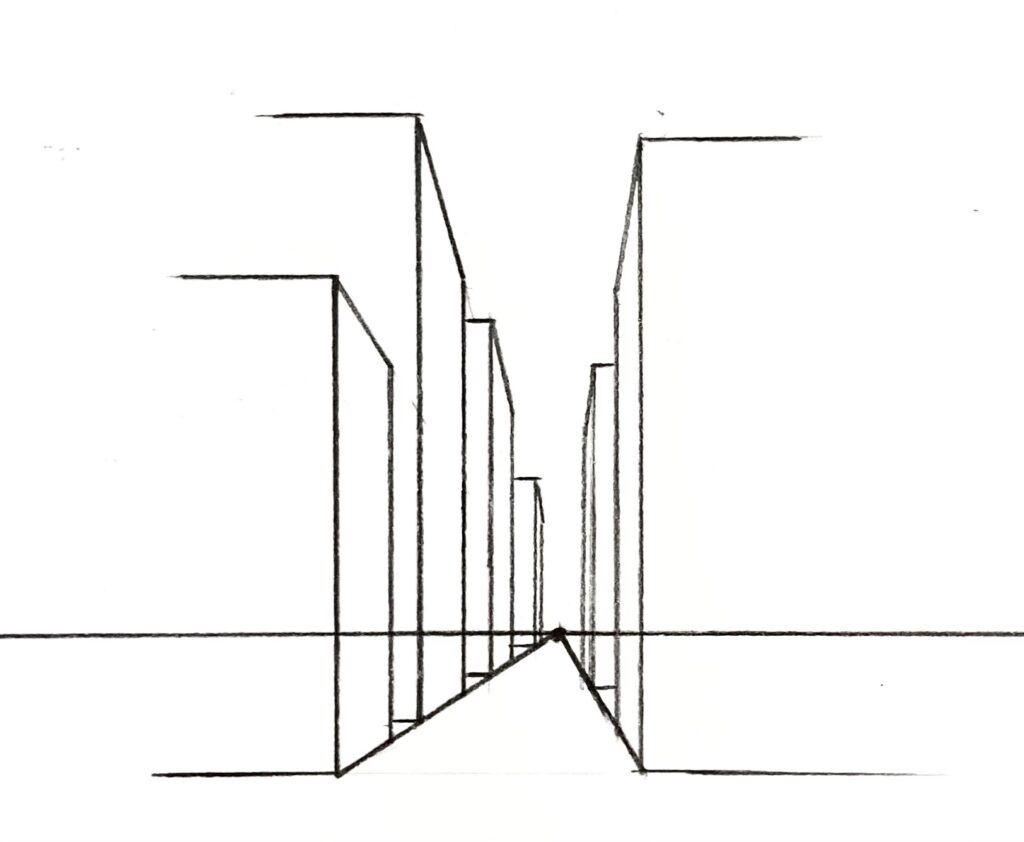

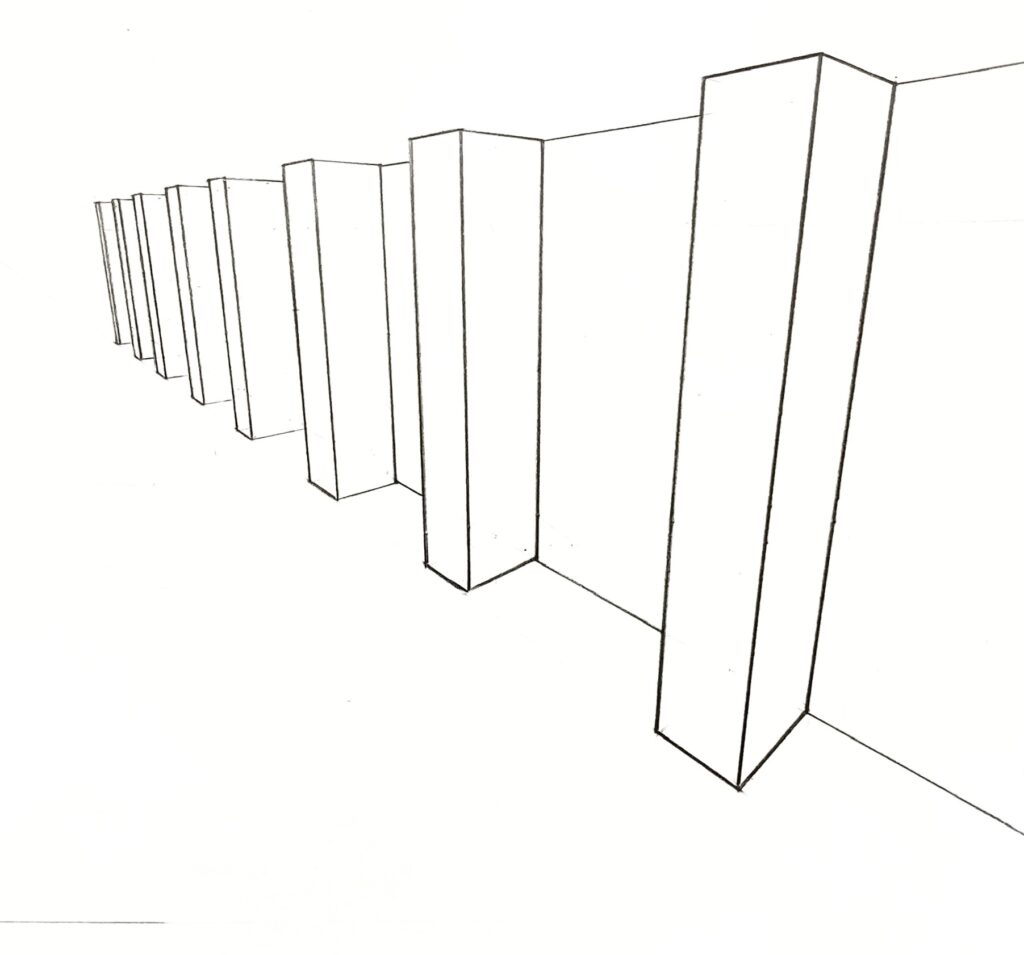

・立ち並んだ建物

一本道があって、建物が平行に並んでいるというシーンですね。

建物の横の辺は、アイレベルに対して平行、縦(高さ)の辺は、アイレベルに対して垂直で、

奥行きの辺にしかパースがついていないので一点透視ということですね。

・部屋

部屋に対してもそうですし、部屋に置いてある真ん中のテーブルや本棚に対しても自分やカメラが平行に位置しています。

部屋やテーブル、本棚の横の辺はアイレベルに対して平行、縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直で、

奥行きの辺にしかパースがついていないので、一点透視ということですね。

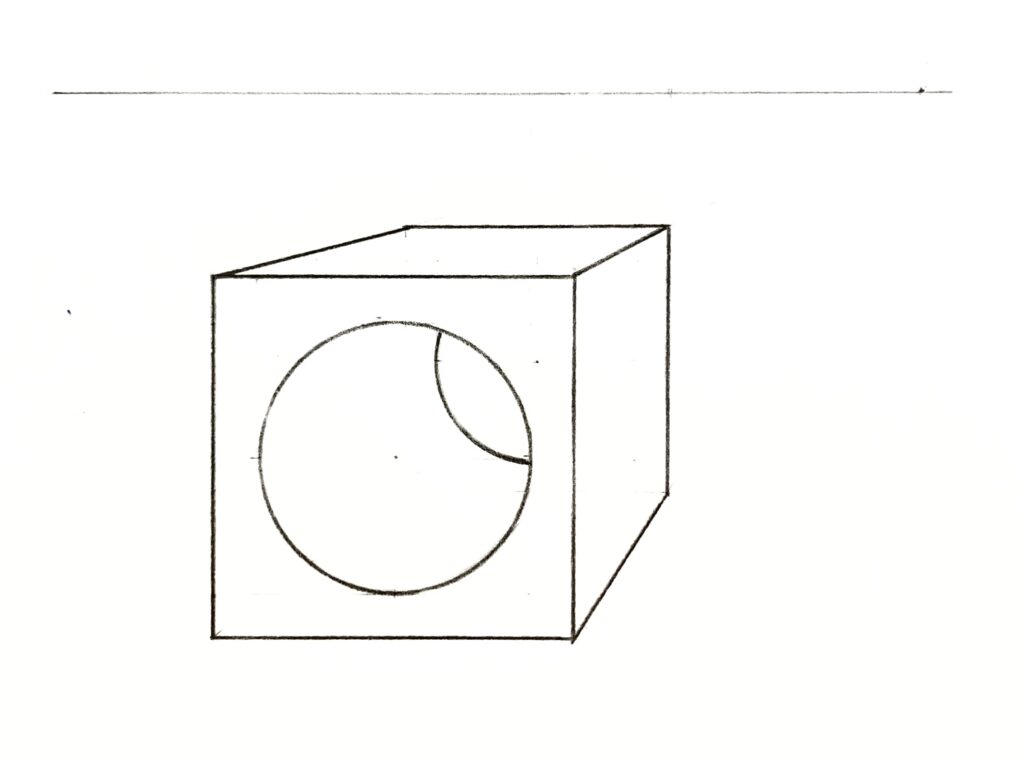

・穴のあいたブロック

この穴のあいたブロックも、ブロックに対して自分やカメラが平行に位置しています。

ブロックの横の辺は、アイレベルに対して平行、縦(高さ)の辺は、アイレベルに対して垂直で、

奥行きの辺にしかパースがついていないので一点透視ということですね。

一点透視の穴のあけ方は、

【簡単!】 一点透視図法の立体 穴の開け方をわかりやすく解説します

でわかりやすく解説しています。

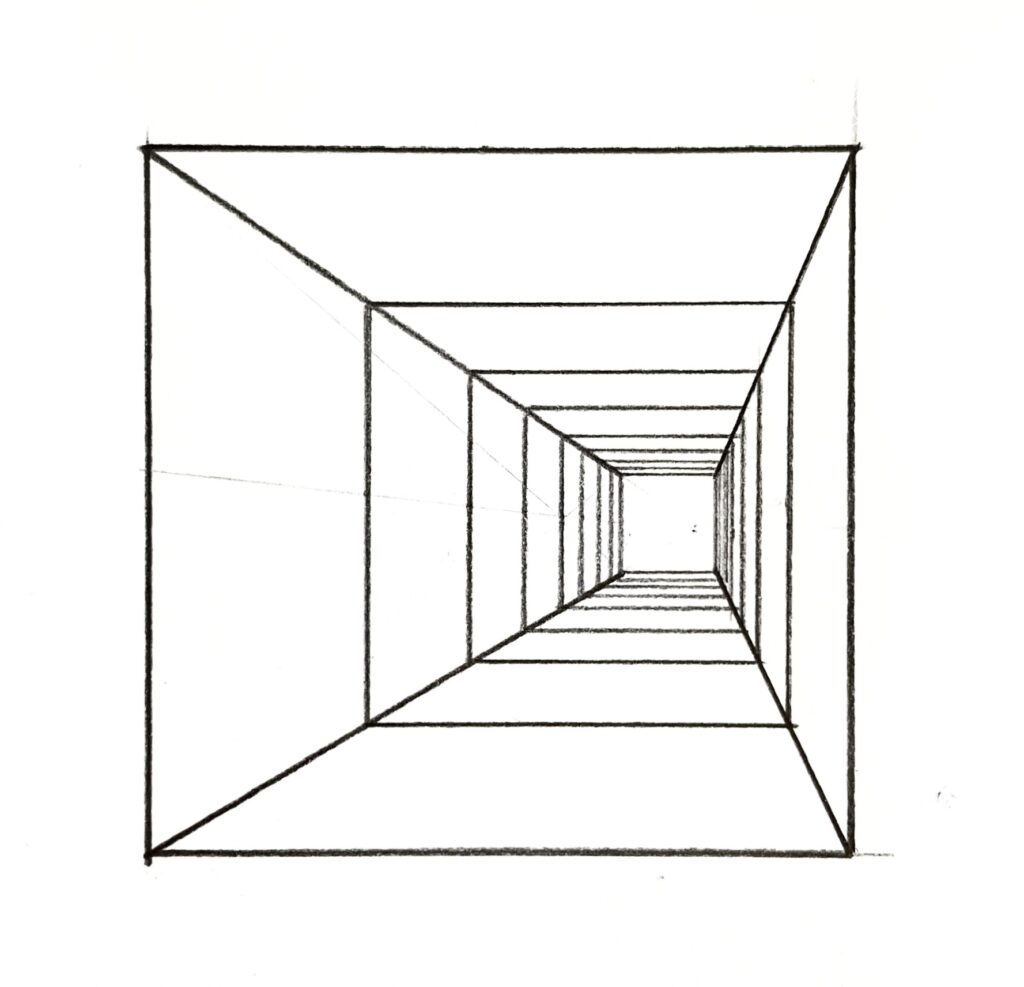

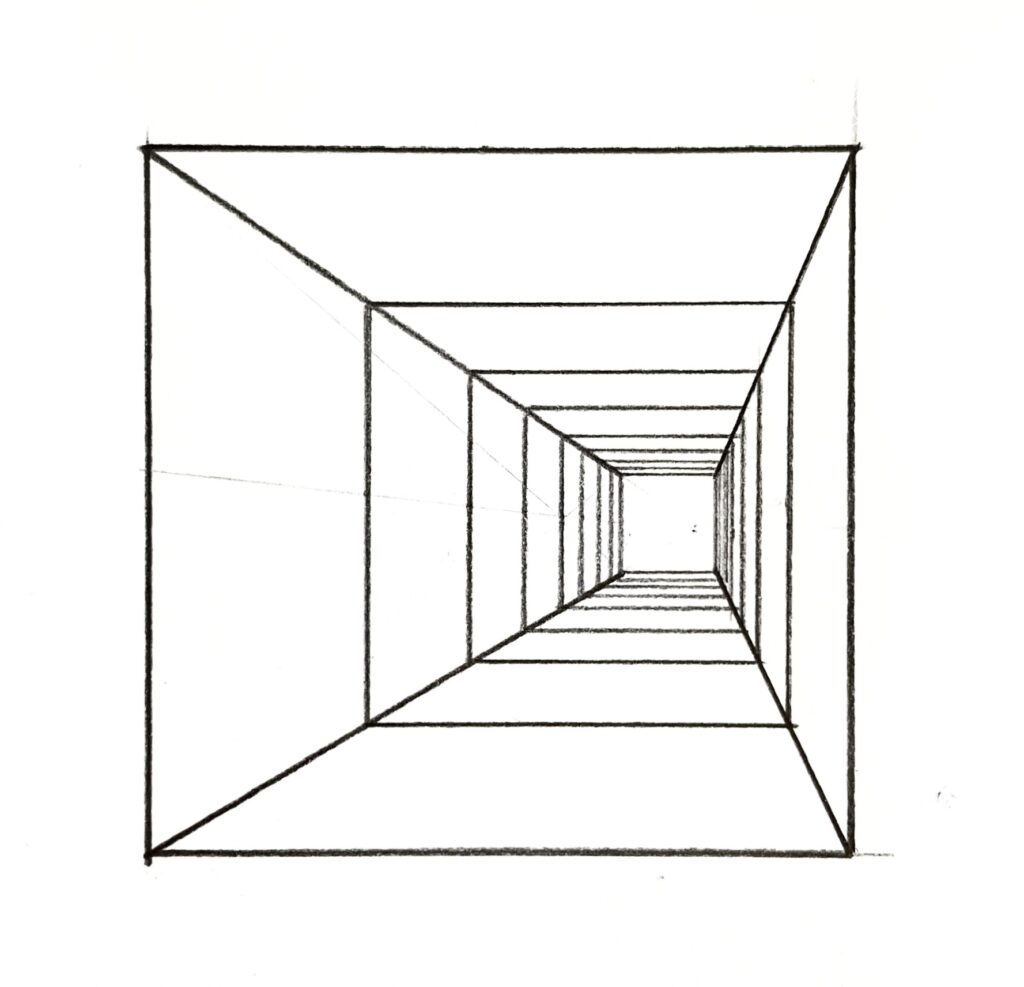

・廊下

この廊下も、廊下に対して自分やカメラが平行に位置しています。

廊下の横の辺は、アイレベルに対して平行、縦(高さ)の辺は、アイレベルに対して垂直で、

奥行きの辺にしかパースがついていないので一点透視ということですね。

透視図法(パース)で奥行きを等間隔に描く方法は、

【簡単!】パースで奥行きを等間隔に描く方法をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

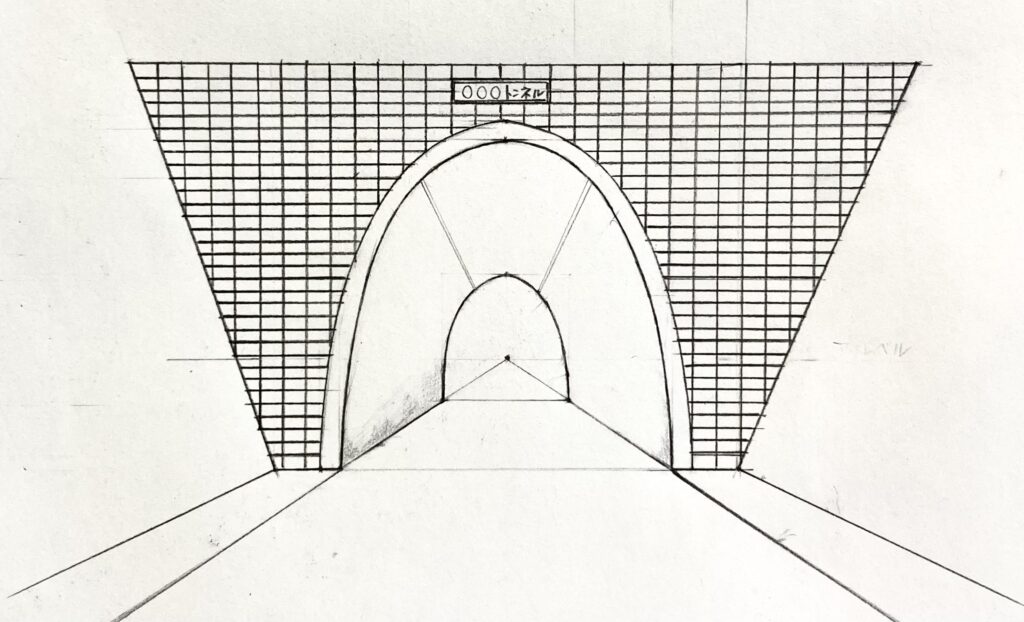

・トンネル

このトンネルも、トンネルに対して自分やカメラが平行に位置しています。

トンネルの横の辺は、アイレベルに対して平行、縦(高さ)の辺は、アイレベルに対して垂直で、

奥行きの辺にしかパースがついていないので一点透視ということですね。

一点透視図法のトンネルの描き方は、

簡単に描ける! 一点・二点透視図法 トンネルの描き方をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

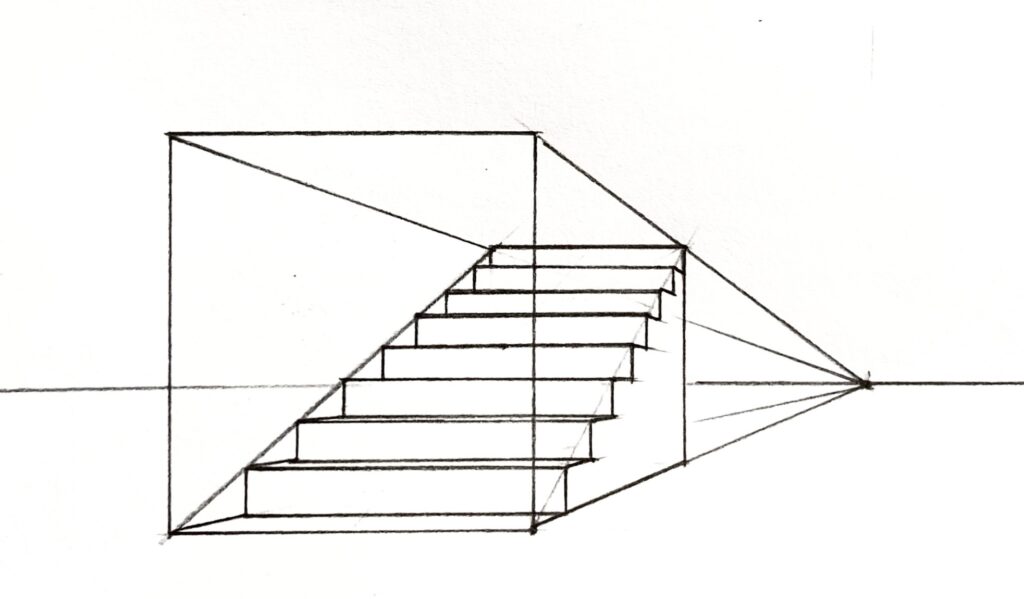

・階段

この階段も、階段に対して自分やカメラが平行に位置しています。

階段の横の辺は、アイレベルに対して平行、縦(高さ)の辺は、アイレベルに対して垂直で、

奥行きの辺にしかパースがついていないので一点透視ということですね。

一点透視図法の階段の描き方は、

簡単に描ける! 一点、二点透視図法の階段の描き方 わかりやすく解説!

わかりやすく解説しています。

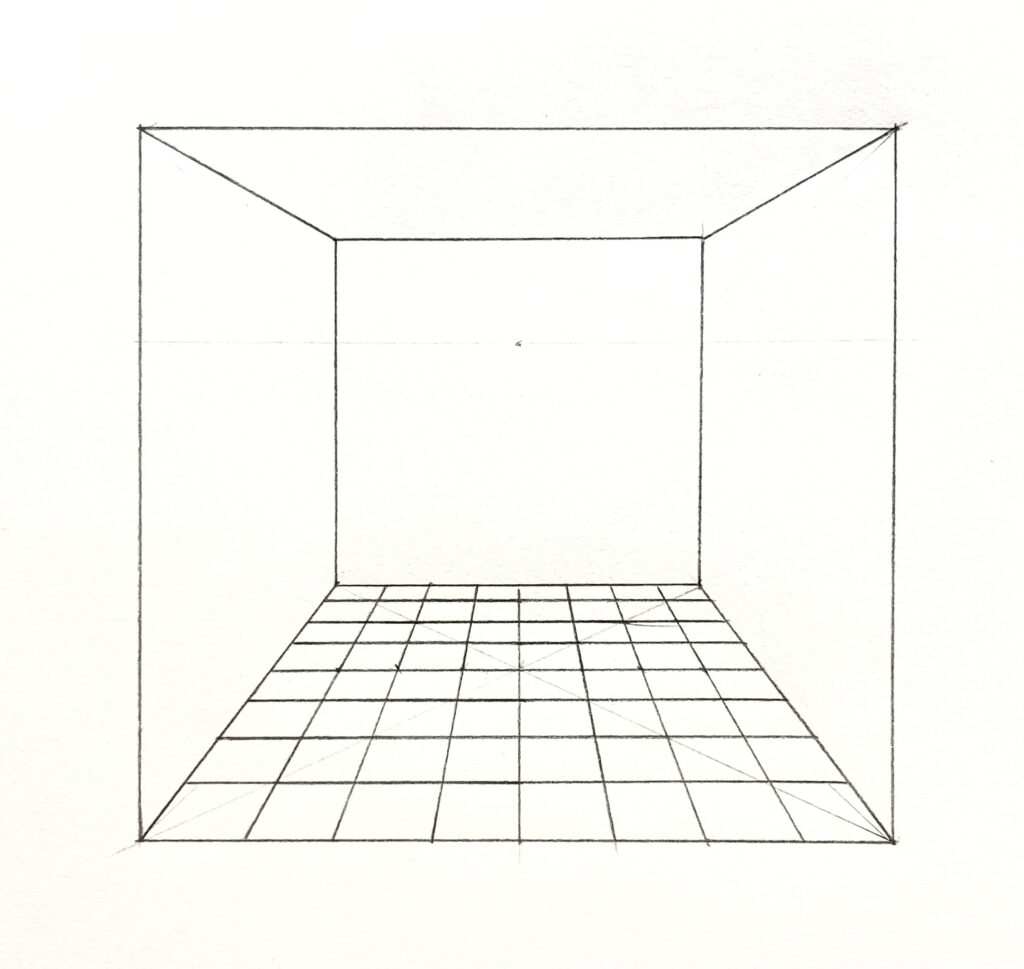

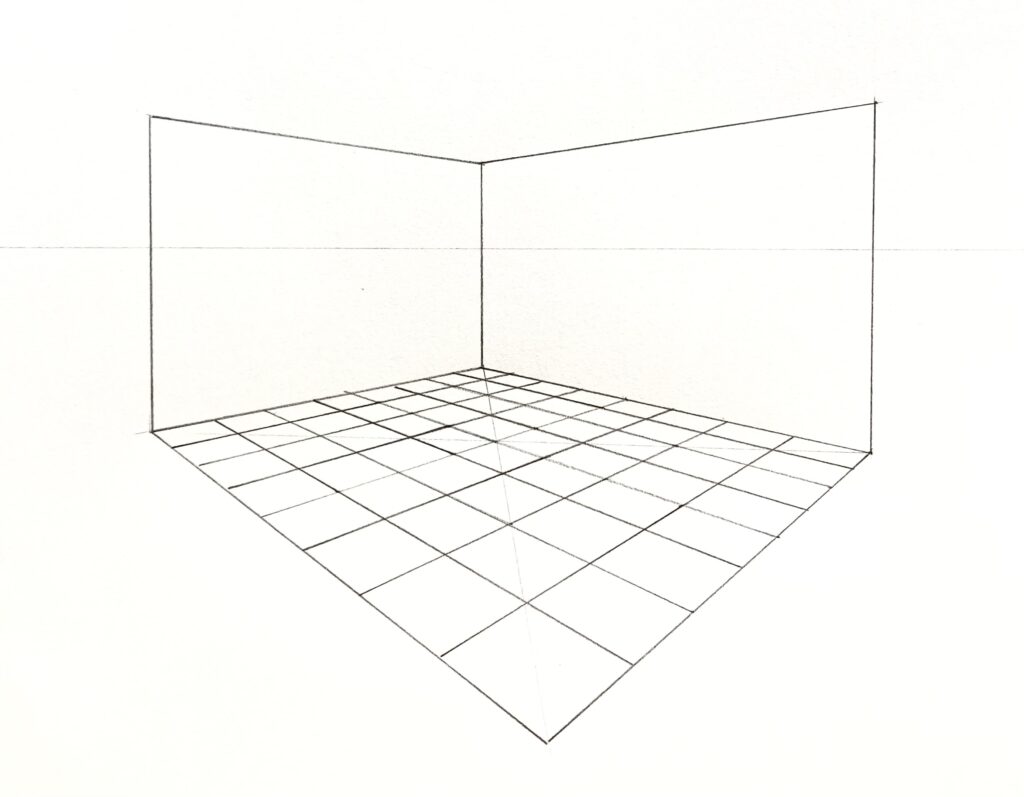

・タイルが敷き詰められた部屋

このタイルが敷き詰められた部屋も、部屋やタイルに対して自分やカメラが平行に位置しています。

部屋やタイル横の辺は、アイレベルに対して平行、縦(高さ)の辺は、アイレベルに対して垂直で、

奥行きの辺にしかパースがついていないので一点透視ということですね。

一点透視図法のタイルの描き方は、

簡単! 一点透視図法 タイルの描き方 具体的な手順をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

では、続いて二点透視図法の使い分けについてです。

二点透視図法は、一点透視の状態の物を回転させて見たときに使う

二点透視図法は、どんなときに使うのかというと、

一点透視の状態の物を回転させて見たとき、つまり、物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置しているときに使います。

なぜなら、二点透視図法は、

一点透視の状態の物を回転させて見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態)だからですね。

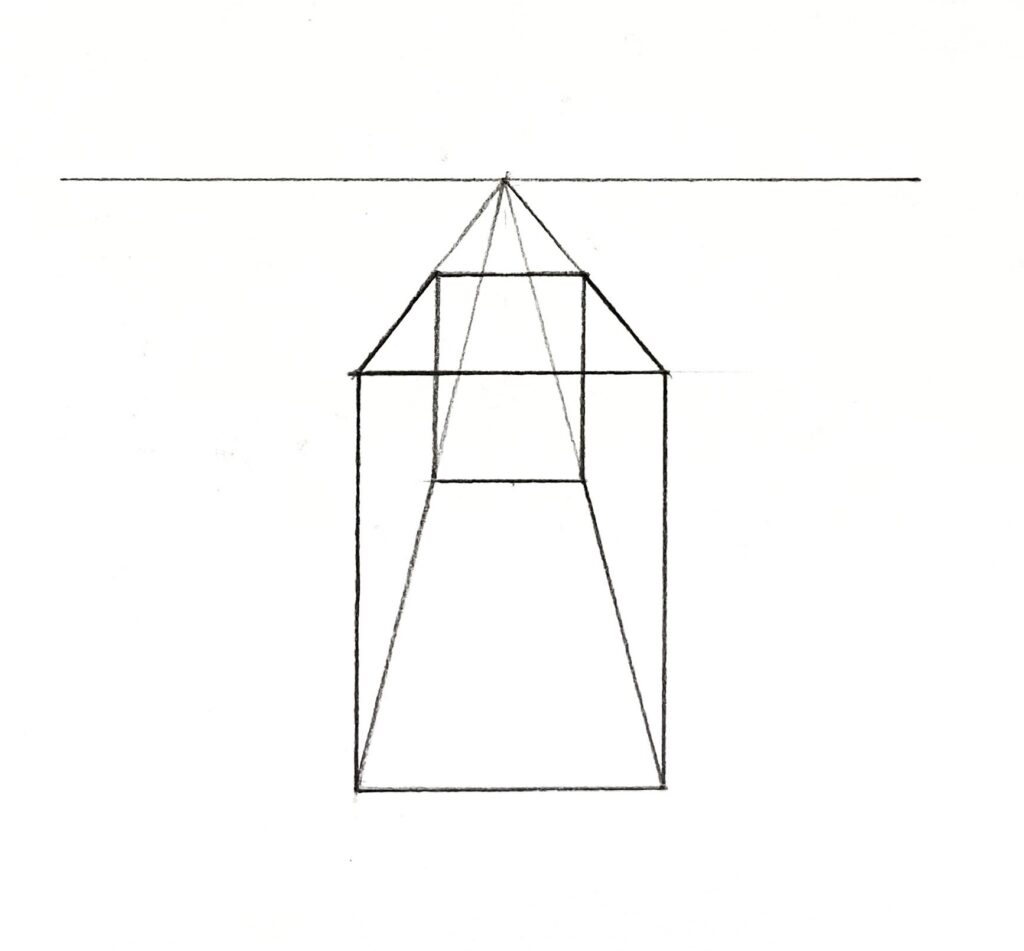

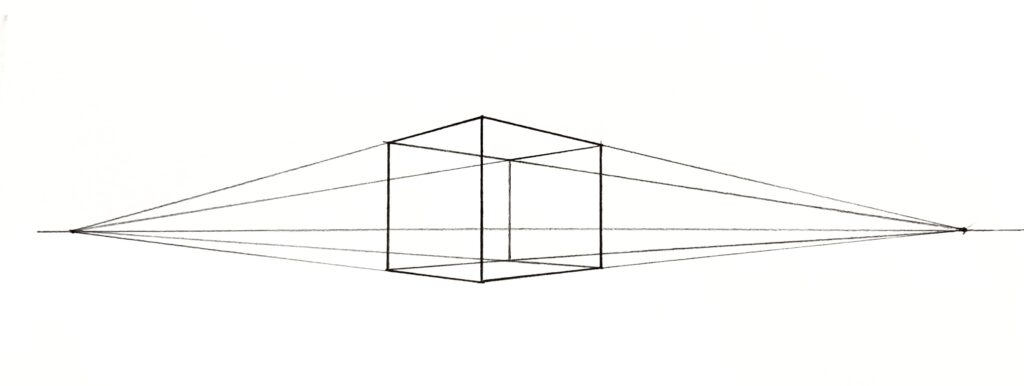

二点透視図法のおさらい

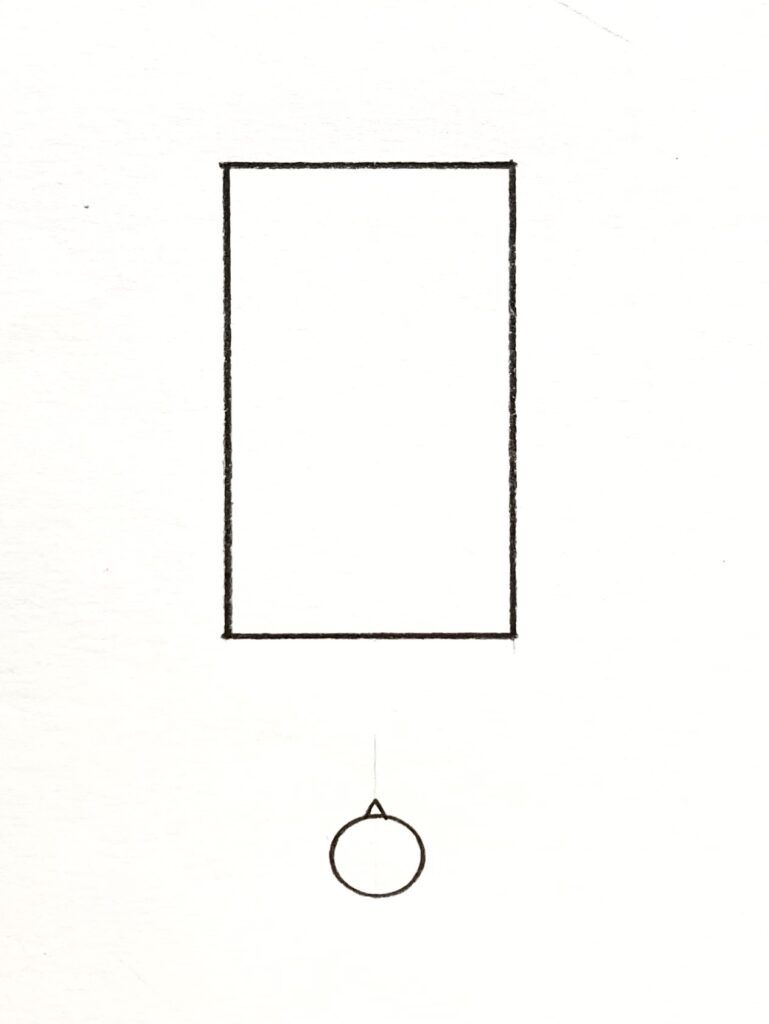

二点透視図法は、以下のような感じで表されることが多いですが、

①

②

③

これらは全て一点透視の状態の物を回転させてた状態です。

これは上から見た感じをイメージするとわかりやすいです。

例えば、②

の箱は、以下のような感じです。

箱に対して自分やカメラが斜めに位置しているわけだね

この②

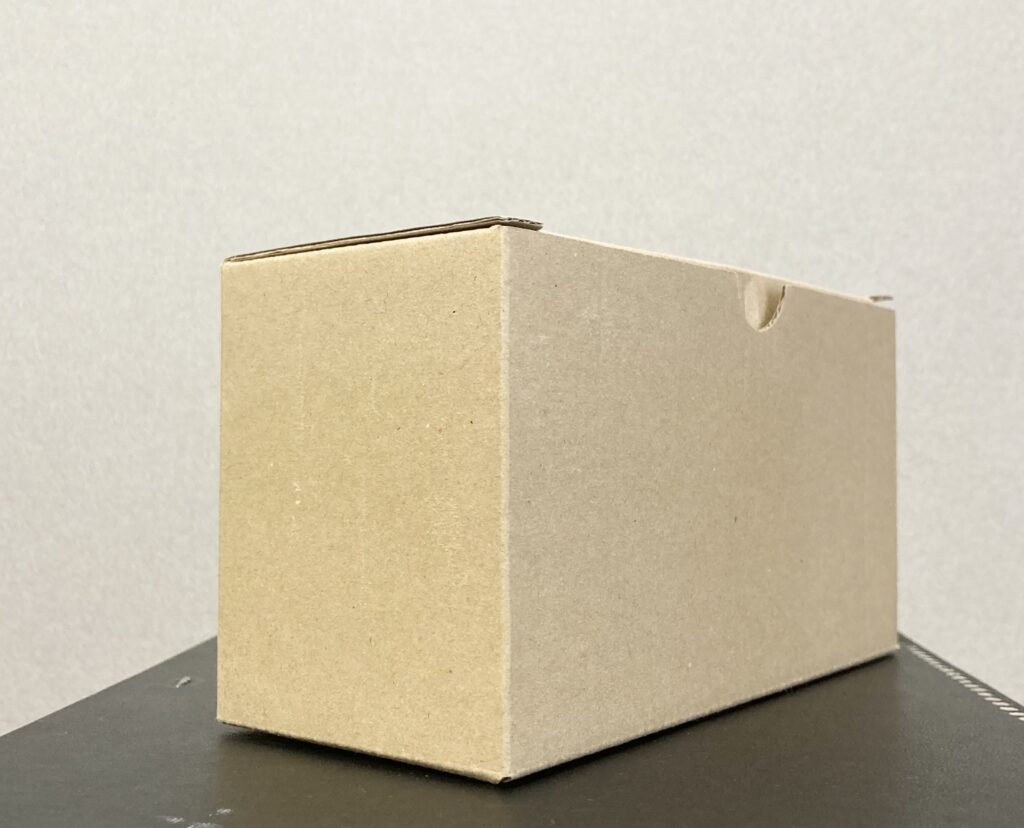

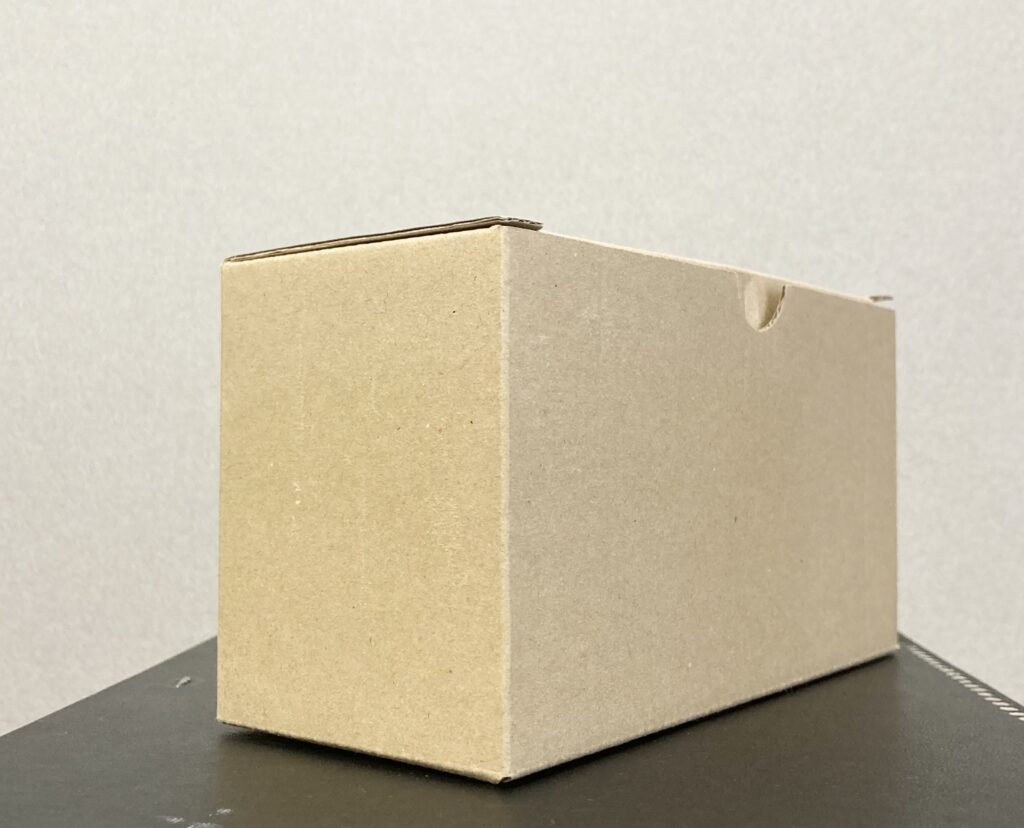

の状態を実際の箱を使って再現してみました。

以下のような感じですね。

一点透視の以下の状態から、

箱を回転させたことによって、以下の二点透視の状態

になったということですね。

二点透視図法については、

二点透視図法とは何か わかりやすく解説します【簡単 初心者向け】

でより詳しく解説しています。

では、次に、具体的な作品例をいくつか紹介します。

二点透視図法の作品例

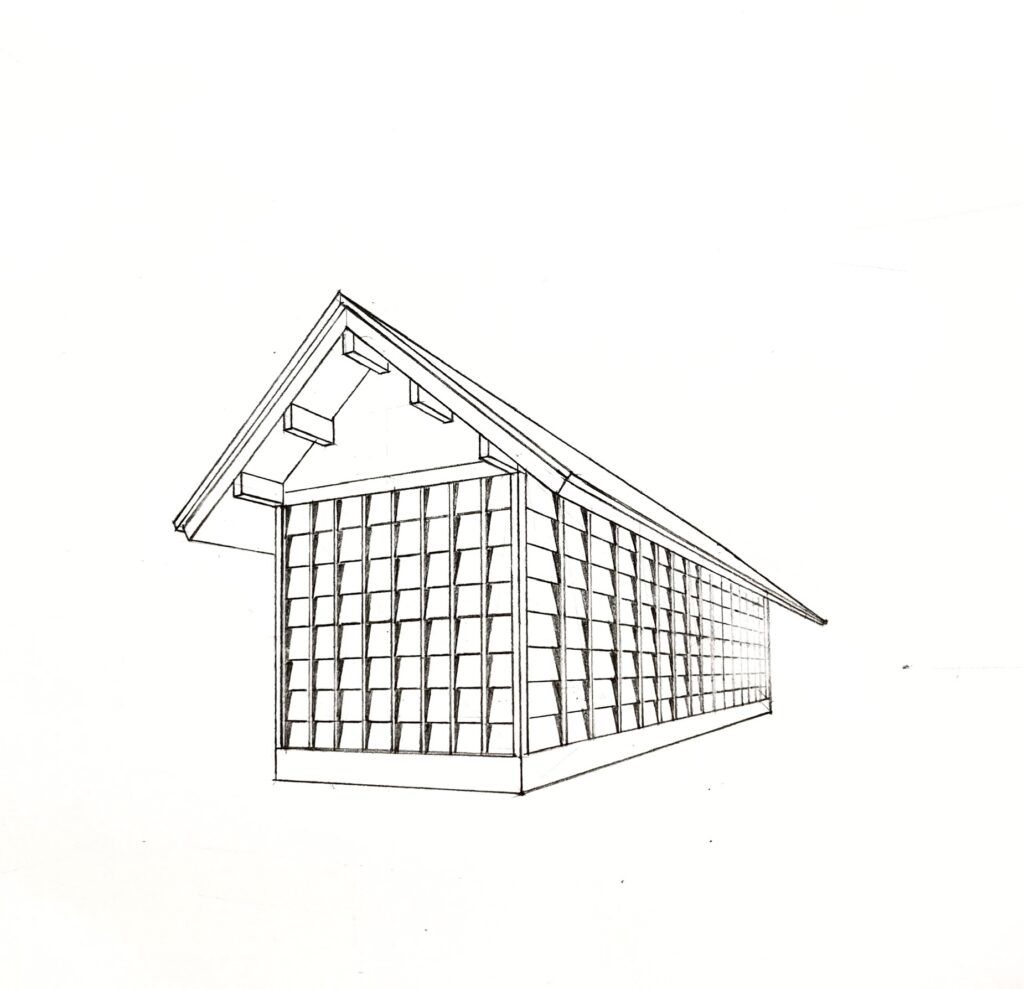

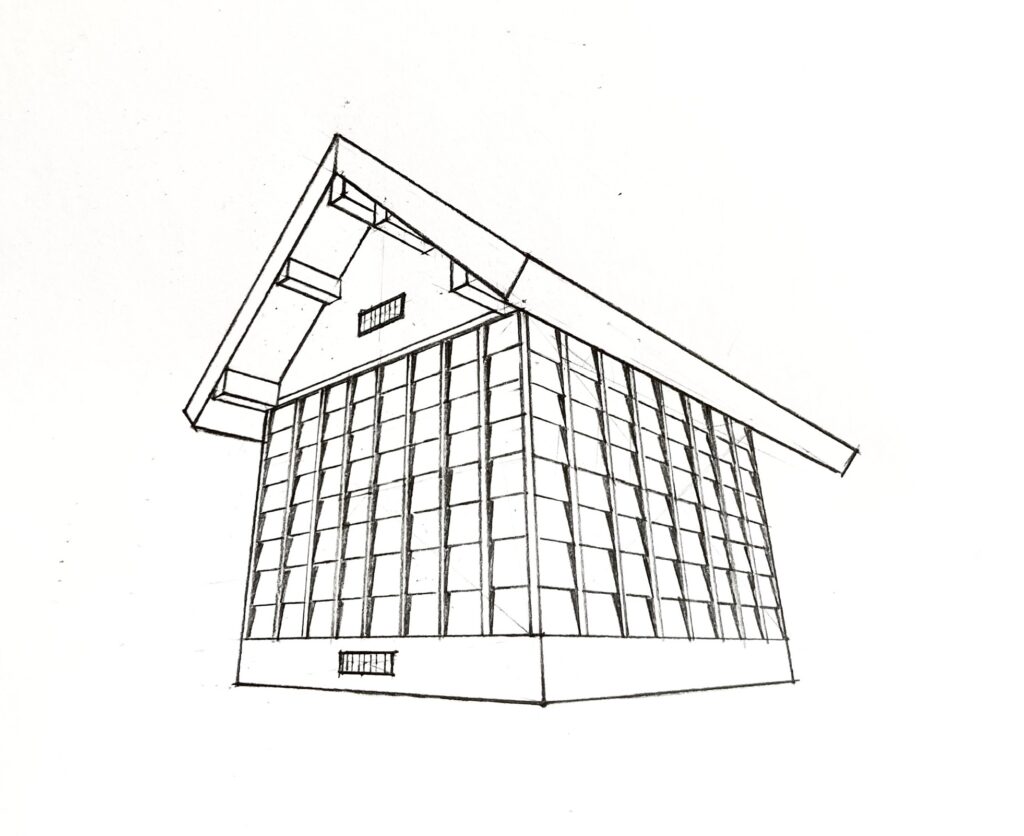

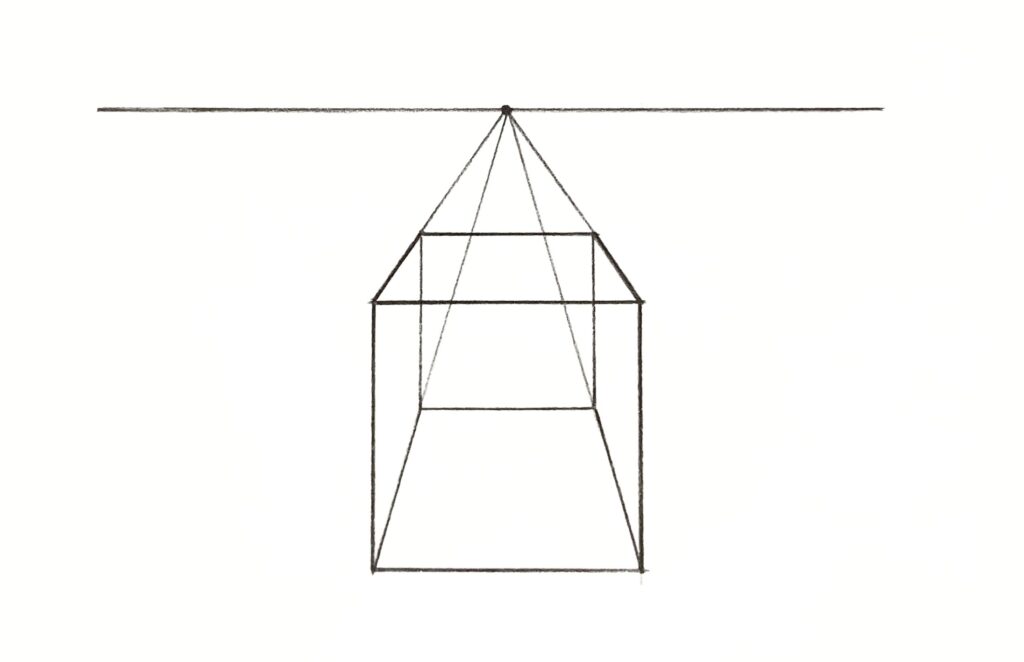

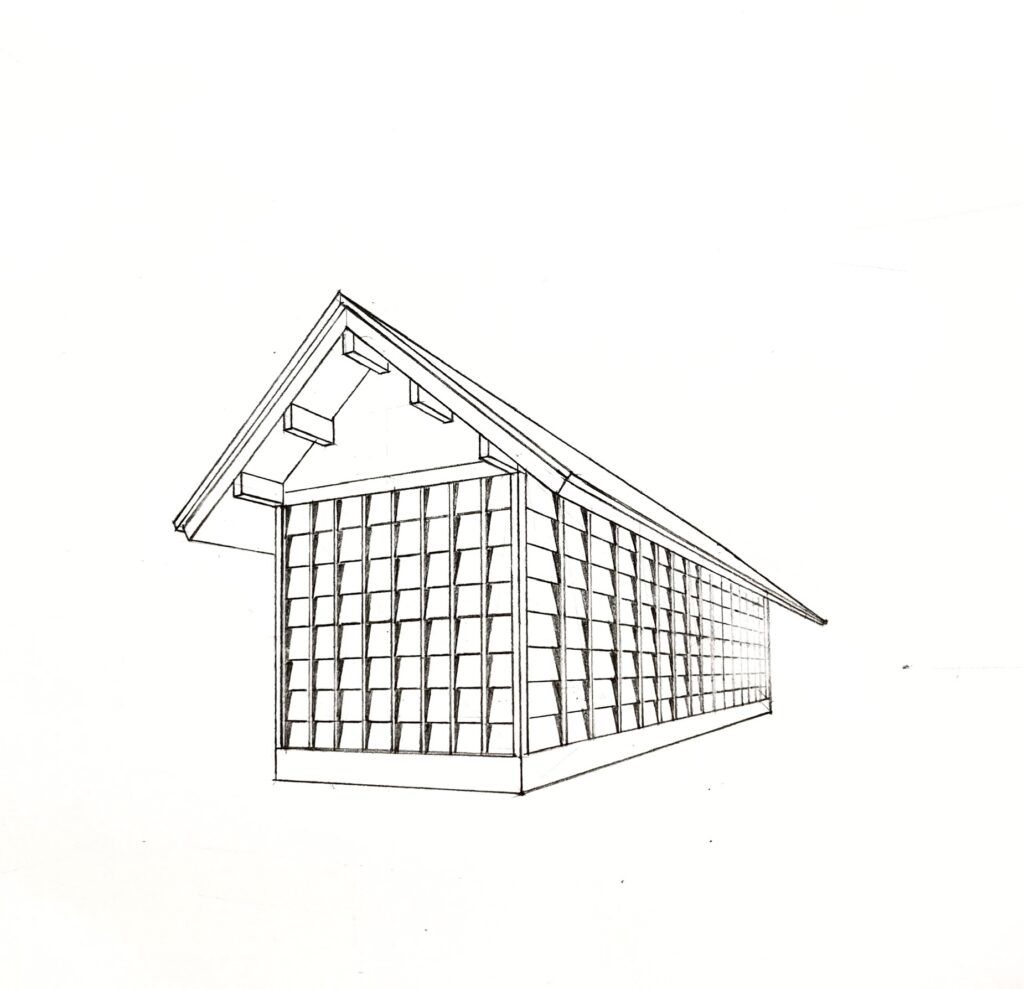

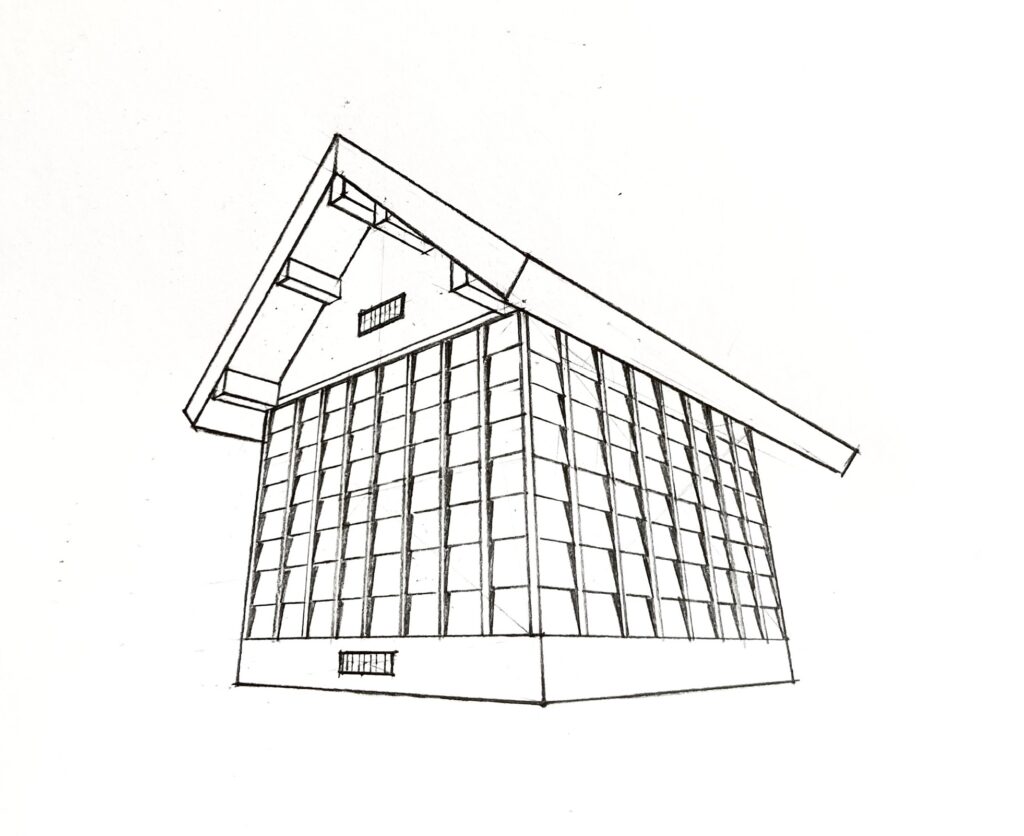

・三角屋根の建物

縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、左右の辺にパースがついているので、二点透視ということですね。

二点透視図法の三角屋根の描き方は、

二点透視図法で 「三角・切妻屋根」の家の描き方をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

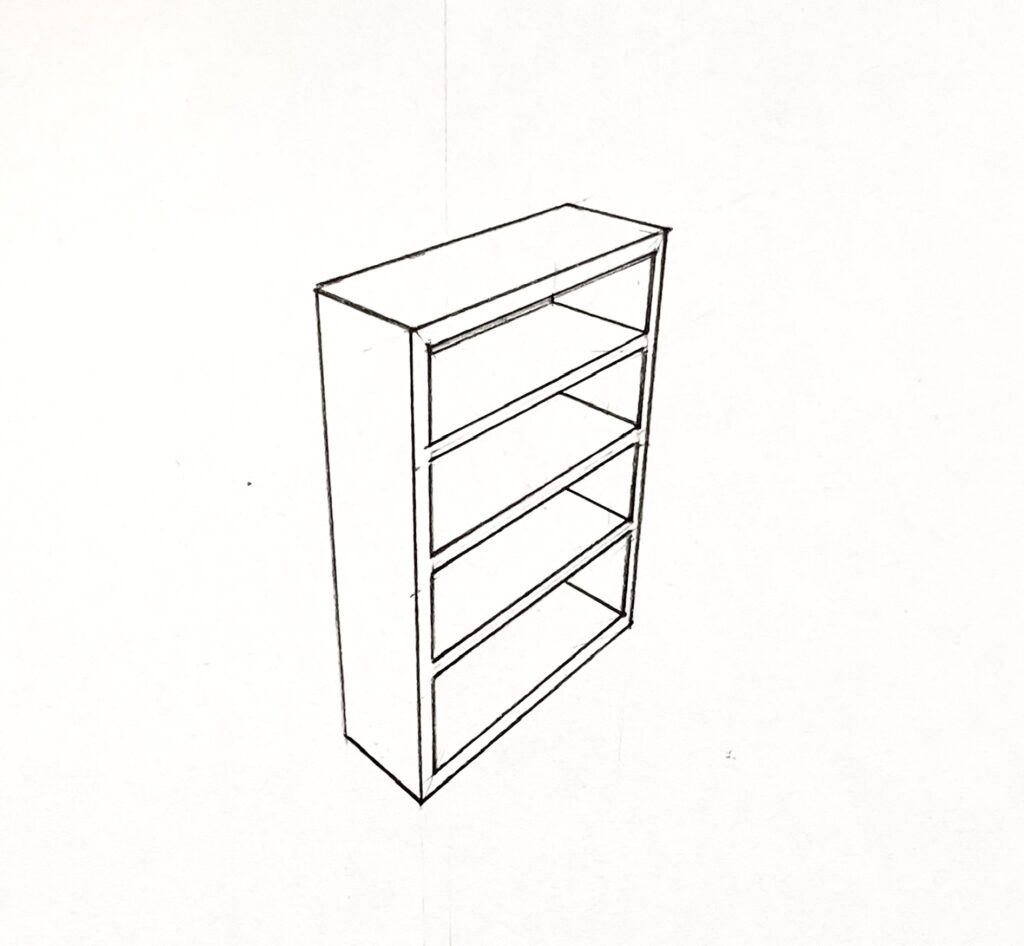

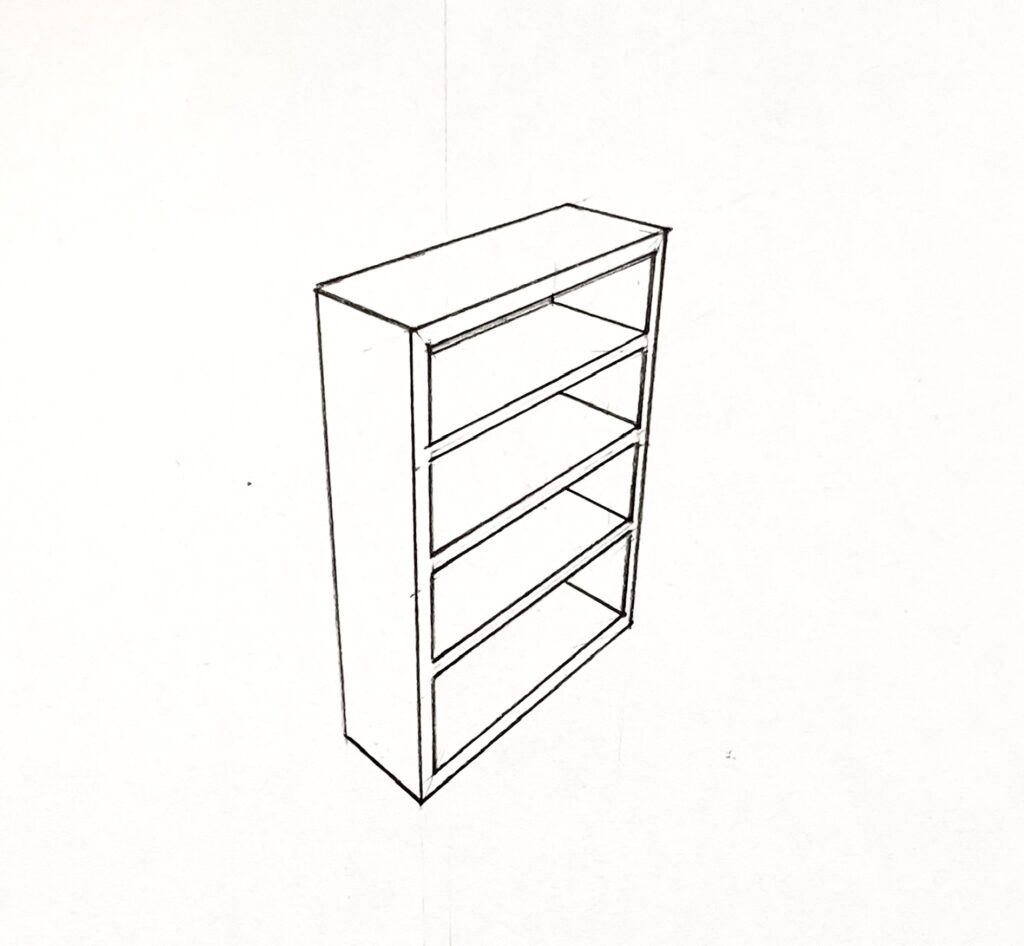

・本棚

縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、左右の辺にパースがついているので、二点透視ということですね。

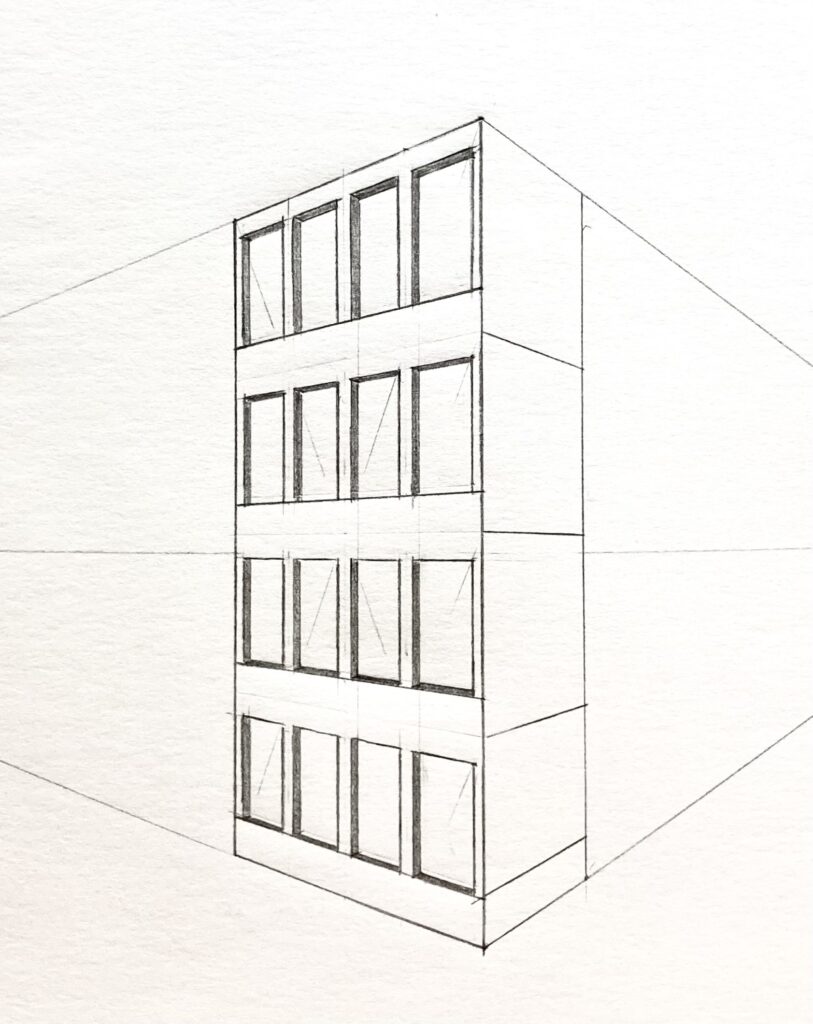

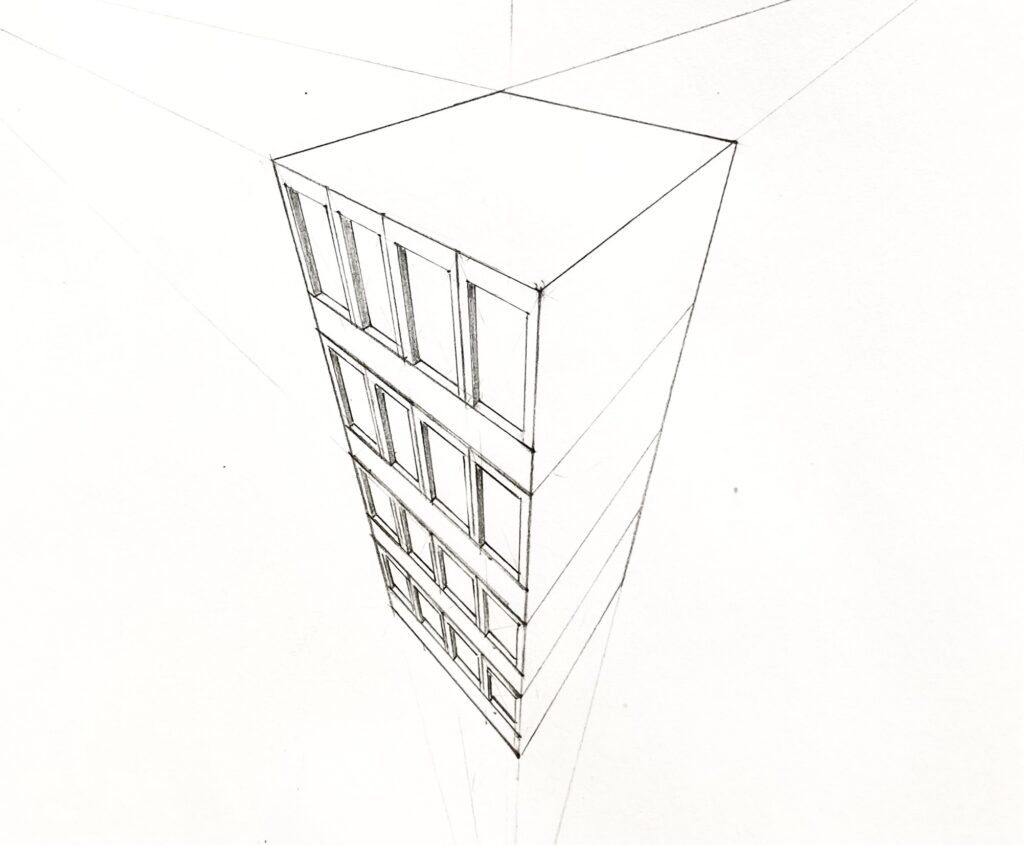

・ビル

縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、左右の辺にパースがついているので、二点透視ということですね。

二点透視図法のビルの描き方は、

簡単! 二点透視図法 ビルの描き方 【手順をわかりやすく解説します】

でわかりやすく解説しています。

・トンネル

縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、左右の辺にパースがついているので、二点透視ということですね。

二点透視図法のトンネルの描き方は、

簡単に描ける! 一点・二点透視図法 トンネルの描き方をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

・タイルが敷き詰められた部屋

左右の辺にパースがついているので、二点透視ということですね。

また、部屋も、縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、左右の辺にパースがついているので、二点透視です。

二点透視図法のタイルの描き方は、

【簡単!】 二点透視図法 タイルの描き方 手順をわかりやすく解説します

でわかりやすく解説しています。

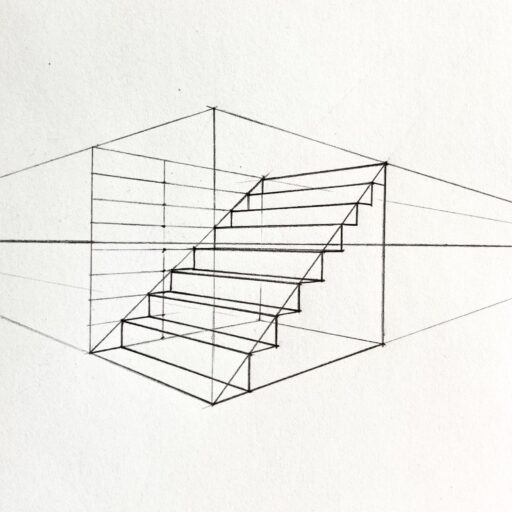

・階段

縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、左右の辺にパースがついているので、二点透視ということですね。

二点透視図法の階段の描き方は、

簡単に描ける! 一点、二点透視図法の階段の描き方 わかりやすく解説!

にてわかりやすく解説しています。

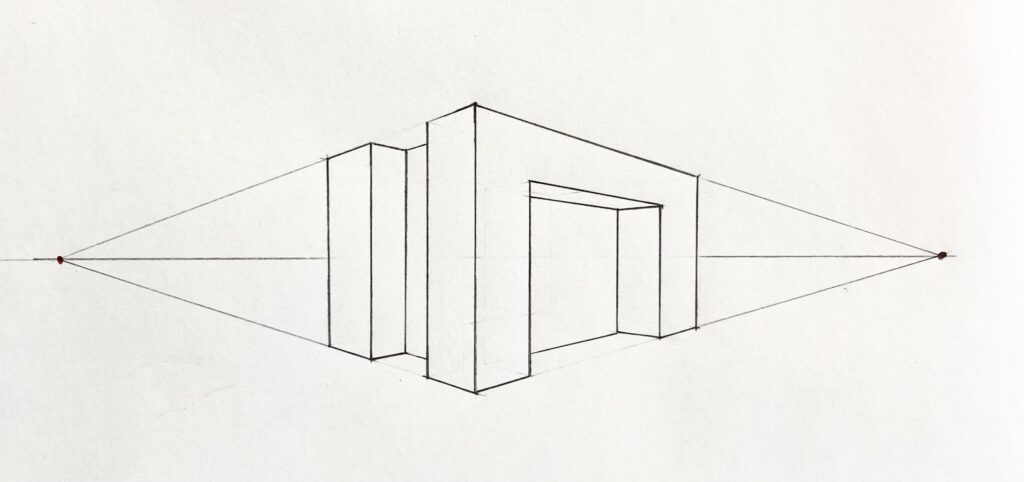

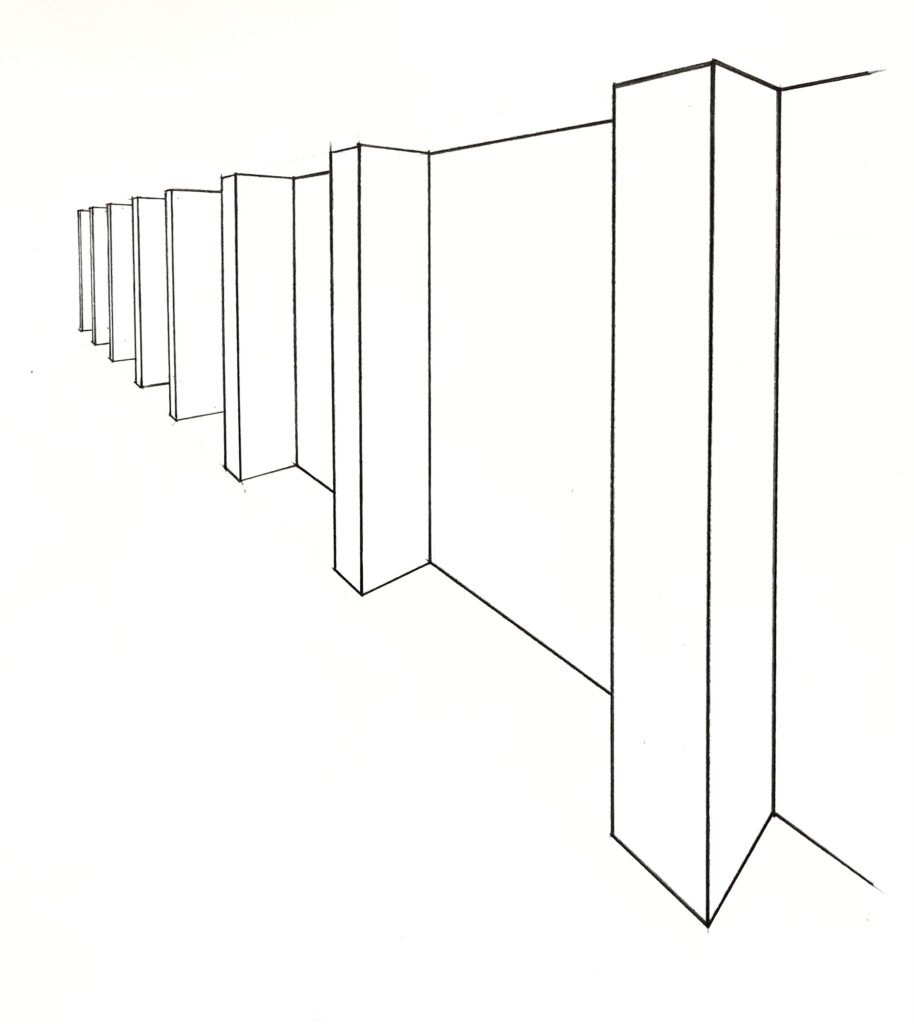

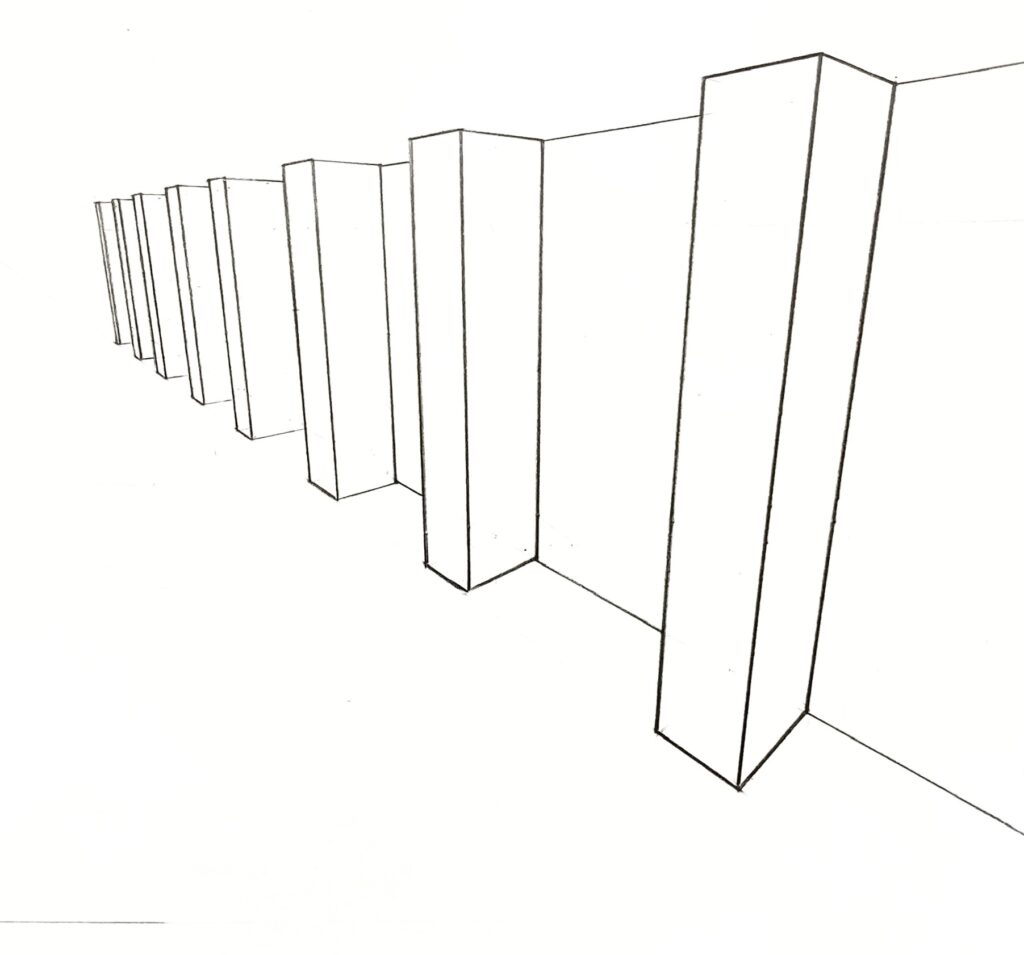

・凹みのある建物

建物の壁が凹んでいますが、それぞれ縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、左右の辺にパースがついているので、二点透視ということですね。

また、建物自体も縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、左右の辺にパースがついているので、二点透視です。

二点透視図法の凹みの描き方は、

二点透視図法 建物の凹み、引っ込ませる描き方をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

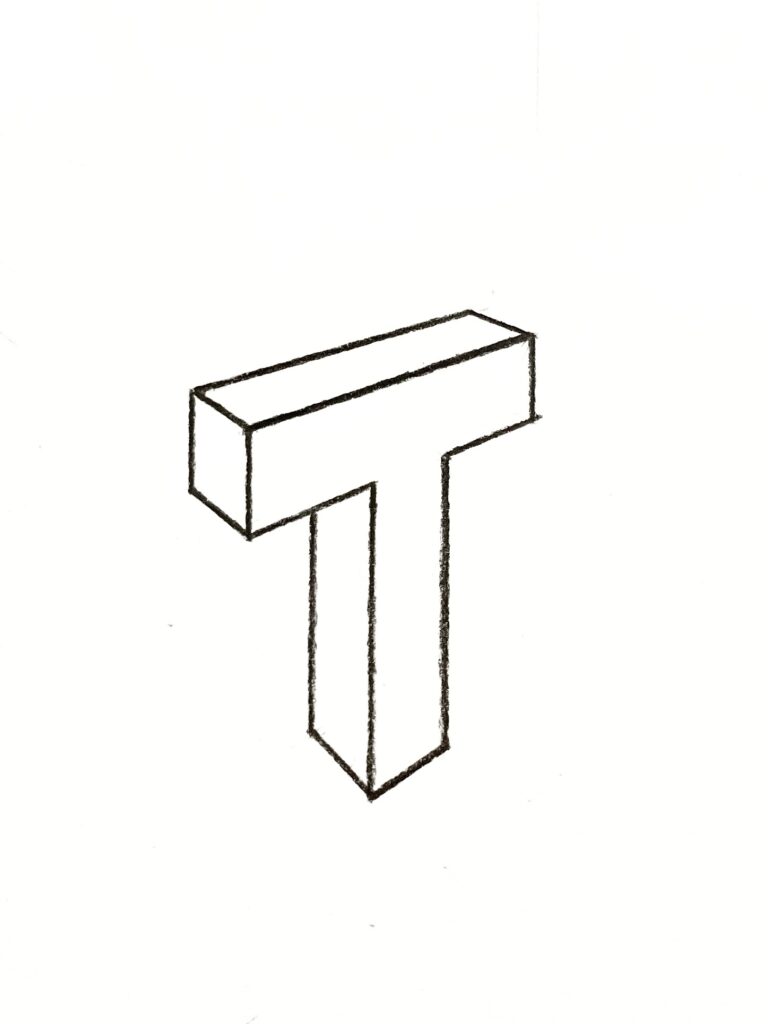

・アルファベット T

縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、左右の辺にパースがついているので、二点透視ということですね。

二点透視図法 アルファベットTの描き方は、

【簡単!】二点透視図法 アルファベットTの描き方をわかりやすく解説

にてわかりやすく解説しています。

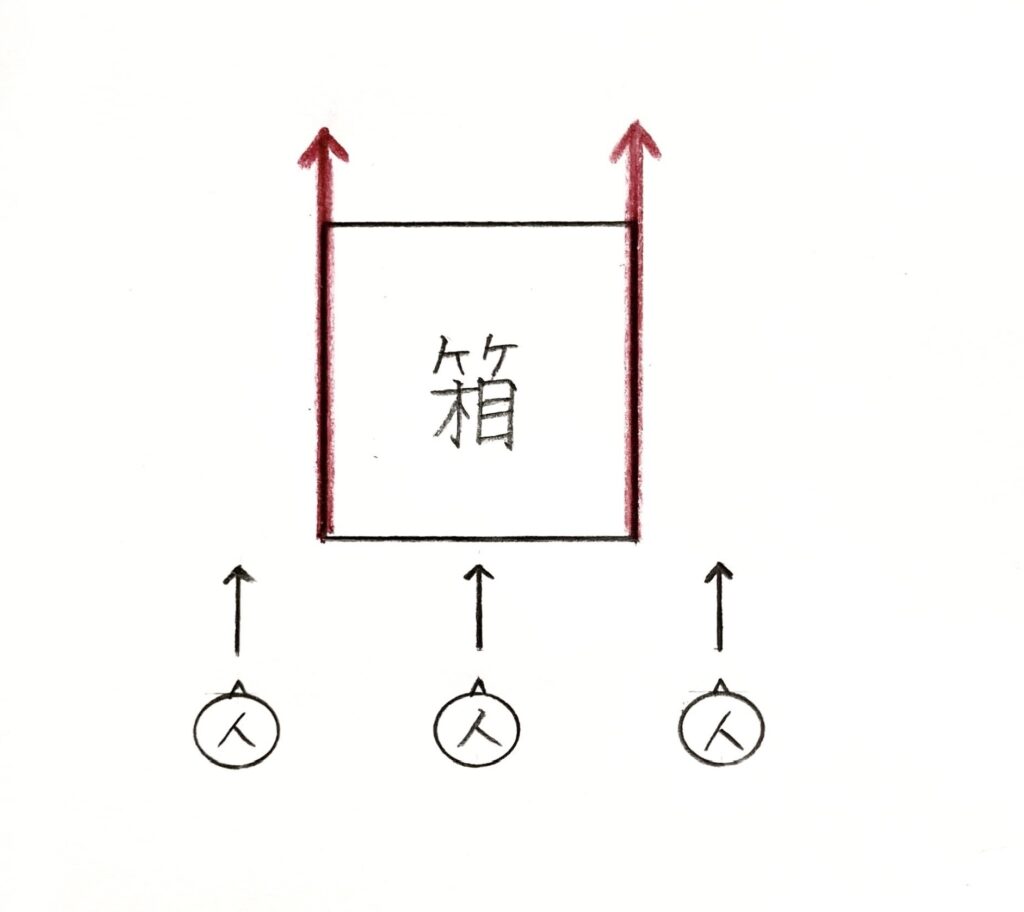

三点透視図法は、二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりしたときに使う

三点透視図法は、どんなときに使うかというと、二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりしたときに使います。

なぜなら、三点透視図法は、二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態だからですね。

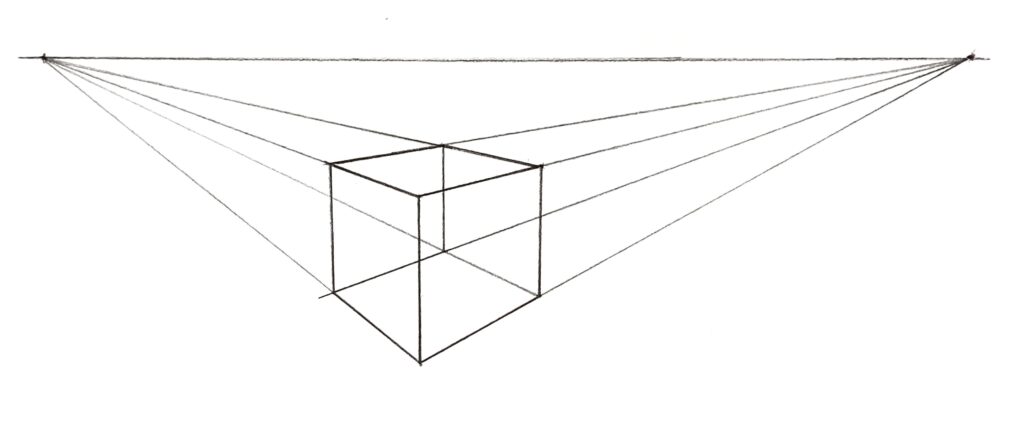

三点透視図法のおさらい

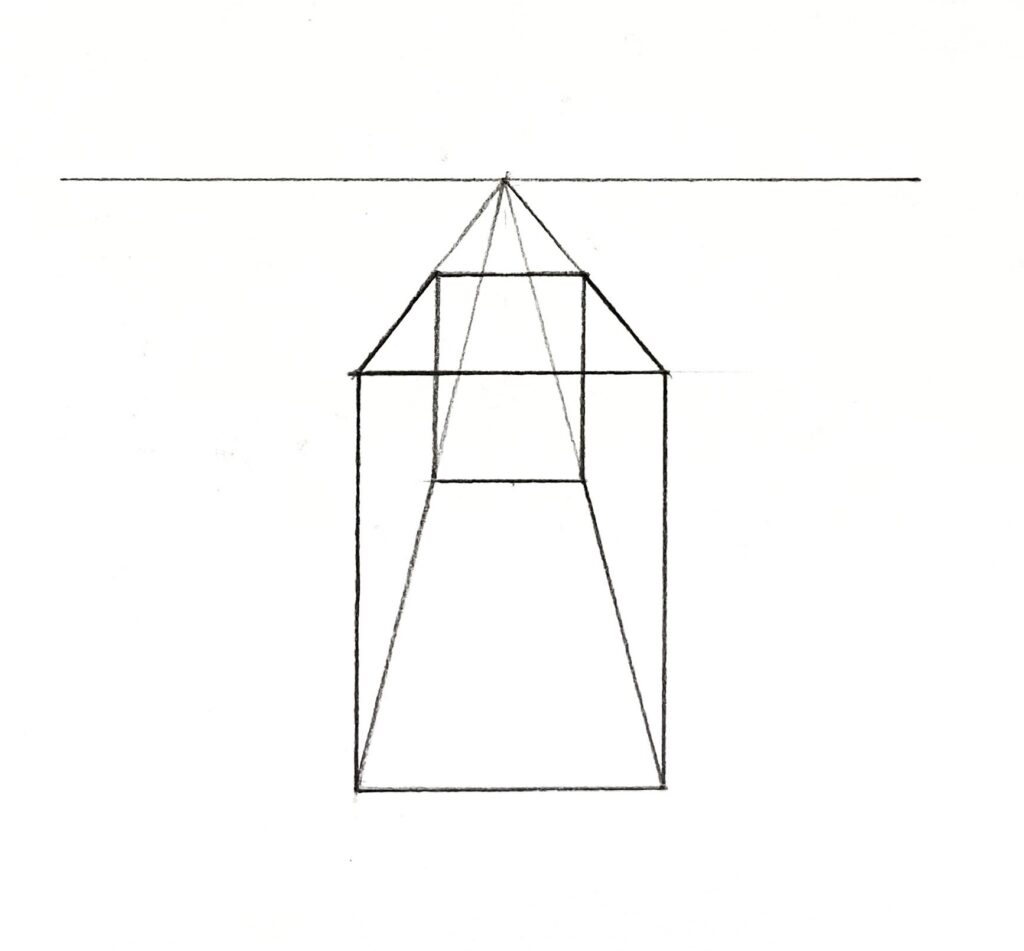

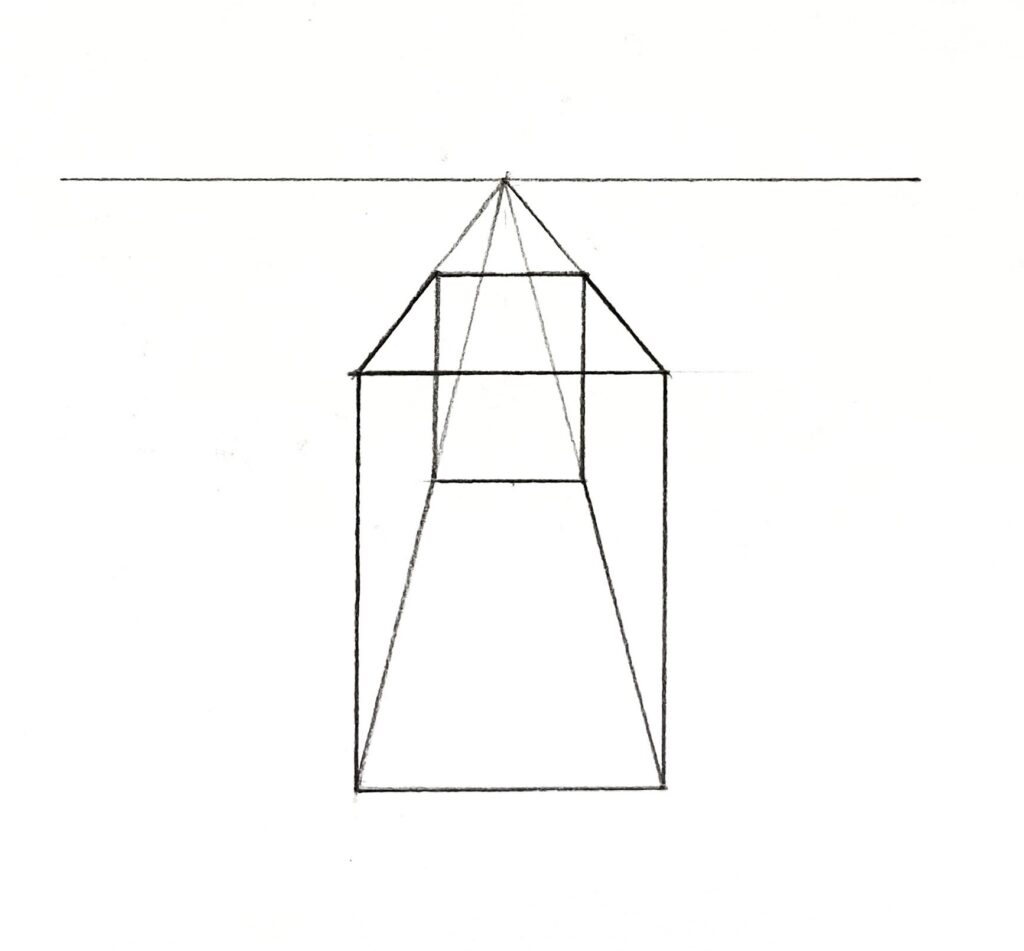

三点透視図法は、以下のような感じで表されることが多いですが、

これらは全て、二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態です。

二点透視のときは、縦(高さ)の線(辺)は、アイレベルに対して垂直で、パースはついていませんでしたが、

三点透視図法は、二点透視の状態から見上げたり、見下ろしたりすることで、縦方向(上下方向)にパースがつきます。

例えば、以下の二点透視の状態から、

下から見上げたり、

上から見下ろしたりすると三点透視ですね。

三点透視図法については、

三点透視図法とは何か わかりやすく解説します 【簡単 初心者向け】

でより詳しく解説しています。

では、次に、具体的な作品例をいくつか紹介します。

三点透視図法の作品例

これは、下向きにパースがついているね

・三角屋根の建物

これは、上向きにパースがついているね

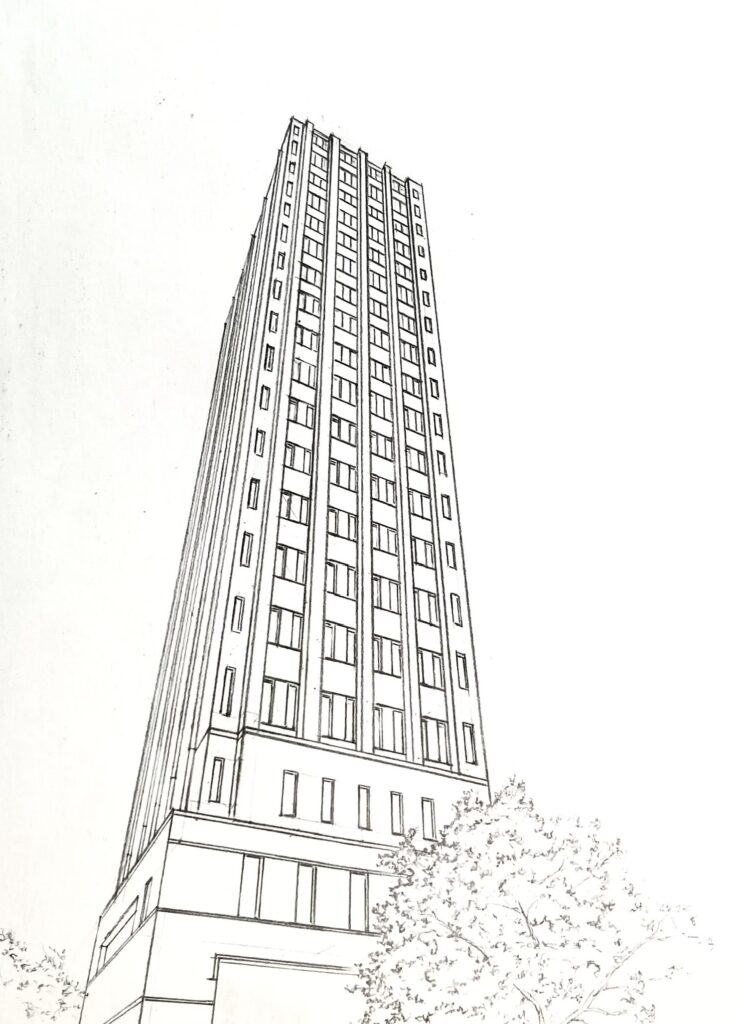

・見上げたビル(あおり)

これは、上向きにパースがついているね

・見下ろしたビル(ふかん)

これは、下向きにパースがついているね

三点透視図法のビルの描き方は、

簡単! 三点透視図法 フカンとアオリのビルの描き方をわかりやすく解説

にてわかりやすく解説しています。

・見下ろしたビル群(ふかん)

これも、下向きにパースがついているね

・本棚

これも、下向きにパースがついているね

一点、二点、三点透視図法の効果・特徴、メリット・デメリット

では続いて、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の効果・特徴、メリット・デメリットについてです。

一点透視図法の効果・特徴、メリット・デメリット

一点透視図法は、物を正面から見た状態なので、奥行きにしかパースがつきません。

なので、一点透視図法は奥行き感がすごく強調される感じになります。

以下のような感じですね。

奥行きをすごく感じるね!

また、奥行きにしかパースがつかない分、安定感があり、落ち着いた印象になります。

逆に言うと、動きがなく、少しつまらない印象を与えると言えるかもしれません。

まとめると以下のような感じです。

◻︎一点透視図法の効果・特徴

・奥行き感が強調される

・安定感や落ち着いた印象を与える

◻︎メリット

・奥行き感が強調できる

・安定感がある、落ち着いた印象を与える

◻︎デメリット

・動きがない分、少しつまらない感じがしなくもない

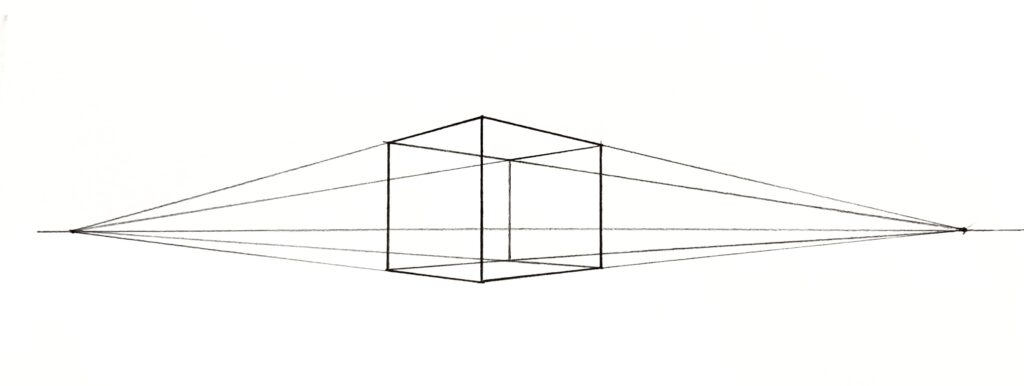

二点透視図法の効果・特徴、メリット・デメリット

二点透視図法は、一点透視の状態の物を回転させて見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態)なので、

一点透視の状態に比べて動きや躍動感が出ます。

例えば、同じ立方体でも、

二点透視図法を使うと、一点透視図法では出せなかった動きや躍動感が出せます。

以下のような感じですね。

・一点透視の立方体

・二点透視の立方体

ただ、このあとの三点透視図法に比べると動きや躍動感は少し落ち着きます。

まとめると以下のような感じです。

◻︎二点透視図法の効果・特徴

・一点透視図法に比べて、動きや躍動感が出る

◻︎メリット

・一点透視図法に比べて、動きや躍動感が出る

◻︎デメリット

・三点透視図法に比べると、やや動きや躍動感は弱く、少し落ち着いた印象になる

三点透視図法の効果・特徴、メリット・デメリット

三点透視図法は、二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態なので、

二点透視の状態に比べて、より臨場感やダイナミックな動きが出ます。

例えば、同じ建物でも、三点透視図法を使うと、二点透視図法では出せなかった臨場感や、よりダイナミックな動きが出せます。

以下のような感じですね。

・二点透視図法

・三点透視図法

確かに三点透視図法の方がなんか、その場にいるような臨場感や動きを感じるね!

逆に言うと、一点透視図法や二点透視図法にはあった安定感や落ち着いた印象はなくなります。

さらに、三点透視図法の大きな効果・特徴、メリットとしては、現実感・リアリティさが出せる点があります。

普段見ている身のまわりの物や建物は基本的に三点透視であることが多いです。

例えば、家を描く場合、家は自分の身長よりも高いので、基本的には見上げているわけですよね。

なので、上向きにパースがついていることがほとんどです。

よって、三点透視図法を使って描くことで、より現実感・リアリティさを出すことができます。

例えば、以下のような感じです。

・二点透視図法

・三点透視図法

三点透視図法を使って、上向きにパースをつけてあげることで、普段見ている状態に近い感じを出せるってことだね

他にも、同じ見下ろした家具などでも、

見下ろしているので下向きにパースをつける三点透視図法を使ってあげると、

より現実感・リアルな感じを演出することができます。

・二点透視図法

・三点透視図法

家具とかも見下ろすと下向きにパースがついていることが多いので、三点透視図法を使うとリアルな感じが出せるんだね!

まとめると以下のような感じです。

◻︎三点透視図法の効果・特徴

・二点透視図法に比べて、より臨場感やダイナミックな動きが出せる

・現実感・リアリティさが出せる

◻︎メリット

・二点透視図法に比べて、より臨場感やダイナミックな動きが出せる

・現実感・リアリティさが出せる

◻︎デメリット

・一点透視図法、二点透視図法にはあった安定感や落ち着いた印象はなくなる

さて、ここまで一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の効果・特徴、メリット・デメリットを見てきましたが、

これらはあくまでも目安みたいな感じで、実際に絵を描くときに、

三点透視の構図だから、三点透視図法で描かないといけないということではありません。

一点透視図法はこんな効果やメリット・デメリットがあってみたいな感じで、参考程度にすると良いのかなと思います。

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の描き方

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の描き方は、各記事でわかりやすく解説しています。

・一点透視図法の描き方

簡単! パース 一点透視図法の描き方 具体的な手順をわかりやすく解説!

・二点透視図法の描き方

簡単! 二点透視図法の描き方 具体的な手順・ポイントをわかりやすく解説!

・三点透視図法の描き方

簡単! 三点透視図法の描き方 【手順をわかりやすく解説します】

透視図法の勉強にわかりやすくてオススメの本1冊

透視図法について学ぶなら、パース 透視図法の勉強におすすめの本4冊 イラストを上手く描こう!でも紹介していますが、

『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』がわかりやすくてオススメです。

この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み実践すると、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につきます。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説している、パース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

著者であり、漫画家・専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが、実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちからの質問をもとに作られたものです。

なぜ、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につくのかというと、

それは、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストを使ってわかりやすく解説しているからです。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説しているパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

先程も紹介しましたが、著者の漫画家であり、専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちの質問をもとに作られたものです。

なので、パースを初めて学ぶ方の目線に立って、そういった初心者の方がしっかりと理解できるように、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説しています。

例えば、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の解説部分では、

パースを学ぶ方が一番難しいと感じるアイレベルや消失点との関係性を、図を使って丁寧にわかりやすく解説しています。

また、パースの分割や増殖といったテクニック・ノウハウの解説部分でも、わかりやすく見やすい図解で丁寧に解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方がやりがちなミスや間違い、

そして、こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、ワンポイントアドバイスとして解説しています。

一般的にパース(透視図法)の解説書となると、難しい図や説明で解説されていることが多いです。

そのため、パースを初めて学ぶ方は、

「うわぁ…、パースってめちゃくちゃ難しくて全然わからない…」

という感じで挫折してしまいます。

しかし、本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』は、

パースを初めて学ぶ方でもしっかりと理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストを使って解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方が、やりがちな間違いや、

こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、

ワンポイントアドバイスとして解説しており、よりわかりやすいように工夫しています。

なので、「パースって難しくて全然わからない…」という感じにならずに学ぶことができます。

つまり、パースを初めて学ぶ方が理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説し、

さらにワンポイントアドバイスでよりわかりやすさを工夫した、

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を実践すれば、

あなたも、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

を簡単に身につけることができるのです。

以下の記事で詳しく紹介しています。

また、以下の各記事では、水彩画や風景画、人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

風景画・水彩画の勉強におすすめの本を種類別・目的別に7冊紹介

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の見分け方

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の見分け方については、

【簡単!】 一点、二点、三点透視図法の見分け方をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

まとめ: 【簡単】 一点、二点、三点透視図法はこう使い分けよう 【作品例アリ】

今回は、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の使い分けについて紹介しました。

それぞれの使い分けは、以下のような感じでした。

① 一点透視図法 : 物を正面から見たとき(物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置しているとき)に使う

◻︎効果・特徴

・奥行き感が強調される

・安定感や落ち着いた印象を与える

◻︎メリット

・奥行き感が強調される

・安定感がある、落ち着いた印象を与える

◻︎デメリット

・動きがない分、少しつまらない感じがしなくもない

② 二点透視図法 : 一点透視の状態の物を回転させて見たとき(物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置しているとき)に使う

◻︎効果・特徴

・一点透視図法に比べて、動きや躍動感が出る

◻︎メリット

・一点透視図法に比べて、動きや躍動感が出る

◻︎デメリット

・三点透視図法に比べると、やや動きや躍動感は弱く、少し落ち着いた印象になる

③ 三点透視図法 : 二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりしたときに使う

◻︎効果・特徴

・二点透視図法に比べて、より臨場感やダイナミックな動きが出せる

・現実感・リアリティさが出せる

◻︎メリット

・二点透視図法に比べて、より臨場感やダイナミックな動きが出せる

・現実感・リアリティさが出せる

◻︎デメリット

・一点透視図法、二点透視図法にはあった安定感や落ち着いた印象はなくなる

とは言っても、実際に三点透視だから三点透視図法で描かないといけないというわけでもなく、

二点透視図法で描いてもOKですし、そこは自分の描きたい形で描くことが大切なのかなと思います。

今回は以上です。

コメント