・風景画を描きたいけど、なんか遠近法を意識して描いた方がいいみたい。でも、遠近法ってなんか難しそうだな…。 遠近法についてわかりやすく知りたいな。

・遠近法を勉強するのに初心者にもわかりやすくてオススメの本とかあったら知りたいな

・遠近法って難しそうでちょっと自分は苦手だな…。なので、難しい遠近法を使わなくても、簡単に遠近感のある風景画を描けるコツとかあったら知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎ 本記事の内容

1.風景画を描くための遠近法について わかりやすく簡単に解説します

2.遠近法を勉強するのに初心者にもわかりやすくてオススメの本

3.難しい遠近法を使わなくても簡単に遠近感を表現できるコツやポイント

この記事を書いている僕は、遠近法の勉強は3年ほどです。

主にパース(透視図法)を勉強しています。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

風景画を描くための遠近法について わかりやすく簡単に解説します

遠近法は、主に

・空気遠近法

・重ね遠近法

・パース(透視図法・線遠近法)

などがあります。

① 空気遠近法

空気遠近法は、空気が持つ性質によって奥行きを出して、遠近感を表現する方法です。

空気中には、水分やスモッグ(車や工場の排気ガスの汚れた霧など)、ホコリなどが含まれていますが、

これらによって、近くの景色や建物ははっきりと見え、逆に遠くの景色や建物などが、かすんで見えたりします。

このように、空気の性質によって遠近感を表現するのが空気遠近法です。

例えば以下のような感じです。

近くの木々は濃い緑色に見えていますが、遠くの山々は青みがかった薄い色に見えていますね。

なので、例えば、山の風景を描く際に手前は濃い緑色で塗り、

遠くの山は青みがかった薄い色で塗り分けると奥行き感が表現できます。

② 重ね遠近法

重ね遠近法は、物の重なり方で遠近感を表現する方法です。

例えば、以下のように、リンゴが2つあったときに、

どちらのリンゴが手前にあるのか奥にあるのかを、

重ねることで前後関係を明らかにして表現しています。

手前のリンゴは、全て形が見えているけど、奥のリンゴは手前のリンゴに少し隠れていて完全には見えていないね

③ パース(透視図法・線遠近法)

パース(透視図法・線遠近法)は、近くのものは大きく、

遠くのものは小さく描くことで遠近感を表現する方法です。

線だけで遠近感を表現できるので、「線遠近法」と呼ばれることもあります。

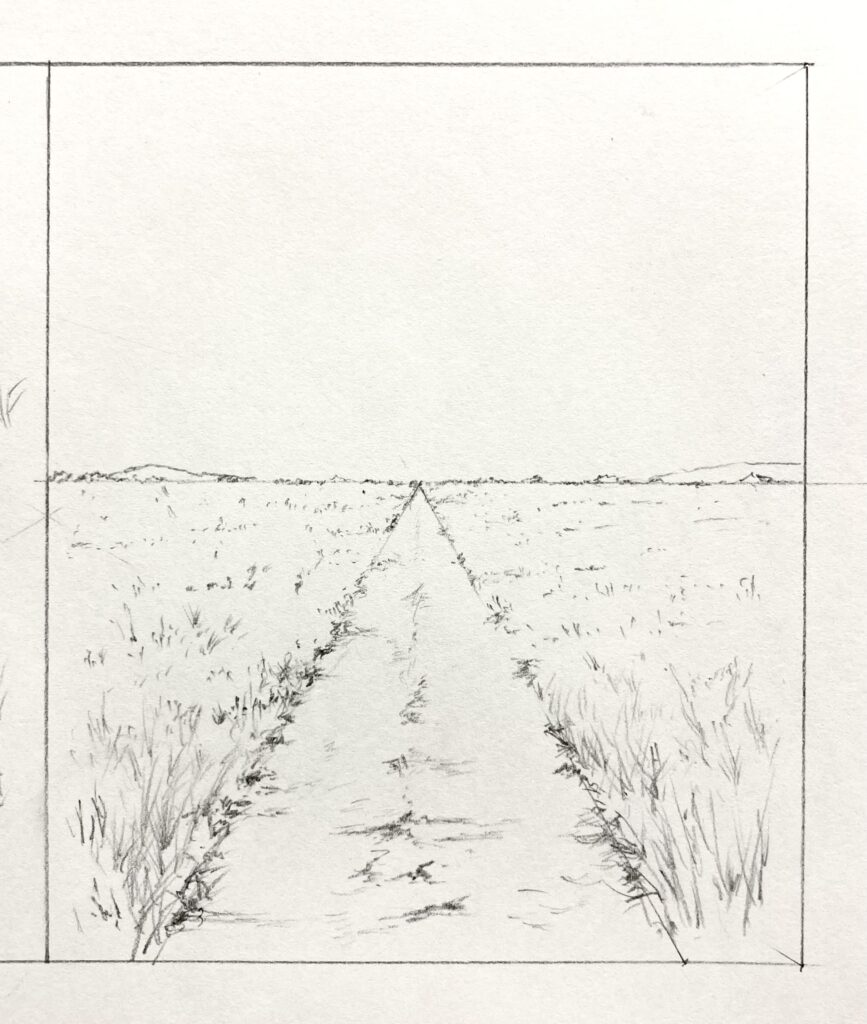

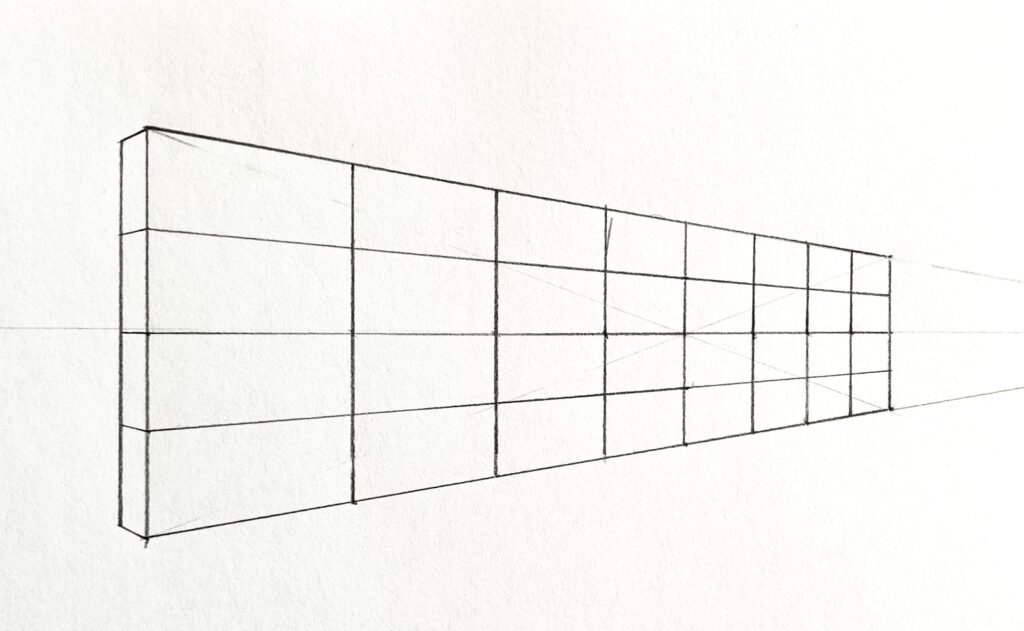

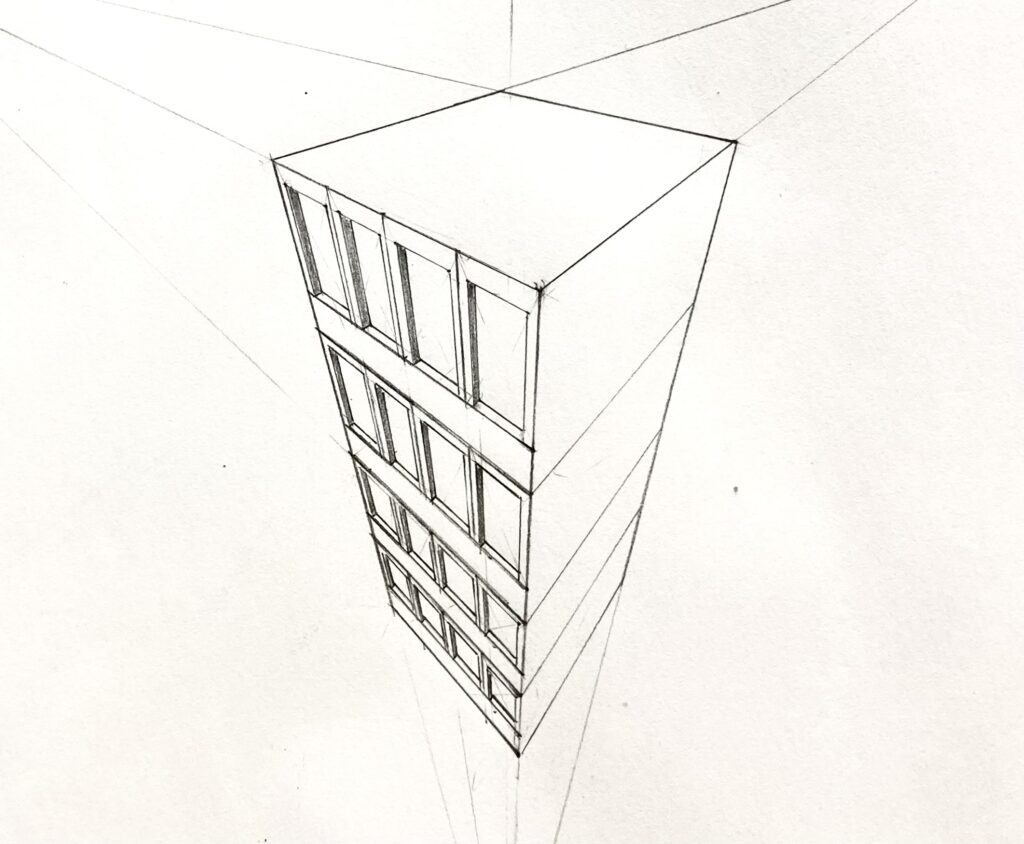

線だけで遠近感を表現するとは一体どんな感じなのかというと、例えば、以下のような感じです。

・一本道の風景

・曲がり道の風景

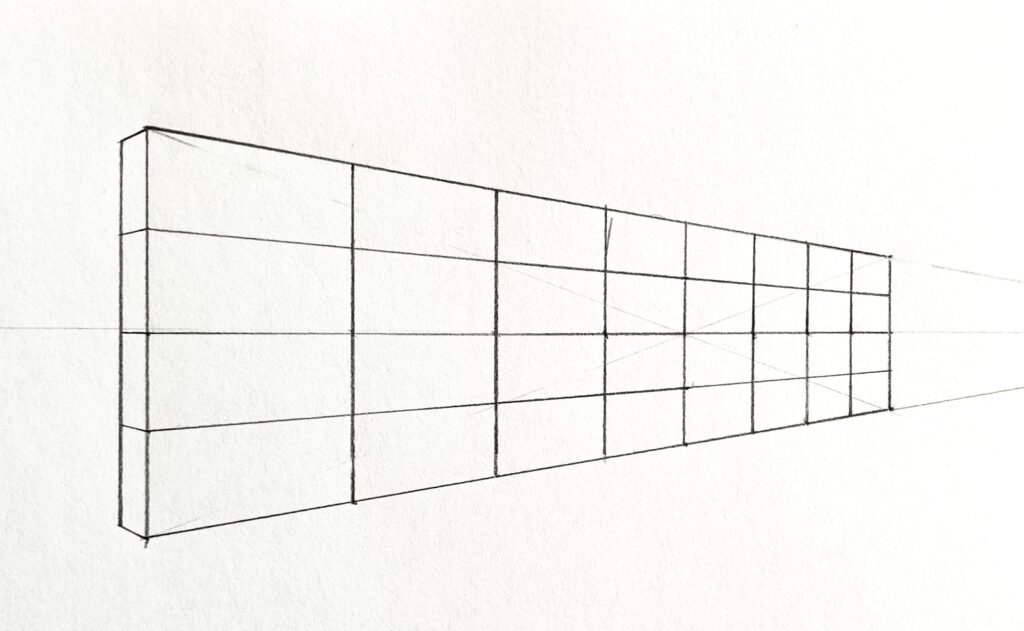

・ブロック塀

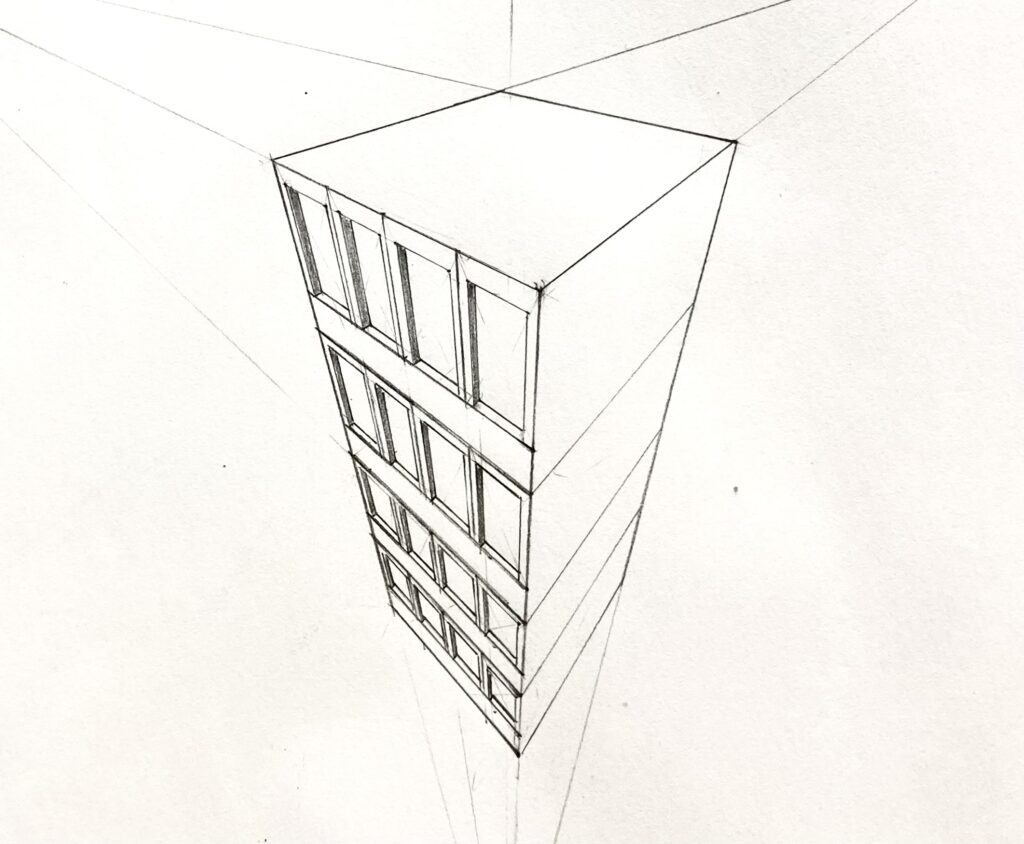

・見下ろしたビル

全て線だけで遠近感を表現しているね

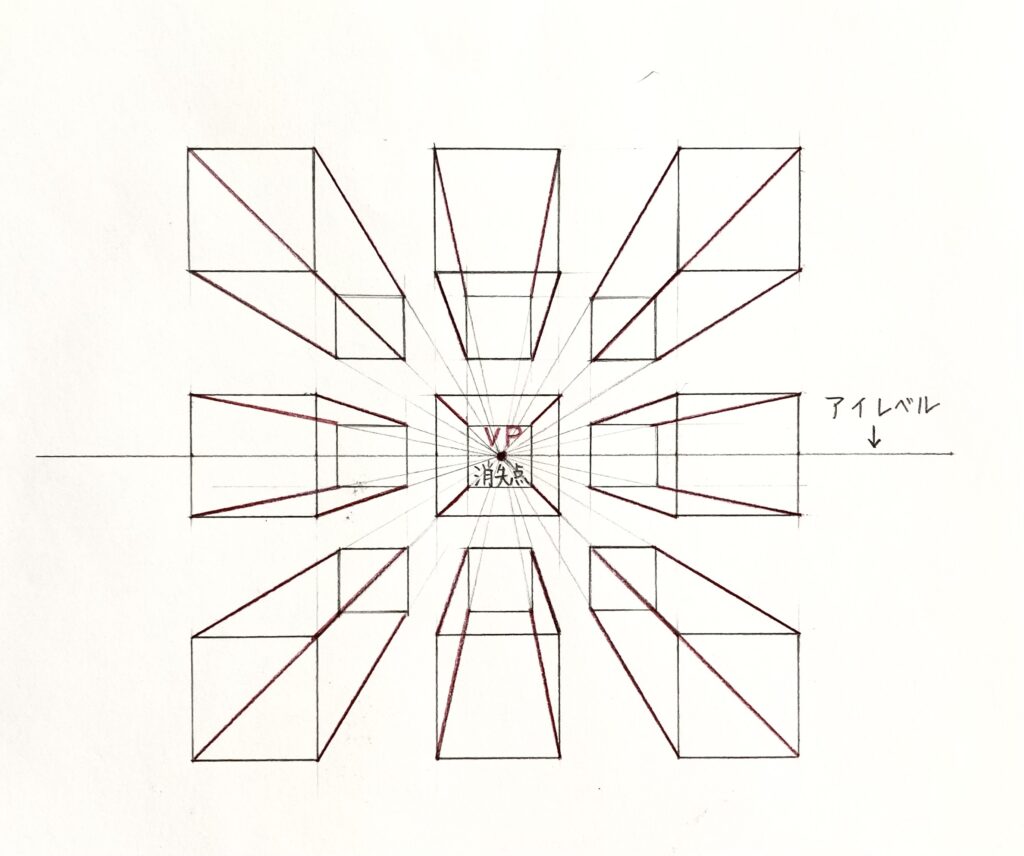

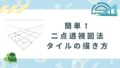

そして、パース(透視図法・線遠近法)には、

① 一点透視図法

② 二点透視図法

③ 三点透視図法

の3種類があります。

3つの違いは、簡単に言うと、

どういう状態で物を見ているのか、その状態による違い

です。

それぞれ簡単に説明します。

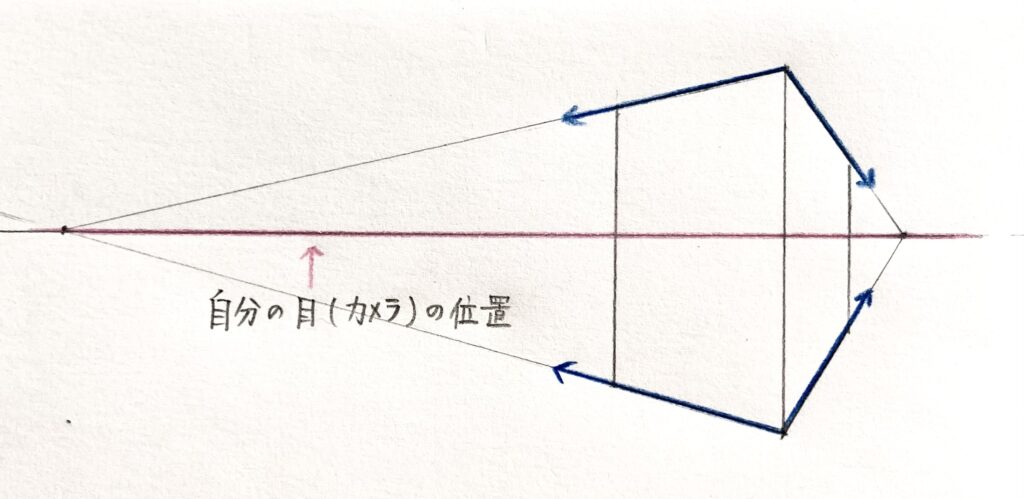

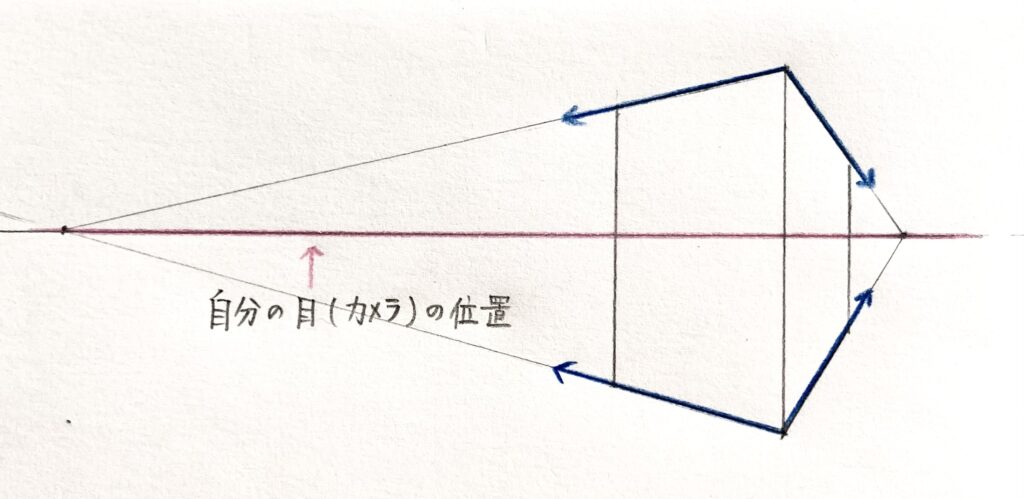

一点透視図法とは?

・どんな状態で見ているのか?

→ 一点透視図法は、物を正面から見た状態(物に対して自分or撮影しているカメラが平行な状態)です。

・どんなときに使うのか?

→ 例えば、建物などを正面から見たときなどに使います。

一点透視図法については、以下の記事で詳しく解説しています。

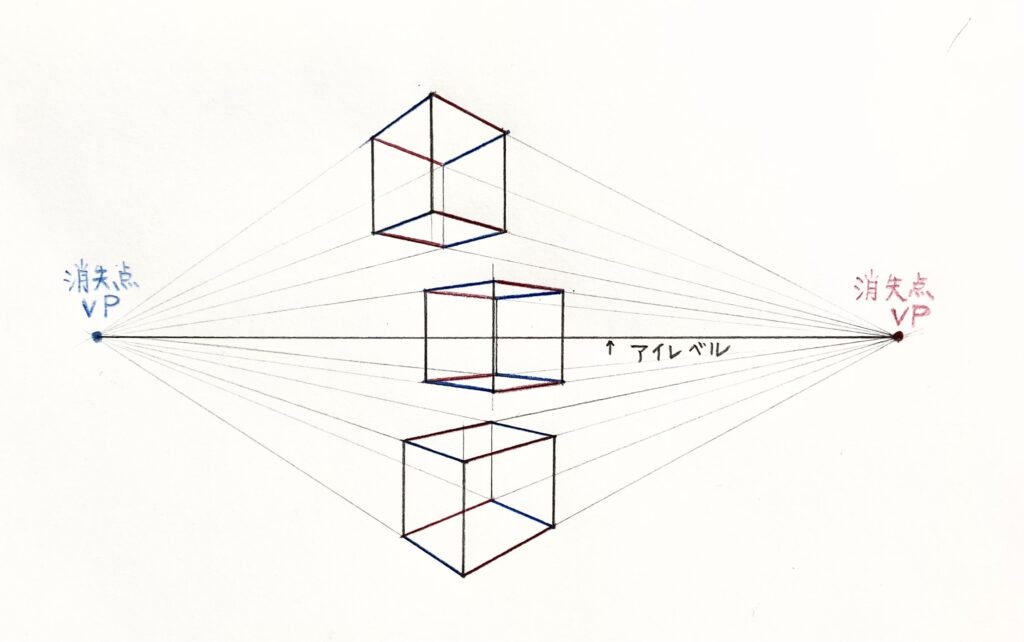

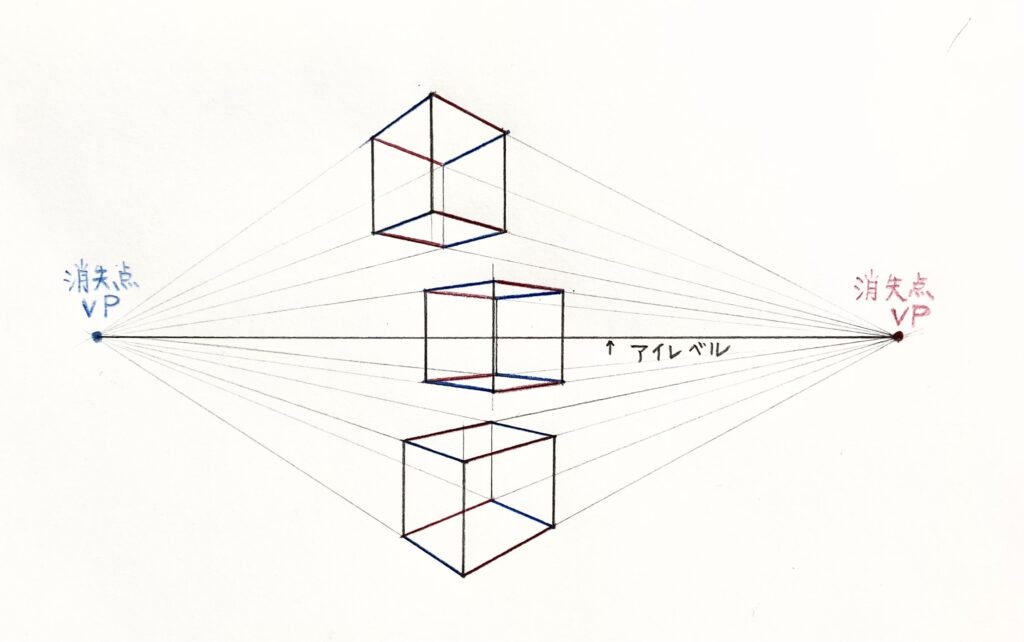

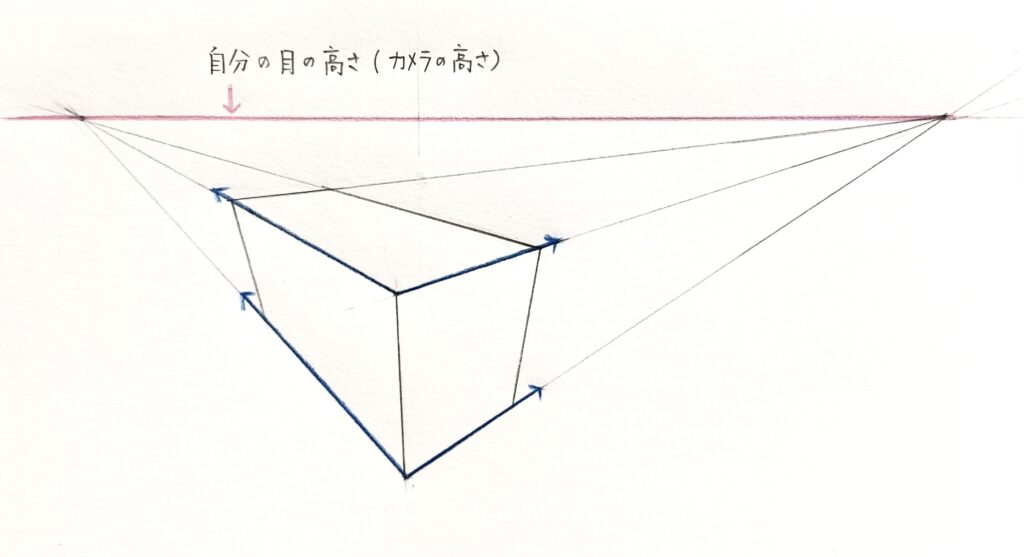

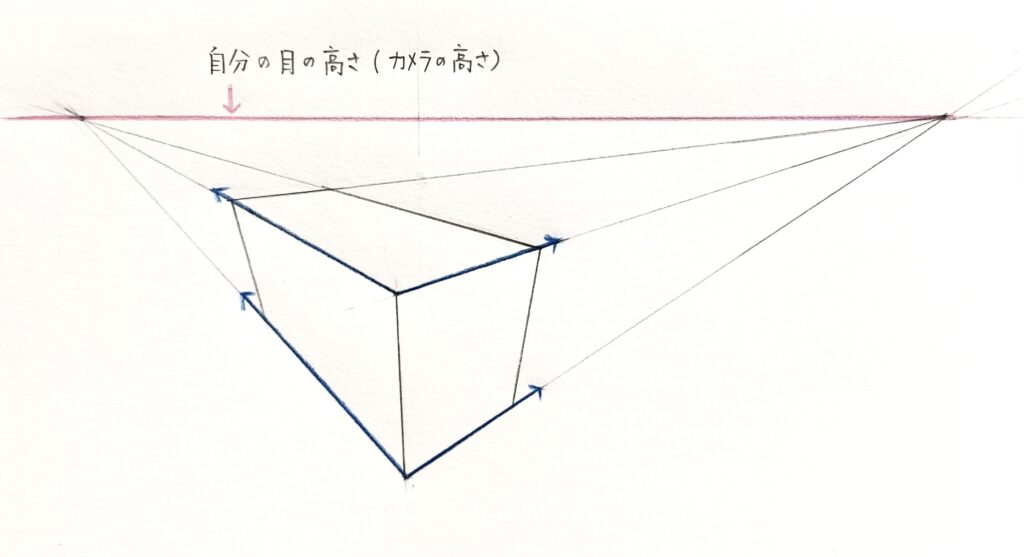

二点透視図法とは?

・どんな状態で見ているのか?

→ 二点透視図法は、物を斜めから見た状態(物に対して自分or撮影しているカメラが斜めになっている状態)です。

・どんなときに使うのか?

→ 例えば、建物などを正面ではなく、斜めから見たときなどに使います。

二点透視図法については、以下の記事で詳しく解説しています。

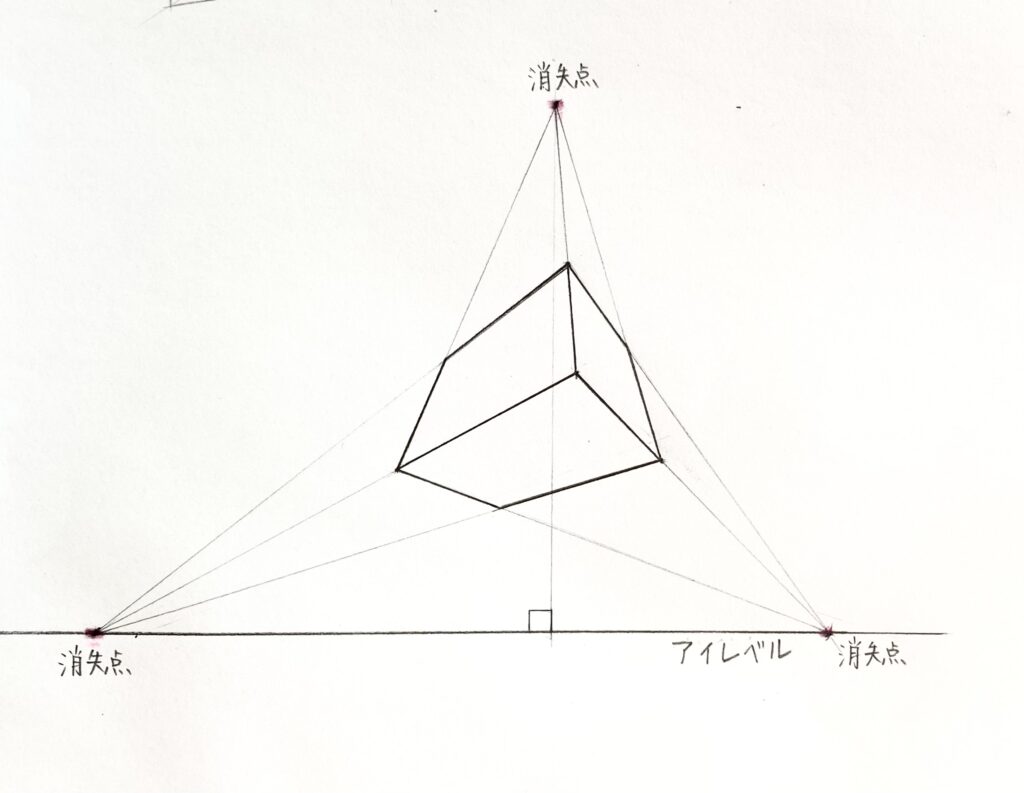

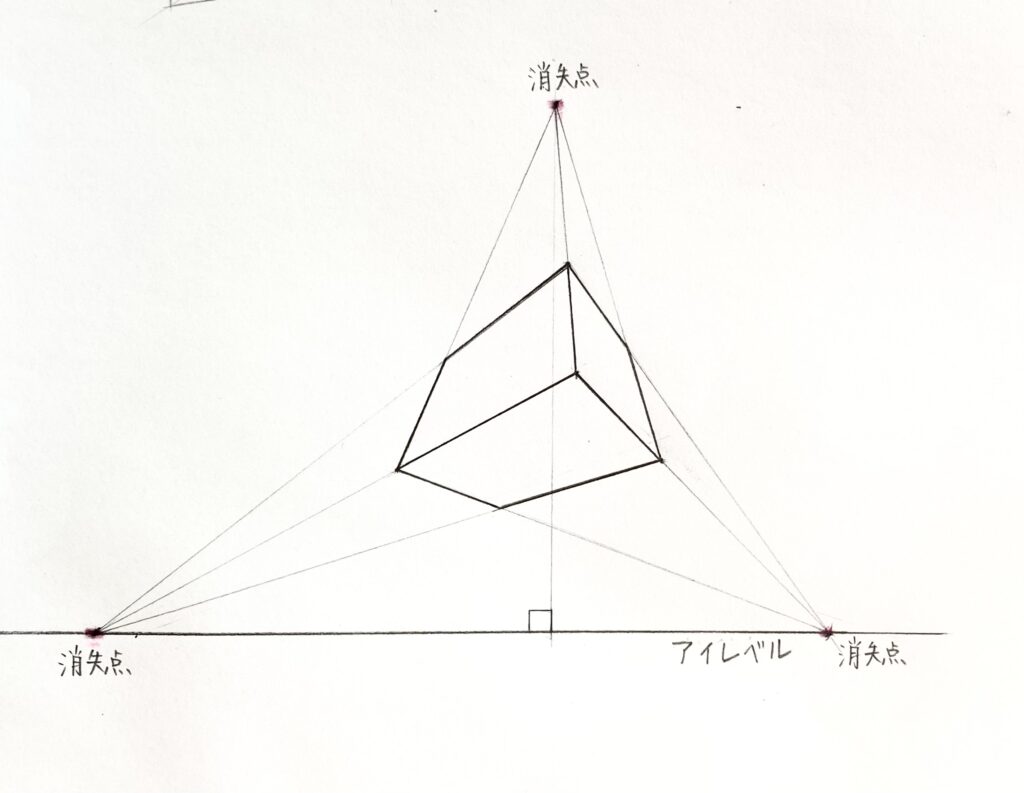

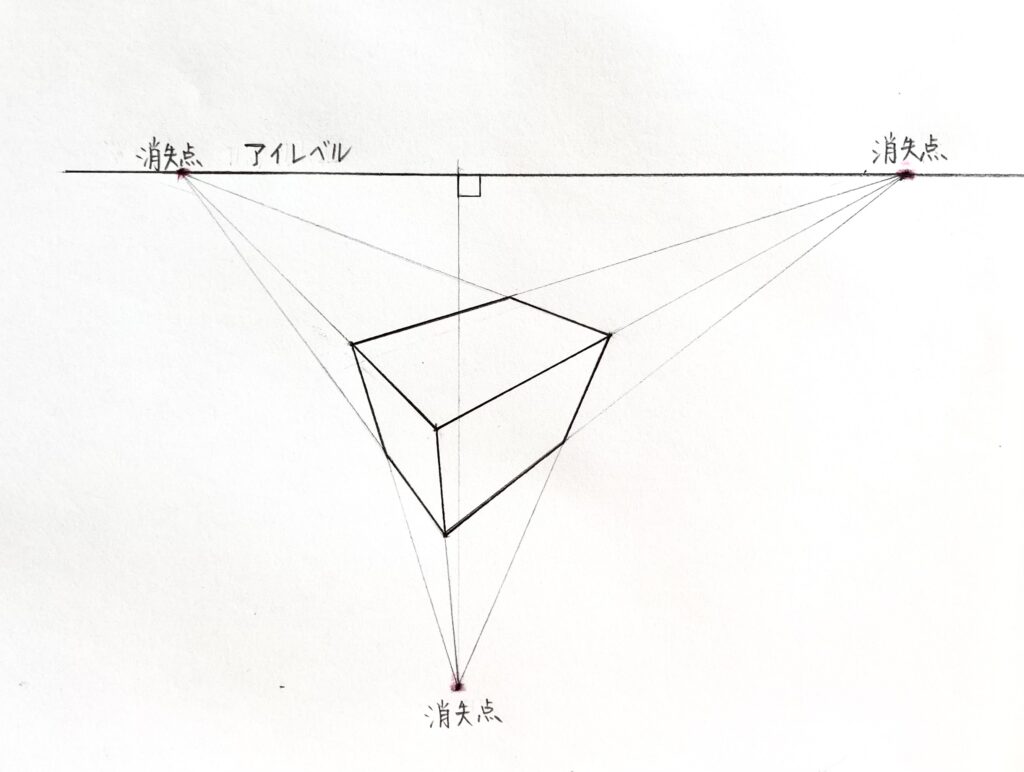

三点透視図法とは?

・どんな状態で見ているのか?

→ 三点透視図法は、物を上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態です。

・どんなときに使うのか?

→ 例えば、高い建物から周りの建物を見下ろしたり、逆に低い位置から建物を見上げたりしたときなどに使います。

三点透視図法については、以下の記事で詳しく解説しています。

一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の使い分け 具体例

パース(透視図法・線遠近法)を使って風景画を描く場合、

この一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法を使い分けて描きたい風景を描いていきます。

例えば、先程の例でいうと、

・一本道の風景

この一本道の風景は、一点透視図法を使って描いています。

・ブロック塀

このブロック塀は、二点透視図法を使って描いています。

・見下ろしたビル

この見下ろしたビルは、三点透視図法を使って描いています。

パースについては、少し内容があるので、以下の記事で詳しく解説しています。

遠近法を勉強するのに初心者にもわかりやすくてオススメの本

風景画を描くための遠近法(特にパース・透視図法)について学ぶなら、

『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』がわかりやすくてオススメです。

この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み実践すると、

漫画の背景、イラスト、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識、ノウハウ

が身につきます。

なぜ、

漫画の背景、イラスト、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識、ノウハウ

が身につくのかというと、

漫画の背景、イラスト、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識、ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストを使って解説しているからです。

マンガや、やさしい図、イラストを使った解説なので、とてもわかりやすいです。

よって、どんな方でも「うわぁ…パースって難しくて分からない…」という感じにならずに読み進めることができます。

なので、『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み実践すれば、

あなたも、

漫画の背景、イラスト、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識、ノウハウ

を身につけることができるのです。

以下の記事で詳しく紹介しています。

また、以下の記事では、その他、パース(透視図法)のオススメの本を紹介しています。

難しい遠近法を使わなくても簡単に遠近感を表現できるコツやポイント

ここまで読んだ方で、遠近法はなんとなくわかったけど、

でもやっぱり遠近法は苦手だな…という方もいらっしゃるかと思います。

そんな方は、次に紹介するコツやポイントを意識してみてください。

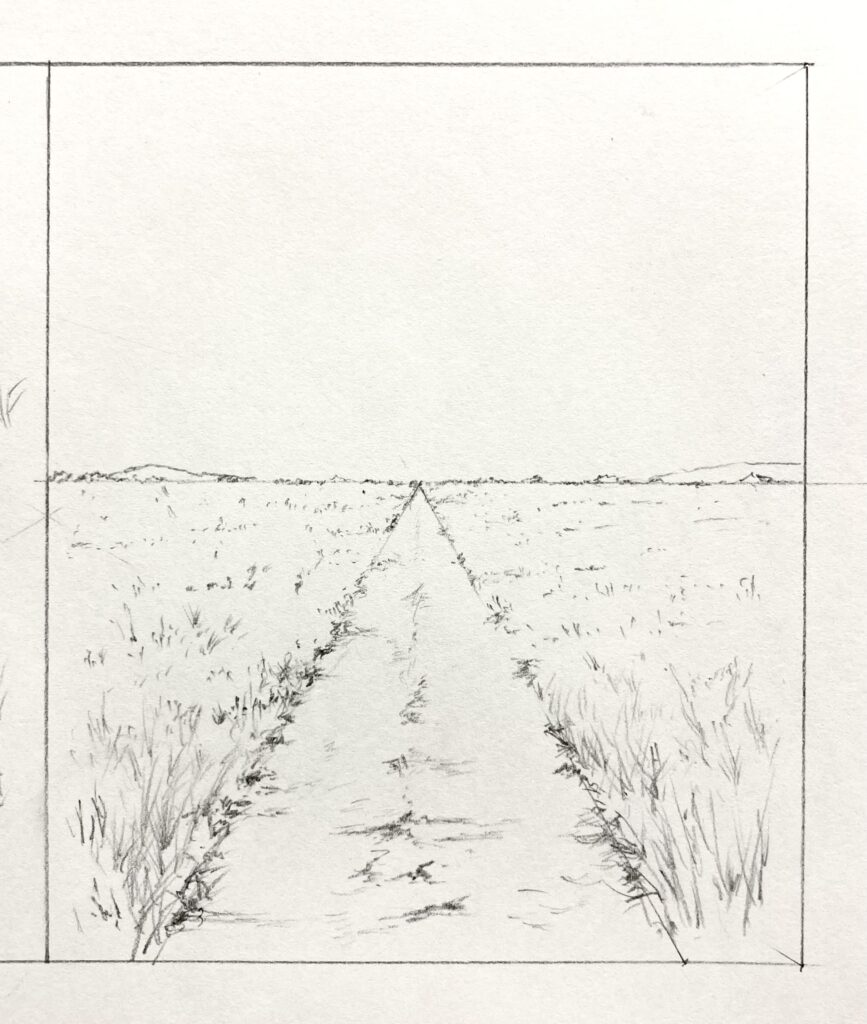

風景画で遠近感のある道・道路を描くときのコツやポイント

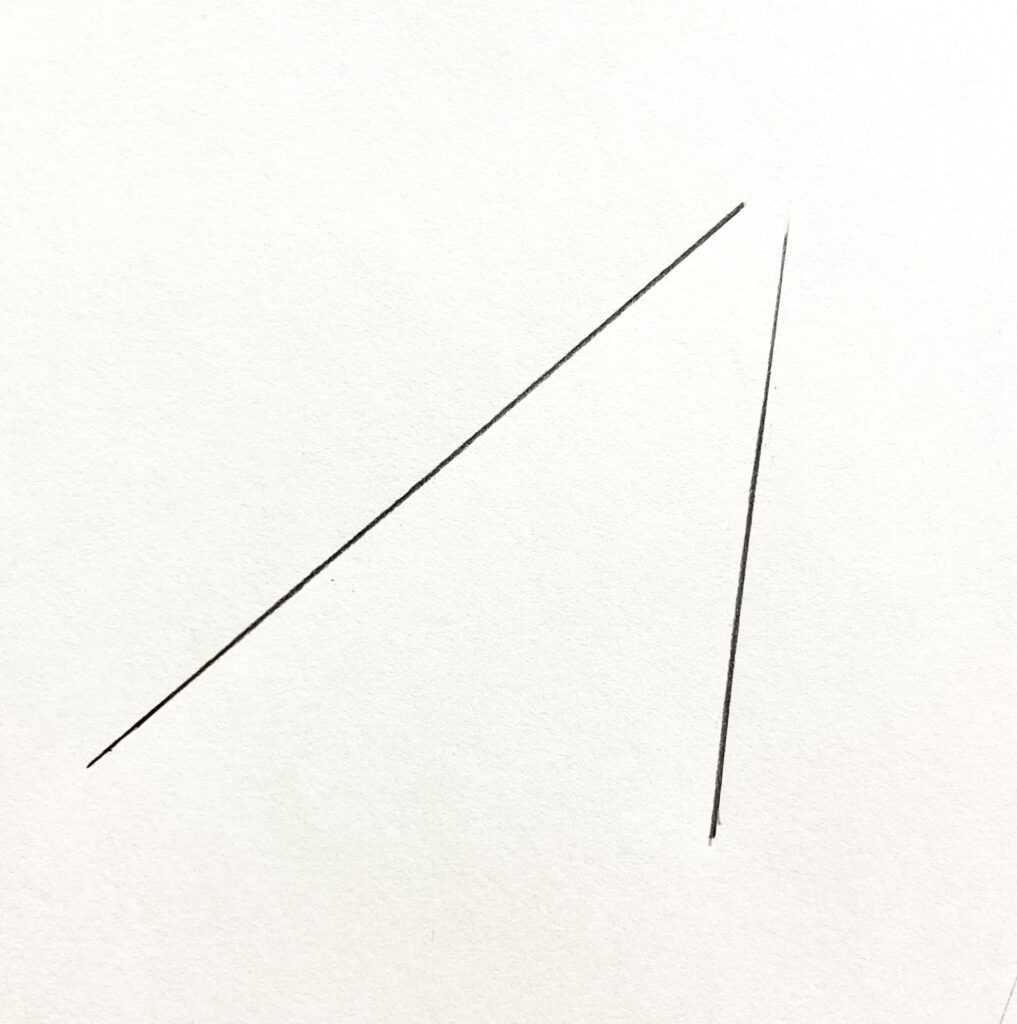

道を描くときは、「ハ」の字を意識して描くのがポイントです。

道は奥に行くほど狭くなっていくように見えるので、手前と奥で道幅に変化をつけてみましょう。

以下のような感じです。

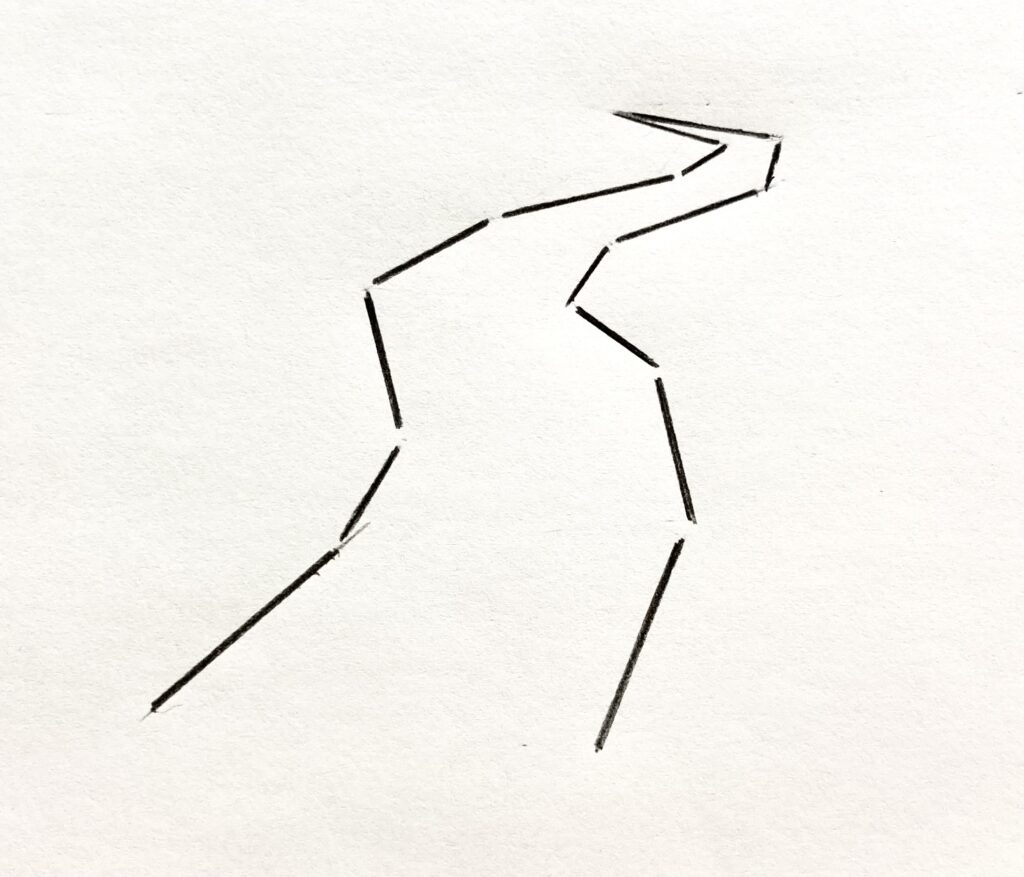

曲がり道も「ハ」の字をつなげて描くことで、遠くまで続く遠近感のある道を表現することができます。

この「ハ」の字を意識するだけで、難しい遠近法を使わなくても遠近感のある道を描くことができます。

簡単だね!

風景画の道や道路の描き方については、以下の記事でも詳しく解説しています。

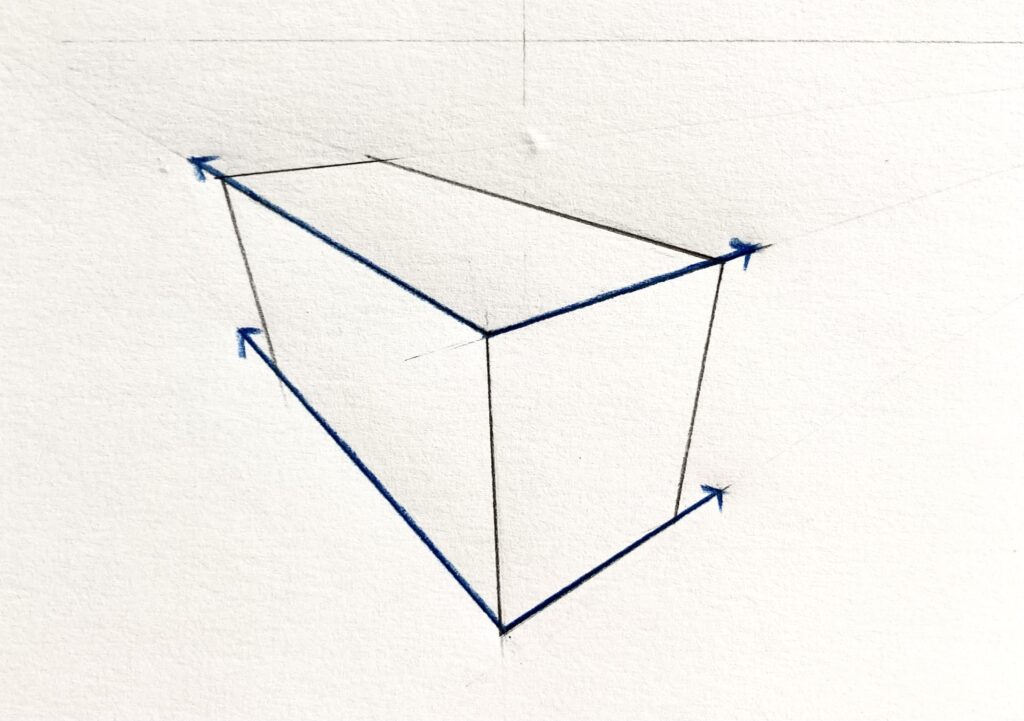

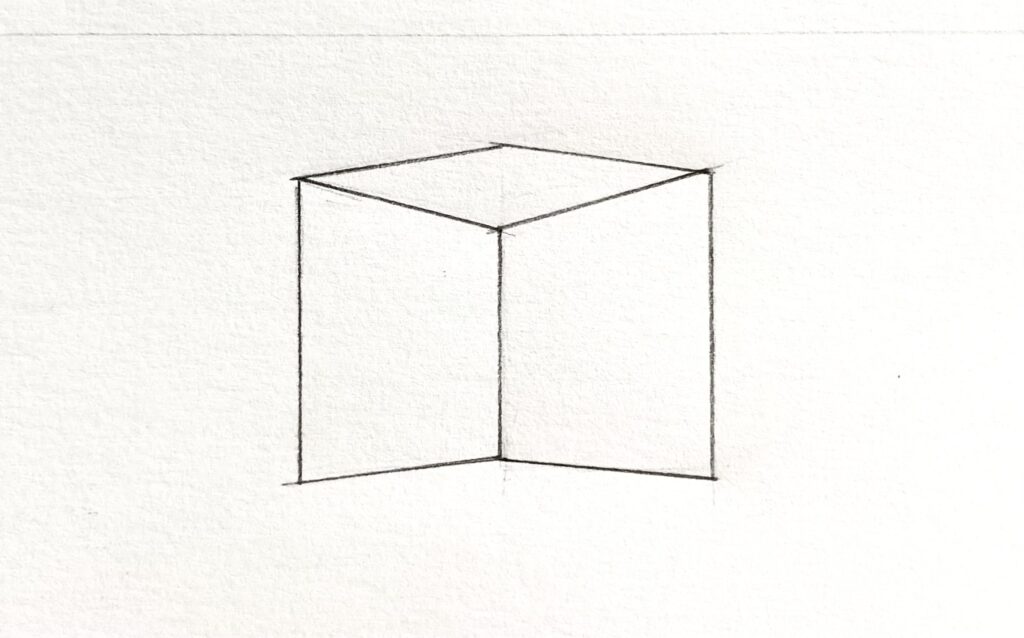

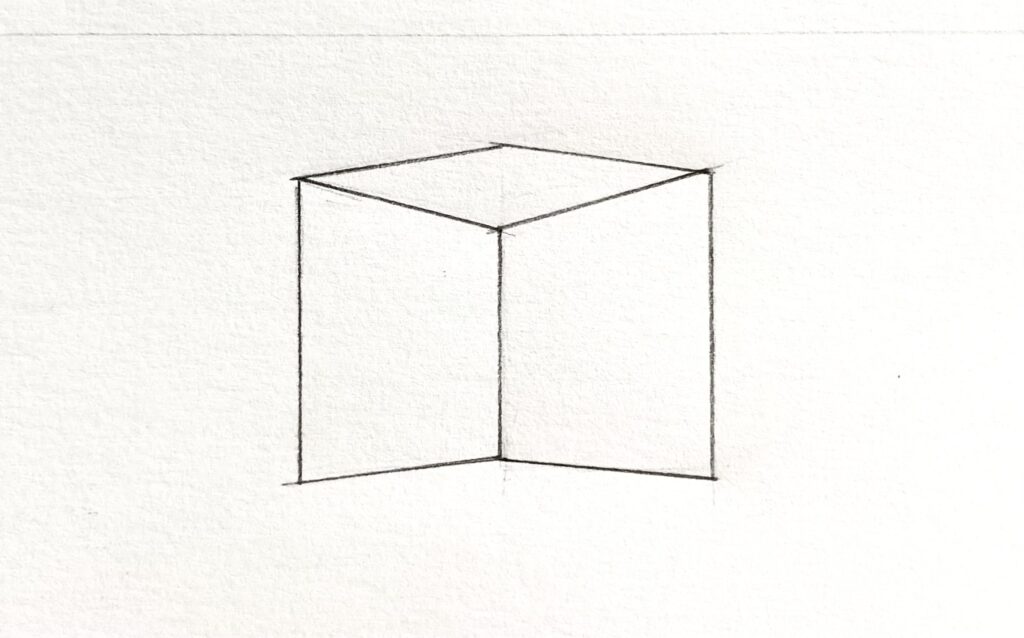

風景画で遠近感のある建物を描くときのコツやポイント

建物を描くときは、建物の傾斜角度・矢印の向きを意識して描くのがポイントです。

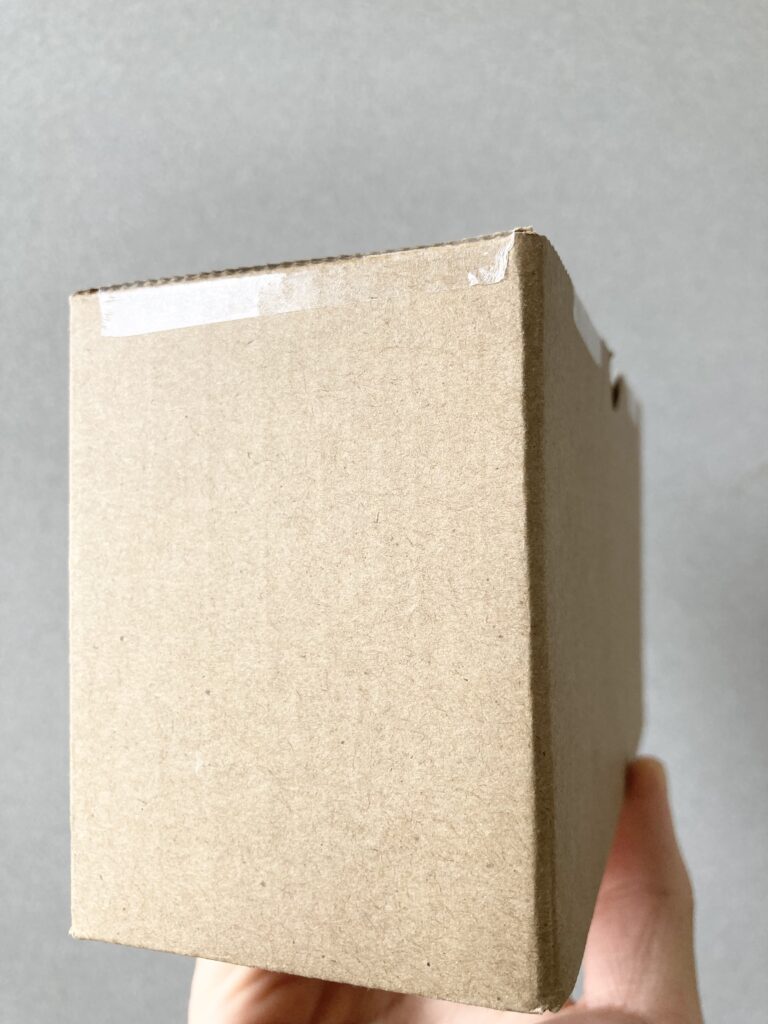

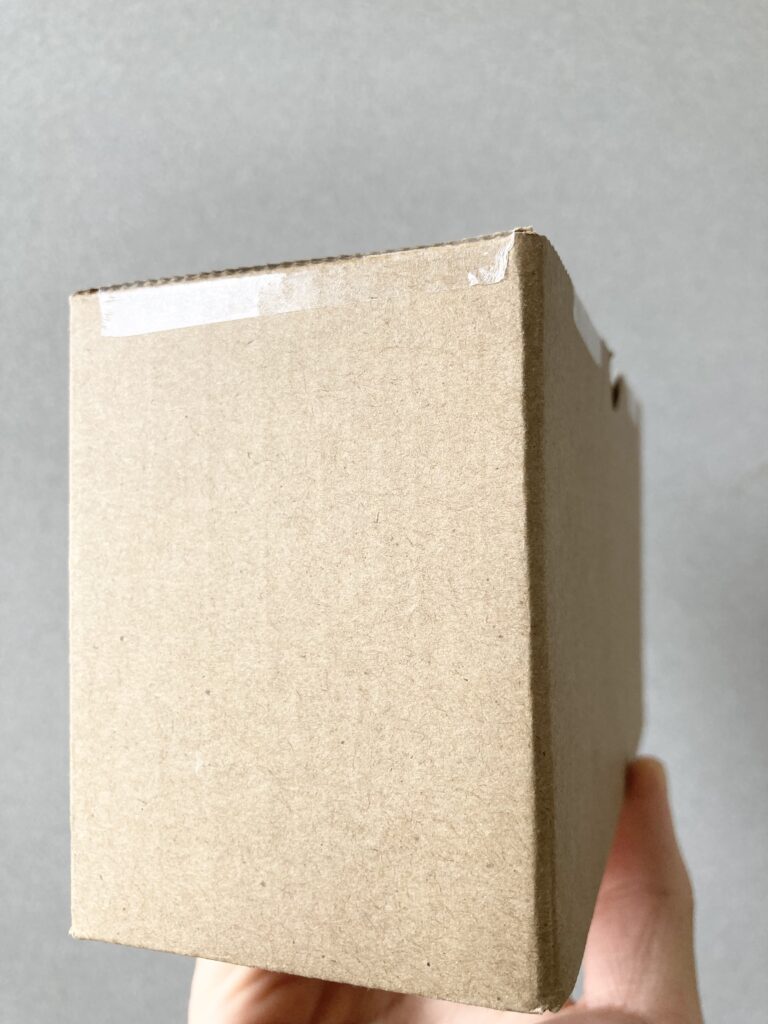

例えば、以下のような建物を描こうと思ったときに、一番難しいのが建物の形を正しい形で描くことです。

正確に描こうとすると、遠近法(特にパース・透視図法)の知識があると便利ですが、

別に遠近法を知らなくても正しい遠近感で描くことは可能です。

その際、意識すべきなのが先程も紹介したとおり、建物の傾斜角度・矢印の向きです。

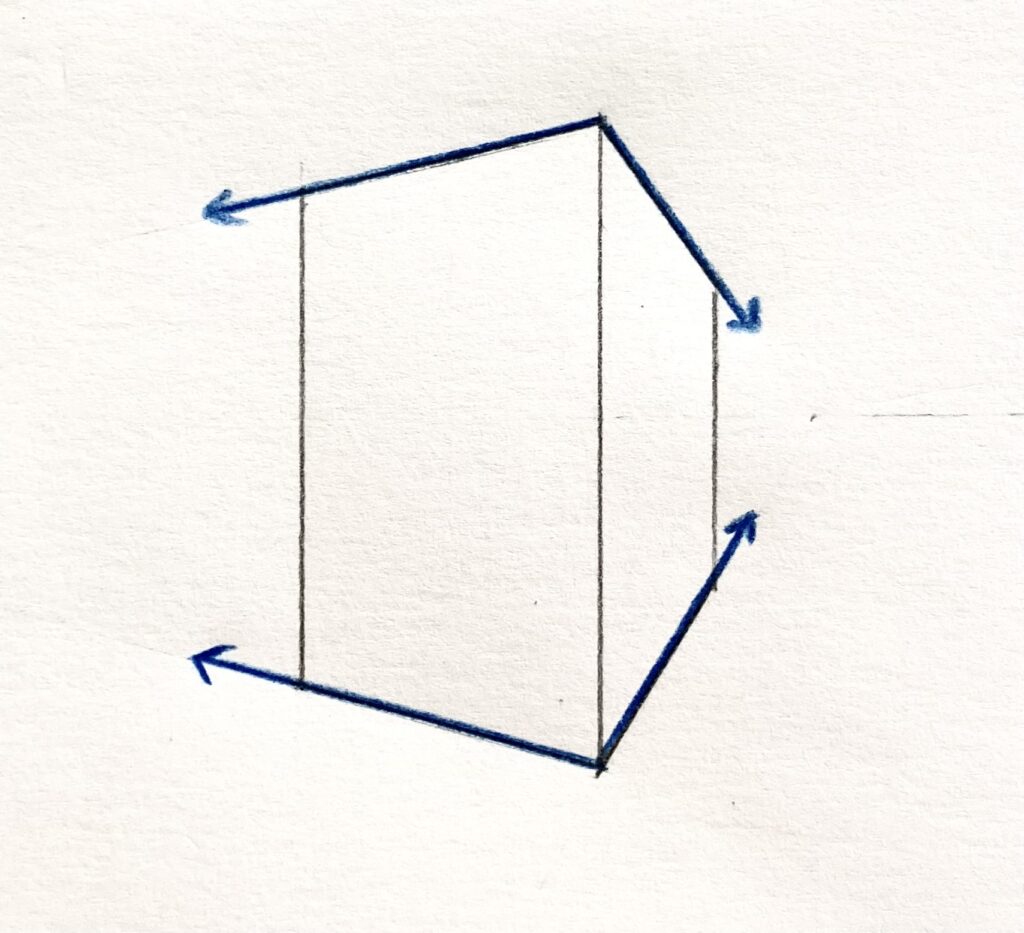

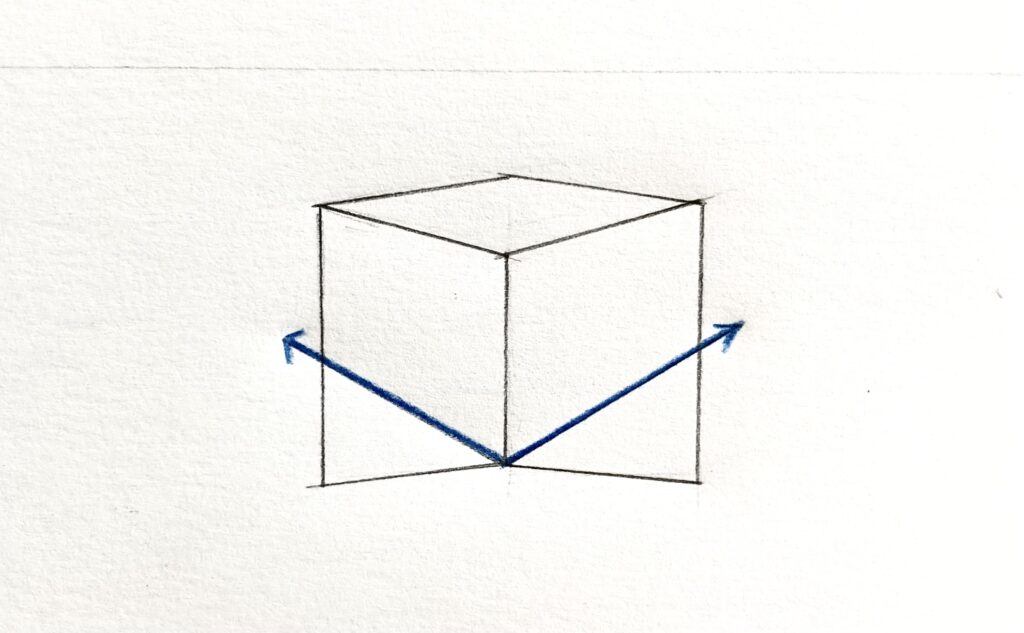

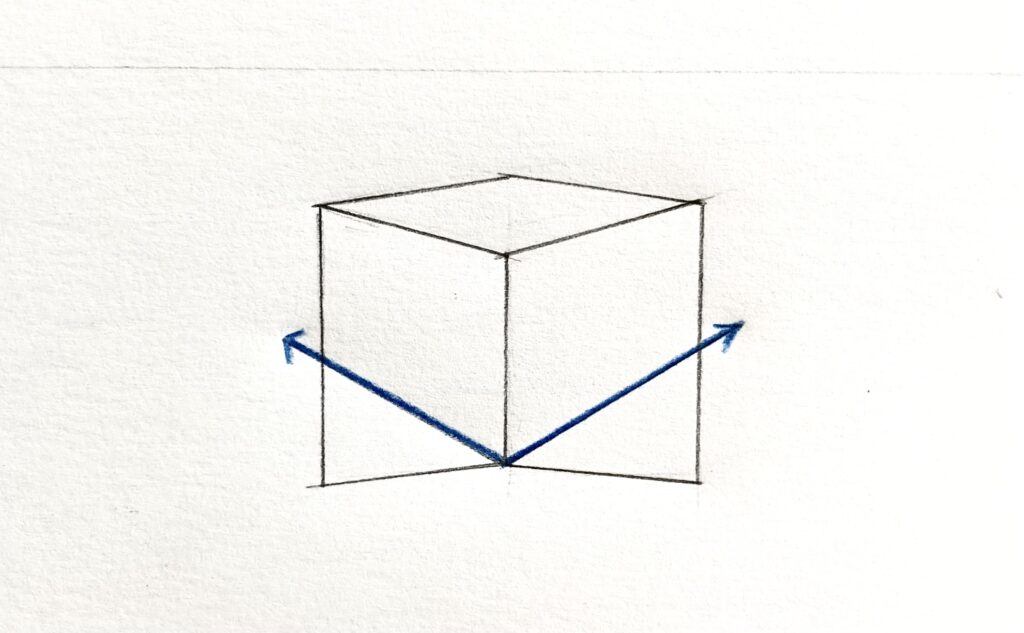

今、この建物の傾斜角度は、以下のような感じになっています。

箱の上の辺は下向き、下の辺は上向きになっていますね。

この傾斜角度・矢印の向きは、物を見ている自分の目の高さや、

撮影しているカメラの高さがどの位置にあるのかで変わります。

これは、専門的に言うと、「アイレベル」というものになるよ

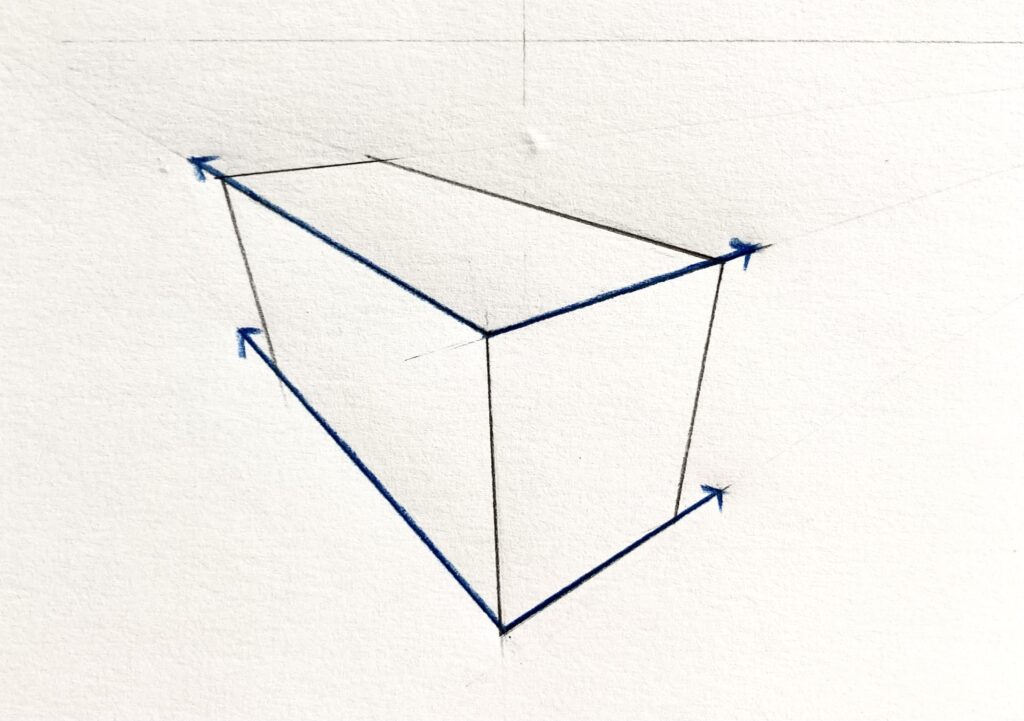

では、もう1つ例を見てみましょう。

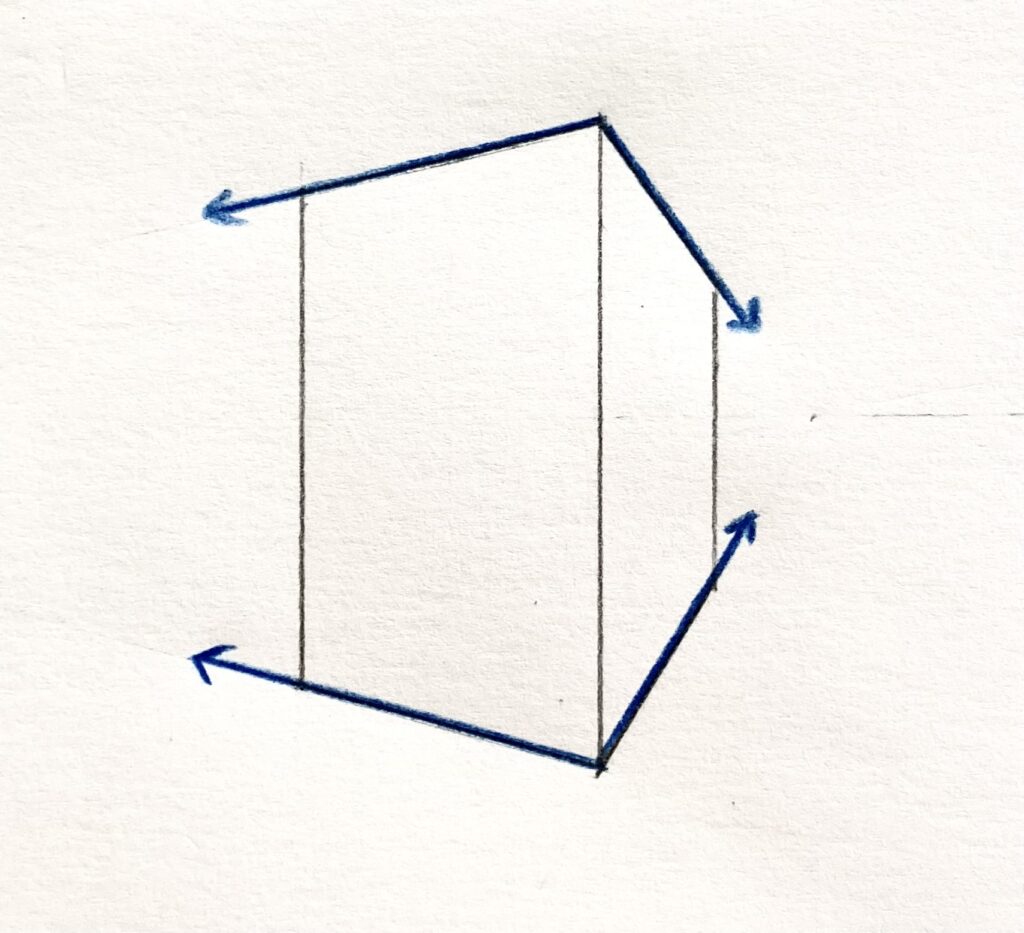

以下のような見下ろしている建物の場合、どうなるでしょうか?

今、この箱の傾斜角度・矢印の向きは、以下のような感じになっています。

先程の箱の場合、上の辺は下向き、下の辺は上向きになっていましたが、

今回は、上の辺も下の辺も上向きになっていますね。

これも、先程と同じで、物を見ている自分の目の高さや、

撮影しているカメラの高さの位置によって決まっています。

この傾斜角度・矢印の向きを意識することで、

難しい遠近法を使わなくても、正しい遠近感で建物を描くことができます。

例えば、よくやってしまう間違いとして以下のような形が挙げられます。

これは、専門的に言うと、「逆パース」と言って、おかしいあり得ない形になります。

この場合、箱の下の辺の傾斜角度が間違っているよ

正しくは以下のような感じになります。

実際に建物などを描くときは、

傾斜角度・矢印の向きがどうなっているのかをよく観察して描いてみてください。

風景画の建物の描き方は、

風景画 建物の描き方を具体的にわかりやすく解説!【簡単 初心者向け】

でも詳しく解説しています。

こんな感じで、風景画や水彩画の下描きをもっと簡単に上手く描けるコツやポイントを知りたい方は、以下の

『こう描けば、そう見える! 水彩画「下書き」の裏ワザ』がオススメです。

この『こう描けば、そう見える! 水彩画「下書き」の裏ワザ』を読み実践すると、

どんなに絵が苦手な人でも水彩画の下描きを簡単に上手く描ける「こう描けば、そう見える」という方法

が簡単に身につきます。

なぜ、

どんなに絵が苦手な人でも水彩画の下描きを簡単に上手く描ける「こう描けば、そう見える」という方法

が簡単に身につくのかというと、

この、

どんなに絵が苦手な人でも水彩画の下描きを簡単に上手く描ける「こう描けば、そう見える」という方法

は、全て文字や記号、図形だけで描ける方法だからです。

・☆ や ◇ といった図形

・「 」 といった記号

・井、川、M

といった、文字や記号、図形だけをそのまま描いたり、これらを組み合わせることで、

水彩画の描く対象物である、建物、道、山、森、木、花、人物といったあらゆるものを

” それらしく” 描いていく方法です。

そして、これらの文字や記号、図形は、どんなに絵が苦手な方でも簡単に描くことができます。

遠近法などの難しい描き方の理論などであれば、誰でも簡単に身につけることはできませんが、

文字や記号、図形なので、普段から見たり、描き慣れたものばかりです。

なので、どんな方でも簡単に身につけることができるのです。

なので、『こう描けば、そう見える! 水彩画「下書き」の裏ワザ』を実践すれば、

あなたも、

どんなに絵が苦手な人でも水彩画の下描きを簡単に上手く描ける「こう描けば、そう見える」という方法

を簡単に身につけることができるのです。

以下の記事で詳しく紹介しています。

また、以下の記事では、その他、水彩画や風景画のオススメの本を紹介しています。

そして、人の描き方を勉強するのにオススメの本を3冊紹介します!では、

人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

まとめ: 風景画を描くための遠近法について わかりやすく簡単に解説します

今回は、風景画を描く際の遠近法について解説しました。

遠近法を使うと、遠近感のある風景画を描くことができます。

ただ、少し難しいので苦手という方もいらっしゃるかと思います。

そういった方は、今回紹介した難しい遠近法を使わなくても簡単に遠近感を表現できるコツや、

ポイントを意識して描いてみてください。

それだけでも、ずいぶんと遠近感のある風景画が描けるはずです。

おわり

コメント