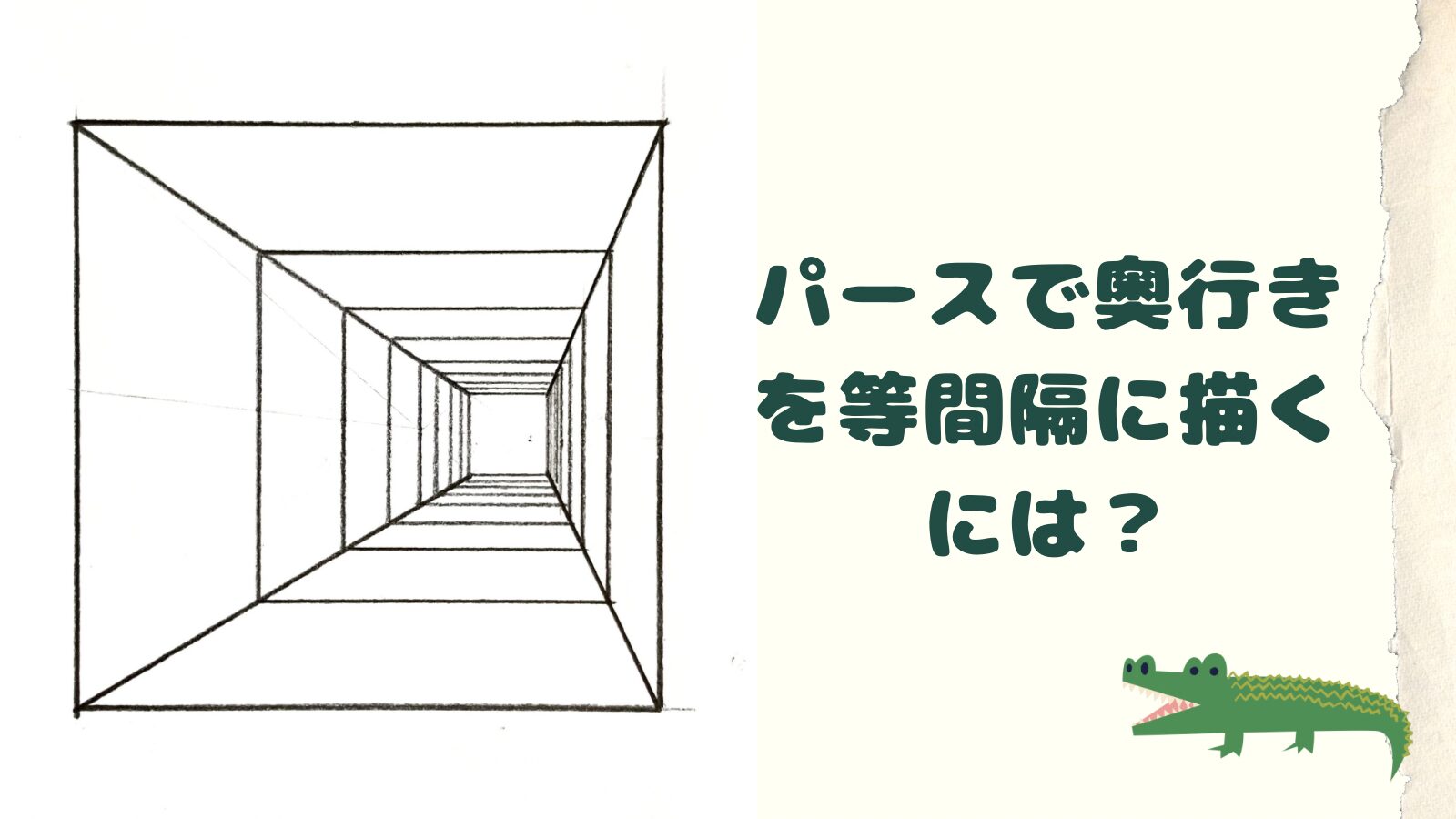

・パースで奥行きを等間隔に描きたいんだけど、どうすればいいのかな?

例えば、床の目地とか廊下のドアとか、建物の壁とか、柵とか電柱とか。

同じ大きさのものが連なっている状態を描くとき、

パースがつくと手前と奥で大きさの比率が変わるけど、どうやって描いたらいいんだろう?

適当に感覚で描くのは嫌だし…。

パースで奥行きを等間隔に描く方法が知りたいな

・あと、パースを勉強するのにわかりやすくてオススメの本とかあったら知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎ 本記事の内容

1.【簡単!】 パースで奥行きを等間隔に描く方法をわかりやすく解説!

2.パースを勉強するのにわかりやすくてオススメの本

この記事を書いている僕は、パースの勉強は3年ほどです。

普段、パースを使って絵を描いています。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

【簡単!】 パースで奥行きを等間隔に描く方法をわかりやすく解説!

パースで奥行きを等間隔に描く方法は、以下のように、増殖と分割という2つの方法があります。

① 増殖 : 「これ」という最初から形・範囲が決まったものを増やすときに使う

② 分割 : 決まったスペース・範囲に「これくらい描きたい」というときに使う

状況に応じて使い分けていきます。

では具体的に説明していきます。

① 増殖

まず増殖ですが、この増殖は、「これ」という最初から形・範囲が決まったものを増やすときに使います。

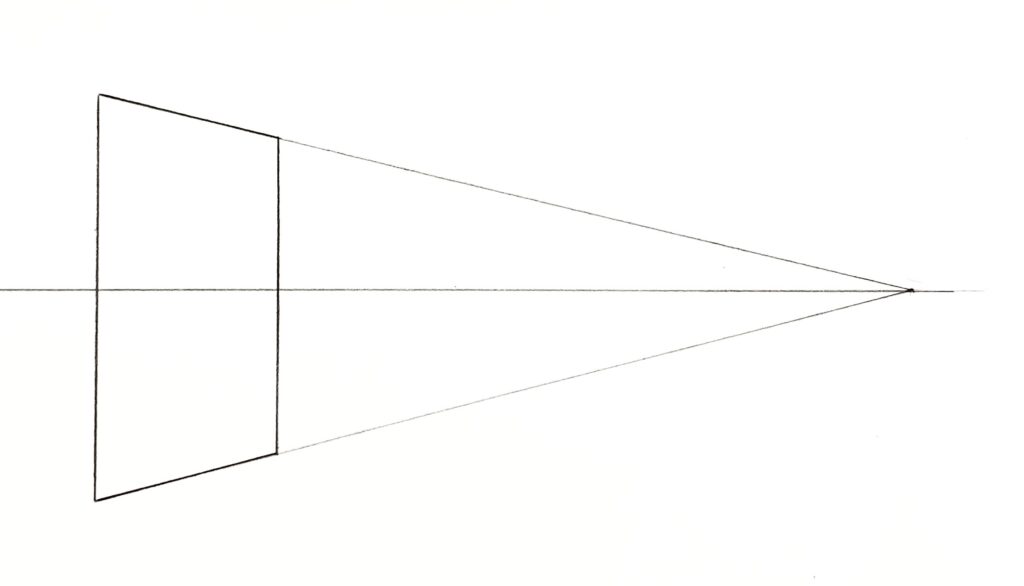

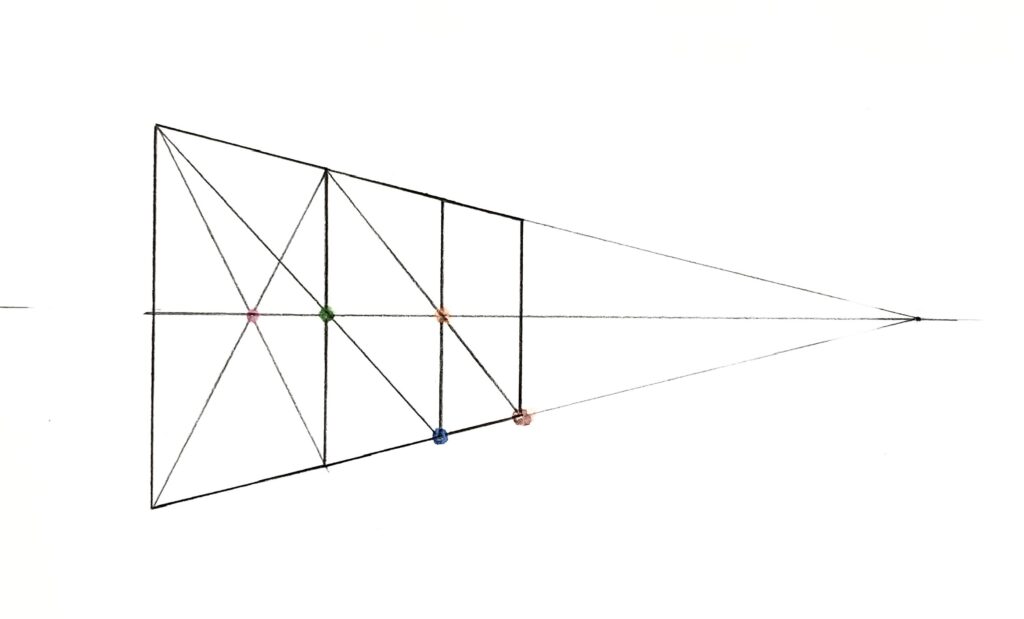

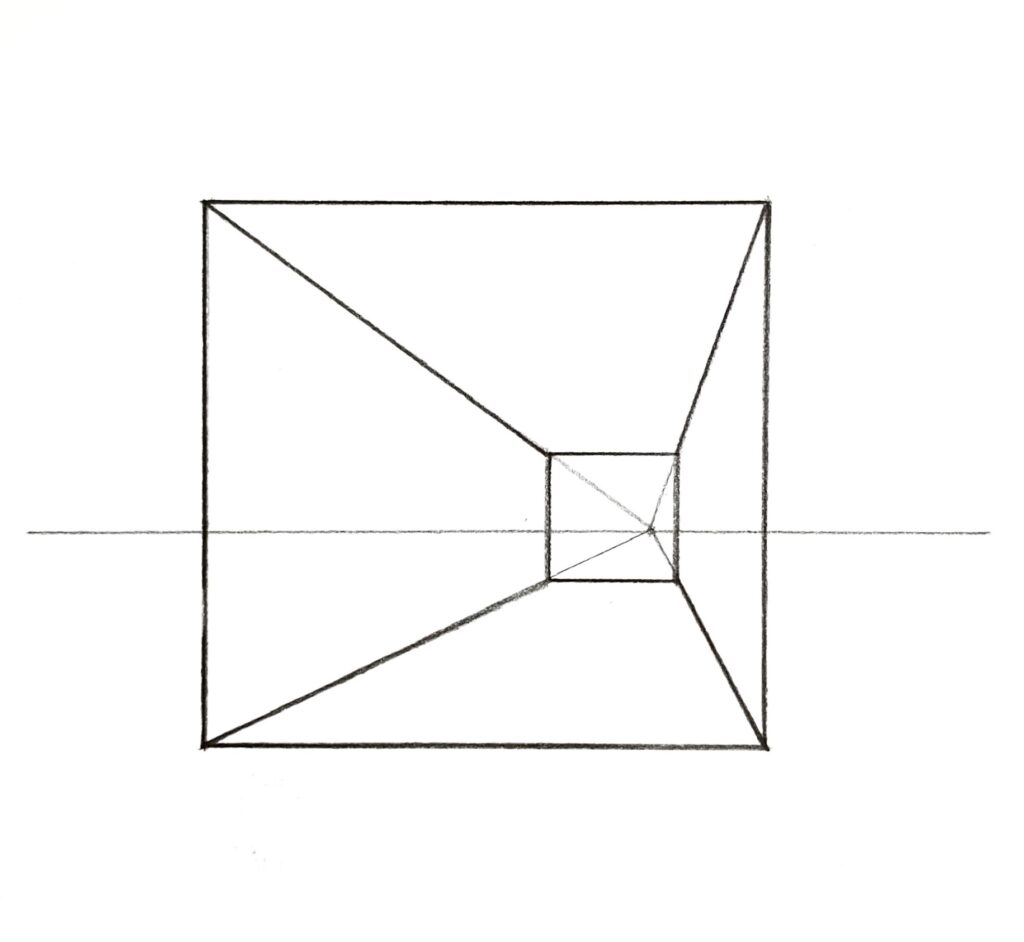

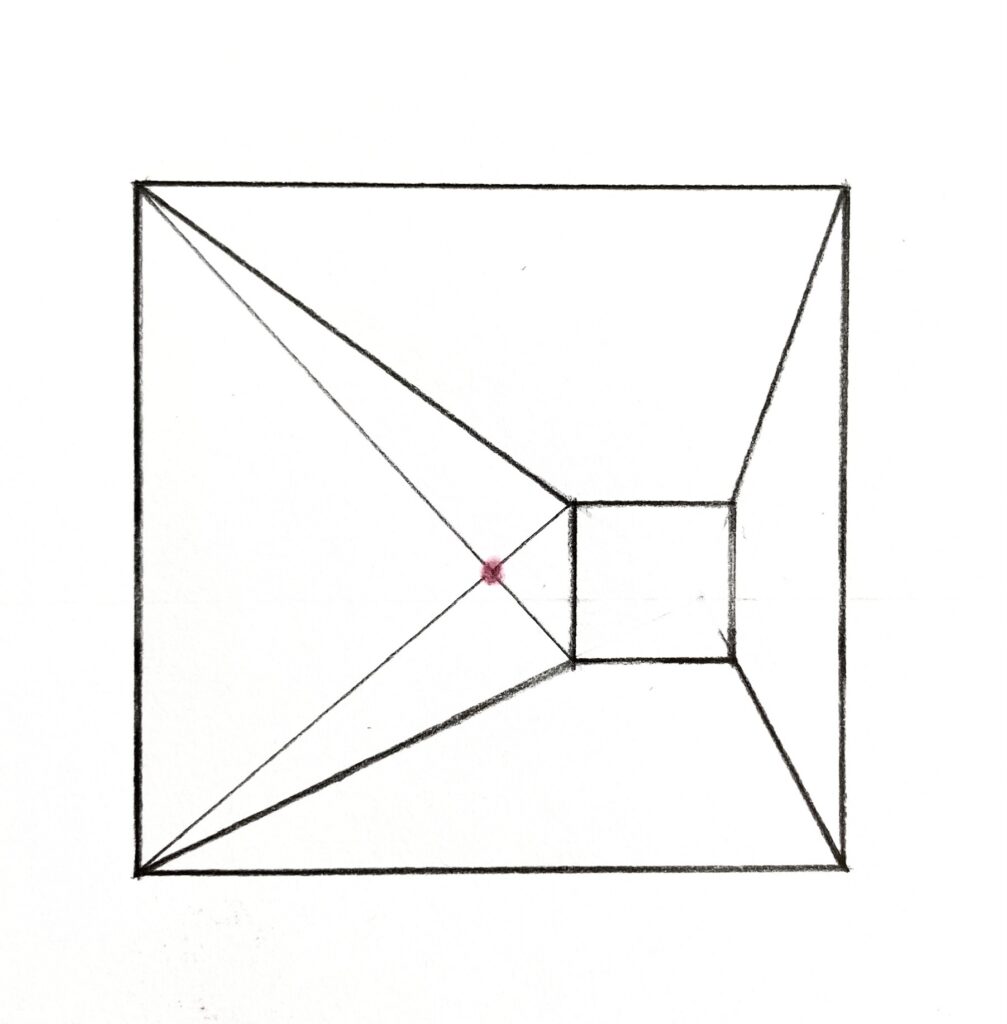

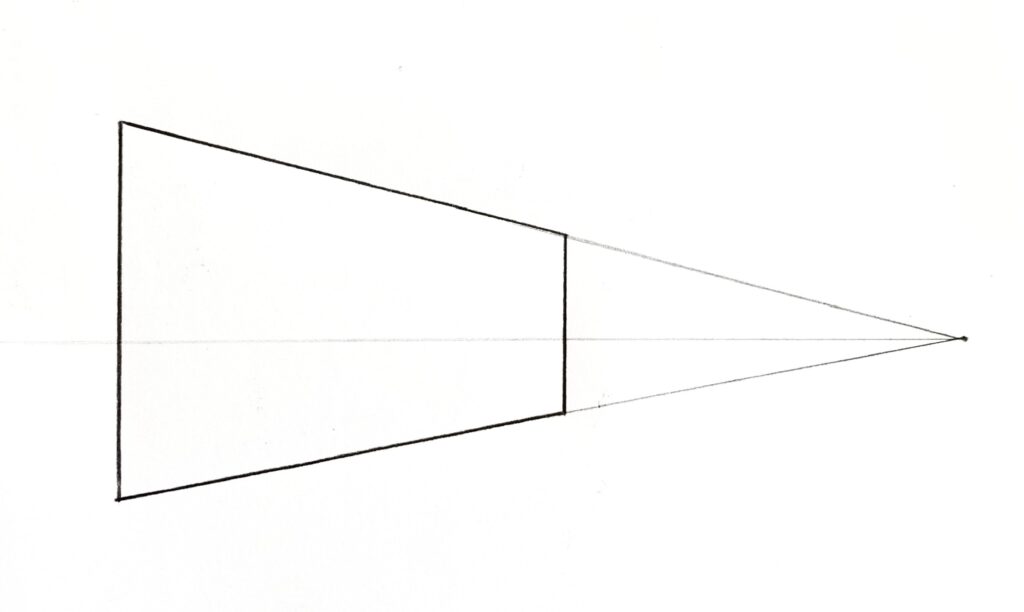

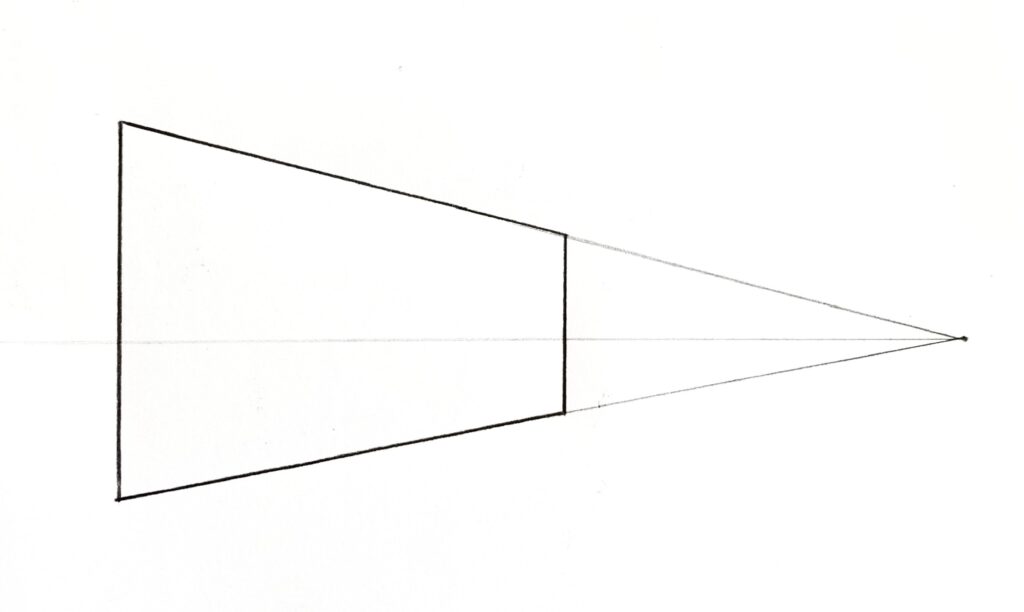

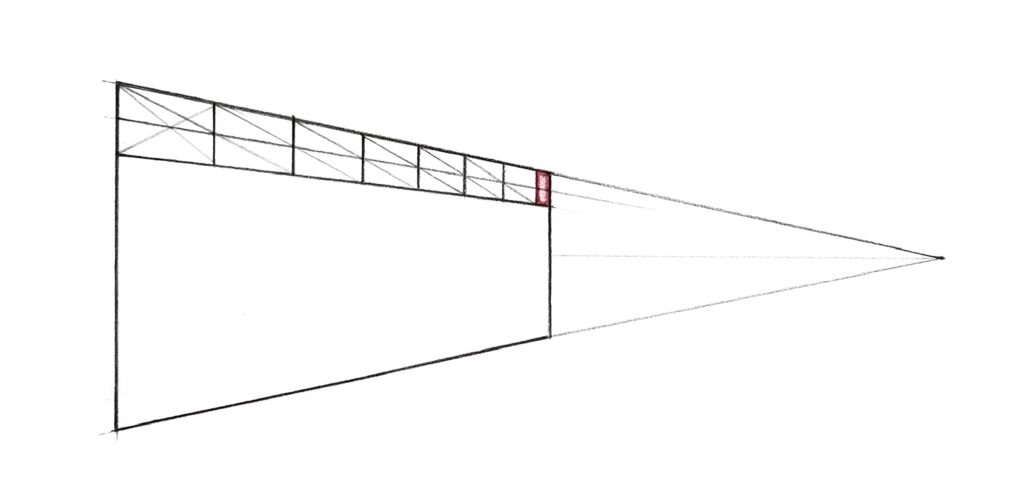

例えば、以下のように、一点透視の壁があったとして、

この壁の幅を奥まで等間隔に描きたいといった場合に使います。

一点透視図法って何?という方は、

一点透視法とは何か わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

増殖の具体的なやり方は、パース 透視図法 増殖の方法をわかりやすく解説!

でも解説していますが、この記事でも詳しく解説していきます。

今回は、壁を等間隔に描いてみたいと思います。

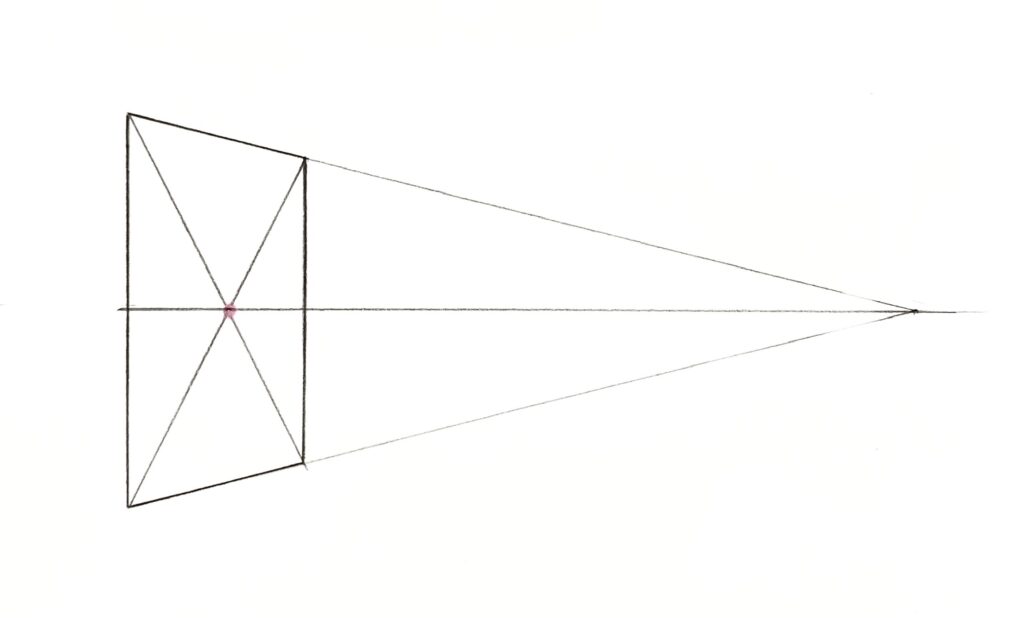

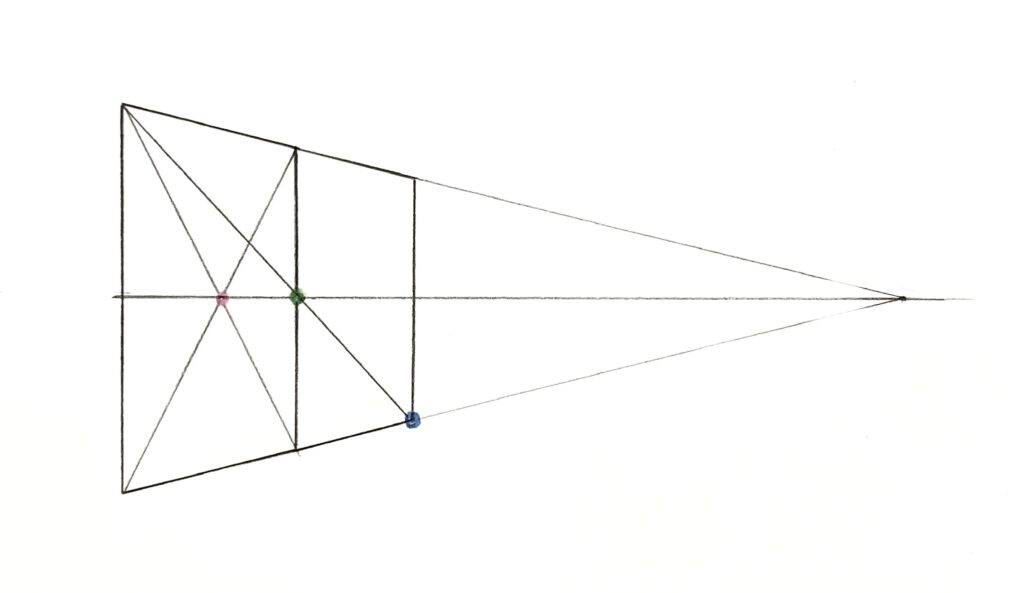

① 一点透視の壁を描く

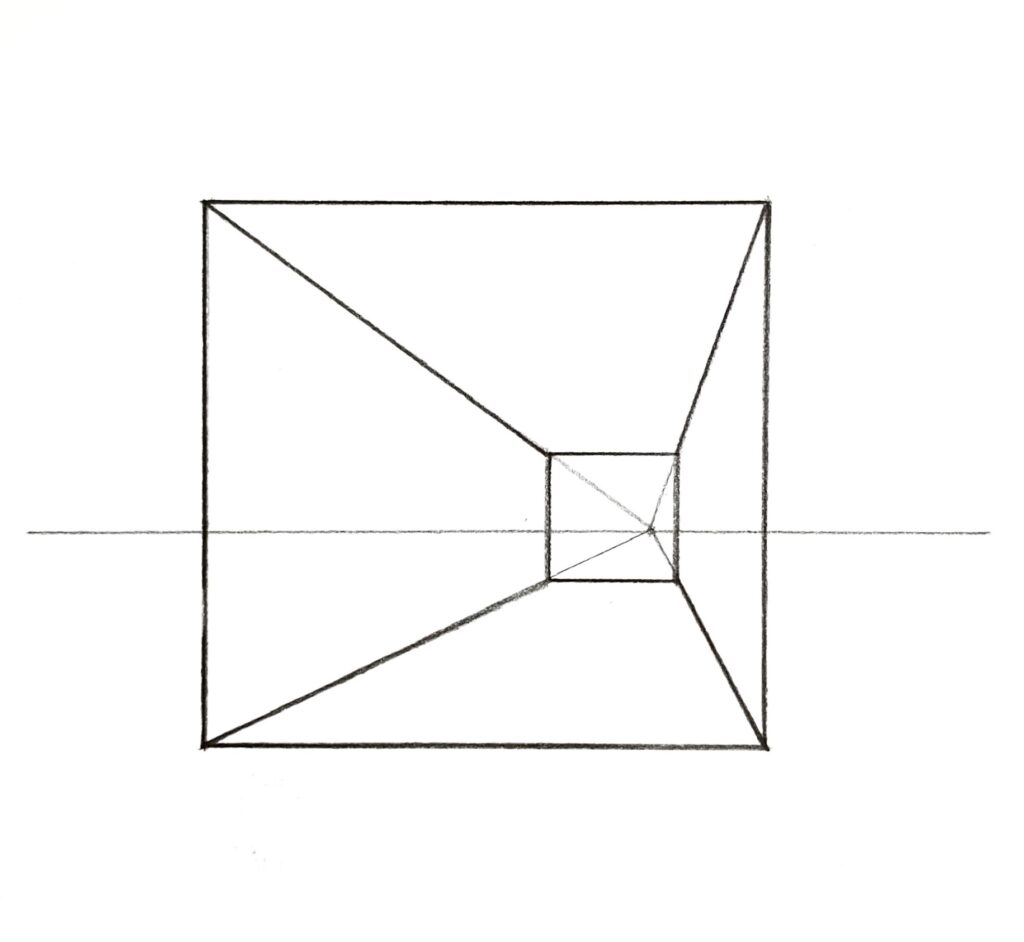

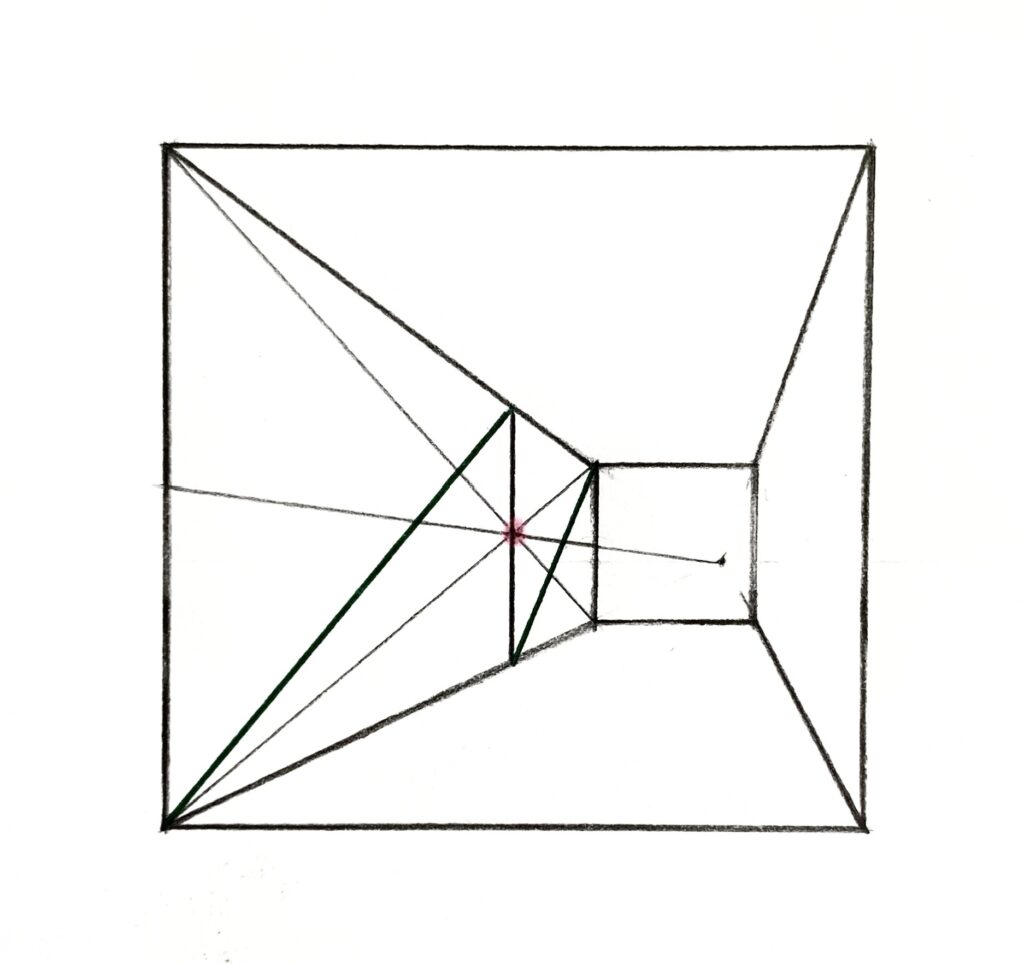

まず、以下のように、一点透視の壁を描きます。

一点透視図法の描き方がよくわからないという方は、

簡単! パース 一点透視図法の描き方 具体的な手順をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

このとき、アイレベルを濃く引くと、このあと混乱する原因になるので、なるべく薄く引くのがポイントです。

または消してもOKです。

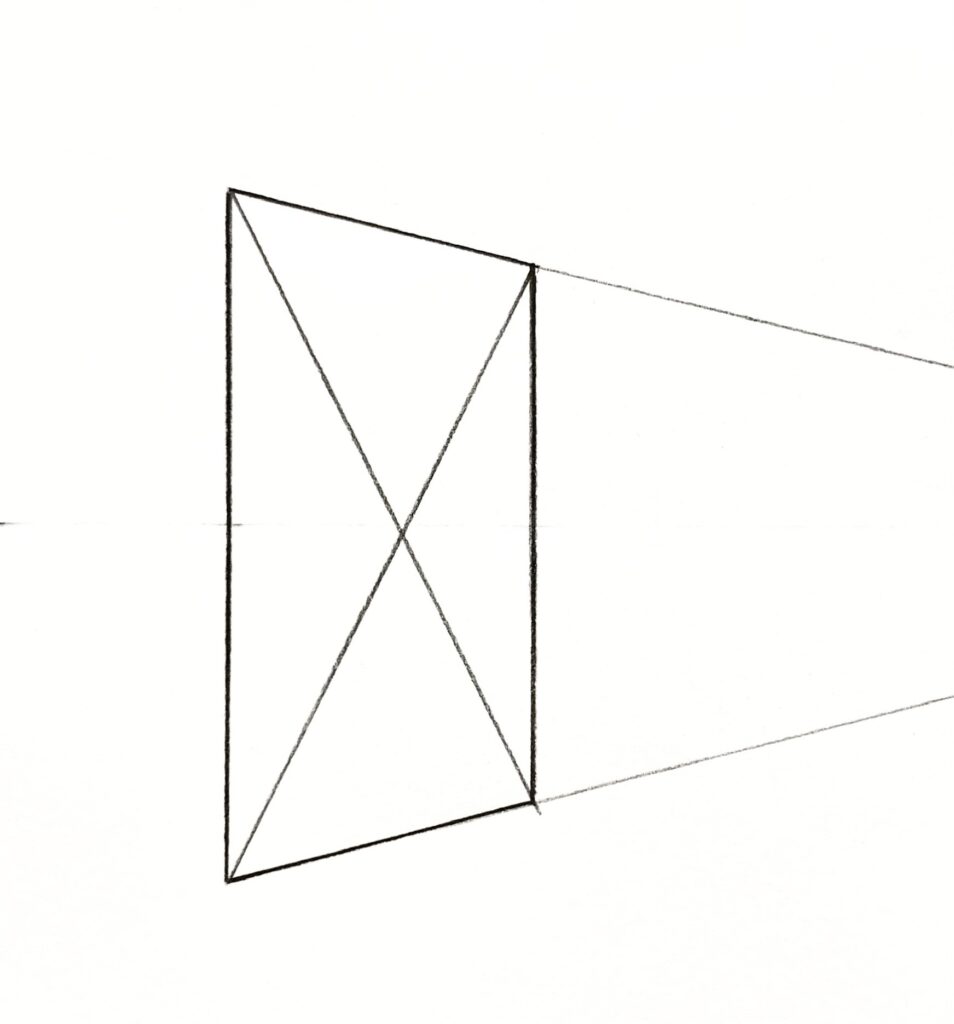

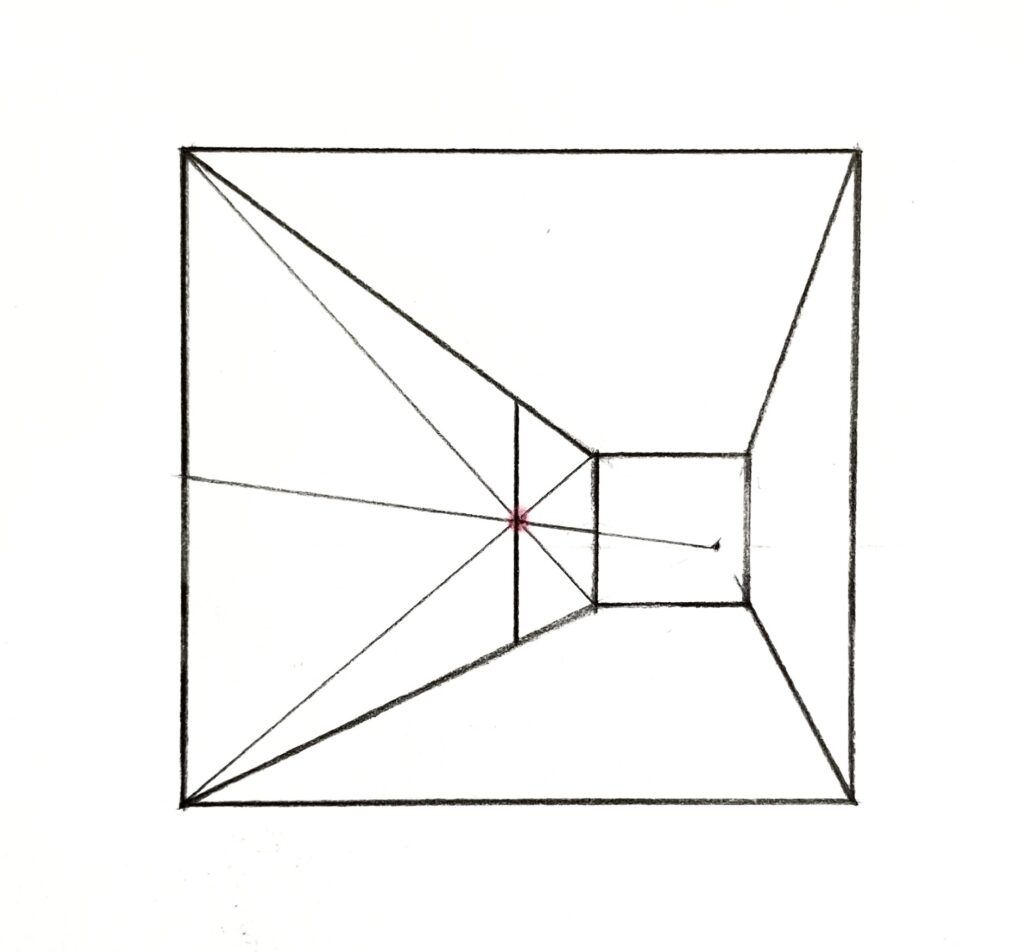

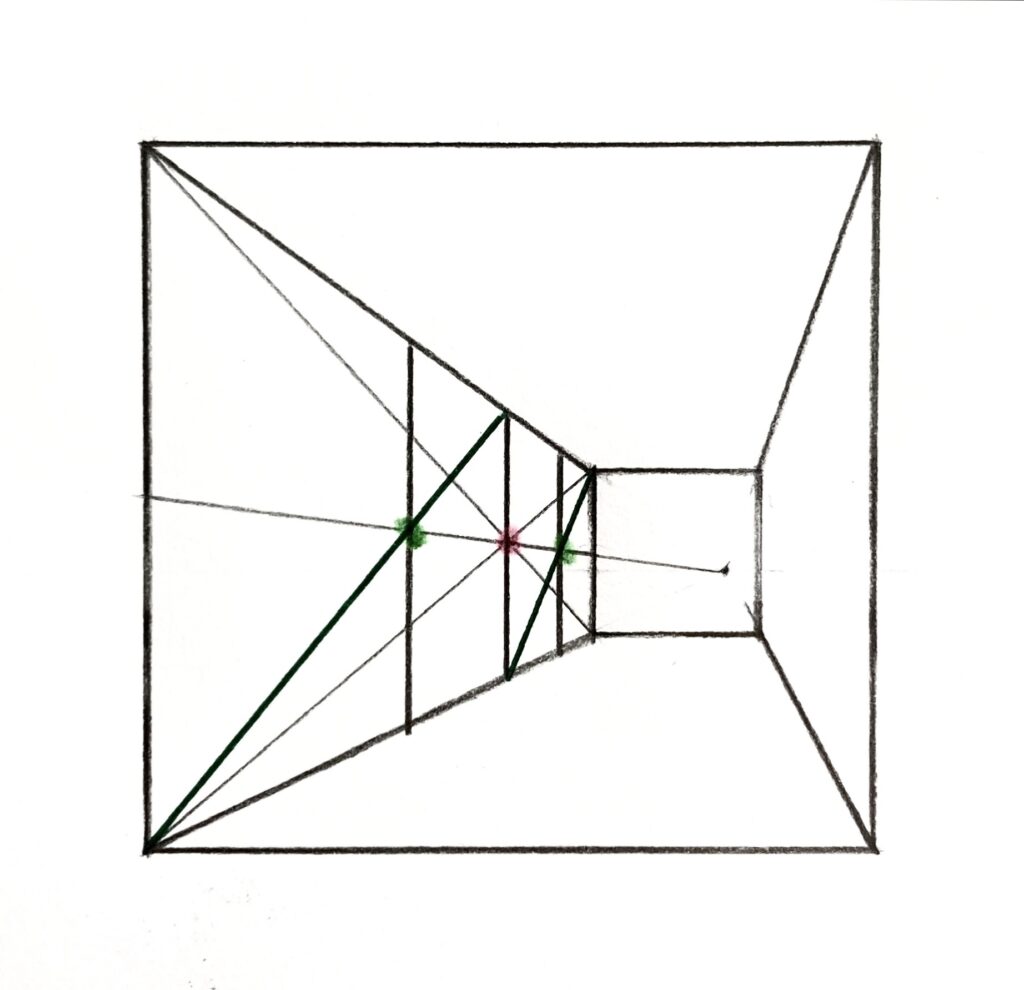

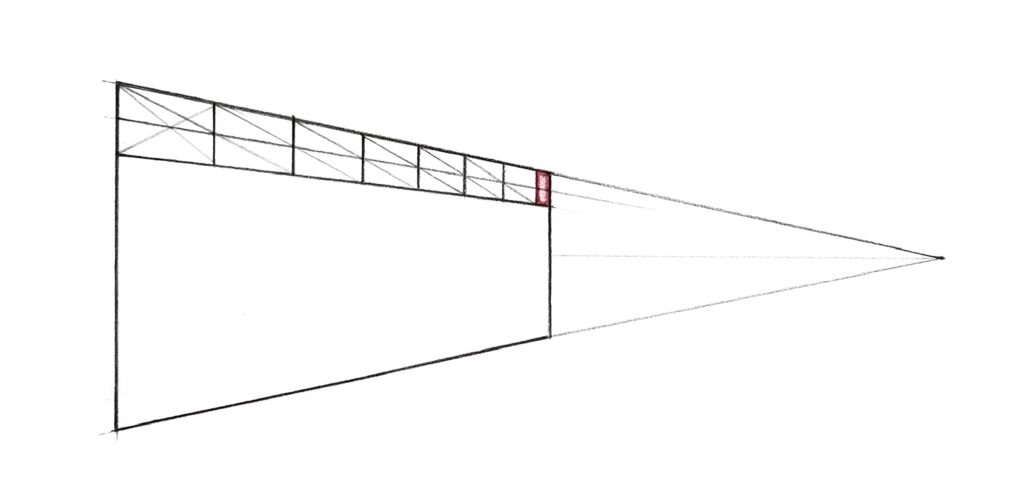

② 壁に対角線を2本引く

次に、以下のように、壁に対角線を2本引きます。

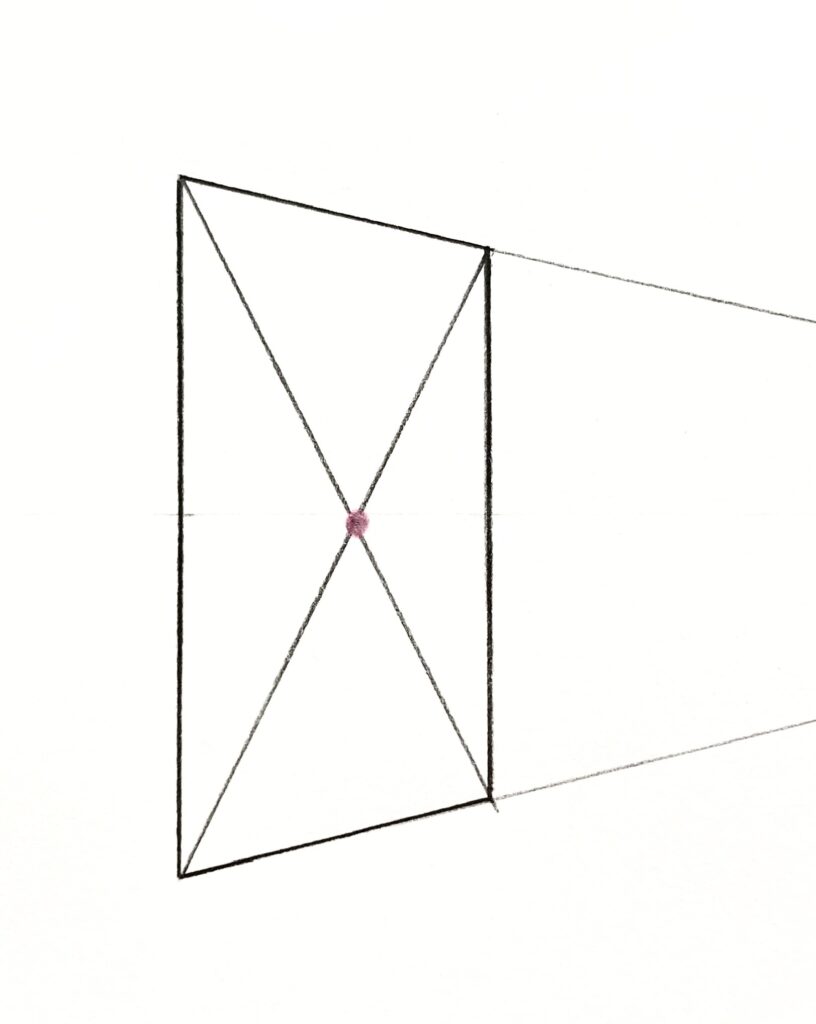

そうすると、以下のように、対角線が交わるところに交点(ピンクの点)ができますね。

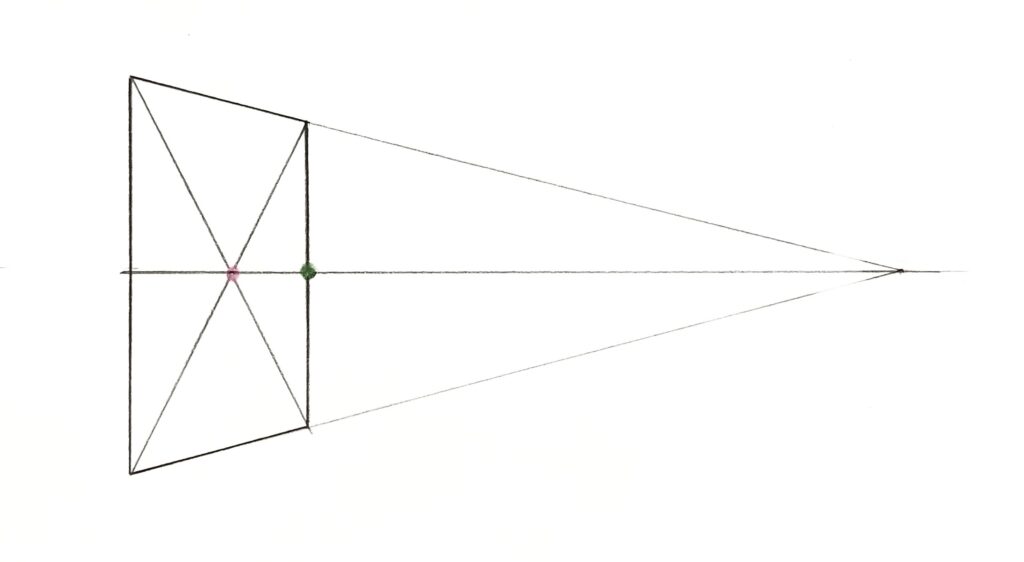

③ 対角線の交点(ピンクの点)から、消失点に向かって線を1本引く

そしたら次に、対角線の交点(ピンクの点)から消失点に向かって線を1本引きます。

以下のような感じですね。

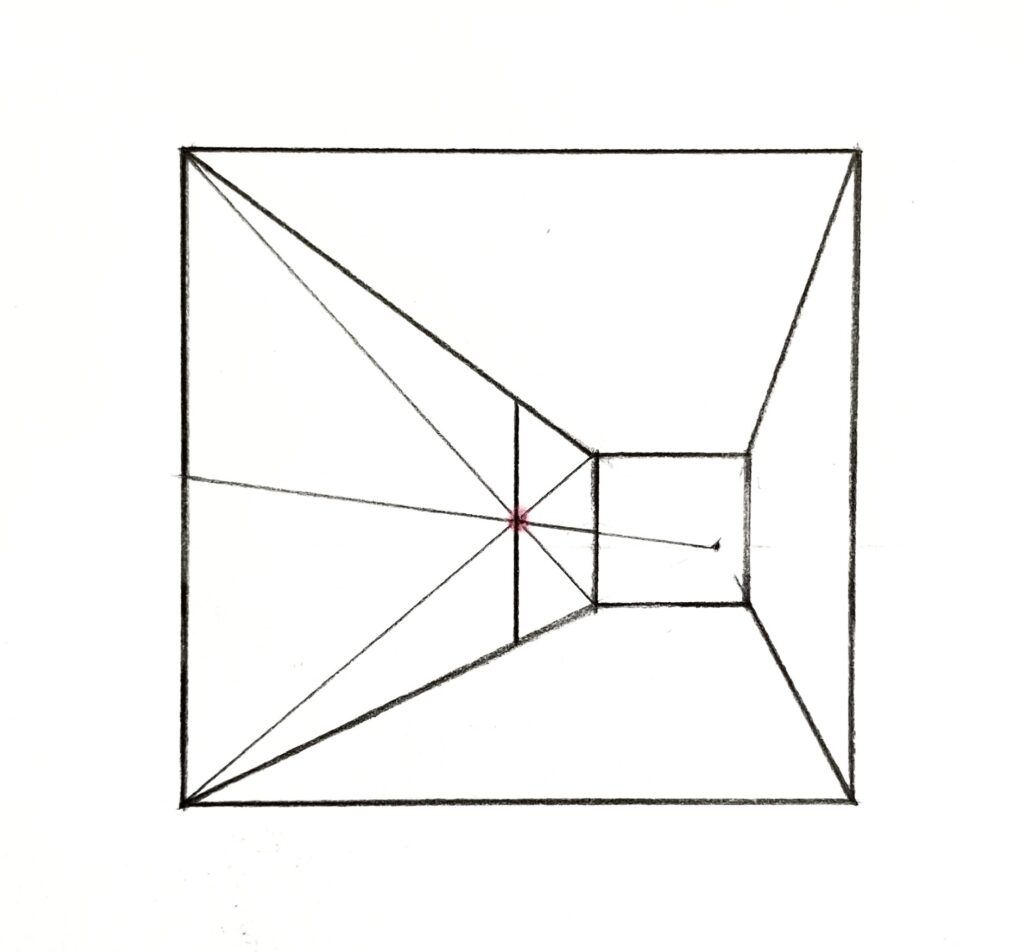

そうすると、以下のように、

この対角線の交点(ピンクの点)から消失点に向かって引いた線と、壁の奥側の辺との交点(緑の点)ができますね。

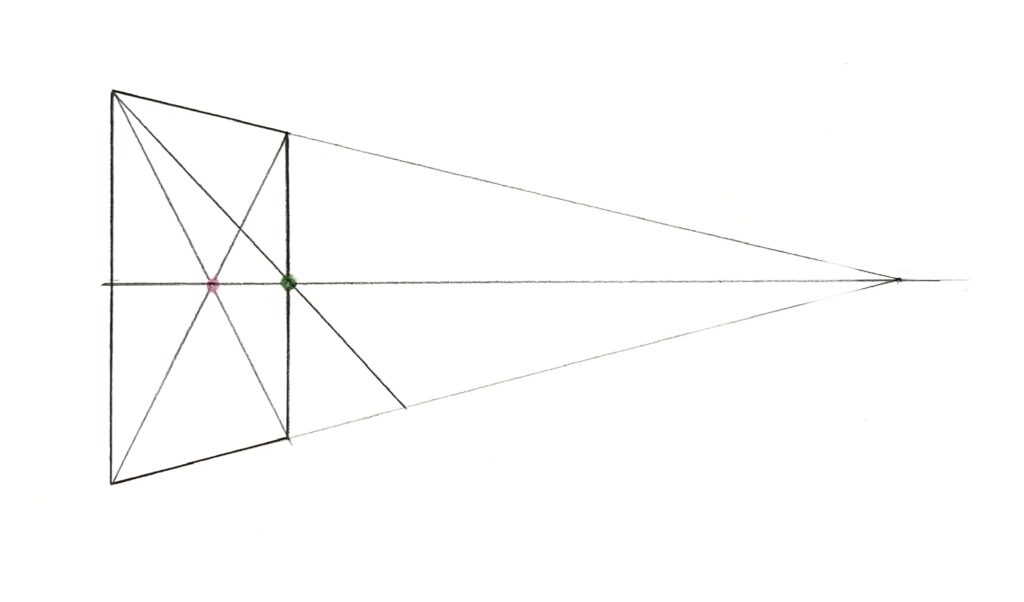

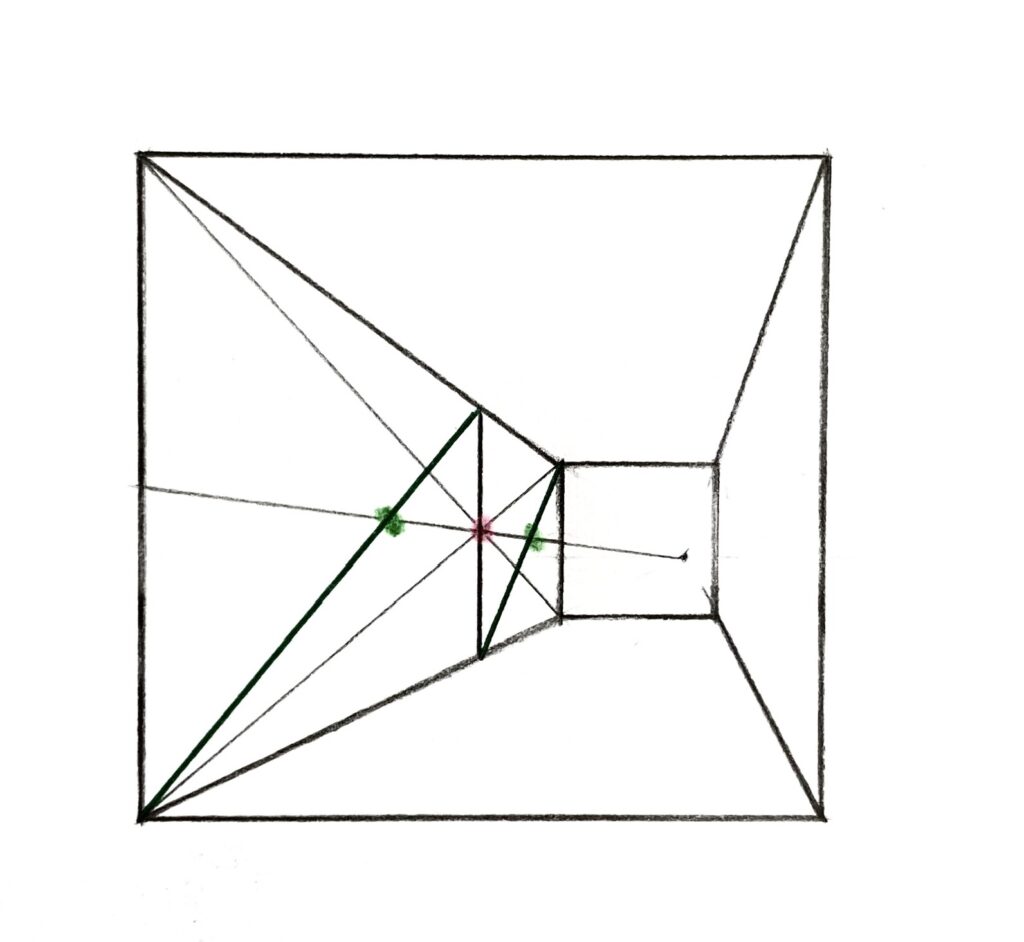

④ 壁の手前の角から交点(緑の点)を通る線を引く

そしたら、壁の手前の角から、この交点(緑の点)を通る線を引きます。

以下のような感じですね。

今回は、上の角から引いているけど、下の角から引いてもOK!

そうすると、以下のように、壁から消失点に向かう線との交点(青の点)ができますね。

あとは、この交点(青の点)を通り、アイレベルに対して垂直、壁の縦辺に平行な線を引けば、

同じ大きさの壁を奥に1枚増やすことができます。

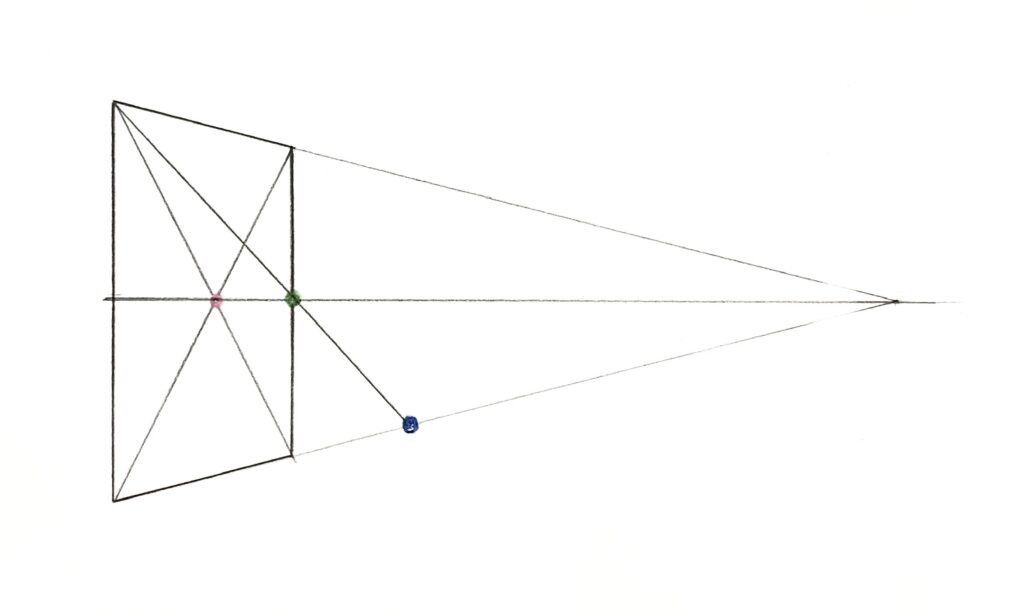

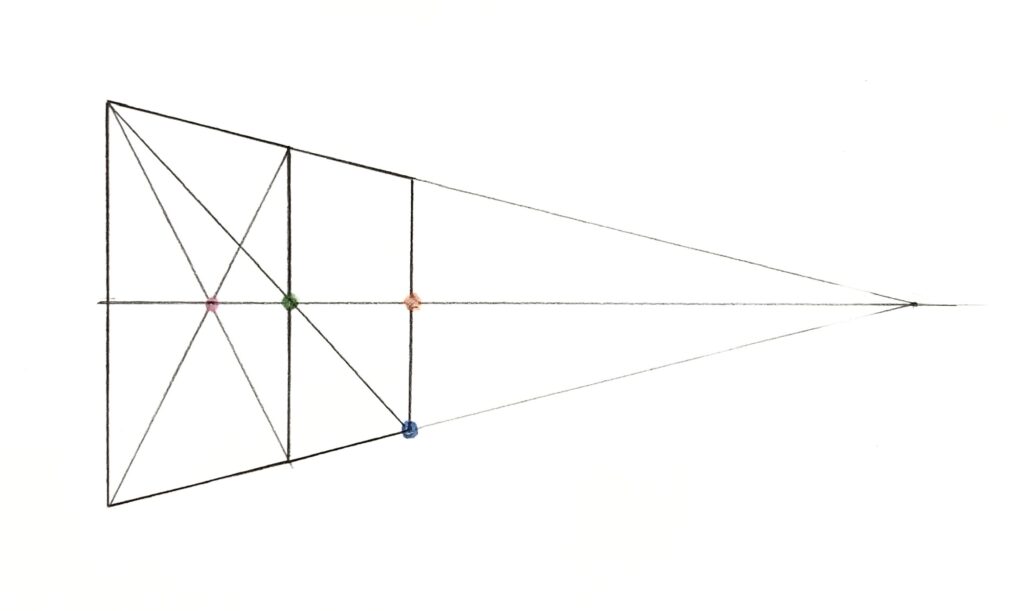

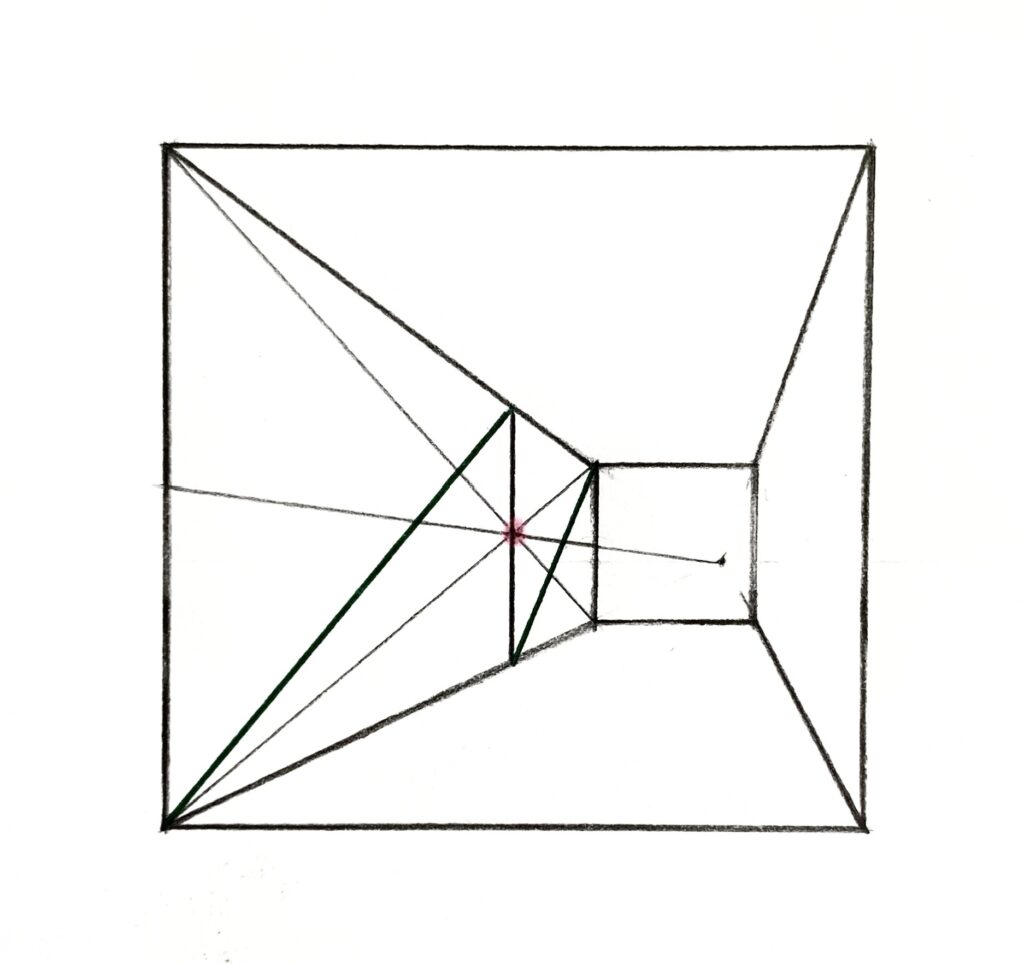

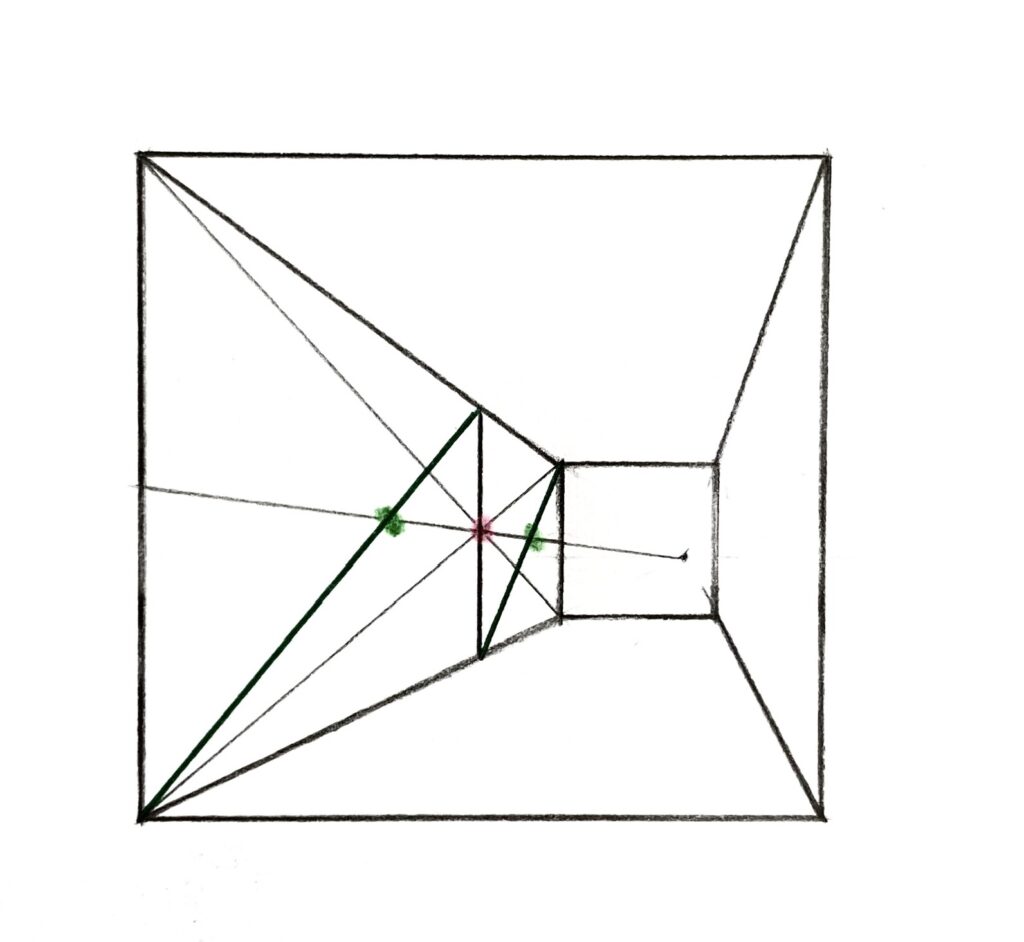

では、もう1枚奥に壁を増やしてみましょう。

以下のように、1枚目の壁に引いた対角線の交点(ピンクの点)から、

消失点に向かって引いた線と、2枚目の壁の奥側の辺との交点(オレンジの点)ができているので、

以下のように、2枚目の壁の角から、この交点(オレンジの点)を通る線を引きます。

そうすると、以下のように、先程引いた線と、壁から消失点に向かう線との交点(茶色の点)ができますね。

あとは、この交点(茶色の点)を通り、アイレベルに対して垂直、壁の縦辺に平行な線を引けば、

同じ大きさの壁を奥にもう1枚増やすことができます。

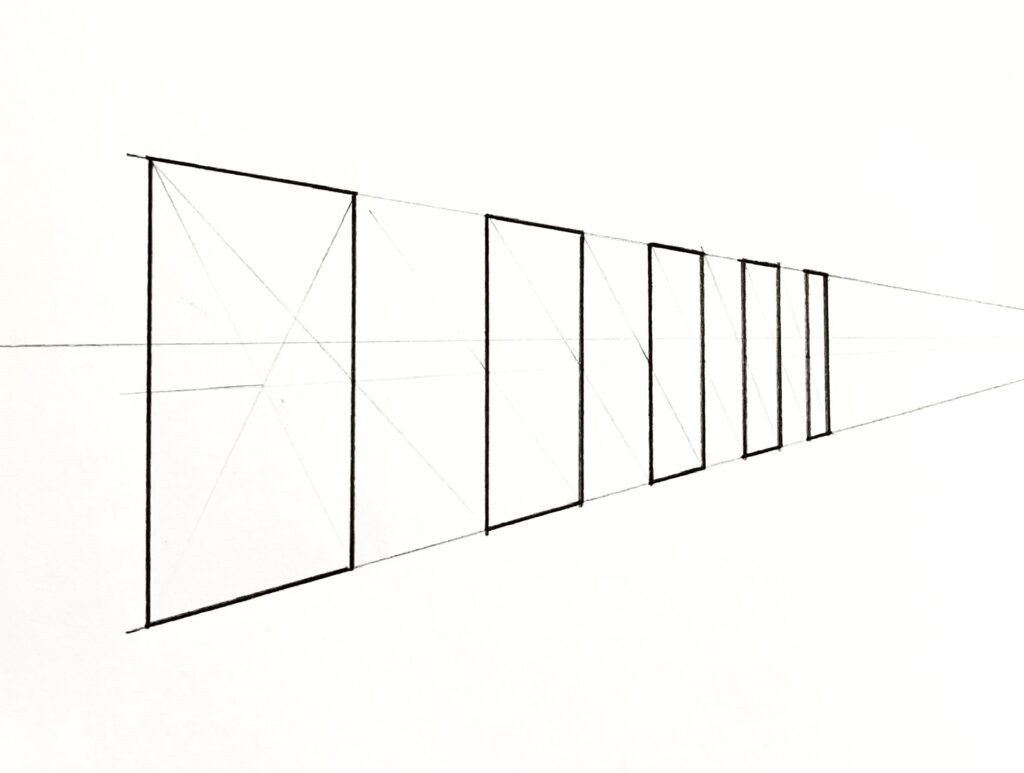

これを繰り返すと、同じ大きさの壁が等間隔で奥に連なった状態を描くことができます。

あとは、間の壁を消したりすれば、1枚おきや2枚おきにドアが連なった状態なども描くことができます。

② 分割

続いて分割です。

分割は、決まったスペース・範囲に「これくらい描きたい」というときに使います。

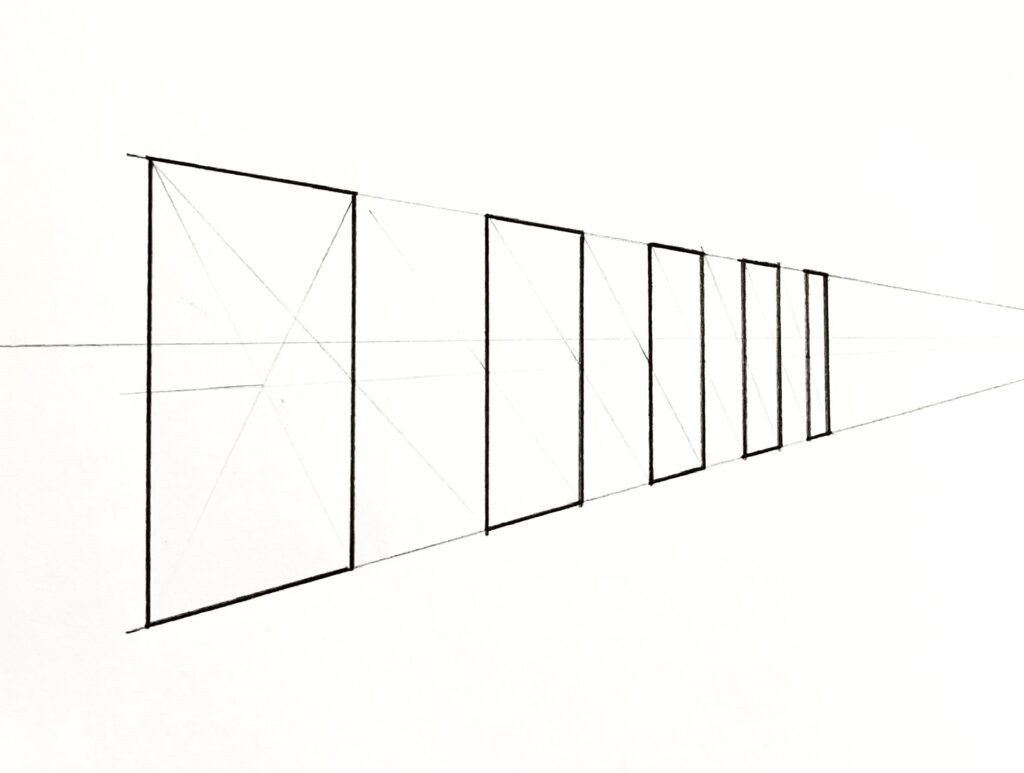

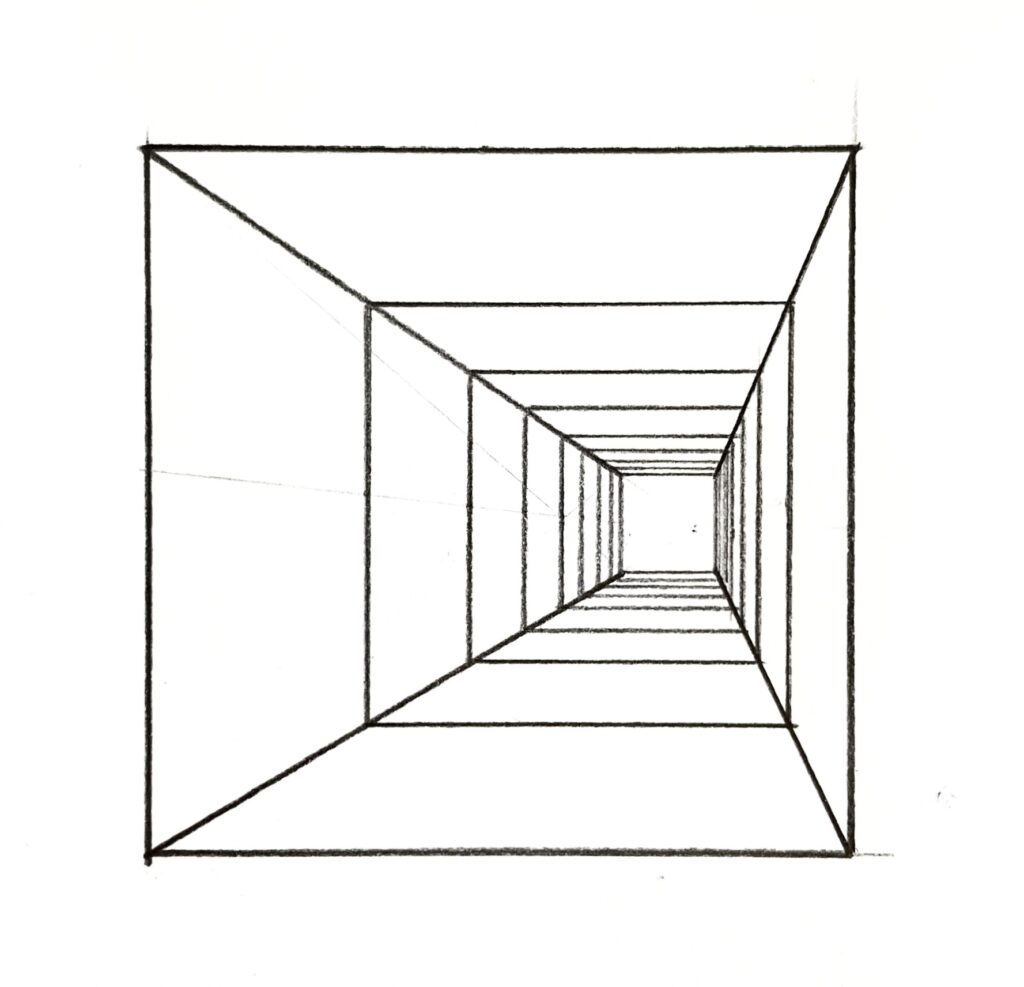

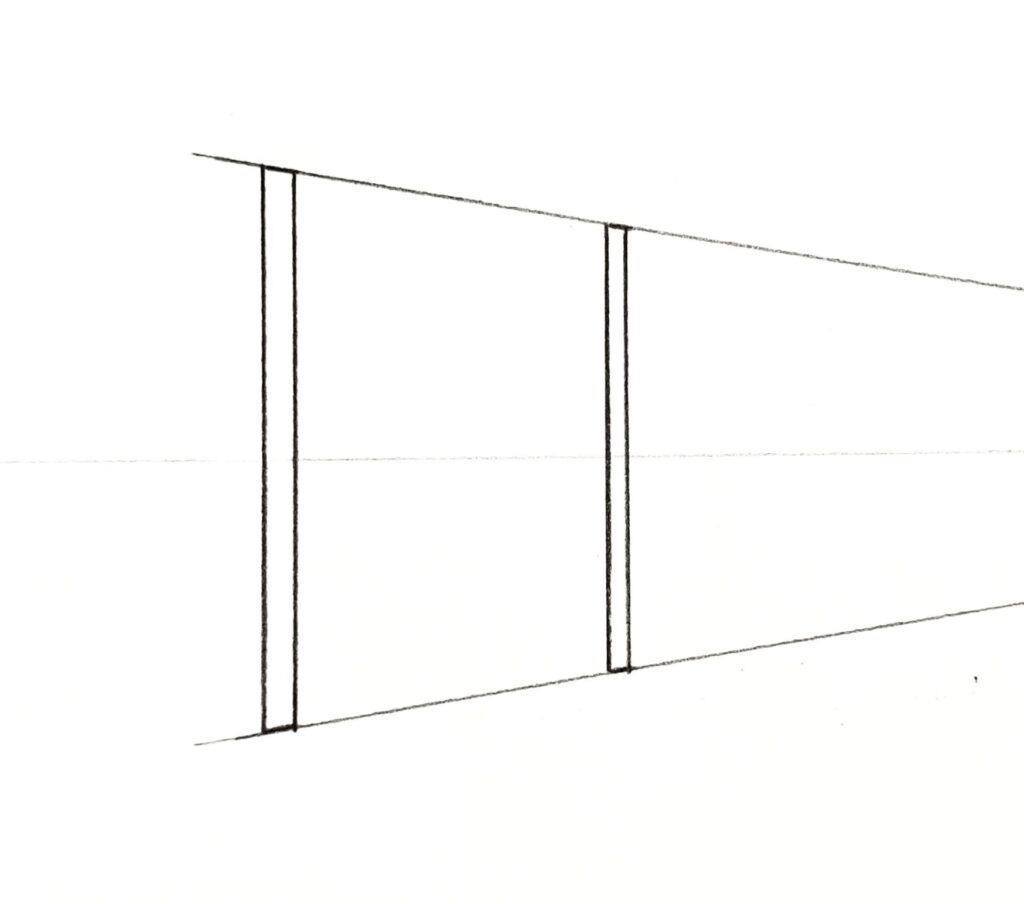

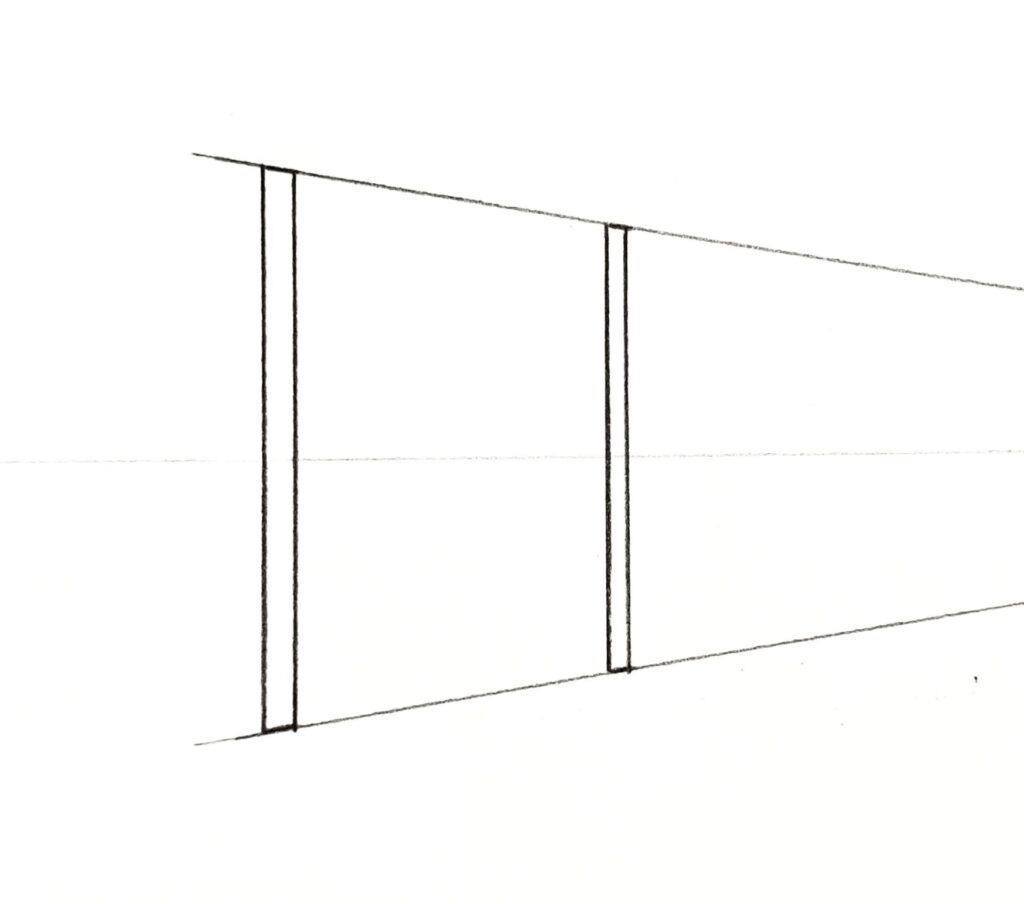

例えば、以下のように、一点透視の廊下があって、ドアを等間隔で描きたい、

あるいは、壁にラインを等間隔で描きたいといったときなどに使います。

では、今回は一点透視の廊下の壁に等間隔で4本のラインを描いてみましょう。

他の数に分割したい方は、以下の各記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

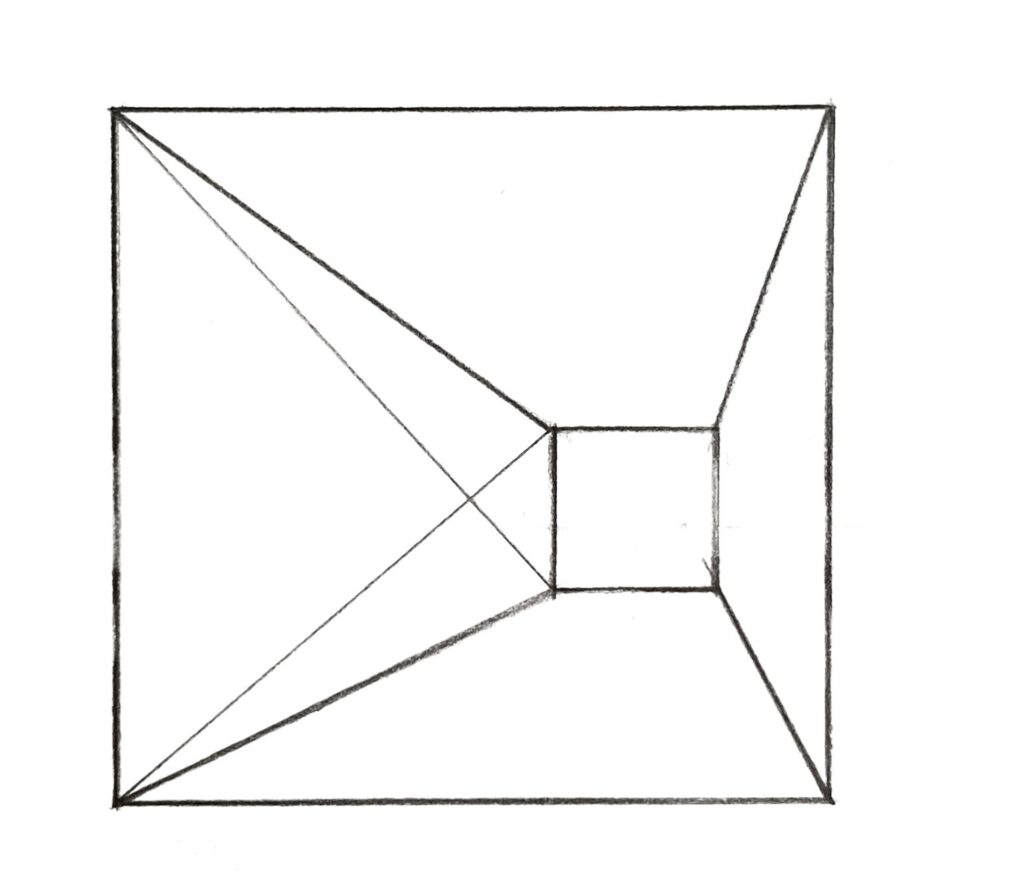

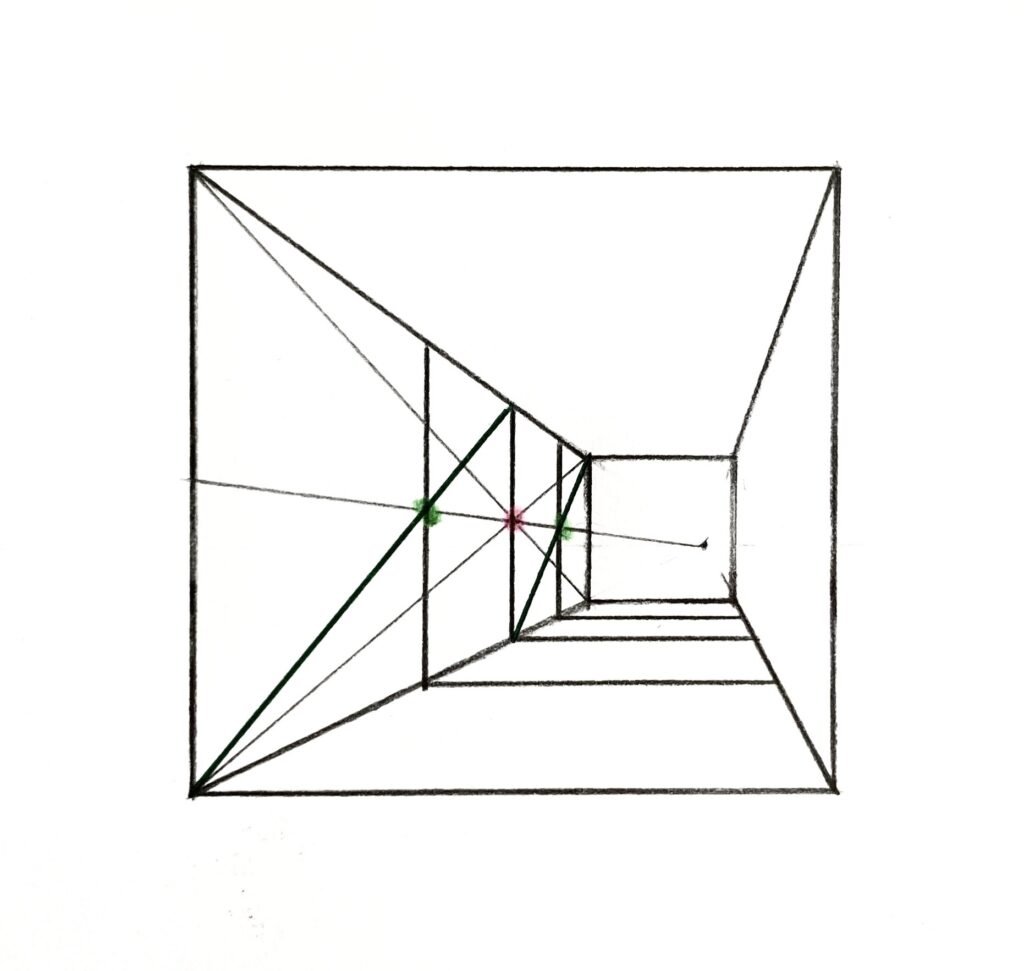

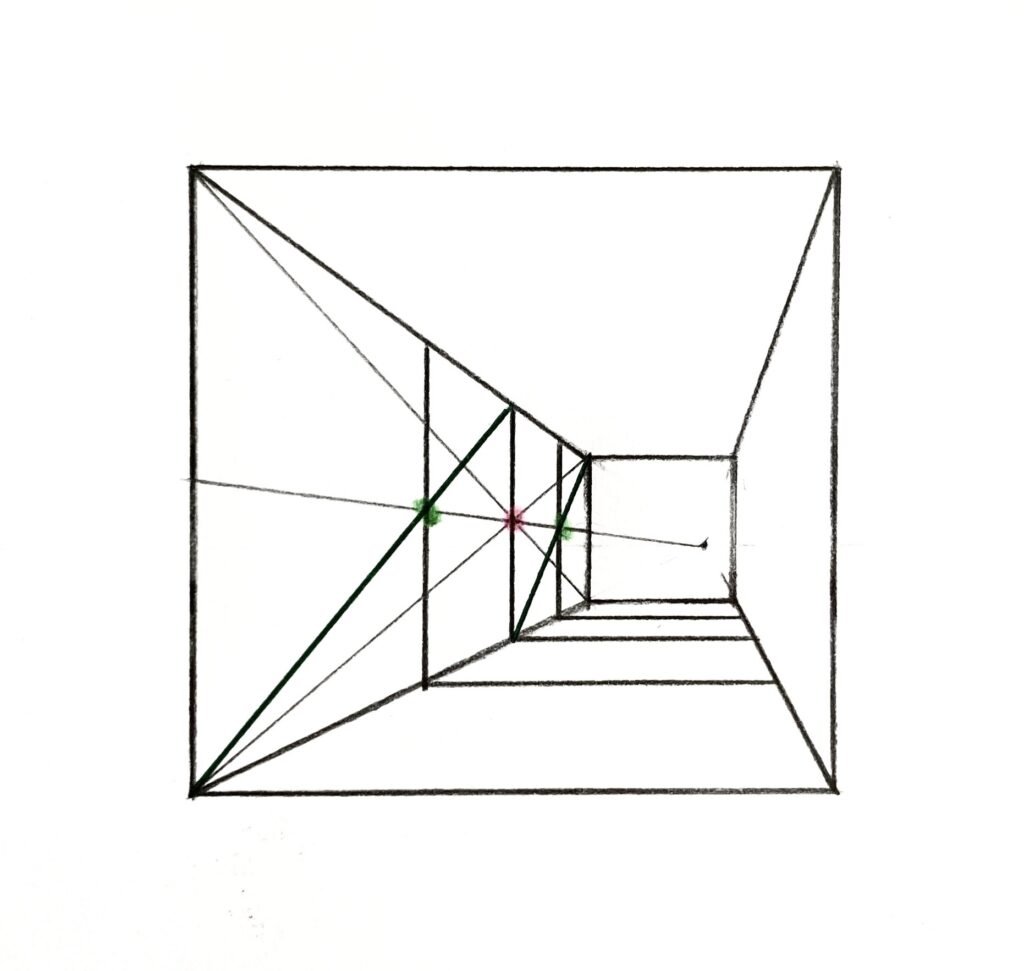

① 一点透視の箱を描く

まず、以下のように、一点透視の箱を描きます。

一点透視図法の描き方がよくわからない方は、

簡単! パース 一点透視図法の描き方 具体的な手順をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

このとき、アイレベルを濃く引くと、このあと混乱する原因になるので、なるべく薄く引くのがポイントです。

または消してもOKです。

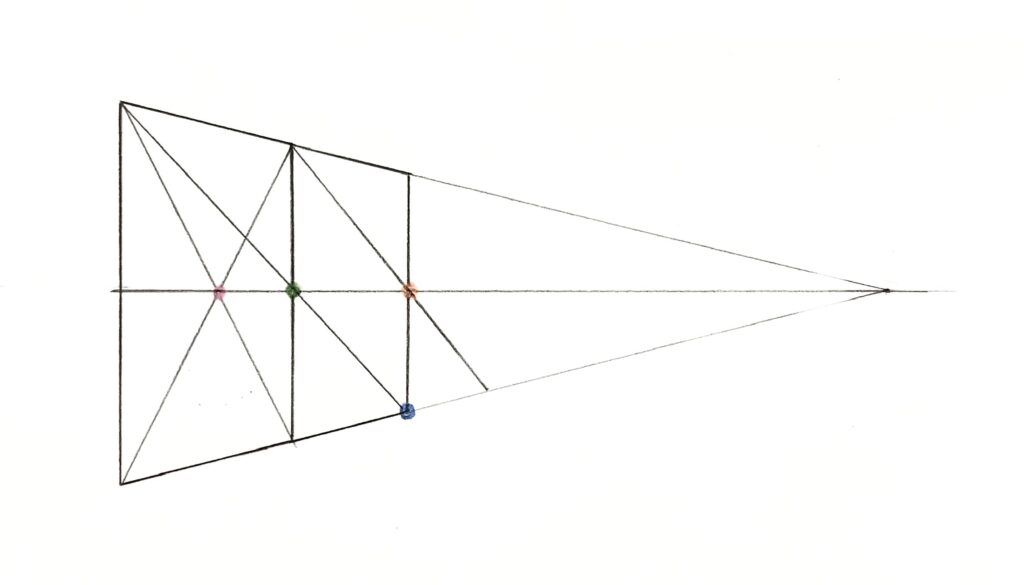

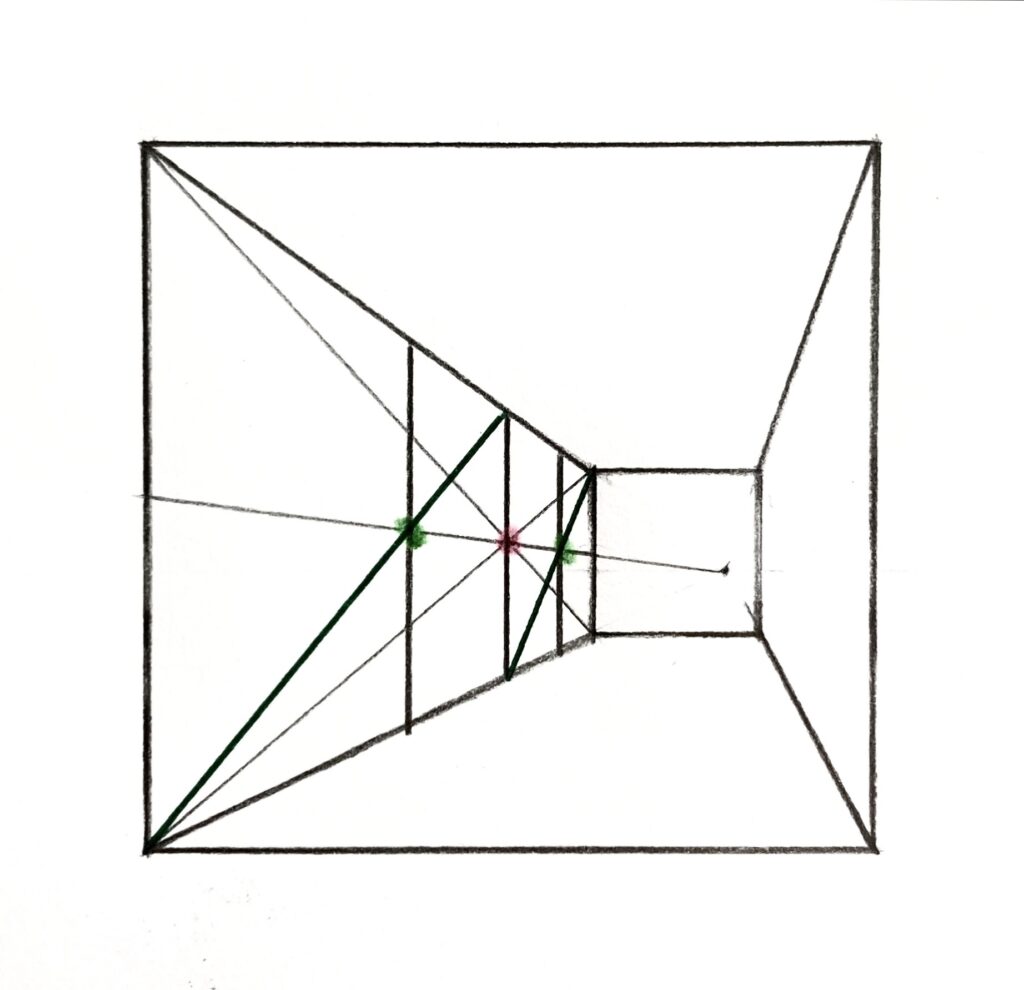

② 壁に対角線を2本引く

まず、以下のように、壁に対角線を2本引きます。

対角線は絵の一部ではないから、なるべく薄く引こう!

そうすると、以下のように、対角線が交わるところに交点(ピンクの点)ができますね。

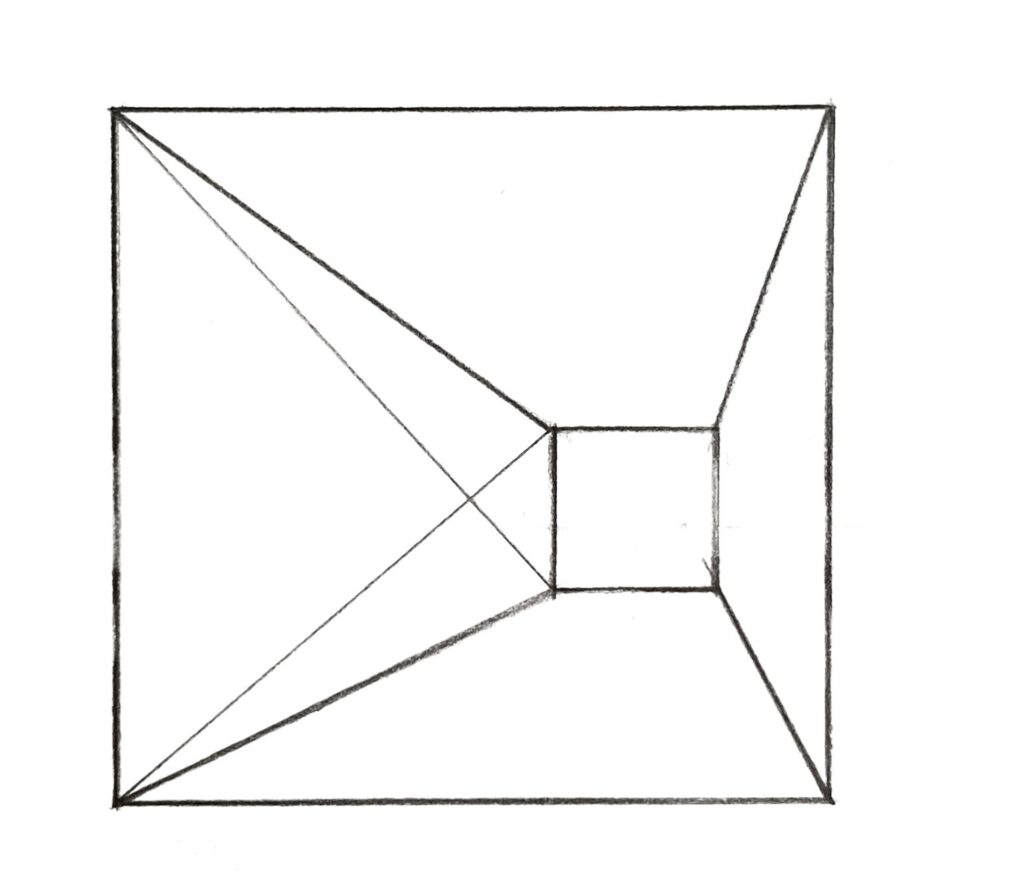

③ 壁に交点(ピンクの点)を通る縦線と横線を引く

次に、先程できた対角線の交点(ピンクの点)を通る縦線と横線を引きます。

横線は消失点を使って引き、縦線はアイレベルに対し垂直、壁の縦辺に平行に引きます。

以下のような感じですね。

横線は絵の一部ではないから、なるべく薄く引こう!

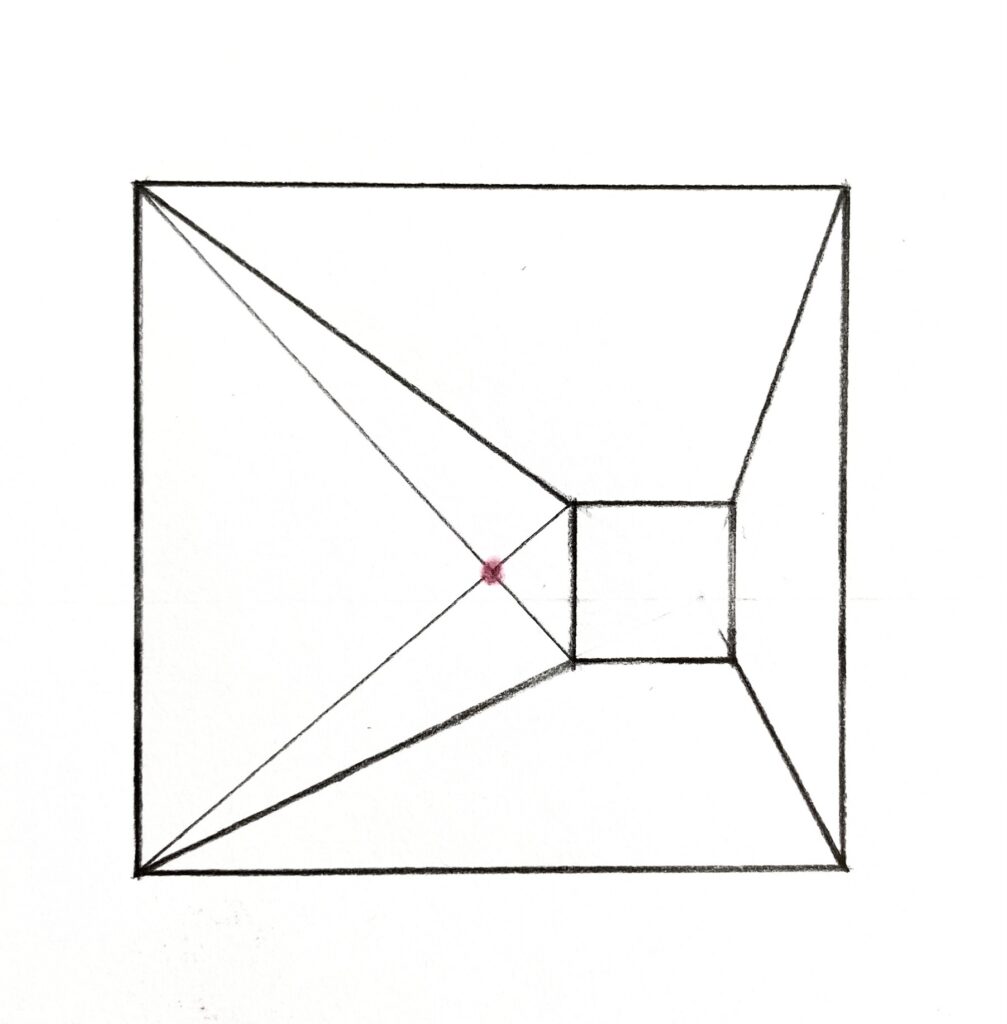

④ 2分割した2枚の壁に対角線を1本ずつ引く

今、壁を2分割して2枚に分けた状態ですが、この2枚の壁に対角線を1本ずつ引きます。

以下のような感じですね。

今回はわかりやすいように濃く引いているけど、対角線はなるべく薄く引こう!

今回は手前下から引いていますが、手前上から引いてもOKです。

そうすると、以下のように、一番大きい元の壁を横に2分割する線との交点(緑の点)が2つできますね。

あとは、この交点(緑の点)を通る縦線を引けば、壁を等間隔に4分割することができます。

以下のような感じですね。

この縦線は、アイレベルに対して垂直、壁の縦辺に平行に引くよ

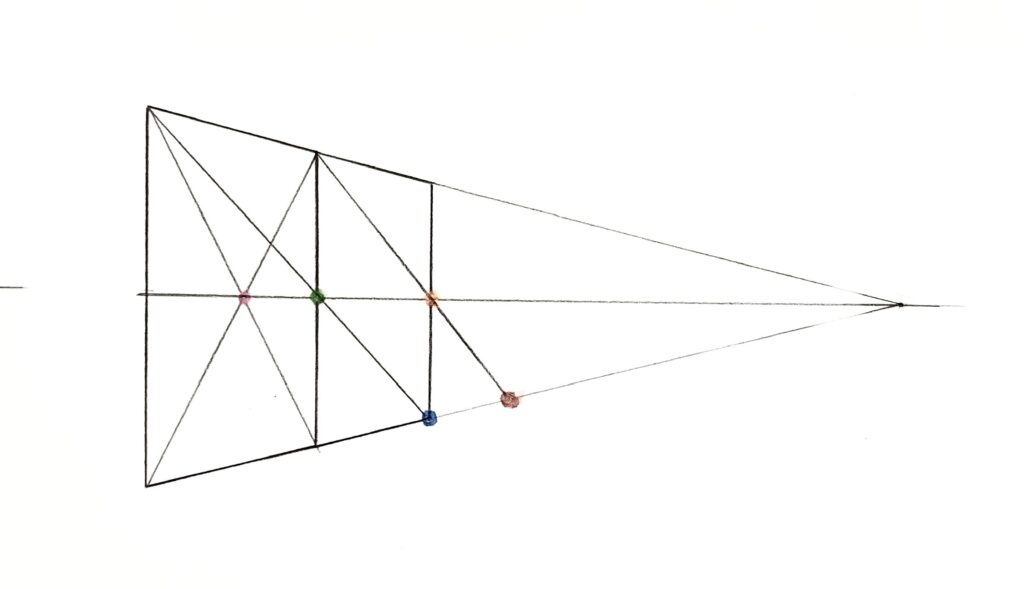

今回は、廊下の壁を4分割しましたが、実は床面もほぼ自動的に4分割できています。

4分割している縦辺と、壁の下の辺との交点から廊下の横辺に対して平行な辺を引くと、

床面も等間隔に4分割することができます。

以下のような感じですね。

分割は便利だね!

増殖と分割の使い分け どっちを使えばいいの?

ここまで、増殖と分割について見てきましたが、なんか増殖と分割って似ていて、

実際、どちらを使えばいいのかよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。

そこで、増殖と分割の使い分けのポイントをまとめてみました。

増殖と分割の使い分けのポイントは、以下のような感じになります。

◻︎増殖 : 「これ」という最初から形・範囲が決まったものを増やすときに使う

・メリット

→決まった形・範囲を増やすのに向いている

・デメリット

→決まったスペース・範囲に物を敷き詰めるのには向かない。形がズレやすい

◻︎分割 : 決まったスペース・範囲に「これくらい描きたい」というときに使う

・メリット

→決まったスペース・範囲に物を敷き詰めるのに向いている。形がズレにくい

・デメリット

→「これ」という決まった形・範囲は増やせない

という感じになります。

とはいっても、わかりにくいと思うので、ケースごとに増殖と分割のどちらを使えば良いのかを見ていきましょう。

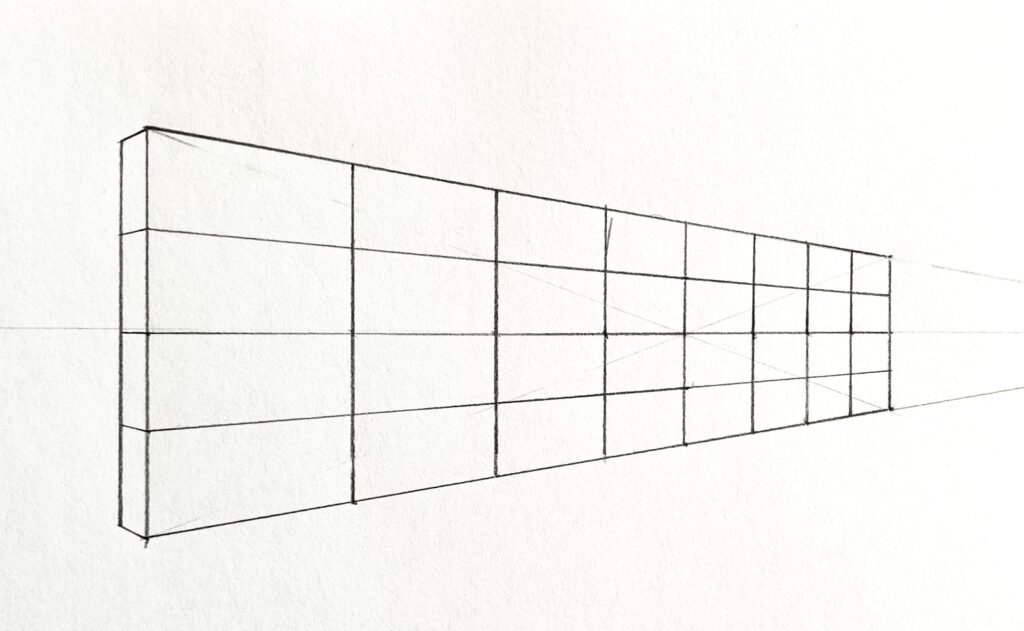

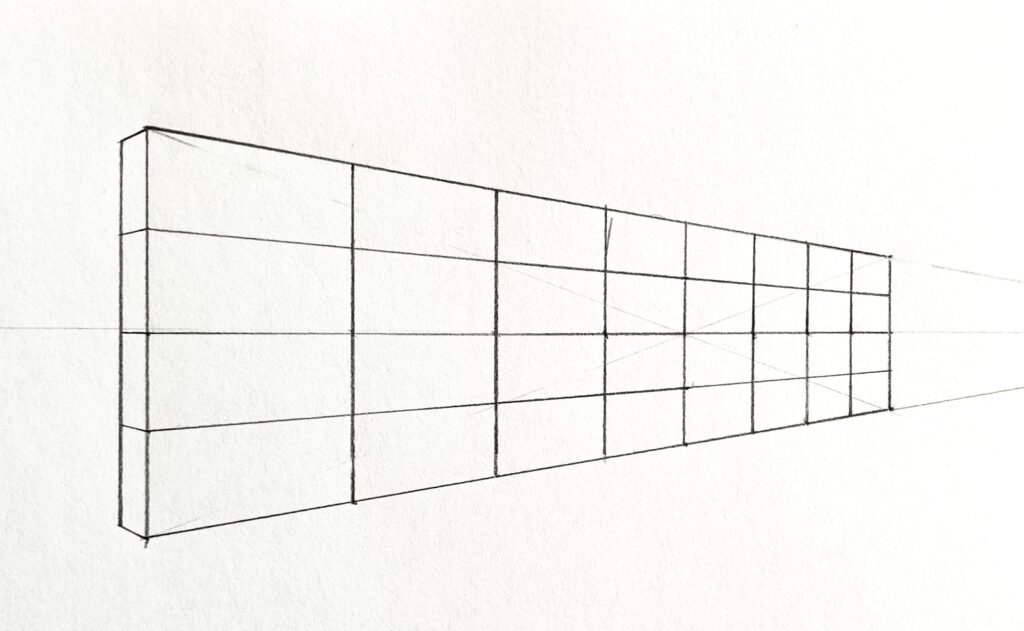

① ブロック塀を描くには、増殖と分割どっちが最適?

以下の一点透視の壁をブロック塀にするとしたら、増殖と分割どちらを使った方が良いでしょうか?

う〜ん、どっちかな?

この場合は、分割を使った方が良いです。

なぜなら、壁のスペース・範囲が決まっていて、その中にブロック塀を敷き詰めるからですね。

縦に○個、横に○個というように、見当をつけて分割した方がスムーズかつ綺麗に描くことができます。

増殖でもできなくはありませんが、増殖を使うと少し面倒かなと思います。

増殖を使う場合は、まずブロック1個分の大きさを決めて、そのブロックを増やしていくわけですが、

この壁のスペースにきっちり隙間なく描くのはなかなか難しそうです。

以下は増殖を使って描いていますが、

一番奥の赤で塗った部分は、隙間が空いており、ブロックをうまくスペースにきっちり描けていません。

また、増殖は、1個のブロックをもとに増やしていくので、増やせば増やすほどズレが生じやすくなります。

なので、縦に○個、横に○個と敷き詰める分割を使った方が良いということになります。

② 電柱を描くには、増殖と分割どっちが最適?

では、以下の2本の電柱をさらに奥まで等間隔に描きたい場合は、増殖と分割どちらを使う方が良いでしょうか?

この場合は、増殖を使うしかありません。

なぜなら、2本の電柱の間隔が「これ」とあらかじめ決まってしまっているからですね。

逆に分割は使えませんね。

ただ、この範囲に電柱を何本か描きたいという場合は、分割を使った方が良いですね。

増殖と分割の違いや使い分け方は、

【パース 透視図法】増殖と分割の違い・使い分け方をわかりやすく解説

でも詳しく解説しています。

パースを勉強するのにわかりやすくてオススメの本

今回紹介した増殖や分割といったパースの基本テクニックや基礎知識を学ぶなら、

パース 透視図法の勉強におすすめの本5冊 イラストを上手く描こう!でも紹介していますが、

『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』がわかりやすくてオススメです。

この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み実践すると、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につきます。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説している、パース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

著者であり、漫画家・専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが、実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちからの質問をもとに作られたものです。

なぜ、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につくのかというと、

それは、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストを使ってわかりやすく解説しているからです。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説しているパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

先程も紹介しましたが、著者の漫画家であり、専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちの質問をもとに作られたものです。

なので、パースを初めて学ぶ方の目線に立って、そういった初心者の方がしっかりと理解できるように、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説しています。

例えば、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の解説部分では、

パースを学ぶ方が一番難しいと感じるアイレベルや消失点との関係性を、図を使って丁寧にわかりやすく解説しています。

また、パースの分割や増殖といったテクニック・ノウハウの解説部分でも、わかりやすく見やすい図解で丁寧に解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方がやりがちなミスや間違い、

そして、こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、ワンポイントアドバイスとして解説しています。

一般的にパース(透視図法)の解説書となると、難しい図や説明で解説されていることが多いです。

そのため、パースを初めて学ぶ方は、

「うわぁ…、パースってめちゃくちゃ難しくて全然わからない…」

という感じで挫折してしまいます。

しかし、本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』は、

パースを初めて学ぶ方でもしっかりと理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストを使って解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方が、やりがちな間違いや、

こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、

ワンポイントアドバイスとして解説しており、よりわかりやすいように工夫しています。

なので、「パースって難しくて全然わからない…」という感じにならずに学ぶことができます。

つまり、パースを初めて学ぶ方が理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説し、

さらにワンポイントアドバイスでよりわかりやすさを工夫した、

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を実践すれば、

あなたも、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

を簡単に身につけることができるのです。

以下の記事で詳しく紹介しています。

また、以下の各記事では、水彩画や風景画、人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

風景画・水彩画の勉強におすすめの本を種類別・目的別に7冊紹介

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

まとめ:【簡単!】 パースで奥行きを等間隔に描く方法をわかりやすく解説!

今回は、パースで奥行きを等間隔に描く方法である増殖と分割を解説しました。

増殖や分割を使うと、簡単に奥行きを等間隔に描くことができます。

とても便利なテクニックなので、ぜひ活用してみてください。

おわり

コメント