・三点透視図法とは何かわかりやすく知りたいな

・三点透視図法のアイレベルや消失点ってどこにあるんだろう?

・三点透視図法の具体的な描き方も知りたいな

・三点透視図法ってどんなときに使うのかな? 三点透視図法の具体的な作品例も知りたいな

・三点透視図法で描く利点とか何かあるのかな?

・あと、三点透視図法の勉強にわかりやすくてオススメの本とかあったらついでに知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎ 本記事の内容

1.三点透視図法とは何か わかりやすく解説します 【簡単 初心者向け】

2.三点透視図法のアイレベルや消失点の位置

3.三点透視図法の具体的な描き方

4.三点透視図法はどんなときに使うのか? 三点透視図法の具体的な作品例

5.三点透視図法で描く利点・メリット

6.三点透視図法や透視図法(パース)の勉強にオススメの本

この記事を書いている僕は、三点透視図法を含め、パース(透視図法)の勉強は3年ほどです。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

三点透視図法とは何か わかりやすく解説します 【簡単 初心者向け】

まず最初に、三点透視図法がどのようなものかを簡単にまとめてみました。

そもそも、透視図法(パース)って何なの?という方は、

透視図法とは何か、わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

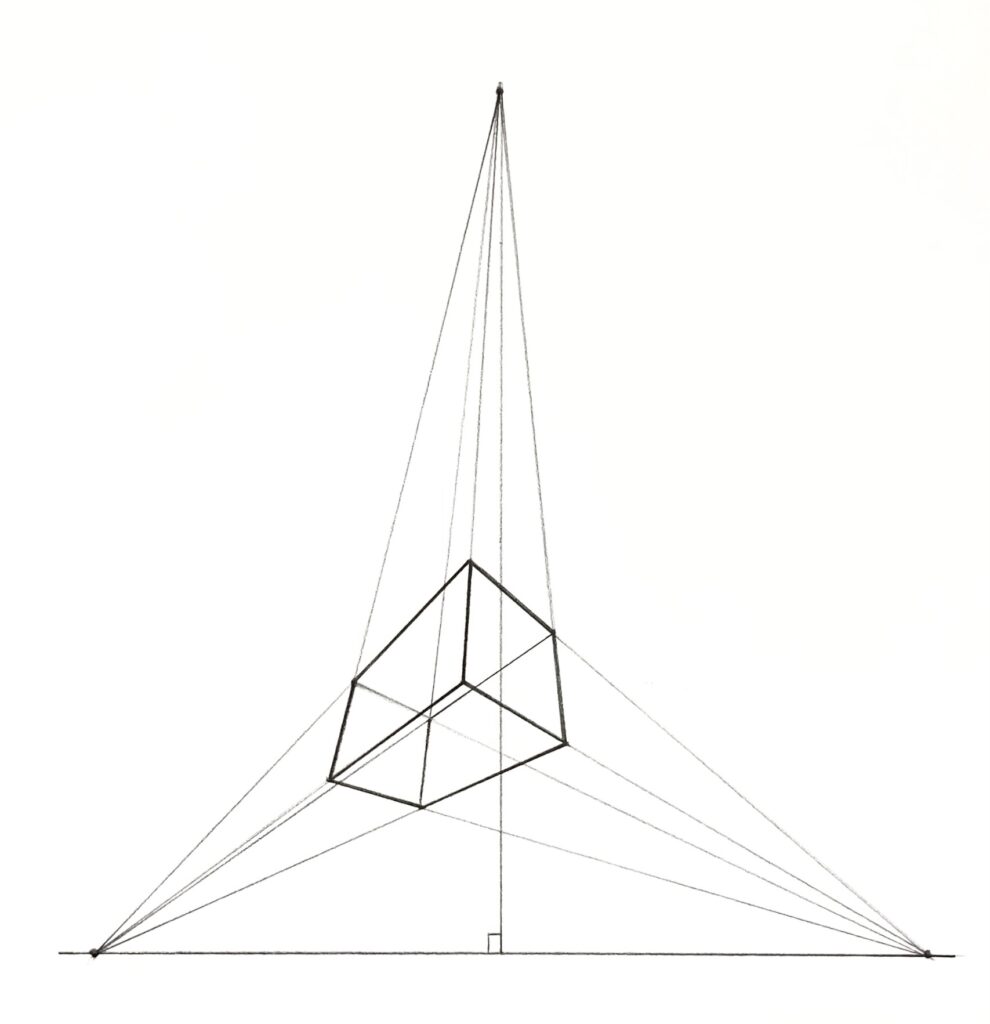

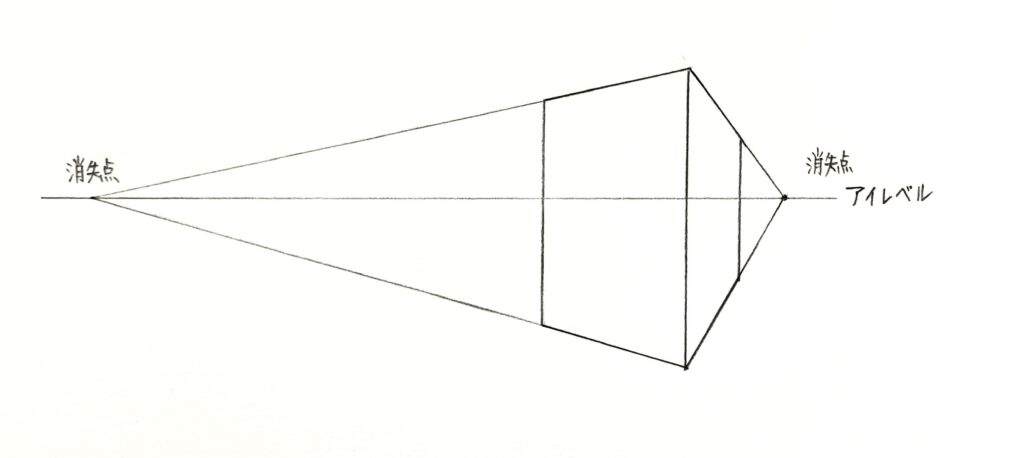

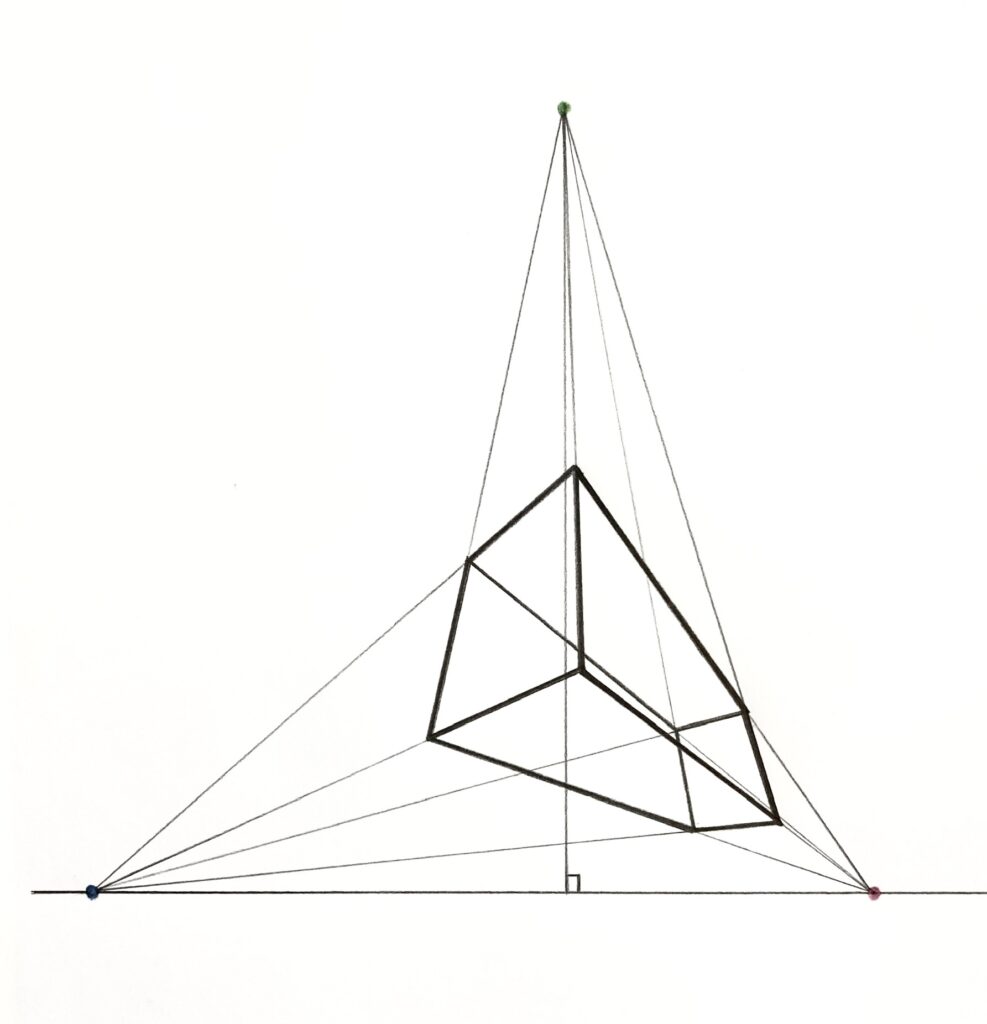

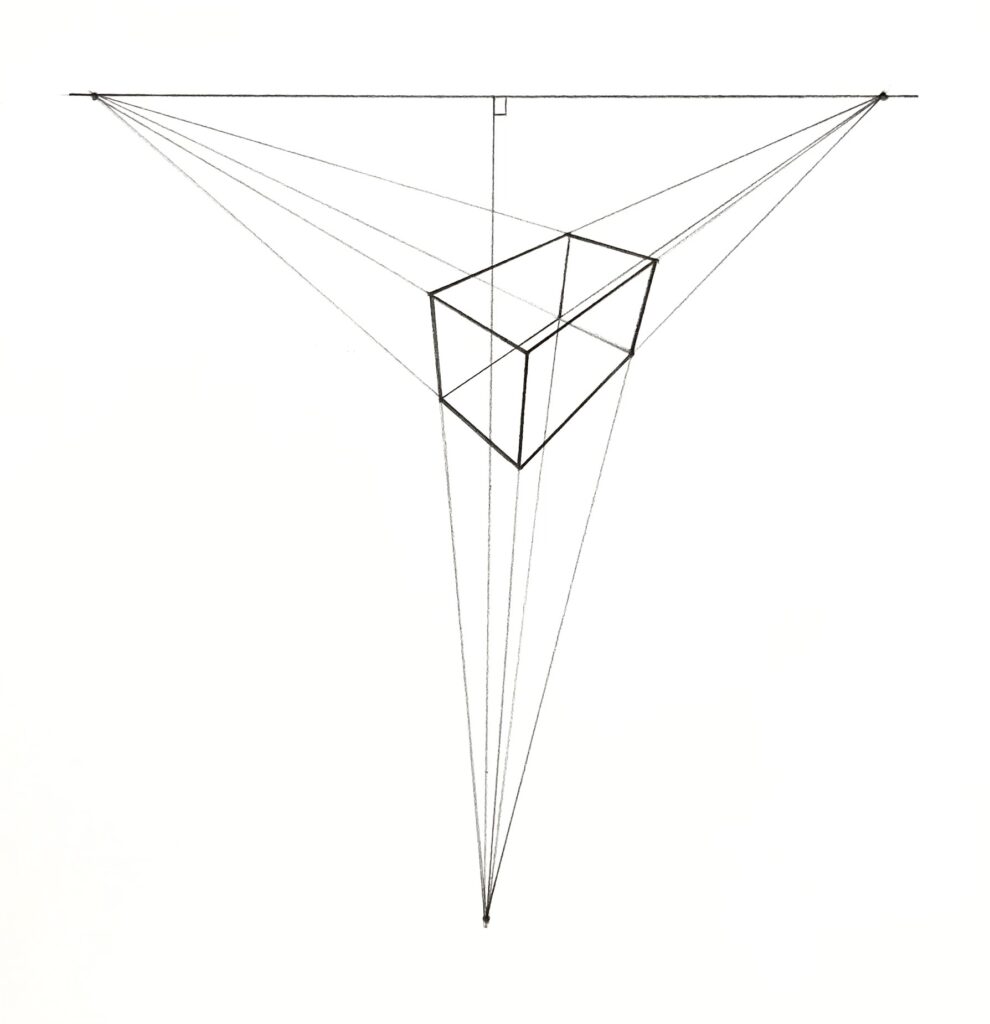

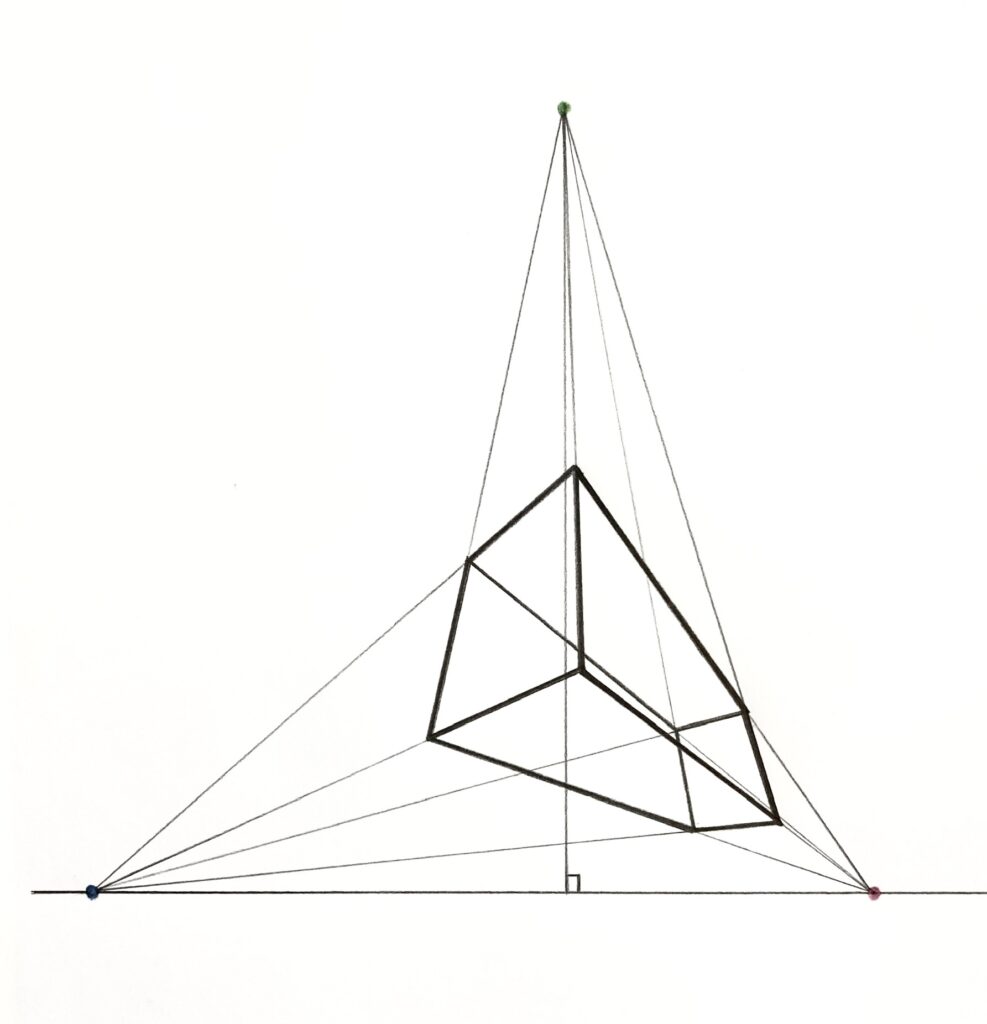

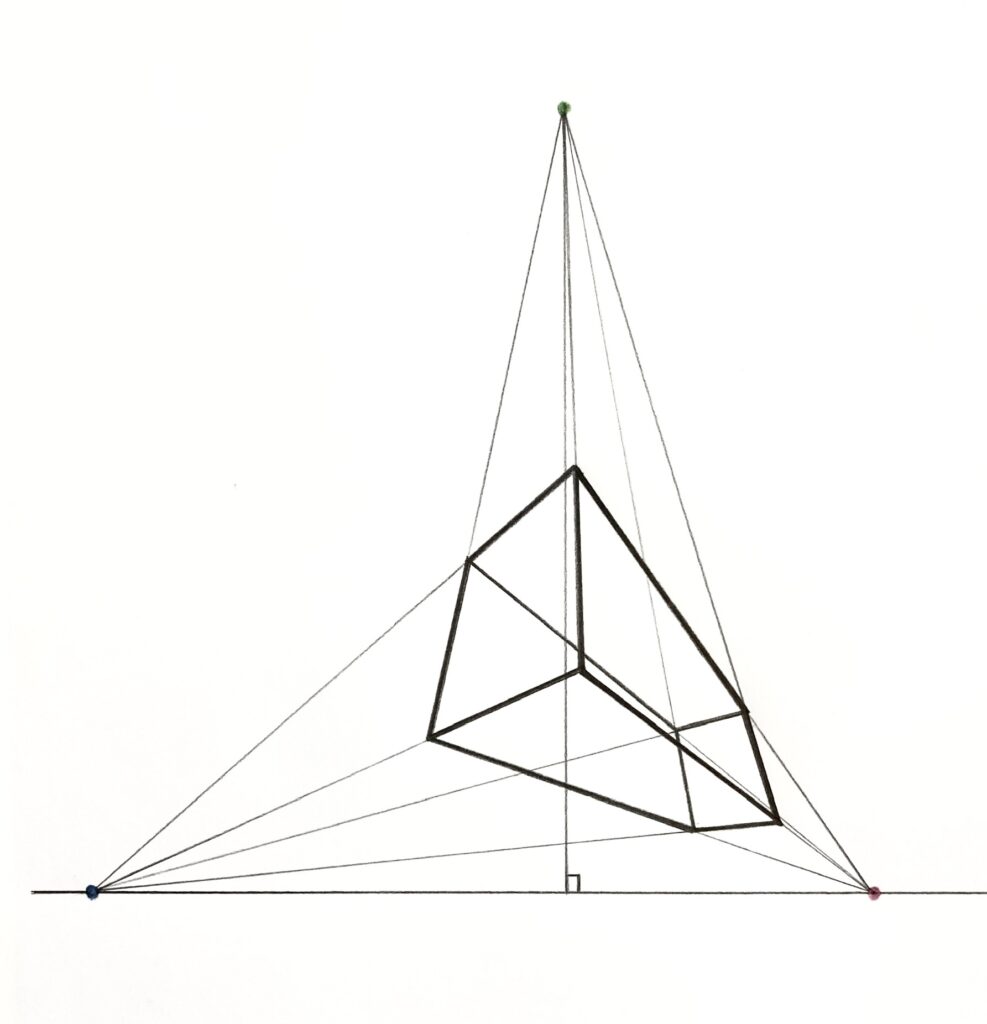

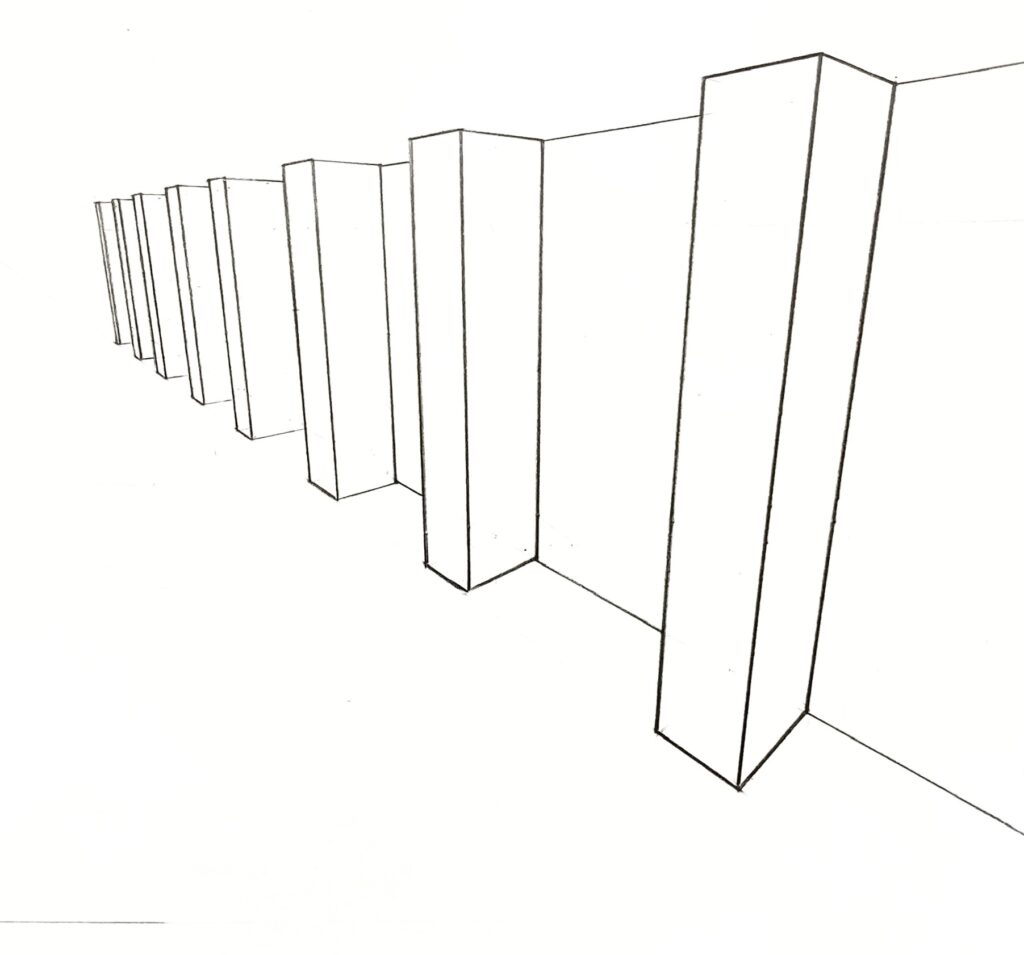

さて、三点透視図法といえば、大体以下のような感じですよね。

◻︎ 三点透視図法とは?

だったり、

こんな感じだったり。

消失点(VP)が3個なので (3つの消失点を使って描くので)、三点透視図法と呼ばれます。

消失点がよくわからないという方は、

【初心者向け】 パース 透視図法の消失点とは? わかりやすく解説!

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

・どんな状態なのか?

→ 二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態です。

・なぜ、消失点が3個なのか?

→ 消失点が2個の二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態なので、

縦方向(上下方向)にパースがつき、縦方向(上下方向)に消失点が1個プラスされます。

そのため、消失点が3個になります。

消失点に収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

その3つ目の縦方向(上下方向)の消失点は、アイレベル上にはありません。

アイレベルがよくわからない方は、

アイレベルとは何かわかりやすく解説します【簡単 見つけ方のコツも】

でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

・どんなときに使うのか?

→ 二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりしたときに使います。

例えば、二点透視の状態の建物を高い位置から見下ろしたり、低い位置から見上げたりした場合などです。

以上が、三点透視図法の特徴になります。

と言われてもよくわかりませんよね。

僕は、中学校の美術の授業で初めて透視図法(パース)を学び、三点透視図法を知ったのですが、

消失点が3個だから三点透視図法とか言われても全く意味がわかりませんでした。

消失点が3個だから三点透視…と言われれてもよくわからないよね

おそらくこの記事を読んでいるあなたも、三点透視図法とは何か、

このように言われても意味がわからないのではないでしょうか?

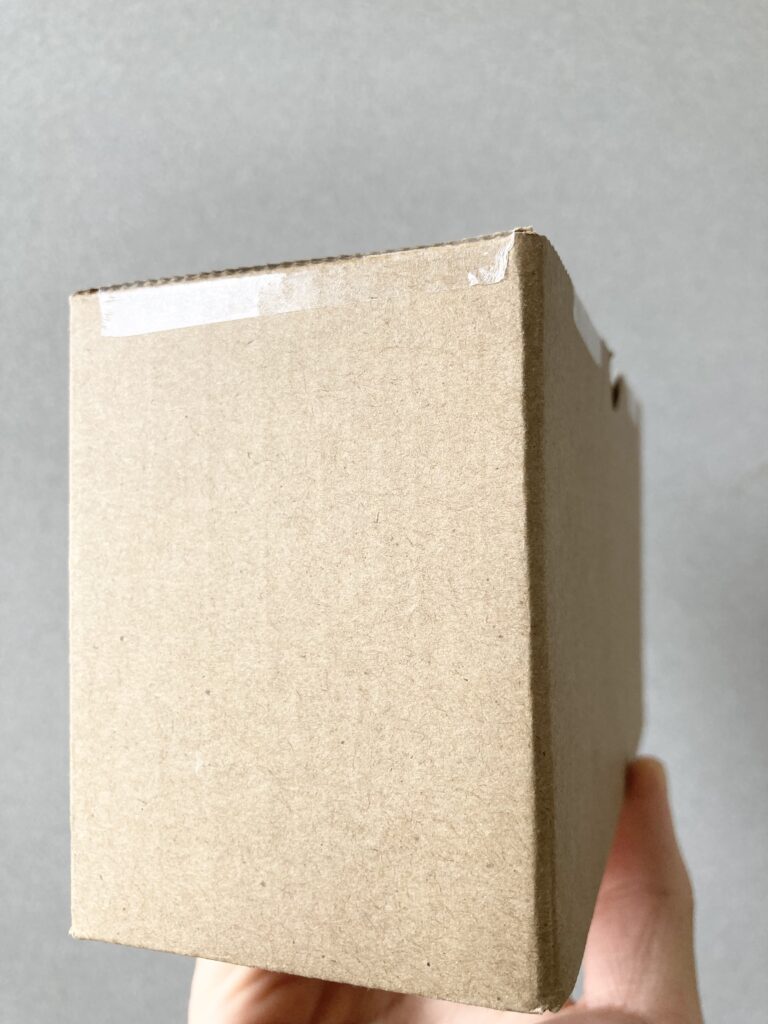

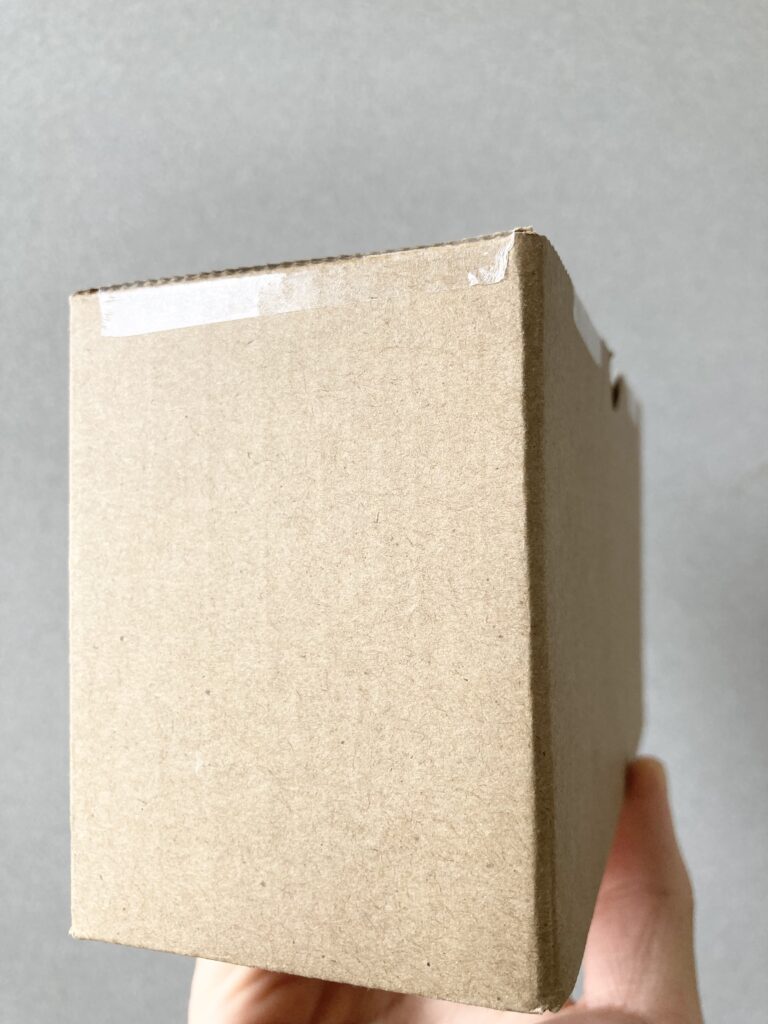

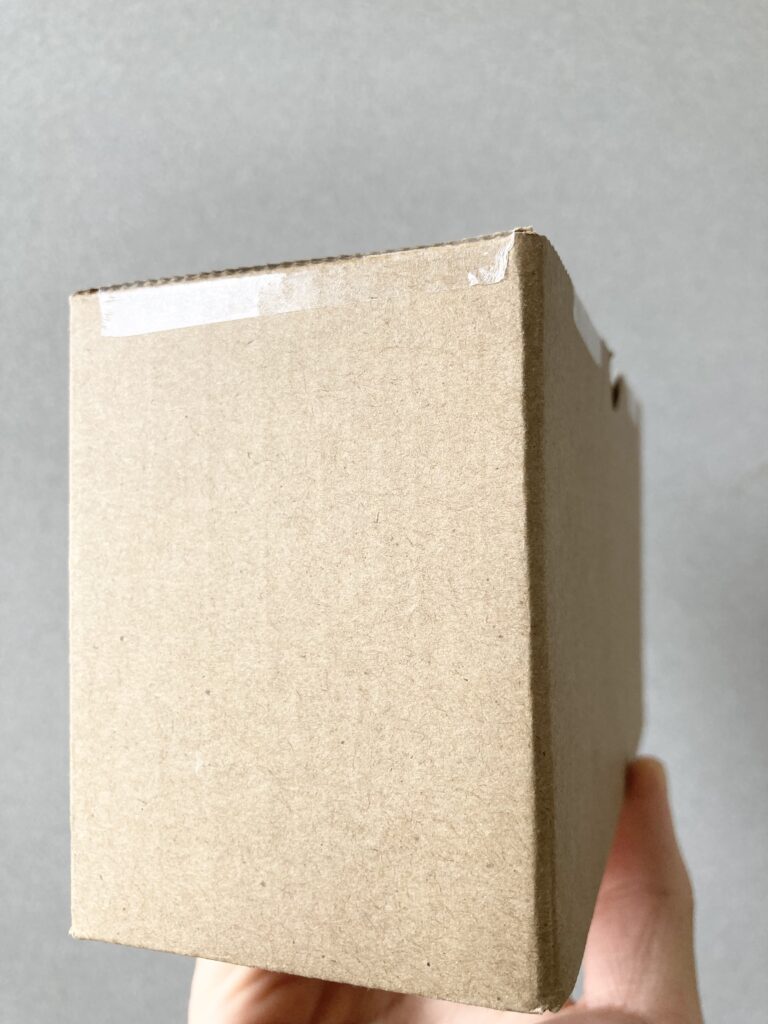

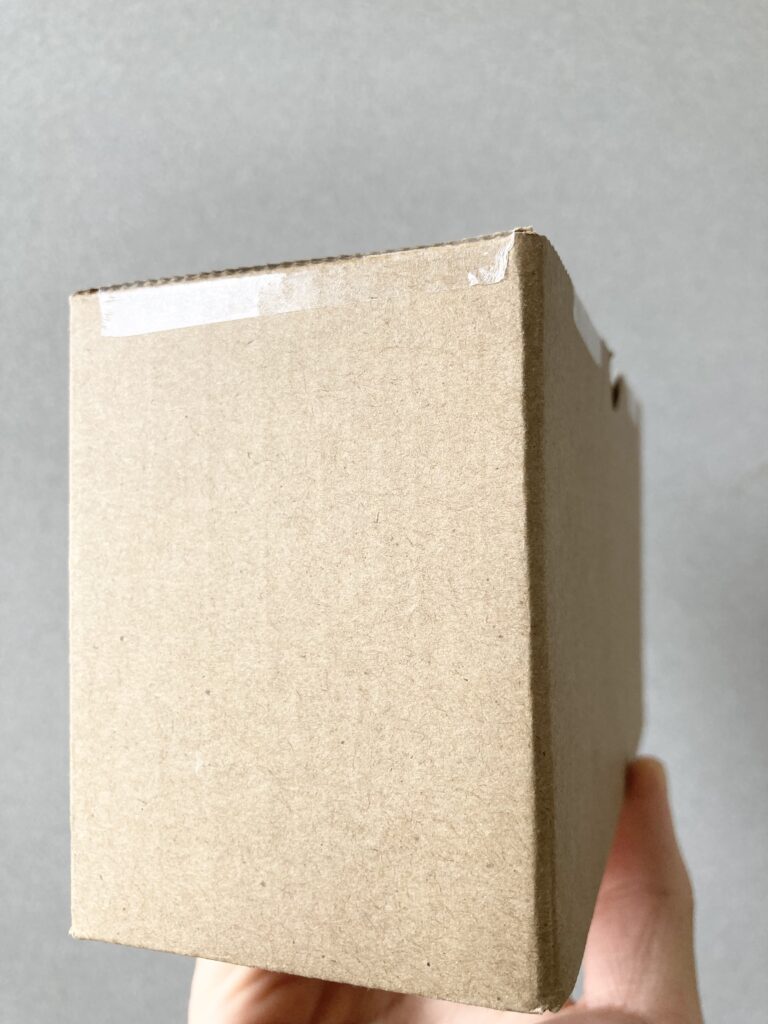

そこで、箱を使って実際に三点透視の状態を再現してみましょう。

箱を使って三点透視の状態を再現することで、三点透視図法とは何かがかなり理解しやすくなるはずです。

箱を使って三点透視図法を再現してみよう

では実際に、箱を使って三点透視を体感・確認してみましょう。

箱を用意してください。

僕は、立方体の箱が無かったので、直方体の箱にします。

① まずは二点透視の状態をつくる

それでは、まず箱を自分の目の高さ付近に持ってきて、真正面から見ます。

※ ちなみに、この「自分の目の高さ」がいわゆるアイレベル(EL)というものになります。

アイレベルとは、「カメラの高さ」のことです。

「カメラの高さ」なので、カメラで撮影していたら、地面からそのカメラのレンズまでの高さがアイレベル、

人の目でそのまま見ているのなら、地面からその目の高さまでがアイレベルになります。

アイレベルについては、

アイレベルとは何かわかりやすく解説します【簡単 見つけ方のコツも】

で詳しく解説しています。

さて、箱を自分の目の高さ付近に持ってきて真正面から見ると、ただの正方形や長方形に見えるはずです。

以下のような感じですね。

実は、これは一点透視という状態です。

一点透視図法については、

一点透視法とは何か わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

で詳しく解説しています。

では、この一点透視の状態から箱を時計まわりに少し回転させてみましょう。

見るときは、わかりやすいように、箱を少し顔に近づけて片目で見てみよう!

そうすると、以下のような感じに見えるはずです。

ここで、箱の右側の側面に注目してください。

上下の2辺が斜めになっていて、奥に行くにつれて幅が狭くなっていくように見えますよね。

この上下の2辺をそのまま奥に伸ばしていくと、やがて1つの点に収束していきそうですよね。

その点が消失点というやつです。

では左側の側面はどうでしょうか?

こちらも微妙ですが、上下の2辺が少し斜めになっていますね。

この上下の2辺も、そのまま奥に伸ばしていくと、やがて1つの点に収束していきます。

そこには、消失点があります。

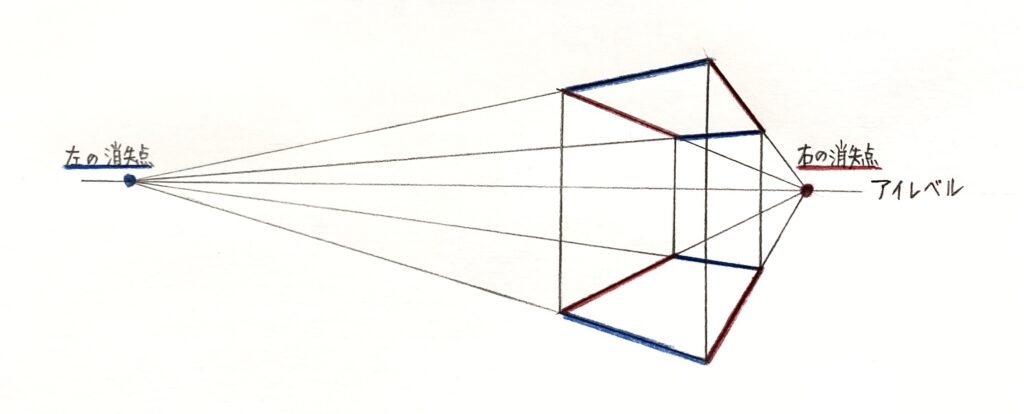

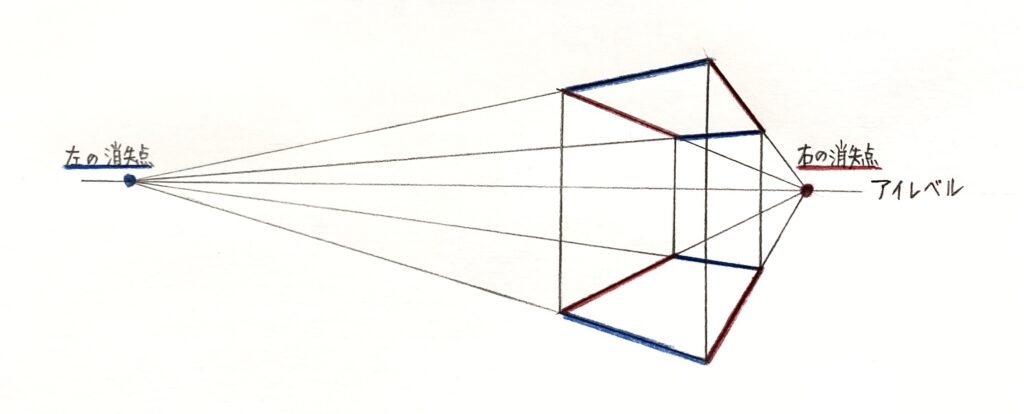

以下のような感じですね。

また、今箱なので、手前の左右2面しか見えていませんが、実は奥側の2面のそれぞれ上下の2辺も、

手前の左右2面の上下の2辺にそれぞれ平行なので、左右それぞれの消失点に向かって収束していきます。

以下のような感じですね。

平行な線同士は、同じ消失点に収束していくよ!

ということで、今左右2つの消失点が見つかりましたね。

では他に、パースがついている部分はないでしょうか?

残る部分といえば、縦(高さ)の辺ですね。

どうでしょうか?

今、箱を自分の目の高さ付近(アイレベル付近)で見ているので、縦方向(上下方向)にパースはついていません。

なので、箱の縦(高さ)の辺は、アイレベルに対して垂直です。

ということは、今この箱は、縦(高さ)の辺がアイレベルに対して垂直、

それ以外の辺にパースがついており、消失点が2つということで、

これは二点透視の状態ということになります。

この状態を図で整理すると、以下のような感じになります。

箱に対して自分が斜めになっているんだね。互いに平行な辺同士が同じ消失点に収束していっているよ

二点透視図法については、

二点透視図法とは何か わかりやすく解説します【簡単 初心者向け】

でより詳しく解説しています。

② 箱を持ち上げて、二点透視の状態から三点透視の状態をつくる

では先程の二点透視の状態から、

・二点透視の状態

箱を持ち上げて見上げて見てみましょう。

そうすると、以下のような感じに見えるはずです。

どうでしょうか?

今、左右2つの面と底面の計3つの面が見えていますが、注目して欲しいのが、左右2つの面です。

左右2つの面の幅が、上に行くにつれて狭くなっていくように見えませんか?

本来なら、正方形や長方形だけど、今は台形のような形に見えているね!

この左右2面の縦(高さ)の辺を、ずーっと上に伸ばしていくと、やがて1つの点に収束していきます。

それが3つ目の消失点です。

そして、これが実は三点透視の状態です。

今、自分の目の高さはそのままで、箱を持ち上げて見上げているだけなので、アイレベル自体は変化していません。

顔の角度や目を動かしているだけだから、アイレベル自体は変化していないんだね

なので、左右2つの消失点は、アイレベル上にあります。

3つ目の縦方向(この場合は上向き)の消失点は、 アイレベル上にはなく、アイレベルに対して垂直な線上にあるよ!

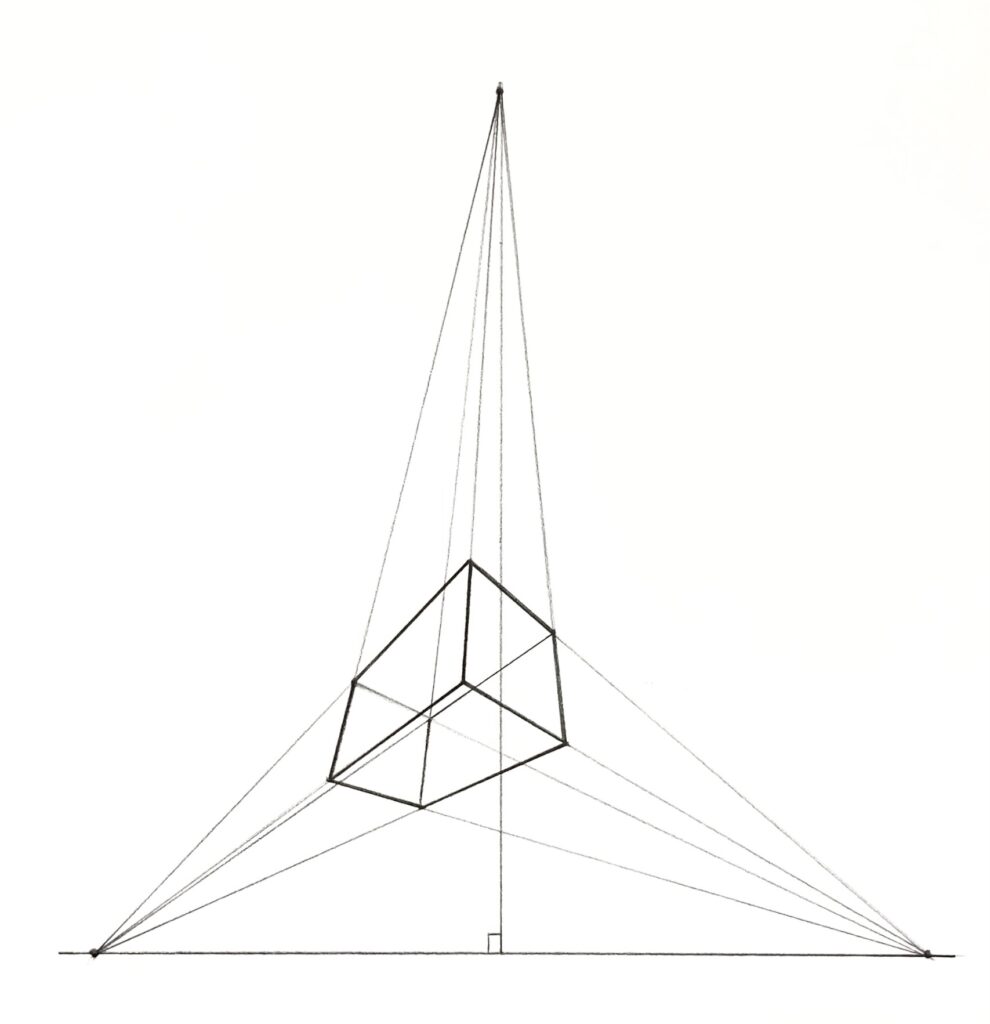

③ 箱を見下ろして見てみよう

では今度は、箱を下に持っていって見下ろして見てみましょう。

この二点透視の状態から下にスライドします。

・二点透視の状態

そうすると、以下のような感じに見えるはずです。

どうでしょうか?

今、左右2つの面と上面の計3つの面が見えていますが、注目して欲しいのが、左右2つの面です。

左右2つの面の幅が、下に行くにつれて狭くなっていくように見えませんか?

本来なら、正方形や長方形だけど、今は台形のような形に見えているね!

この左右2面の縦(高さ)の辺を、ずーっと下に伸ばしていくと、やがて1つの点に収束していきます。

それが3つ目の消失点です。

そして、これも三点透視の状態です。

先程と同様に、目の高さはそのままで、箱を下に下げて見下ろしているだけなので、アイレベル自体は変化していません。

この場合も、顔の角度や目を動かしているだけだから、アイレベル自体は変化していないね!

なので、左右2つの消失点は、アイレベル上にあります。

3つ目の縦方向(この場合は下向き)の消失点は、アイレベル上にはなく、アイレベルに対して垂直な線上にあるよ

このように、

三点透視は、二点透視の状態の物を下から見上げたり、上から見下ろしたりした状態です。

どうでしょうか?

箱を使ってみると、なんとなく三点透視図法についてイメージしやすくなったのではないでしょうか?

改めて三点透視図法とは?

さて、ここまで箱を使って三点透視図法の構図を見てきました。

ここで、一番最初に紹介した三点透視図法の特徴を思い出してください。

以下のような感じでしたね。

◻︎三点透視図法とは?

だったり、

こんな感じだったり。

消失点(VP)が3個なので (3つの消失点を使って描くので)、三点透視図法と呼ばれます。

・どんな状態なのか?

→ 二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態です。

・なぜ、消失点が3個なのか?

→ 消失点が2個の二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態なので、

縦方向(上下方向)にパースがつき、縦方向(上下方向)に消失点が1個プラスされます。

そのため、消失点が3個になります。

消失点に収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

その3つ目の縦方向(上下方向)の消失点は、アイレベル上にはありません。

・どんなときに使うのか?

→ 二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりしたときに使います。

例えば、二点透視の状態の建物を高い位置から見下ろしたり、低い位置から見上げたりした場合などです。

最初はよくわからず、イメージしにくかったかと思いますが、

実際に箱を使って見てみると少しイメージしやすくなったのではないでしょうか?

改めて、実際に箱を使ってわかったことを付け足して、

三点透視図法の特徴や仕組み、構図をまとめていきます。

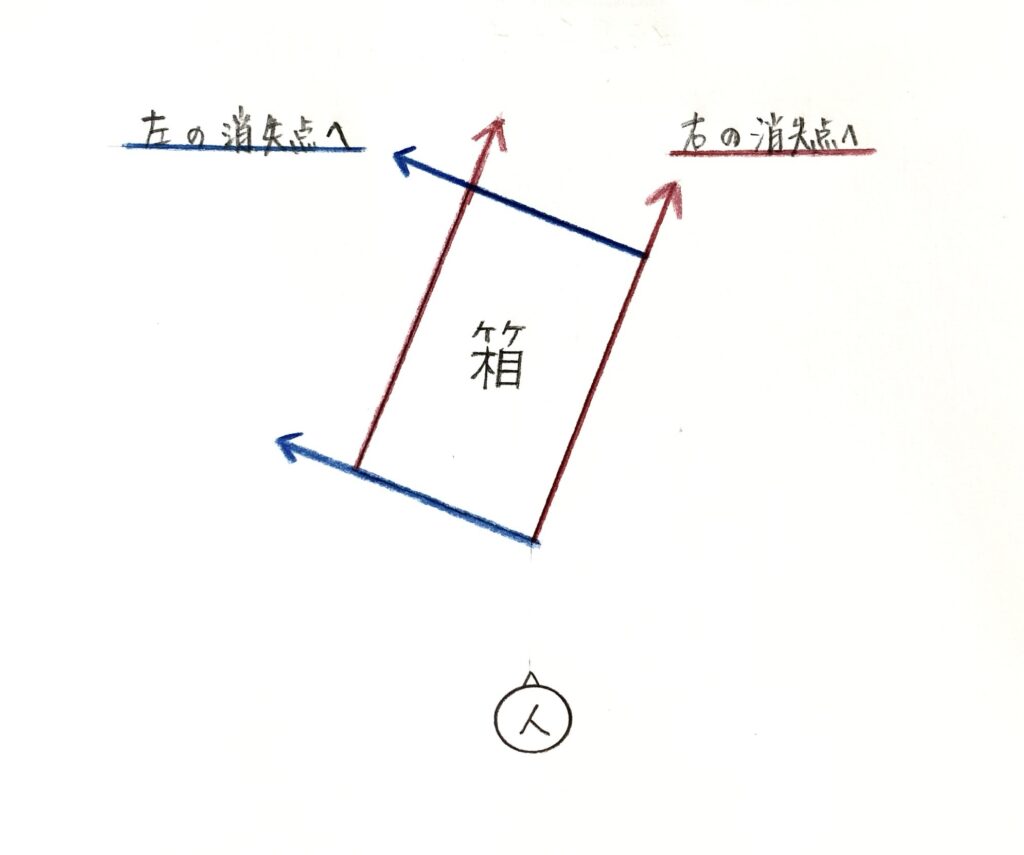

まず最初は、以下のような二点透視の状態から見ましたね。

このとき、この箱の縦(高さ)の辺は、垂直に見えていました。

ということは、縦方向(上下方向)にパースはついておらず、

消失点は、アイレベル上の左右2つになっていたわけです。

三点透視は、この二点透視の状態から箱を上に持ち上げて見ました。

そうすると、縦(高さ)の辺に上向きにパースがついて、その先に3つ目の消失点ができました。

箱を持ち上げて見上げたことによって、上向きにパースがついたわけです。

二点透視の状態から目の高さ、つまりアイレベルを変えずに箱を持ち上げて見ただけなので、

左右2つの消失点は、アイレベル上にあり、縦方向(この場合は上向き)の消失点は、アイレベル上にはありませんでしたね。

この3つ目の縦方向の消失点は、アイレベルに対して垂直な線上にあります。

見下ろした場合も同じで、二点透視の状態から箱を下に下げて見ました。

そうすると、縦(高さ)の辺に下向きにパースがついて、その先に3つ目の消失点ができました。

箱を下に下げて見下ろしたことによって、下向きにパースがついたわけです。

二点透視の状態から目の高さ、つまりアイレベルを変えずに箱を下に下げて見ただけなので、

左右2つの消失点は、アイレベル上にあり、縦方向(この場合は下向き)の消失点は、アイレベル上にはありませんでしたね。

この3つ目の縦方向の消失点は、アイレベルに対して垂直な線上にあります。

このように、三点透視図法は、二点透視の状態の物を下から見上げたり、

上から見下ろしたりすることによって生まれてくる感じです。

二点透視図法や、二点透視図法と三点透視図法の違いについては、

二点透視図法とは何か わかりやすく解説します【簡単 初心者向け】

一点、二点、三点透視図法の違いをわかりやすく解説! 使い分けも!

でより詳しく解説しています。

三点透視図法のアイレベルや消失点の位置

三点透視図法のアイレベルや消失点は、どこにあるのでしょうか?

三点透視図法は、以下のように、主に2つのパターンがあります。

① 見上げる構図(アオリ)

② 見下ろす構図(フカン)

これによって、アイレベルや消失点の位置が決まっています。

具体的には以下のとおりです。

① 見上げる構図(アオリ)

・アイレベル : 画面の下、低い位置にある

・3つ目の消失点 : アイレベルよりも上にある

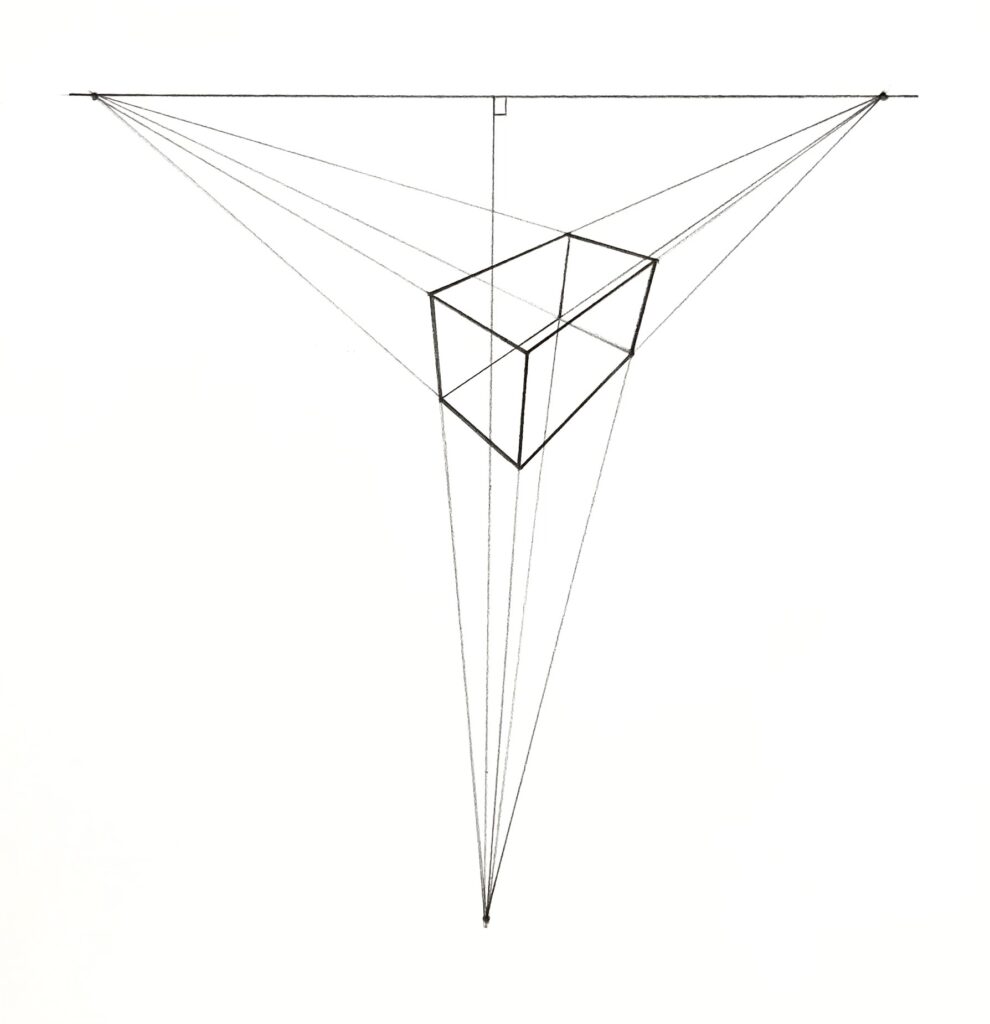

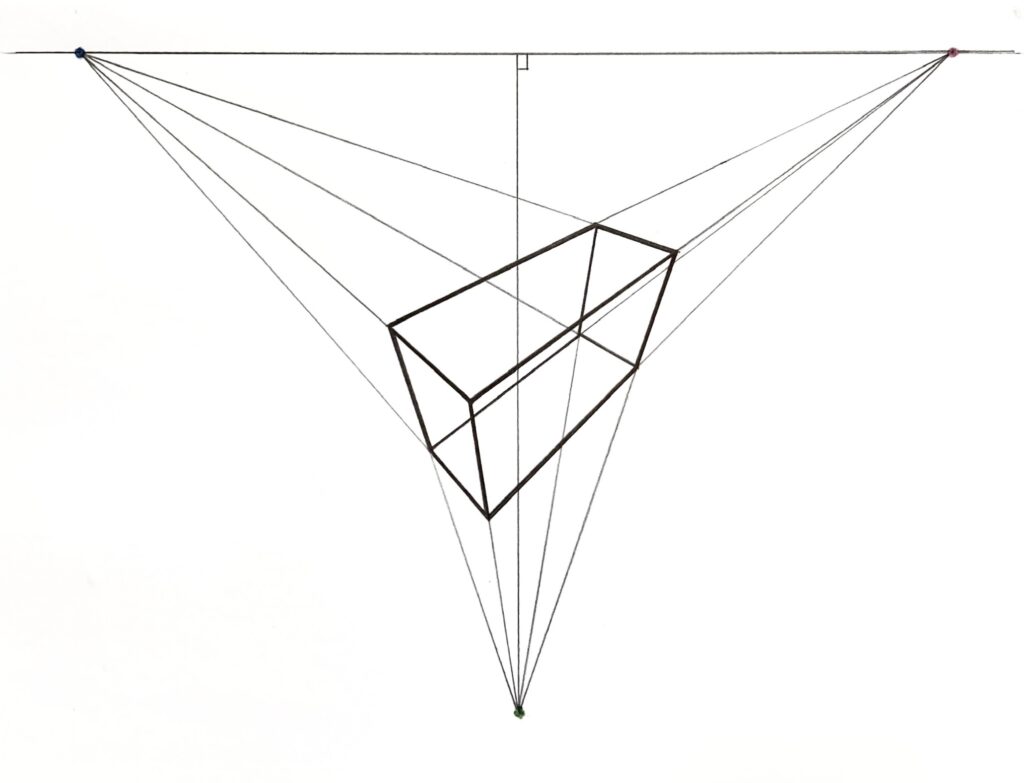

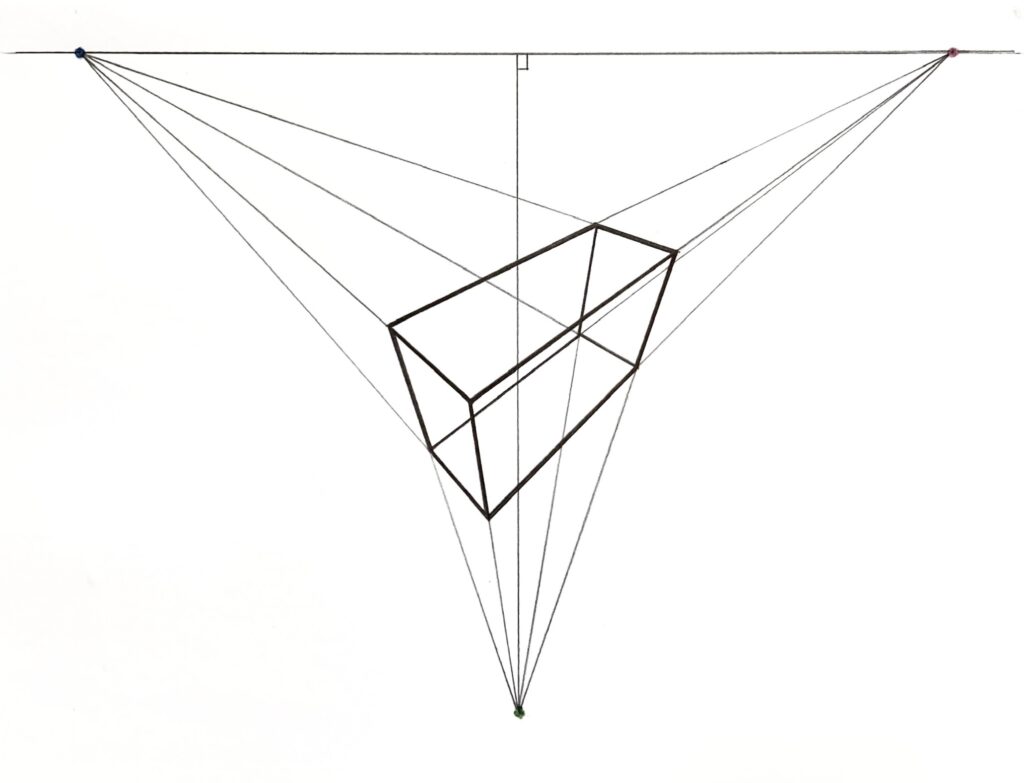

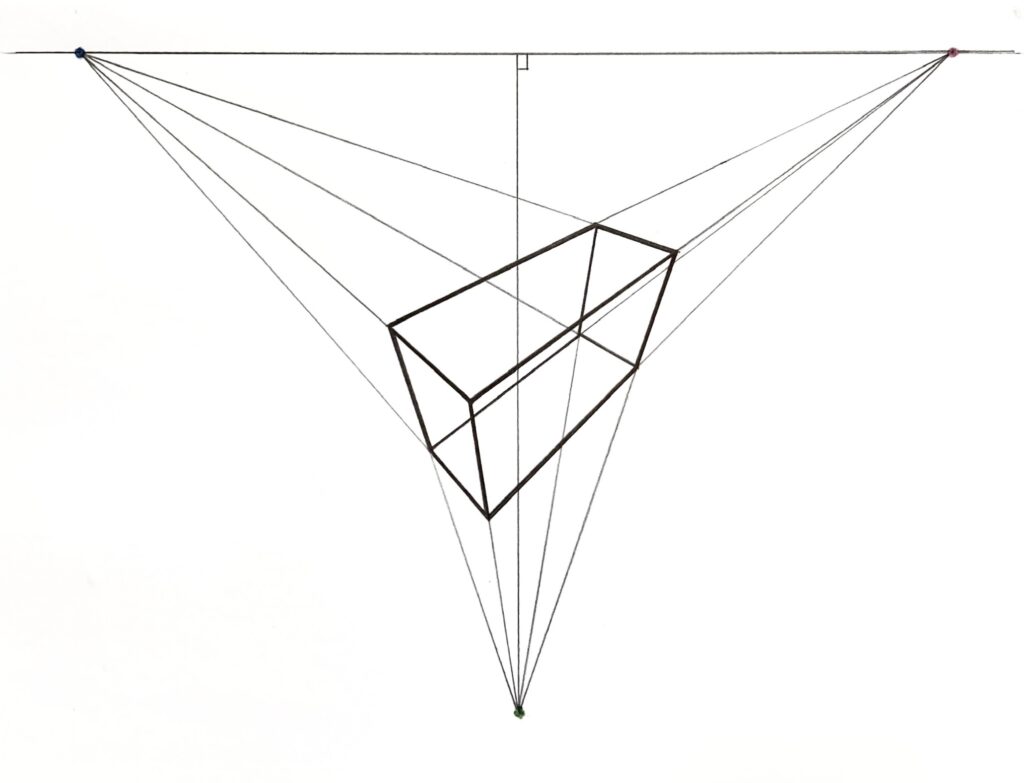

② 見下ろす構図(フカン)

・アイレベル : 画面の上、高い位置にある

・3つ目の消失点 : アイレベルよりも下にある

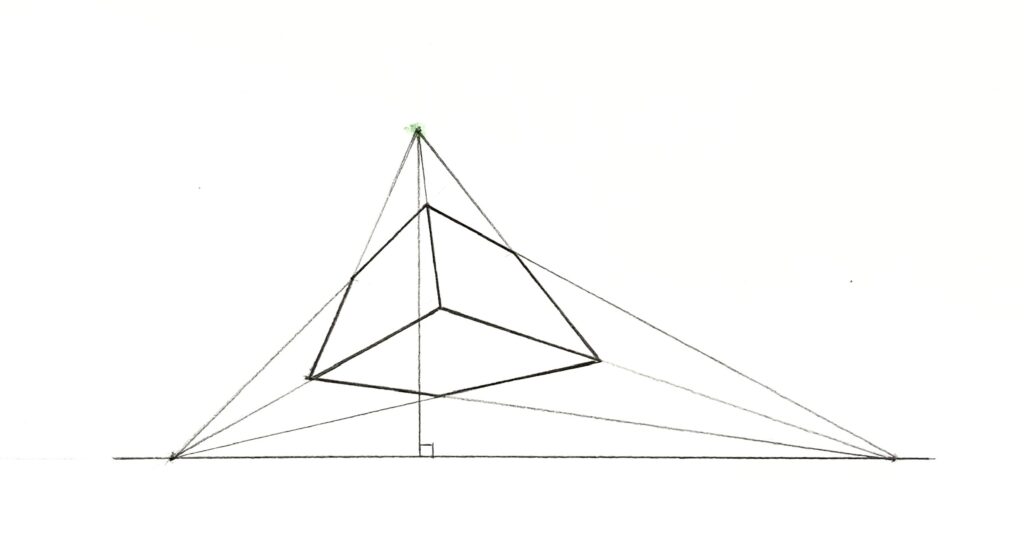

① 見上げる構図(アオリ)

見上げる構図、いわゆるアオリと呼ばれる構図の場合、

アイレベルは、画面の下、低い位置にあります。

3つ目の消失点は、アイレベルよりも上にあります。

以下のような感じですね。

見上げているわけなので、カメラや自分の目、つまりアイレベルは、画面の下、低い位置にあります。

また、自分から遠い方に消失・収束していくわけなので、上向きにパースがつき、

3つ目の消失点は、アイレベルよりも上にあります。

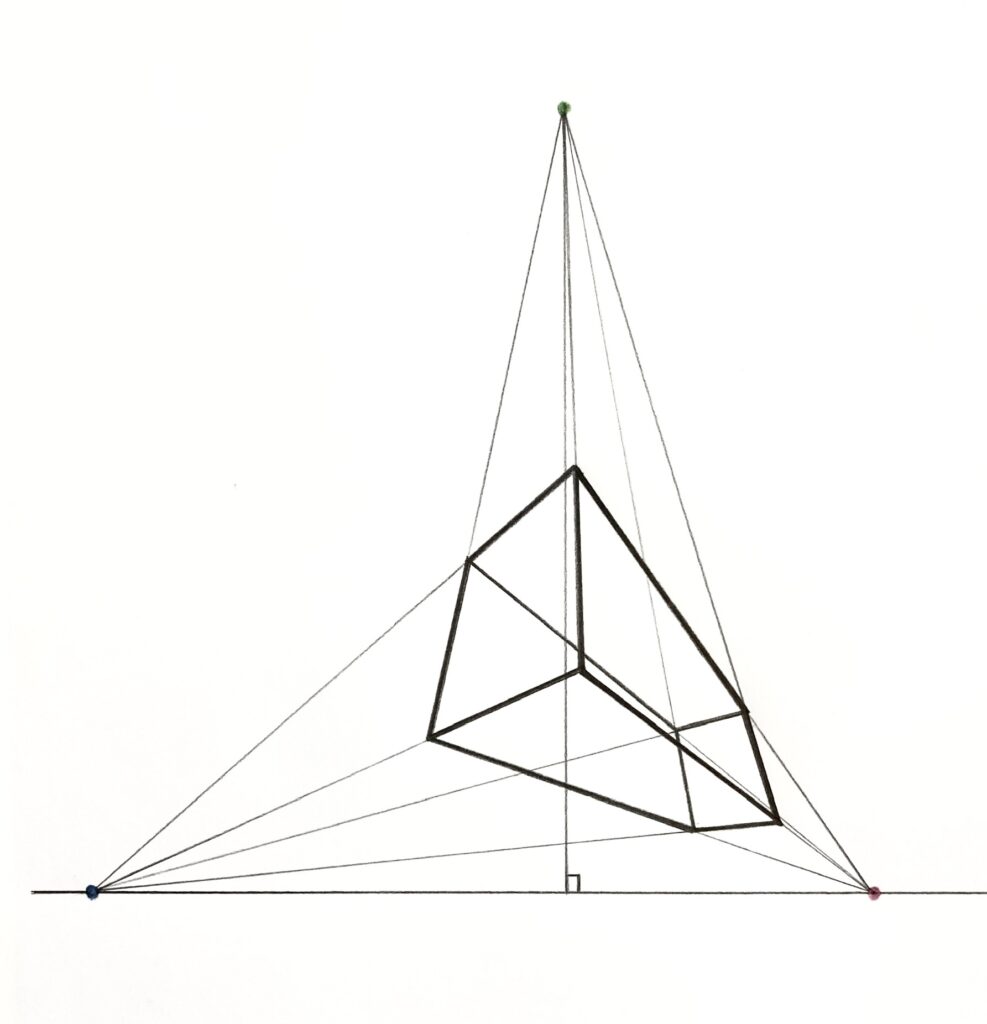

② 見下ろす構図(フカン)

見下ろす構図、いわゆるフカンと呼ばれる構図の場合、

アイレベルは、画面の上、高い位置にあります。

3つ目の消失点は、アイレベルよりも下にあります。

以下のような感じですね。

見下ろしているわけなので、カメラや自分の目、つまりアイレベルは、画面の高い位置にあります。

また、自分から遠い方に消失・収束していくわけなので、

下向きにパースがつき、3つ目の消失点は、アイレベルよりも下にあります。

三点透視図法の具体的な描き方

三点透視図法の具体的な描き方は、

簡単! 三点透視図法の描き方 【手順をわかりやすく解説します】

でわかりやすく解説しています。

三点透視図法はどんなときに使うのか? 三点透視図法の具体的な作品例

三点透視図法は、

① 見上げる構図(アオリ)

② 見下ろす構図(フカン)

の2パターンなので、

① 建物や物を低いところから見上げる構図

② 建物や物を高いところから見下ろす構図

を描くときに使います。

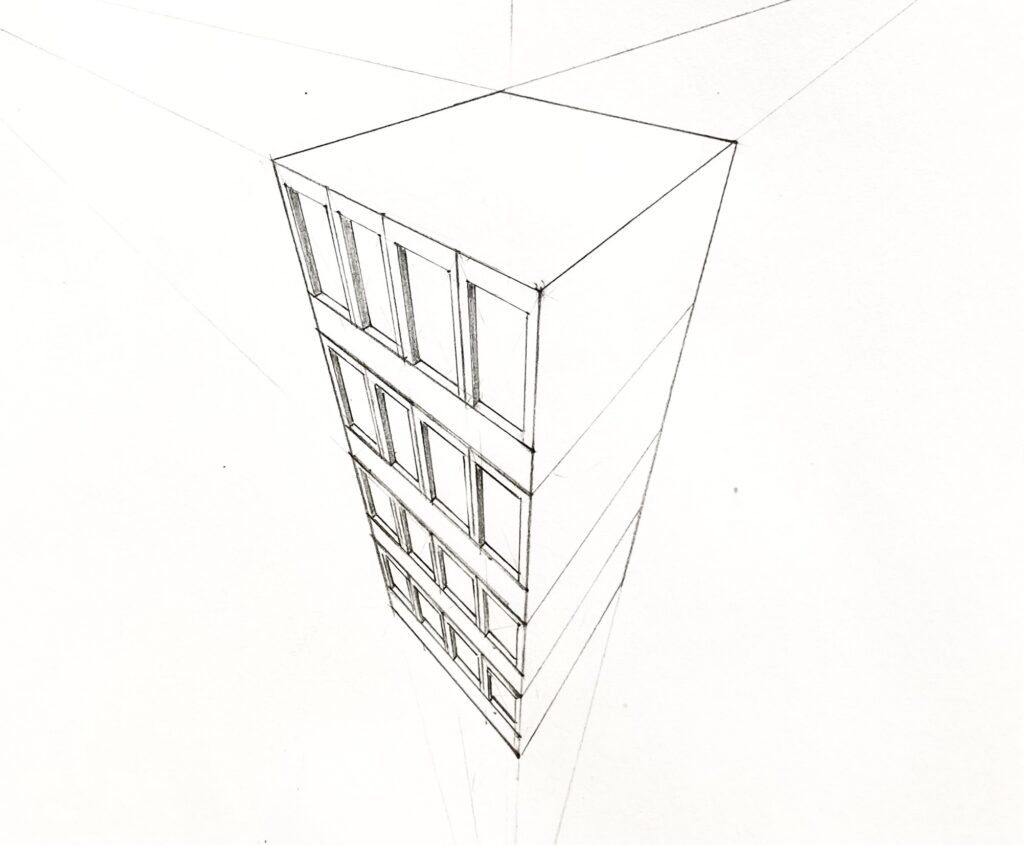

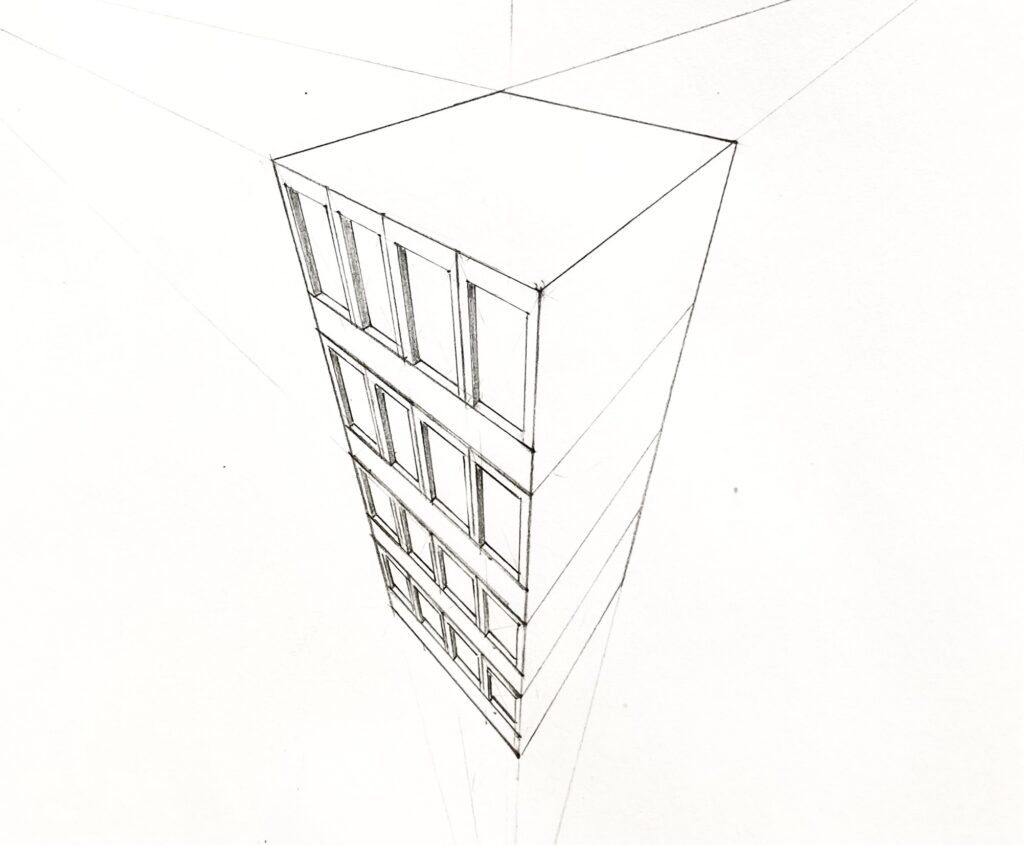

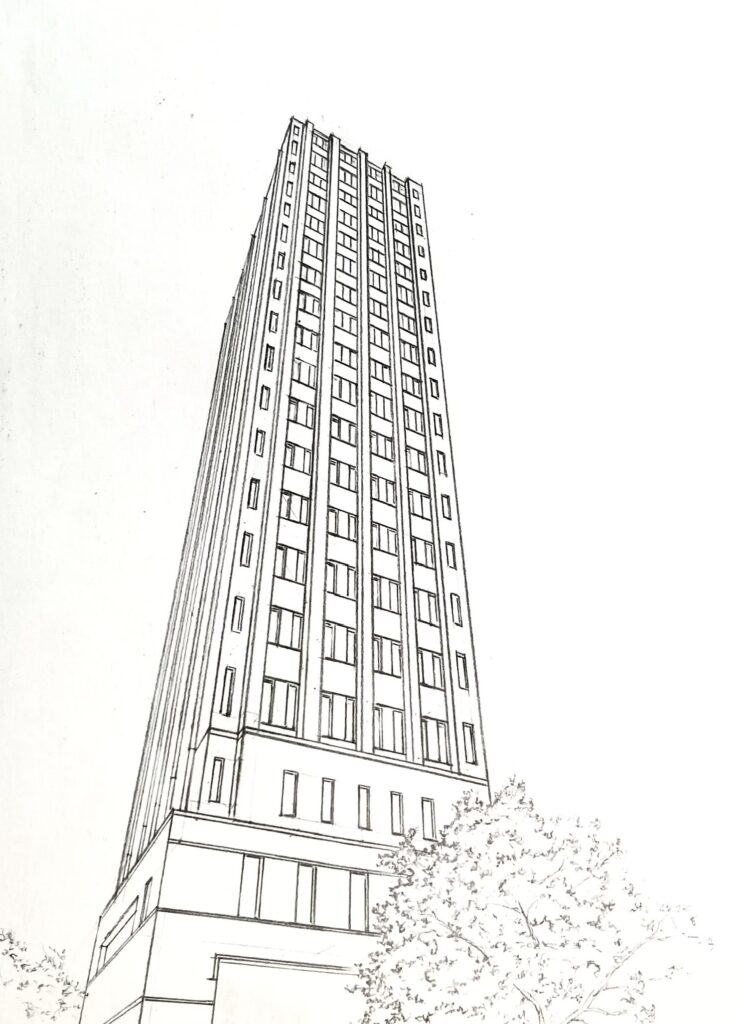

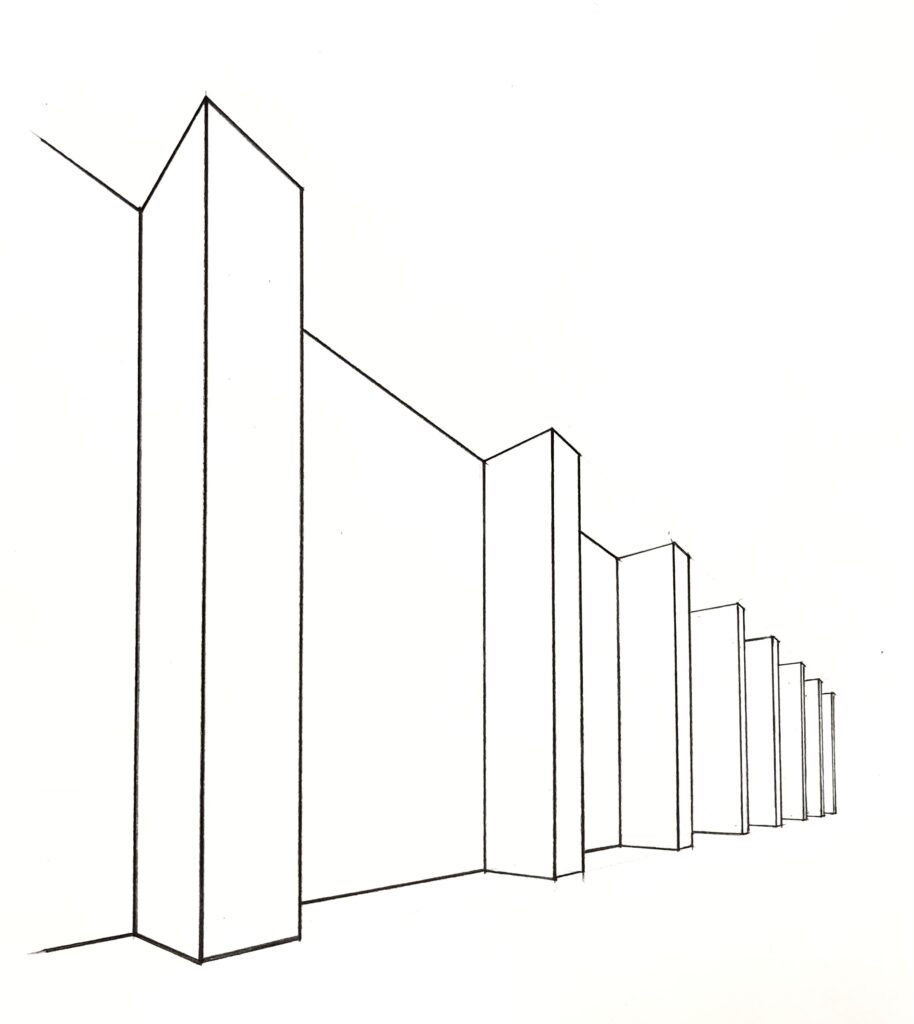

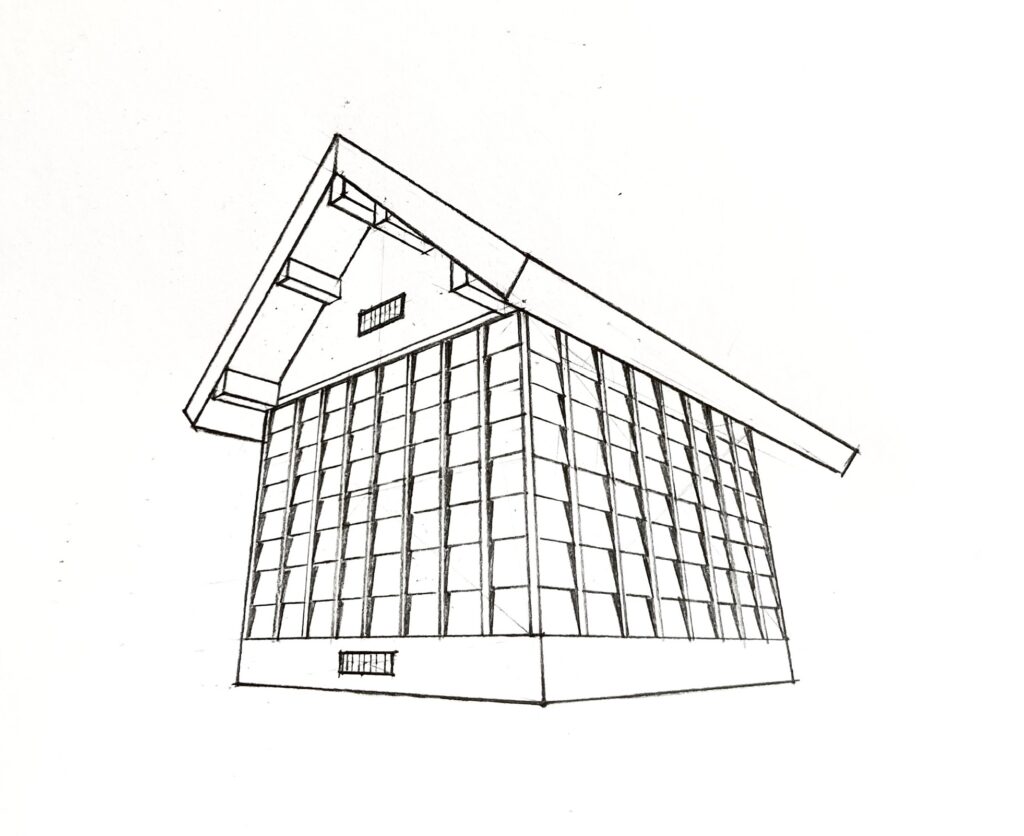

① 見上げる構図(アオリ)の作品例

・見上げたビル

三点透視図法のビルの描き方は、

簡単! 三点透視図法 フカンとアオリのビルの描き方をわかりやすく解説

にてわかりやすく解説しています。

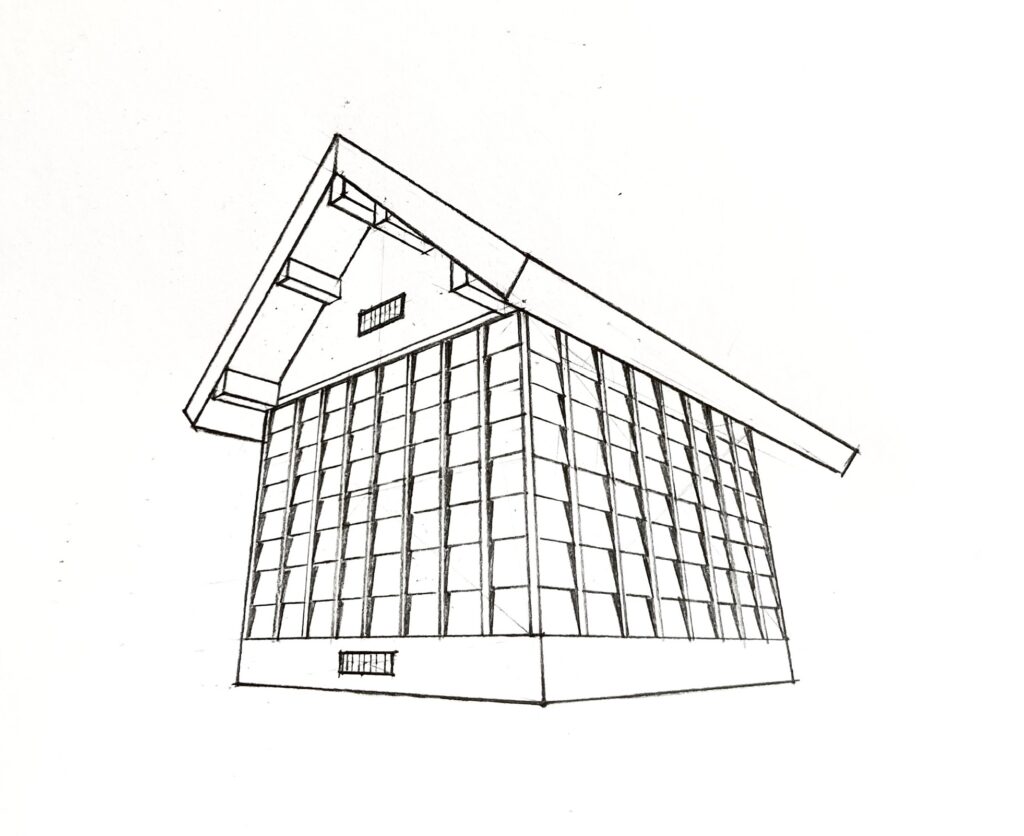

・見上げた家

・見上げた構造物

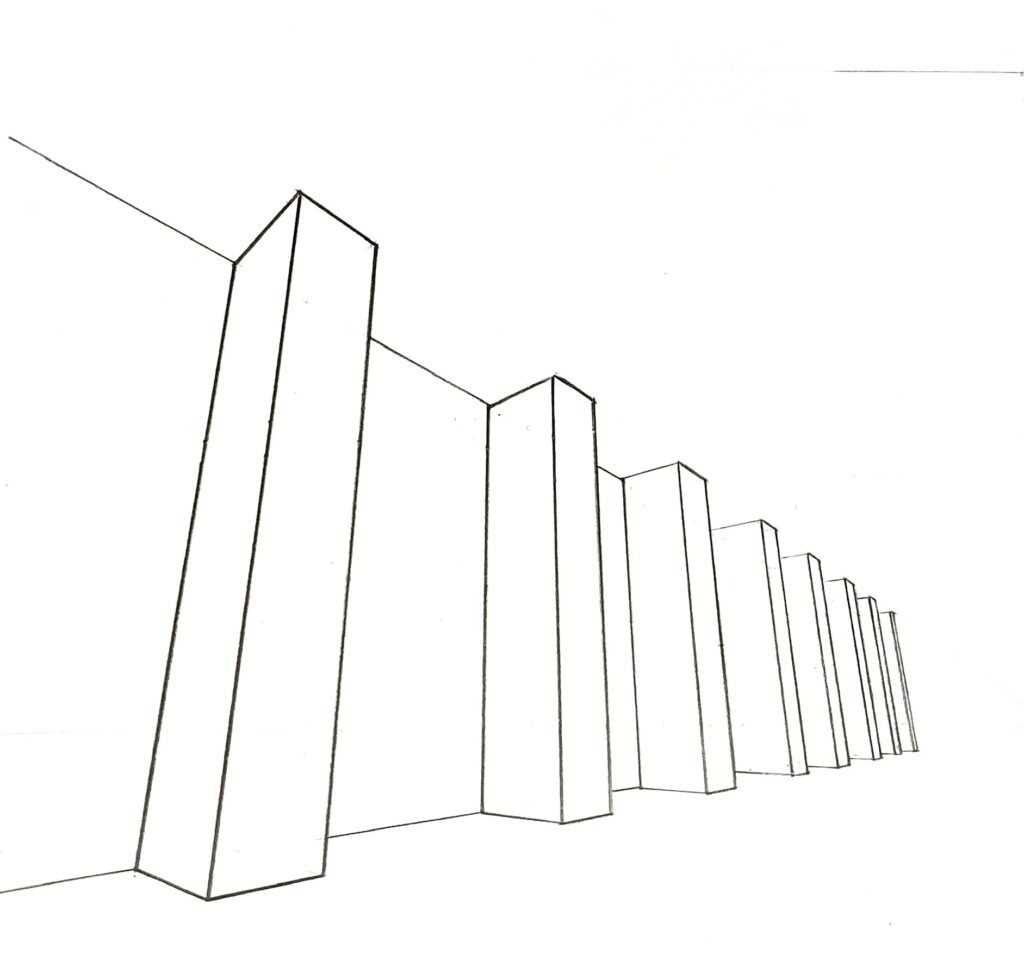

② 見下ろす構図(フカン)の作品例

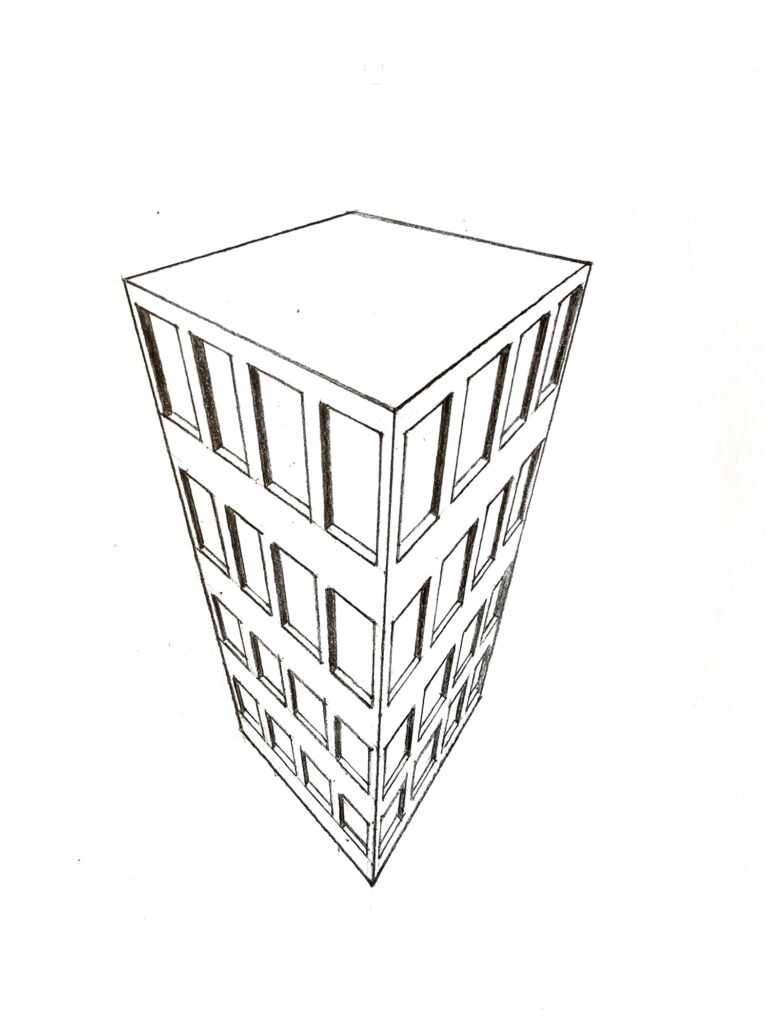

・見下ろしたビル

三点透視図法のビルの描き方は、

簡単! 三点透視図法 フカンとアオリのビルの描き方をわかりやすく解説

にてわかりやすく解説しています。

・見下ろしたビル 複数

・見下ろした構造物

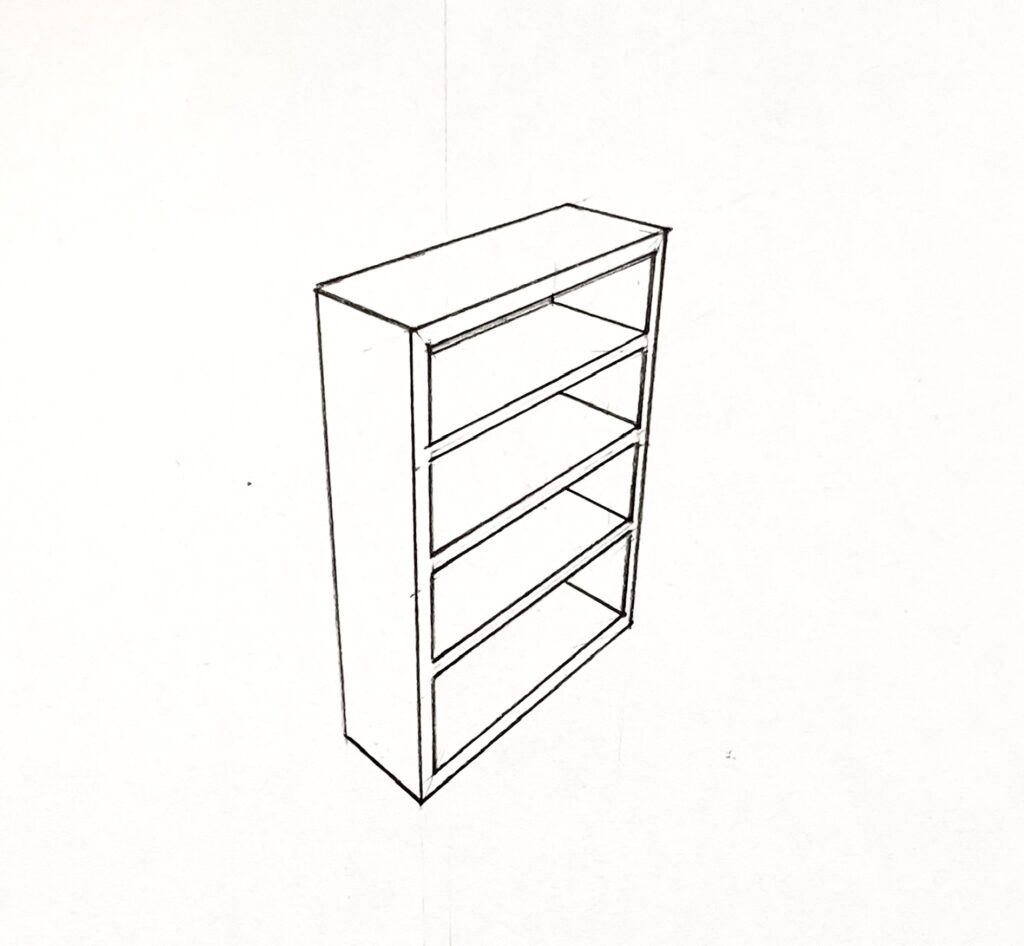

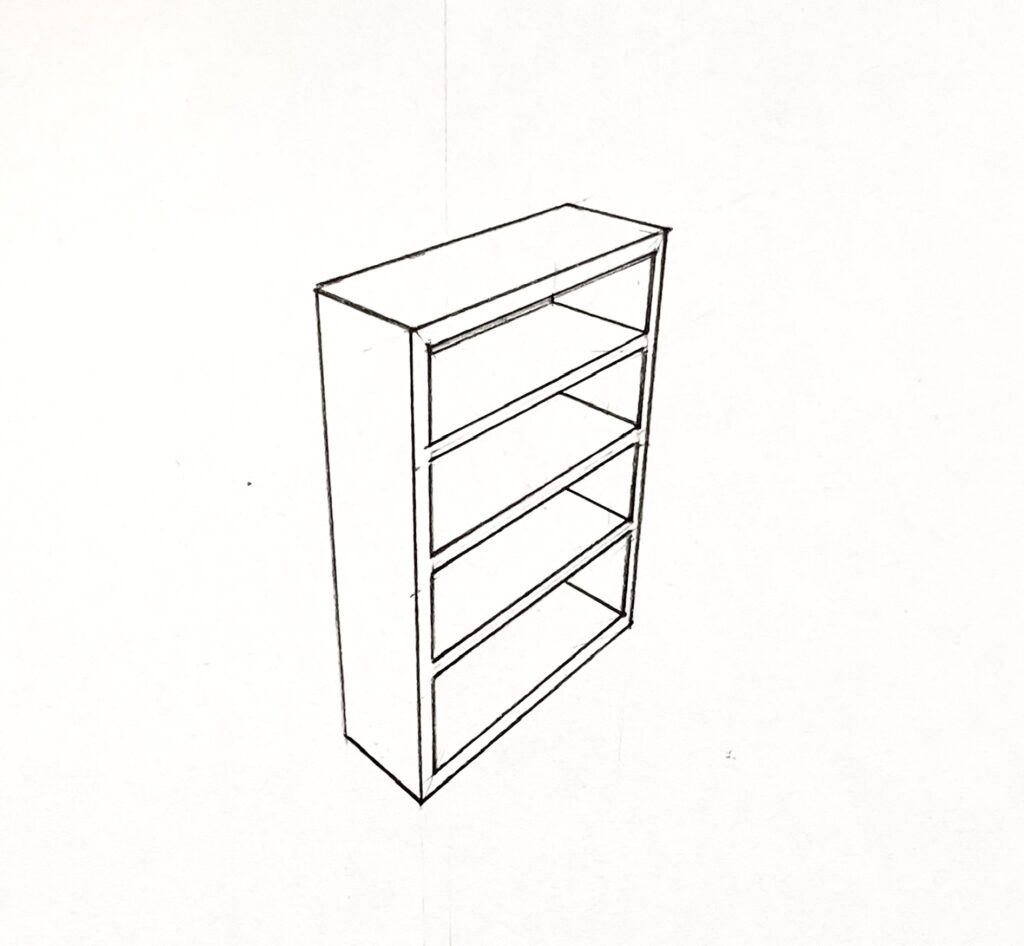

・見下ろした本棚

ここに挙げた以外にも、身のまわりの建物や家の中にある物など、

三点透視図法を使って描けるものは、たくさんあります。

三点透視図法で描く利点・メリット

三点透視図法で描く利点・メリットは主に以下の2つです。

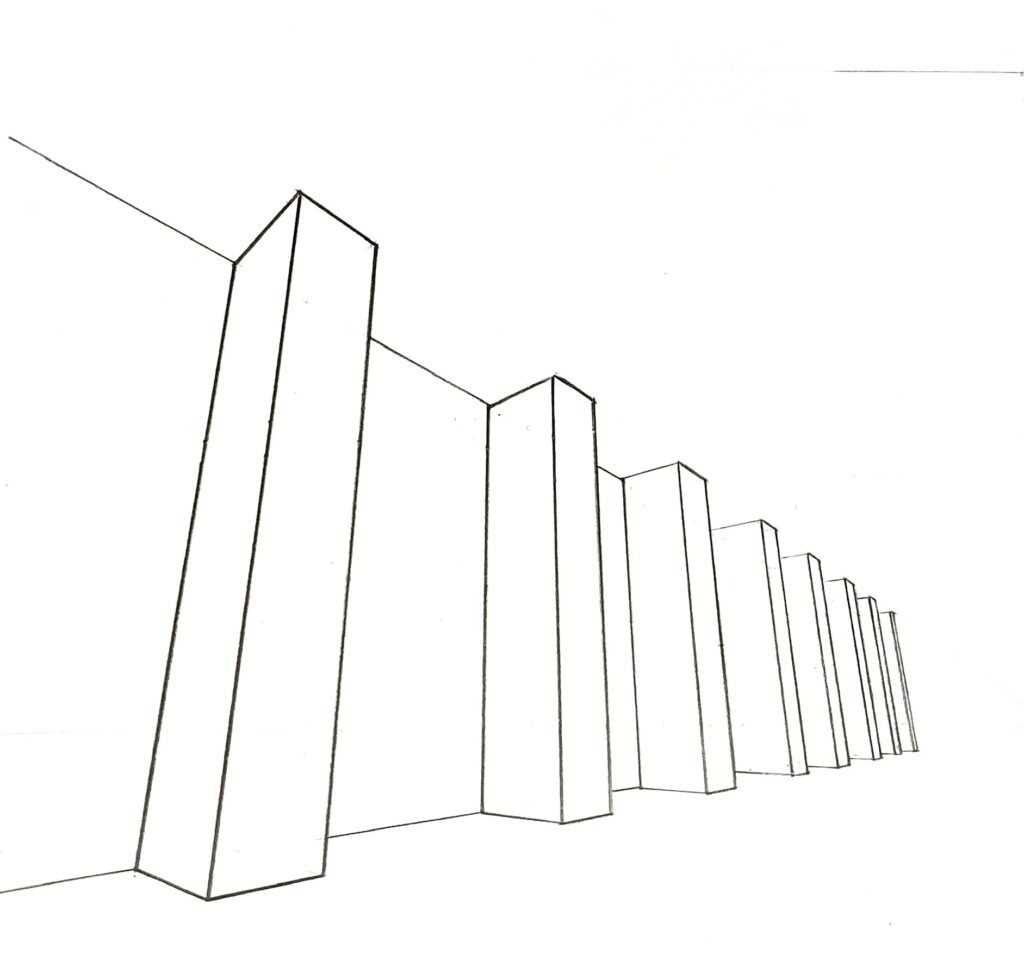

① 動きがあり迫力のあるダイナミックな効果を演出できる

② より自然な普段見ている形に近い状態を描くことができる

① 動きがあり迫力のあるダイナミックな効果を演出できる

まず1つ目が、動きがあり迫力のあるダイナミックな効果を演出できる点です。

例えば、同じ建物でも二点透視図法を使って描いた建物と、

三点透視図法を使って描いた建物では、印象が全く異なります。

・二点透視図法で描いた建物

あまり動きや迫力といったものは感じられないね。どっちかというと安定している感じがするね!

・三点透視図法で描いた建物

建物を本当に近くで見ているような臨場感みたいなのを感じるね!

なので、建物などを描いてみて、なんか迫力や動きに欠けるなと感じられる場合は、

三点透視図法を使って描いてみると良いかもしれません。

② より自然な普段見ている形に近い状態を描くことができる

2つ目が、より自然な普段見ている形に近い状態を描くことができる点です。

例えば、家を少し見上げるシーンを描くときに、三点透視図法を使ってあげると、

より自然なリアリティのある見上げた家を描くことができます。

建物などは自分の身長よりも高いので、見上げる構図で描く場合、

基本的に上向きにパースがついていることがほとんどです。

つまり、三点透視の状態であることが多いのです。

また、家などの建物だけでなく、普段身のまわりにあるような物も、

ちょっと見上げたり、見下ろしたりすると、上向き、下向きにパースついて、

三点透視の状態になっていることがほとんどです。

例えば、見下ろした本棚などを描くときも、

下向きに少しだけパースをつけてあげると、いい感じの本棚を描くことができます。

なので、三点透視図法を使って描くことによって、普段見ている形に近い状態を表現できるということになります。

逆に二点透視図法を使って描くと、

少し現実味がないというか、リアリティに欠けた感じになることがあります。

別に二点透視図法を使って描くことが悪いわけではありませんが、

三点透視図法を使うことによって、普段見ている形に近い状態を表現できます。

【三点透視図法を描くときのポイント】パースのつけすぎには注意しよう

先程、基本的に普段見ている建物や物などは、三点透視の状態であることが多いと言いましたが、

三点透視図法で描くときに1つだけ注意点があります。

それは、3つ目の縦方向(上下方向)の消失点をあまりアイレベルに近づけ過ぎないということです。

例えば、見下ろす構図(フカン)を描くときに、3つ目の消失点をアイレベルに近づけ過ぎると、

以下のように、なんか潰れたカッコ悪い形になってしまいます。

なので、3つ目の消失点をアイレベルから少し離してあげることがポイントです。

三点透視図法や透視図法(パース)の勉強にオススメの本

三点透視図法や透視図法(パース)について学ぶなら、パース 透視図法の勉強におすすめの本4冊 イラストを上手く描こう!でも紹介していますが、

『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』がわかりやすくてオススメです。

この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み実践すると、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につきます。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説している、パース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

著者であり、漫画家・専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが、実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちからの質問をもとに作ってこられたものです。

なぜ、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につくのかというと、

それは、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストを使ってわかりやすく解説しているからです。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説しているパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

先程も紹介しましたが、著者の漫画家であり、専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちの質問をもとに作られたものです。

なので、パースを初めて学ぶ方の目線に立って、そういった初心者の方がしっかりと理解できるように、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説しています。

例えば、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の解説部分では、

パースを学ぶ方が一番難しいと感じるアイレベルや消失点との関係性を、図を使って丁寧にわかりやすく解説しています。

また、パースの分割や増殖といったテクニック・ノウハウの解説部分でも、わかりやすく見やすい図解で丁寧に解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方がやりがちなミスや間違い、

そして、こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、ワンポイントアドバイスとして解説しています。

一般的にパース(透視図法)の解説書となると、難しい図や説明で解説されていることが多いです。

そのため、パースを初めて学ぶ方は、

「うわぁ…、パースってめちゃくちゃ難しくて全然わからない…」

という感じで挫折してしまいます。

しかし、本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』は、

パースを初めて学ぶ方でもしっかりと理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストを使って解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方が、やりがちな間違いや、

こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、

ワンポイントアドバイスとして解説しており、よりわかりやすいように工夫しています。

なので、「パースって難しくて全然わからない…」という感じにならずに学ぶことができます。

つまり、パースを初めて学ぶ方が理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説し、

さらにワンポイントアドバイスでよりわかりやすさを工夫した、

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を実践すれば、

あなたも、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

を簡単に身につけることができるのです。

以下の記事で詳しく紹介しています。

また、以下の各記事では、水彩画や風景画、人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

風景画・水彩画の勉強におすすめの本を種類別・目的別に7冊紹介

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

まとめ: 三点透視図法とは何か わかりやすく解説します 【簡単 初心者向け】

今回は、三点透視図法について解説しました。

三点透視図法って、なかなかイメージしづらく、ちょっと難しく感じてしまいますが、

箱を使って再現してみたりすることで、少し理解しやすくなったんじゃないかなと思います。

三点透視の構図が描けると、楽しいのでぜひ活用してみてください。

具体的な描き方は、簡単! 三点透視図法の描き方 【手順をわかりやすく解説します】で解説しています。

今回は以上です。

コメント