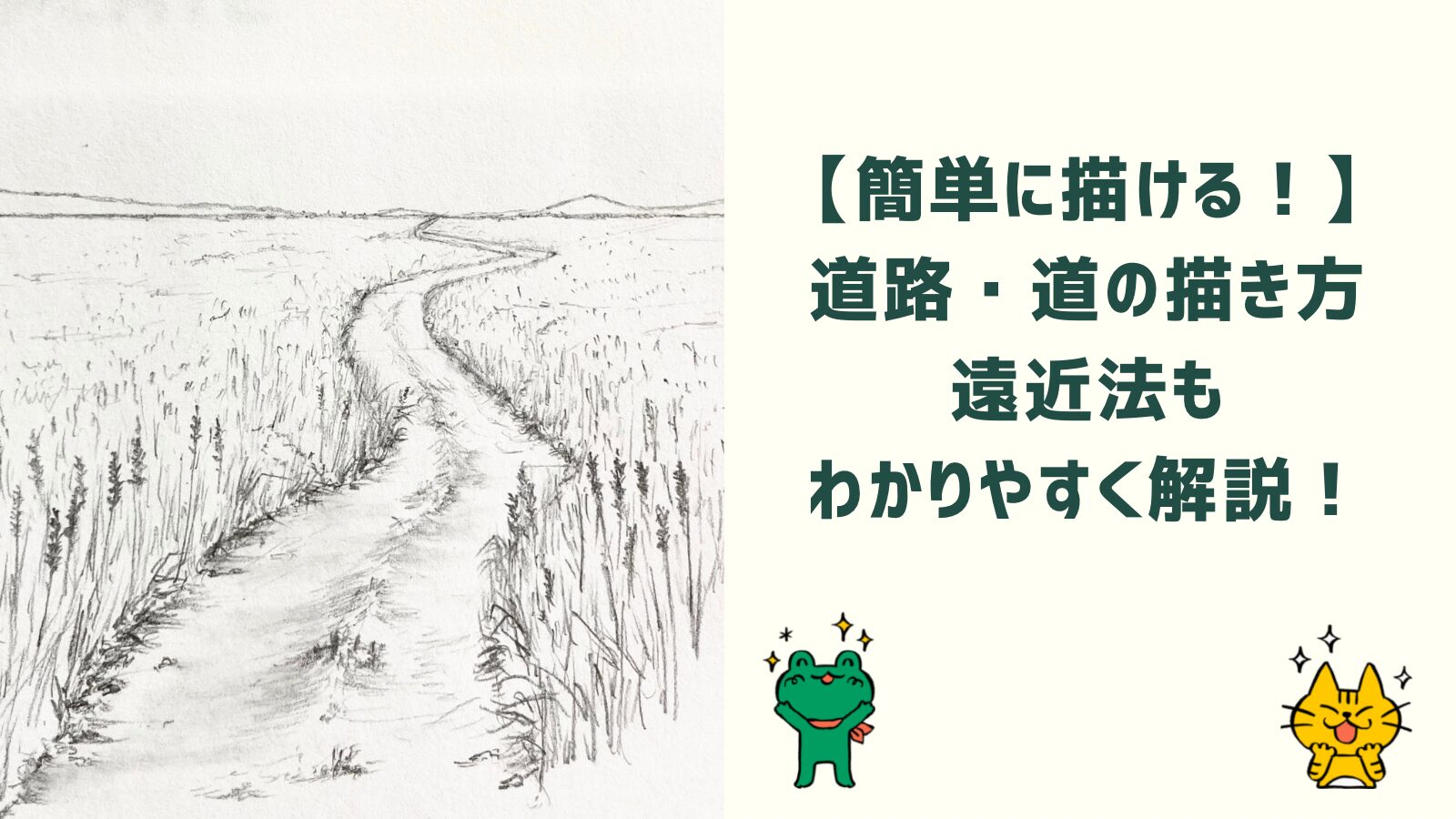

・イラストとか風景画で道路・道を描きたいけど、どうやって描いたらいいのかな? 道路・道の描き方が知りたいな

・道路・道を描くときの遠近法についても知りたいな

・遠近法の勉強に初心者にもわかりやすくてオススメの本とかあったら知りたいな

・ついでに建物の描き方も知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎ 本記事の内容

1.【簡単に描ける!】道路・道の描き方

2.道路・道を描くときの遠近法(パース・透視図法)について

3.遠近法(パース・透視図法)の勉強にわかりやすくてオススメの本1冊

4.風景画 建物の描き方

この記事を書いている僕は、風景画や遠近法の勉強を3年ほどしています。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

【簡単に描ける!】道路・道の描き方

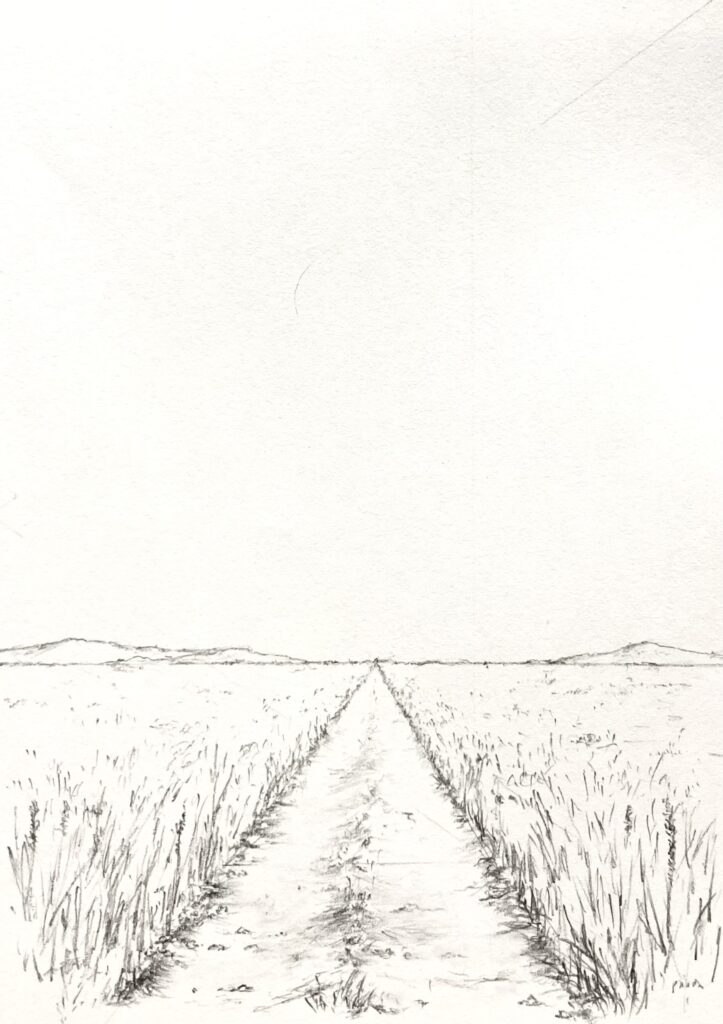

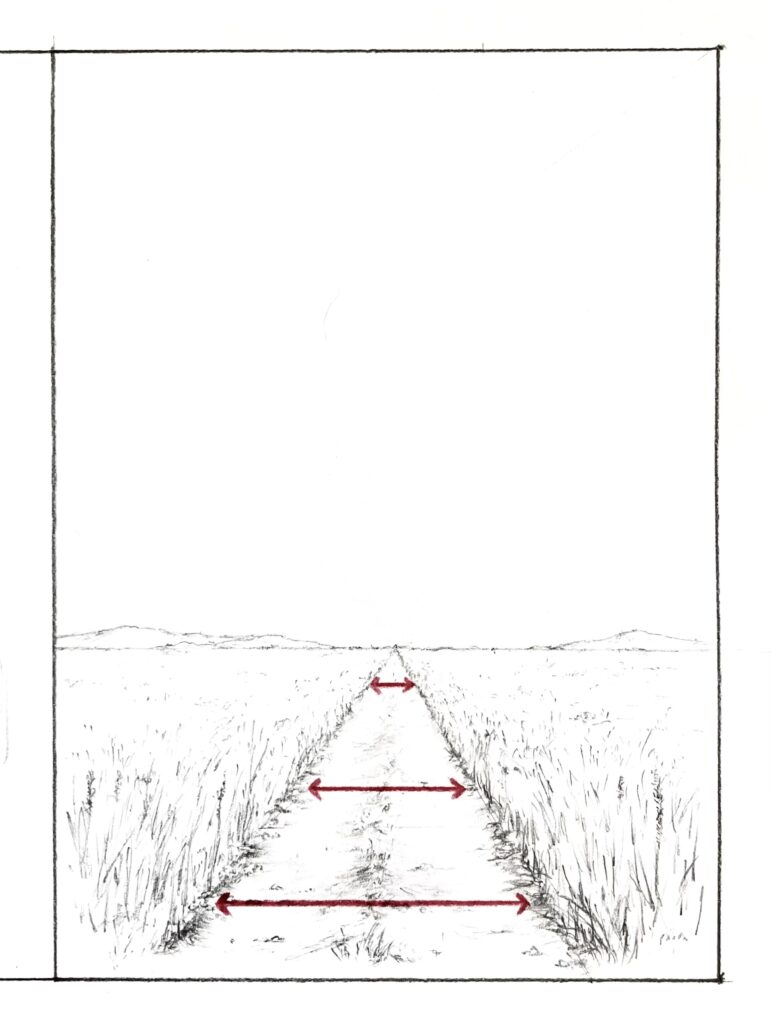

奥行きのある道・道路を描くには「ハ」の字を描こう!

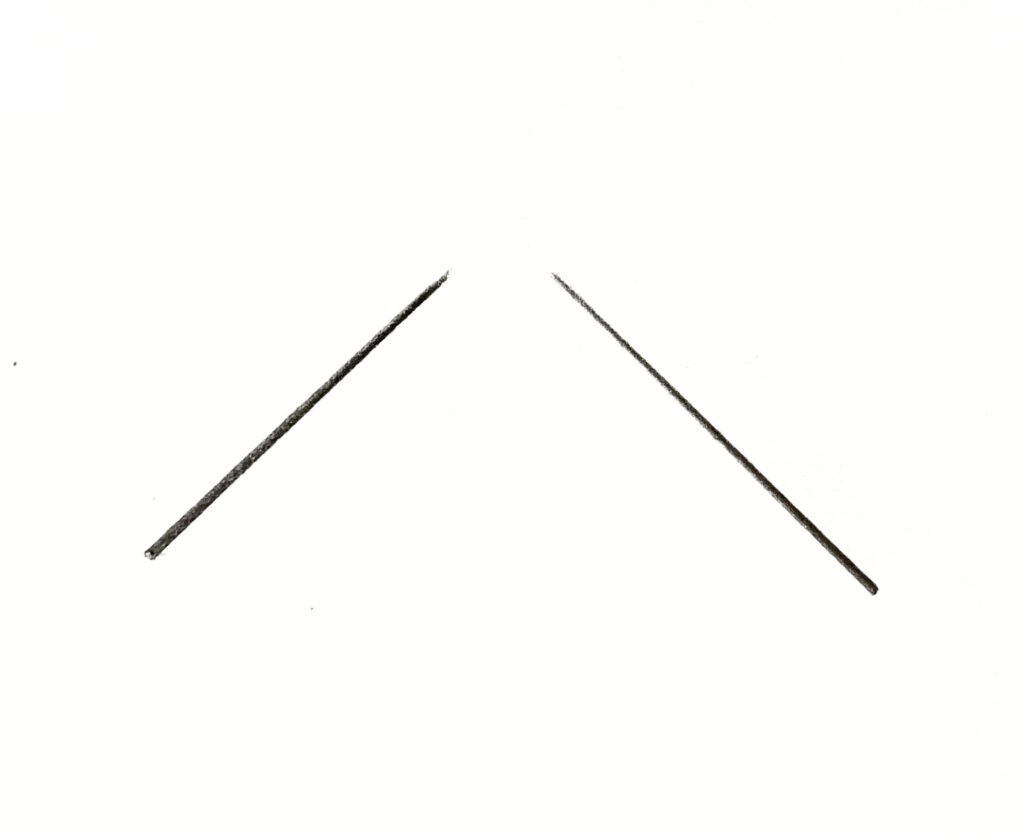

奥行きのある道・道路を描くためには、「ハ」の字を描きましょう。

「ハ」の字を描くと、そのまま奥行きのある道を描くことができます。

以下のような感じですね。

どうでしょうか?

これだけで奥まで続く道に見えませんか?

お〜、いい感じだね!

あとは、草木や建物など描きたい感じに描いてみましょう。

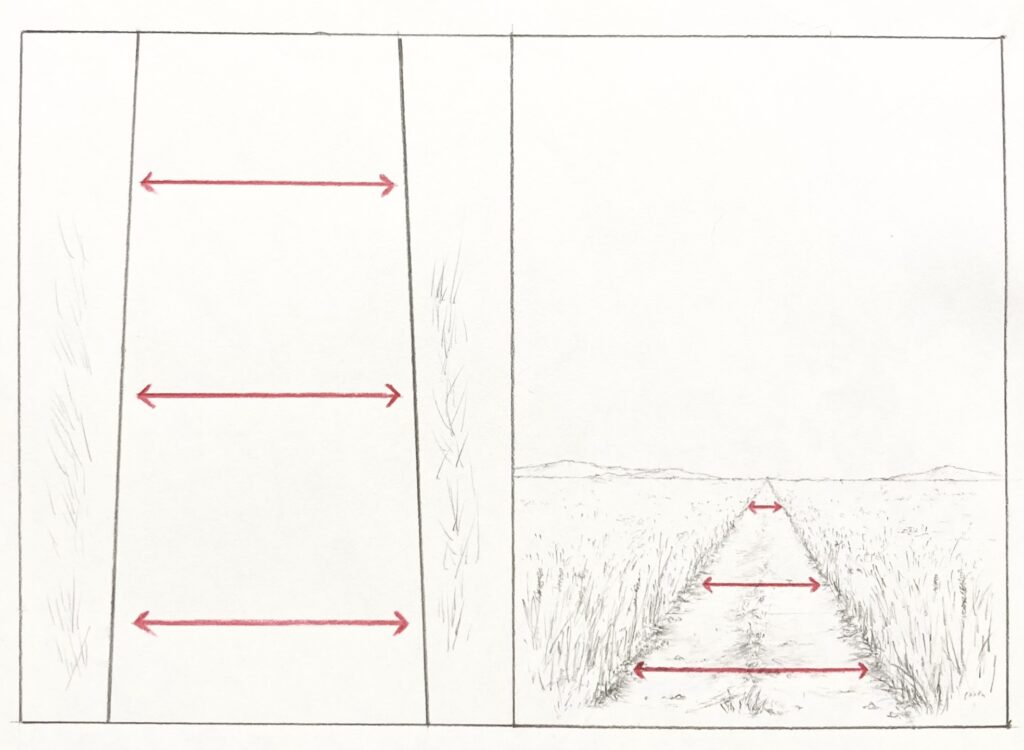

まっすぐ伸びた1本道の描き方はわかったけど、曲がりくねった道はどう描くのかな?

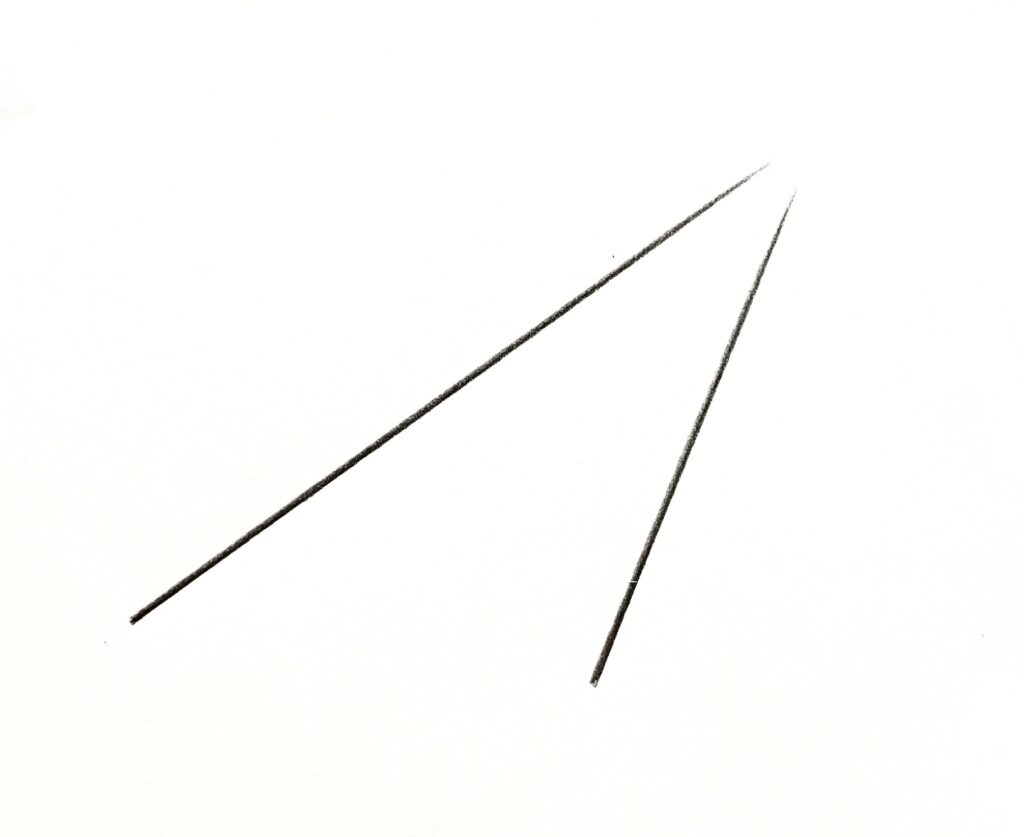

曲がった道も「ハ」の字をつなげて描けばOKです。

ポイントは、奥にある「ハ」の字ほど小さく描くことです。

以下のような感じですね。

なるほど、「ハ」の字をつなげれば曲がった道も描けるんだね!

なぜ「ハ」の字を描くと奥行きのある道・道路が描けるのか? 道・道路を描くときの「思い込み」を捨てよう

なぜ、「ハ」の字を描くと奥行きのある道・道路になるのでしょうか?

それは、「ハ」の字を描くと、

難しい遠近法、特にパース(透視図法)を使わなくても自然と遠近感・奥行き感のついた道が描けるからです。

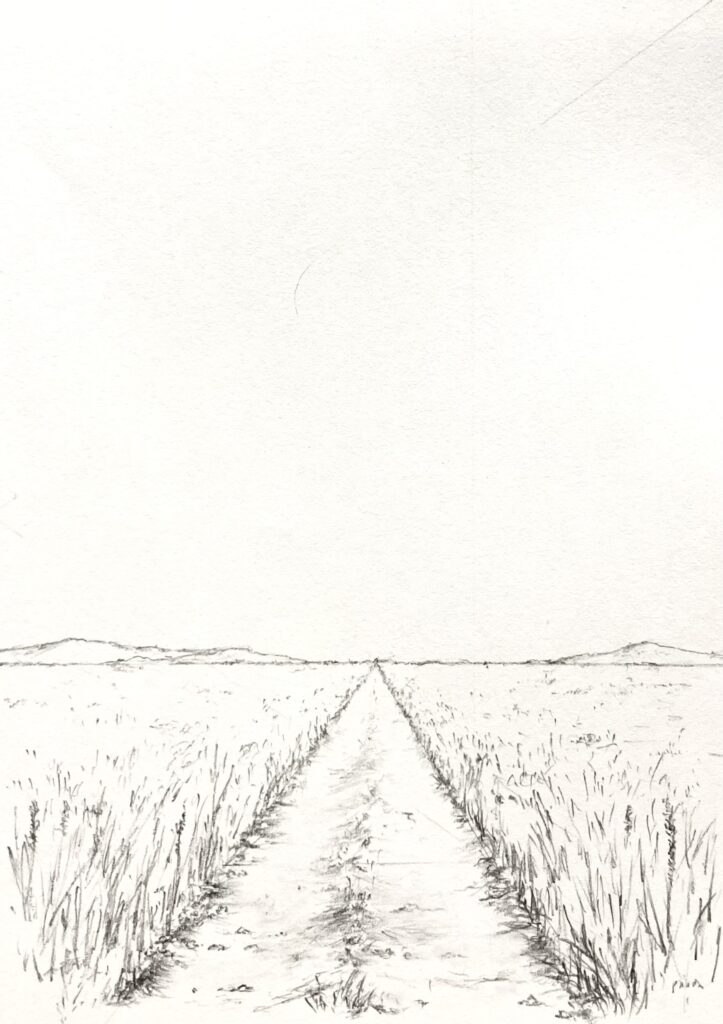

以下の道を見てください。

どうでしょうか?

この道は、奥行きを感じられるでしょうか?

う〜ん、奥行きはあまり感じられないな…

では、以下の道はどうでしょうか?

この道は、遠くまで続いているような奥行きを感じるね!

では、最初の奥行きを感じられない以下の道と、

先程の奥行きを感じられる道

との違いは何なのでしょうか?

うーん、何が違うのかな?

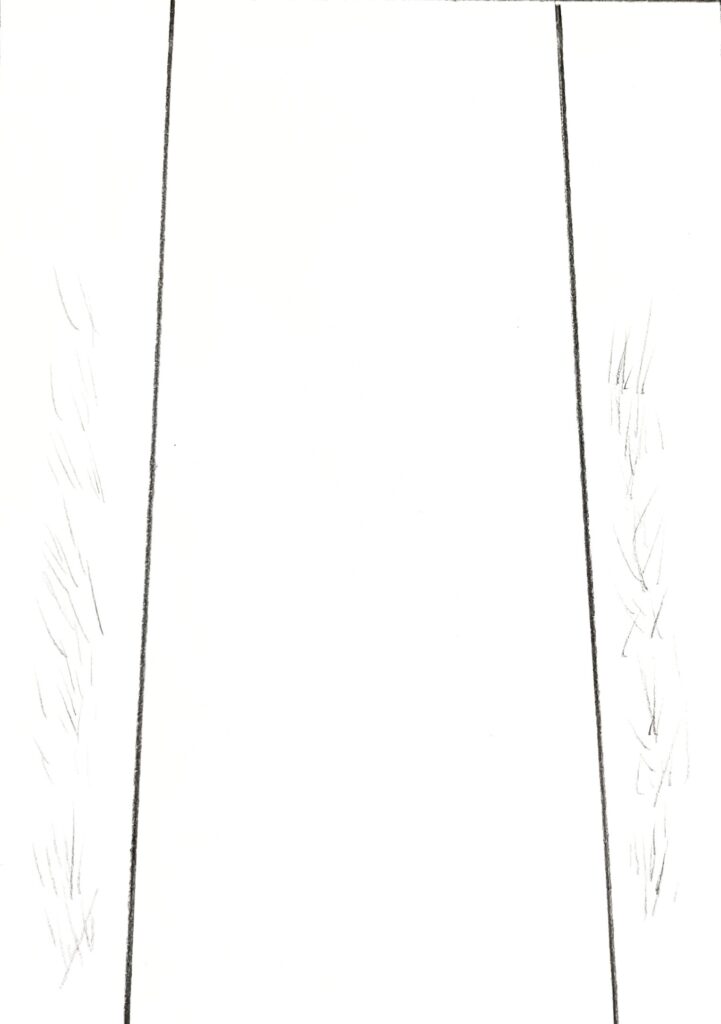

それは、道の手前と奥で、道幅に変化がついているかどうかという点です。

奥行きを感じられない道は、以下のように、手前と奥で道幅がほとんど変化していません。

本当だ、道幅が手前と奥でほとんど変わっていないね

一方、しっかりと奥行きを感じられる道は、以下のように、手前と奥で道幅がかなり違っています。

確かに!道の手前と奥では道幅が全く違うね!

以下のように比べてみると、一目瞭然ですね。

奥行きを感じられる道は、奥行きを感じられない道の半分の長さですが、しっかりと奥行きを感じますね。

長く描けば奥行き感が出るわけじゃないんだね

このように、遠近感・奥行き感のある道・道路を描くためには、

手前と奥で道幅にしっかりと変化をつけることがポイントなのです。

奥行きを感じられない道を描いてしまう原因は、道は遠くまでずっと続いていて長いから

「長く描かないといけない」と思い込んでいるからなんです。

実は、僕も最初の頃は、道は遠くまで続いていて長いから、長く描かないといけないと思い込み、

紙の下から上まで、紙いっぱいに道を長く描いていました。

しかし、長く描いたからといって奥行き感が出る訳ではないんですね。

大切なのは、道の「長さ」ではなく、手前と奥で道の「幅」にしっかりと変化をつけるということです。

なので、「ハ」の字を描くのが良いというわけです。

「ハ」の字を描くと、嫌でも手前と奥で道幅に変化がつくからですね。

☆ 奥行きのある道・道路を描くためのポイント

道・道路の奥行き感は、道の「長さ」ではなく、手前と奥の道の「幅」の違いで表現する

そのためには、「ハ」の字を意識するのがオススメ

道・道路を描くときの遠近法(パース・透視図法)について

今回紹介した「ハ」の字を描く描き方を使えば遠近法を使わなくても、

奥行きのある道・道路を描くことはできます。

しかし、遠近法も一応あるので、道・道路を描くときの遠近法について解説しておきます。

遠近法には以下のように、いくつか種類があるのですが、

① 空気遠近法

② 重ね遠近法

③ パース(透視図法・線遠近法)

道を描くときに使う遠近法は、③のパース(透視図法・線遠近法)という遠近法になります。

風景画を描くときの遠近法については、

風景画を描くための遠近法について わかりやすく簡単に解説します

で詳しく解説しています。

では、道・道路を描くときに使うパース(透視図法・線遠近法)とは一体どのような遠近法なのでしょうか?

パース(透視図法・線遠近法)とはどんな遠近法?

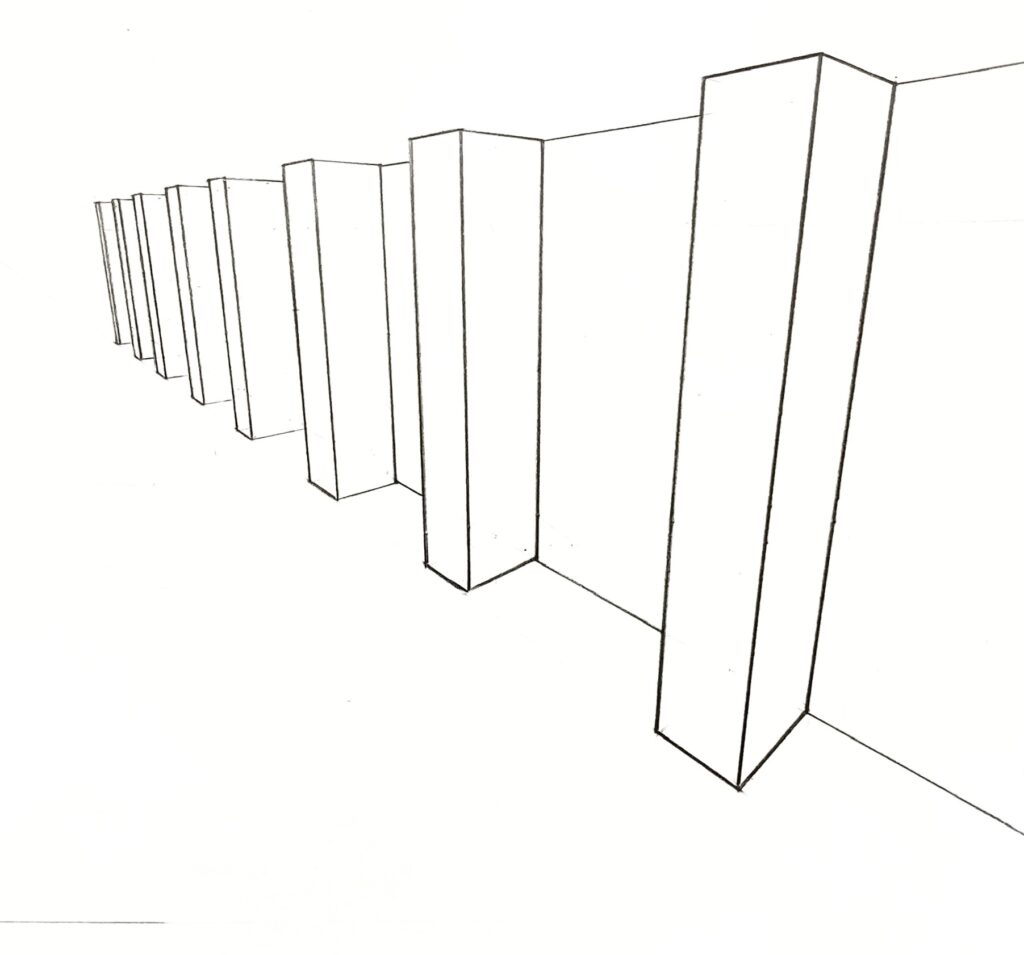

パース(透視図法・線遠近法)とは、線だけで遠近感を表現することができる遠近法です。

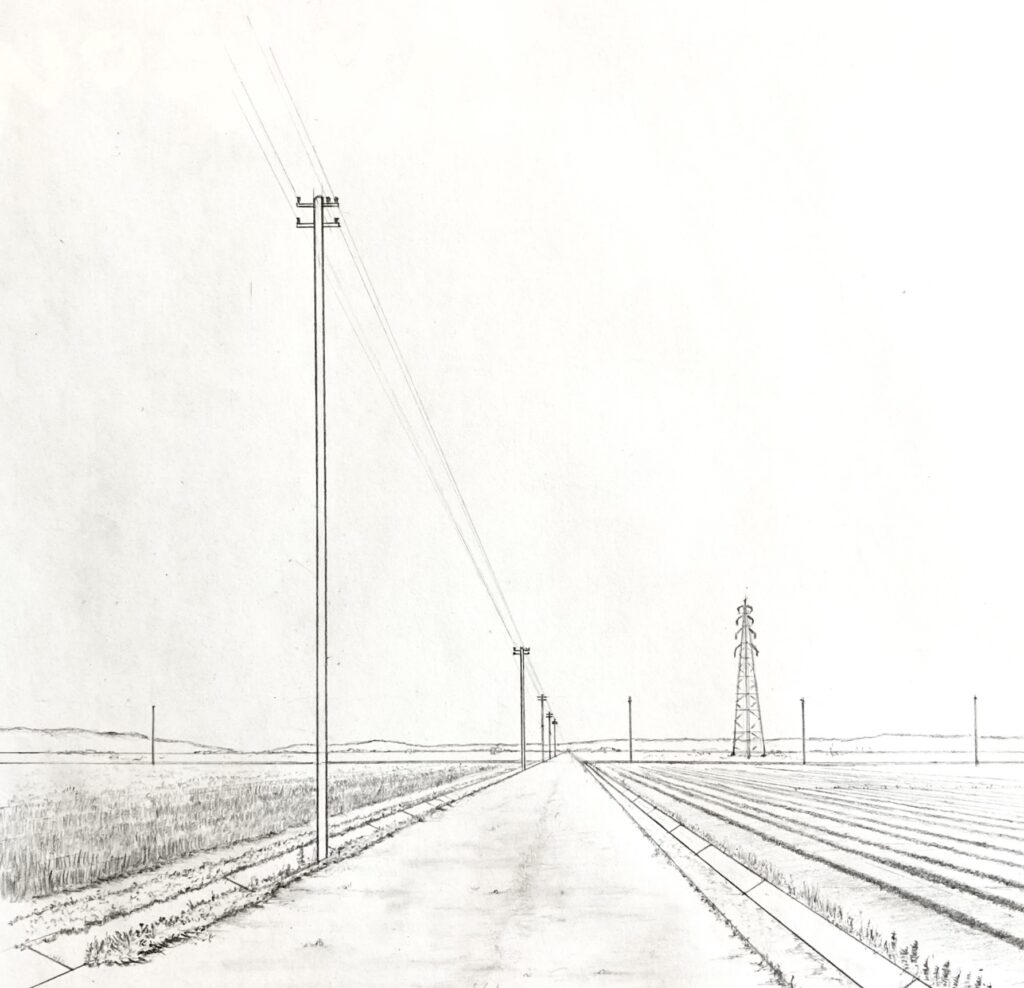

例えば、以下の建物もパースを使って描いているのですが、

線だけで遠近感・奥行き感を表現しています。

パース(透視図法・線遠近法)とは、線だけで遠近感を表現できる遠近法なんだね!

パース(透視図法・線遠近法)については、

パースとは何か わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

で詳しく解説しています。

パース(透視図法・線遠近法)を使って道・道路を描くときに重要な要素は2つ

パースを使って、道・道路を描くときに重要な要素は、以下の2つです。

① 消失点(VP)

② アイレベル(EL)

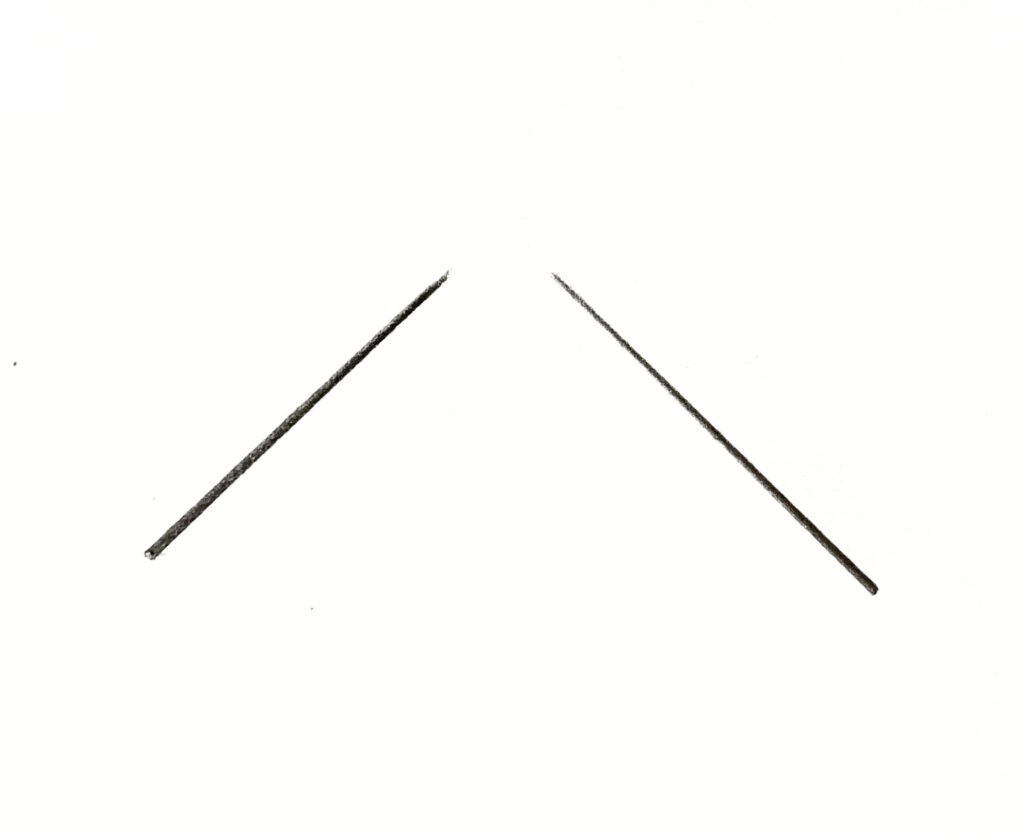

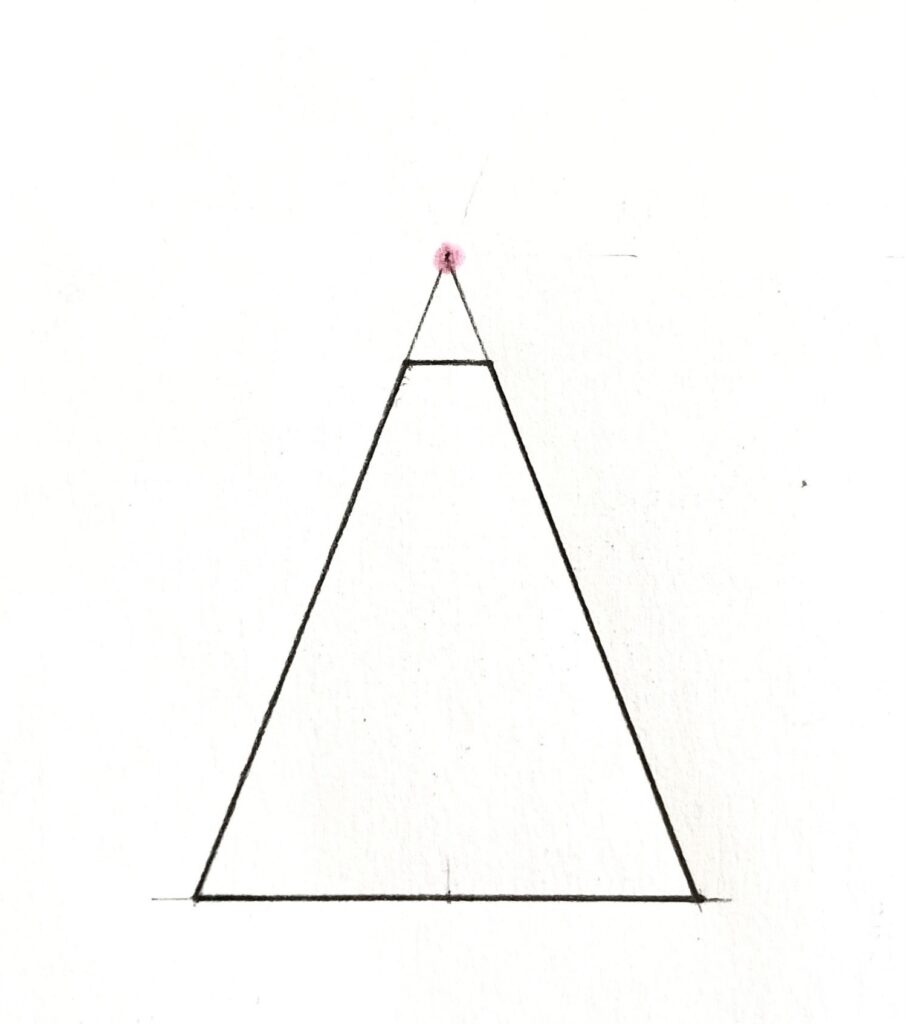

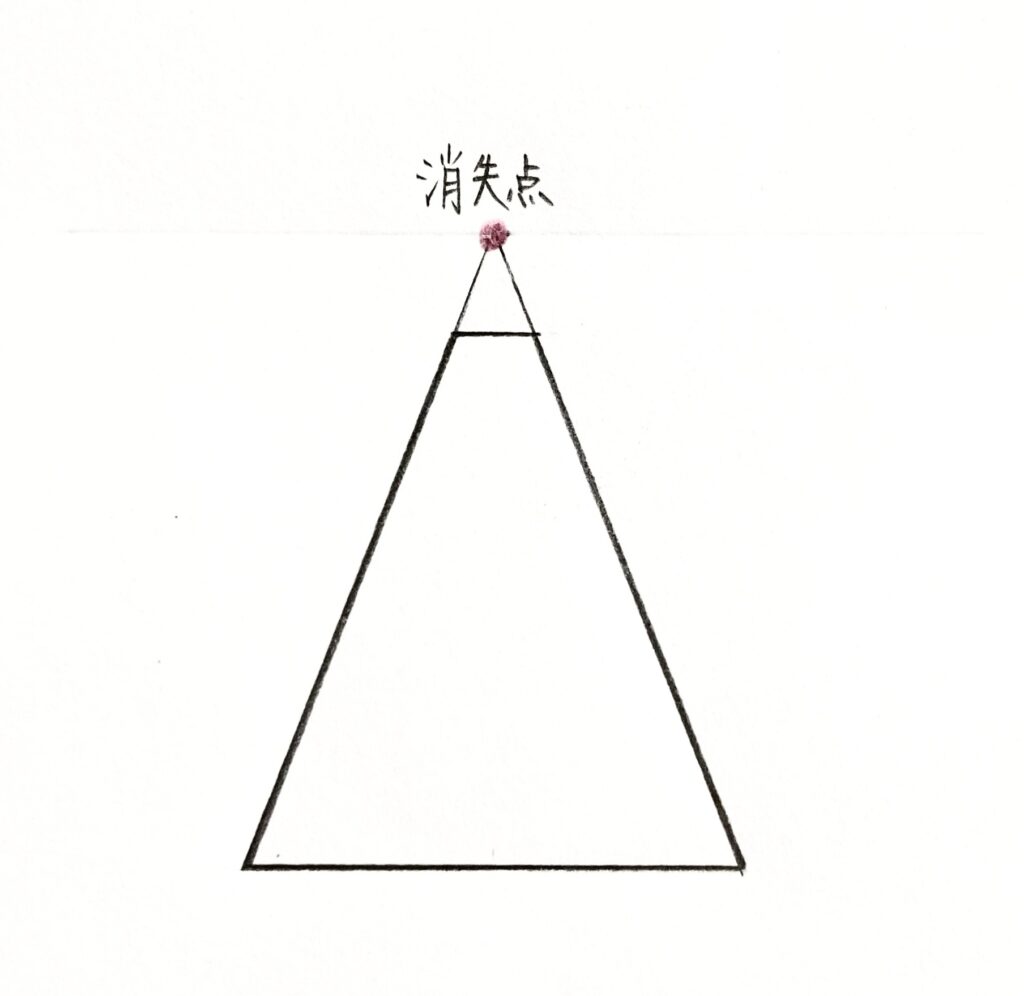

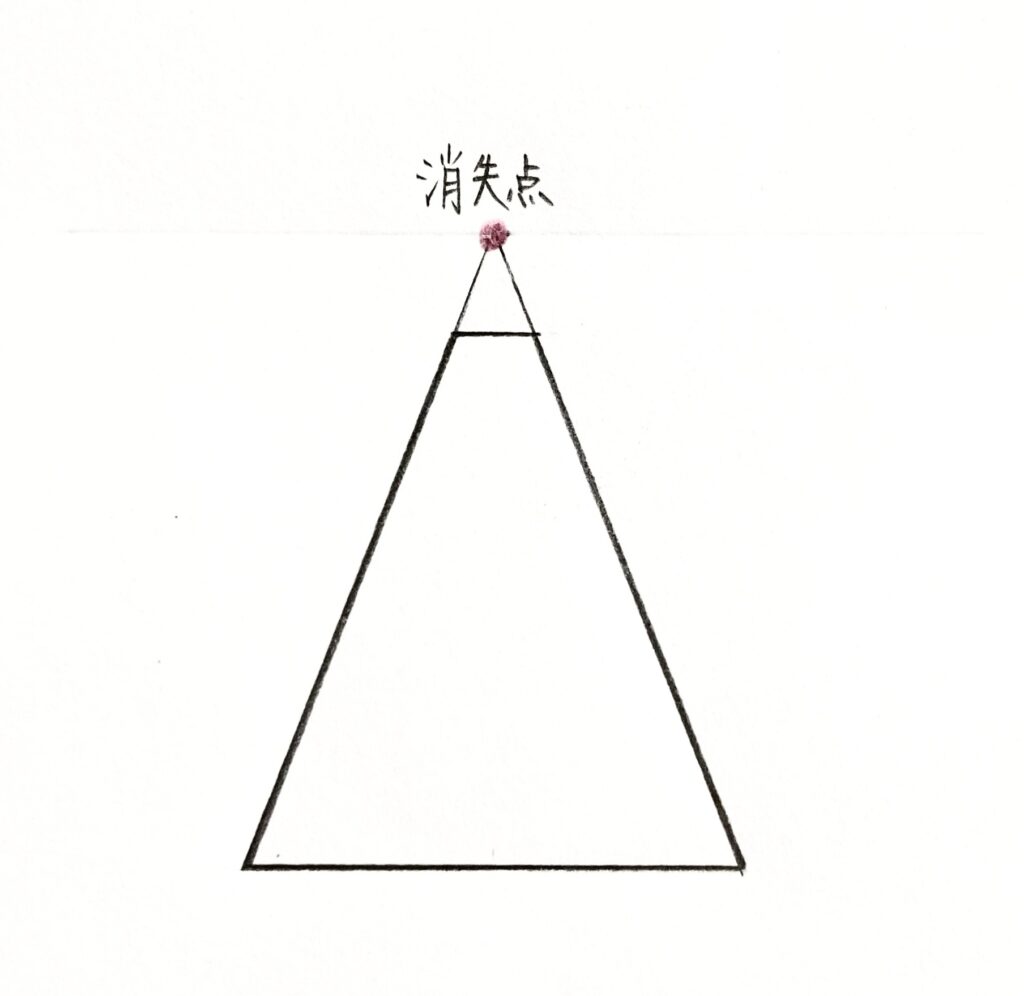

① 消失点(VP)とは?

まず、消失点ですが、

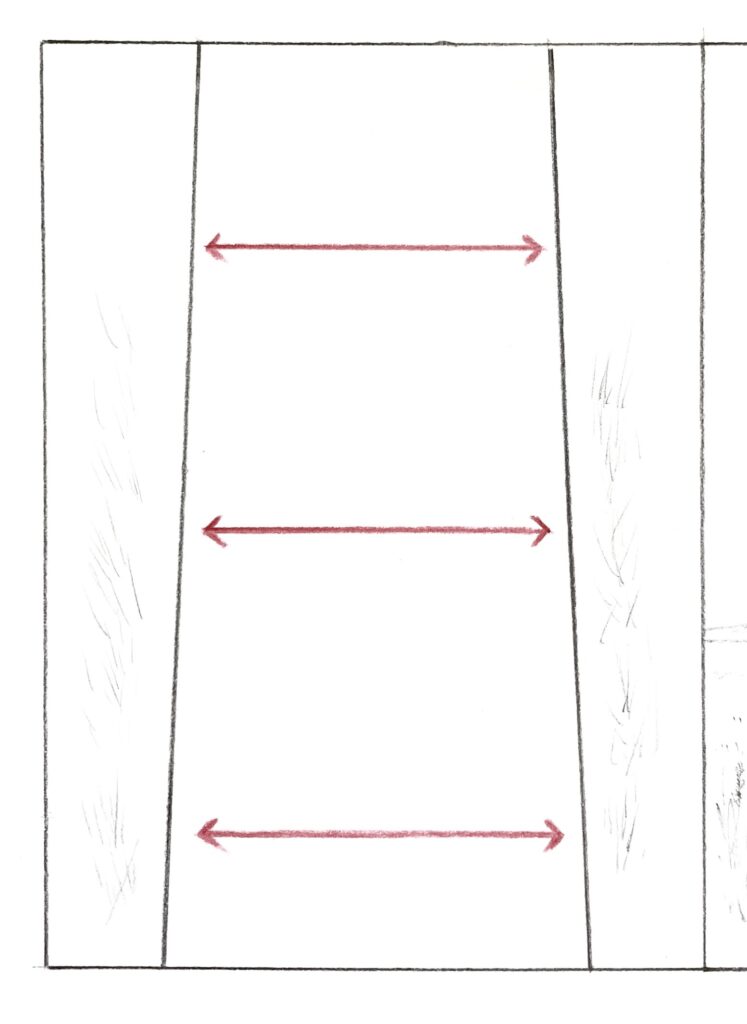

以下のように、道があったときに、

道の左右2本のラインを、そのままずーっと奥に伸ばしていくと、1つの点に収束します。

その点が消失点です。

ただ、これは当たり前ですが、

本当に道の左右2本のラインが1つの点に収束するわけではなく、あくまでも収束するように見えるだけです。

無限に1本道が続いていると仮定すると、永遠に道の左右2本のラインはずっと平行で、交わることはありません。

パース(透視図法)では、平行な線同士は1つの点に収束するという法則・ルールみたいなのがあるのですが、

道も左右2本のラインが平行なので、1つの点に収束するというわけです。

といってもイメージしにくいと思いますので、実際にその状態を再現してみましょう。

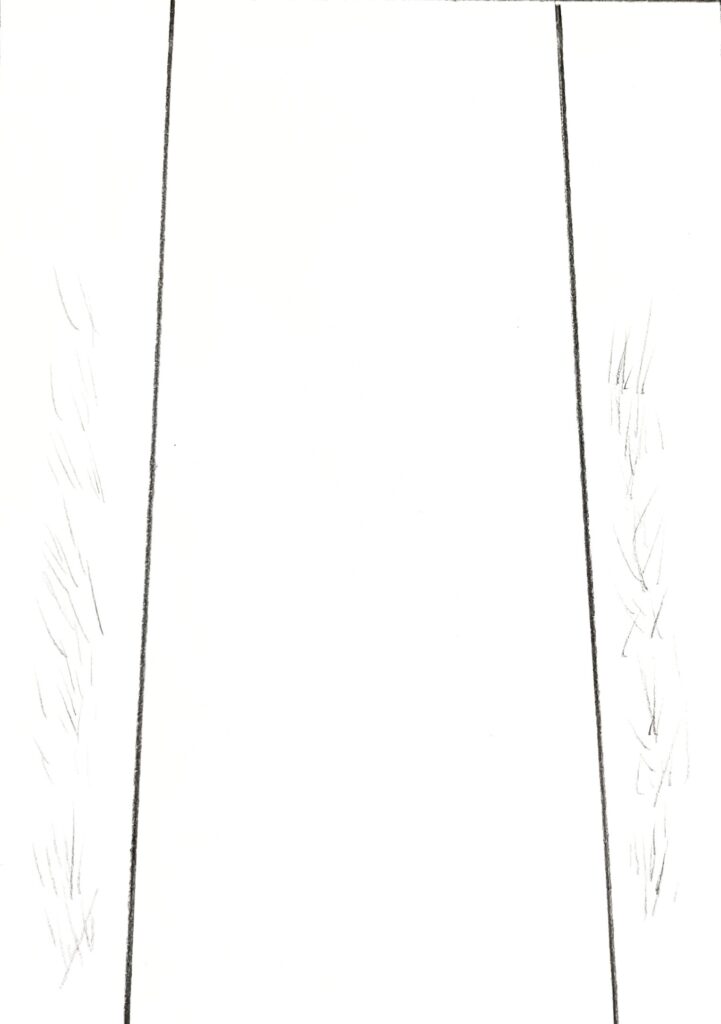

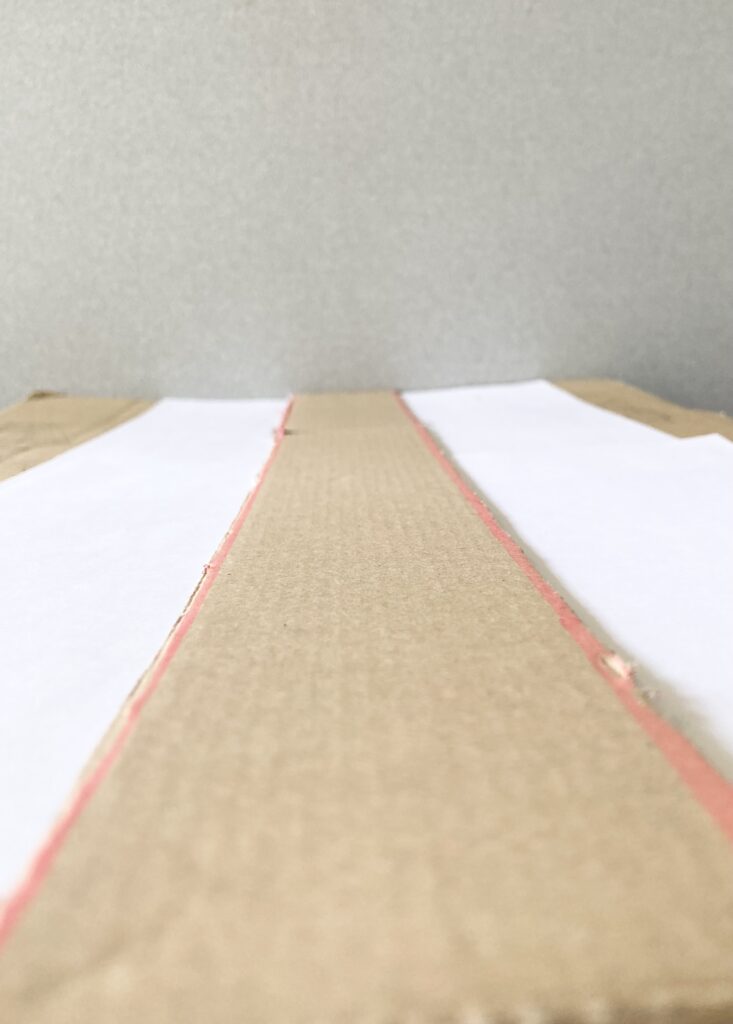

道は上から見ると1本道であれば、以下のように、ただの1枚の板のようなものですよね。

1本道を上空からドローンかなんかで撮影していると想像してね

そして道の左右2本のラインは、互いに平行ですよね。

では実際に、この道に立って、この道を見たとすると、

どんな感じに見えるのかというと、以下のように見えるはずです。

どうでしょうか?

奥に行くにつれて道幅が狭くなっていっていますよね。

そして、先程まで平行だった左右2本のラインが平行ではなくなっていますね。

この左右2本のラインをそのまま伸ばしていくと1つの点になります。

その点が消失点というわけです。

消失点については、

【初心者向け】 パース 透視図法の消失点とは? わかりやすく解説!

でより詳しく解説しています。

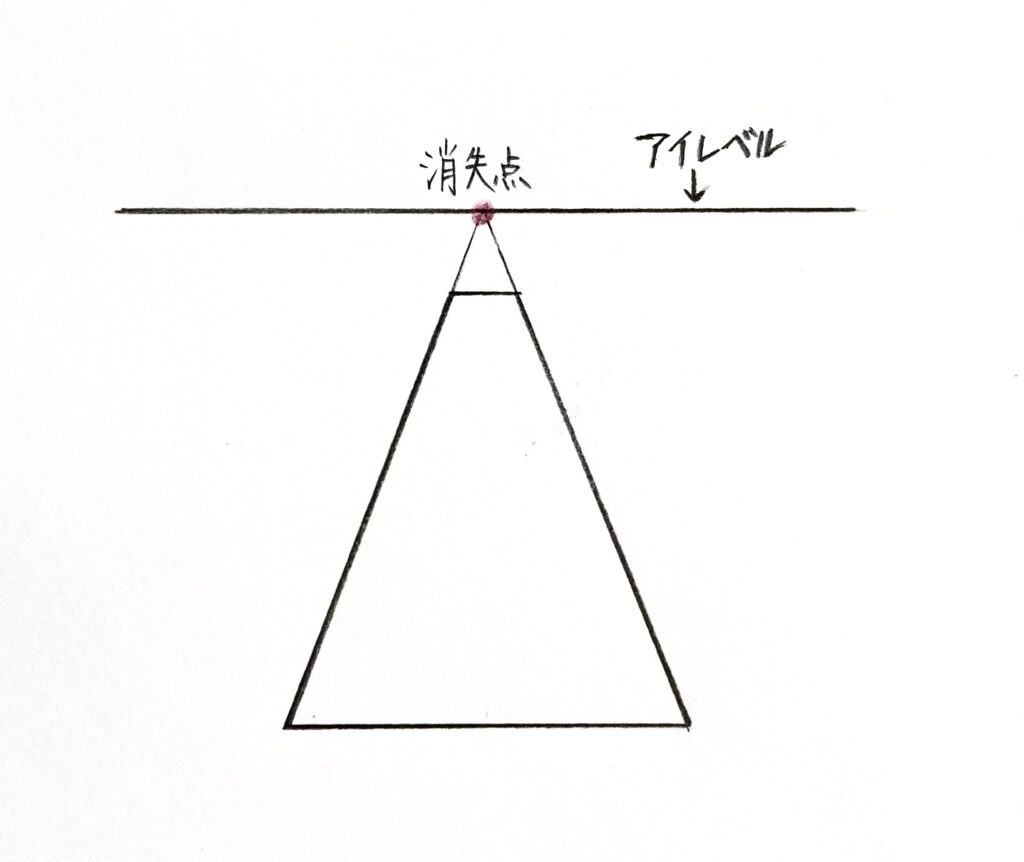

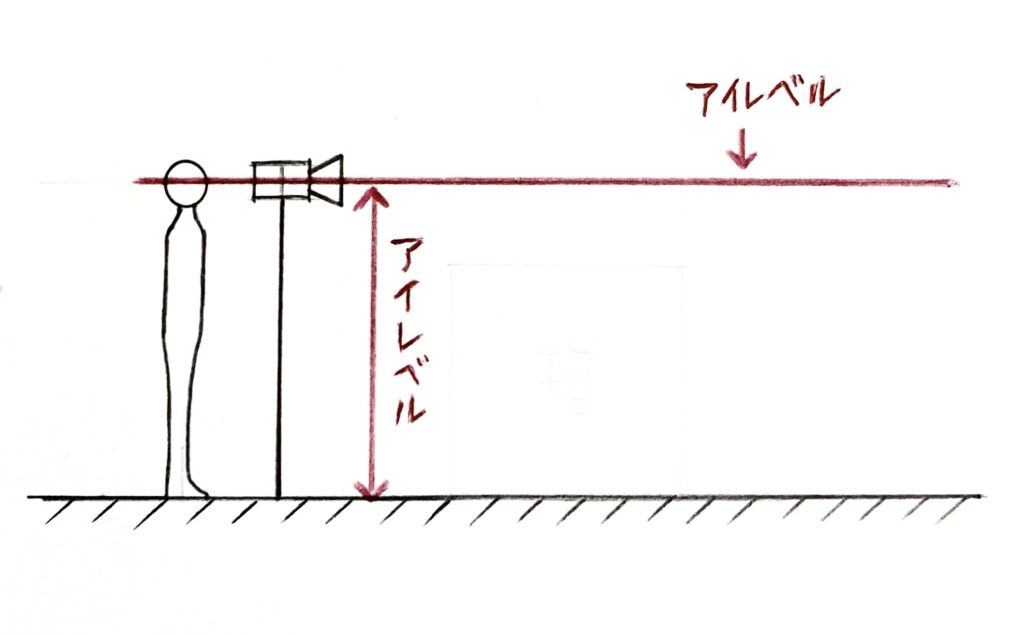

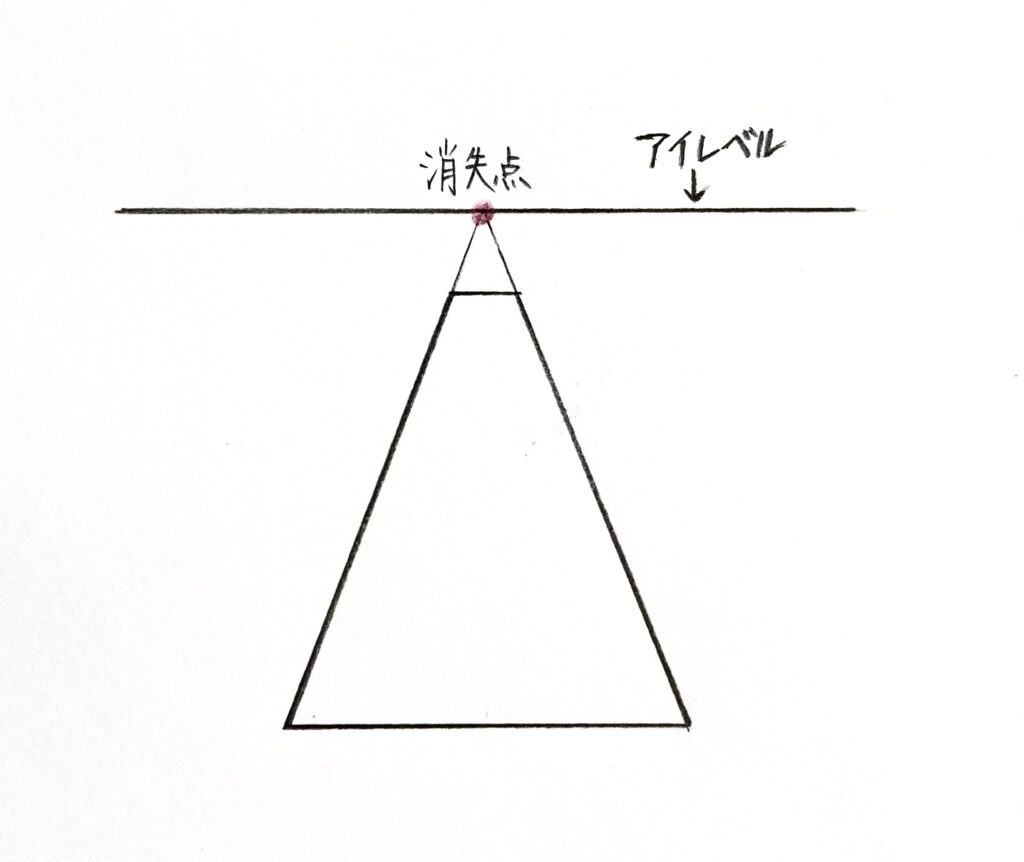

② アイレベル(EL)とは?

続いて、パース(透視図法・線遠近法)を使って道を描くときに重要な要素の2つ目、アイレベルについてです。

道の左右2本のラインをそのまま奥に伸ばしていくと、1つの点に収束する、それが消失点でした。

この消失点があるところにあるのがアイレベルというものになります。

以下のような感じです。

アイレベルとは何かというと、「カメラの高さ」のことです。

風景を写真に撮るときって、専用のカメラやスマホのカメラで撮影しますよね?

そのカメラやスマホが地面からどのくらいの高さにあるのか、

つまり、地面からそのカメラまでの高さがアイレベルです。

あるいは、カメラじゃなくてもそのまま自分の目で風景を見るときもありますよね?

その場合は、その自分の目がカメラになるわけなので、

その自分の目が地面からどのくらいの高さにあるのか、

つまり、地面からその自分の目までの高さがアイレベルになります。

アイレベルを図で表すと、以下のような感じです。

風景を撮影しているカメラや、その風景を見ている自分の目がどの高さにあるのか、

地面からカメラや自分の目までの高さがアイレベルってことなんだね

アイレベルについては、

アイレベルとは何かわかりやすく解説します【簡単 見つけ方のコツも】

で詳しく解説しています。

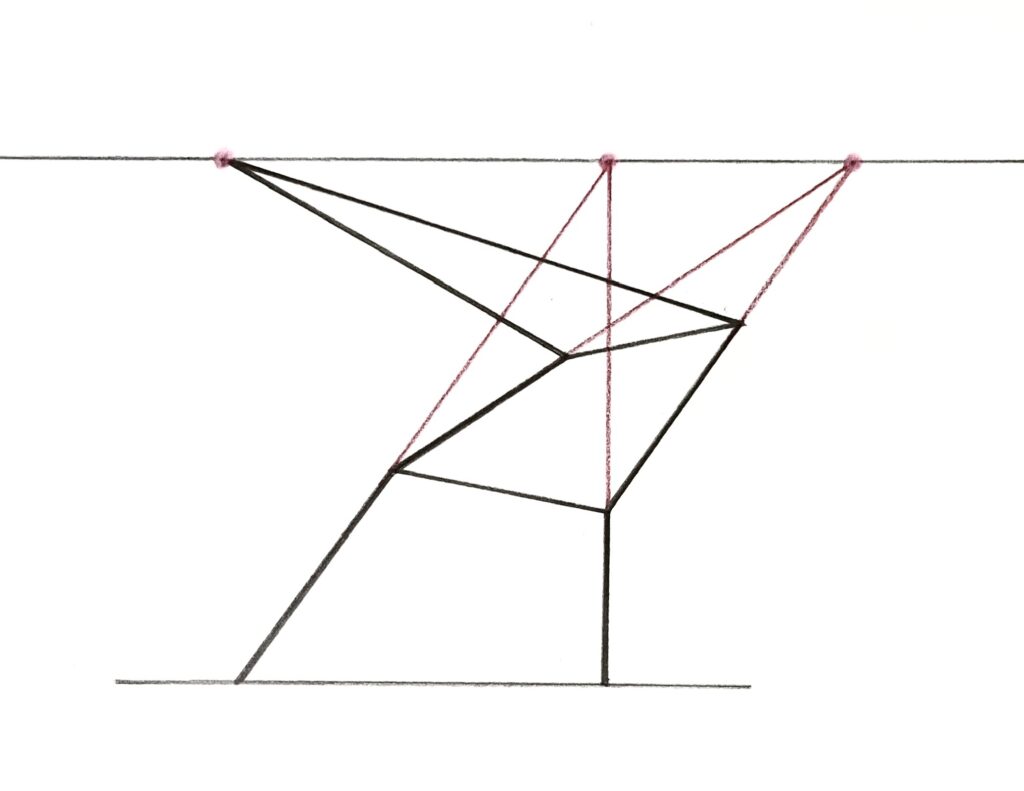

曲がった道の場合は、曲がる方向に応じて、それぞれの道に対して消失点があります。

以下のような感じです。

それぞれの道に1個ずつ消失点があるんだね!

曲がった道は、一見複雑ですが、

1本道をつなげているだけなので、1本ずつ整理すると混乱せずに済みます。

そして、それぞれの道の消失点は、同じ1本のアイレベル上にあります。

アイレベルは、風景を撮影している「カメラの高さ」だから、消失点と違って、写真や絵の中に基本的に1本しかないわけだね

ということで、パースを使って、道・道路を描くときに重要な要素は、

① 消失点(VP)

② アイレベル(EL)

の2つでした。

まとめると以下のとおりです。

道の左右の2本のラインを、そのままずーっと奥に伸ばしていくと、1つの点に収束する。その点が消失点。

この消失点があるところにあるのが、アイレベル。

アイレベルとは、風景を撮影しているカメラや、風景を見ている人の目の高さ。

ただ、坂道になると、消失点の位置が少し変わってきます。

坂道の消失点については、

パース 透視図法で坂や階段、屋根などの傾斜を描くときの傾斜の消失点とは? わかりやすく解説!

で詳しく解説しています。

また、パース(透視図法)の道の描き方や消失点、アイレベルについては、

【初心者向け】 パース 透視図法 道路の描き方をわかりやすく解説!

【初心者向け】 パース 透視図法の消失点とは? わかりやすく解説!

アイレベルとは何かわかりやすく解説します【簡単 見つけ方のコツも】

で詳しく解説しています。

遠近法(パース・透視図法)の勉強にわかりやすくてオススメの本1冊

遠近法、特にパース(透視図法)を勉強するなら、

パース 透視図法の勉強におすすめの本5冊 イラストを上手く描こう!でも紹介していますが、

『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』

が初心者の方にもわかりやすくてオススメです。

この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み実践すると、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につきます。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説している、パース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

著者であり、漫画家・専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが、実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちからの質問をもとに作られたものです。

なぜ、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につくのかというと、

それは、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストを使ってわかりやすく解説しているからです。

そして、マンガや、やさしい図、イラストを使ってわかりやすく解説しているので、

「パースって難しくてわからない…」とならずに学ぶことができます。

なので、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

は、あなたも簡単に身につけることができるのです。

以下の記事で詳しく紹介しています。

また、以下の各記事では、水彩画や風景画、人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

透明水彩画 風景画 初心者におすすめの本 7冊 上手く描きたいあなたへ!

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

風景画 建物の描き方

風景画の建物の描き方は、

風景画 建物の描き方を具体的にわかりやすく解説!【簡単 初心者向け】

でわかりやすく解説しています。

まとめ:【簡単に描ける!】 道路・道の描き方 【遠近法もわかりやすく解説!】

今回は、イラストや風景画の道・道路の描き方を紹介しました。

道は単純で簡単そうに見えますが、実際に描いてみると、

奥行き感が上手く出せなかったりと、意外と難しいものかなと思います。

しかし、今回紹介した「ハ」の字を描く描き方を使うと、

簡単に奥行きのある道・道路を描くことができます。

道・道路は、イラストや風景画を描く上で無くてはならない要素だと思うので、

ぜひ活用してみてください。

おわり

コメント