・一点透視図法を描きたいんだけど、描き方がよくわからないな…。一点透視図法の描き方をわかりやすく知りたいな

・一点透視図法の階段とかトンネルとか円とか円柱の描き方も知りたいな

・あと、二点透視図法と三点透視図法の描き方も知りたいな

・ついでに、一点透視図法や透視図法(パース)の勉強にわかりやすくてオススメの本とかあったら知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎ 本記事の内容

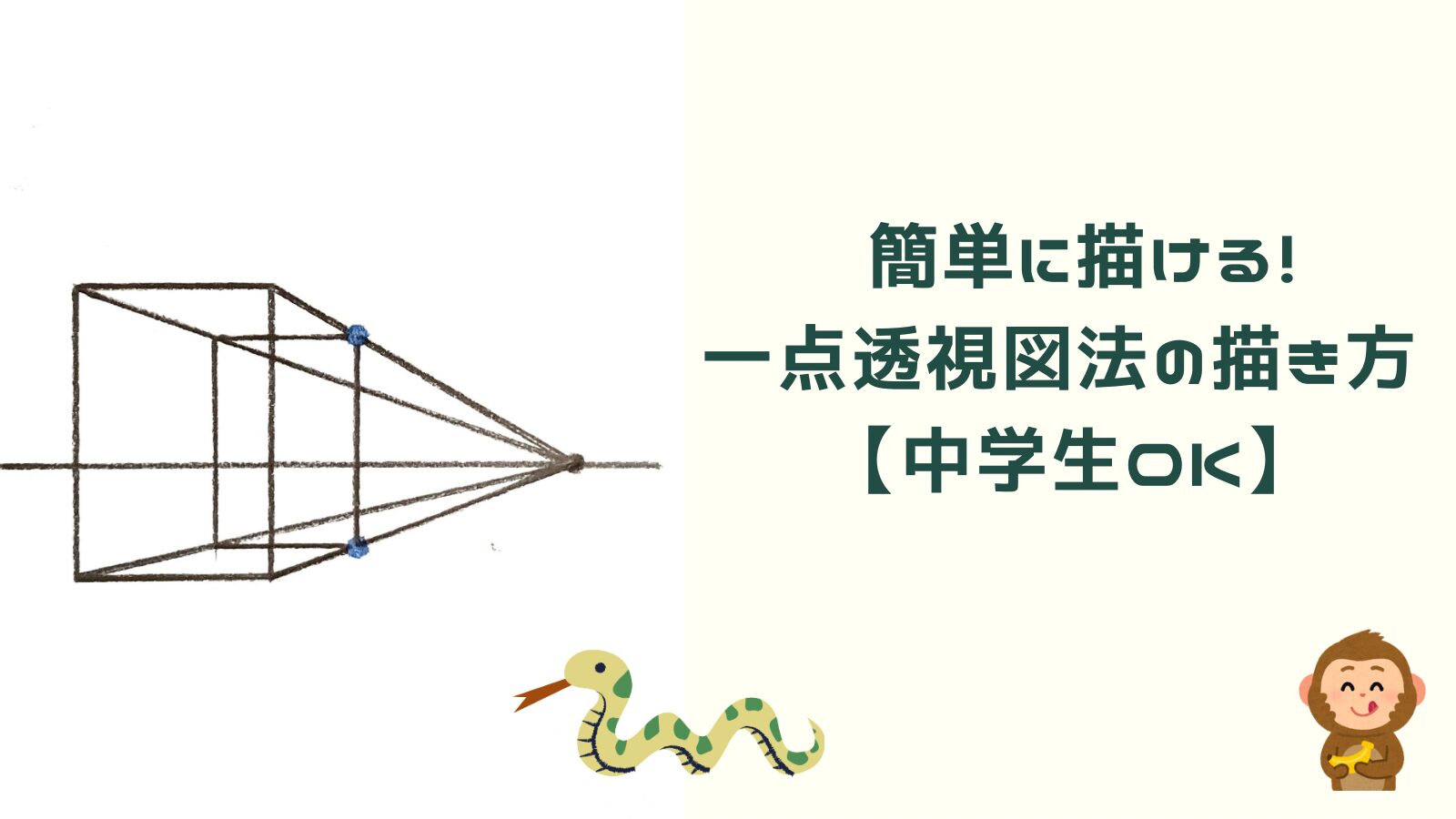

1.【簡単】一点透視図法の描き方 手順をわかりやすく解説【中学生OK】

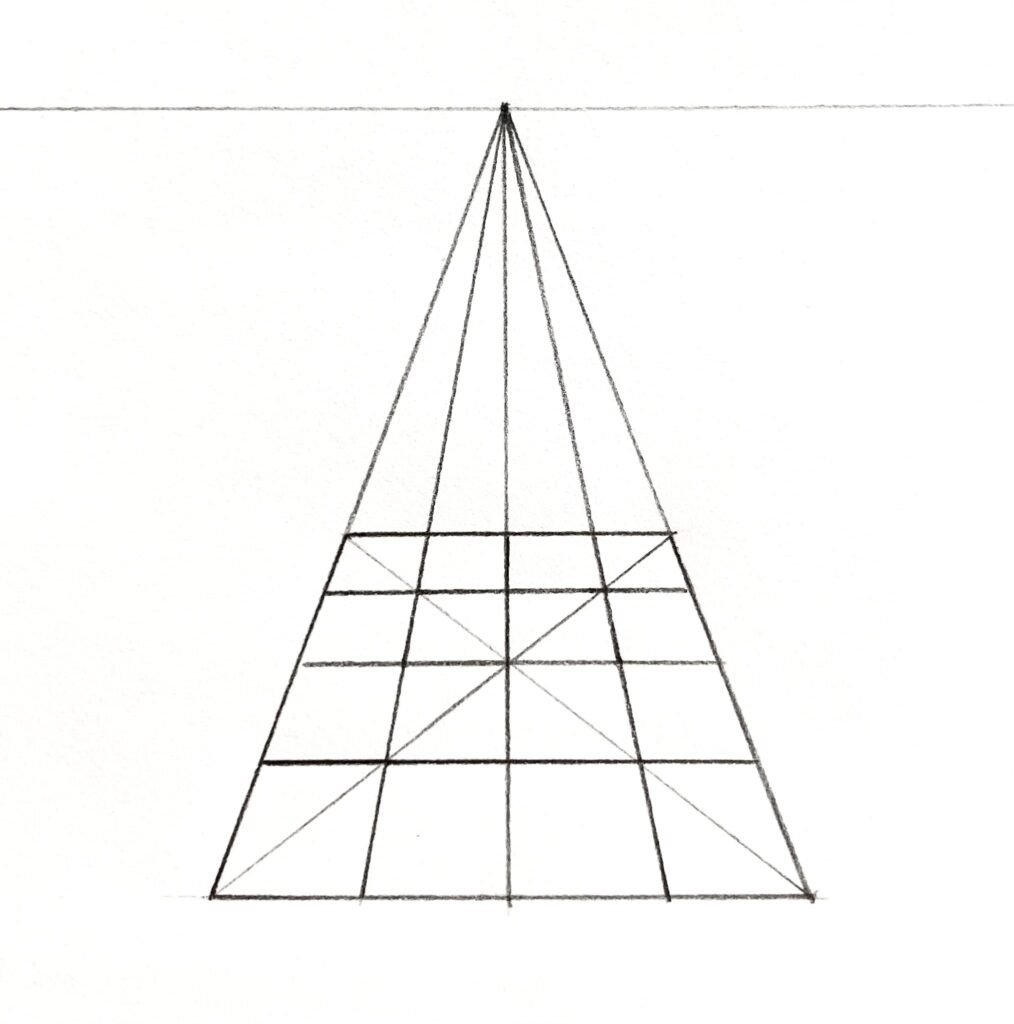

2.一点透視図法【階段、トンネル、円・円柱、穴、タイル】の描き方

3.二点透視図法、三点透視図法の描き方

4.一点透視図法や透視図法(パース)の勉強にわかりやすくてオススメの本

この記事を書いている僕は、透視図法(パース)の勉強は3年ほどです。

普段、透視図法を使って絵を描いています。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

- 1 【簡単】一点透視図法の描き方 手順をわかりやすく解説【中学生OK】

- 2 一点透視図法【階段、トンネル、円・円柱、穴、タイル】の描き方

- 3 二点透視図法、三点透視図法の描き方

- 4 一点透視図法や透視図法(パース)の勉強にわかりやすくてオススメの本

- 5 まとめ :【簡単】一点透視図法の描き方 手順をわかりやすく解説【中学生OK】

【簡単】一点透視図法の描き方 手順をわかりやすく解説【中学生OK】

一点透視図法を描くためには、そもそも一点透視図法とは何なのか、

そして、アイレベルや消失点といったものを理解しておく必要があります。

なので、まずは具体的な描き方の前に、一点透視図法とは何かといった一点透視図法を描くための前提知識を説明していきます。

一点透視図法を描くための前提知識

一点透視図法を描くための前提知識としては、主に以下の3つがあります。

① そもそも透視図法(パース)とは?

② 一点透視図法を描くために必要な2つの要素 : 消失点とアイレベルについて

③ 一点透視図法とは? 二点透視図法、三点透視図法との違い

では、それぞれ説明していきます。

① そもそも透視図法(パース)とは?

透視図法(パース)とは、遠近法の1つです。

そして、透視図法(パース)は線だけで遠近感を表現できるので、遠近法の中でも特に「線遠近法」と呼ばれています。

透視図法(パース)は、線だけで遠近感を表現できる遠近法なんだね!

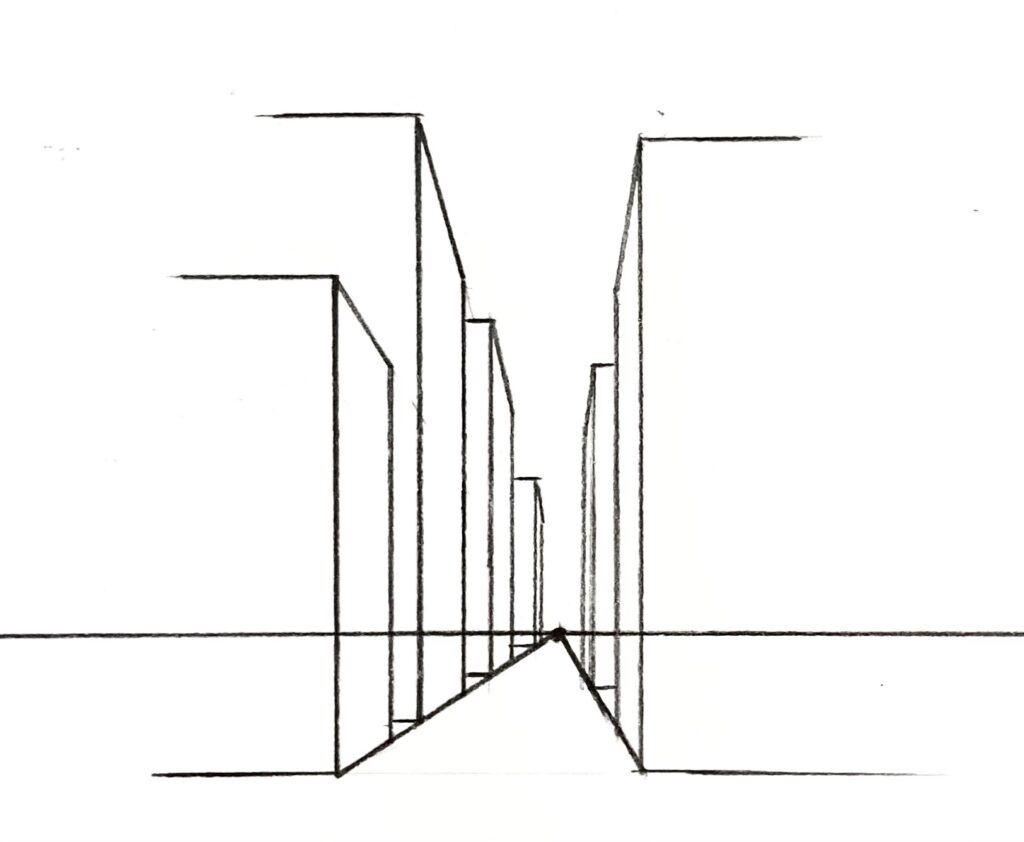

線だけで遠近感を表現するというのは、どんな感じなのかというと、例えば、以下のような感じです。

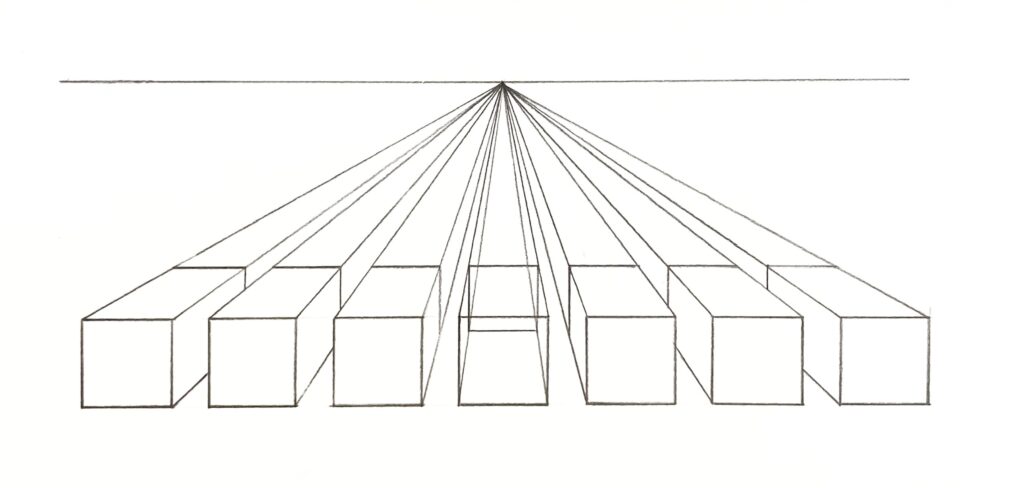

これらは全て透視図法(パース)を使って描いていますが、全て線だけで遠近感を表現しています。

確かに全て線だけで遠近感を表現しているね!

そして、透視図法(パース)は、日本語では透視図法と言いますが、

英語ではパースペクティブ(perspective)と言います。

略してパースと言います。

中学校の美術の授業では、「透視図法」で習うことが多いと思います。

僕も中学校の美術の授業では、透視図法で習いました。

以上、透視図法(パース)とは何かについてまとめると、以下のとおりです。

・透視図法(パース)とは : 遠近法の1つ

線だけで遠近感を表現できるので、遠近法の中でも特に「線遠近法」と呼ばれる。

日本語では透視図法。

英語ではパースペクティブ (perspective) と言い、略してパースと言う。

透視図法 = パースペクティブ = パース = 遠近法の1つ = 線遠近法 という感じ。

透視図法(パース)については、

にてより詳しく解説しているので参考にしてください。

② 一点透視図法を描くために必要な2つの要素 : 消失点とアイレベルについて

一点透視図法を描くためには、

Ⅰ : 消失点

Ⅱ : アイレベル

上記2つの要素が必要です。

それぞれ説明していきます。

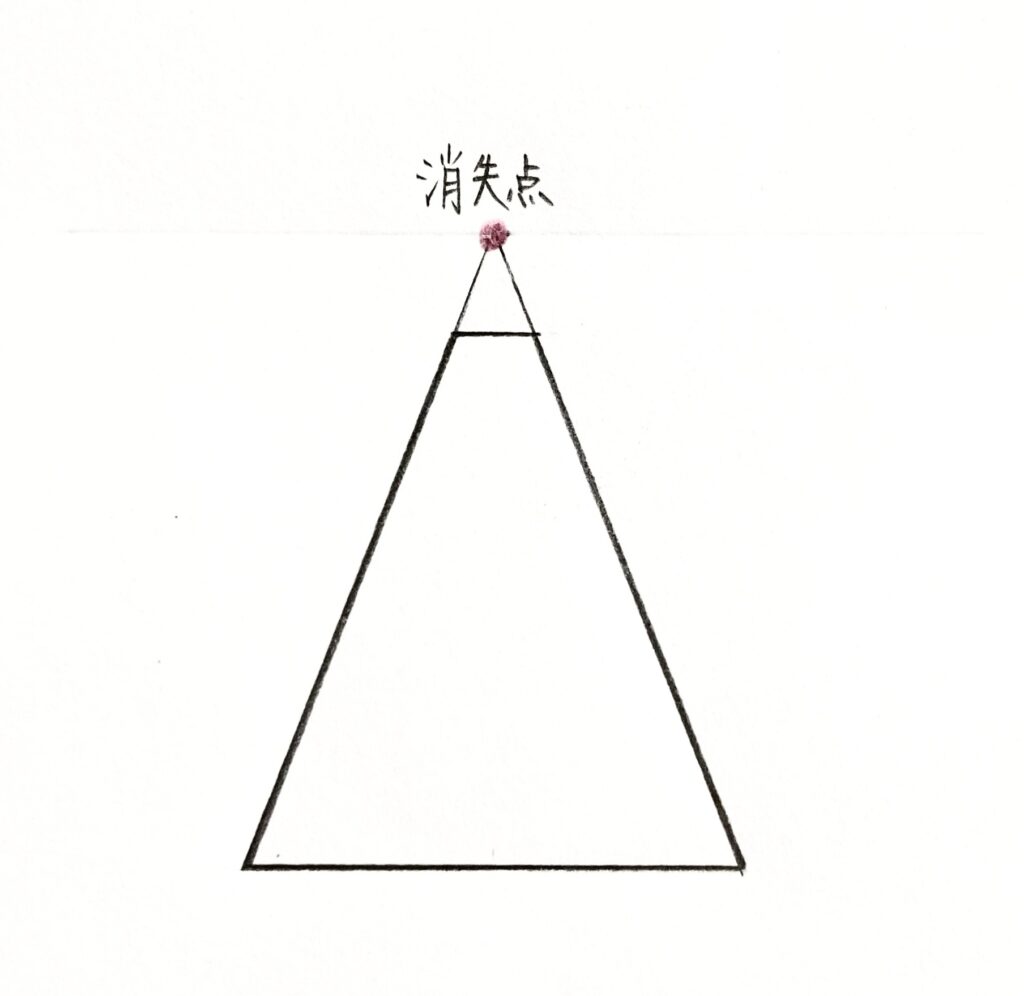

Ⅰ : 消失点とは?

消失点とは簡単にひと言で言うと、遠近感がついたときに、平行な線同士が収束する点のことです。

遠近感がつくと、平行な線同士は1つの点に収束するように見えるのですが、その点のことを消失点と言います。

英語では、Vanishing Point (バニシングポイント) と言います。

略してVPと表記することが多いです。

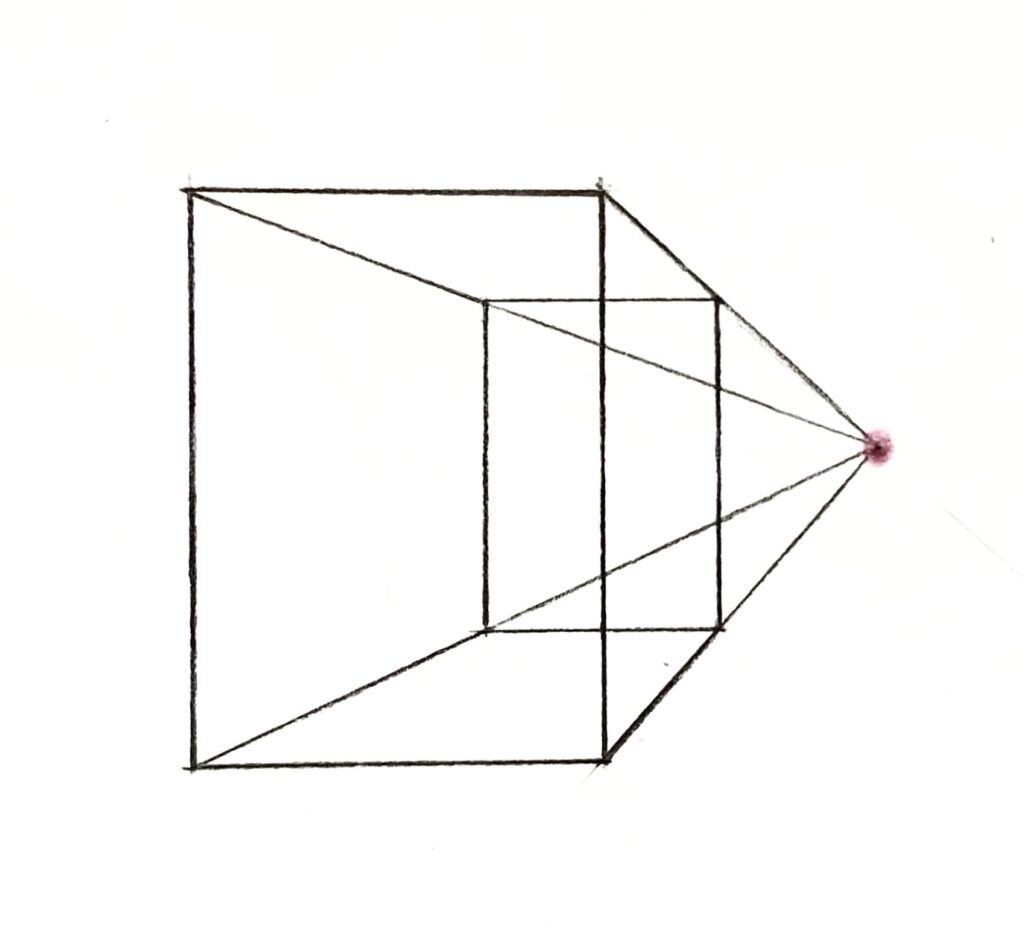

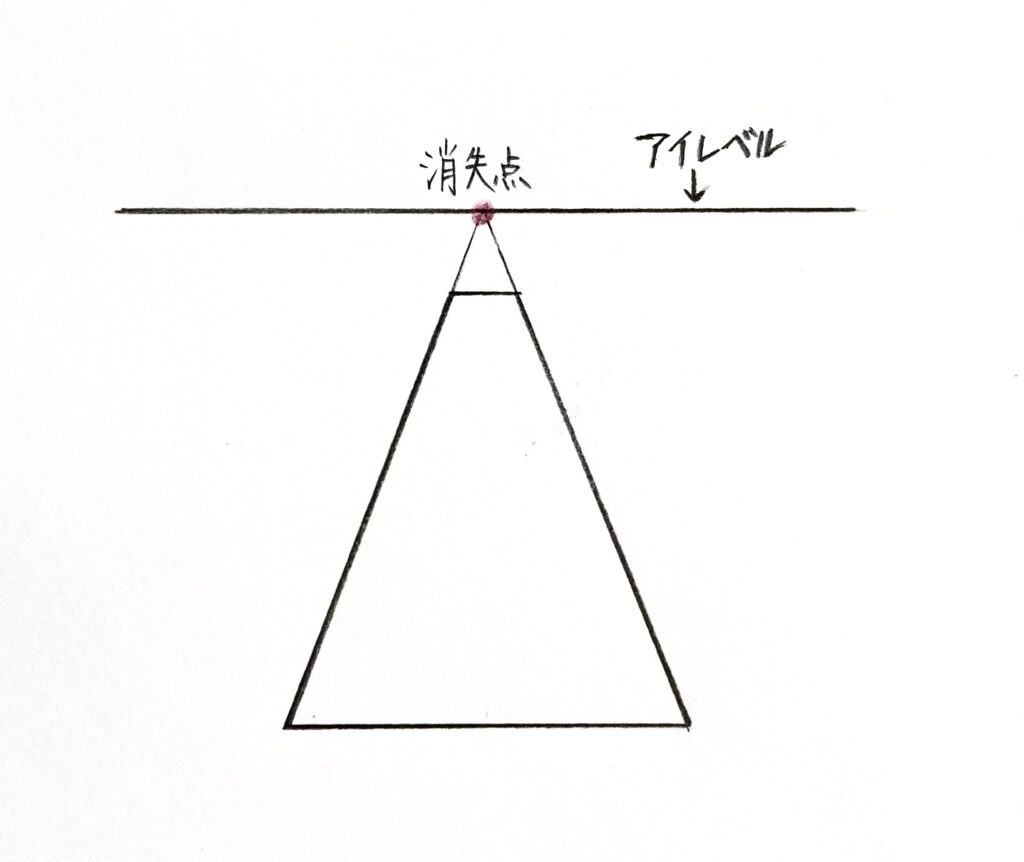

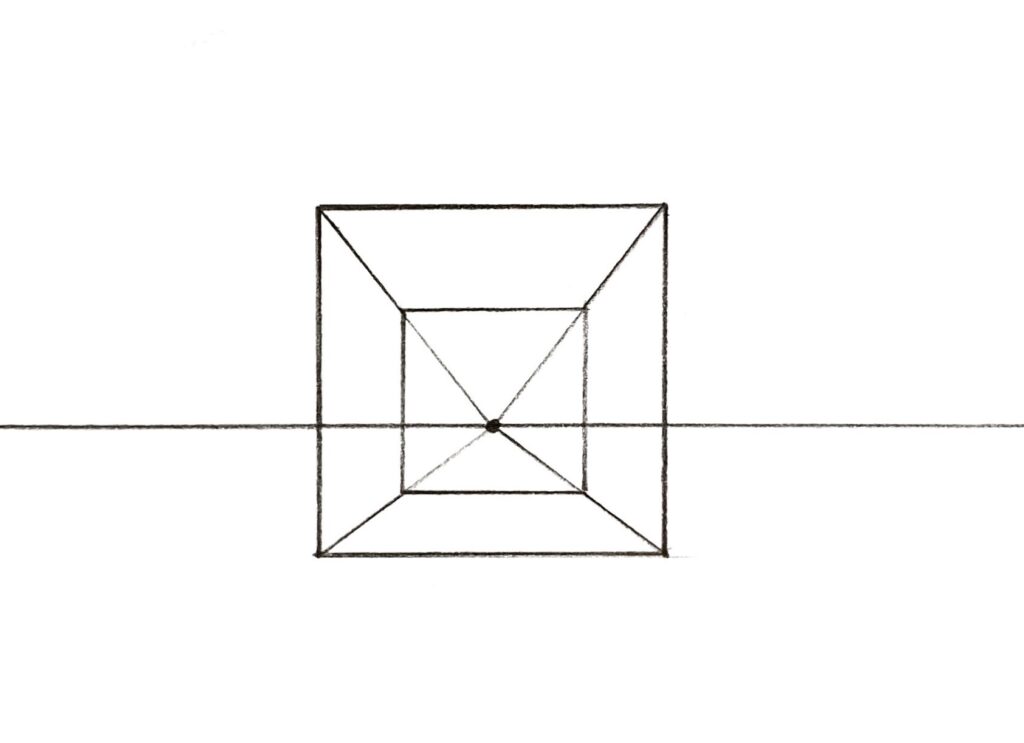

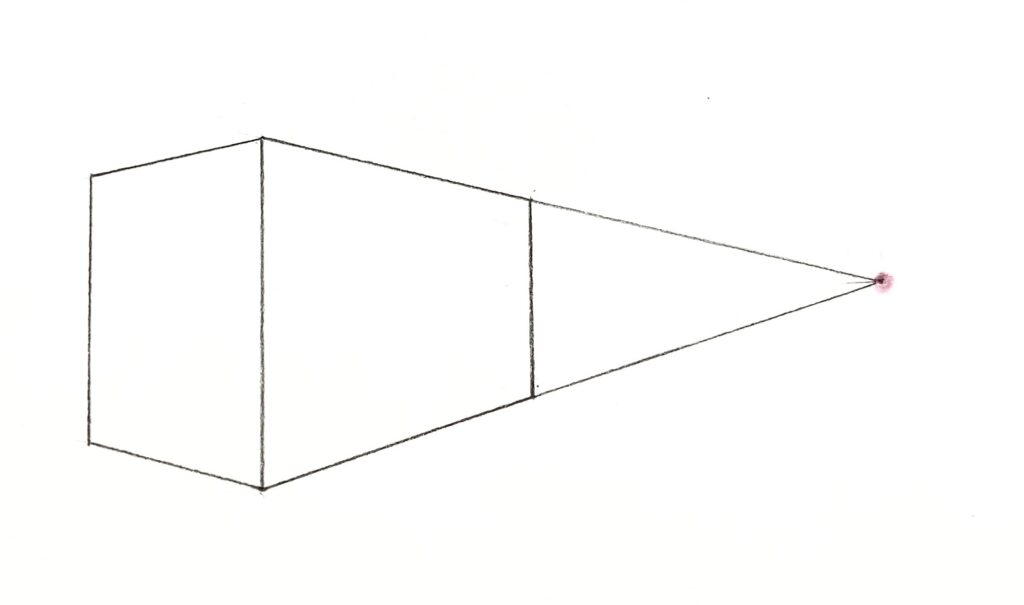

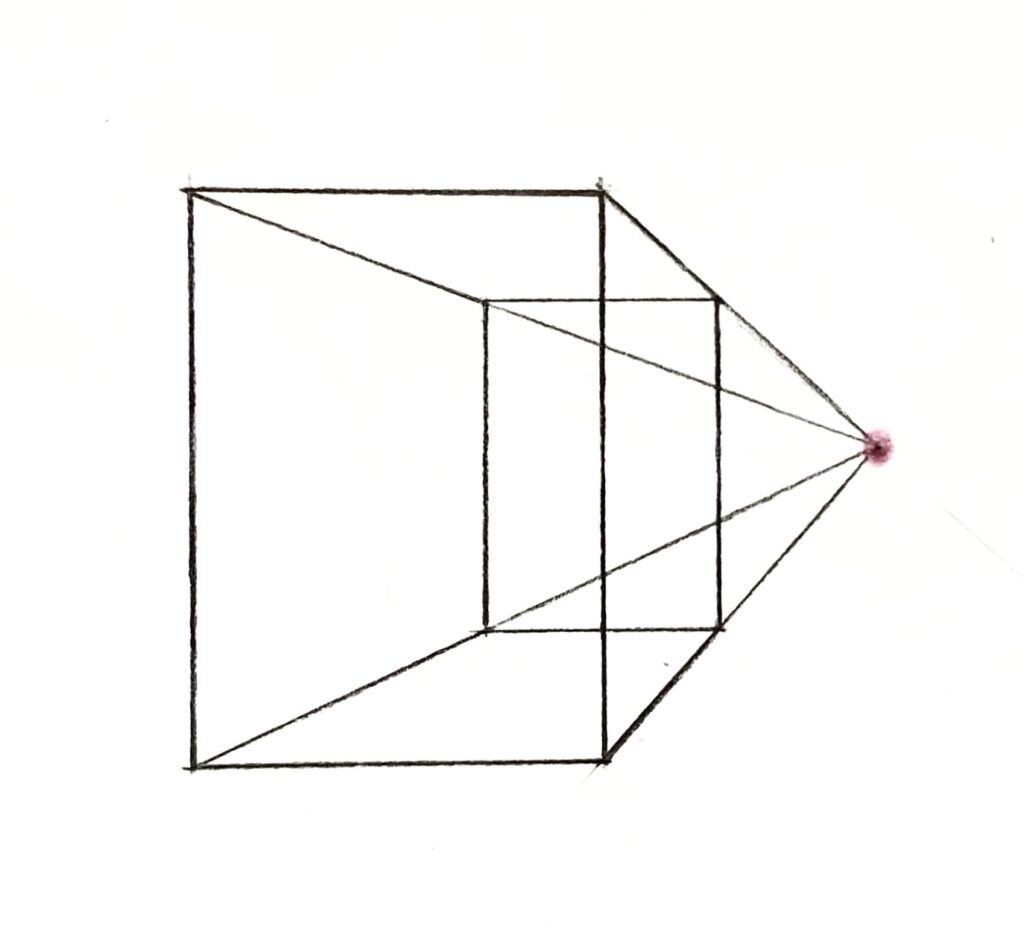

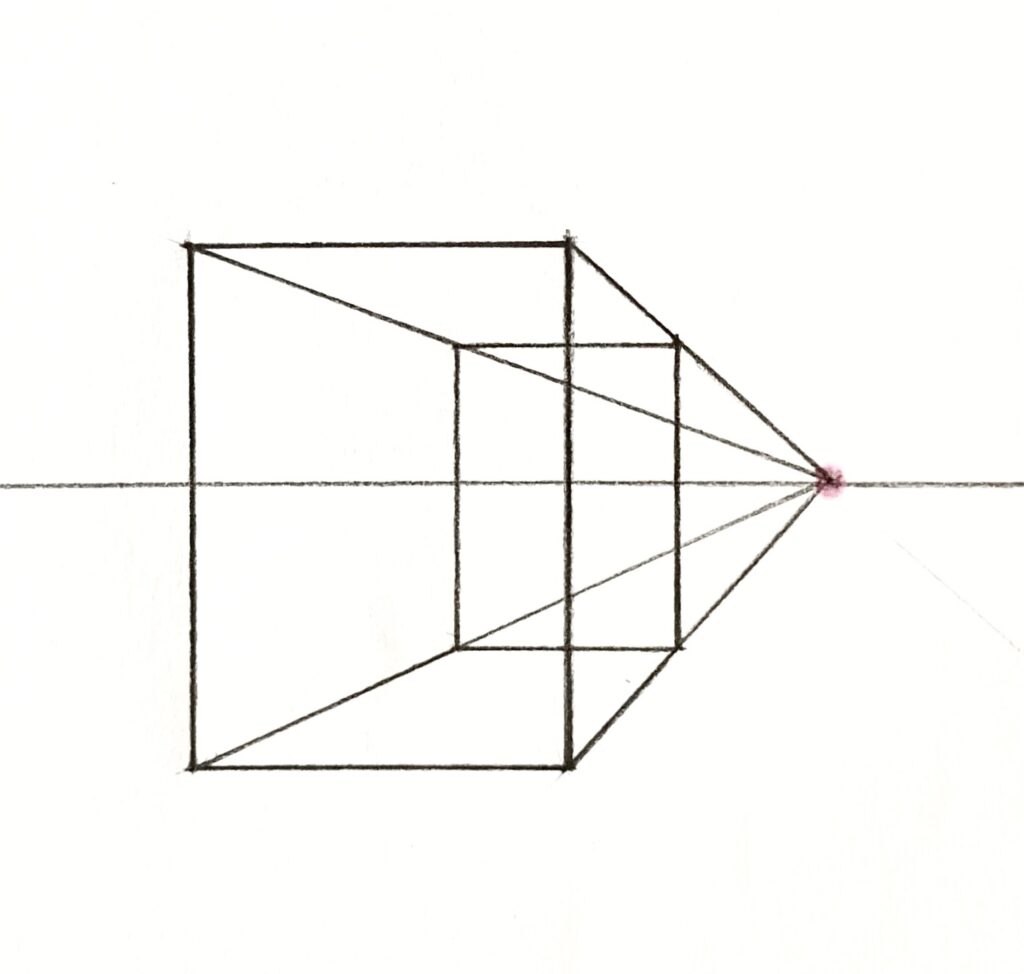

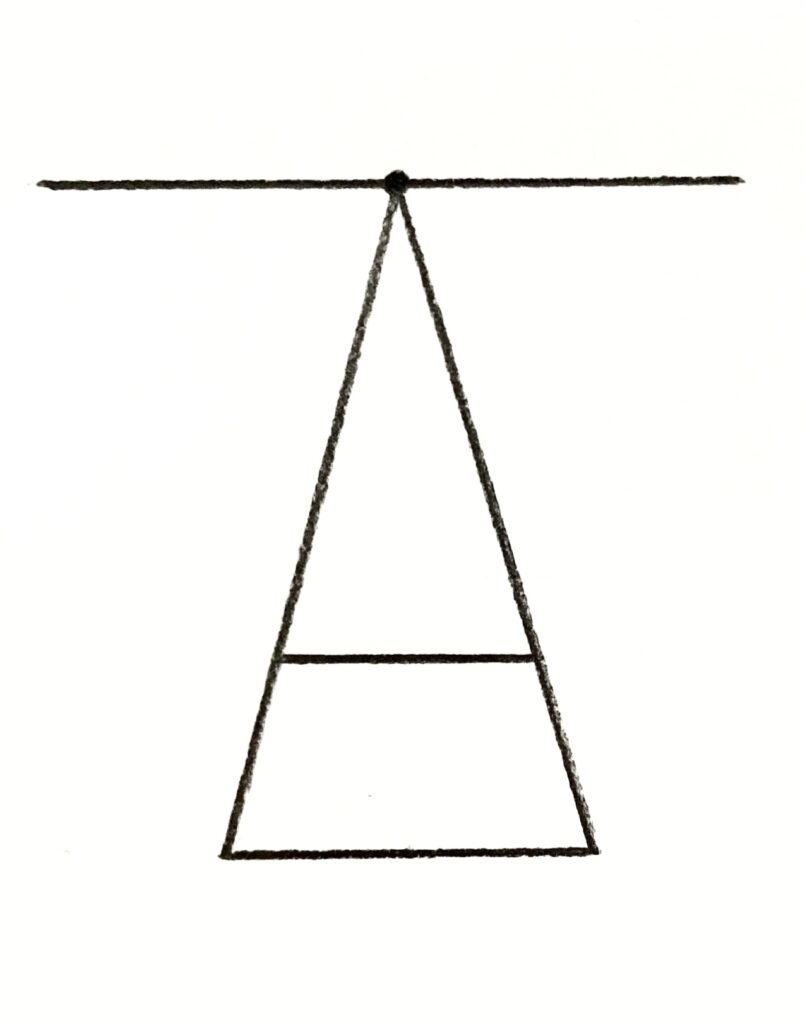

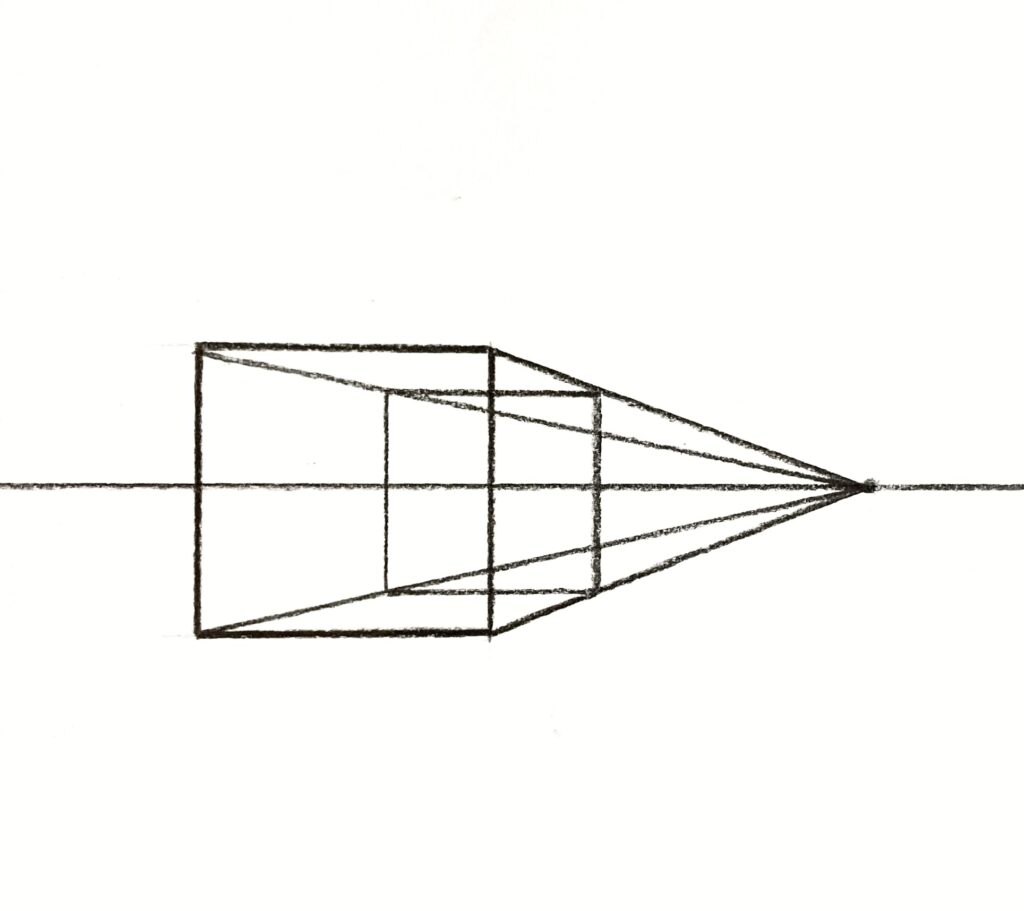

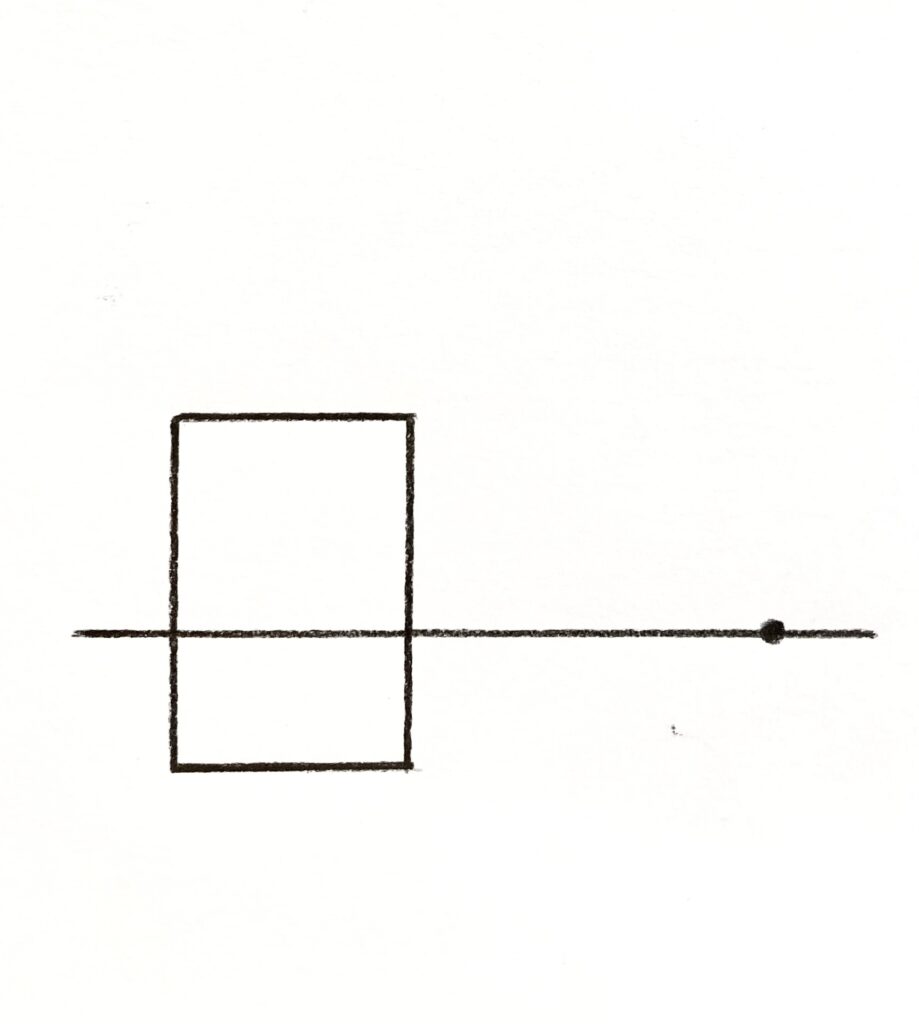

透視図法(パース)では、消失点はよく以下のような形で表されていますが、

この消失点というのは遠近感がついているために、平行な線同士が集まっているわけです。

ピンクの点が消失点だよ

上のような箱は、中学校の美術の授業でも見たことがあると思います。

では、遠近感がつくと平行な線同士は1つの点に収束するように見える、

というのはどういうことなのか、実際に消失点を体感してみましょう。

消失点を体感してみよう ①

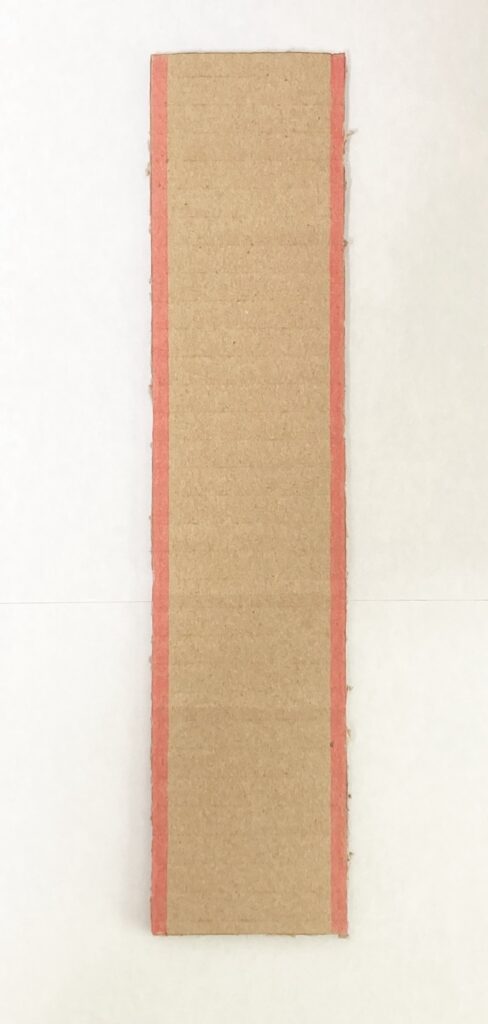

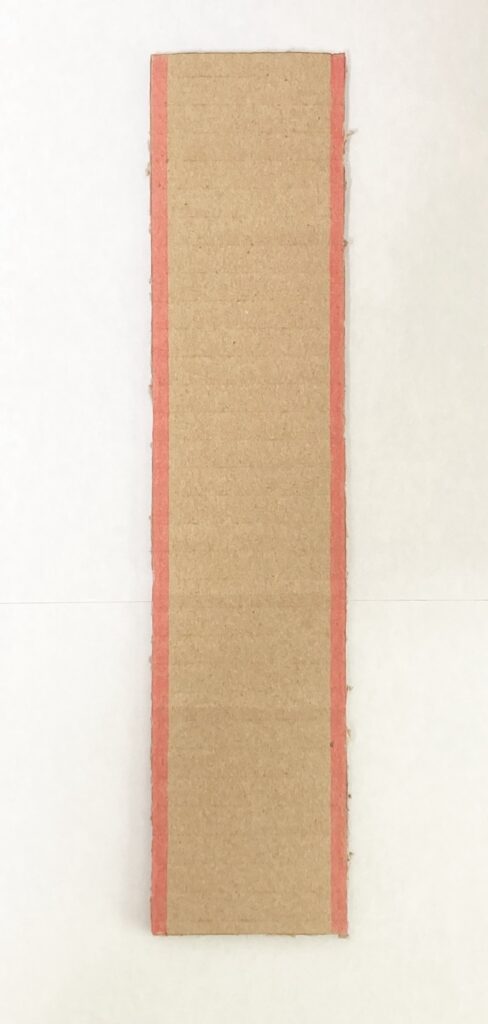

例えば、以下のように、一本道があるとします。

一本道は上から見ると、遠近感がついていないので、ただの1枚の板のようなものですよね。

一本道を上空からドローンかなんかで撮影しているとイメージしてね!

そして、このとき、以下のように道の左右2本のラインは互いに平行ですよね。

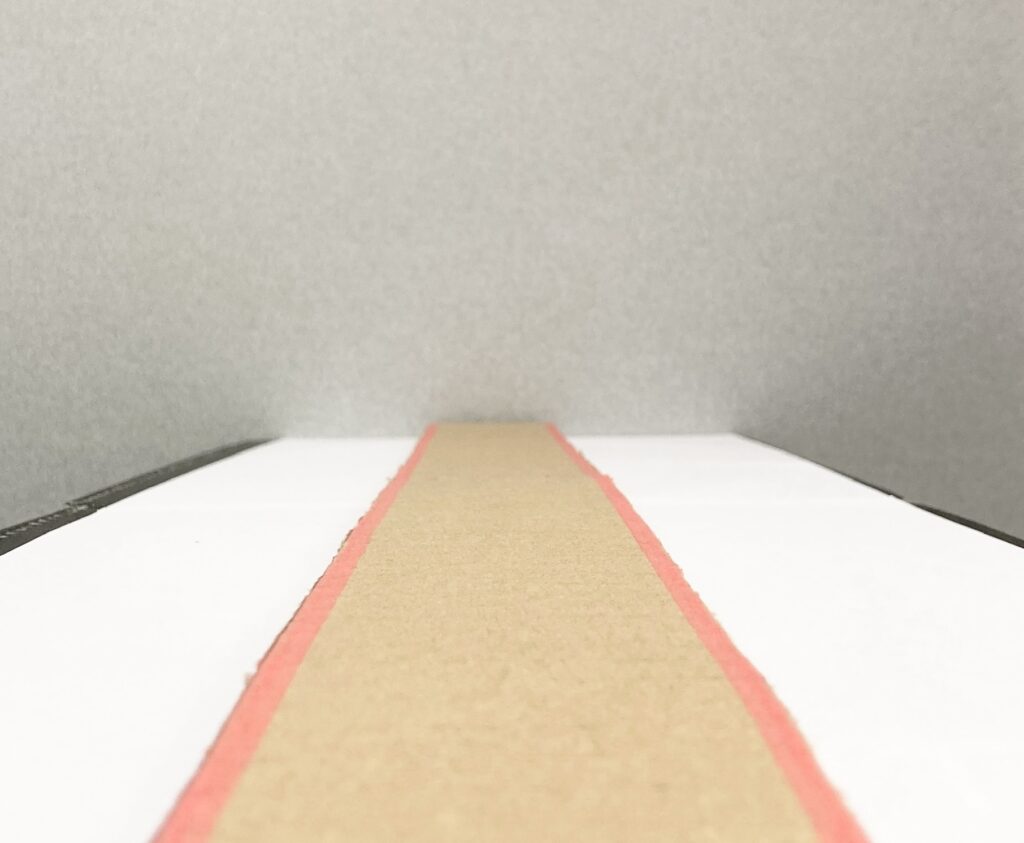

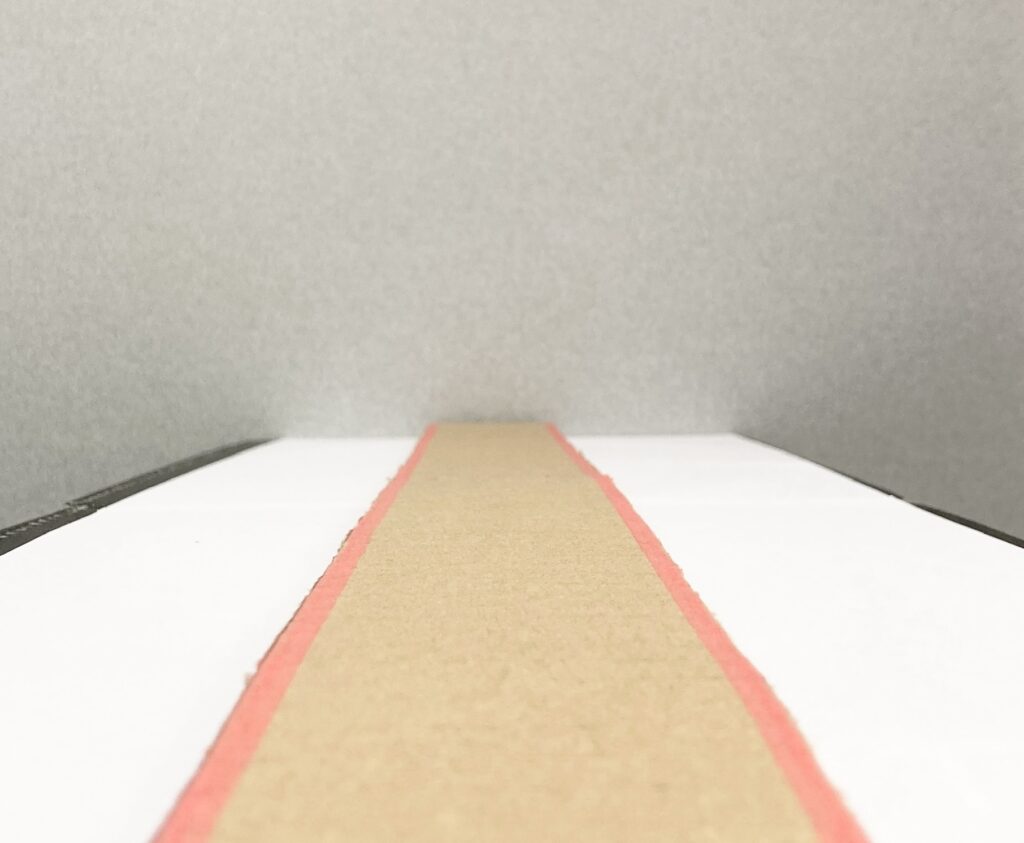

では実際に、この一本道に立って、この道を見たとすると、どのように見えるのかというと、以下のように見えます。

どうでしょうか?

道幅が奥に行くにつれて狭くなっていくように見えませんか?

確かに!道幅が奥に行くにつれて狭くなっていくように見えるね!

つまり、遠近感がついているわけですね。

そして、先程まで平行だった道の左右2本のラインが平行ではなくなっていますね。

おー、本当だ!確かに平行ではなくなっているね!

この左右2本のラインをそのまま伸ばしていくと1つの点になります。

その点が消失点というわけです。

以下のような感じです。

では、もう1つ消失点を体感してみましょう。

消失点を体感してみよう ②

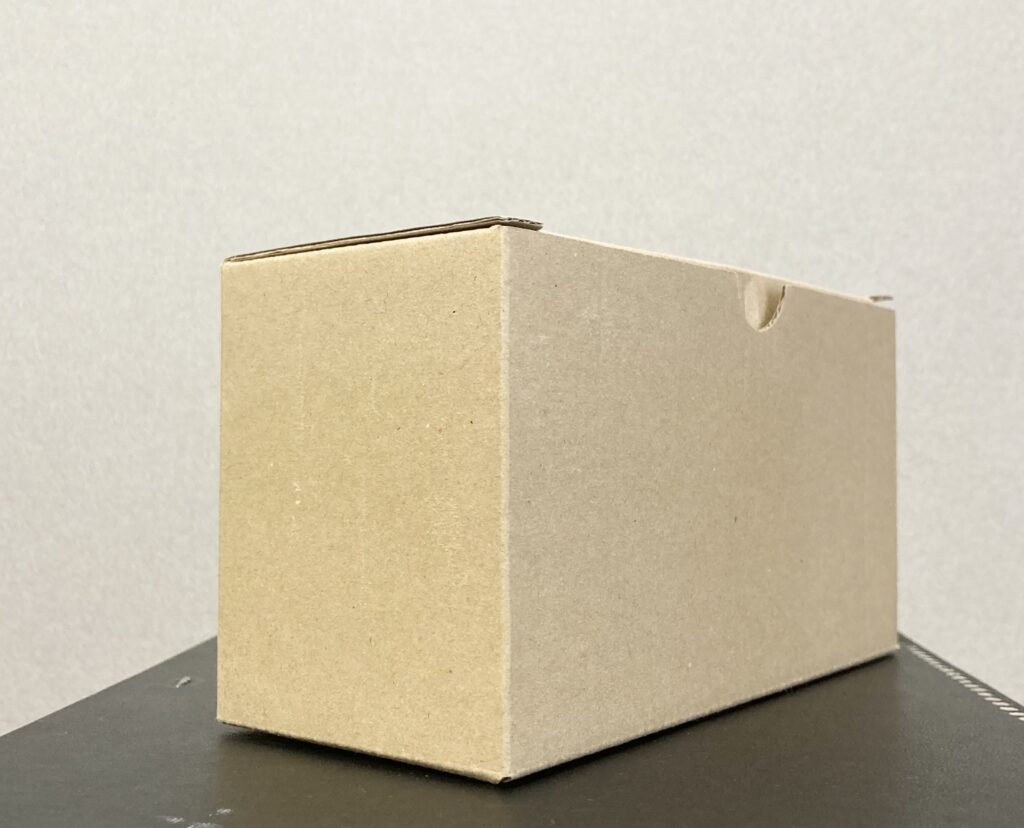

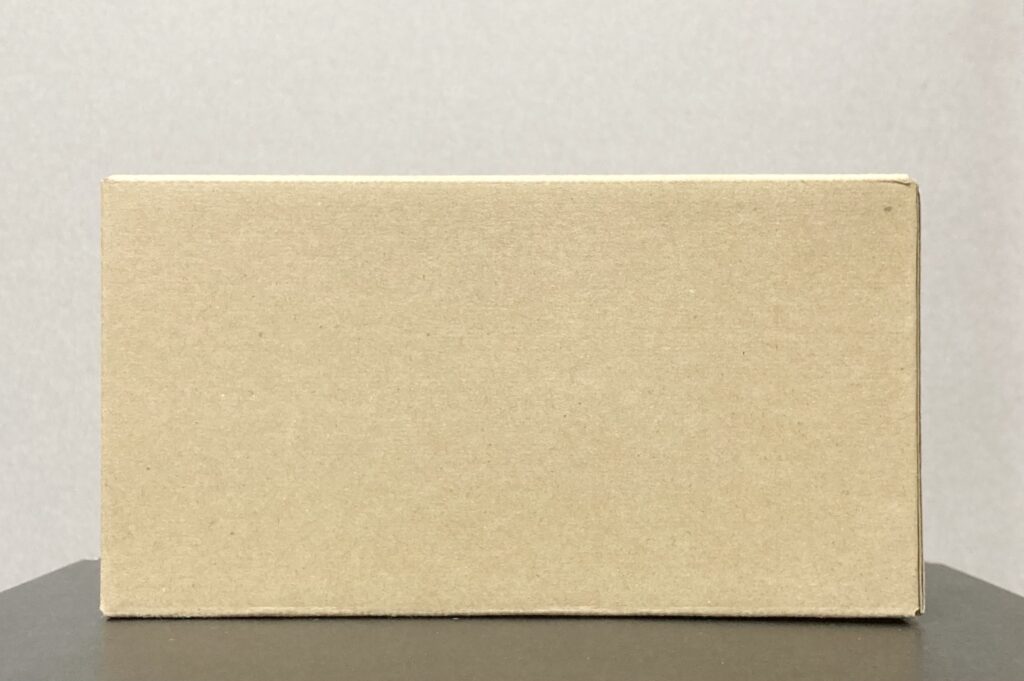

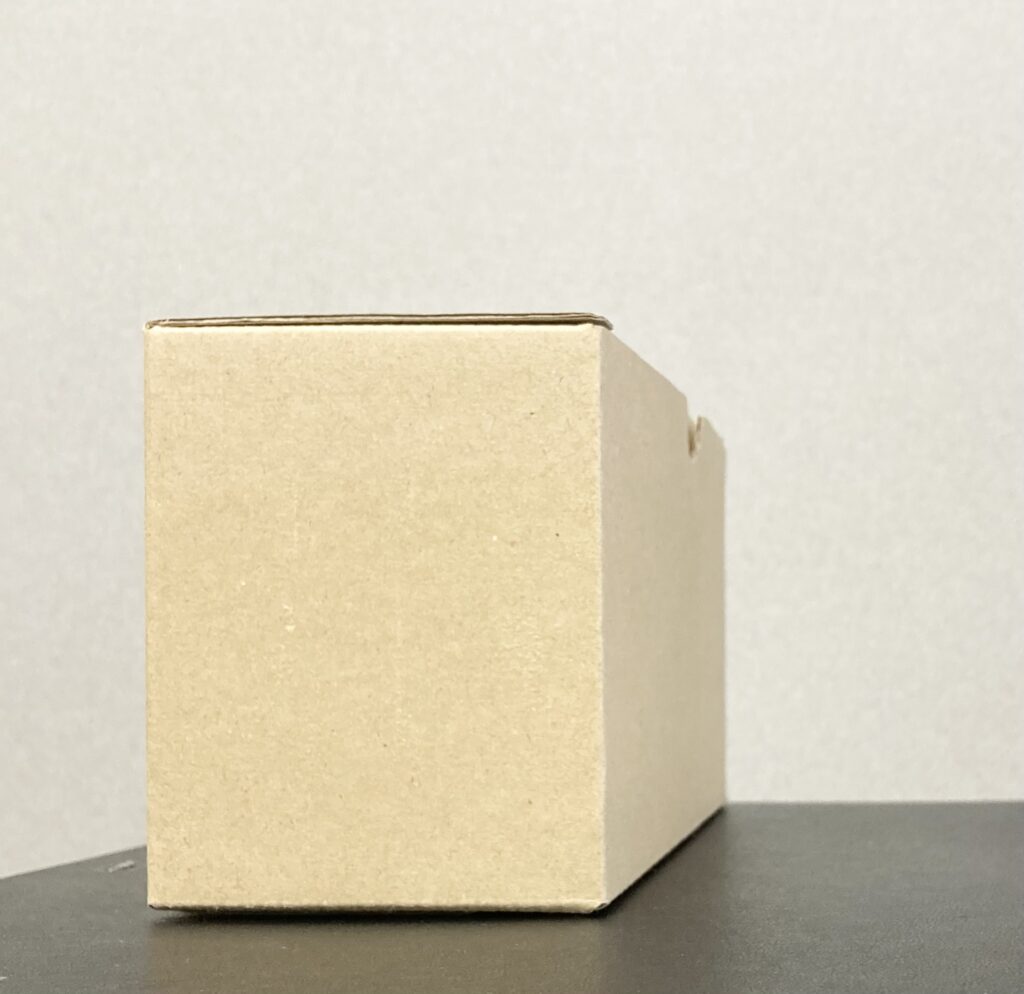

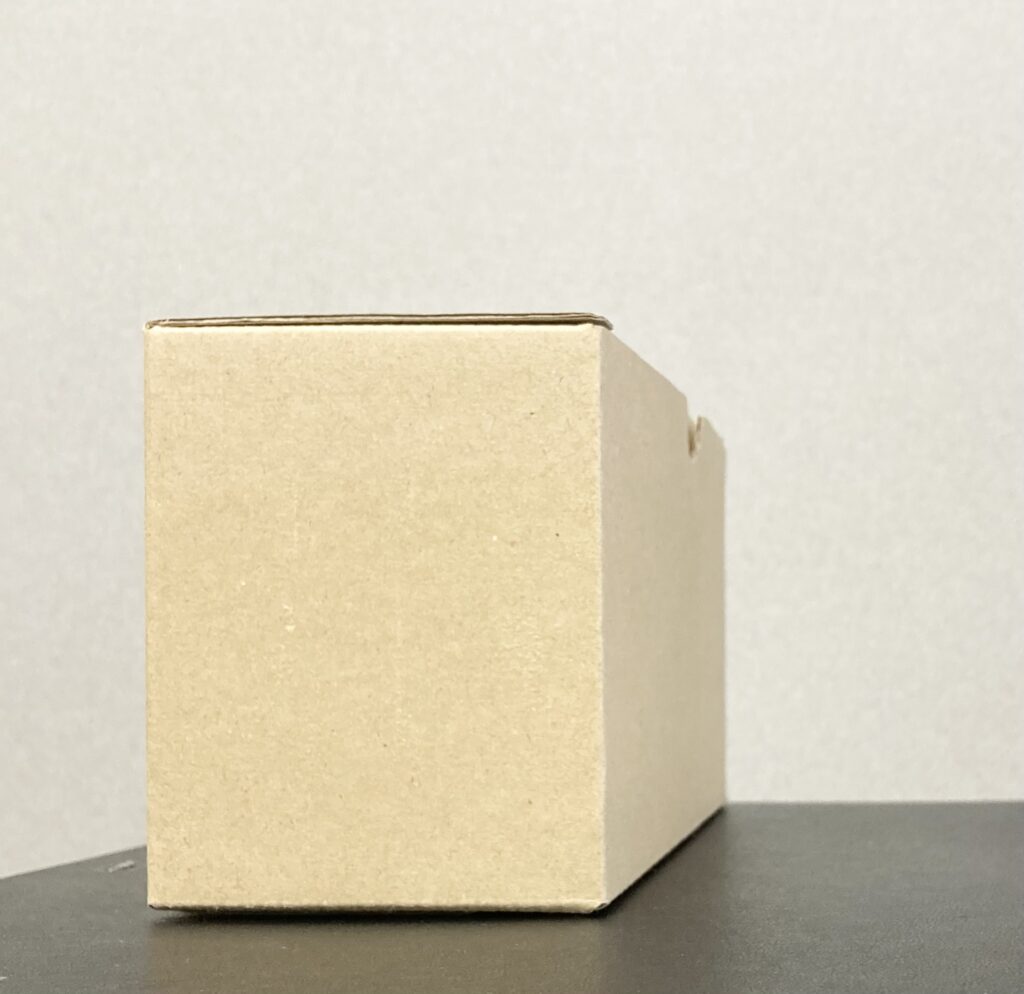

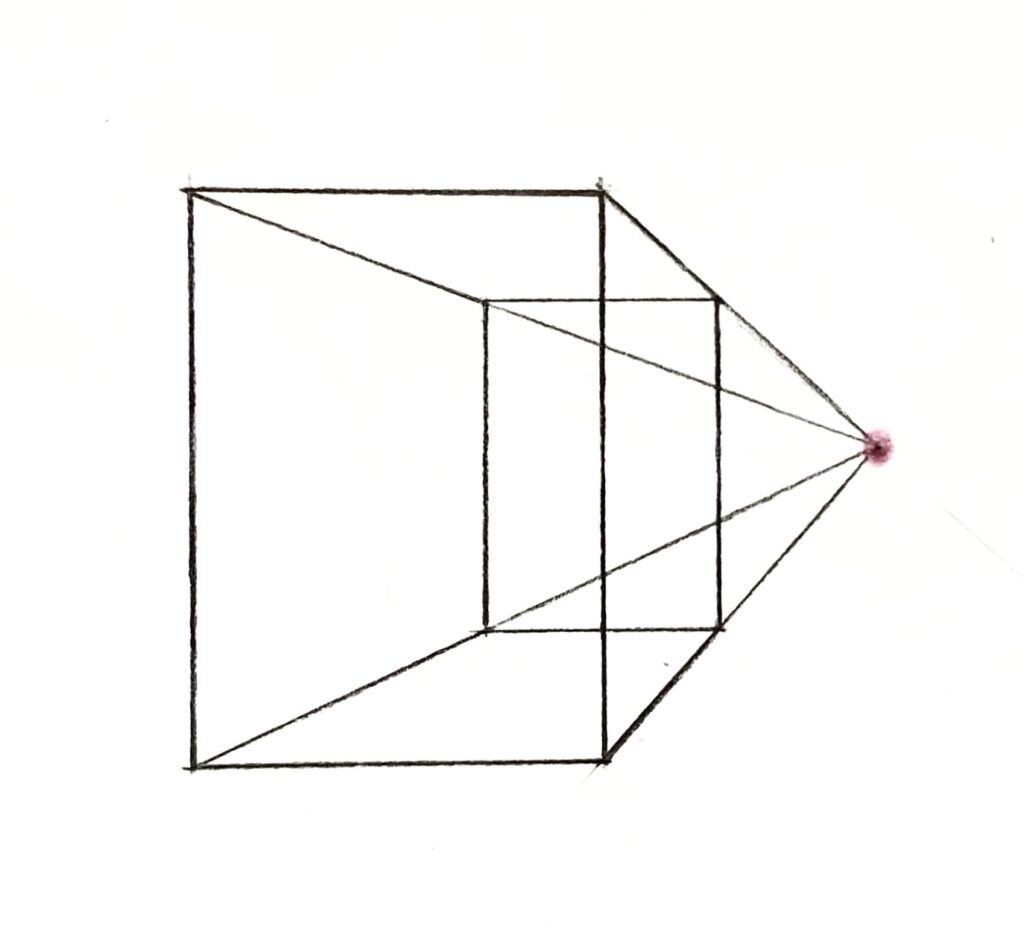

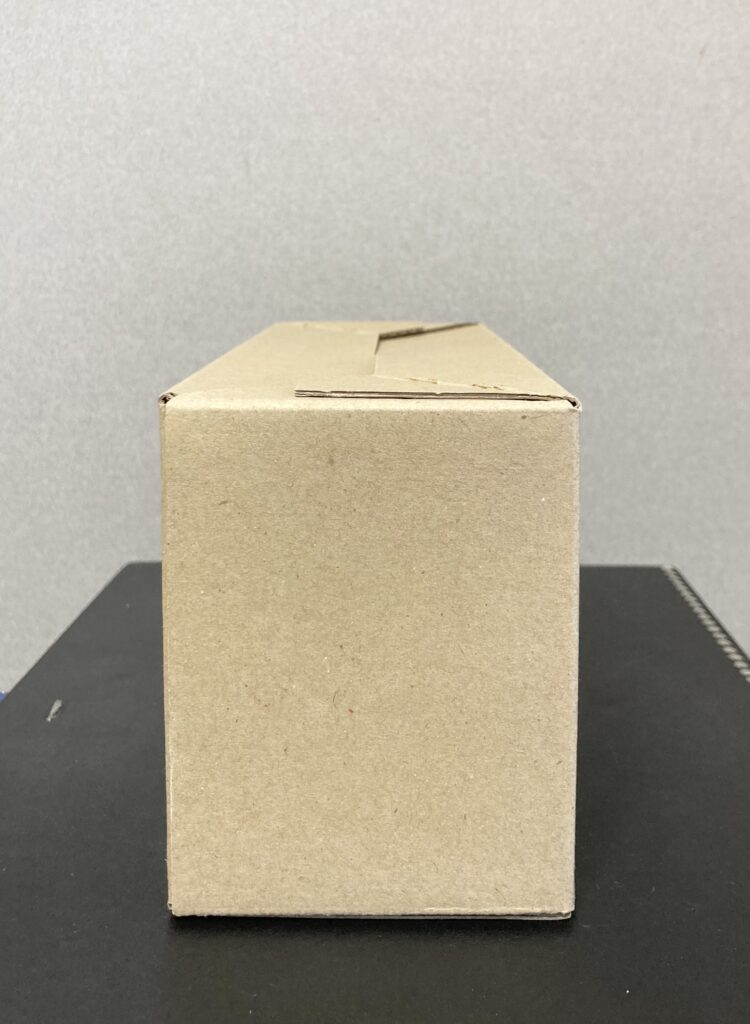

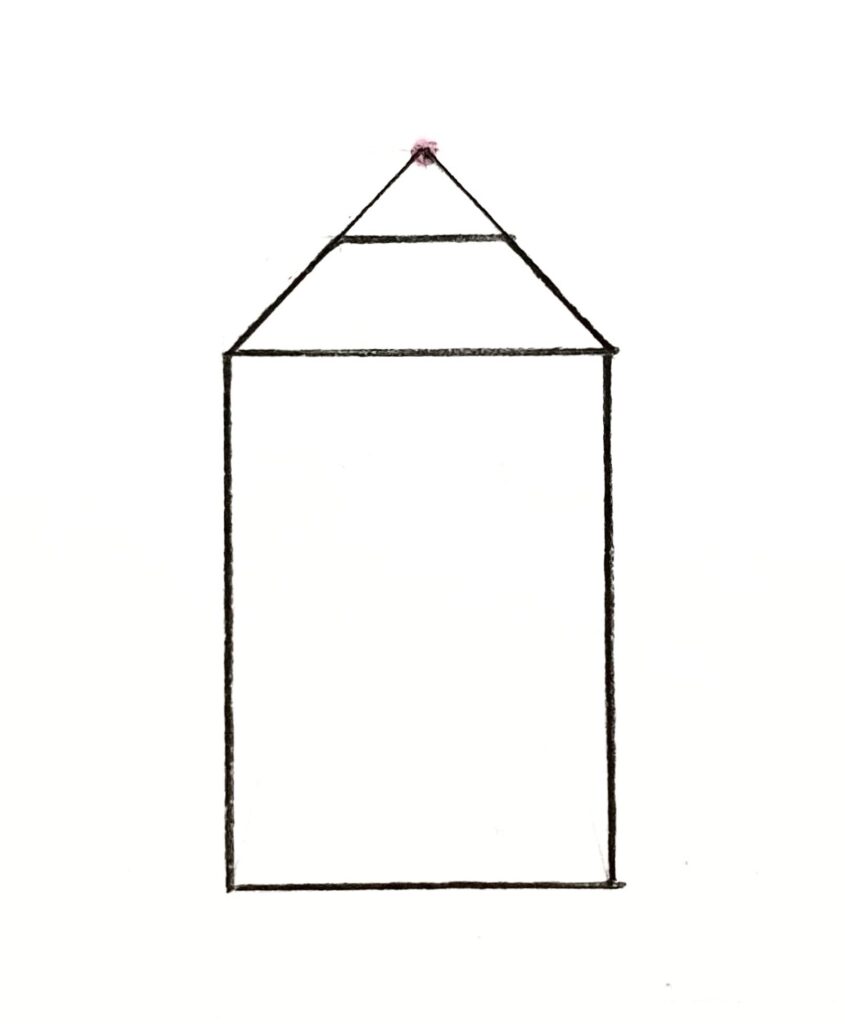

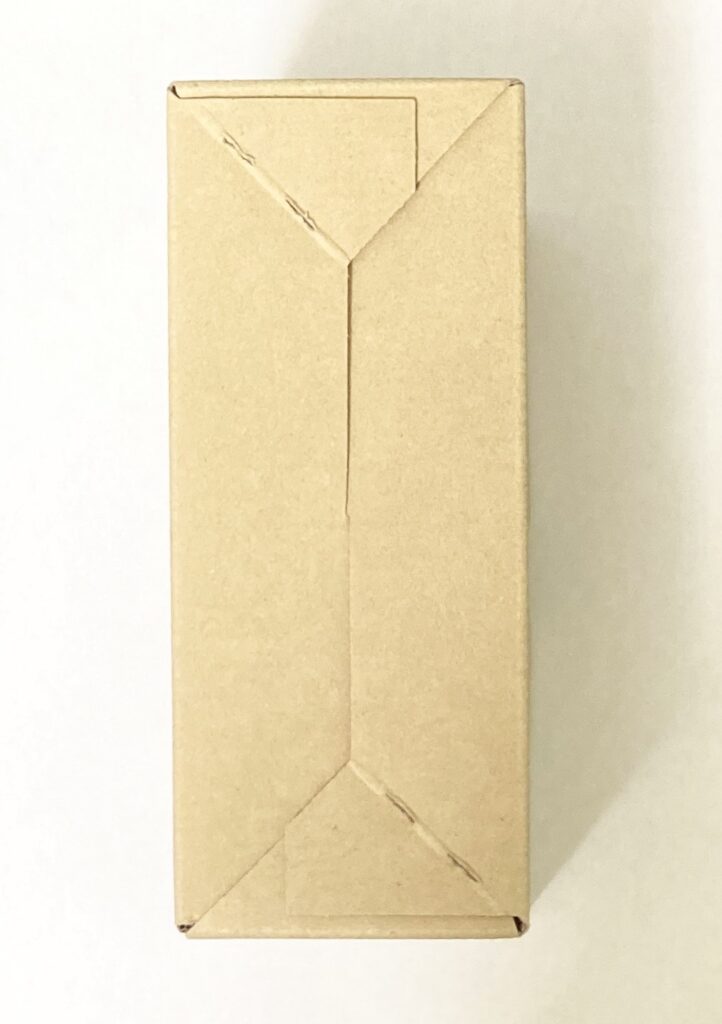

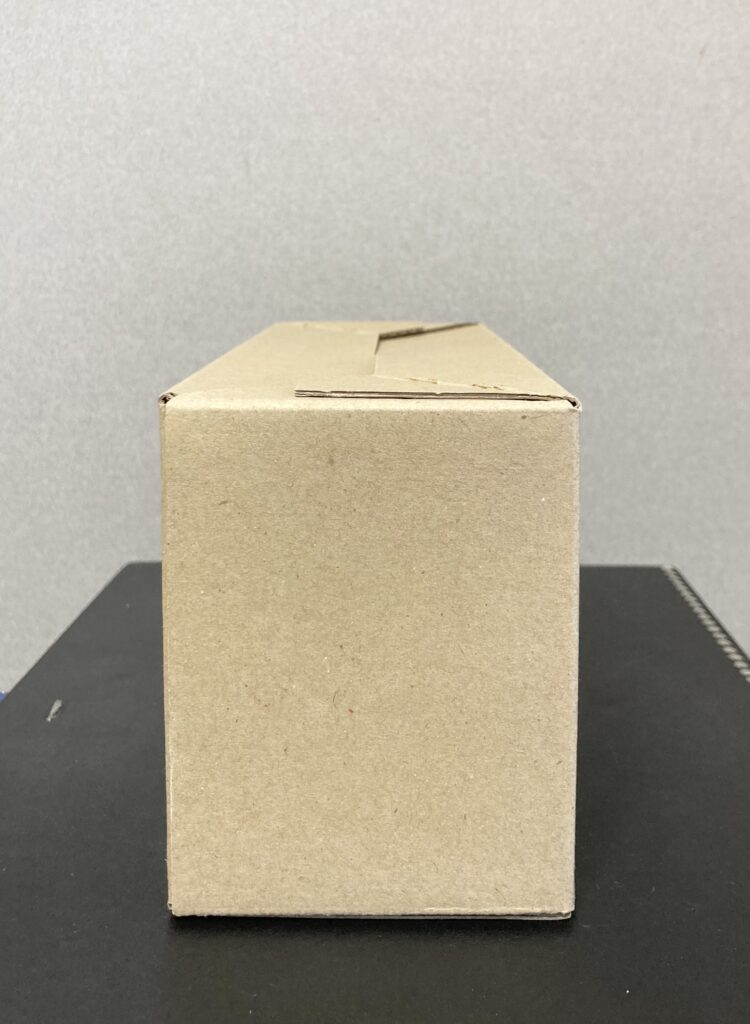

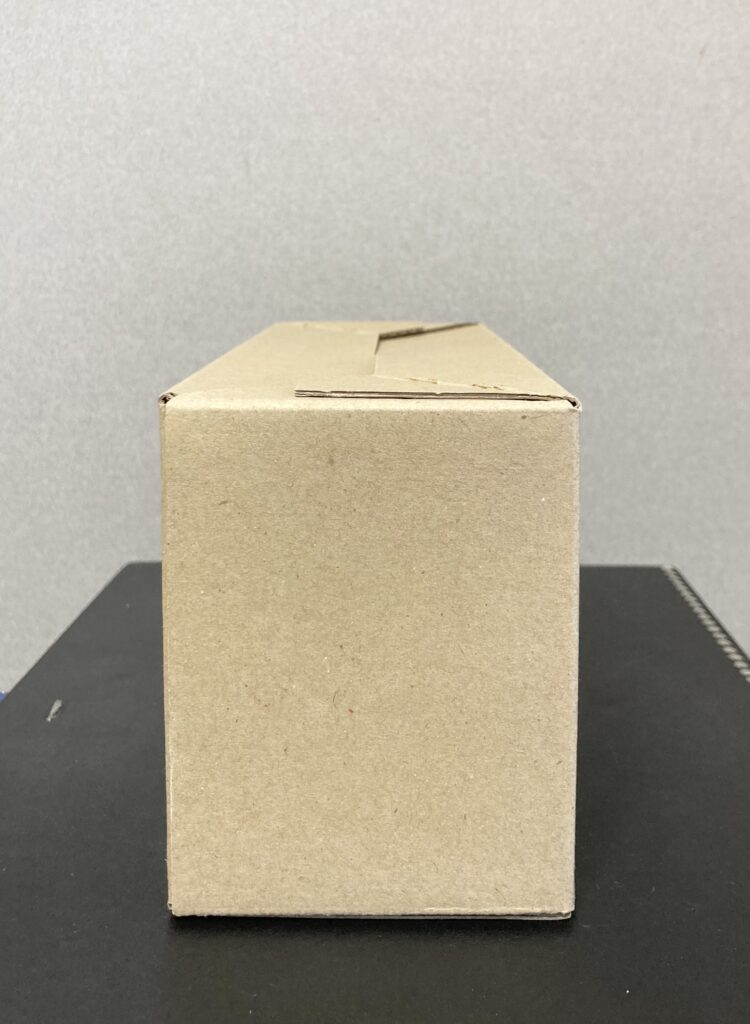

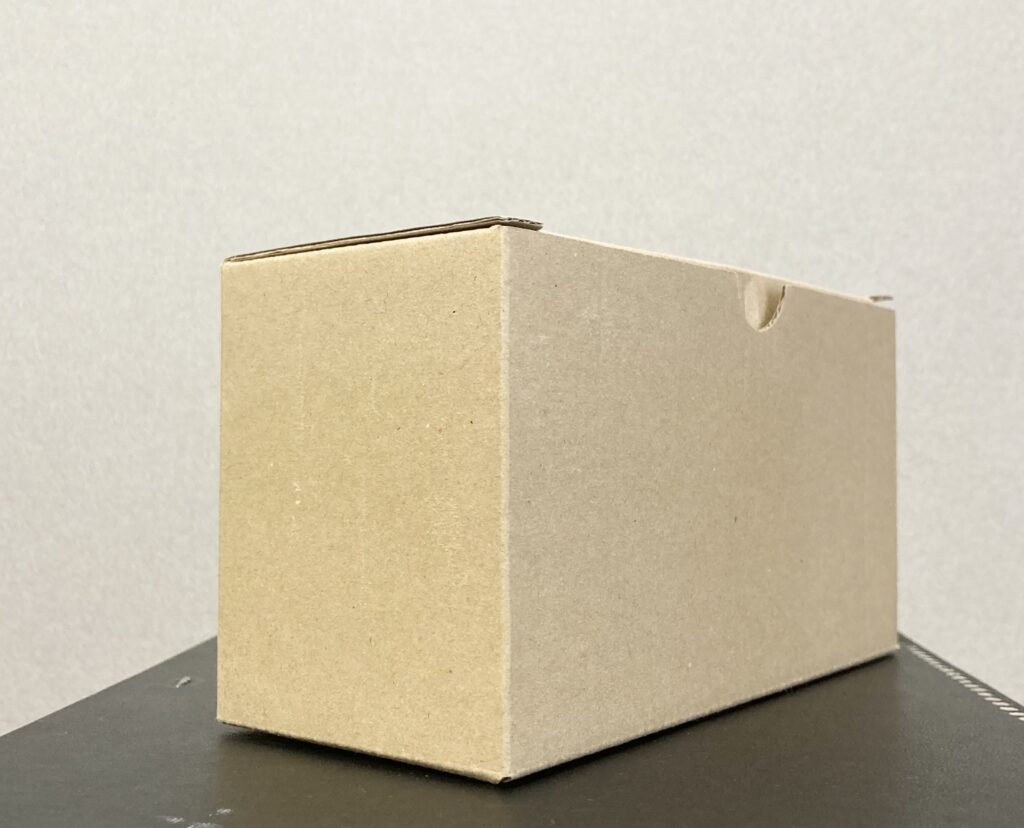

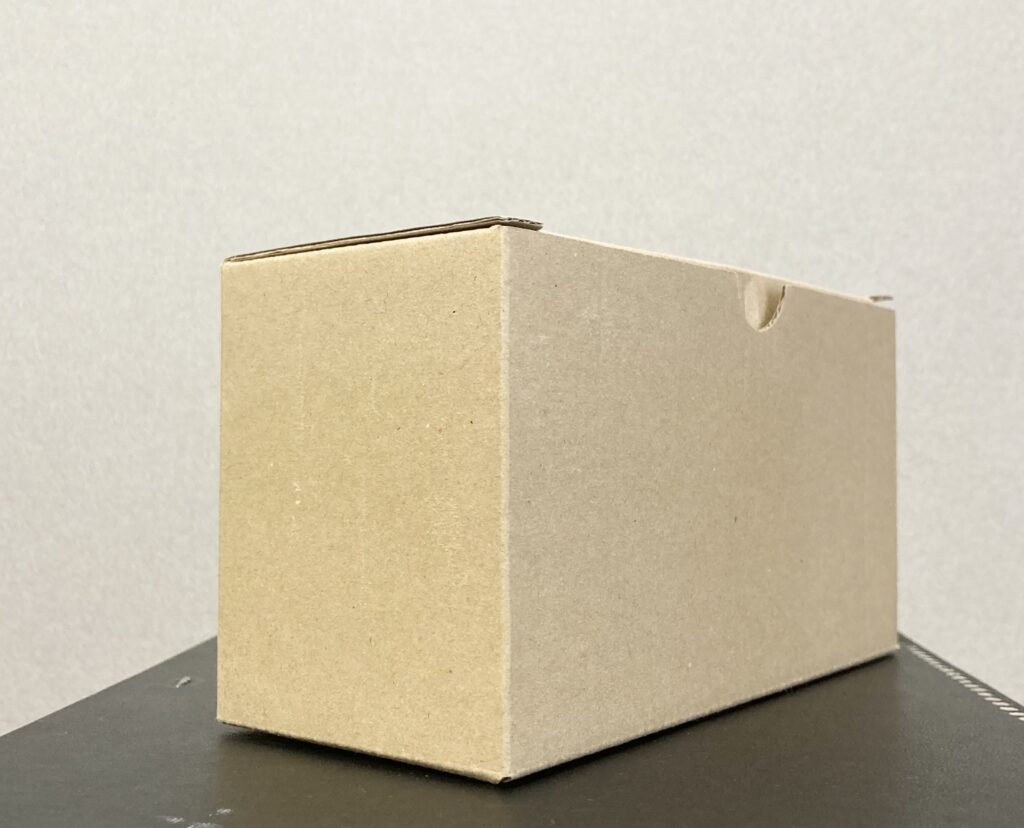

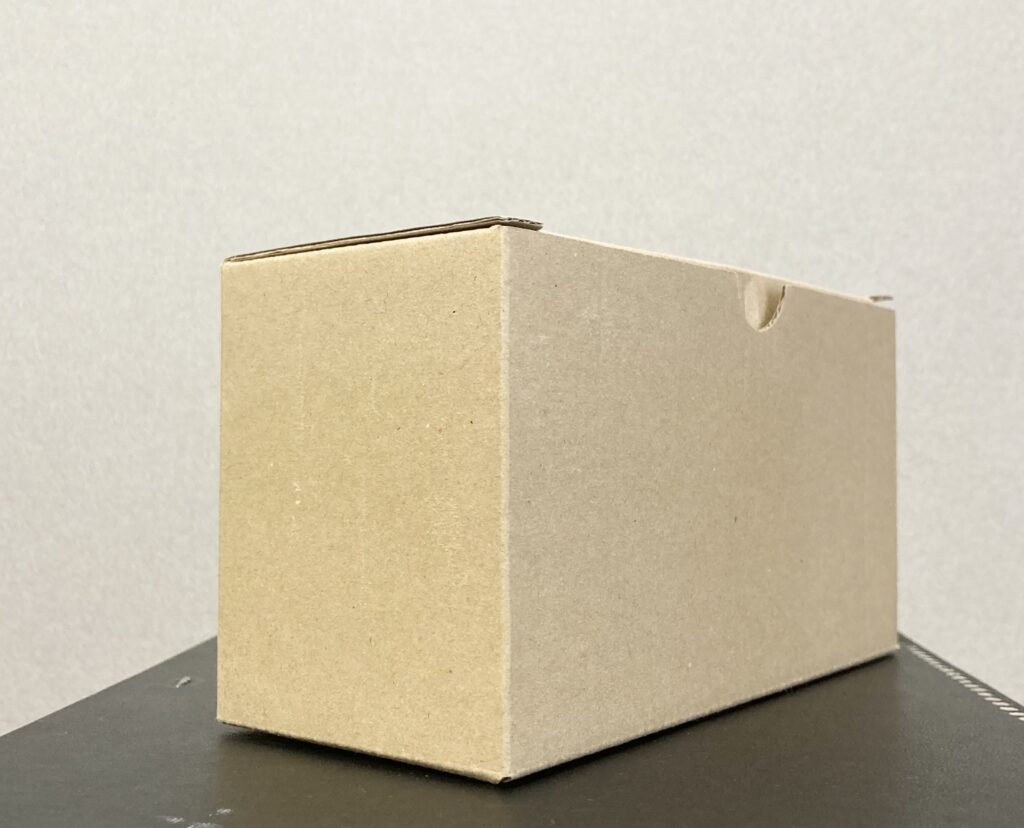

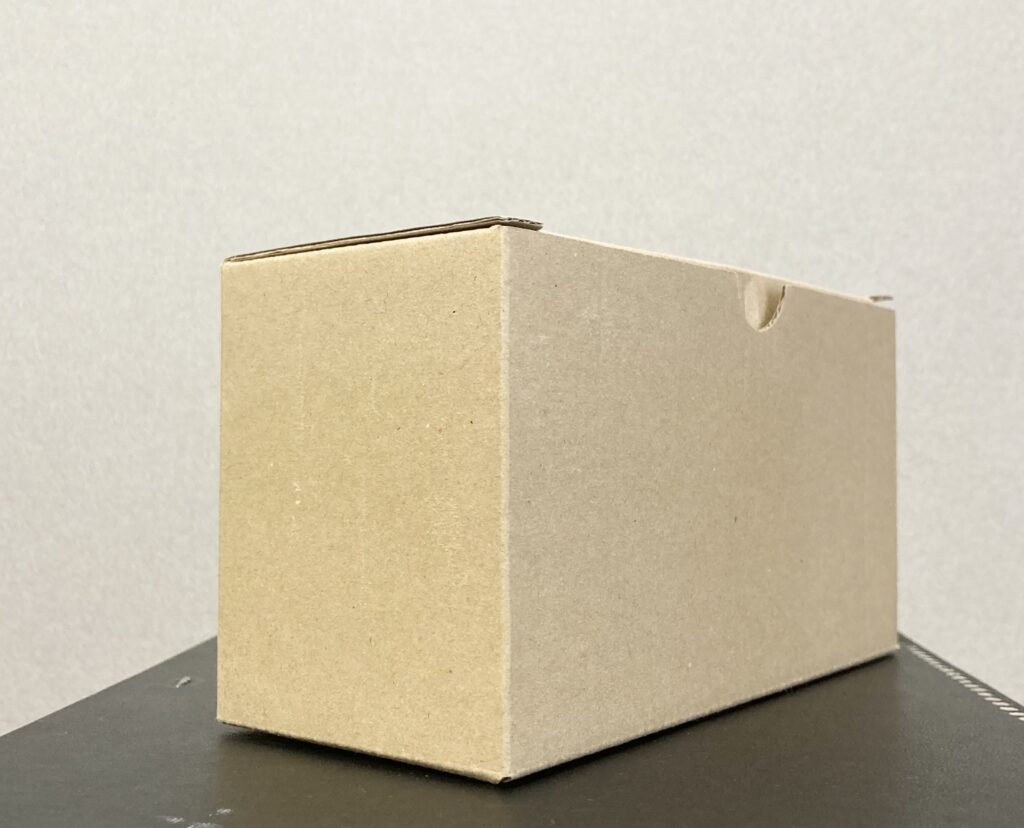

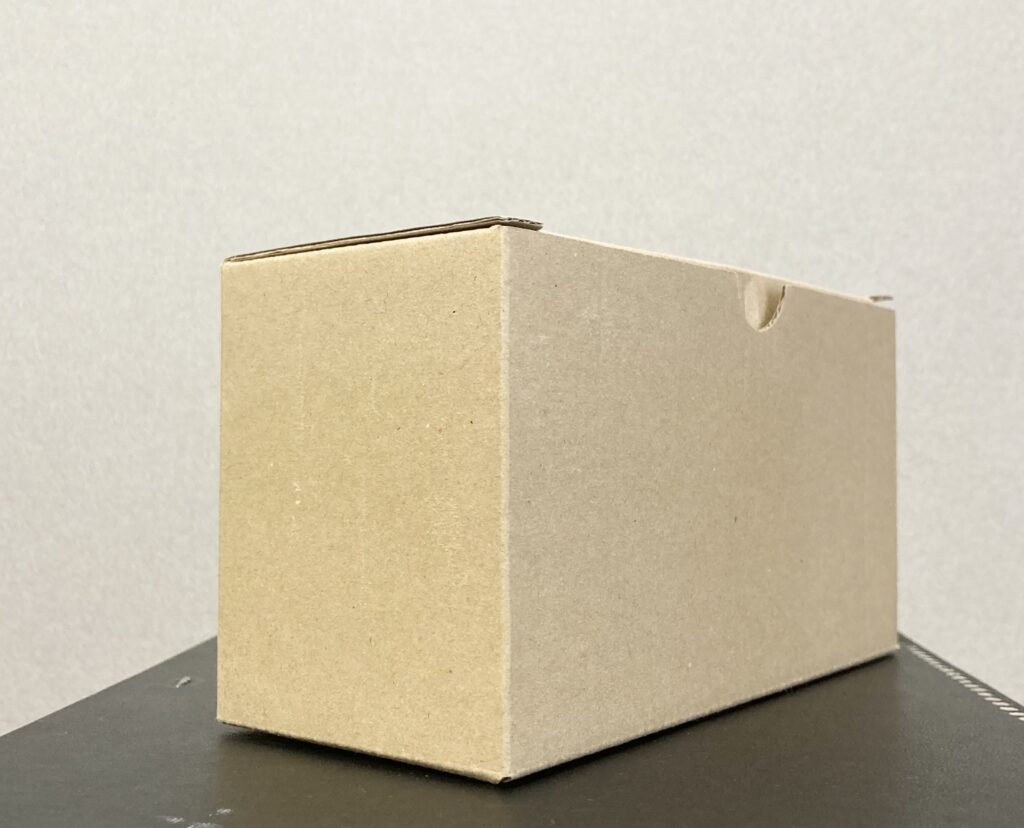

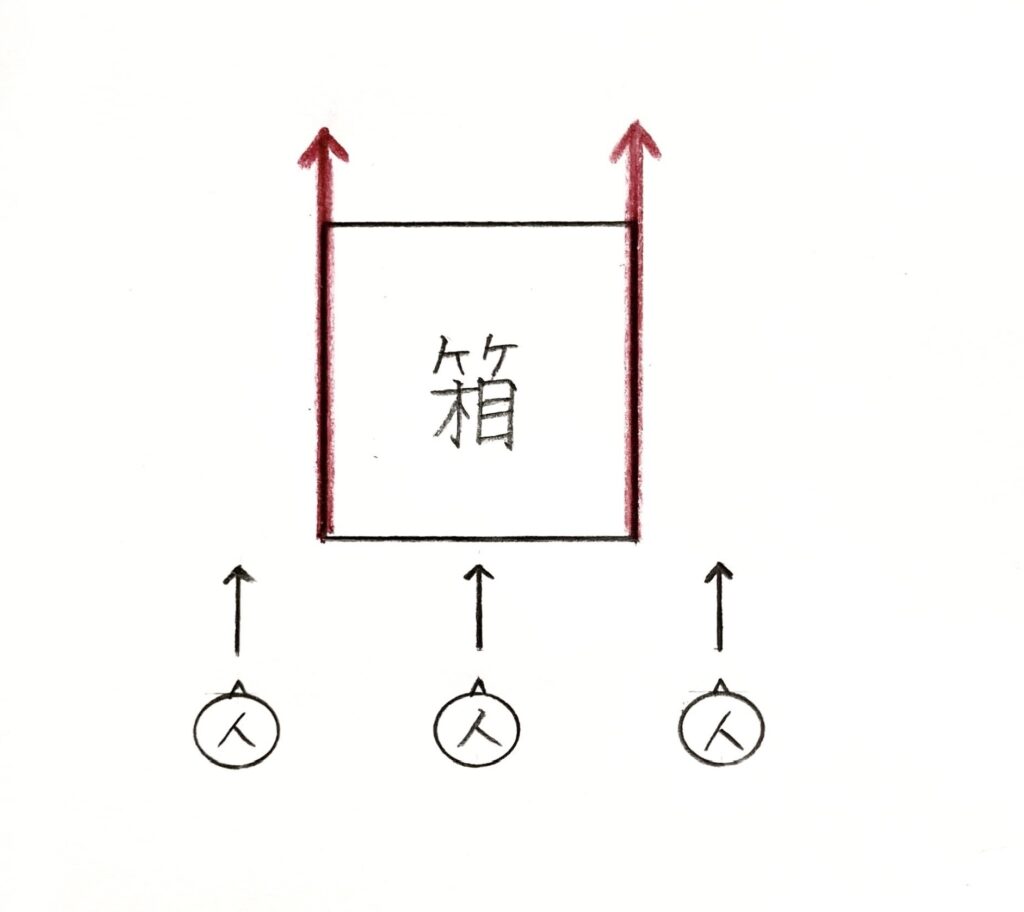

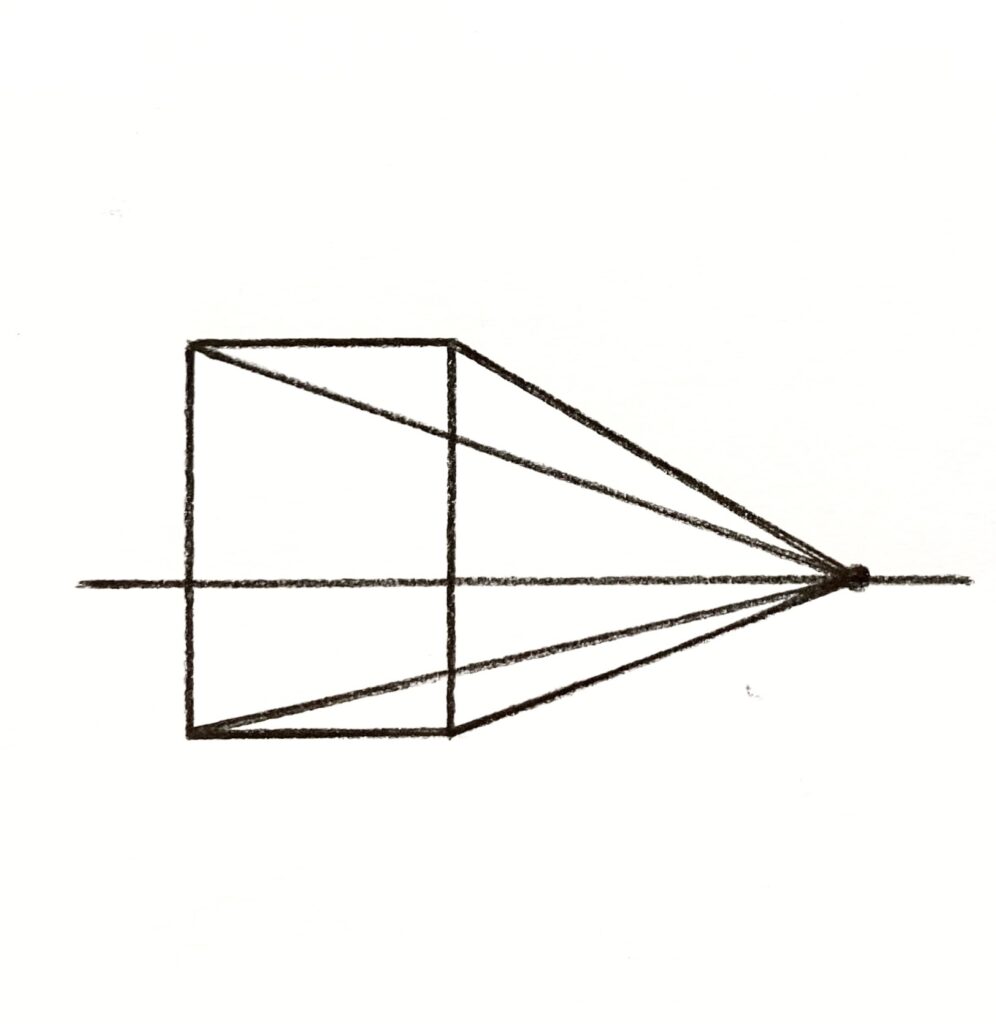

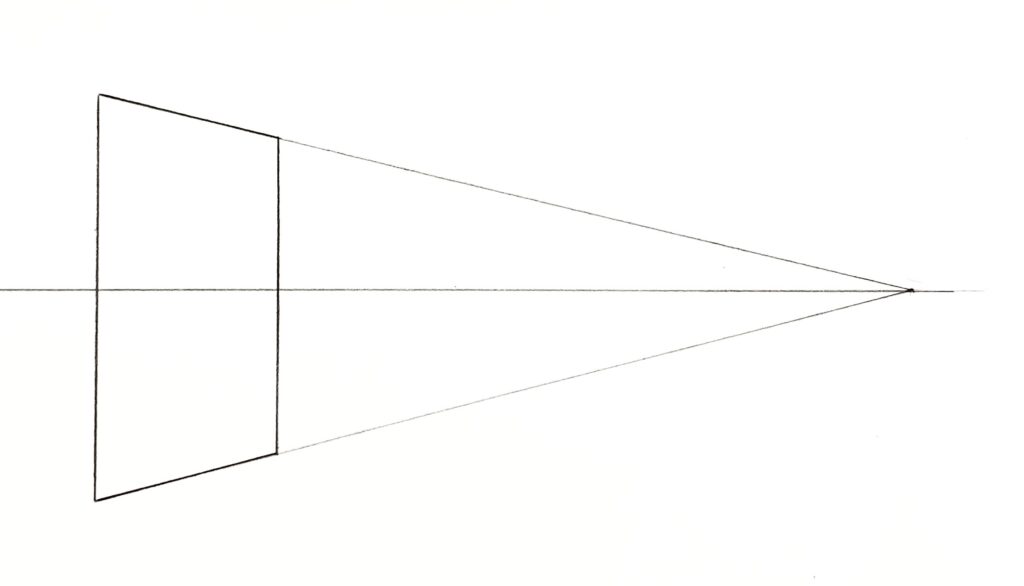

以下の箱を見てください。

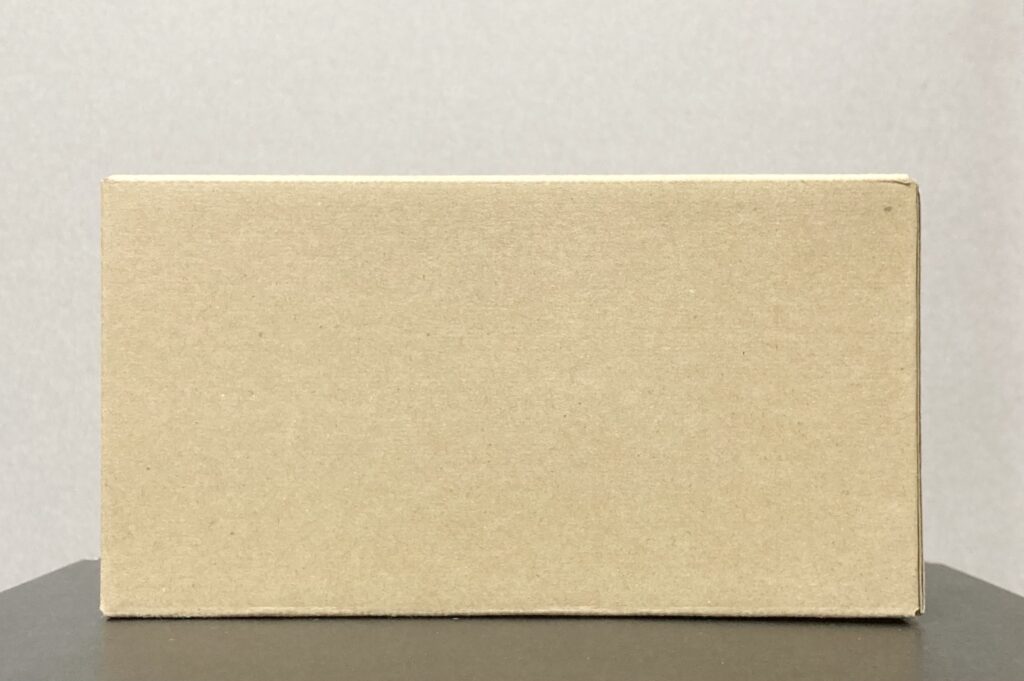

この箱を真横から見ると、遠近感がついていないので、以下のように、ただの長方形ですよね。

確かに、ただの長方形だね

そして、このとき箱の上下2辺は互いに平行ですよね。

確かに、平行だね

では、この箱を以下のように、少し横から見てみましょう。

どうでしょうか?

箱の側面の幅が奥に行くにつれて狭くなっていっていますよね。

確かに、箱の側面の幅が奥に行くにつれて狭くなっていっているね!

つまり、遠近感がついているわけです。

そして、先程まで平行だった箱の上下の2辺が平行ではなくなっていますね。

確かに平行ではなく斜めになっているね!

この上下2辺をそのまま伸ばしていくと1つの点になります。

その点が消失点というわけです。

以下のような感じです。

さて、ここまで実際に消失点を体感してきましたが、

遠近感がつくと平行な線同士は1つの点に収束するように見える

というのがなんとなくお分かり頂けたかと思います。

ただ勘違いしないで頂きたいのが、当たり前ですが、平行な線同士は本当に点になって収束するわけではないということです。

1つの点に収束するように見えるだけで、平行な線同士はどこまで行っても交わることはありません。

例えば、先程の以下の箱も

以下のように、遠近感がついて上下の2辺が1つの点、つまり消失点に収束していましたが、

この状態を真横から見ると、当たり前ですが、箱の側面の上下2辺は、以下のように、ずっと平行ですよね。

あくまで1つの点に収束するように見えるということですね。

本当に点になるわけではないんだね!

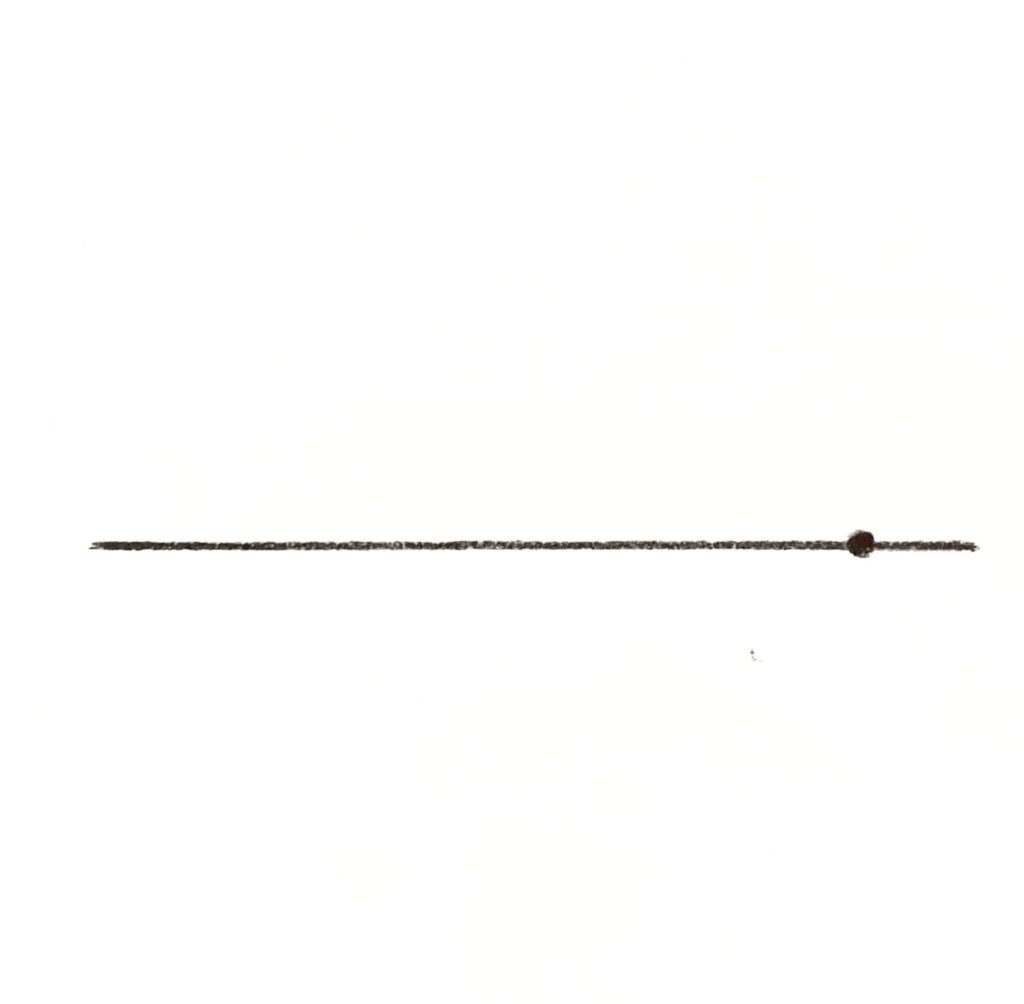

消失点の描き方

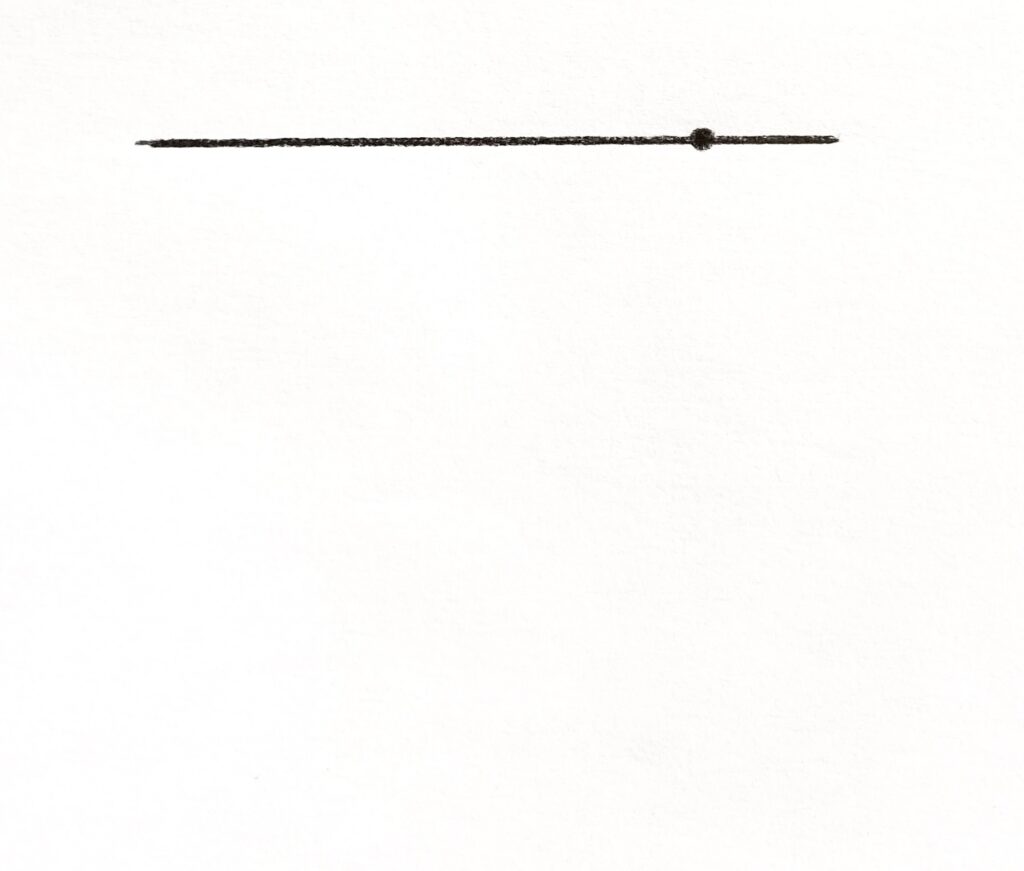

消失点の描き方ですが、消失点は1つの点 ・ で描きます。

一点透視図法は、一点というくらいなので、消失点は1つ使います。

一点透視図法は消失点を1つ使って描くんだね!

一点透視図法については後述します。

では続いて、一点透視図法を描くために必要な要素の2つ目、アイレベルについてです。

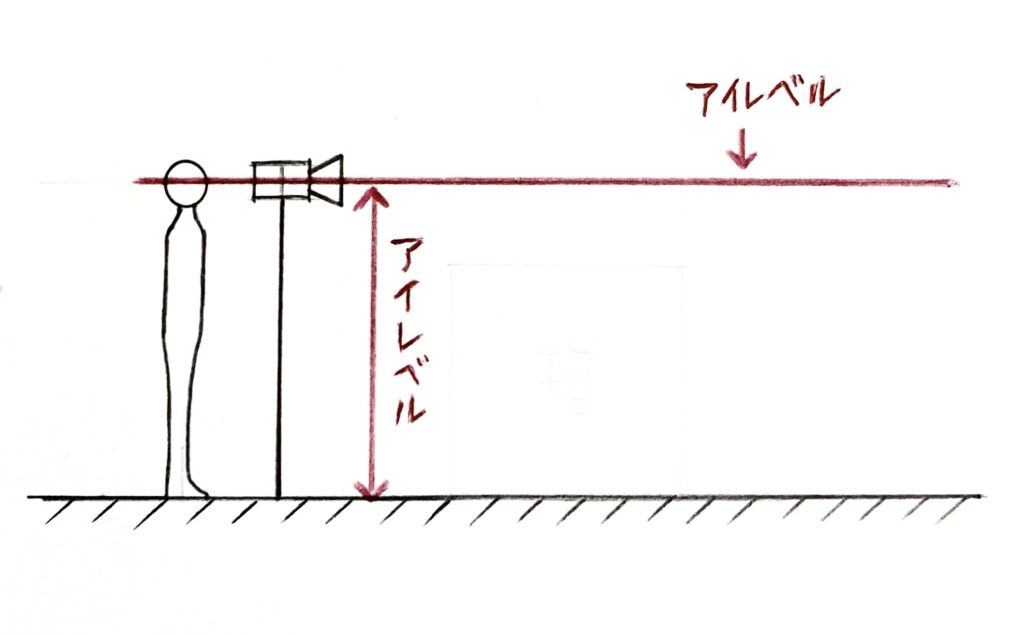

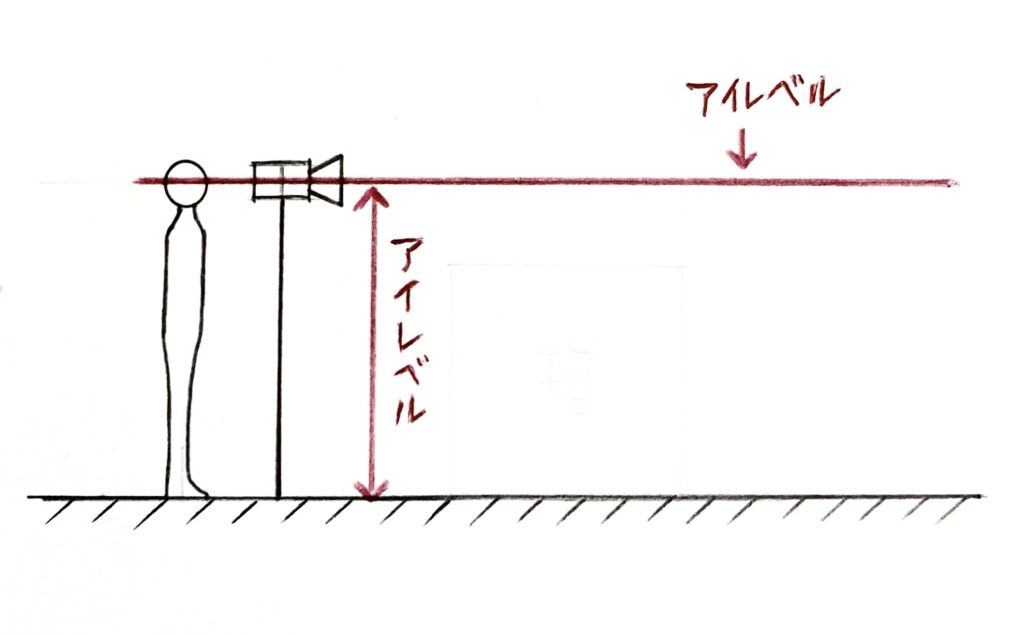

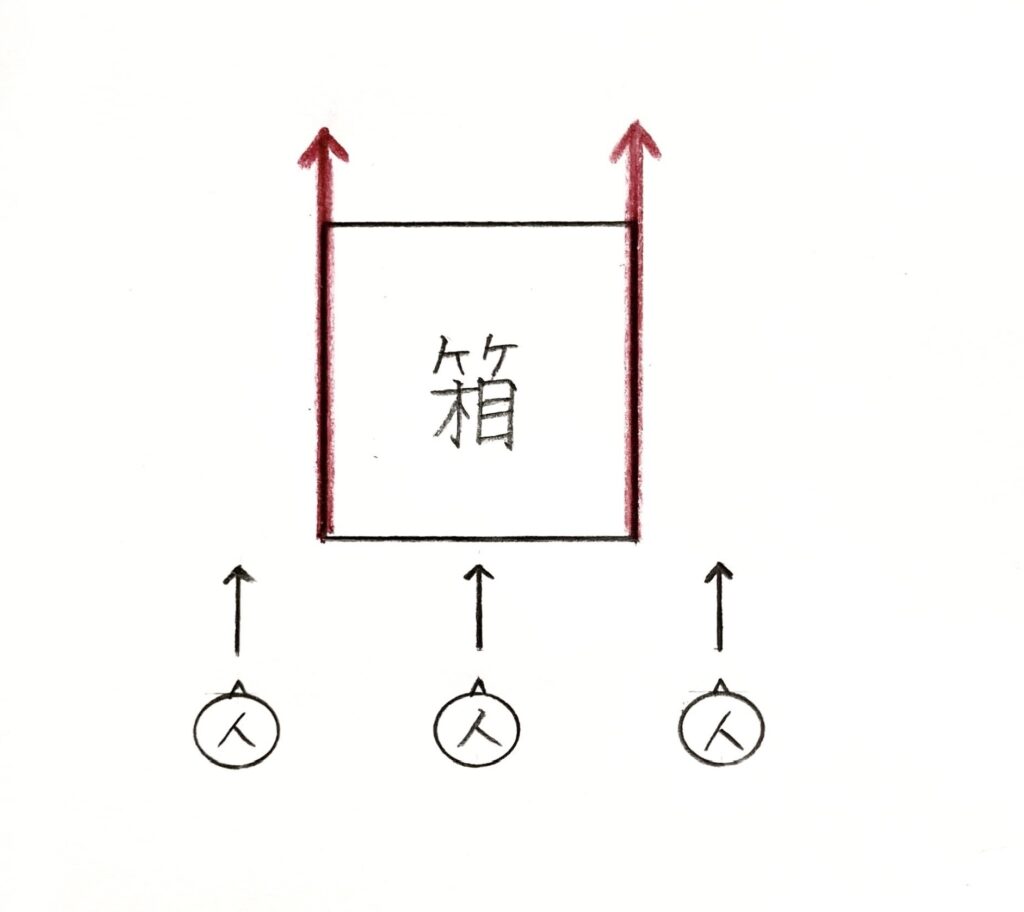

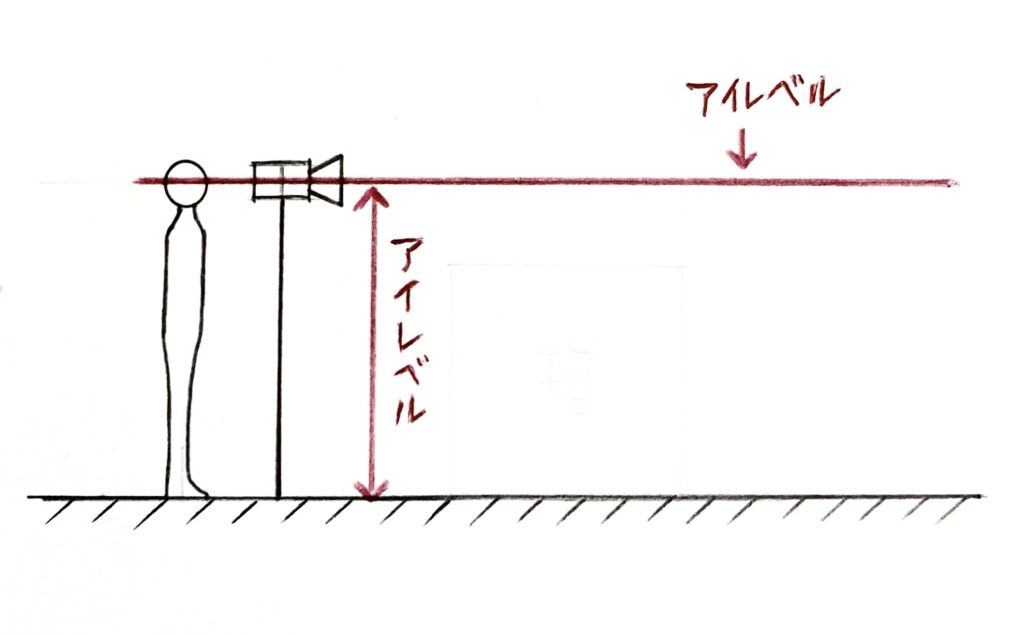

Ⅱ : アイレベルとは?

アイレベルとは?

アイレベルとは何か簡単に言うと、「カメラの高さ」のことです。

建物や景色を写真に撮るときって、専用のカメラやスマホのカメラで撮影しますよね?

そのカメラやスマホが地面からどのくらいの高さにあるのか、

つまり、地面からそのカメラまでの高さがアイレベルになります。

あるいは、カメラじゃなくてもそのまま自分の目で建物や景色を見るときもありますよね。

その場合は、その自分の目がカメラになるので、その自分の目が地面からどのくらいの高さにあるのか、

つまり、地面からその自分の目までの高さがアイレベルになります。

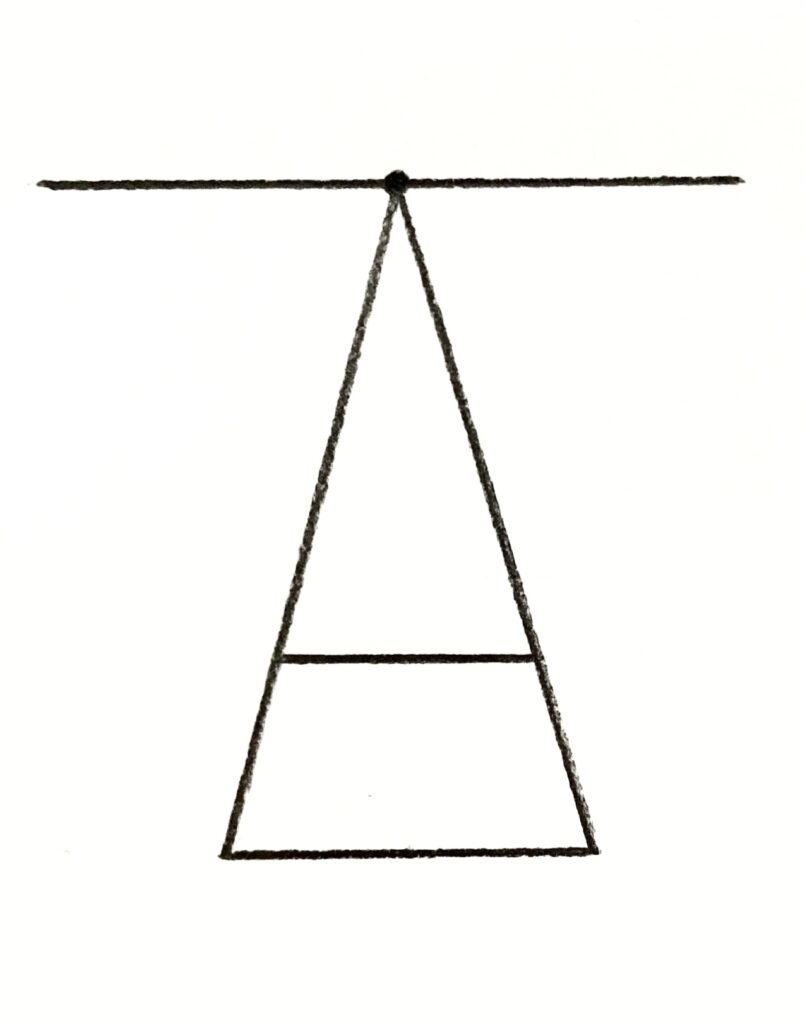

アイレベルを図で表すと、以下のような感じです。

地面からカメラまでの高さがアイレベルなんだね

アイレベルの描き方

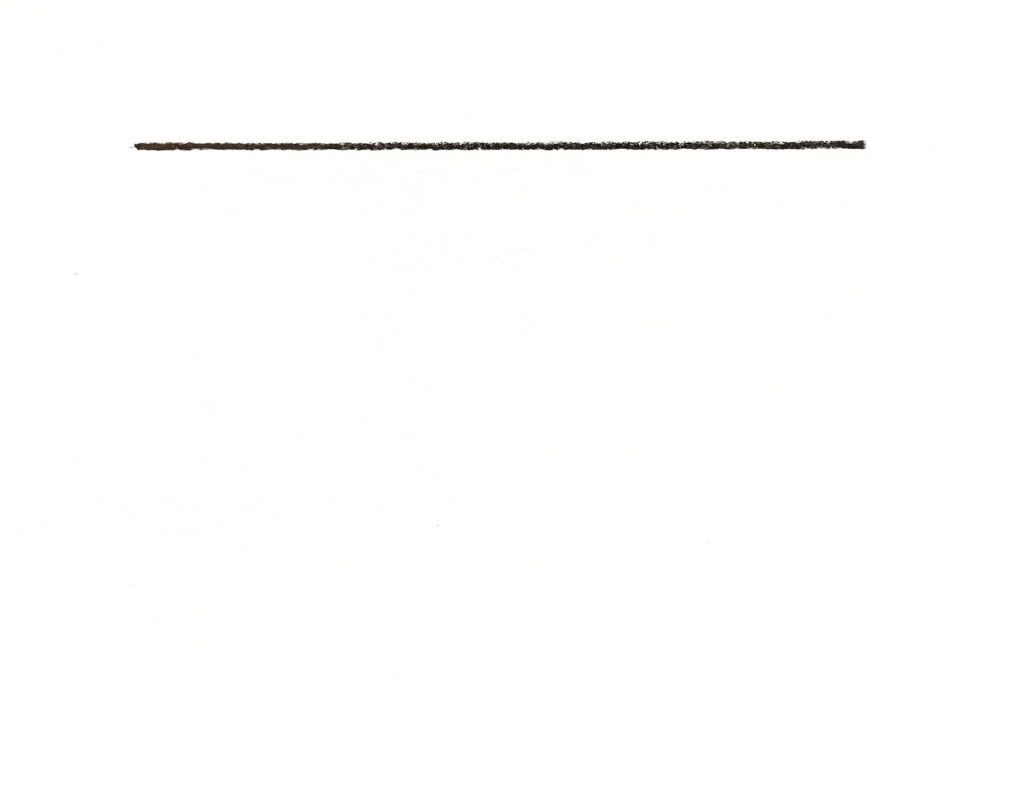

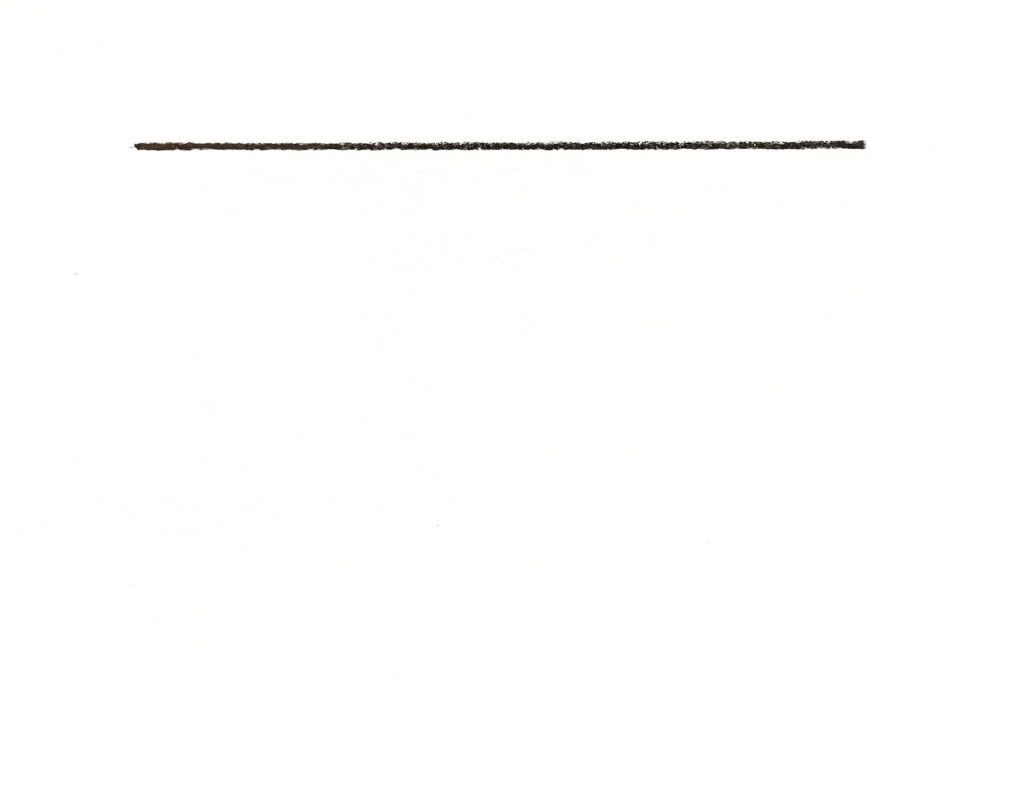

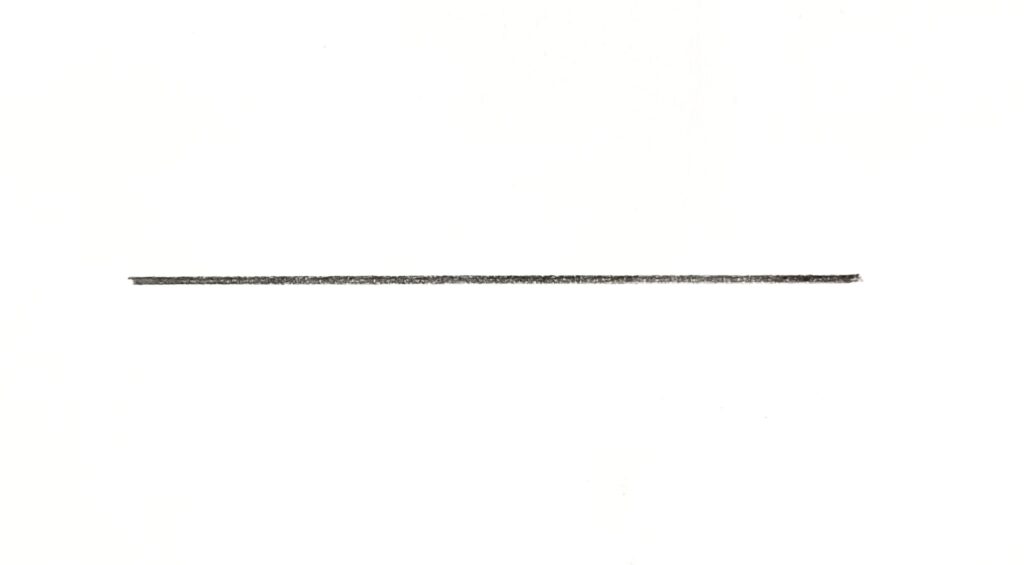

アイレベルの描き方ですが、アイレベルは1本の線 ー で描きます。

アイレベルはカメラの高さなので、1つの絵に基本的には1本しかありません。

消失点は1個で、アイレベルは1本ということだね!

消失点とアイレベルの関係性

ここまで、消失点とアイレベルについて説明してきましたが、続いては消失点とアイレベルの関係性についてです。

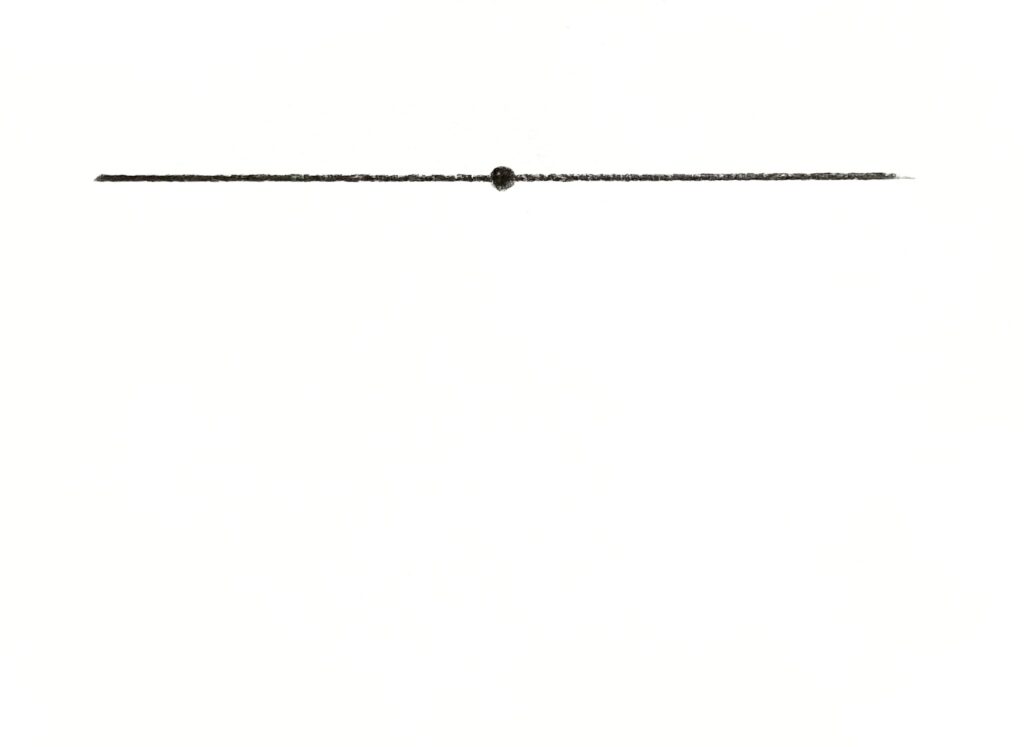

消失点とアイレベルは基本的にセットの関係です。

つまり、消失点があるところにはアイレベルがある、アイレベルがあるところには消失点があるということです。

例えば、消失点とは?のところで見た道であれば、以下のような感じです。

消失点があるところにはアイレベルがあって、アイレベルがあるところには消失点があるんだね

消失点がアイレベル上から外れることは基本的にはありません。

ただ、例外がありまして、三点透視図法の3つ目の縦方向(上下方向)の消失点と、

坂道や階段などの傾斜面にも消失点があるのですが、その傾斜の消失点はアイレベル上にはありません。

ただ、ここら辺は少し難しいと思いますので、例外があるんだくらいでOKです。

一点透視図法は関係ないので大丈夫だよ

アイレベルと消失点はセットの関係で、消失点があるところにはアイレベルがある、アイレベルがあるところには消失点があると覚えておこう!

三点透視図法については、後述します。

傾斜の消失点が気になる方は、

パース 透視図法で坂や階段、屋根などの傾斜を描くときの傾斜の消失点とは? わかりやすく解説

にて詳しく解説しているので参考にしてください。

以上、消失点とアイレベルについてまとめると、以下のとおりです。

◻︎消失点とは : 遠近感がついたときに、平行な線同士が収束する点のこと

遠近感がつくと、平行な線同士は1つの点に収束するように見えるけれど、その点が消失点。

ただ、これは本当に1つの点に収束するわけではなく、あくまで収束するように見えるだけ。

英語では消失点のことを、Vanishing Point (バニシングポイント)と言う。

略してVPと表記することが多い。

・消失点の描き方 : 1つの点 ・ で描く

◻︎アイレベルとは : カメラの高さのこと

建物や景色を写真に撮るときに、専用のカメラやスマホのカメラで撮影するけれど、

そのカメラやスマホが地面からどのくらいの高さにあるのか、

つまり、地面からそのカメラまでの高さがアイレベル。

カメラではなく、そのまま自分の目で建物や景色を見る場合は、

その自分の目がカメラになるので、その自分の目が地面からどのくらいの高さにあるのか、

つまり、地面からその自分の目までの高さがアイレベルになる。

・アイレベルの描き方 : 1本の線で ー で描で描く

そして、消失点とアイレベルは基本的にセットの関係で、

消失点があるところにはアイレベルがあり、アイレベルがあるところには消失点がある。

消失点とアイレベルについては、以下の各記事でより詳しく解説しているので参考にしてください。

・消失点について

・アイレベルについて

アイレベルとは何かわかりやすく解説します【簡単 見つけ方のコツも】

③ 一点透視図法とは? 二点透視図法、三点透視図法との違い

では、消失点とアイレベルがわかったところで、一点透視図法とは何なのか?

二点透視図法、三点透視図法との違いについて説明していきます。

透視図法(パース)には、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の3種類があります。

3つの違いは簡単に言うと、

・消失点が何個あるのか? (何個使って描くのか?)

・どういう状態で物を見ているのか?

による違いです。

では、それぞれ説明していきます。

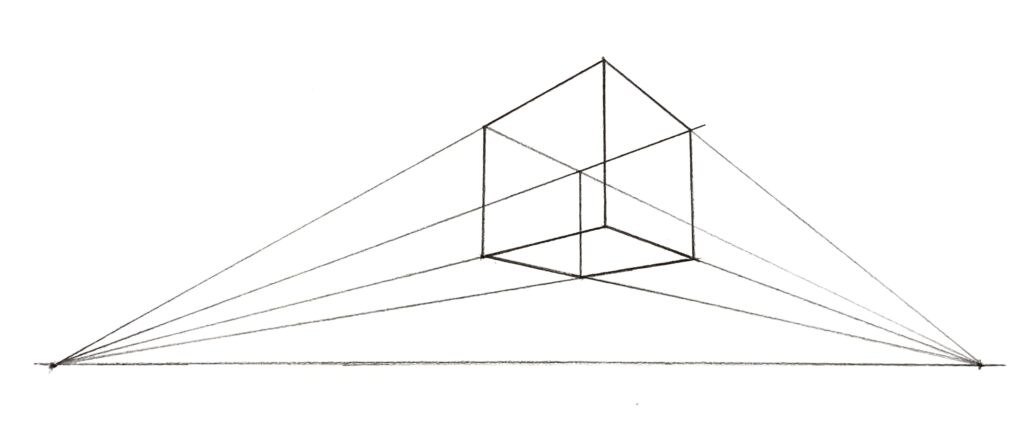

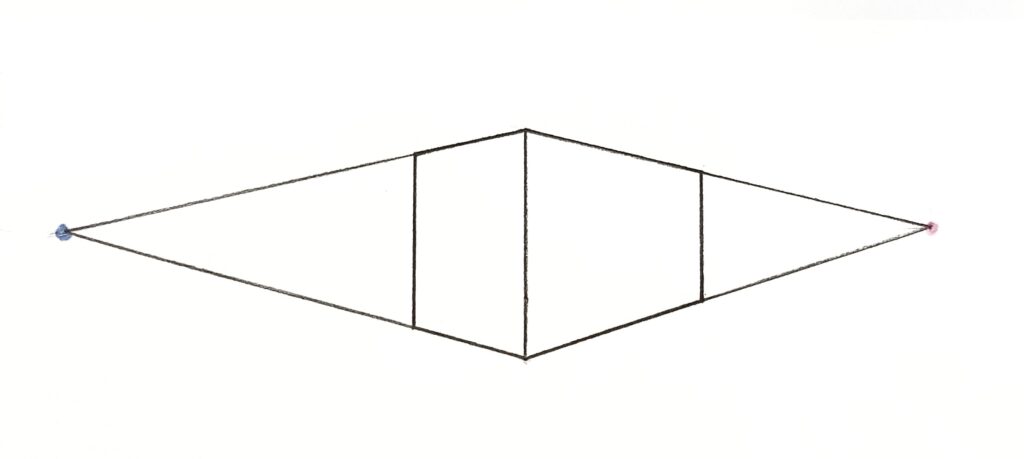

一点透視図法とは?

消失点(VP)が1個なので(1つの消失点を使って描くので)、一点透視図法と呼ばれます。

・どんな状態なのか?

物を正面から見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置している状態)です。

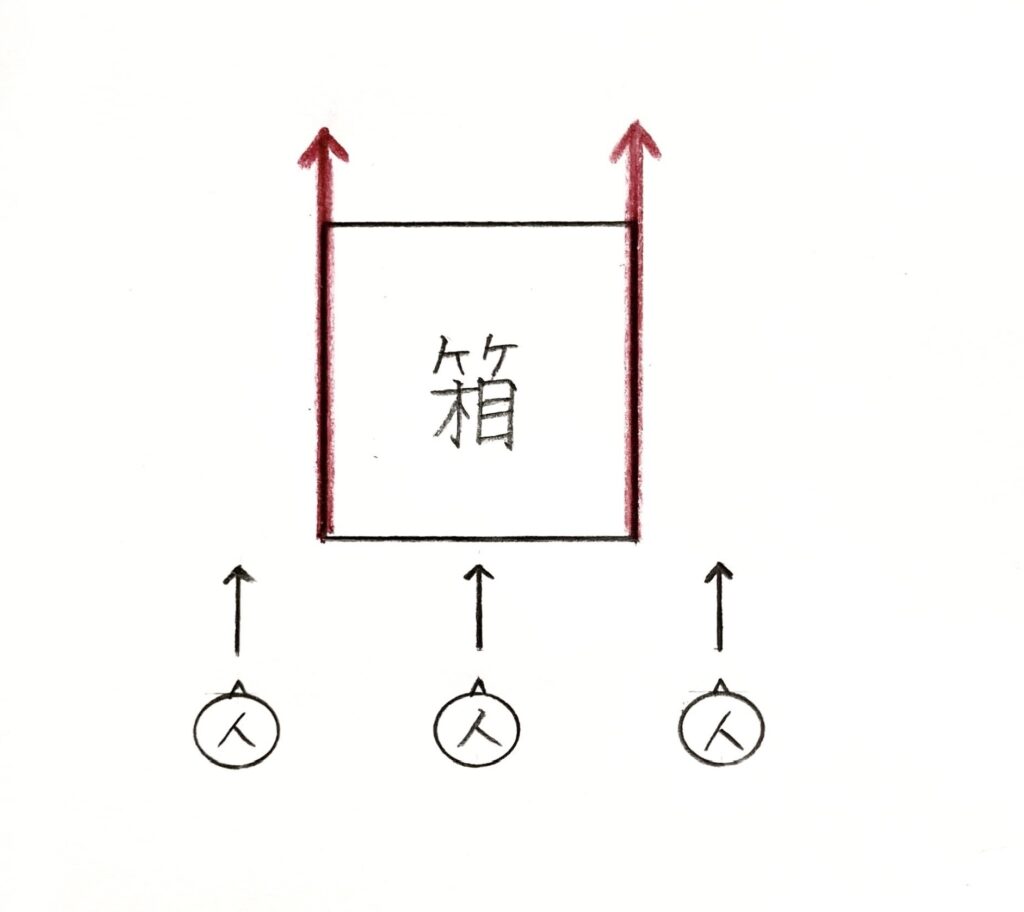

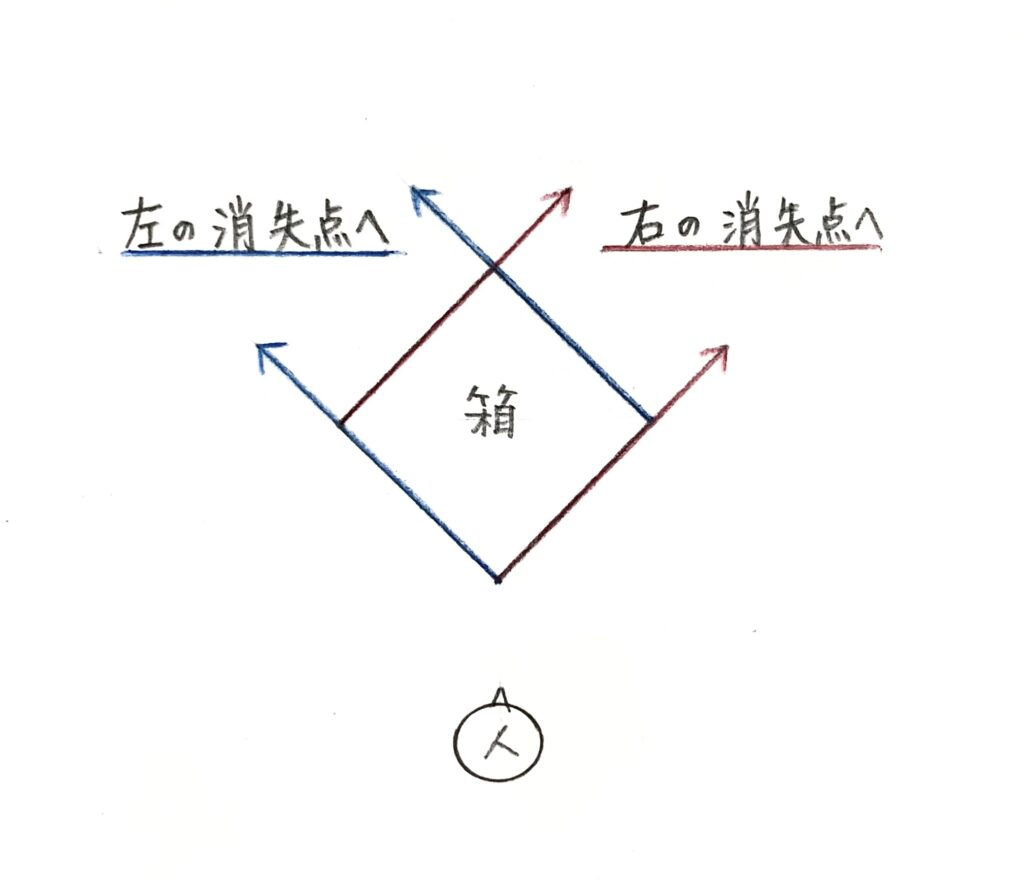

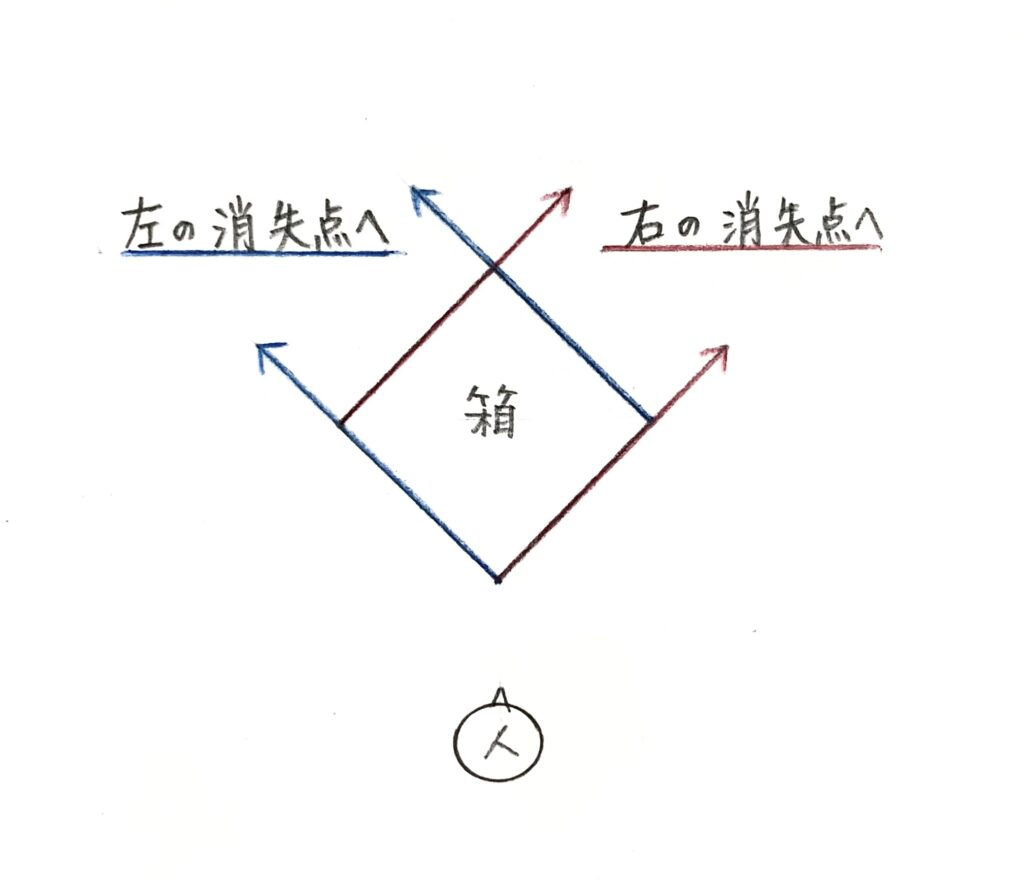

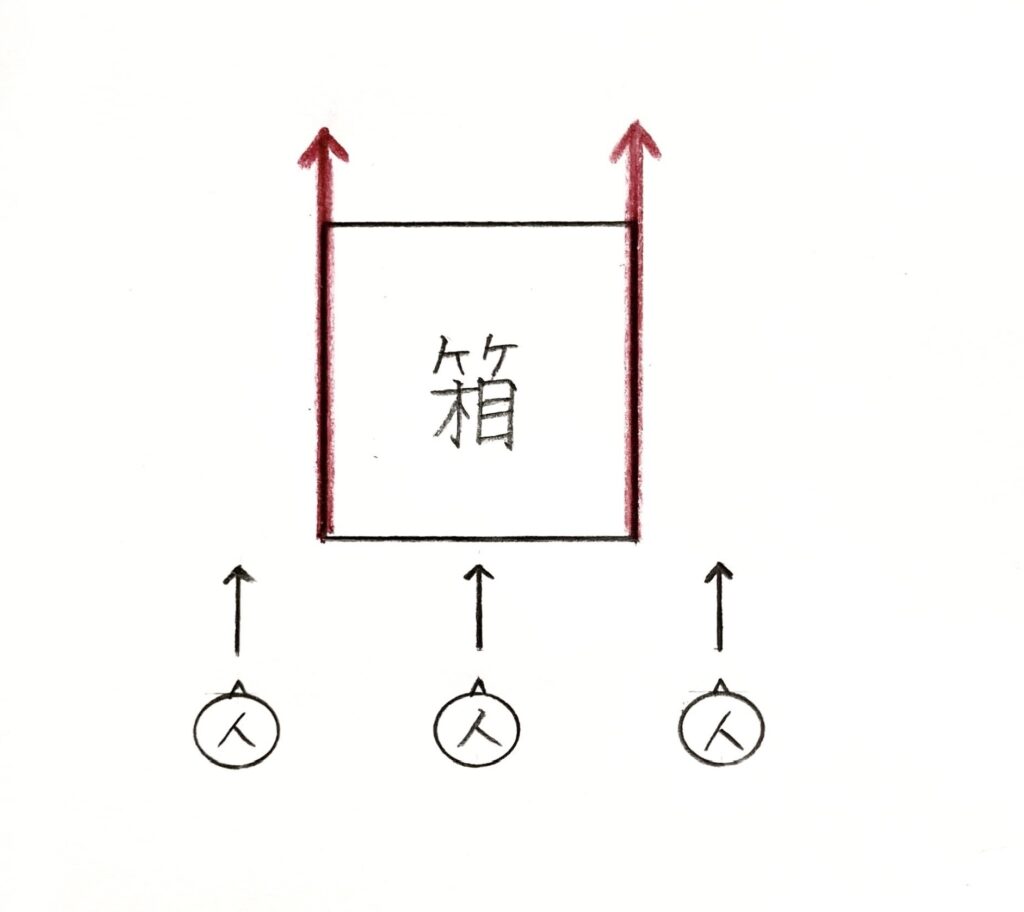

上から見ると、以下のような感じです。

物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置していて、正面から見ている状態なんだね!

・なぜ、消失点が1個なのか?

物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置しているので、奥行き方向にしかパースがつかない(遠近感がつかない)からです。

消失点に線が収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

一点透視は、上からみると、以下のような状態でしたね。

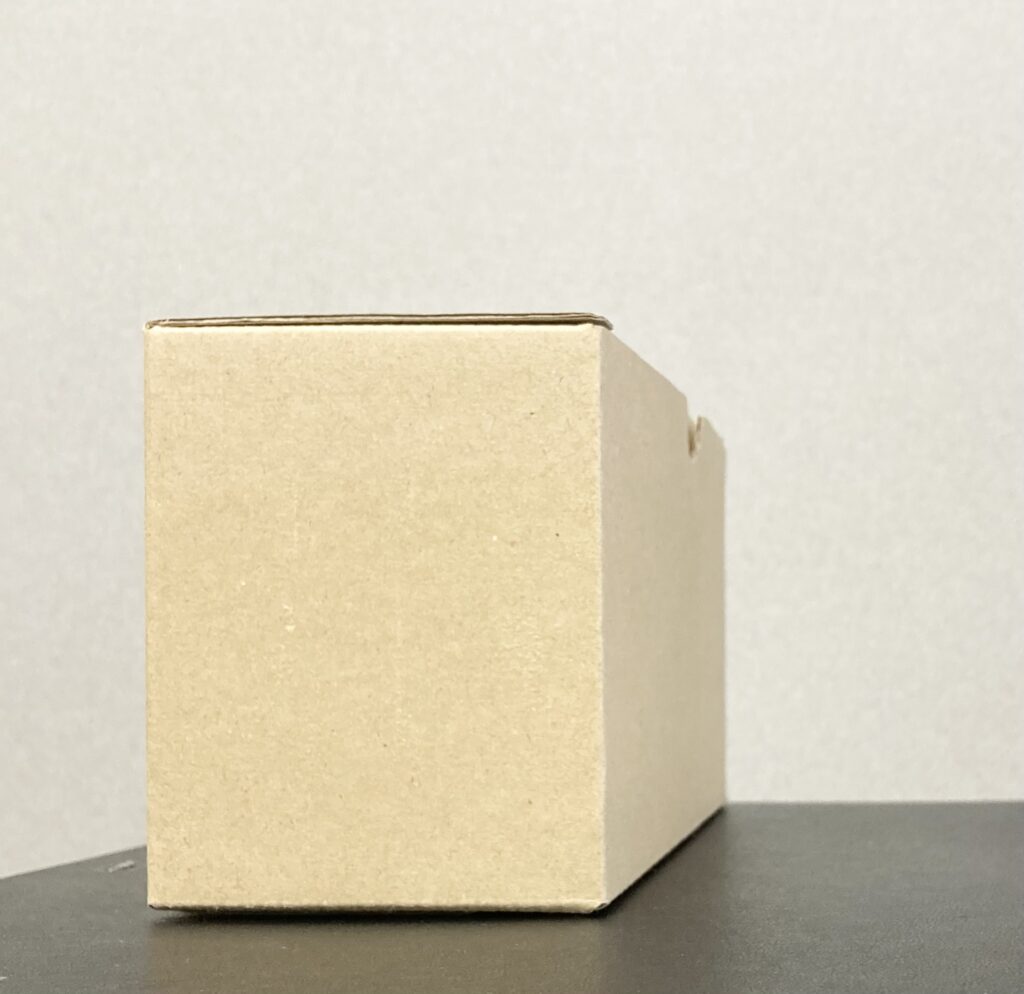

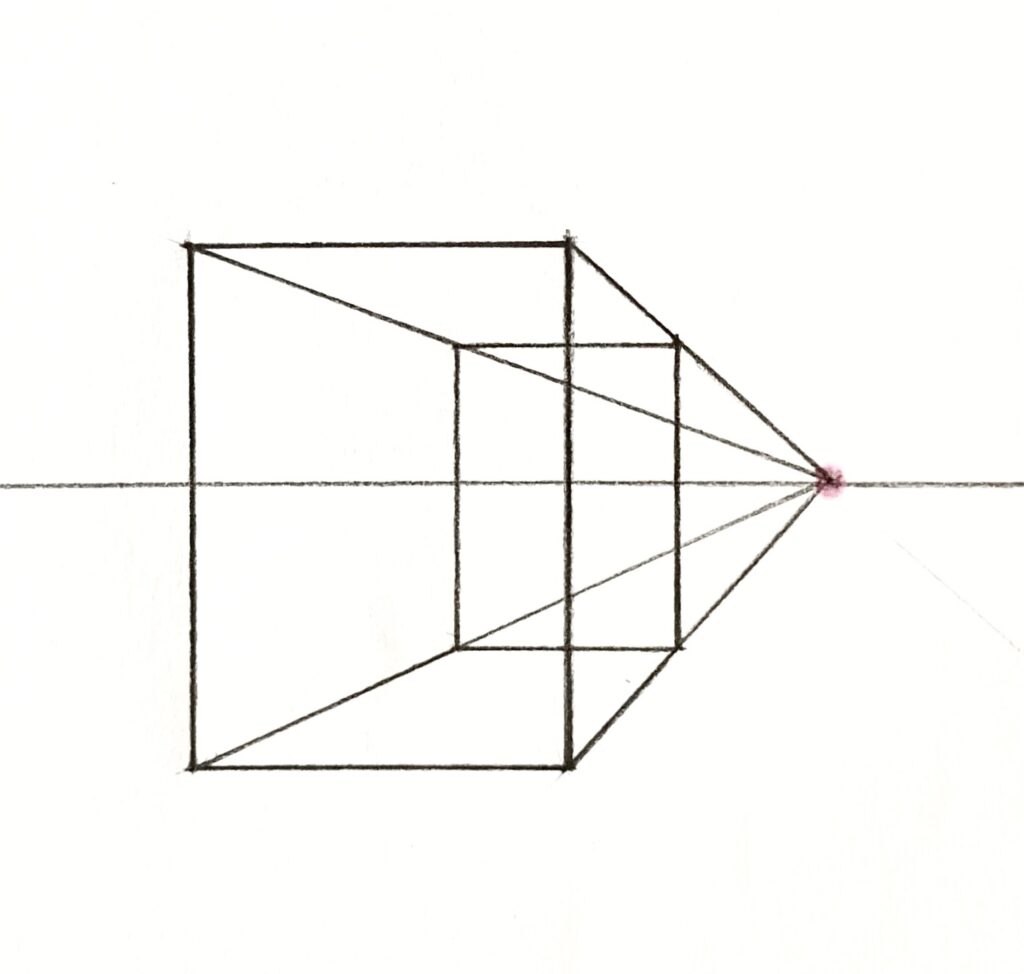

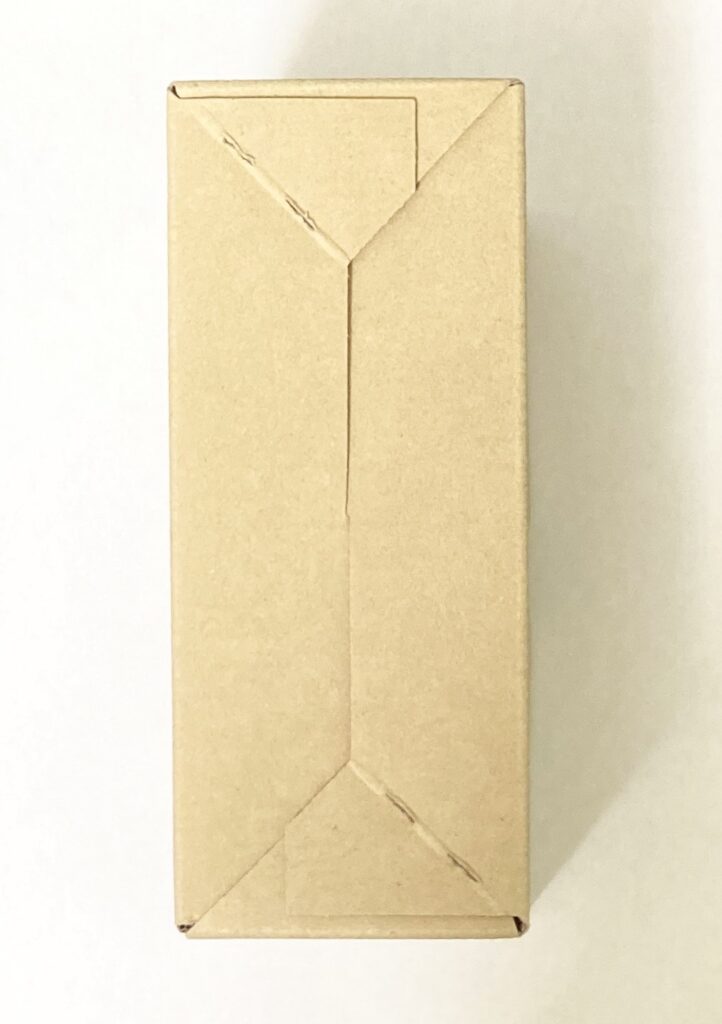

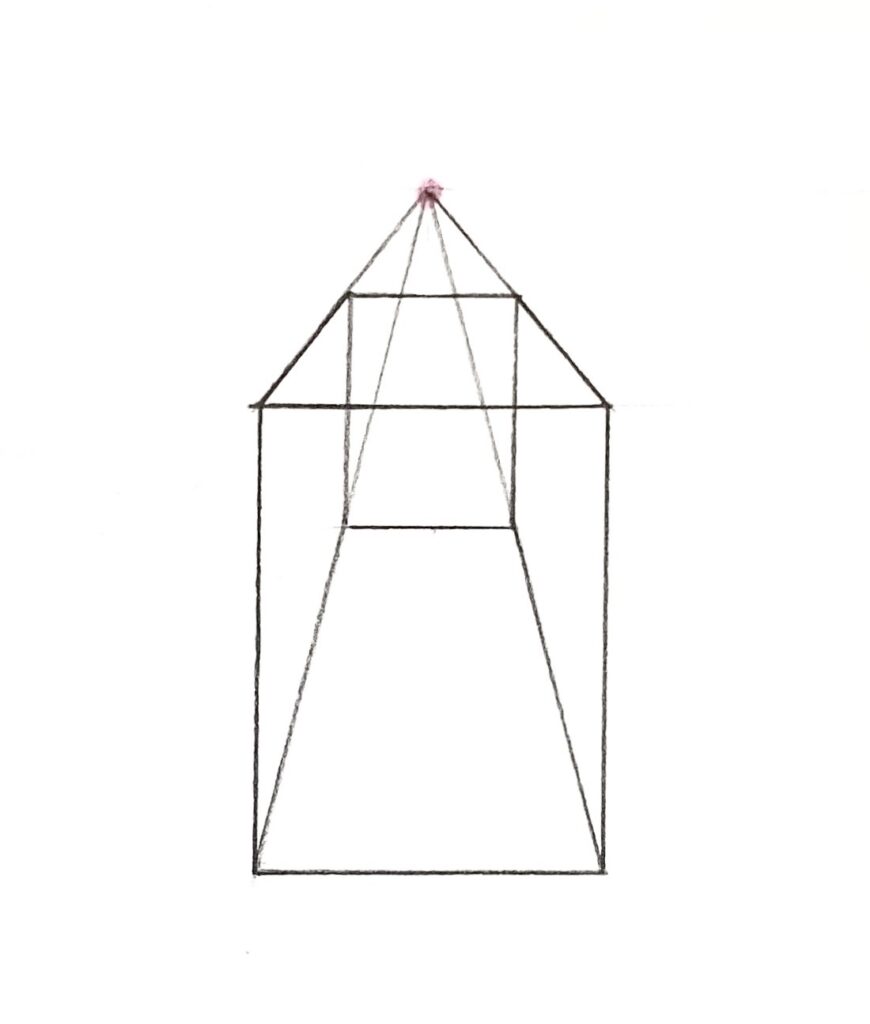

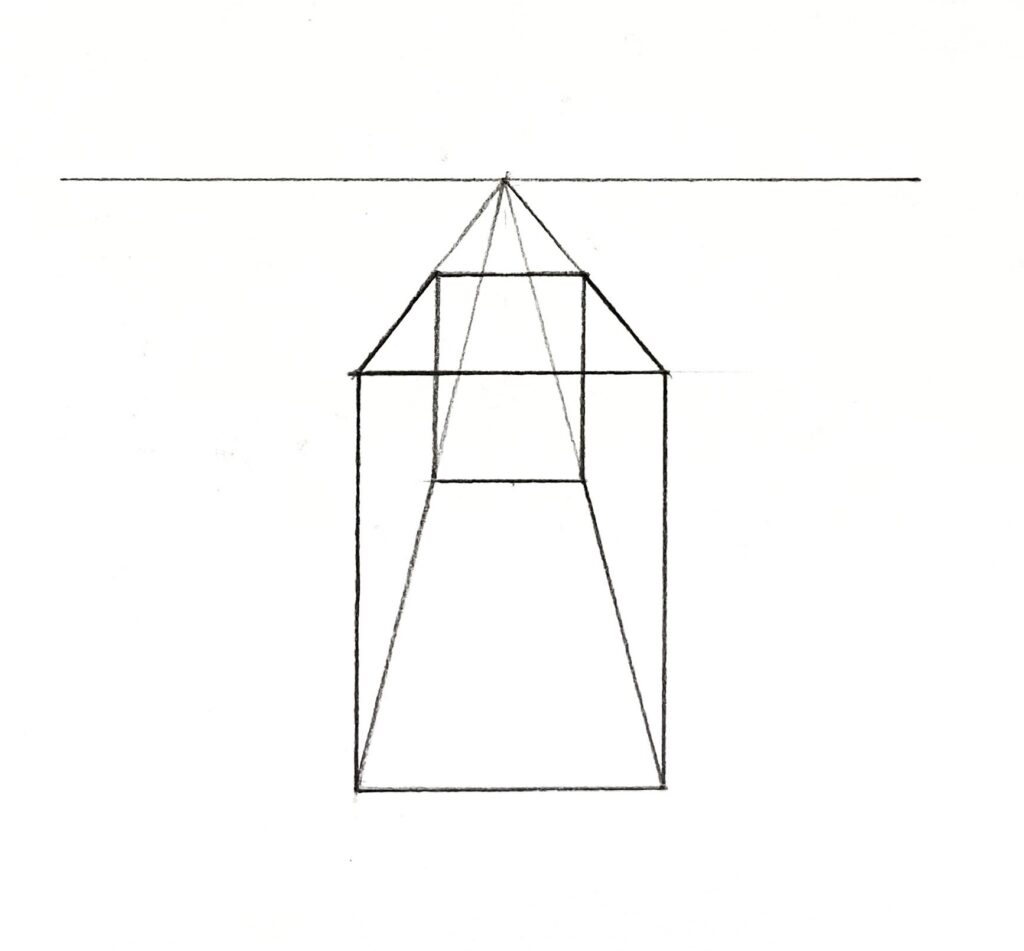

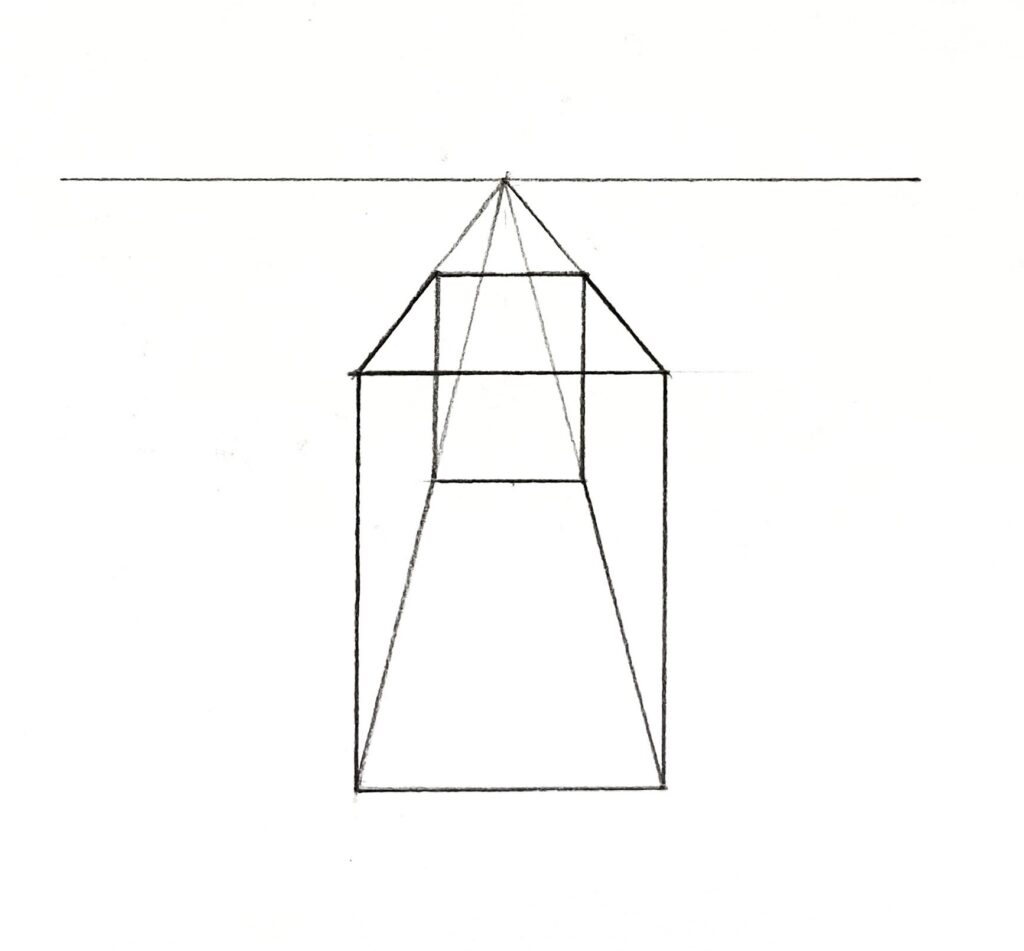

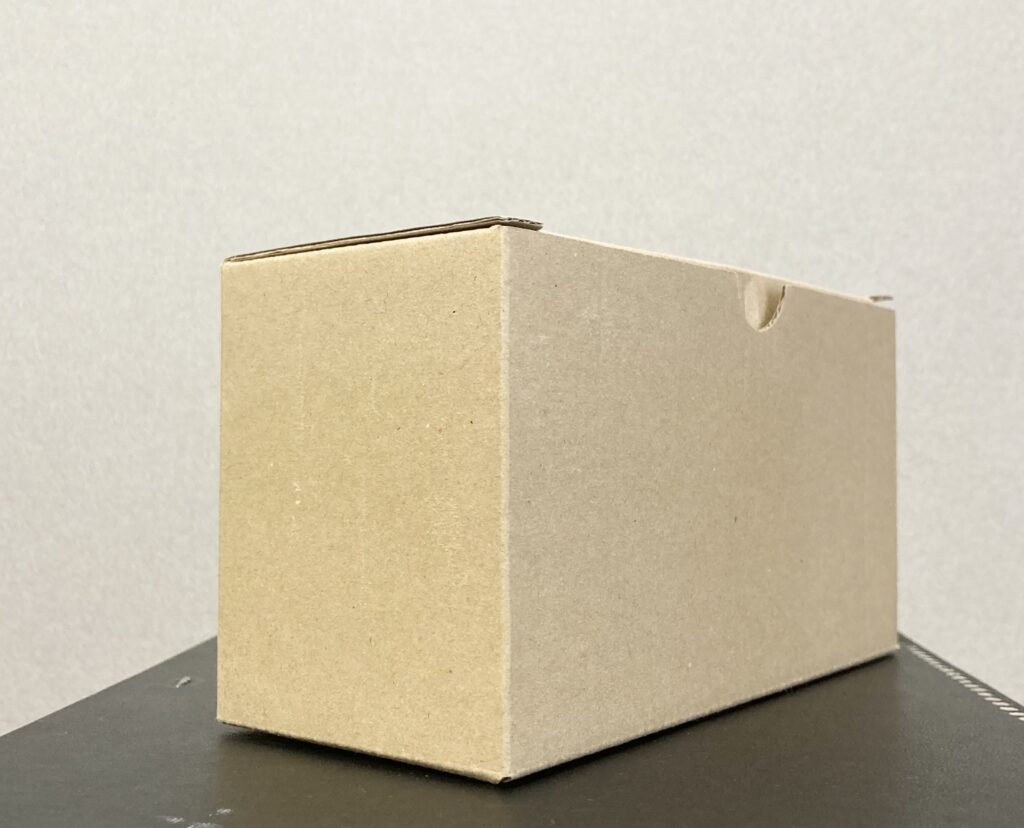

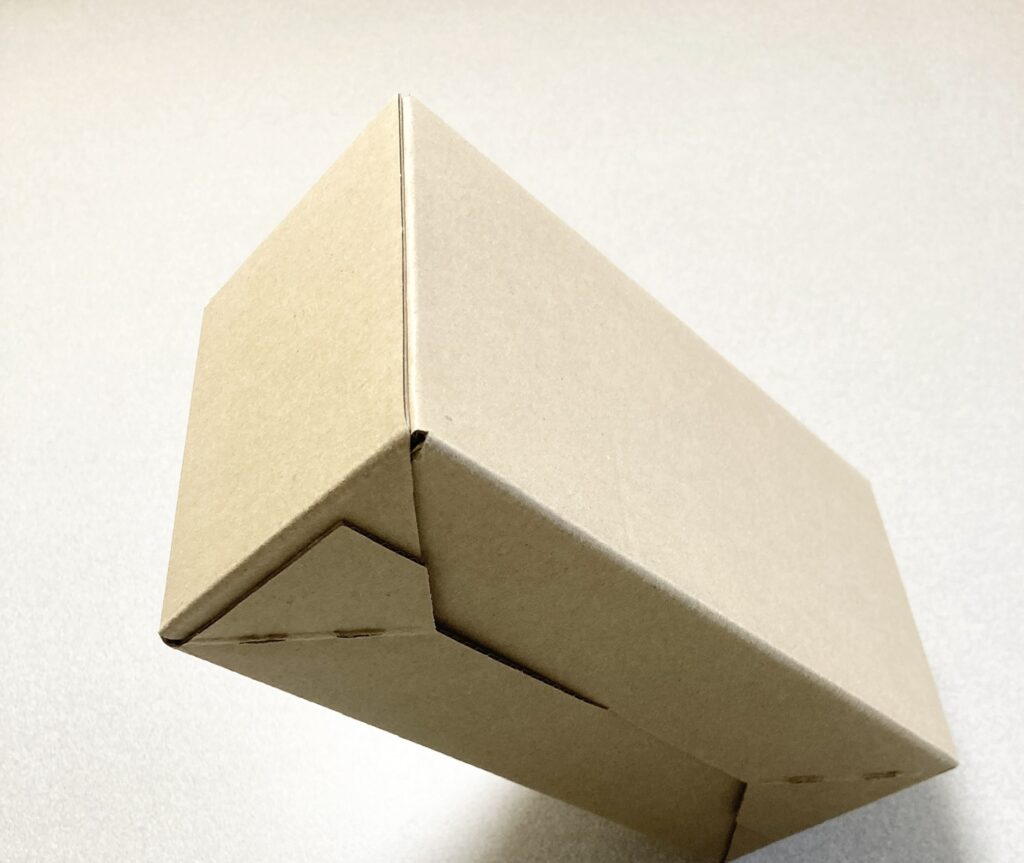

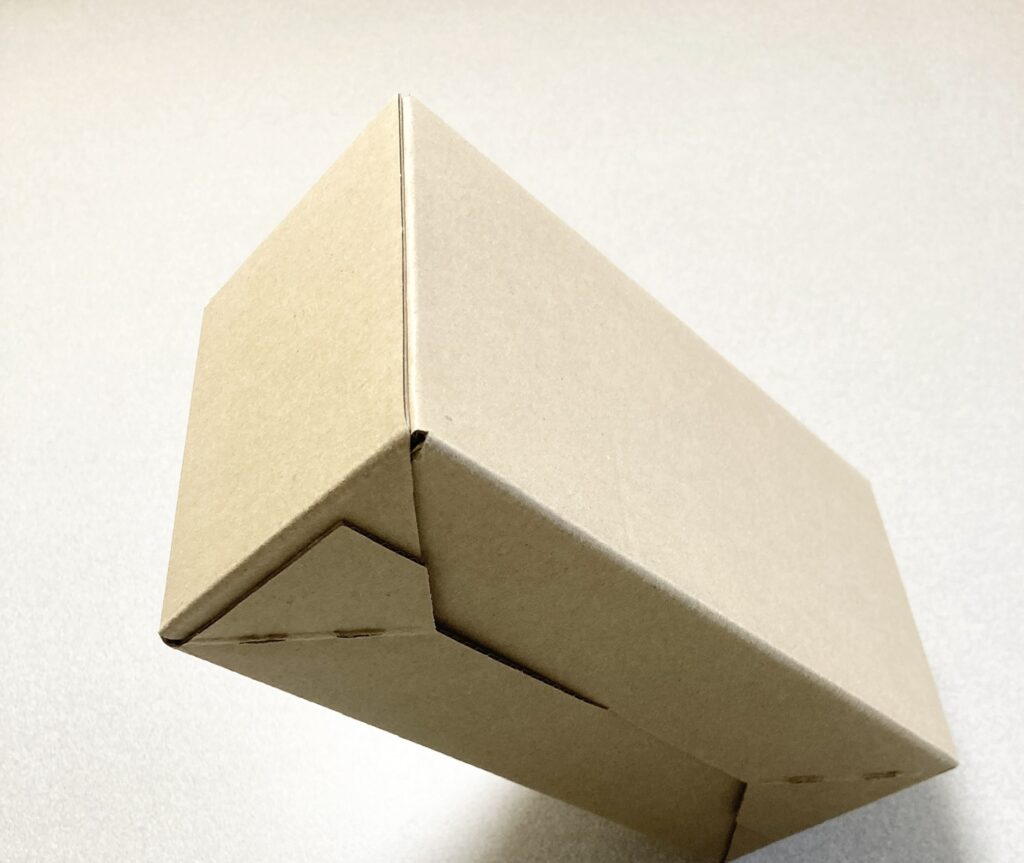

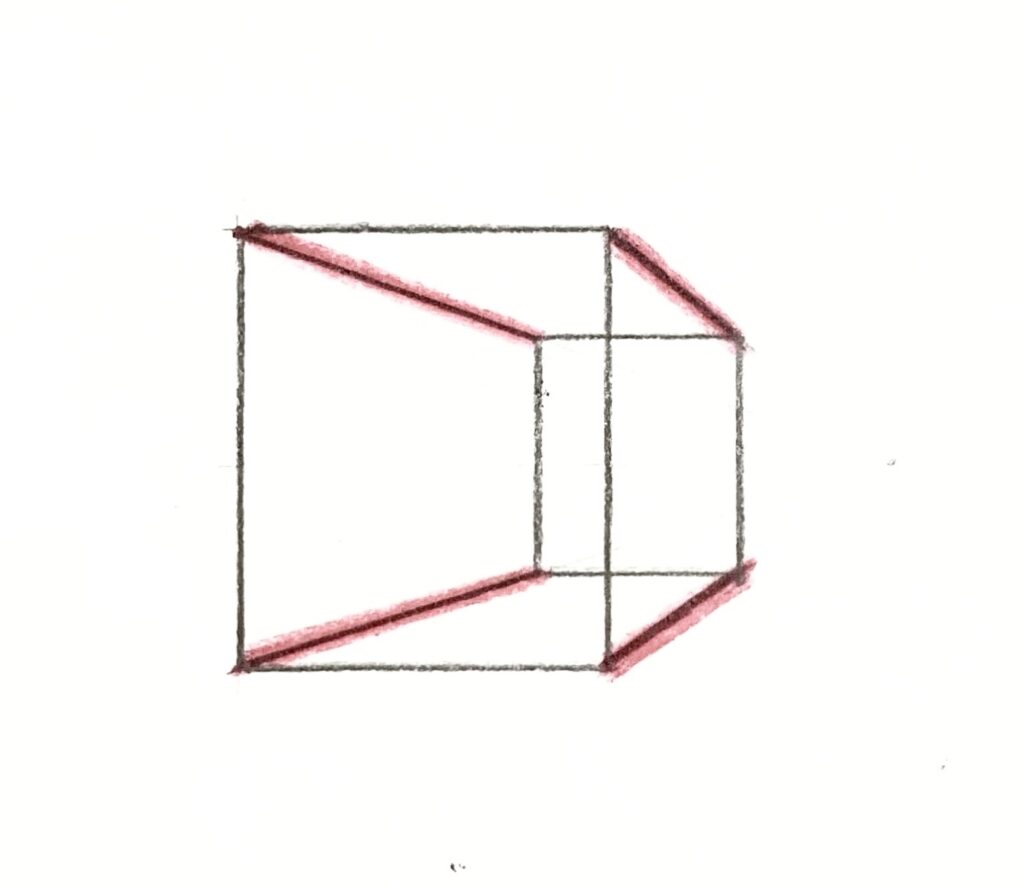

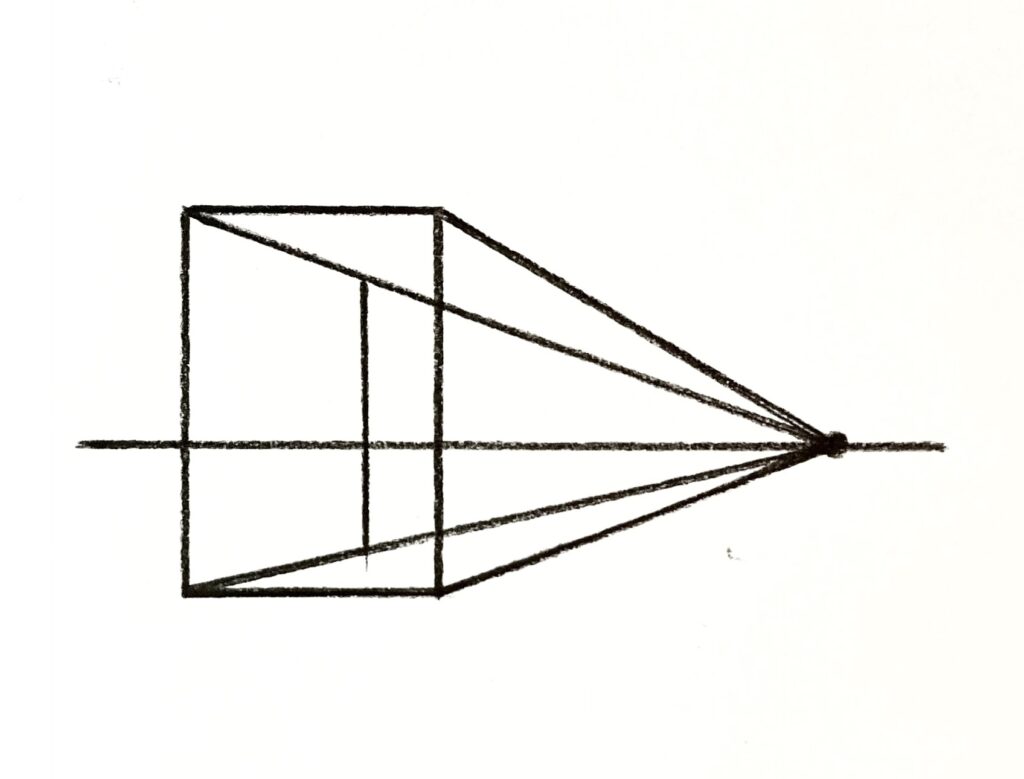

この状態を実際の箱で再現すると、例えば、以下のような感じです。

どうでしょうか?

箱の上面の左右2辺が斜めになり、奥に行くにつれて幅が狭くなっていくように見えますよね。

ただ、箱の上面は本来、真上から見ると、以下のように、ただの長方形ですよね。

しかし、今は以下のように、奥に行くにつれて幅が狭くなっていくように見えています。

つまり、パースがついている(遠近感がついている)わけですね。

この箱の上面の左右2辺をそのまま伸ばしていくと、1つの点に収束していきます。

その点が消失点ですね。

以下のような感じです。

そして、今箱なので中が見えませんが、実は箱の底面の左右2辺も、箱の上面の左右2辺に平行なので、この消失点に収束していっています。

以下のような感じです。

この状態を上から見るとわかりやすいです。

奥行きの4本の辺が互いに平行だから同じ消失点に収束していくわけだね!

そして、この消失点があるところにはカメラの高さ、

つまり、この箱を撮影しているカメラや、この箱を見ている人の目の高さであるアイレベルがあります。

以下のような感じですね。

ということで、奥行きの辺にパースがついて消失点が1つ見つかりました。

では他に、パースがついている部分はないでしょうか?

残る部分というと、箱の縦(高さ)の辺と横の辺の2つの部分ですね。

まず、縦(高さ)の辺ですが、今この箱の縦(高さ)の辺は、以下のように、斜めにはなっておらず平行っぽいですよね。

ということは、パースはついていないということですね。

つまり、縦(高さ)の辺は、以下のように、アイレベルに対して垂直です。

では、横の辺はどうでしょうか?

横の上下2辺も以下のように、斜めにはなっておらず平行っぽいですよね。

ということは、パースはついていないということですね。

つまり、横の辺は、以下のように、アイレベルに対して平行です。

ということで、この箱は奥行き方向の一点にしかパースがついていないということになります。

つまり、一点透視の状態ということですね。

これで、一点透視は物に対して自分や撮影しているカメラが平行に位置しているため、

奥行き方向しかパースがつかない、つまり、消失点が1つになるということがなんとなくお分かり頂けたと思います。

パースがつかない箱の縦(高さ)の辺(線)はアイレベルに対して垂直、横の辺(線)はアイレベルに対して平行に描きます。

具体的な描き方は、後述するのでお待ちください。

・どんなときに使うのか?

物を正面から見たときに使います。物に対して自分や撮影しているカメラが平行な状態のときです。

例えば、以下のように、建物を正面から見たときなどです。

建物に対して、自分や撮影しているカメラが平行に位置しているんだね!

一点透視図法については、

一点透視法とは何か わかりやすく簡単に解説します 【初心者向け】

にてより詳しく解説しているので参考にしてください。

一点透視図法の描き方は、後述するのでお待ちください。

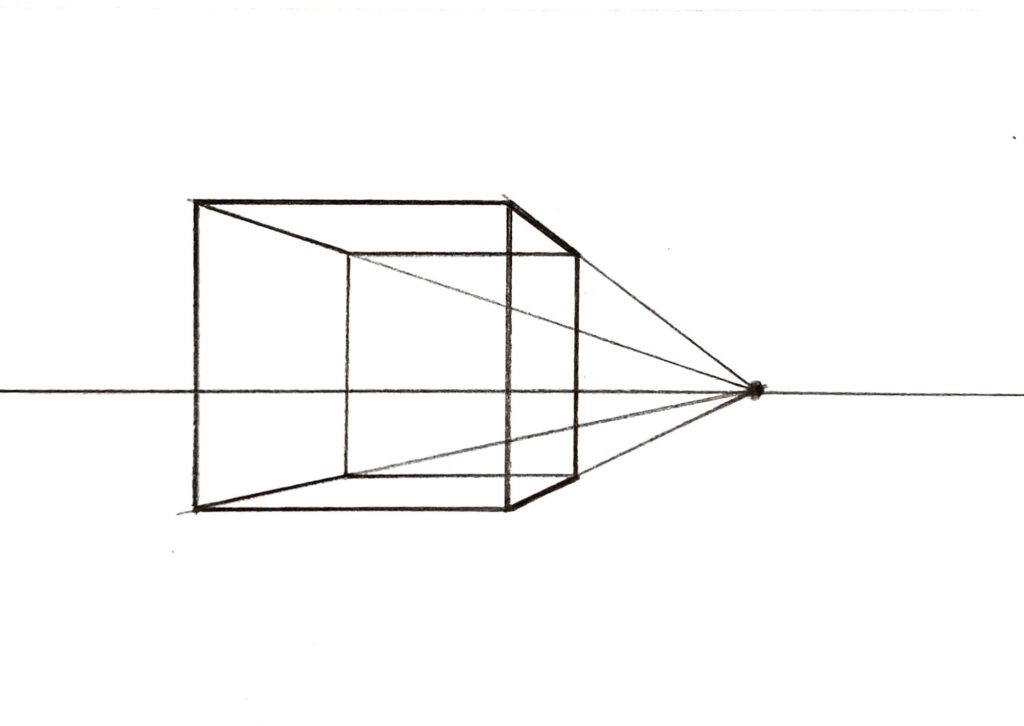

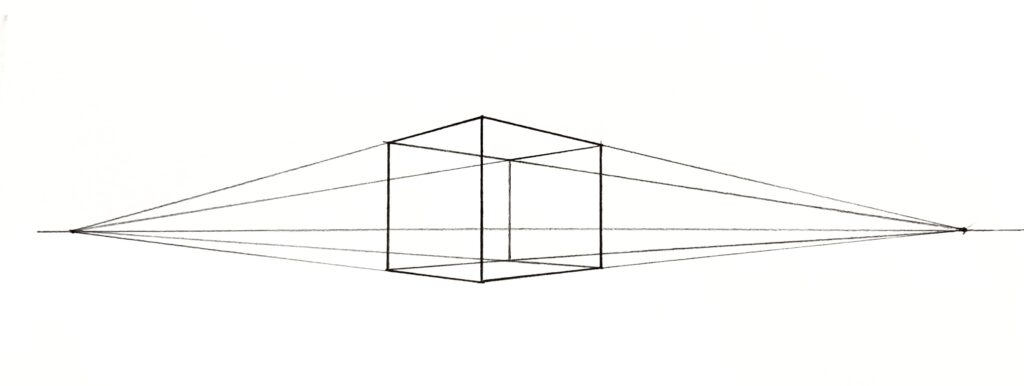

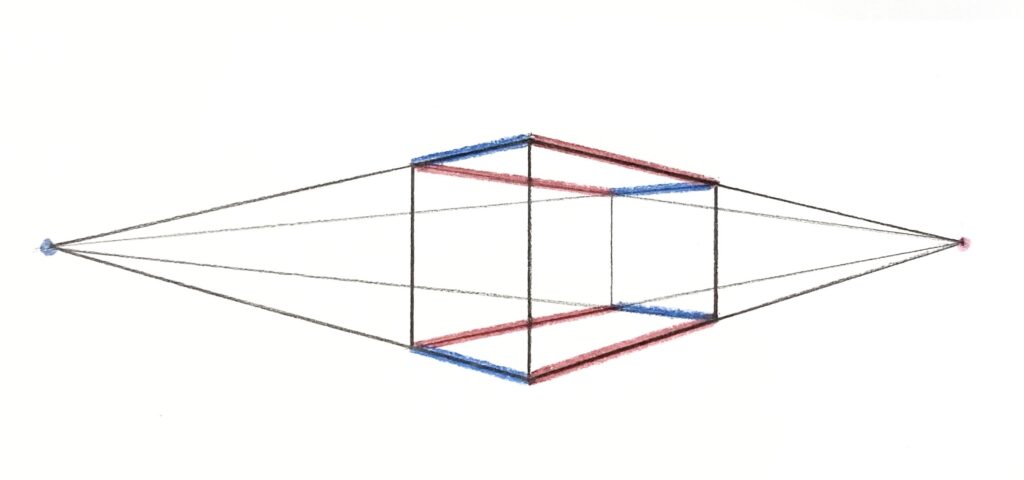

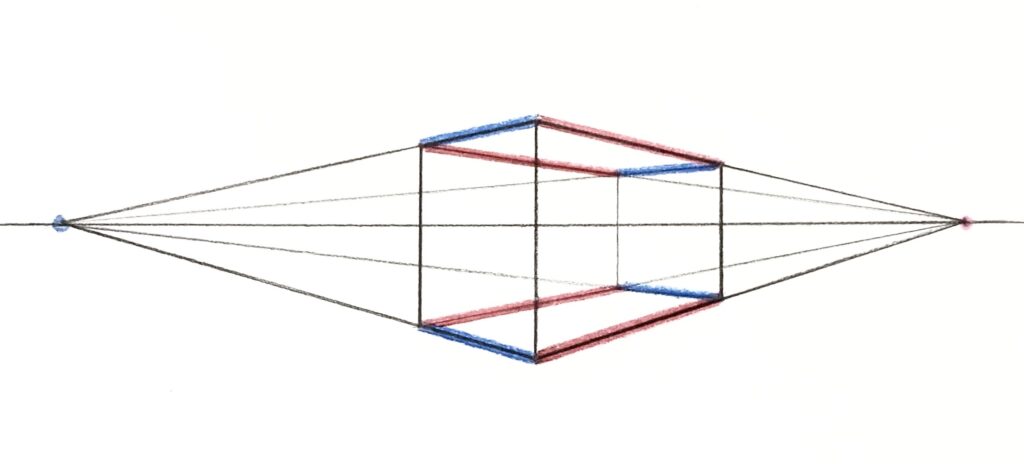

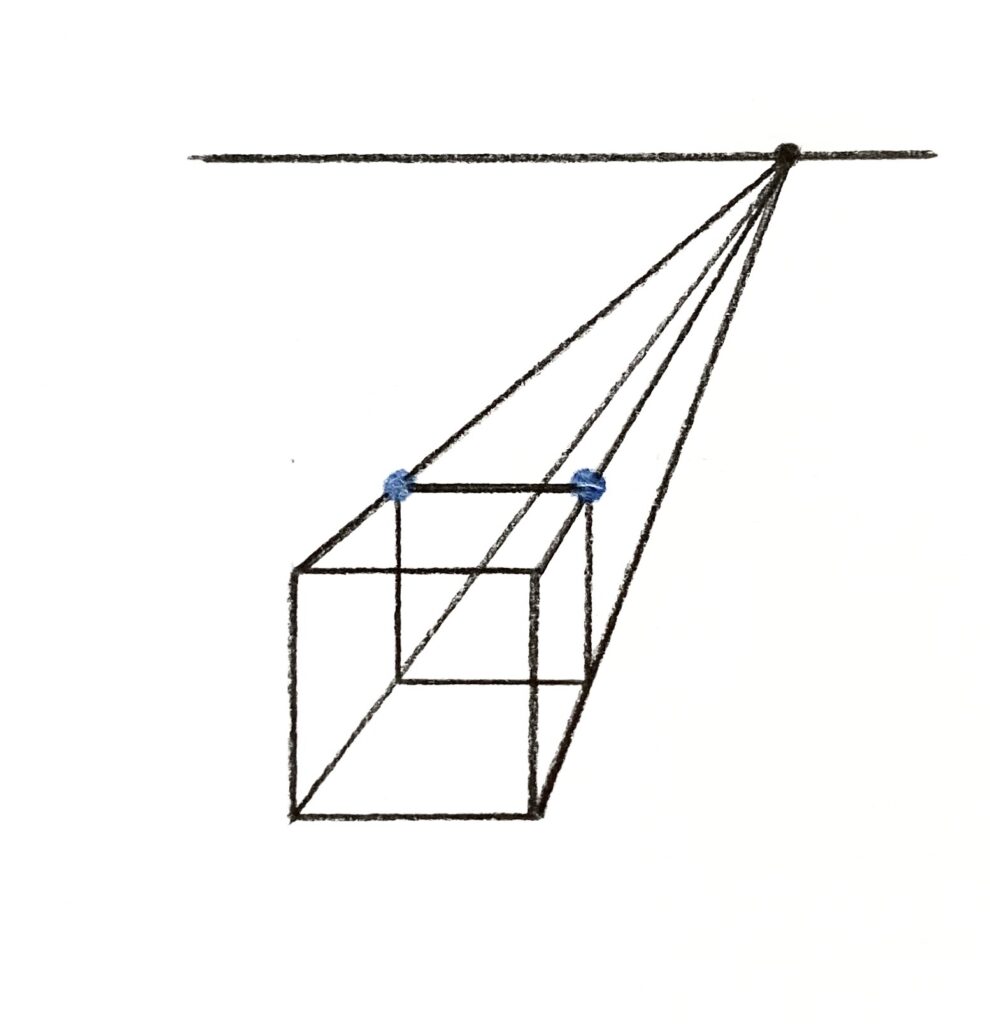

二点透視図法とは?

消失点(VP)が2個なので(2つの消失点を使って描くので)、二点透視図法と呼ばれます。

・どんな状態なのか?

一点透視の状態の物を回転させて見た状態(物に対して自分や撮影しているカメラが斜めに位置している状態)です。

上から見ると、以下のような感じです。

青の辺は左側の消失点へ、赤の辺は右側の消失点へ向かっているよ

・なぜ、消失点が2個なのか?

一点透視の状態の物を回転させたためです。

そのため、左右2つの方向にパースがつき(遠近感がつき)、左右それぞれの消失点ができます。

消失点に線が収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

二点透視図法は上から見ると、以下のような状態でしたね。

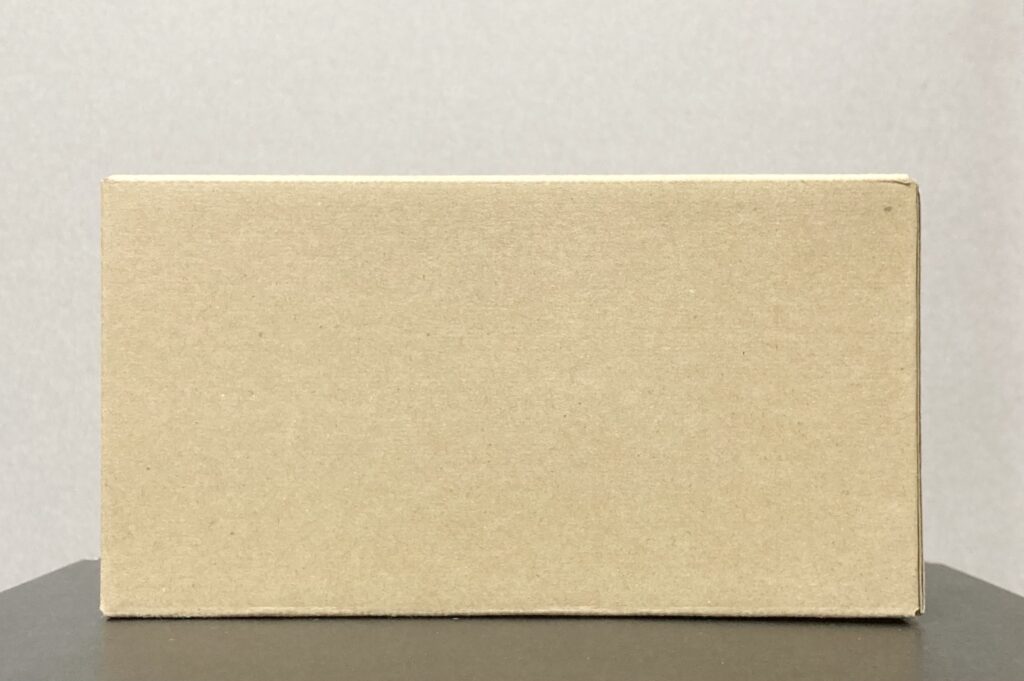

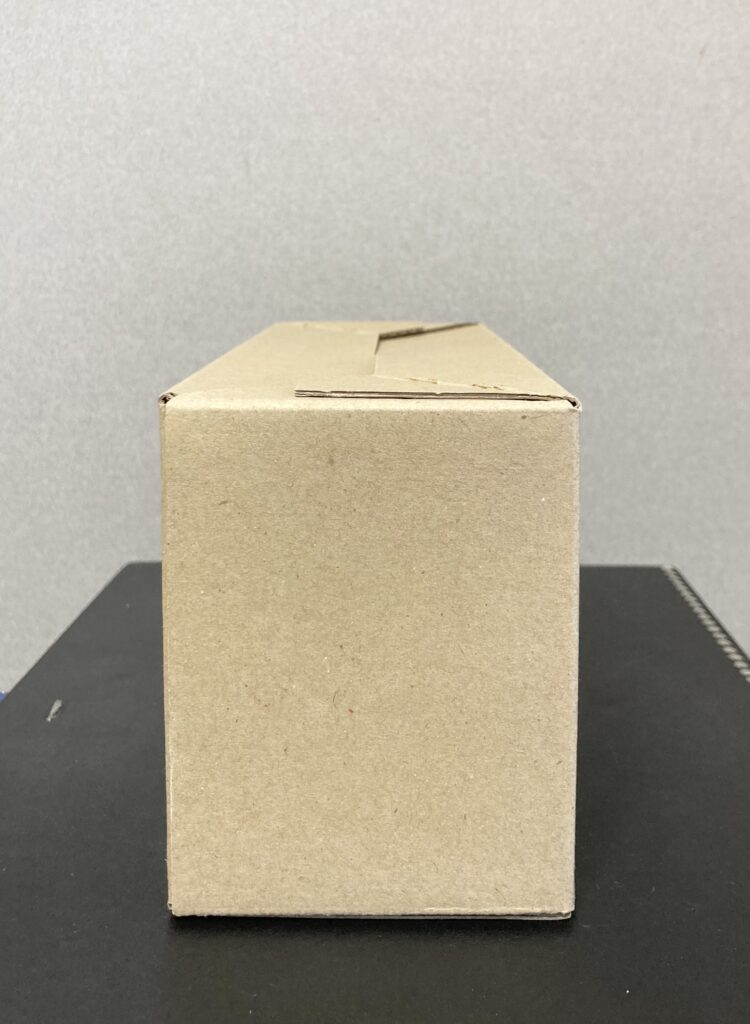

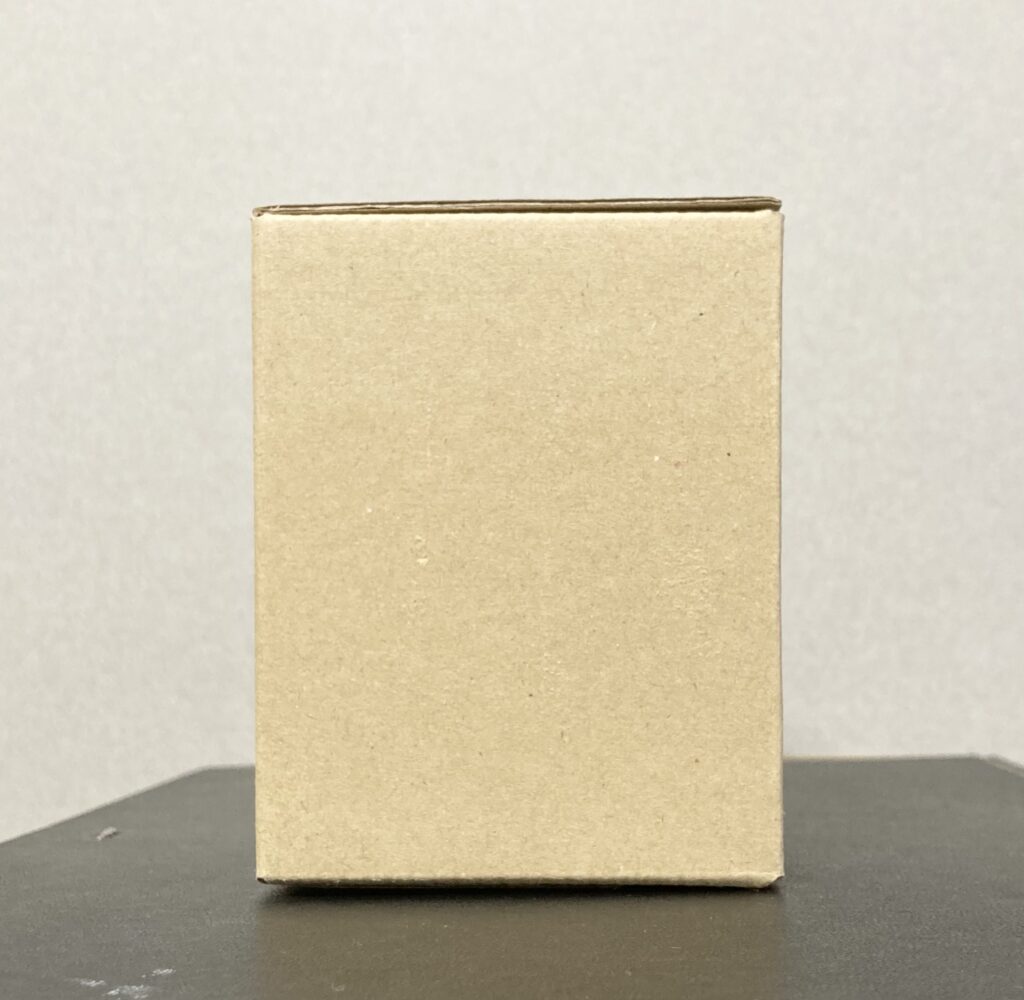

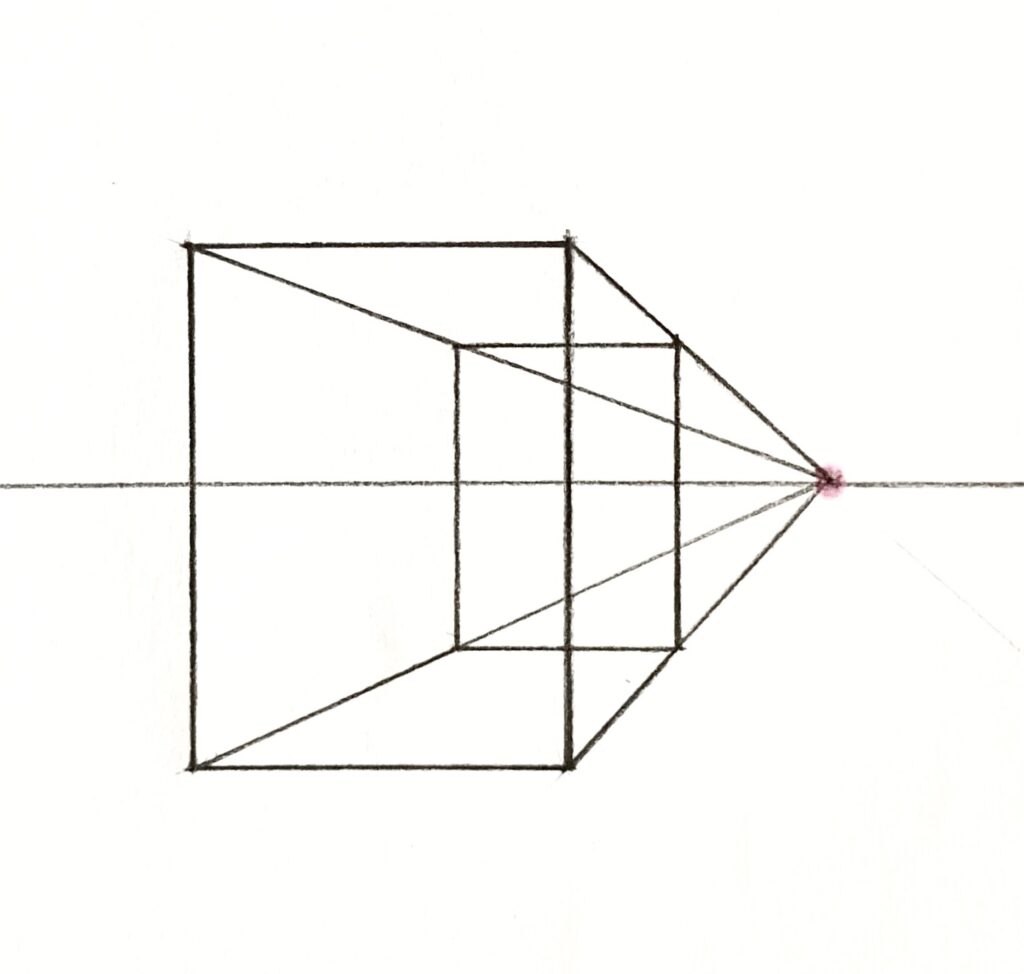

この状態を実際の箱で再現すると、例えば、以下のような感じです。

まず、右側の側面を見てください。

どうでしょうか?

上下の2辺が斜めになり、奥に行くにつれて幅が狭くなっていくように見えますよね。

ただ、箱の右側の側面は本来、正面から見ると、以下のように、ただの長方形ですよね。

しかし、今は以下のように、奥に行くにつれて幅が狭くなっていくように見えています。

つまり、パースがついている(遠近感がついている)わけですね。

この上下の2辺をそのまま伸ばしていくと、1つの点に収束していきます。

その点が消失点ですね。

以下のような感じです。

では、左側の側面はどうでしょうか?

こちらも上下の2辺が斜めになり、奥に行くにつれて幅が狭くなっていくように見えますよね。

ただ、箱の左側の側面は本来、正面から見ると以下のように、ただの長方形ですよね。

しかし、今は以下のように、奥に行くにつれて幅が狭くなっていくように見えています。

つまり、パースがついているわけですね。

この上下の2辺をそのまま伸ばしていくと、1つの点に収束していきます。

その点が消失点ですね。

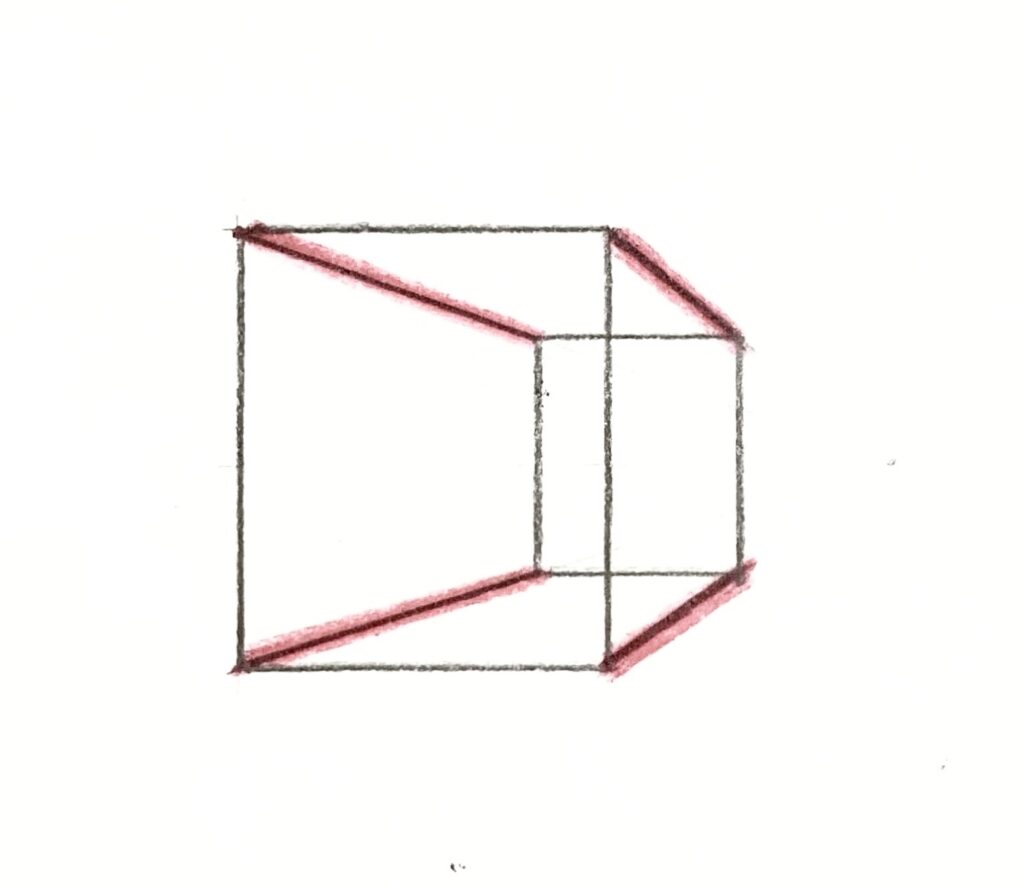

以下のような感じです。

そして、今箱なので、手前の左右2面しか見えていませんが、

実は、奥側の2面の上下2辺も、手前の左右2面の上下2辺にそれぞれ平行なので、

左右それぞれの消失点に向かって収束していきます。

以下のような感じですね。

この状態を上から見るとわかりやすいです。

互いに平行な辺同士が同じ消失点に収束していくんだったね!

そして、この消失点があるところには、カメラの高さ、

つまり、この箱を撮影しているカメラやこの箱を見ている人の目の高さであるアイレベルがあります。

以下のような感じですね。

ということで、左右2つの方向にパースがついて左右2つの消失点が見つかりました。

では他に、パースがついている部分はないでしょうか?

残る部分というと、箱の縦(高さ)の辺ですよね。

今この箱の縦(高さ)の辺3本は、以下のように、斜めにはなっておらず、平行っぽいですよね。

ということは、パースはついていないということですね。

つまり、縦(高さ)の辺は、以下のように、アイレベルに対して垂直です。

ということで、この箱は左右2つの方向にパースがつき、縦(高さ)の辺にはパースはついていないということになります。

つまり、二点透視の状態ですね。

これで、二点透視の消失点が2つになるということがなんとなくお分かり頂けたかと思います。

唯一、パースがつかないのは縦(高さ)の線(辺)だけです。

パースがつかない縦(高さ)の線(辺)は、アイレベルに対して垂直に描きます。

・どんなときに使うのか?

一点透視の状態の物を回転させて見たときに使います。

つまり、物に対して自分やカメラが斜めに位置しているときに使います。

例えば、建物を正面ではなく、斜めから見た場合などです。

一点透視は建物を正面から。二点透視は、一点透視の状態から移動して建物を斜めから見る感じだよ

二点透視図法については、

二点透視図法とは何か わかりやすく解説します【簡単 初心者向け】

にてより詳しく解説しているので参考にしてください。

また、二点透視図法の描き方は、

【簡単】二点透視図法の描き方 手順をわかりやすく解説【中学生OK】

にてわかりやすく解説しています。

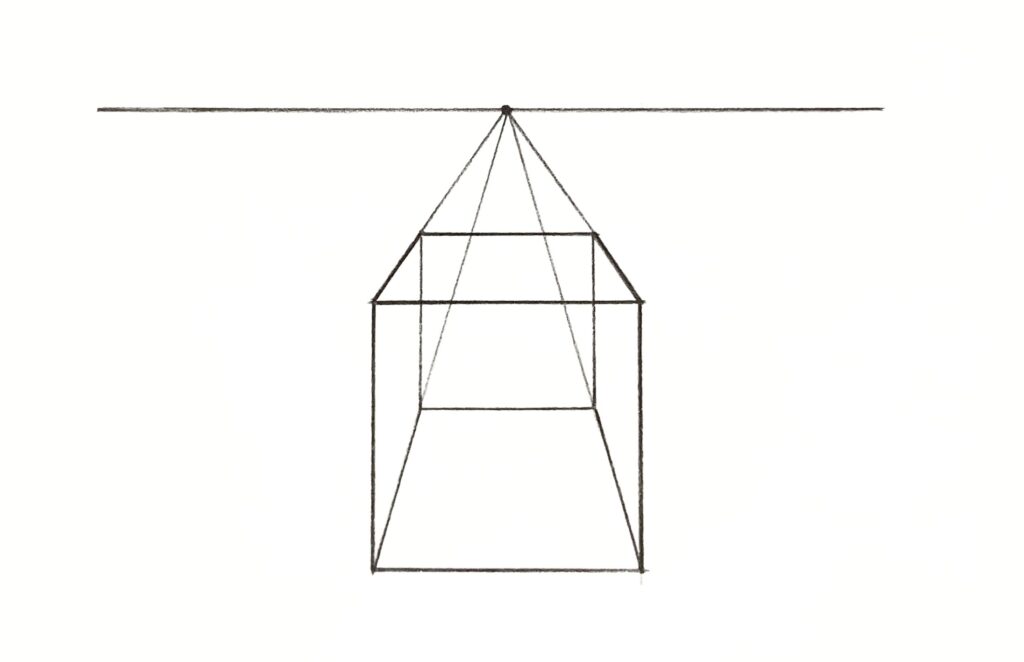

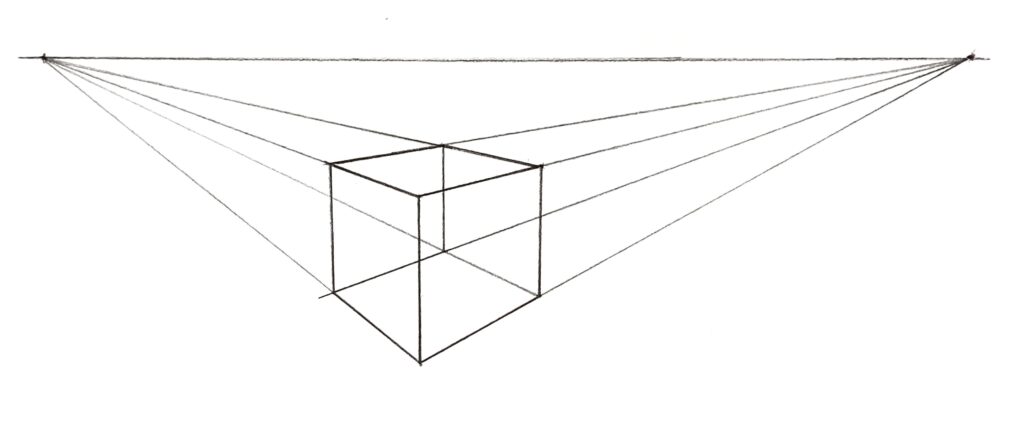

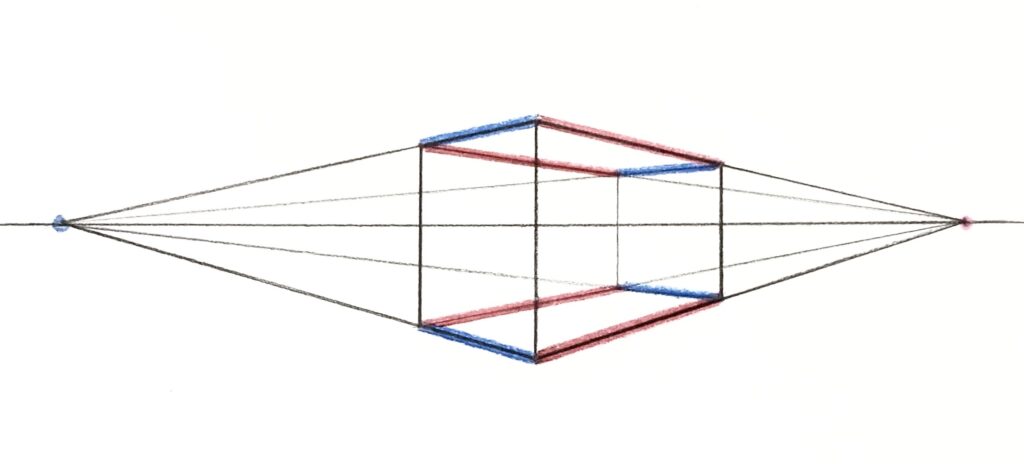

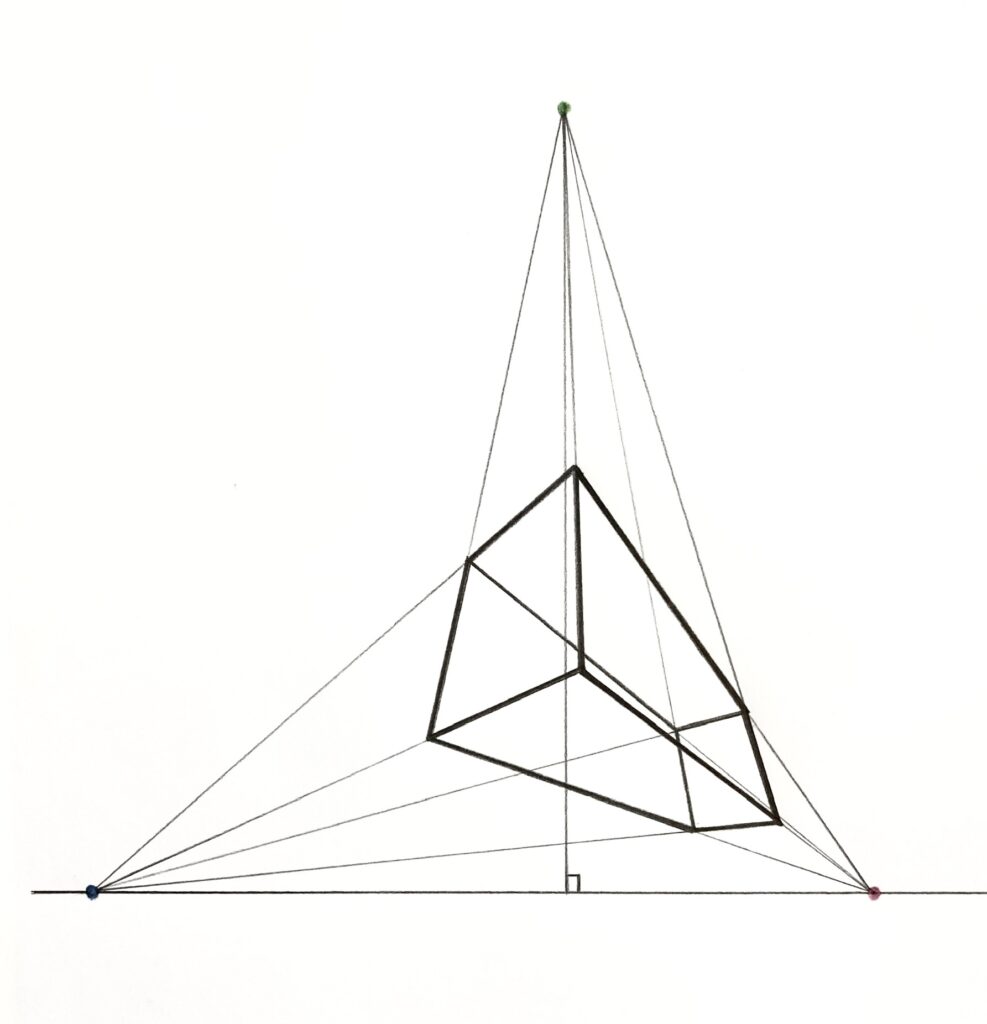

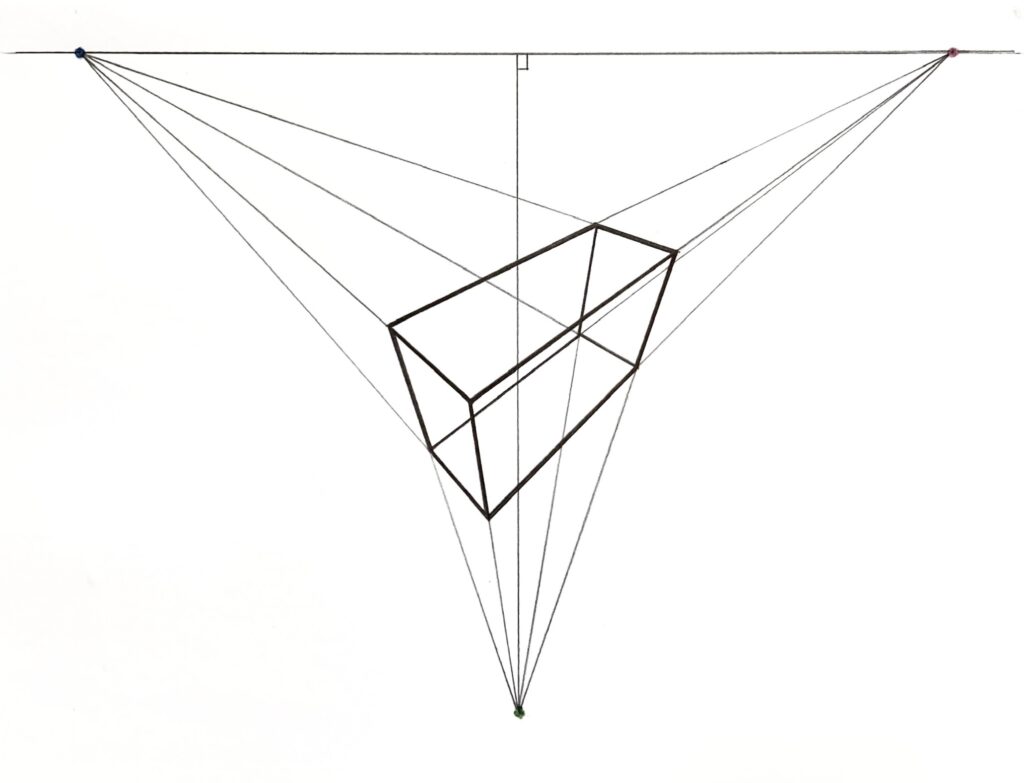

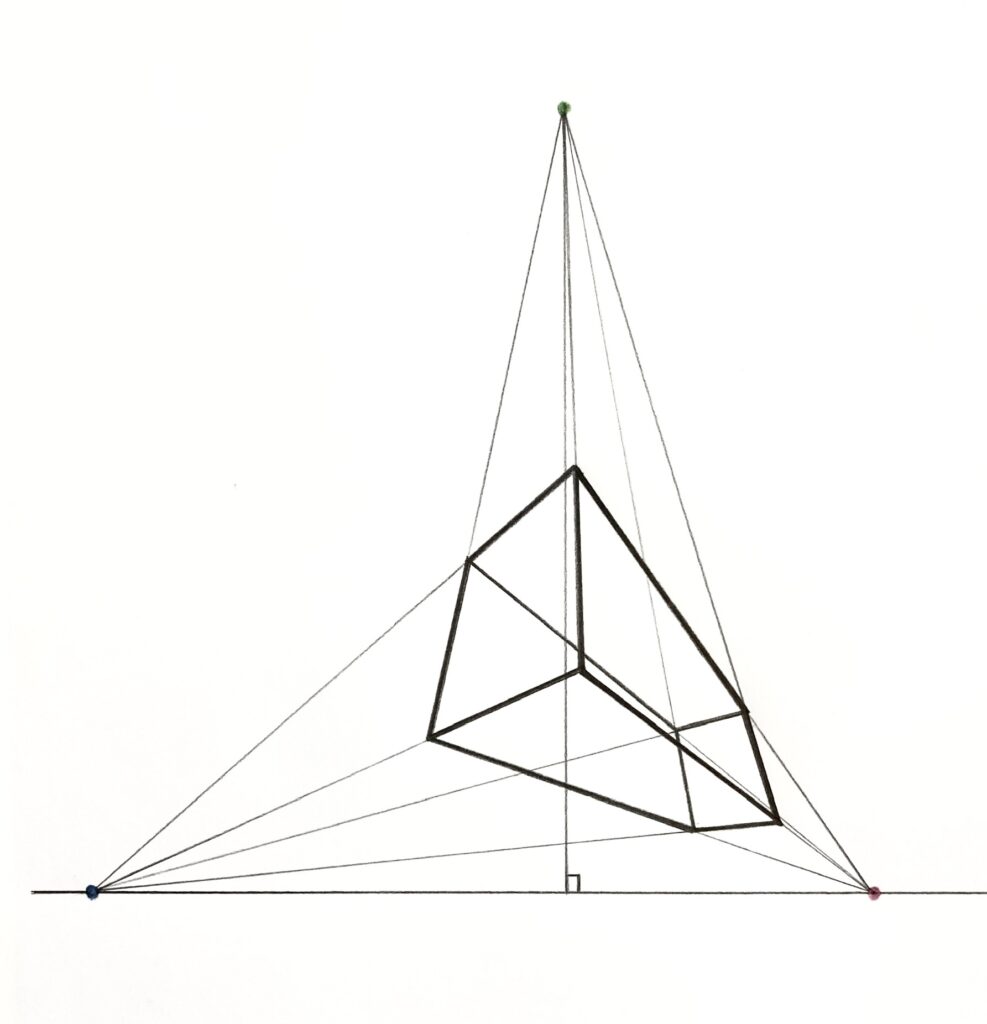

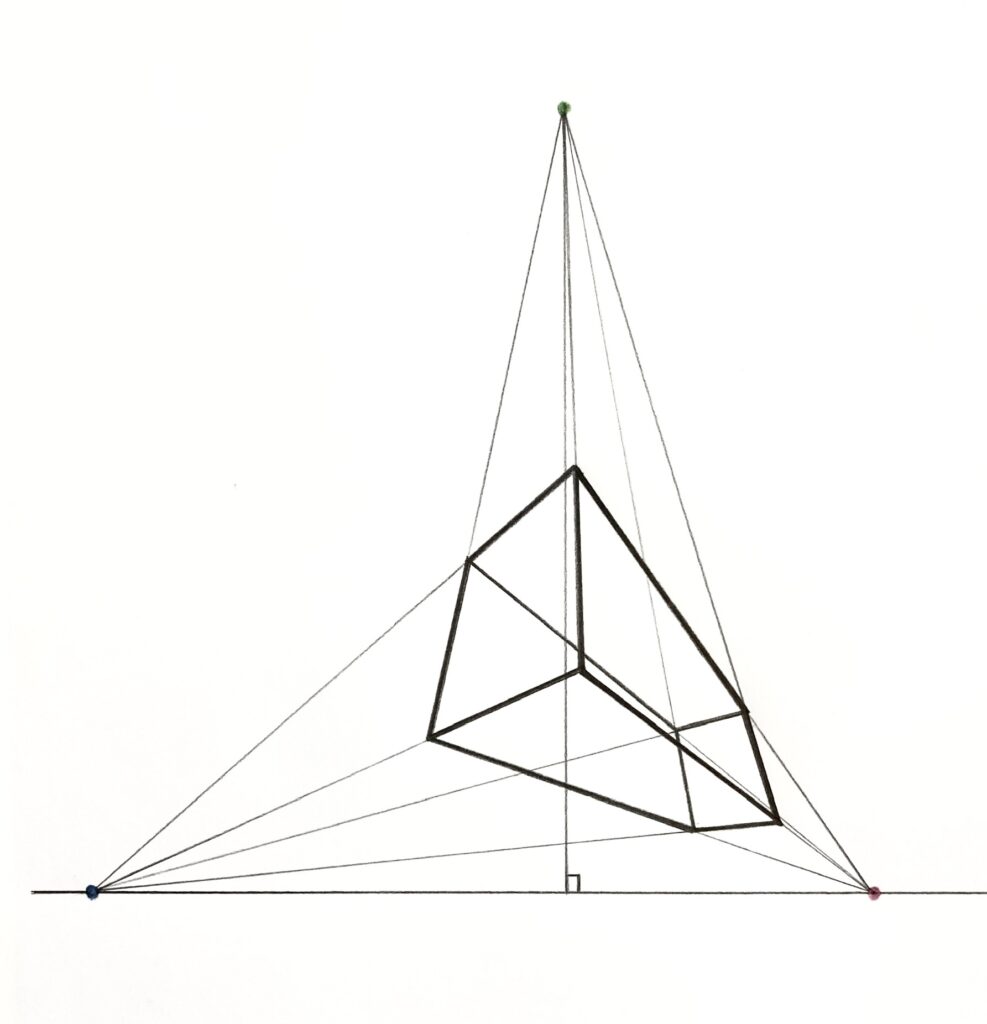

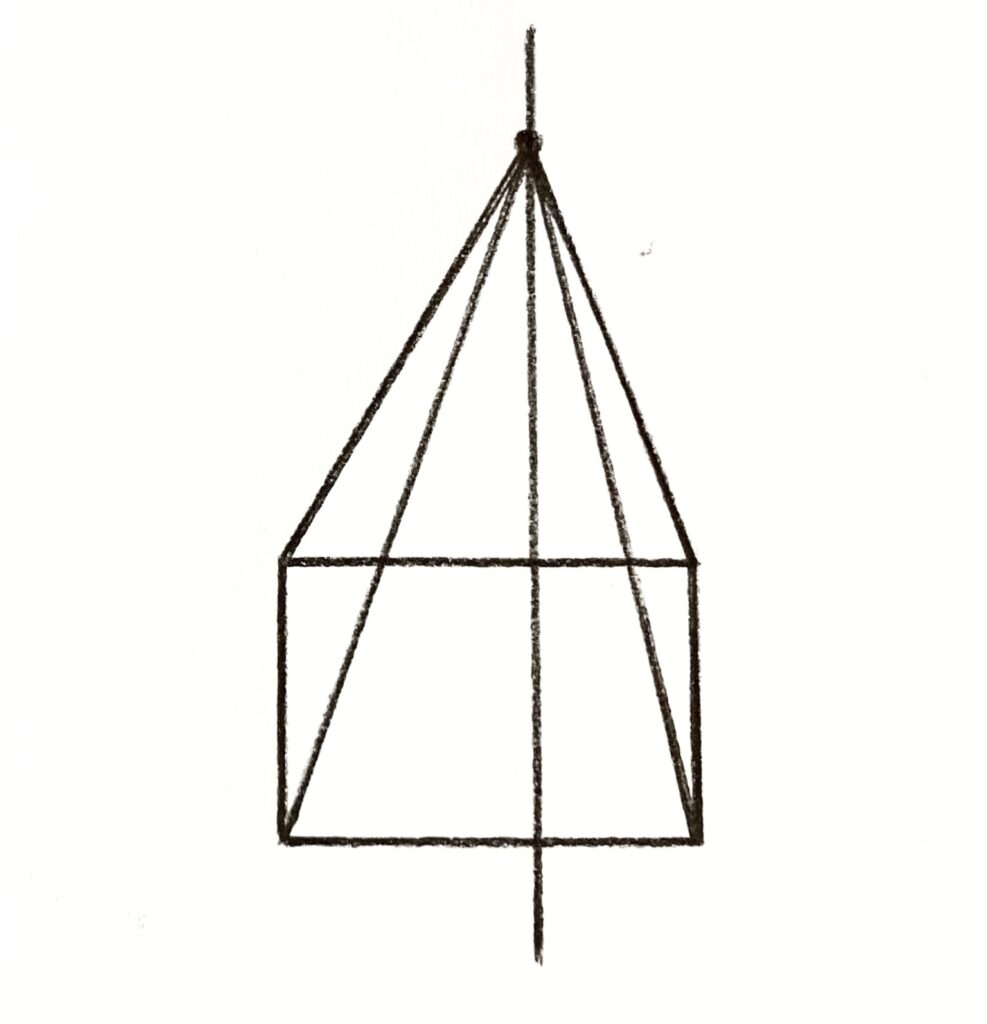

三点透視図法とは?

消失点(VP)が3個なので(3つの消失点を使って描くので)、三点透視図法と呼ばれます。

・どんな状態なのか?

二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態です。

・なぜ、消失点が3個なのか?

消失点が2個の二点透視の状態の物を、上から見下ろしたり、下から見上げたりした状態なので、

縦方向(上下方向)にパースがつき(遠近感がつき)、縦方向(上下方向)に消失点が1個プラスされます。

そのため、消失点が3個になります。

消失点に線が収束していくこと、遠近感がつくことを「パースがつく」というよ

三点透視の状態を実際の箱で再現すると、以下のような感じなのですが、

これは、以下の二点透視の状態の箱を、

上に持ち上げて下から見上げた状態です。

今、以下のように、箱の底面と左右2つの面の計3つの面が見えていますよね。

注目して欲しいのが、左右2つの面です。

どうでしょうか?

左右2つの面の縦(高さ)の辺3本が斜めになり、左右2つの面の幅が上に行くにつれて狭くなっていくように見えますよね。

特に右側の縦辺はすごく斜めになっているね

つまり、上向きにパースがついている(遠近感がついている)わけです。

この左右2面の縦(高さ)の辺3本をそのまま伸ばしていくと、1つの点に収束していきます。

その点が3つ目の消失点です。

以下のような感じですね。

また、今箱なので中が見えていませんが、実は奥の4本目の縦(高さ)の辺も、

この縦(高さ)の辺3本に平行なので、この3つ目の消失点に収束していっています。

縦(高さ)の4本の辺が互いに平行だから、同じ消失点に収束していくわけだね!

左右2つの消失点はアイレベル上にありますが、

この3つ目の縦方向(この場合は上向き)の消失点は、アイレベル上にはなく、アイレベルに対して垂直な線上にあります。

以下のとおりですね。

これで、三点透視の消失点が3つになるというのがなんとなくお分かり頂けたかと思います。

・どんなときに使うのか?

二点透視の状態の物を上から見下ろしたり、下から見上げたりしたときに使います。

例えば、二点透視の状態の建物を高い位置から見下ろしたり、低い位置から見上げたりした場合などです。

三点透視図法については、

三点透視図法とは何か わかりやすく解説します 【簡単 初心者向け】

にてより詳しく解説しているので参考にしてください。

また、三点透視図法の描き方は、

簡単! 三点透視図法の描き方 【手順をわかりやすく解説します】

にてわかりやすく解説しています。

そして、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の違いや、使い分け、見分け方については、

にてわかりやすく解説しているので参考にしてください。

では次は、いよいよ一点透視図法の描き方についてです。

一点透視図法の描き方

これから一点透視図法を描いていきますが、

その前に、一点透視図法を描くための考え方と、消失点やアイレベル、一点透視図法のおさらいをしておきます。

一点透視図法を描くための考え方と消失点、アイレベル、一点透視図法のおさらい

消失点とアイレベルのおさらい

一点透視図法を描くためには、

① 消失点

② アイレベル

の2つの要素が必要でしたね。

それぞれ以下のとおりでした。

・消失点とは : 遠近感がついたときに平行な線同士が収束する点のこと

遠近感がつくと、平行な線同士は1つの点に収束するように見えるけれど、その点が消失点。

・アイレベルとは : カメラの高さのこと

建物や景色を写真に撮るときに、カメラやスマホのカメラで撮影するけれど、

そのカメラやスマホが地面からどのくらいの高さにあるのか、

つまり、地面からそのカメラまでの高さがアイレベル。

カメラではなくそのまま自分の目で建物や景色を見る場合は、その自分の目がカメラになるので、

その自分の目が地面からどのくらいの高さにあるのか、

つまり、地面からその自分の目までの高さがアイレベルになる。

そして、消失点とアイレベルは基本的にセットの関係で、

消失点があるところにはアイレベルがあり、アイレベルがあるところには消失点がある。

そして、消失点とアイレベルの描き方は、それぞれ以下のとおりでした。

・消失点の描き方 : 1つの点 ・ で描く

一点透視図法なので、消失点は1つ。

つまり、消失点は1つ描く。

・アイレベルの描き方 : 1本の線 ー で描く

アイレベルはカメラの高さなので、1つの絵に基本的に1本しかない。

消失点は1個で、アイレベルも1本描くんだったね!

一点透視図法のおさらい

一点透視図法は消失点を1つ使って描きますが、遠近感がついたときに消失点に収束するのは互いに平行な辺同士でしたね。

一点透視図法は上から見ると、以下のような状態でした。

パースがつく(遠近感がつく)、つまり消失点に収束するのは、赤の矢印で示している奥行きの辺だけでしたね。

正方形などの平面であれば、奥行きの辺は2本ですが、

立方体や直方体などの箱の場合は、以下のように、奥行きの辺は上面と底面の計4本になります。

平面であれば消失点に収束する奥行きの辺は2本。

箱であれば消失点に収束する奥行きの辺は4本なんだね!

まとめると、以下のとおりです。

☆ 一点透視図法を描く上でのポイント

・一点透視図法は1つの消失点を使って描く

・消失点に向かう辺は、奥行きの辺のみ

・正方形などの平面の場合

・立方体や直方体などの箱の場合

奥行きの辺を消失点に向かわせればOK。

では以上を意識して、一点透視図法を描いていきましょう。

さて、一点透視図法で描くものには、以下のように、正方形などの平面と、

立方体や直方体などの箱の2パターンがありますよね。

① 正方形などの平面

② 立方体や直方体などの箱

それぞれ説明していきます。

まずは、正方形などの平面の描き方です。

平面の方が簡単なので、まずは平面から描いていこう!

① 正方形などの平面の描き方

今回は、以下のような見下ろした平面を描いていきます。

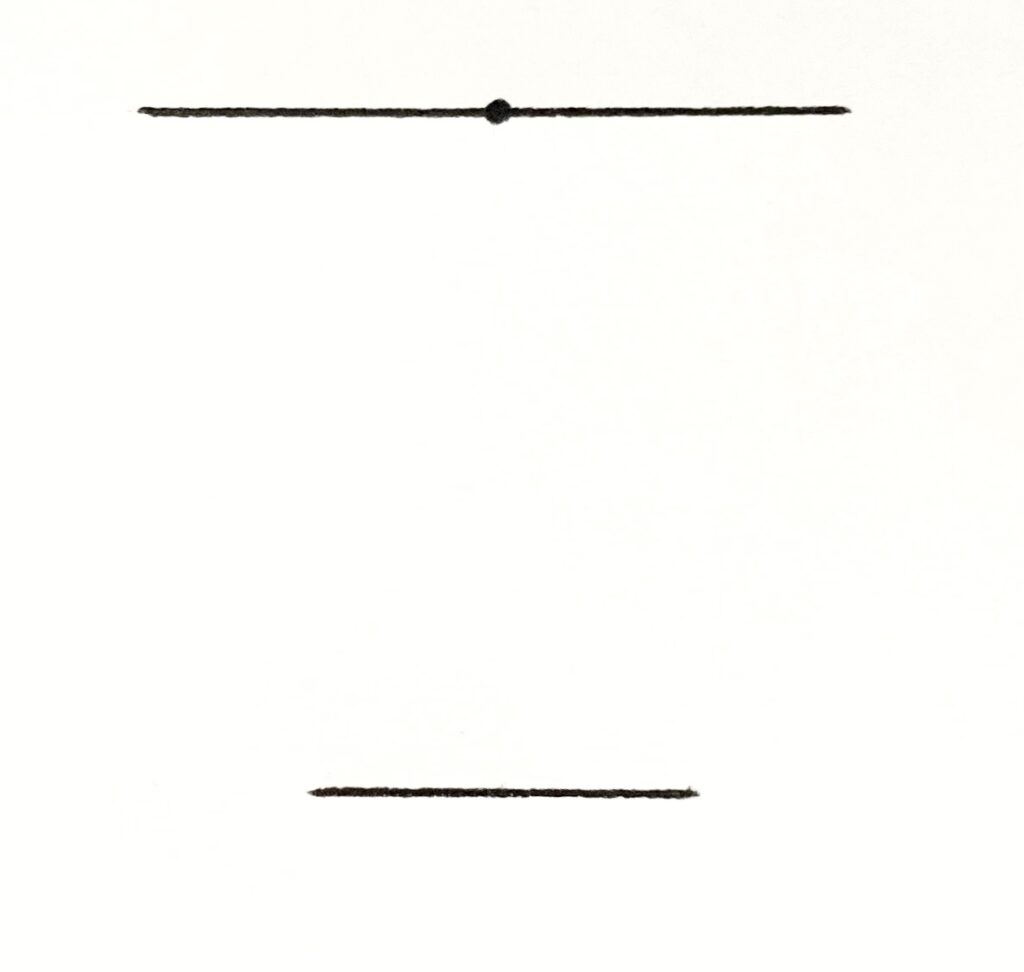

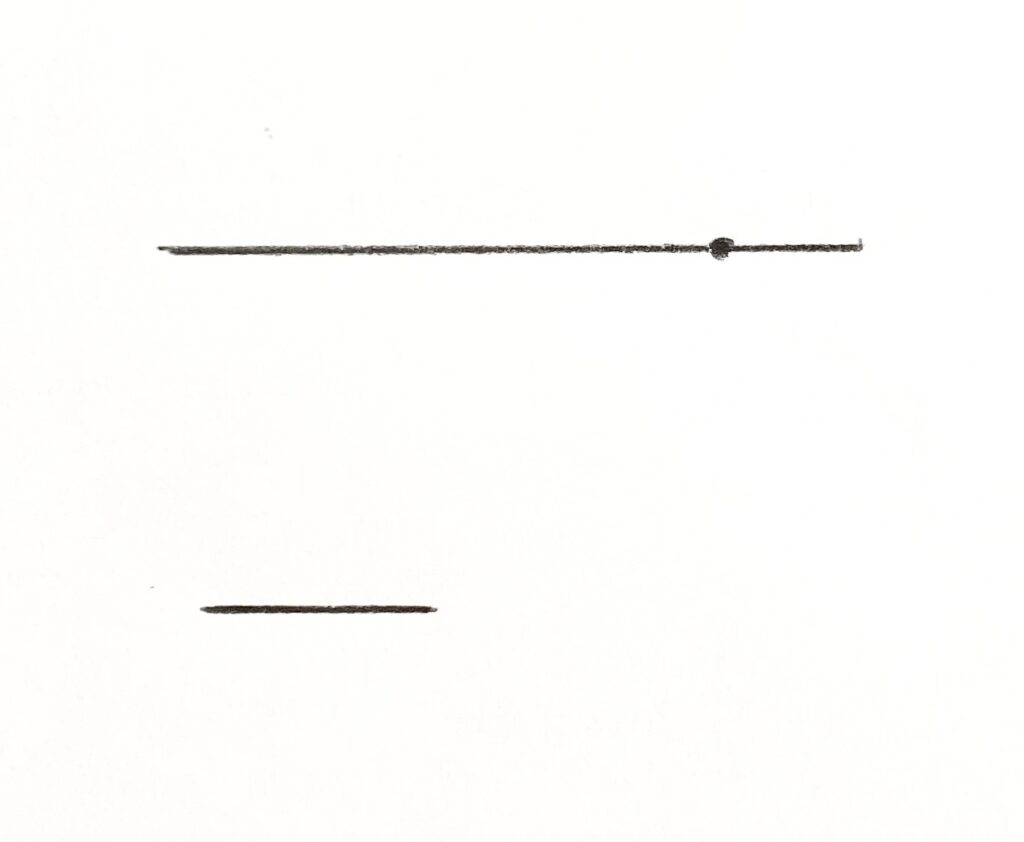

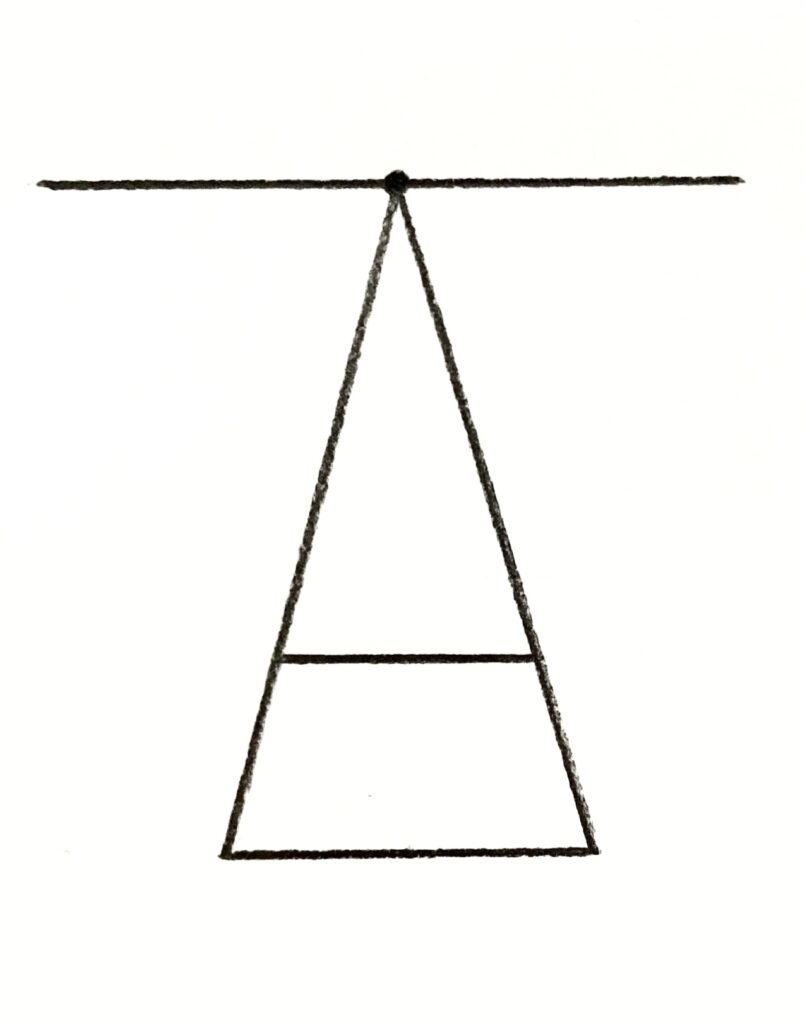

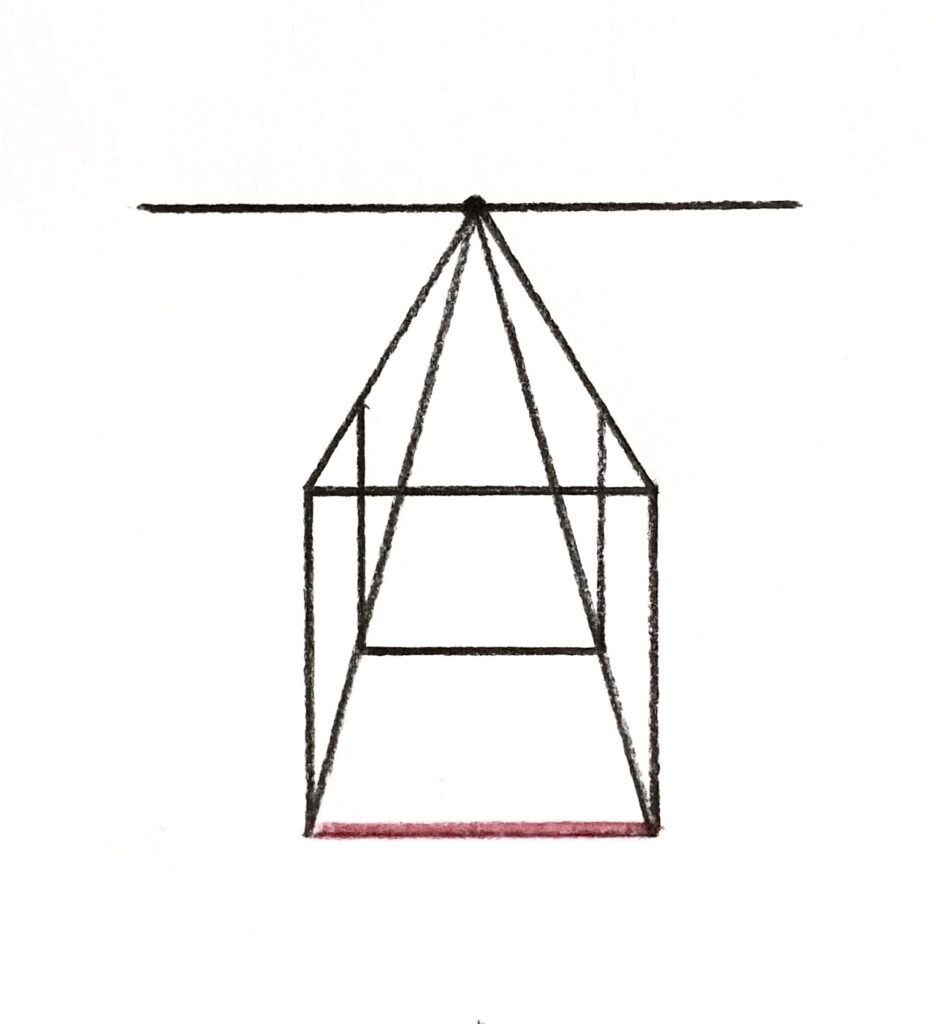

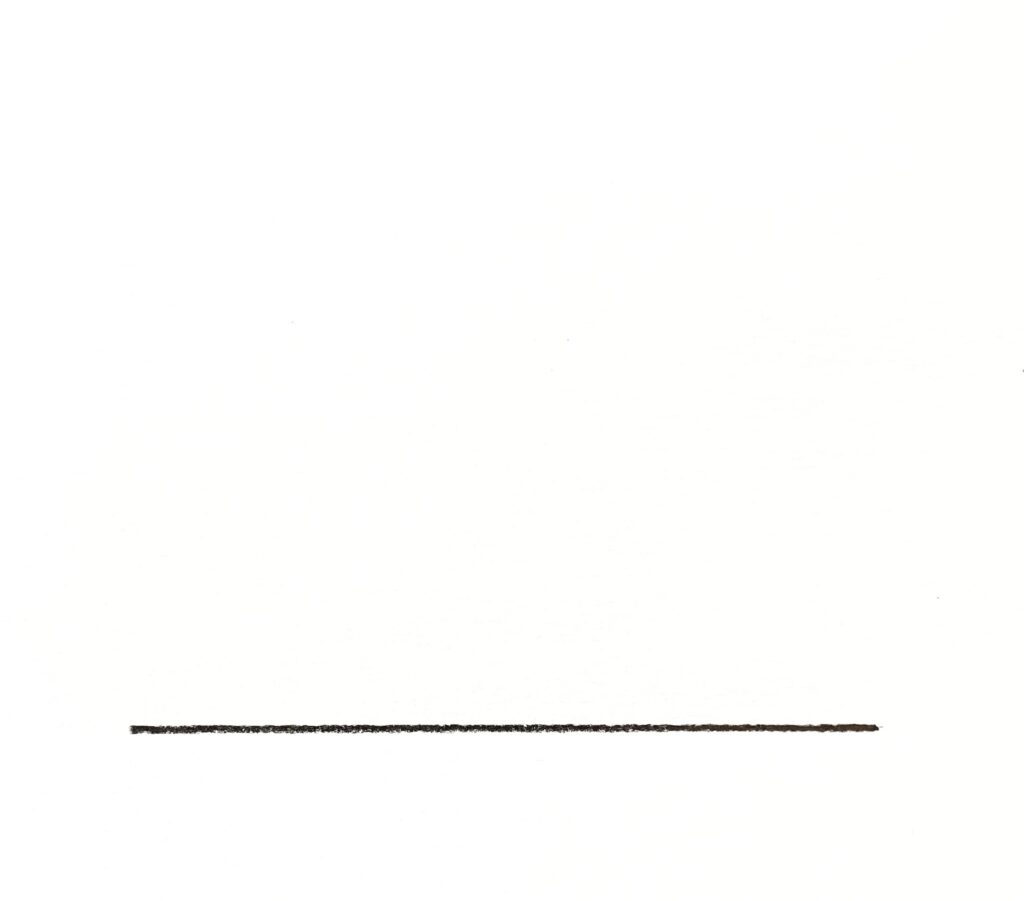

① アイレベルを引く

まず、アイレベルを1本引きます。

以下のような感じですね。

今回は見下ろした平面を描いていくので、アイレベルは紙の上付近に描きます。

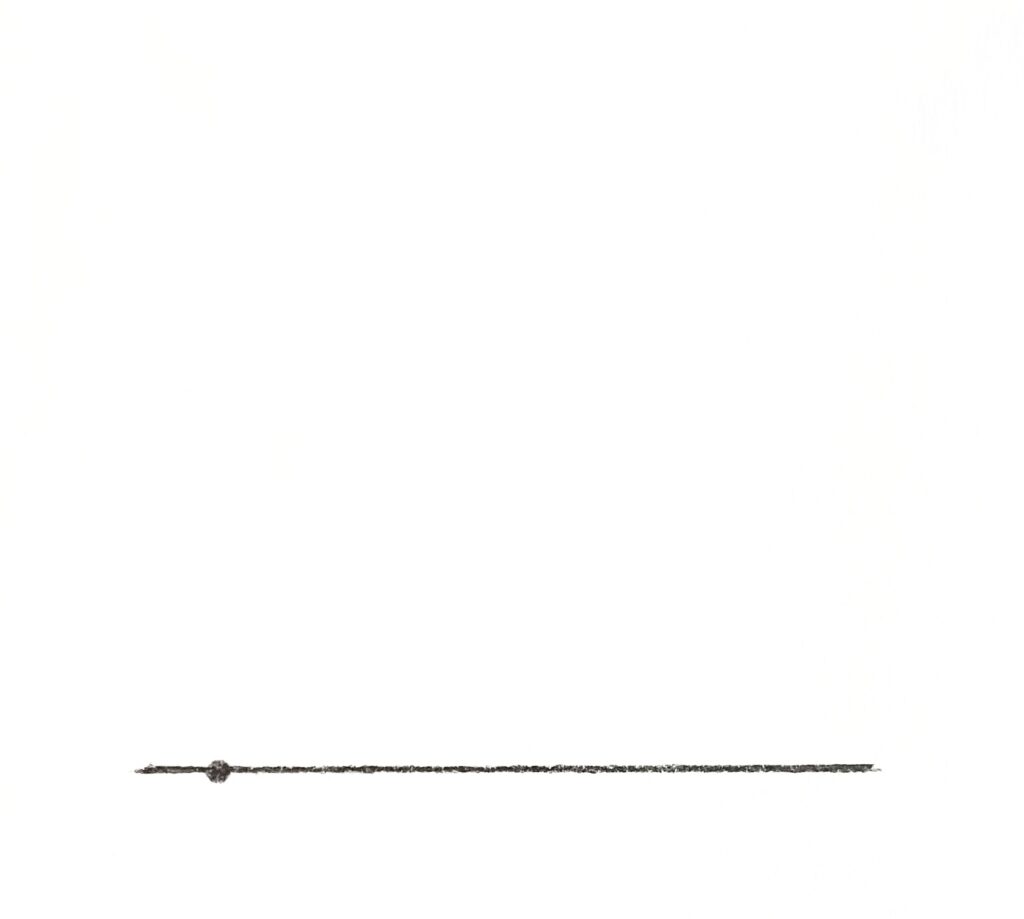

② アイレベル上に消失点を設置する

次に、アイレベル上に消失点を設置します。

以下のような感じですね。

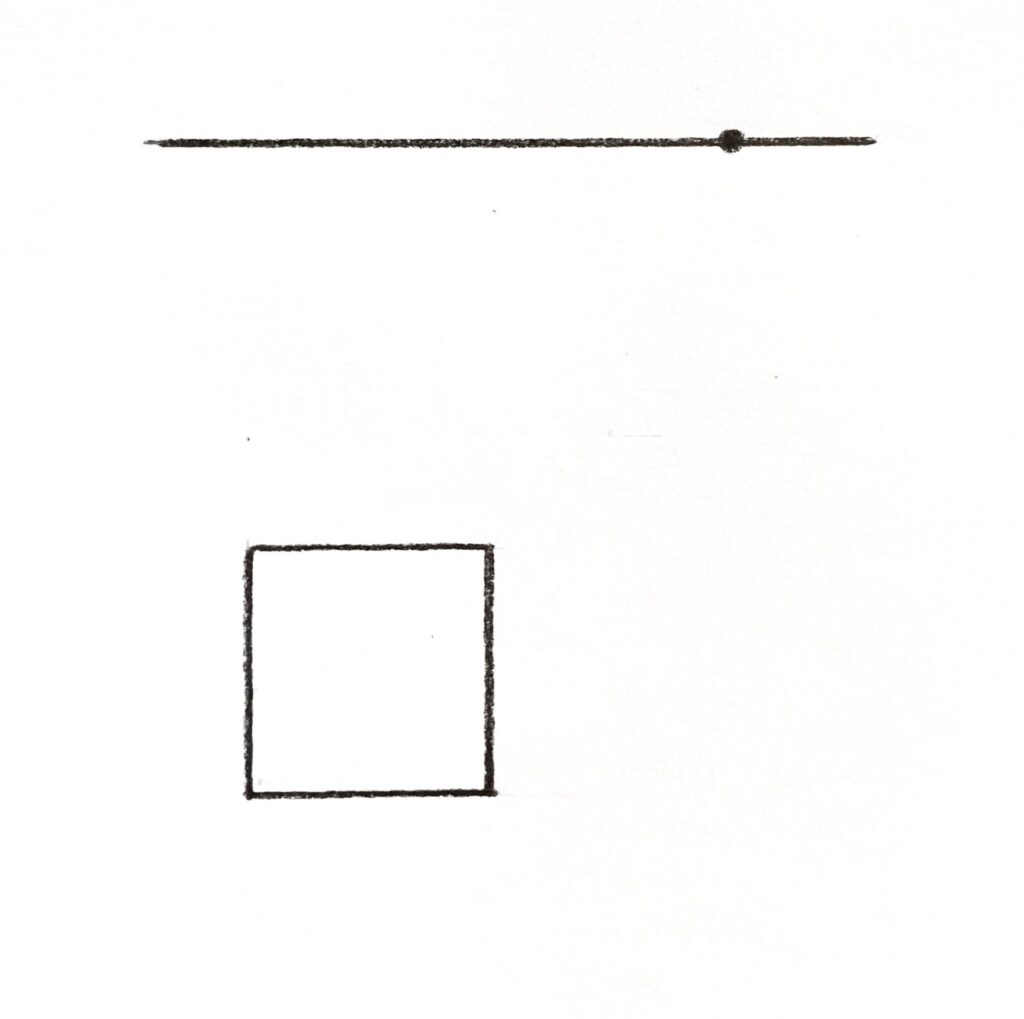

③ 平面の手前の横辺を描く

消失点が設置できたら、次に平面の手前の横辺を描きます。

このとき、平面の手前の横辺は、アイレベルに対して平行に引きます。

以下のような感じですね。

横辺の長さはお好みでOK!

また、横辺の位置もお好みでOKです。

今回は、画面の真ん中付近に描いていますが、以下のように、左に描いても右に描いてもOKです。

④ 平面の手前の横辺の両端から消失点に向かって線を引く

平面の手前の横辺が描けたら、この平面の手前の横辺の両端から消失点に向かって線を引きます。

以下のような感じです。

⑤ 平面の奥の横辺を引く

最後に、平面の奥の横辺を引きます。

このとき、平面の奥の横辺はアイレベルに対して平行に引きます。

以下のような感じですね。

今回は、正方形に見える位置で引いています。

奥行きの位置は大体でOKだよ!

これで、一点透視の平面の完成です。

では続いて、立方体や直方体などの箱の描き方です。

② 立方体や直方体などの箱の描き方

箱は色々な描き方がありまして、こう描かないといけないという決まりはないので、

今回は初心者の方でも描きやすい描き方を2つ紹介します。

描きやすい方を使ってみてね!

まず最初に、先ほど描いた平面から箱を描く描き方を紹介します。

平面から描く描き方

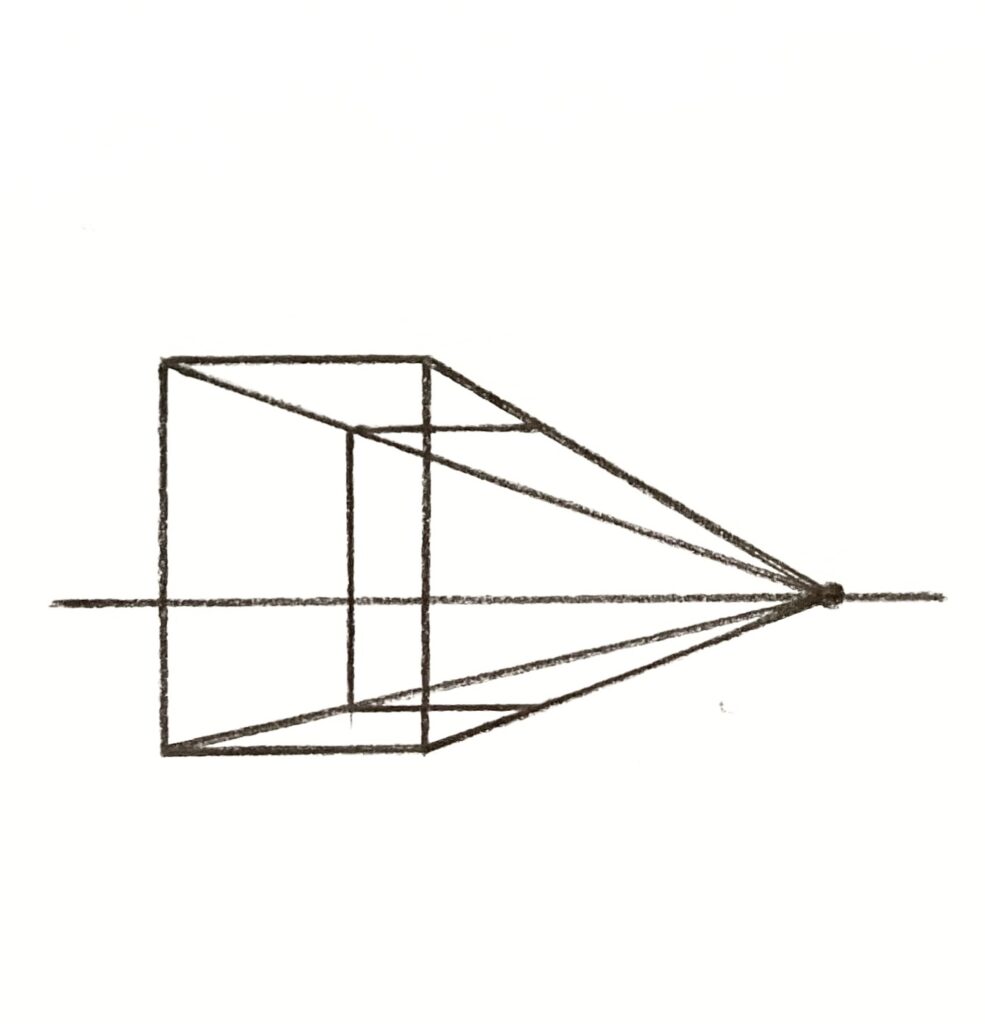

先程描いた以下の一点透視の正方形や長方形を使って描いていきましょう。

ここから立方体や直方体の箱にしていくよ

① 箱の底面の手前の横辺の両端から、アイレベルに対して垂直な縦辺を引く

まず、箱の底面の手前の横辺(赤辺)から、アイレベルに対して垂直な縦辺を引きます。

以下のような感じですね。

立方体なら箱の底面の手前の横辺(赤辺)と同じ長さにします。

一点透視図法は、横の辺と縦(高さ)の辺にはパースはつかない(遠近感がつかない)から、定規で長さを測れるよ

今回は、立方体にしてみようと思います。

縦辺が引けたら、横辺も1本引いて箱の手前の面を完成させます。

このとき、横辺はアイレベルに対して平行に引きます。

以下のような感じですね。

これで箱の手前の面が完成したことになるよ!

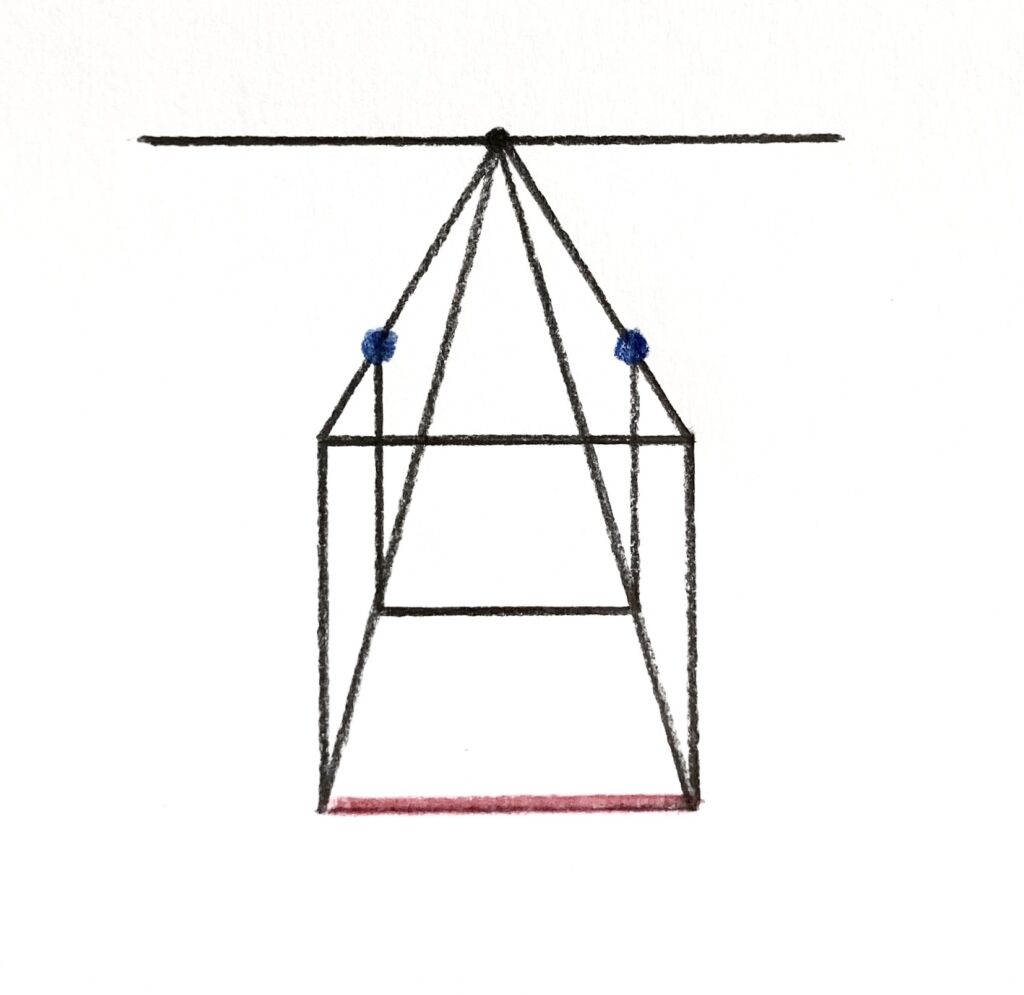

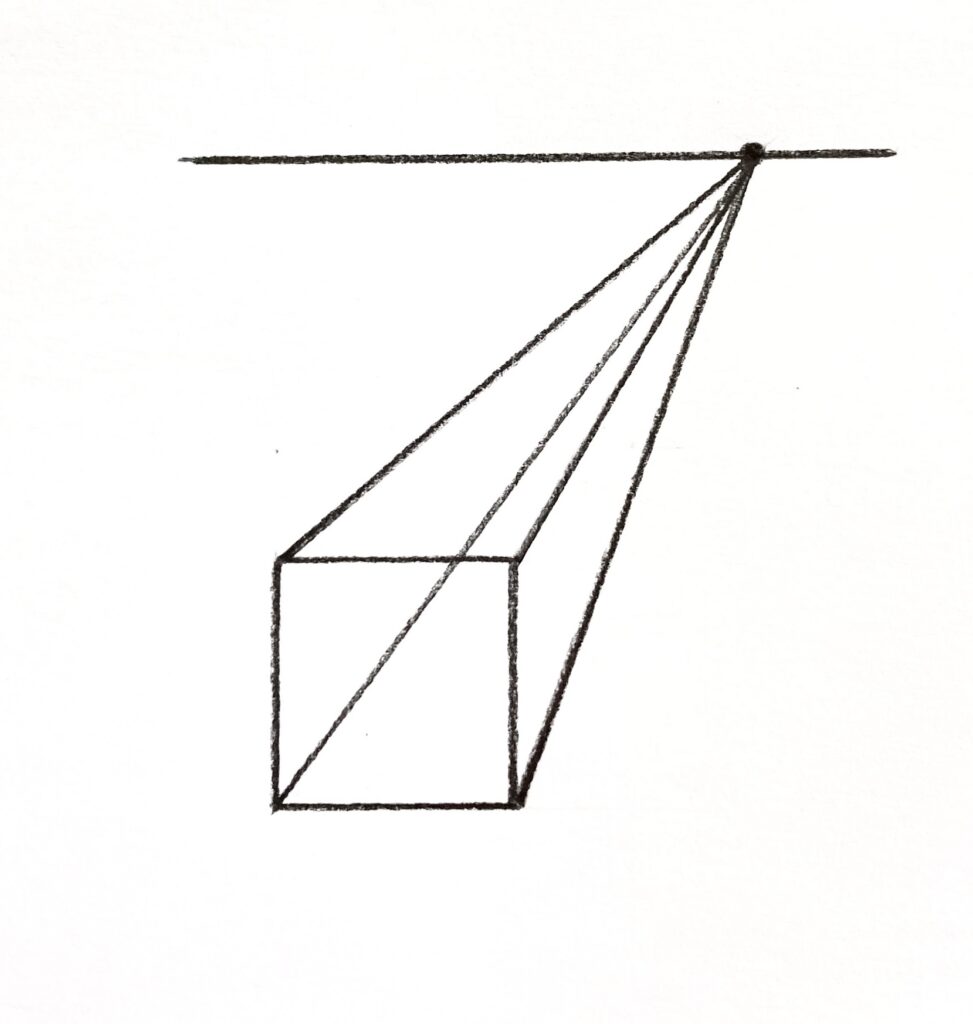

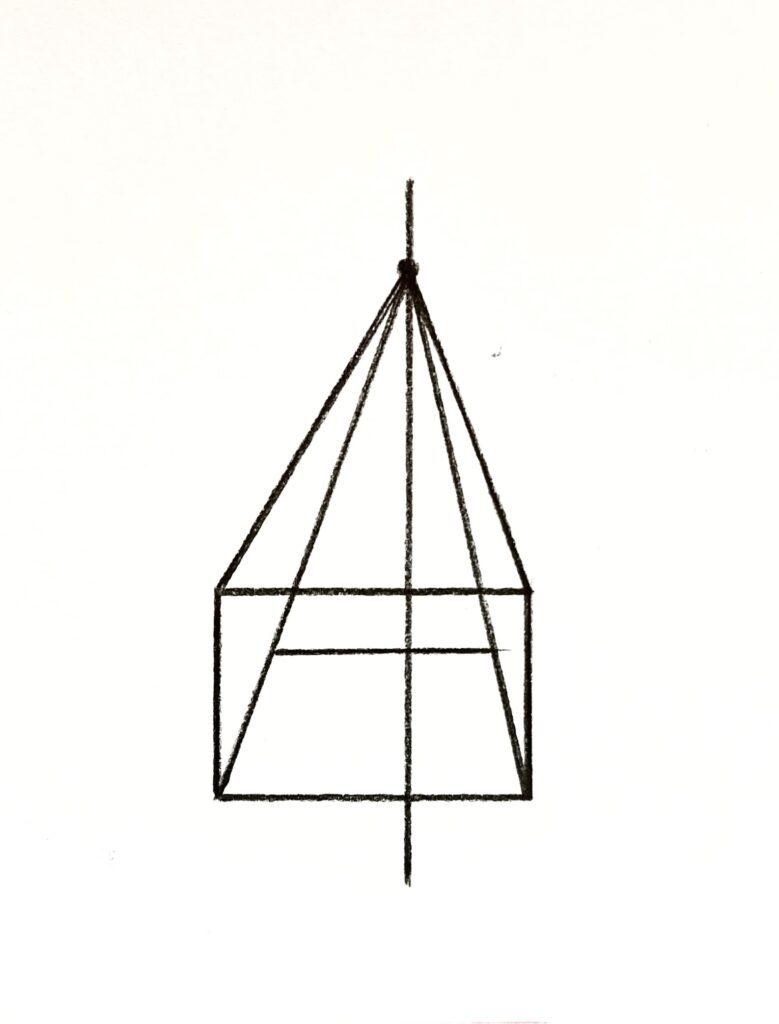

② 箱の手前の面の縦辺2本の上端から、消失点に向かって線を引く

次に、先程作成した箱の手前の面の縦辺2本の上端から、消失点に向かって線を引きます。

以下のような感じですね。

③ 箱の底面の奥の横辺の両端から、アイレベルに対して垂直な縦辺を引く

そしたら、次に箱の底面の奥の横辺の両端から、アイレベルに対して垂直な縦辺を引きます。

以下のような感じですね。

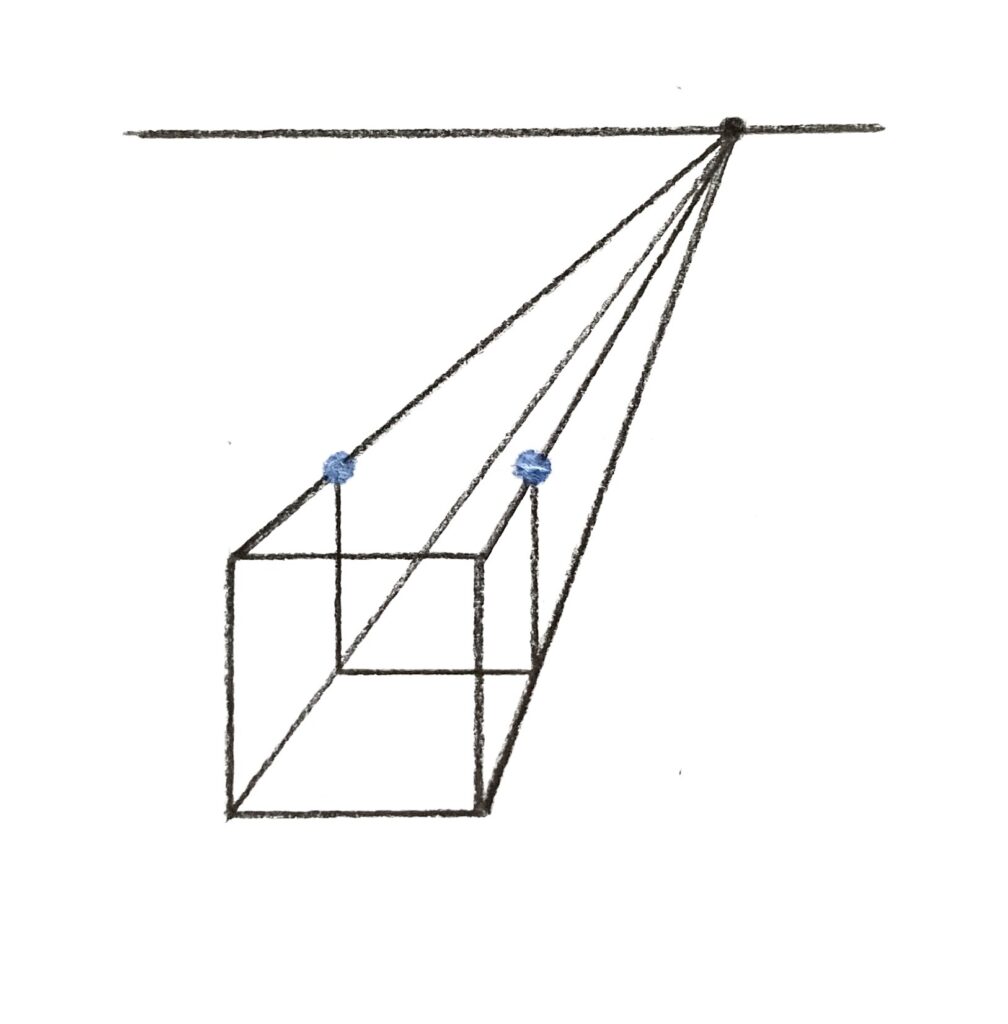

そうすると、以下のように、箱の手前の面の縦辺2本の上端から消失点に向かう線との交点(青の点)が2つできますよね。

あとは、この青の点をつなぐ横辺を引けば一点透視の箱の完成です。

この横辺はアイレベルに対して平行に引きます。

以下のような感じですね。

きちんと描けていたら、横辺は自然とアイレベルに対して平行になっているはずだよ

では続いて、箱の手前の面から描く描き方を紹介します。

箱の手前の面から描く描き方

今回は、先程と同じく以下のような見下ろした箱を描いていきます。

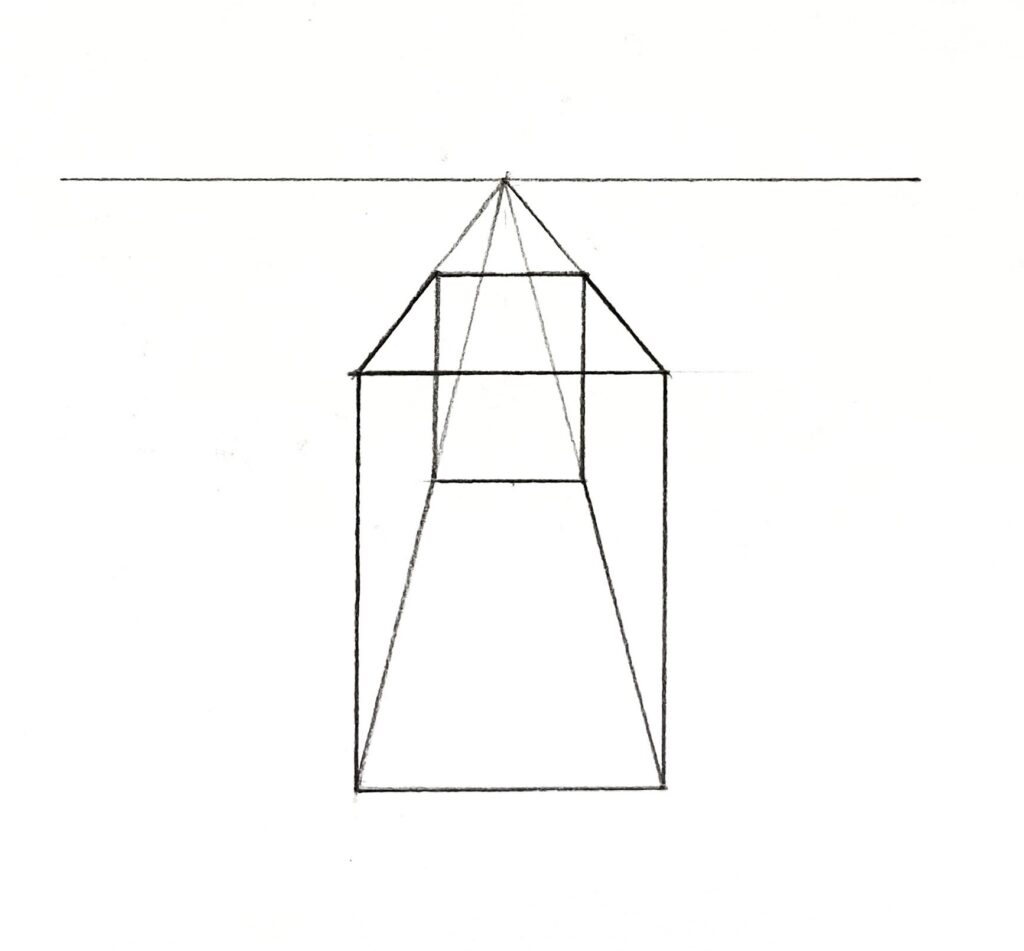

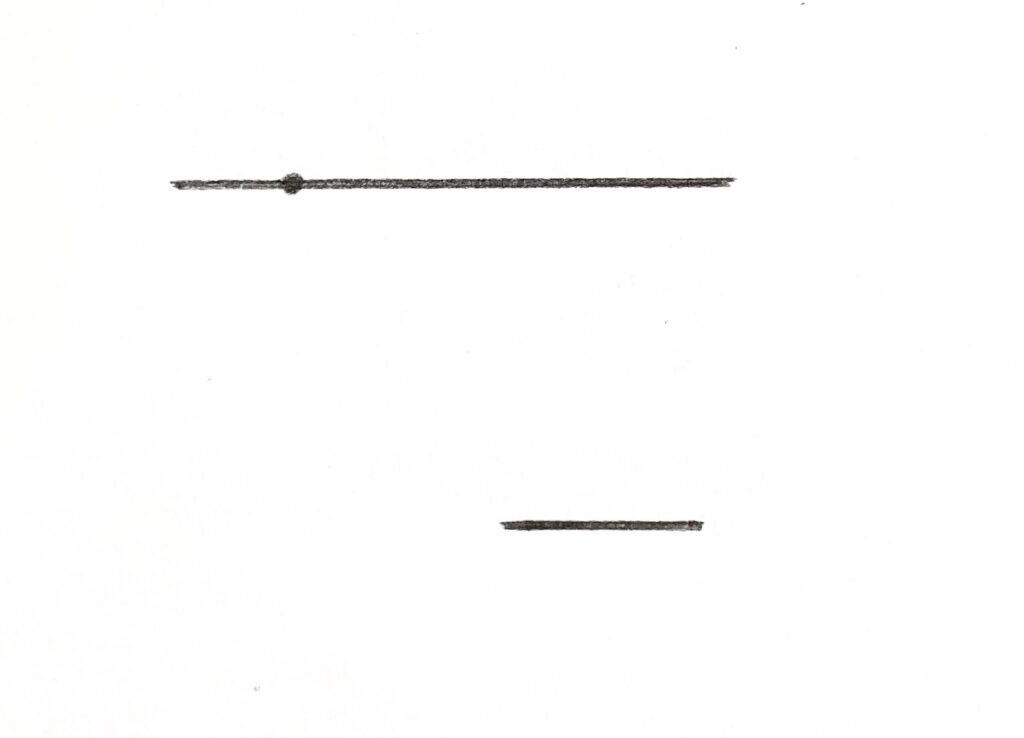

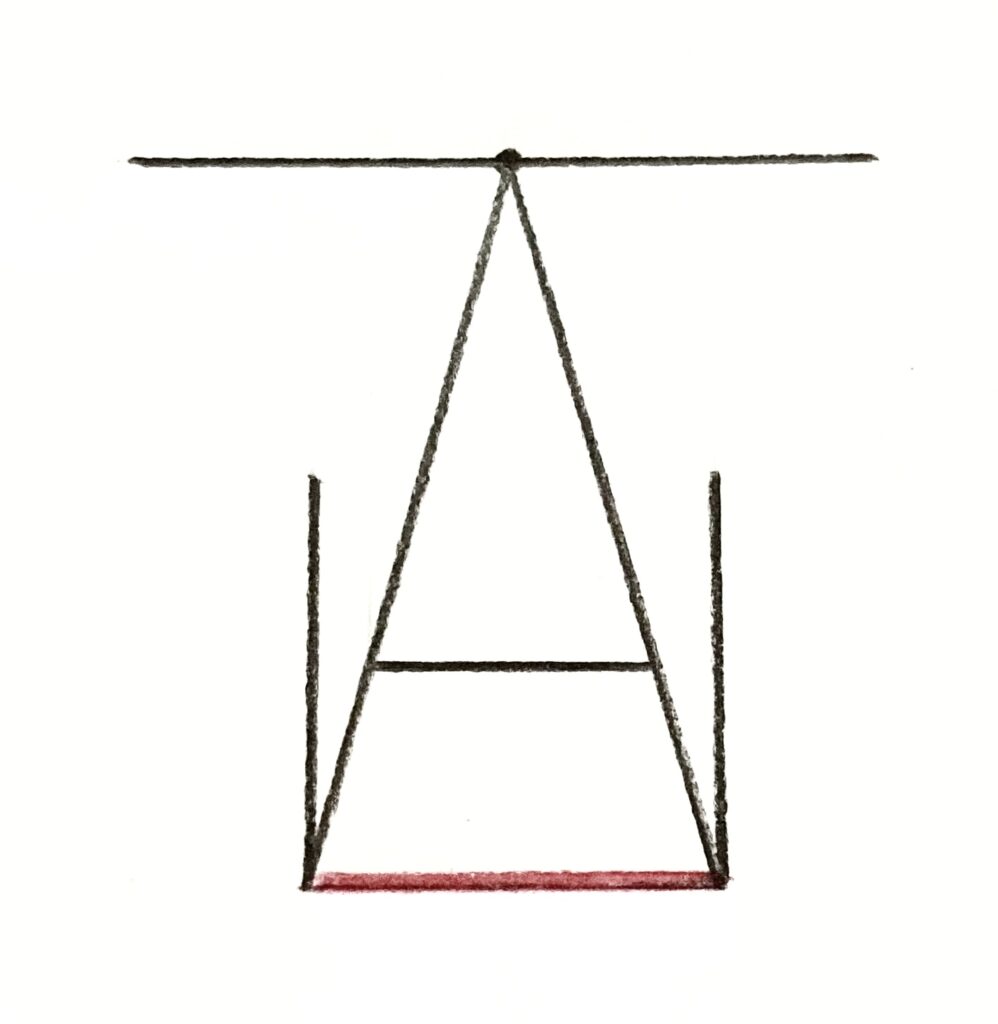

① アイレベルを引く

まず、アイレベルを1本引きます。

以下のような感じですね。

今回は見下ろした箱を描いていくので、アイレベルは紙の上付近に描きます。

② アイレベル上に消失点を設置する

次に、アイレベル上に消失点を設置します。

以下のような感じですね。

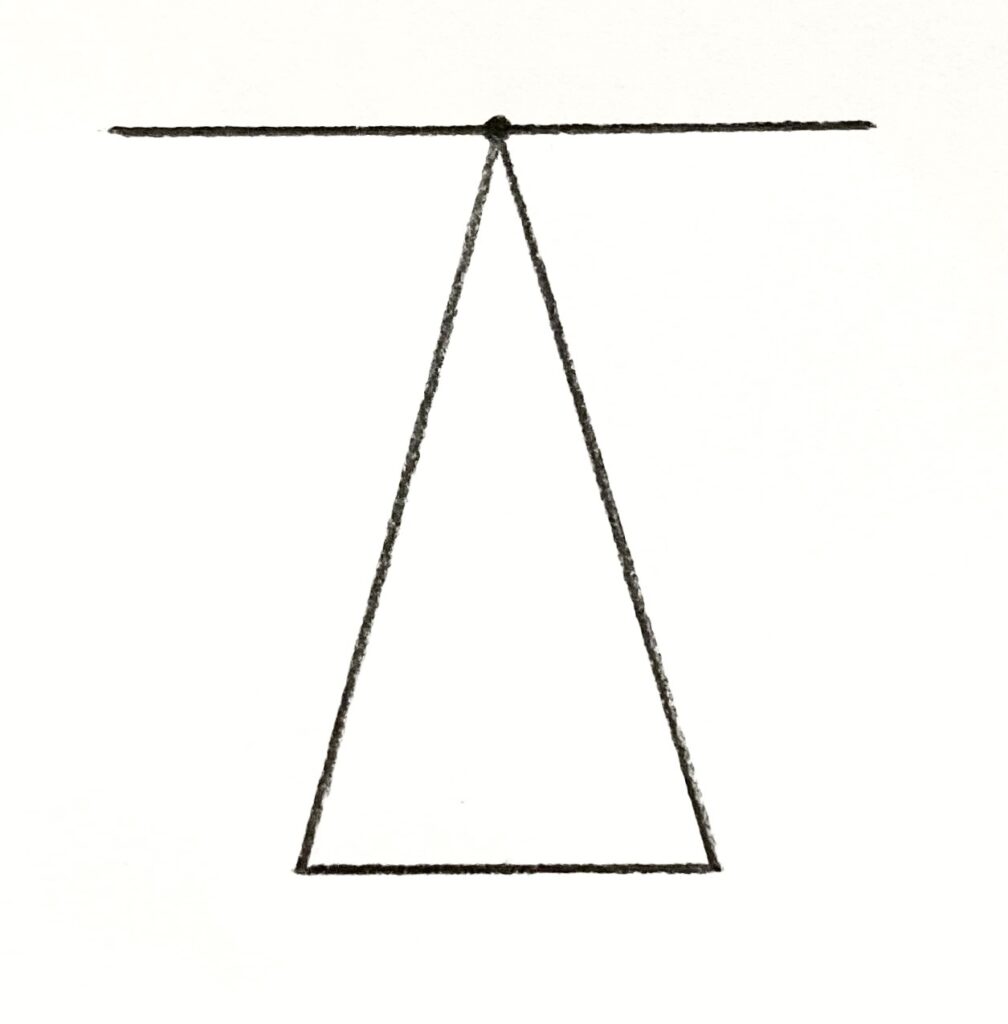

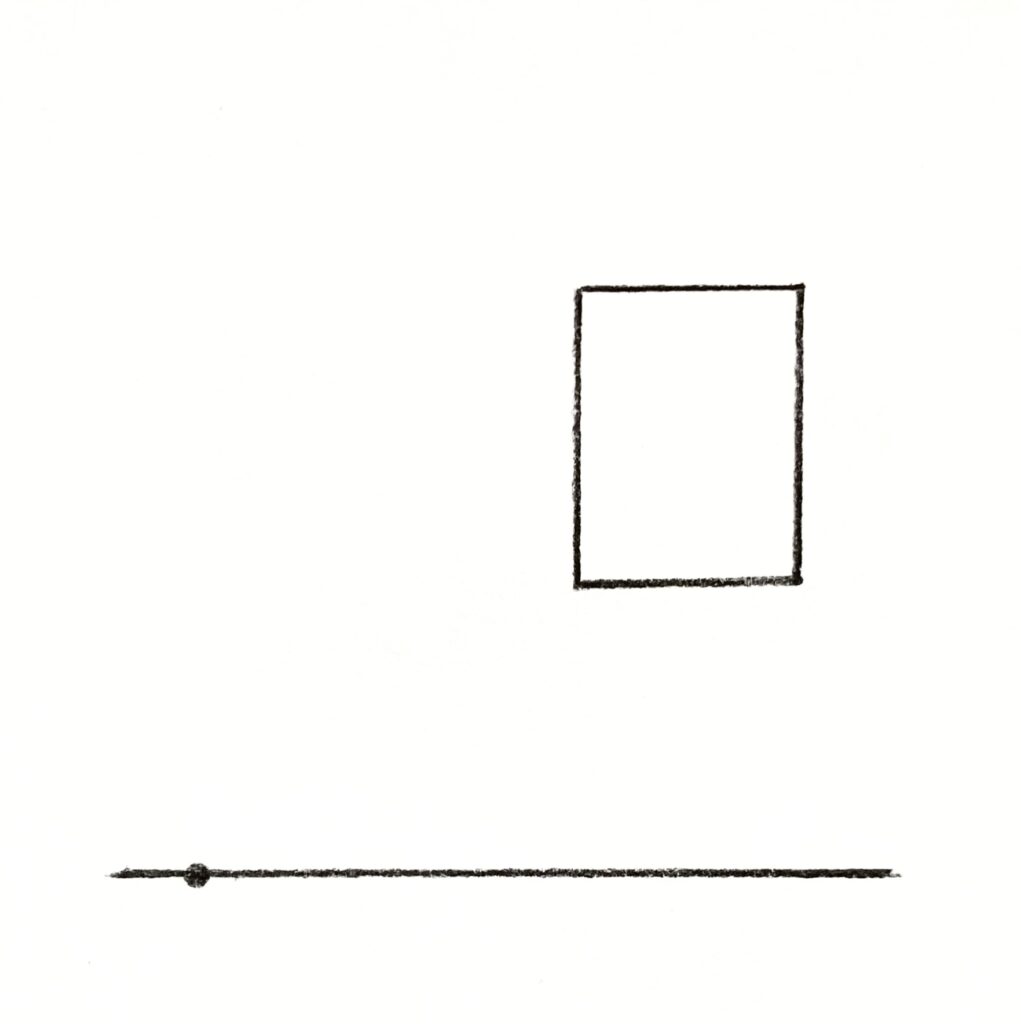

③ 箱の手前の面を描く

消失点が設置できたら、次に箱の手前の面を描きます。

このとき、縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、横の辺はアイレベルに対して平行に描きます。

以下のような感じですね。

立方体にしたい場合は、縦(高さ)の辺と横の辺を同じ長さにします。

一点透視図法は、縦(高さ)の辺と横の辺にはパースはつかない(遠近感がつかない)から定規で長さを測れるよ

また今回は、箱の手前の面を消失点の左側に描いていますが、消失点の右側に描いてもOKです。

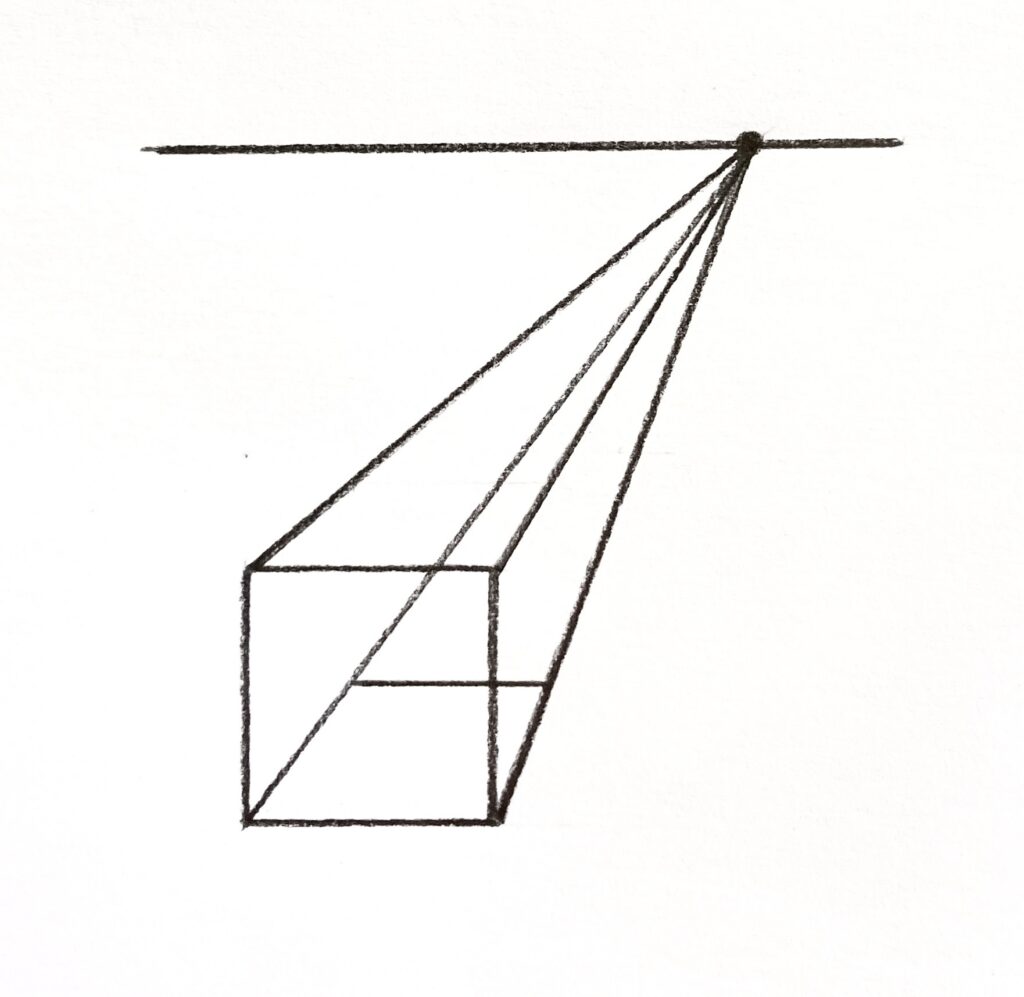

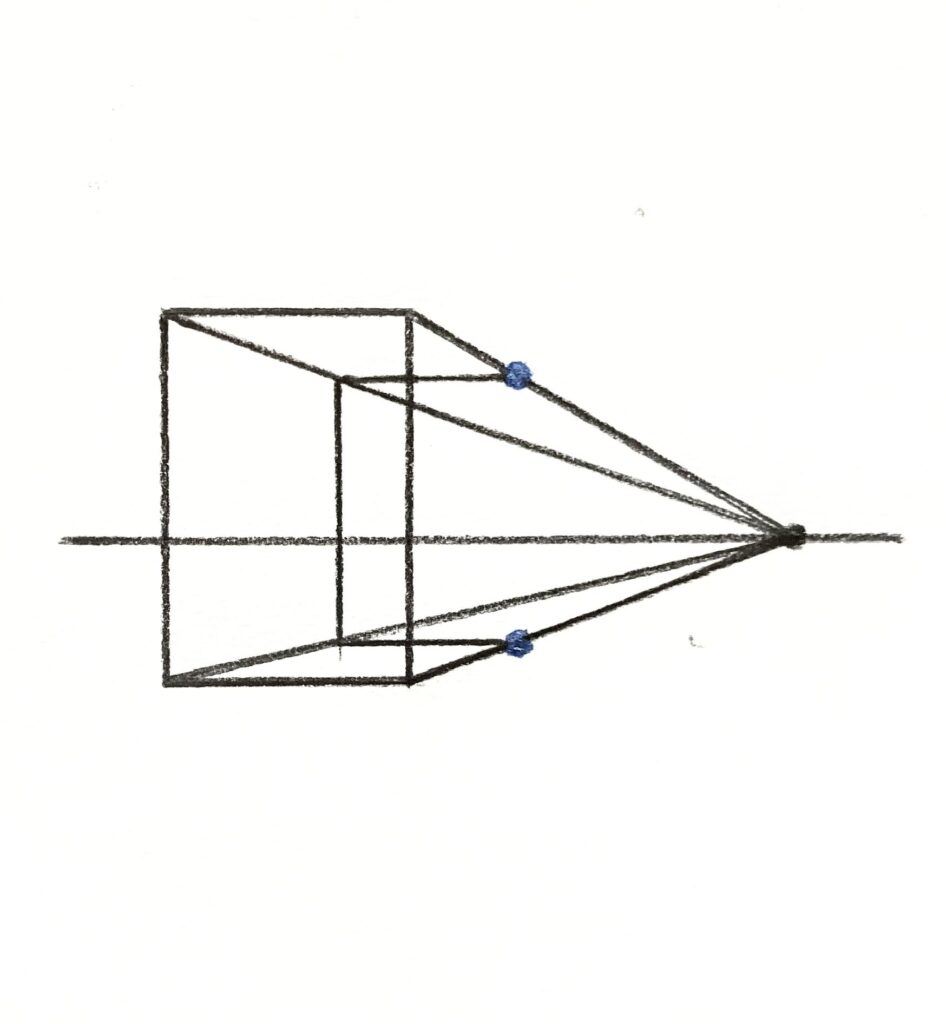

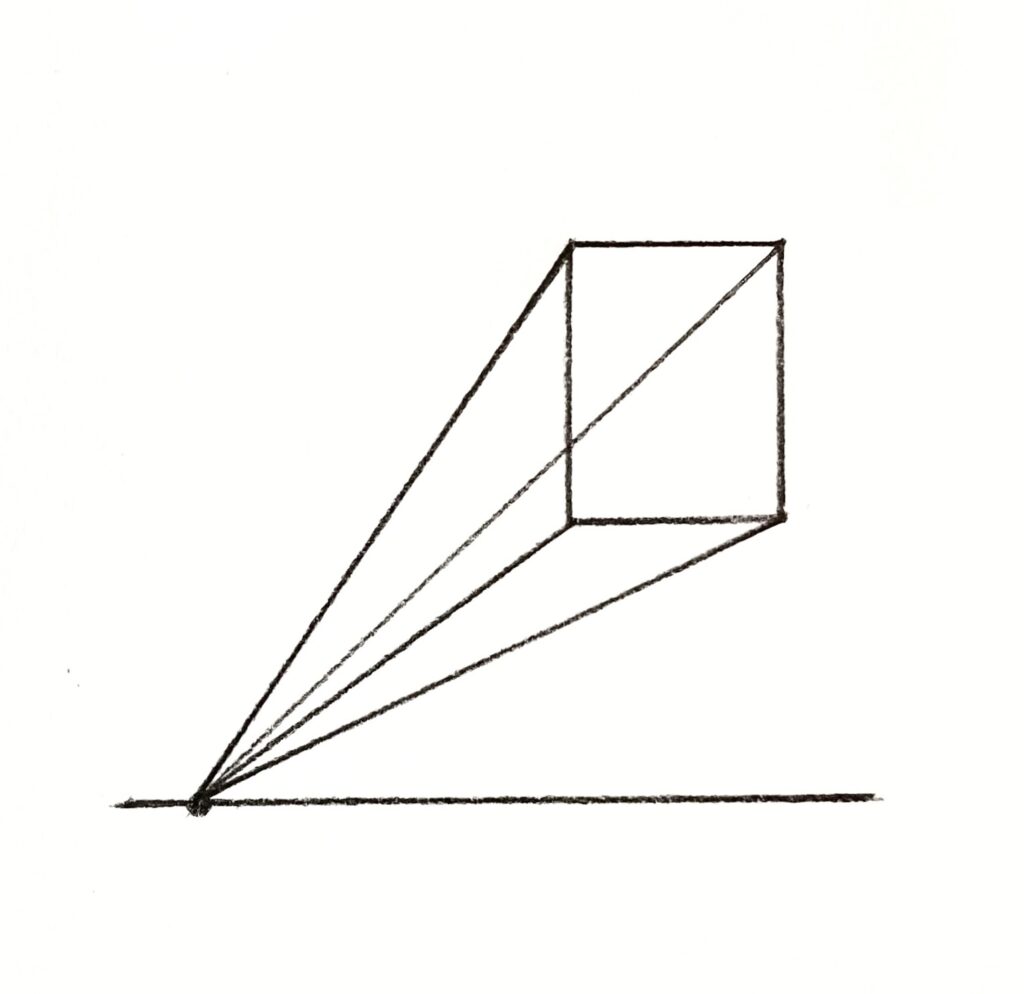

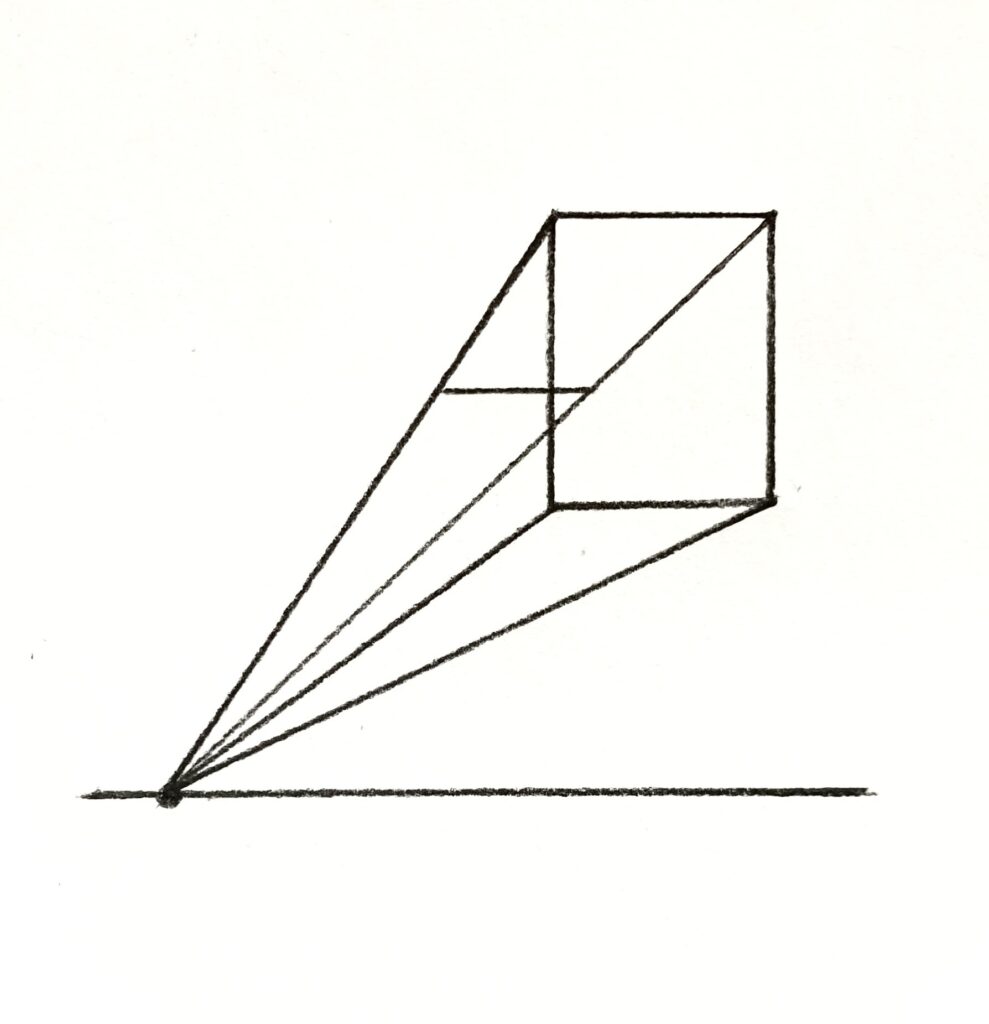

④ 箱の手前の面の縦辺2本の上端と下端から、消失点に向かって線を引く

箱の手前の面が描けたら、この手前の面の縦辺2本の上端と下端から、消失点に向かって線を引きます。

以下のような感じですね。

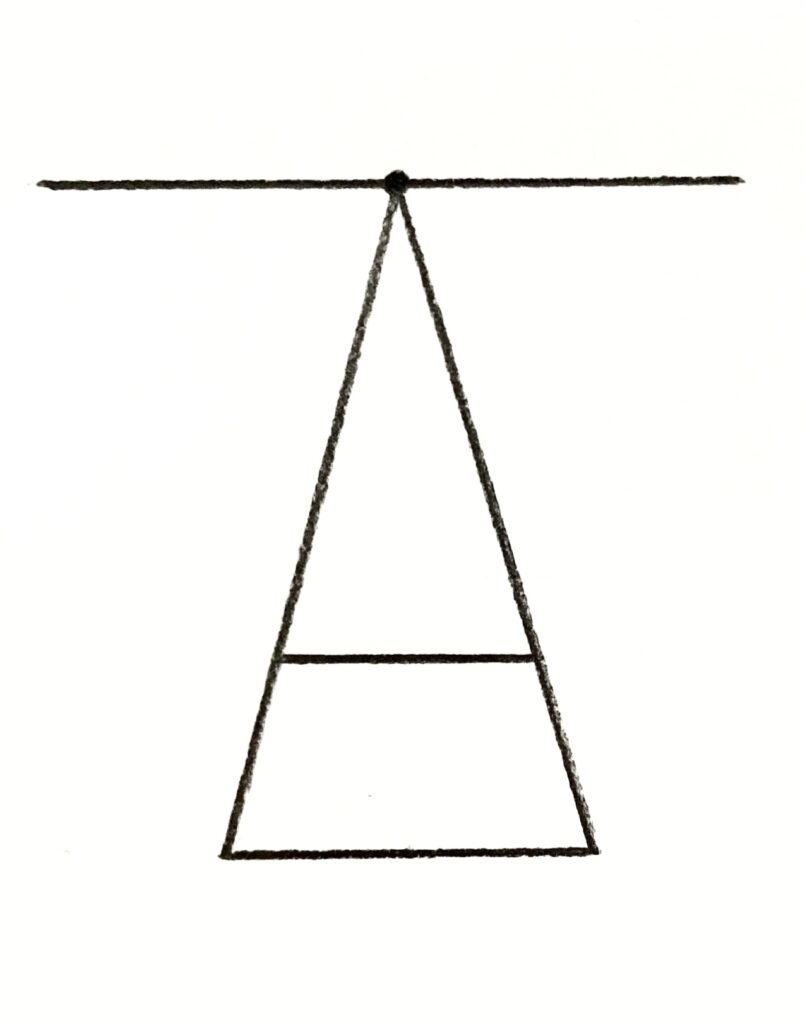

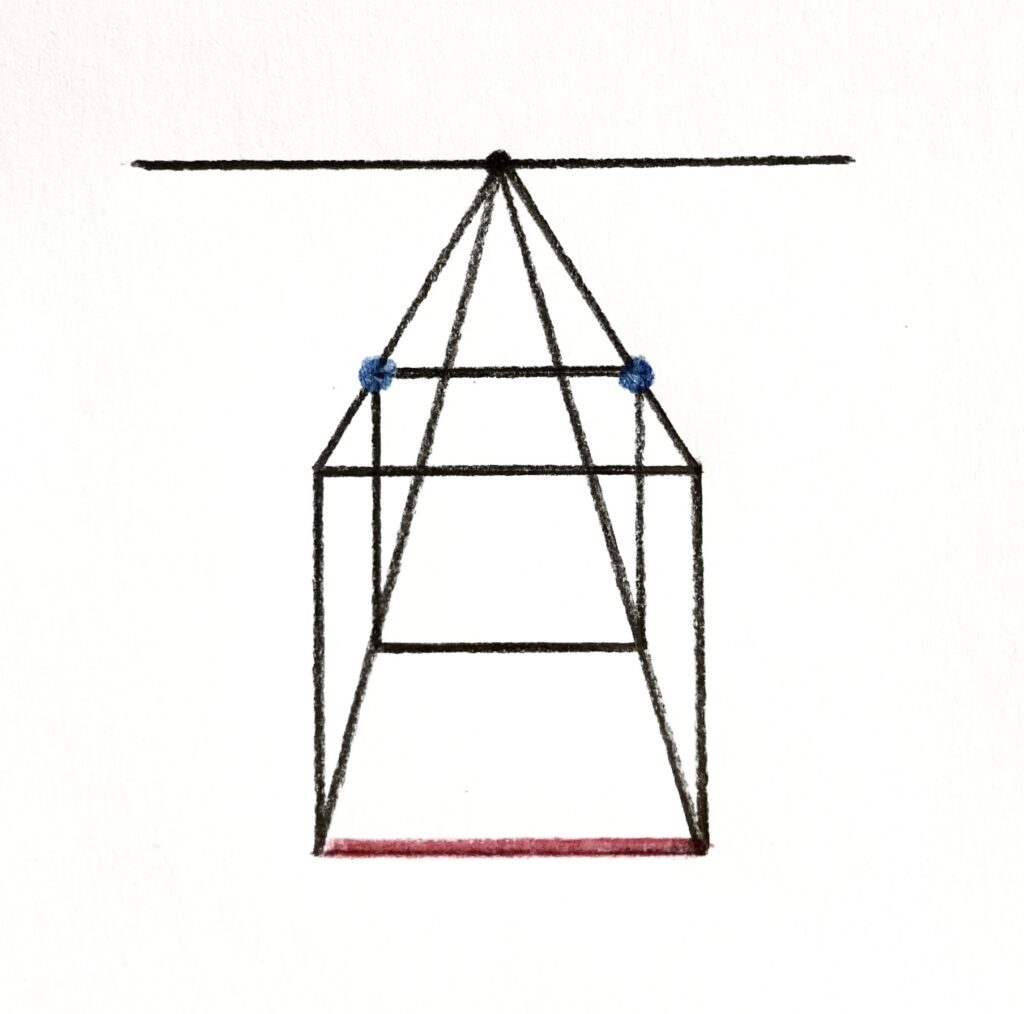

⑤ 箱の奥行きを決めるために、横辺を1本引く

次に、箱の奥行きを決めるために、箱の底面に横辺を1本引きます。

このとき、横辺はアイレベルに対して平行に引きます。

以下のような感じですね。

今回は、立方体にしようと思うので、正方形に見える位置で奥行きを決めています。

奥行きの決め方ですが、この場合、見下ろしているので、箱の底面部分で奥行きを考えると決めやすいです。

一点透視図法の奥行きの決め方は、

【簡単!】一点透視図法 奥行きの決め方 感覚で決めるときの1つのコツ

で詳しく解説しているので参考にしてください。

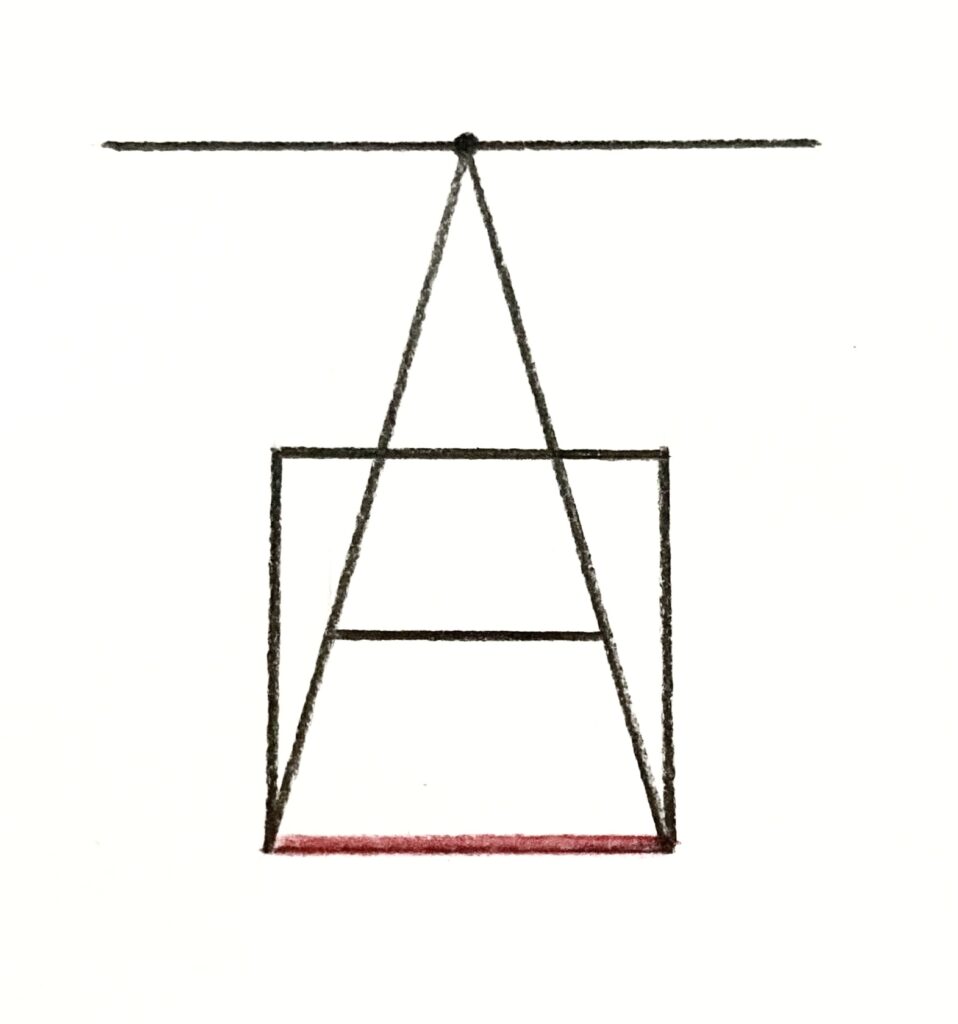

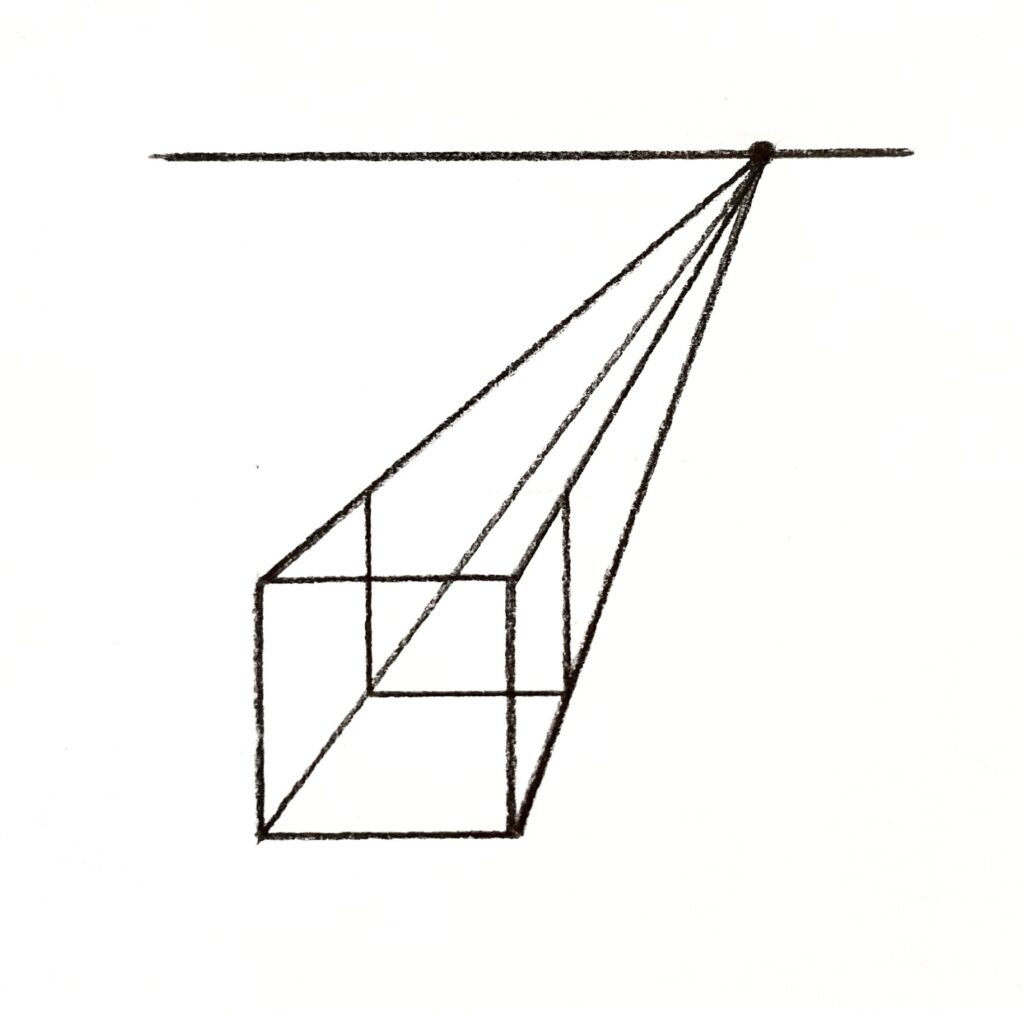

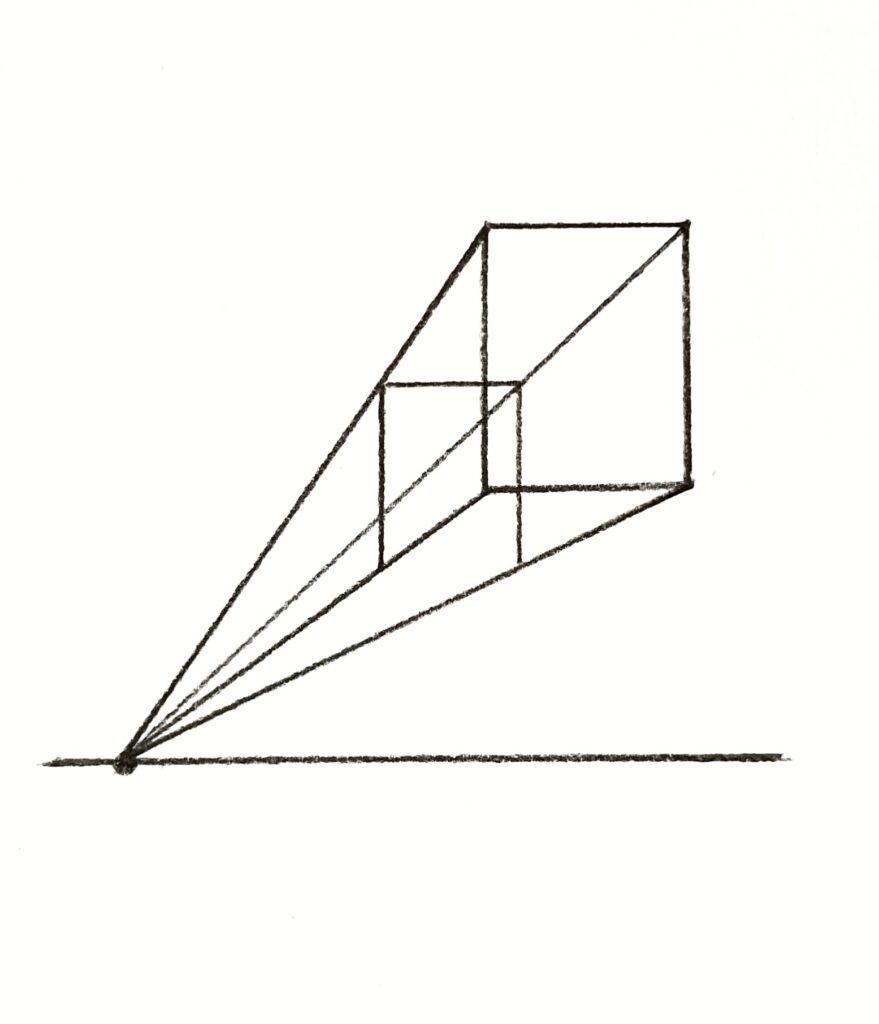

⑥ 箱の底面の奥の横辺の両端から、アイレベルに対して垂直な縦辺を引く

そしたら、先程引いた箱の底面の奥の横辺の両端から、アイレベルに対して垂直な縦辺を引きます。

以下のような感じですね。

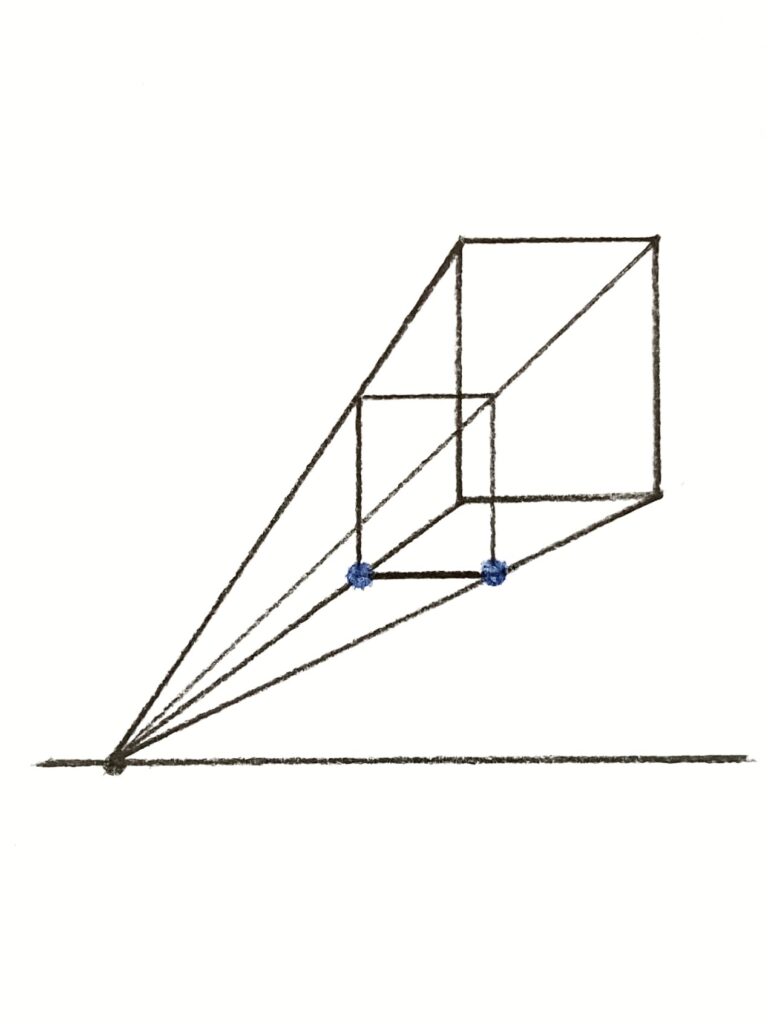

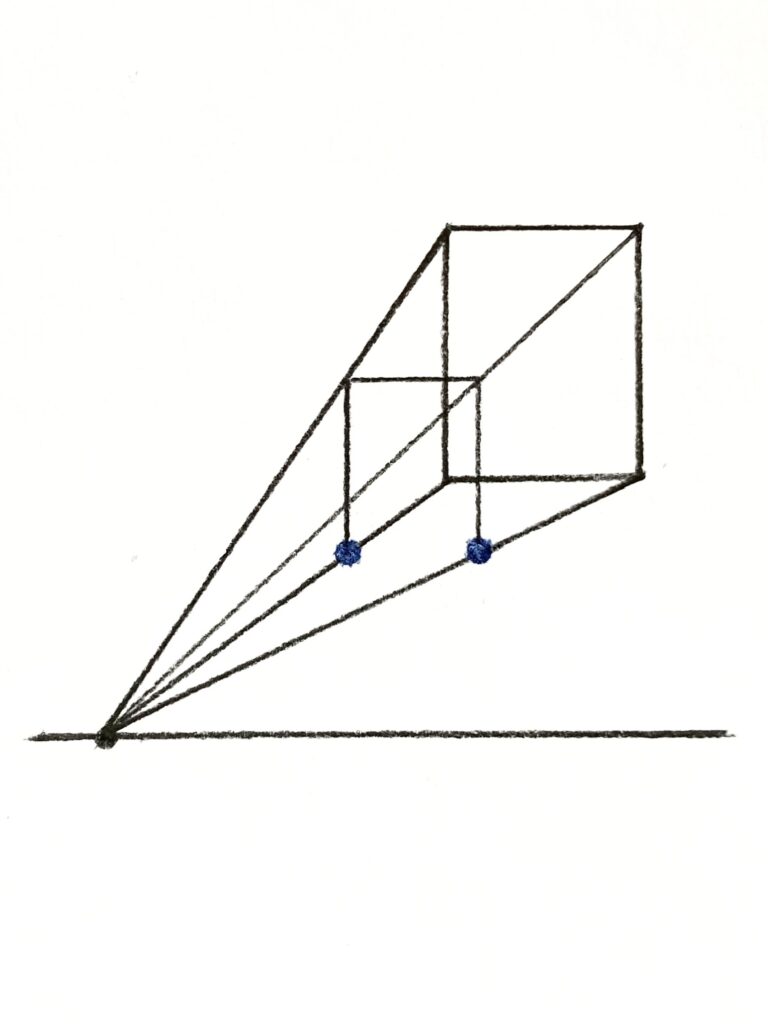

そうすると、以下のように、箱の手前の面の縦辺2本の上端から消失点に向かう線との交点(青の点)が2つできますよね。

あとは、この青の点をつなぐ横辺を引けば、一点透視の箱の完成です。

この横辺はアイレベルに対して平行に引きます。

以下のような感じですね。

きちんと描けていたら、横辺は自然とアイレベルに対して平行になっているはずだよ

アイレベルの高さが違う場合は?

今回は、見下ろして箱の上面が見えている状態、つまり、アイレベルより下に箱がある状態を描きましたが、

以下のように、アイレベルに箱がまたがった状態や、

見上げて箱の底面が見えている状態、つまり、アイレベルより上に箱がある状態もありますよね。

ただ、以上のような場合も、これまで描いてきた箱の上面が見えている状態(アイレベルより下に箱がある状態)と描き方は全く同じです。

ポイントは、箱の縦(高さ)の辺をアイレベルに対して垂直に描くことだけです。

アイレベルの高さが違っても描き方は全く一緒だよ

とはいっても、慣れないうちは少し難しいかもしれないので、説明しておきます。

① アイレベルに箱がまたがった状態(アイレベルが箱の高さにかぶる場合)

① アイレベルを引く

まず、アイレベルを1本引きます。

以下のような感じですね。

今回は、アイレベルに箱がまたがった状態なので、アイレベルは紙の真ん中付近に描きます。

② アイレベル上に消失点を設置する

次に、アイレベル上に消失点を設置します。

以下のような感じですね。

③ 箱の手前の面を描く

消失点が設置できたら、次に箱の手前の面を描きます。

このとき、縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、横の辺はアイレベルに対して平行に描きます。

以下のような感じですね。

立方体にしたい場合は、縦(高さ)の辺と横の辺を同じ長さにします。

一点透視図法は、縦(高さ)と横の辺にはパースがつかない(遠近感がつかない)から定規で長さを測れるよ

また今回は、箱の手前の面を消失点の左側に描いていますが、消失点の右側に描いてもOKです。

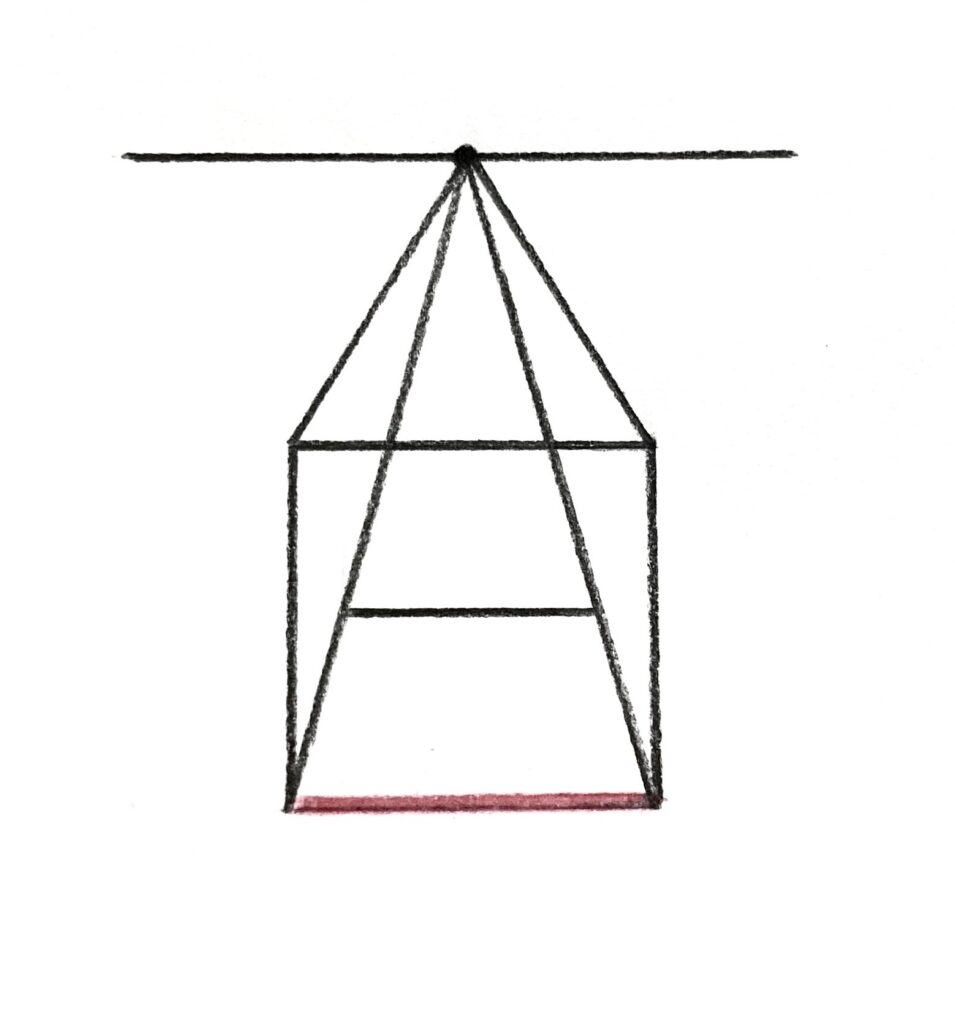

④ 箱の手前の面の縦辺2本の上端と下端から消失点に向かって線を引く

箱の手前の面が描けたら、この手前の面の縦辺2本の上端と下端から、消失点に向かって線を引きます。

以下のような感じですね。

⑤ 箱の奥行きを決める

次に、箱の奥行きを決めていきます。

アイレベルに箱がまたがった状態のときは、箱の底面や上面がアイレベルに近いため、

これまでのように、箱の底面や上面で奥行きを決めるのは少し難しいです。

そのため、紙を回転させて、以下のような状態にすると、奥行きの位置を決めやすいです。

奥行きの横辺を1本引きます。

このとき、横辺は箱の手前の面の横辺に平行に引きます。

以下のような感じですね。

一点透視図法の奥行きの決め方は、

【簡単!】一点透視図法 奥行きの決め方 感覚で決めるときの1つのコツ

でも解説しているので参考にしてください。

奥行きの位置が決められたら、紙を元に戻します。

⑥ 箱の側面の奥の縦辺の上端と下端からアイレベルに対して平行な横辺を引く

そしたら、先程引いた箱の側面の奥の縦辺の上端と下端から、アイレベルに対して平行な横辺を引きます。

以下のような感じですね。

そうすると、以下のように、箱の手前の面の右の縦辺の上端と下端から消失点に向かう線との交点(青の点)が2つできますね。

あとは、この青の点をつなぐ縦辺を引けば、一点透視の箱の完成です。

この縦辺はアイレベルに対して垂直に引きます。

以下のような感じですね。

きちんと描けていたら、縦辺は自然とアイレベルに対して垂直になっているはずだよ

では続いて、見上げて箱の底面が見えている状態(アイレベルより上に箱がある場合)です。

といっても、描き方はこれまでと全く同じです。

② 見上げて箱の底面が見えている状態(アイレベルより上に箱がある場合)

① アイレベルを引く

まず、アイレベルを1本引きます。

以下のような感じですね。

今回は、アイレベルより上に箱がある状態なので、アイレベルは紙の下付近に描きます。

② アイレベル上に消失点を設置する

次に、アイレベル上に消失点を設置します。

以下のような感じですね。

③ 箱の手前の面を描く

消失点が設置できたら、次に箱の手前の面を描きます。

このとき、縦(高さ)の辺はアイレベルに対して垂直、横の辺はアイレベルに対して平行に描きます。

以下のような感じですね。

立方体にしたい場合は、縦(高さ)の辺と、横の辺を同じ長さにします。

一点透視図法は、縦(高さ)と横の辺にはパースはつかない(遠近感がつかない)から、定規で長さを測れるよ

また、今回は箱の手前の面を消失点の右側に描いていますが、消失点の左側に描いてもOKです。

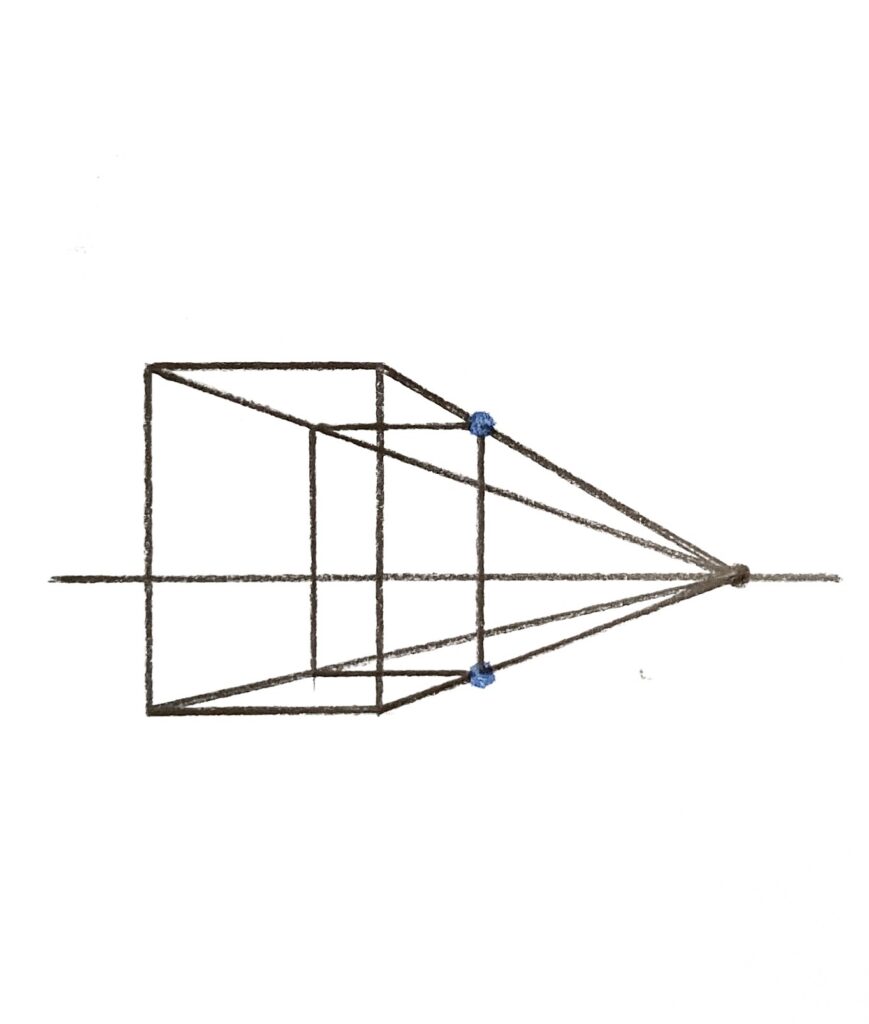

④ 箱の手前の面の縦辺2本の上端と下端から消失点に向かって線を引く

箱の手前の面が描けたら、この手前の面の縦辺2本の上端と下端から、消失点に向かって線を引きます。

以下のような感じですね。

⑤ 箱の奥行きを決めるために、横辺を1本引く

次に、箱の奥行きを決めるために、箱の上面に横辺を1本引きます。

このとき、横辺はアイレベルに対して平行に引きます。

以下のような感じですね。

奥行きの決め方ですが、この場合、見上げているので、箱の上面部分で奥行きを決めると決めやすいです。

一点透視図法の奥行きの決め方は、

【簡単!】一点透視図法 奥行きの決め方 感覚で決めるときの1つのコツ

でも詳しく解説しているので参考にしてください。

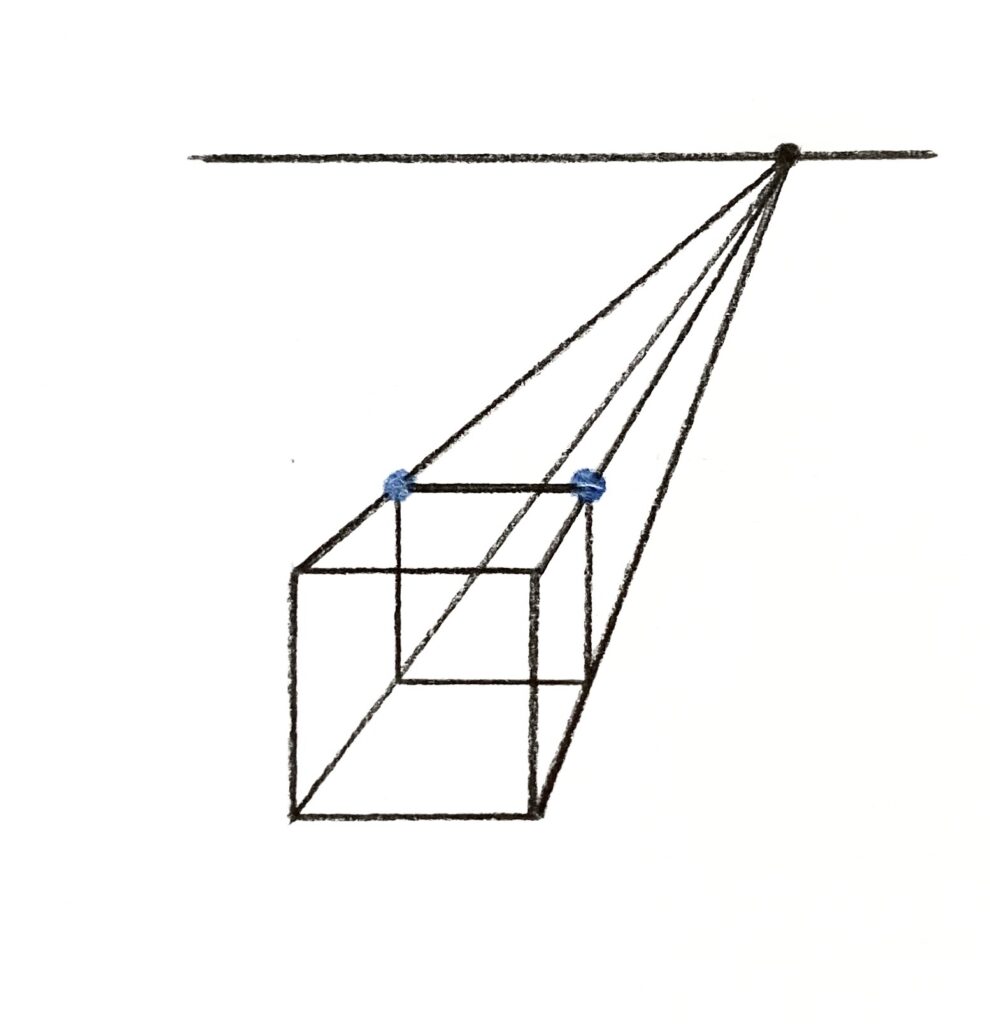

⑥ 箱の上面の奥の横辺の両端から、アイレベルに対して垂直な縦辺を引く

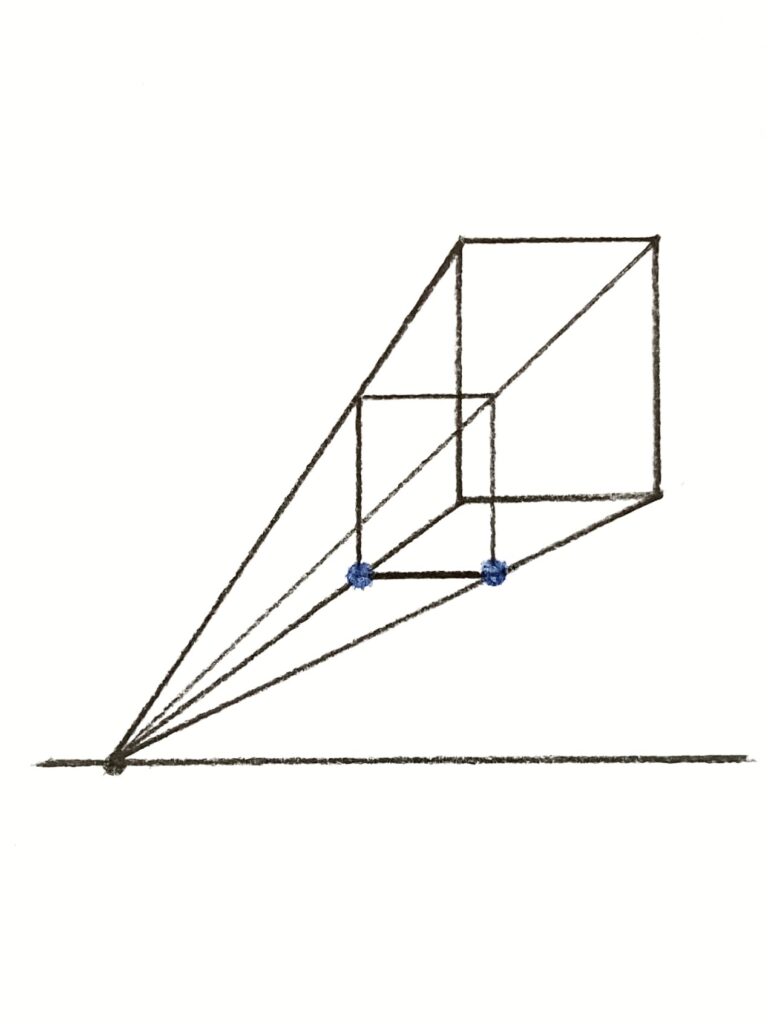

そしたら、先程引いた箱の上面の奥の横辺の両端から、アイレベルに対して垂直な縦辺を引きます。

以下のような感じですね。

そうすると、以下のように、箱の手前の面の縦辺2本の下端から消失点に向かう線との交点(青の点)が2つできますよね。

あとは、この青の点をつなぐ横辺を引けば、一点透視の箱の完成です。

この横辺は、アイレベルに対して平行に引きます。

以下のような感じですね。

きちんと描けていたら、横辺は自然とアイレベルに対して平行になっているはずだよ

一点透視図法を描くときの注意点

さて、ここまで一点透視図法の描き方を紹介してきましたが、

一点透視図法で立方体を描くときに注意する点が1つあります。

以下の図を見てください。

立方体を横に並べて描いたものですが、外側にある立方体ほど箱の奥行きが長くなっていますよね。

ただ、箱の奥行きは全て揃えて描いています。

端ら辺にある立方体は、立方体には見えないね…

このように、一点透視図法で立方体を複数並べて描くときは、外側にある立方体の奥行きが長くなりがちです。

こういった現象を、パースの歪みなどと言います。

パースの歪みについては、

パース 透視図法の歪み・狂い・逆パースとは? 対処法もわかりやすく解説

にて詳しく解説しているので参考にしてください。

そのため、一点透視図法で立方体を複数並べて描くときは、

一番奥行きが長くなりがちな外側の立方体の奥行きを、立方体に見える範囲で決めて描くと良いです。

一点透視図法の具体的な奥行きの決め方は、

【簡単!】一点透視図法 奥行きの決め方 感覚で決めるときの1つのコツ

にてわかりやすく解説しているので参考にしてください。

一点透視図法を描くときの便利テクニック2つ : 増殖と分割

一点透視図法で平面や箱が描けるようになると、建物や家具など様々なものを描けるようになります。

そんなときに便利なのが、増殖と分割という2つのテクニックです。

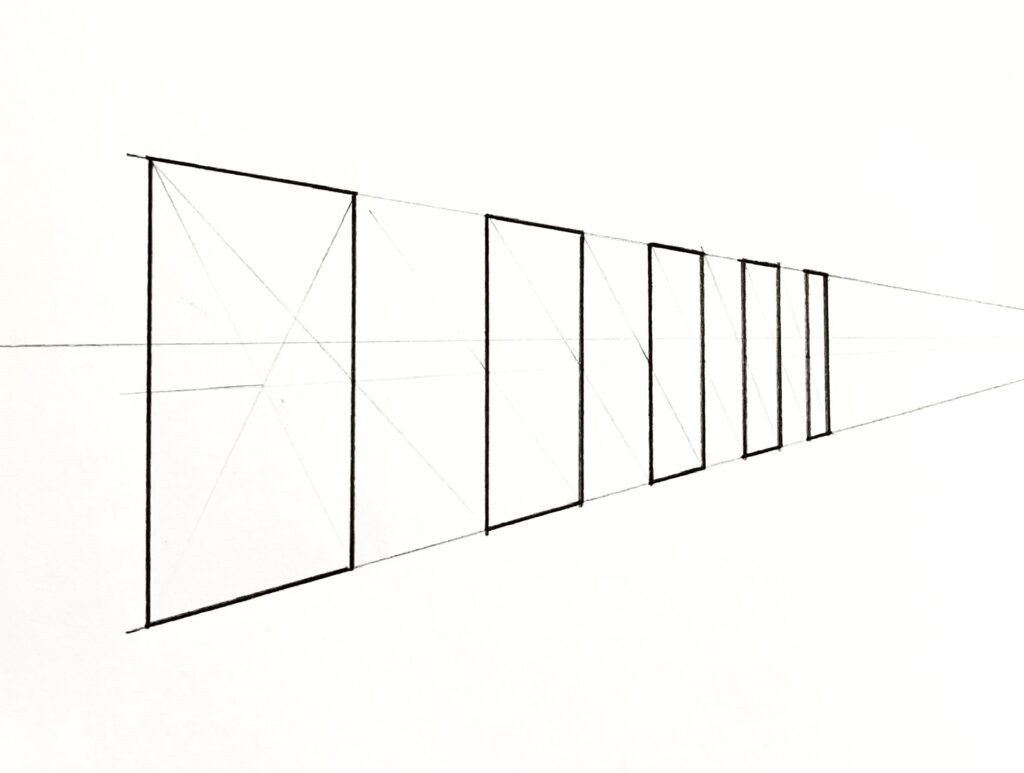

① 増殖

増殖というのは、ある一定の決まった範囲・スペースを、パースがついた(遠近感がついた)状態で増やすときに使うテクニックです。

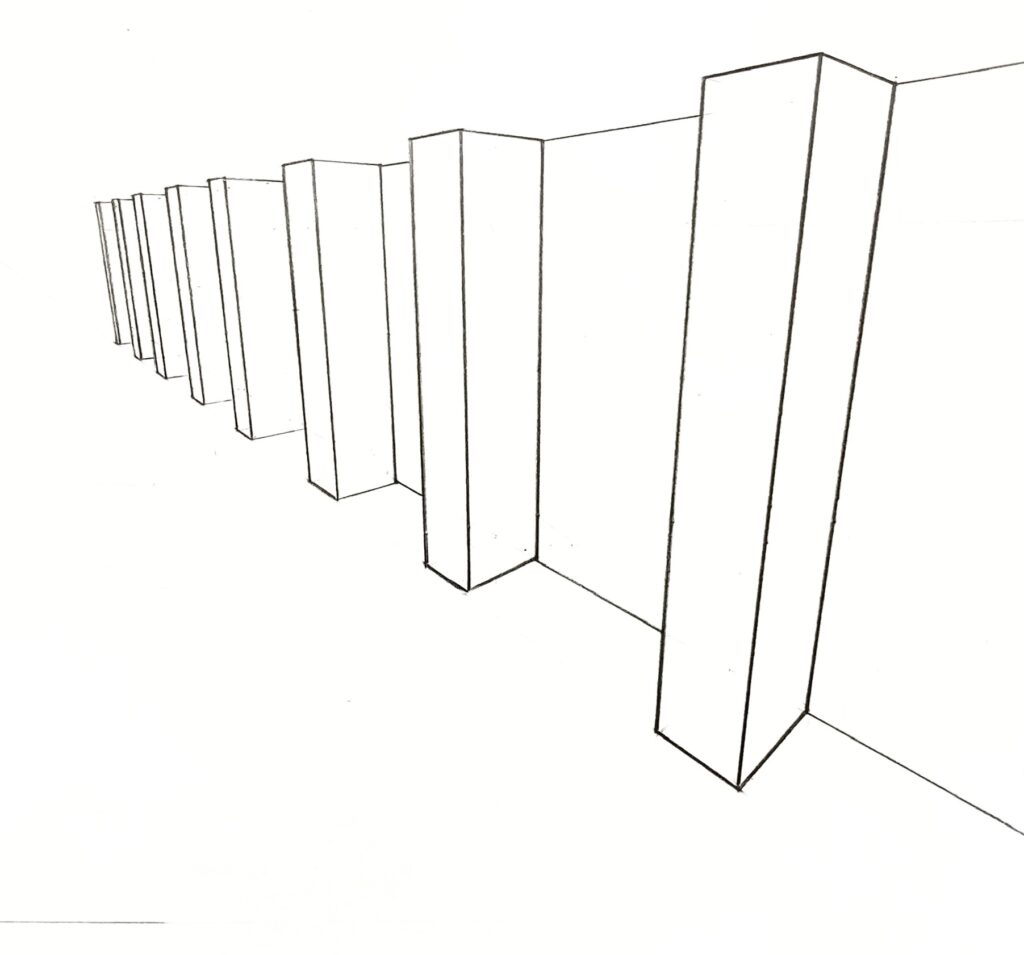

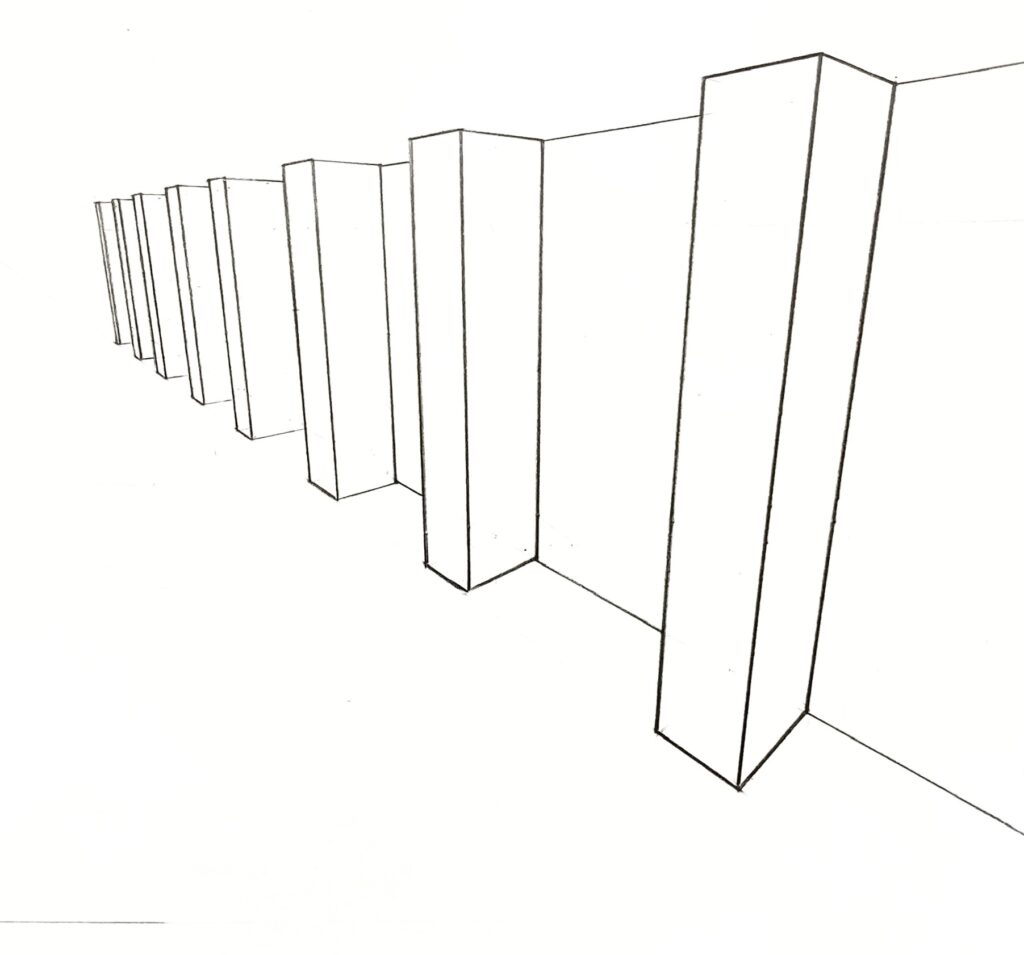

例えば、以下のような1枚の壁があったときに、

この壁をパースがついた状態で奥にも1枚、2枚、3枚…と増やしていきたいときに使います。

パースがついていると、定規で長さを測って…というのはできないので、とても便利なテクニックです。

具体的な増殖のやり方は、

パース 透視図法 同じ形をパースがついた状態で増やす増殖の方法をわかりやすく解説

にてわかりやすく解説しています。

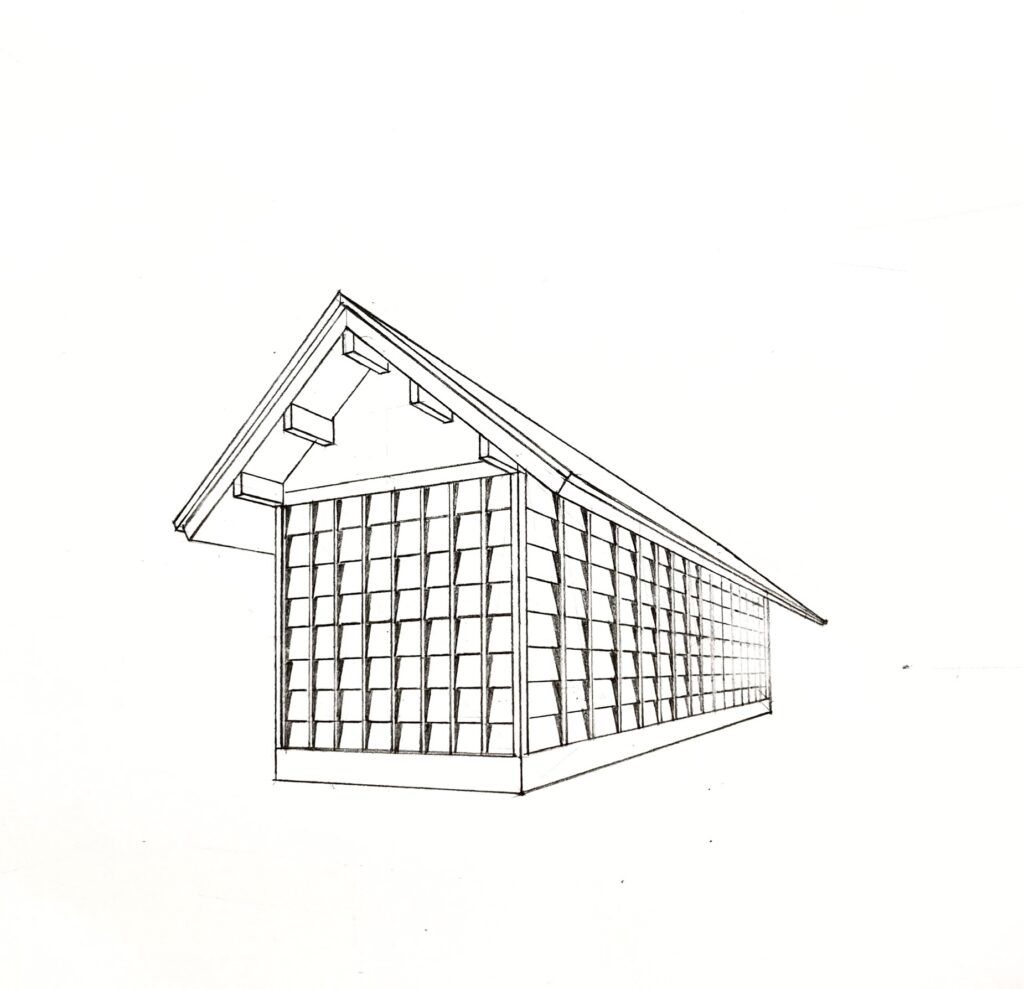

② 分割

分割というのは、ある範囲をパースがついた状態(遠近感がついた状態)で割っていくときに使うテクニックです。

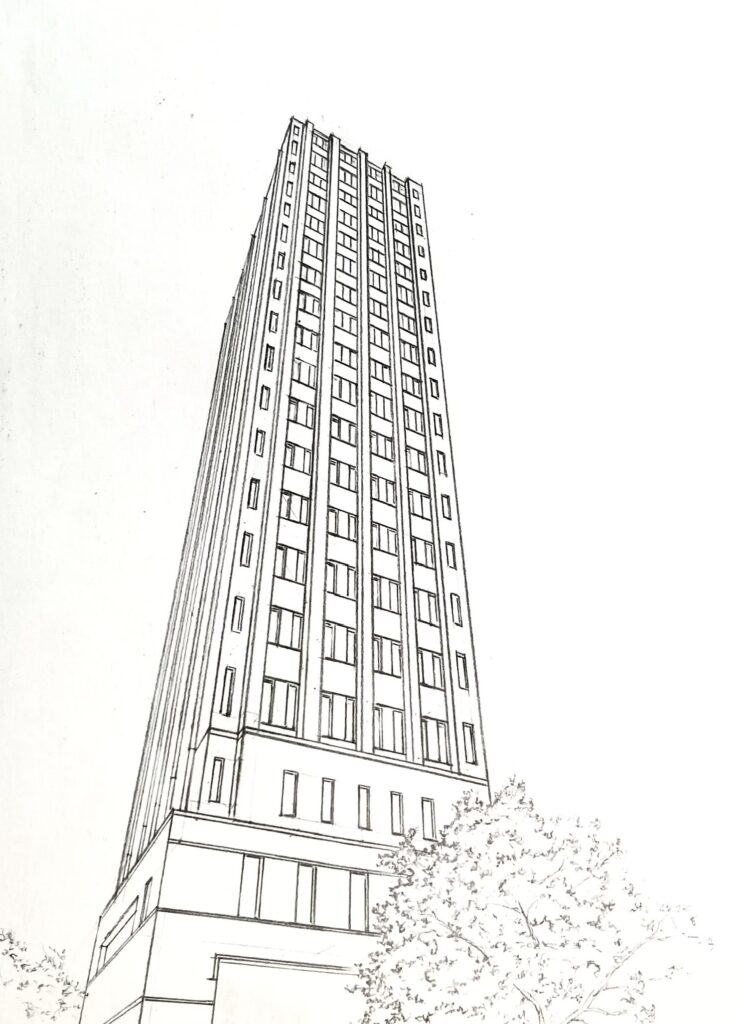

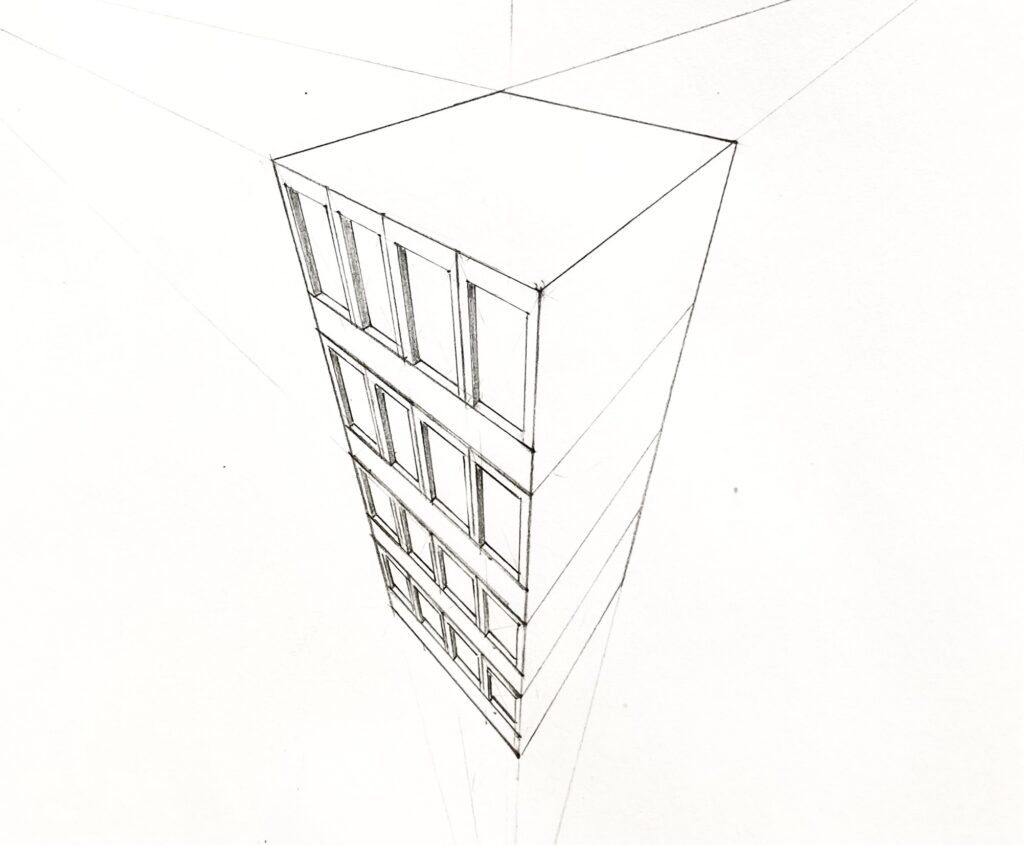

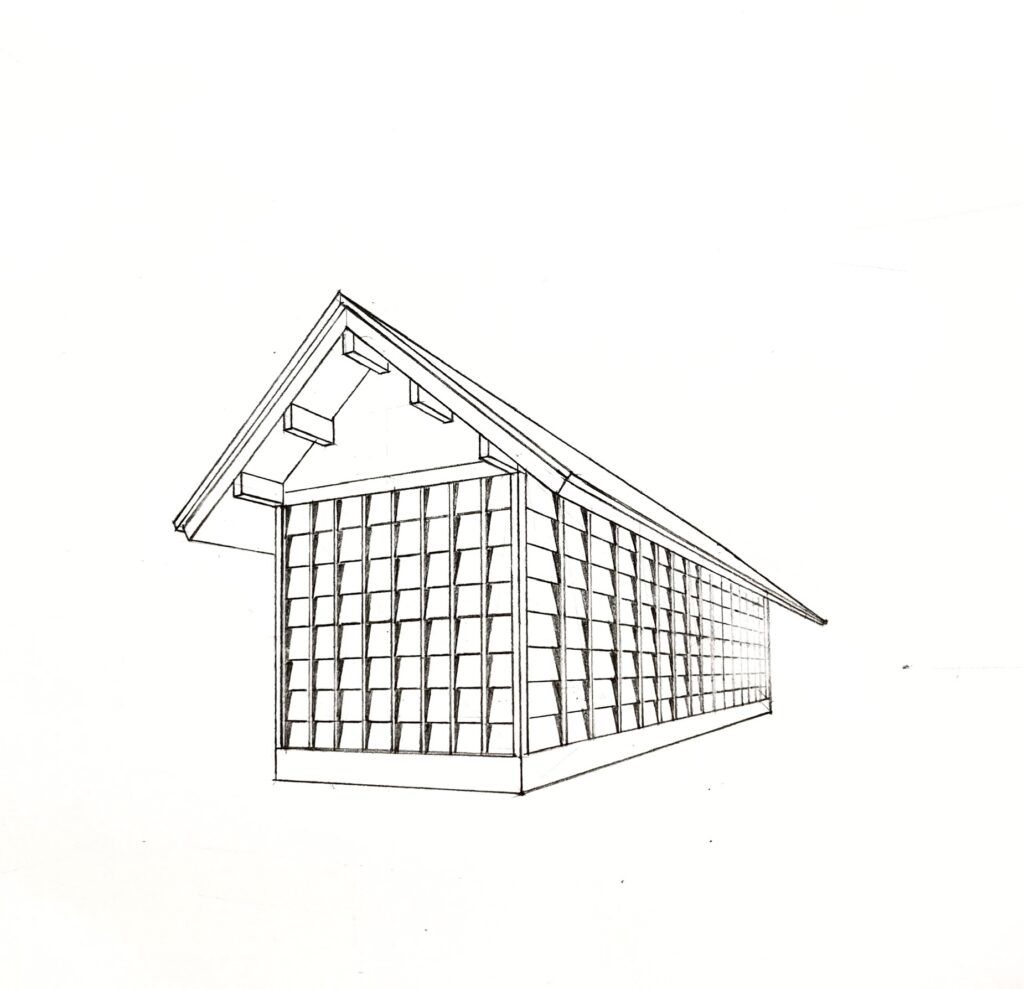

例えば、以下の建物を見てください。

この建物の壁は板が貼り合わされているような壁ですが、この壁はこの分割を使って描いています。

1枚1枚の板の大きさや板同士の間隔は同じですが、

パースがつくと手前は大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)なっていきます。

そんなときに、この分割を使うとパースがついた状態でも均等に割っていくことができます。

パースがついていると定規で測って…というのはできないので、とても便利なテクニックです。

具体的な分割のやり方は、

【簡単】パース 分割法をまとめました 【2・3・5・6・7・9分割】

にまとめています。

一点透視図法【階段、トンネル、円・円柱、穴、タイル】の描き方

一点透視図法で平面や箱が描けるようになると、階段や建物などを描けるようになります。

それぞれ以下の各記事でわかりやすく解説しています。

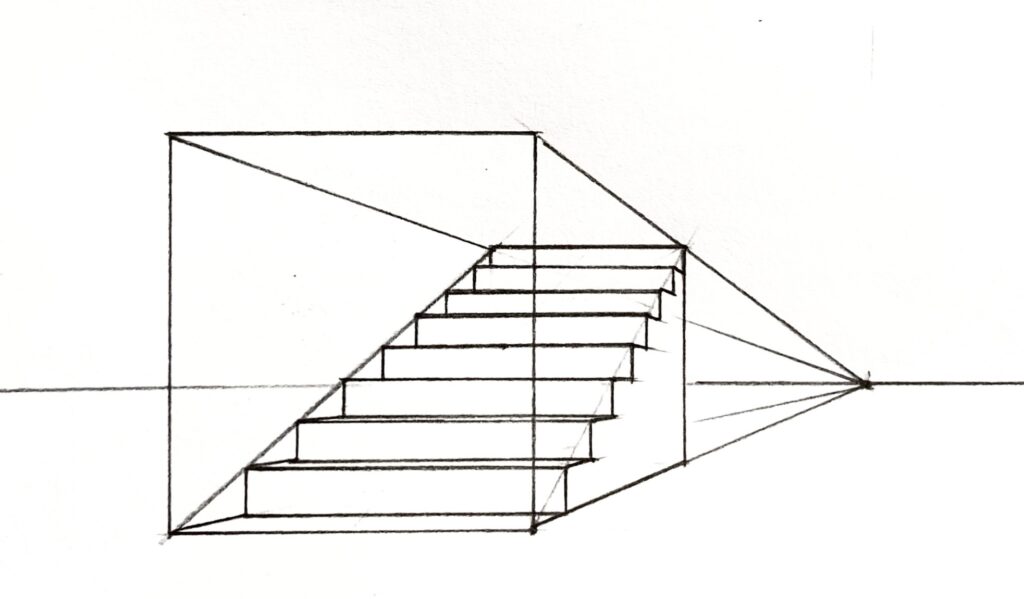

・階段の描き方

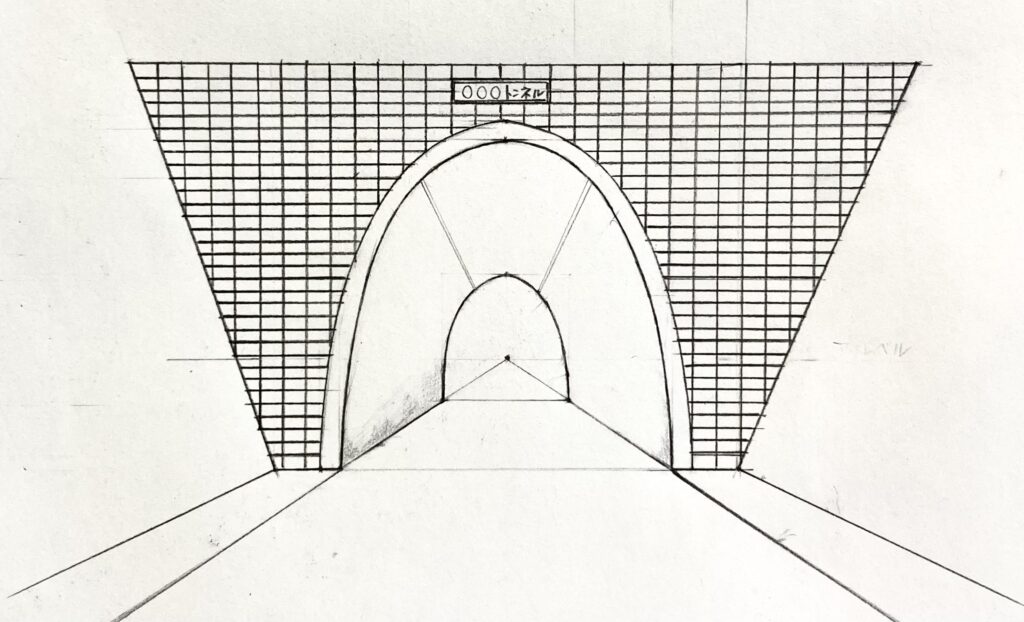

・トンネルの描き方

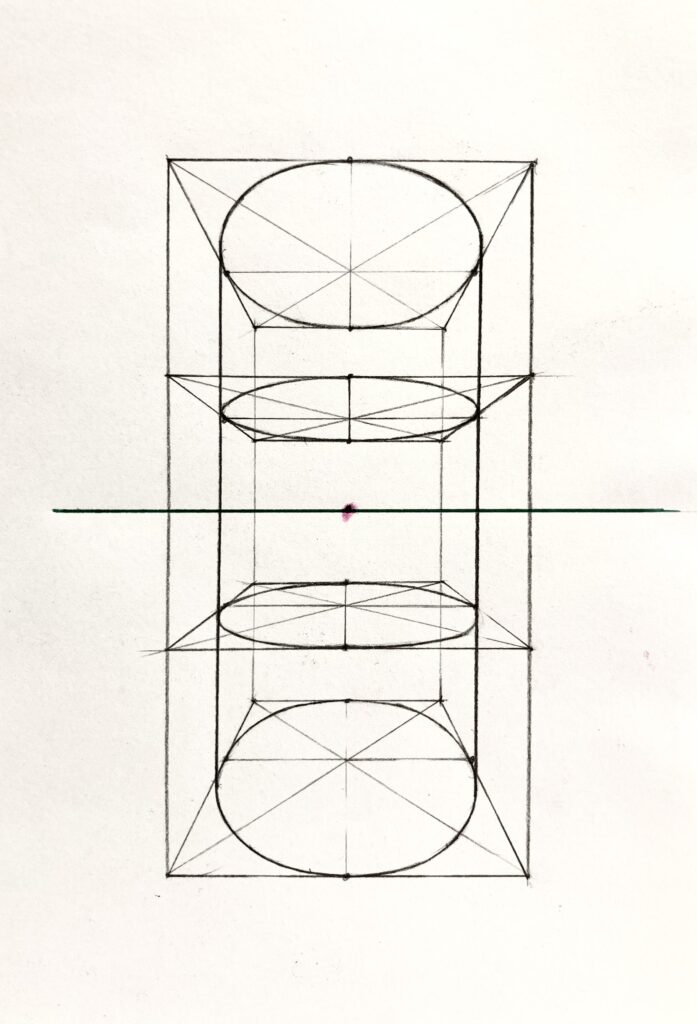

・円・円柱の描き方

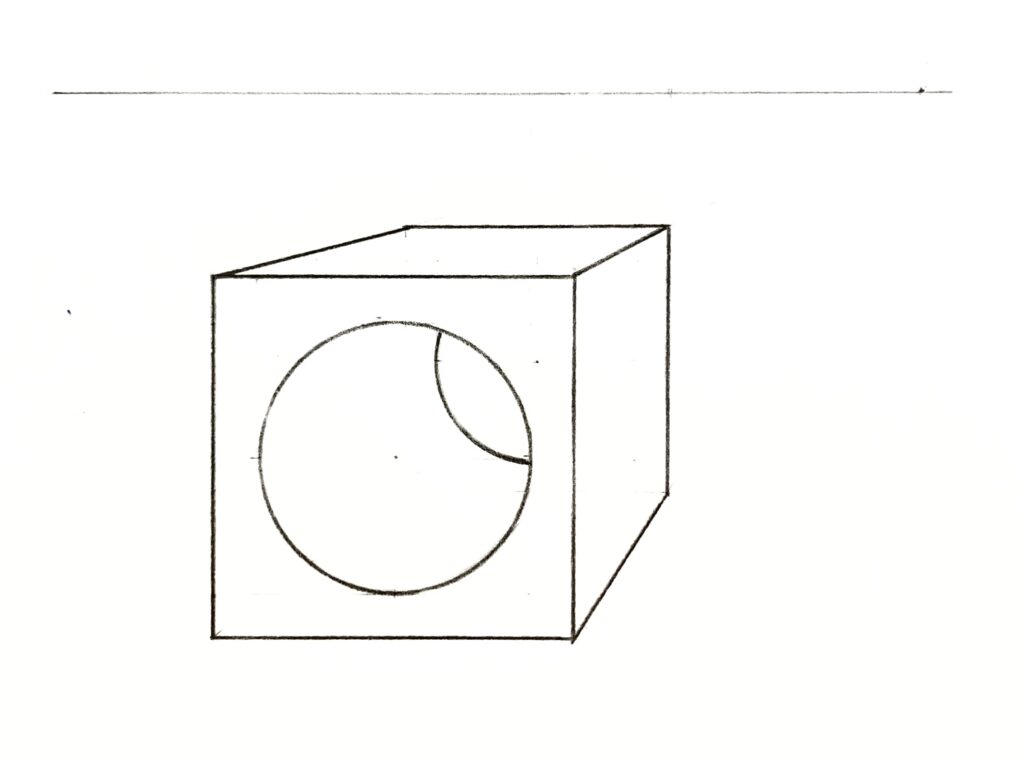

・一点透視図法 穴の開け方

・タイルの描き方

二点透視図法、三点透視図法の描き方

二点透視図法、三点透視図法の描き方は、以下の各記事でわかりやすく解説しています。

・二点透視図法の描き方

【簡単】二点透視図法の描き方 手順をわかりやすく解説【中学生OK】

・三点透視図法の描き方

簡単! 三点透視図法の描き方【手順をわかりやすく解説します】

一点透視図法や透視図法(パース)の勉強にわかりやすくてオススメの本

一点透視図法や透視図法(パース)の勉強にわかりやすくてオススメの本は、パース 透視図法の勉強におすすめの本4冊 イラストを上手く描こう!にて紹介しています。

また、以下の各記事では、水彩画や風景画、人物の描き方を学ぶのにオススメの本を紹介しています。

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

風景画・水彩画の勉強におすすめの本を種類別・目的別に7冊紹介

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

まとめ :【簡単】一点透視図法の描き方 手順をわかりやすく解説【中学生OK】

今回は、一点透視図法の描き方を解説しました。

一点透視図法で平面や箱が描けるようになると、身のまわりの建物など様々なものを描けるようになります。

一点透視図法で描ける階段やトンネル、円柱などの描き方と、

二点透視図法、三点透視図法の描き方を下記に紹介しておきます。

・階段の描き方

・トンネルの描き方

・円・円柱の描き方

・一点透視図法 穴の開け方

・タイルの描き方

・二点透視図法の描き方

・三点透視図法の描き方

今回は以上です。

コメント