・風景画を描いているんだけど、なんか奥行き感が上手く出せないな…。どうやったら奥行きのある風景画が描けるのかな?

・奥行きのある風景画を描くためには、やっぱり遠近法とか学んだ方がいいのかな?

・遠近法を学ぶのに、初心者にもわかりやすくてオススメの本とかあったらついでに知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎ 本記事の内容

1.奥行きのある風景画を描くためのポイントをわかりやすく解説!

2.奥行きのある風景画を描くために遠近法は学ぶべき?

3.遠近法(パース・透視図法)を学ぶのに初心者にもわかりやすくてオススメの本

この記事を書いている僕は、風景画を描くために、3年ほど遠近法など、絵の勉強をしています。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

奥行きのある風景画を描くためのポイントをわかりやすく解説!

風景画で奥行きを出すためのポイントは、手前を大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)描き分けることです。

では、具体的にどんな感じなのか見ていきましょう。

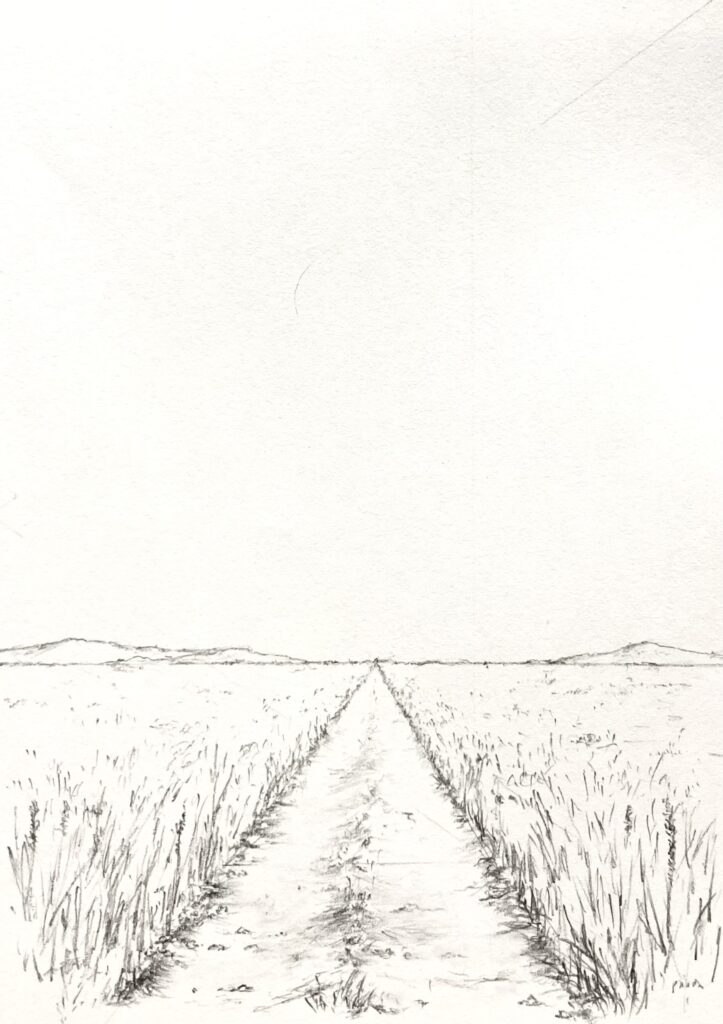

奥行きのある風景の例 ①

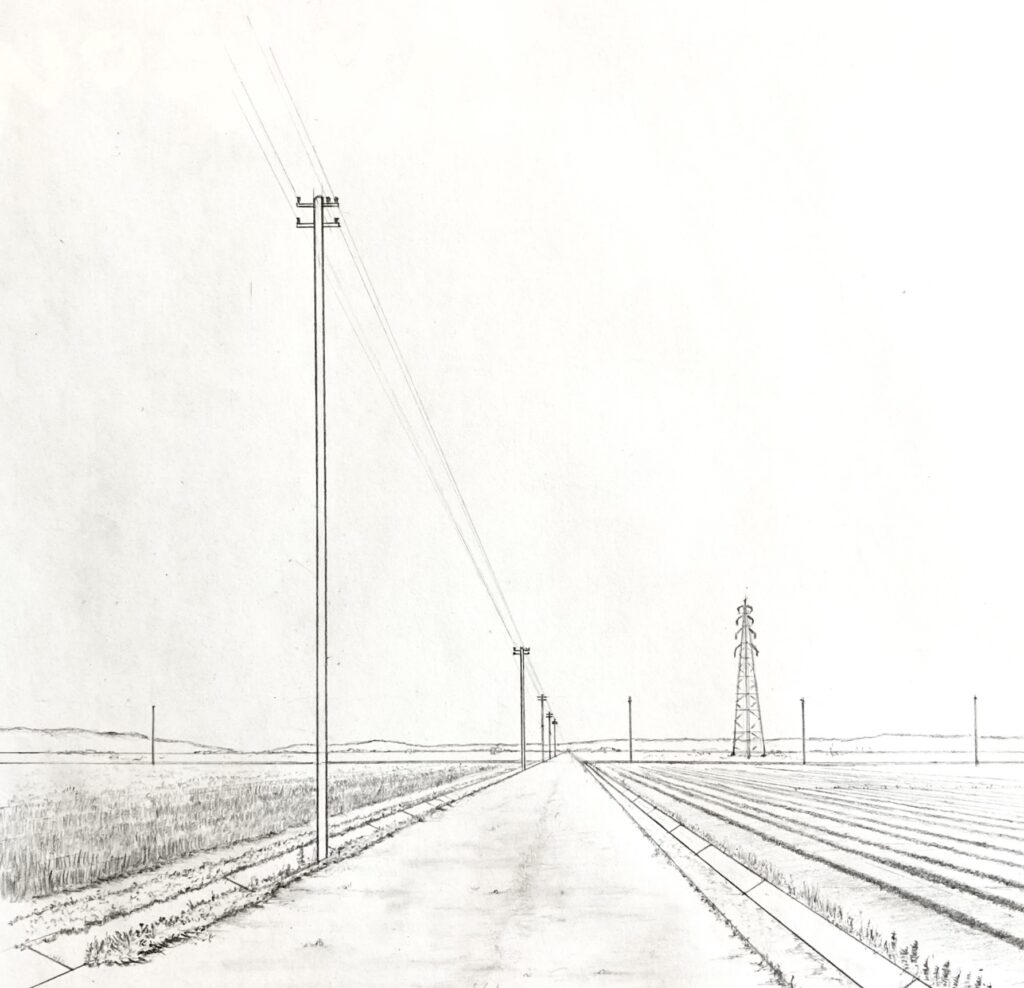

以下の一本道の風景を見てください。

どうでしょうか?

なんか奥行きを感じませんか?

奥までずっと続いているように見えるね!

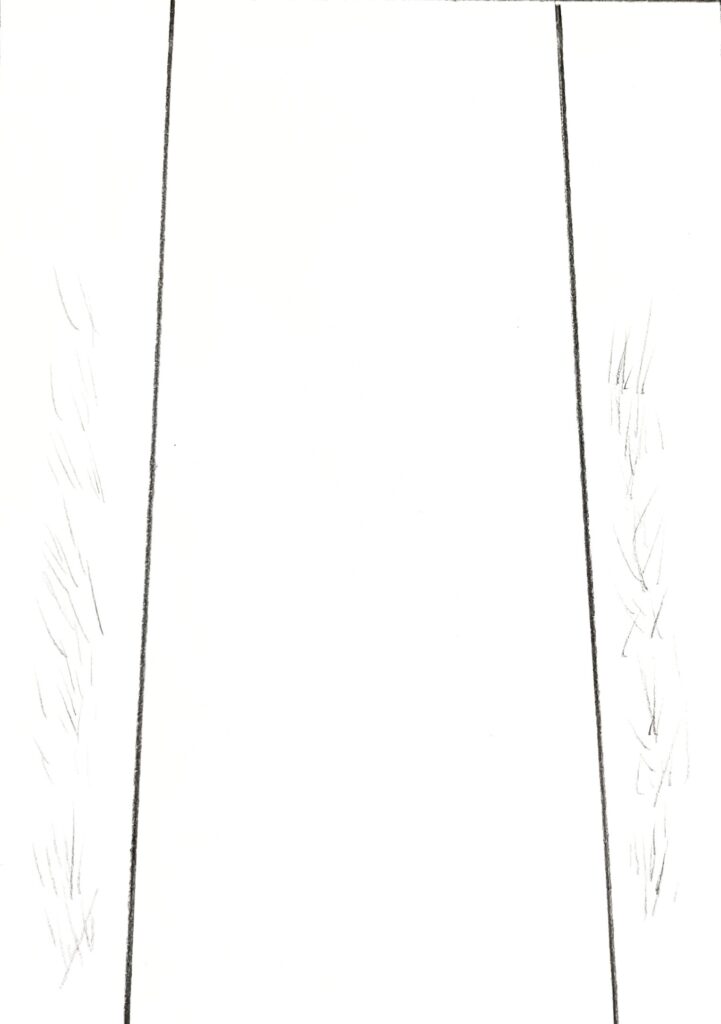

では、以下の一本道はどうでしょうか?

う〜ん、これはあまり奥行きは感じられないな…

では、奥行きを感じられる最初の道と、奥行きを感じられない先程の道では、具体的に何が違うのでしょうか?

それが、冒頭で奥行きのある風景画を描くためのポイントとして紹介した、

手前を大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)描き分けるという点です。

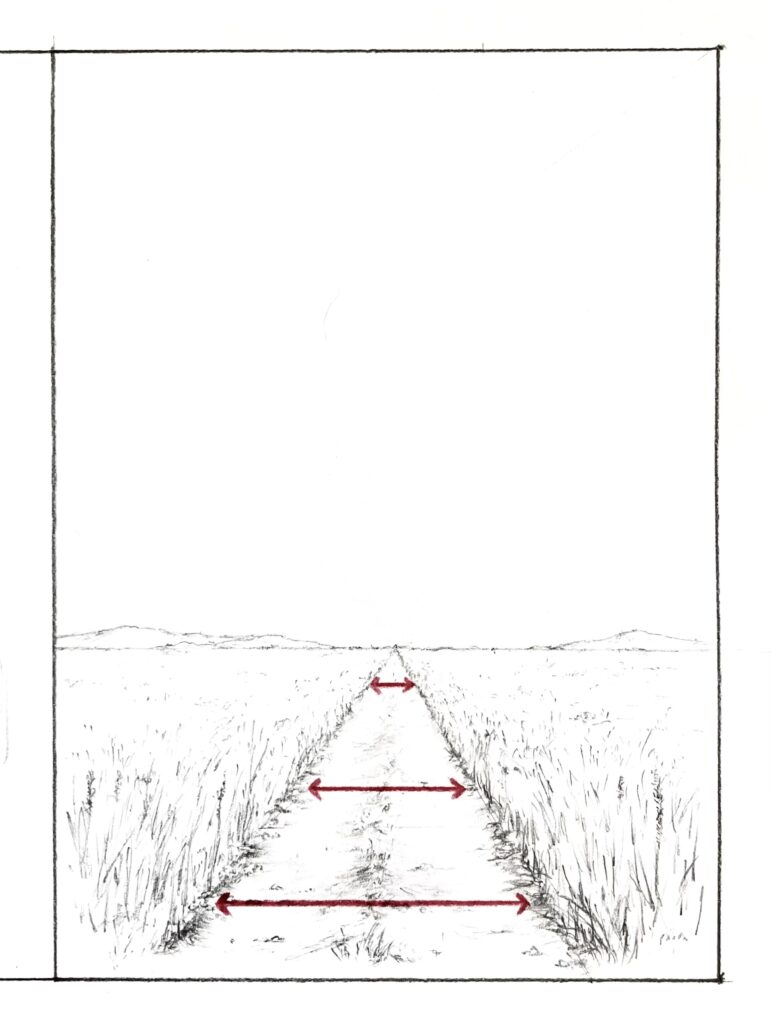

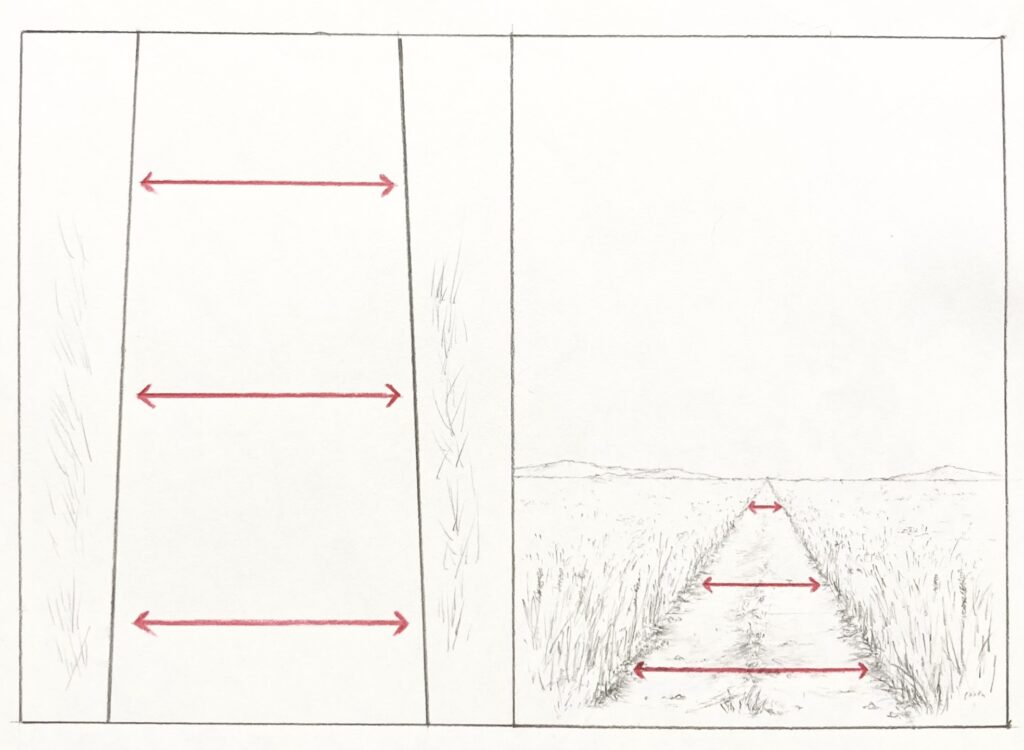

奥行きを感じられる方の道は、以下のように、手前と奥で道幅が全く違いますよね。

確かに、手前は広いけど、奥に行くにつれて道幅が狭くなっていっているね!

一方、奥行きを感じられない方の道は、以下のように、手前と奥では道幅がほとんど変わっていません。

本当だ! 手前と奥で道幅がほとんど変化していないね!

以下のように、比較してみると一目瞭然です。

確かに比較してみると、違いがよくわかるね!

奥行きを感じられる右側の道は、奥行きを感じられない左側の道の半分の長さですが、しっかりと奥行きを感じますね。

道は遠くまで続いているものだから、長く描かないといけないと思い込みがちですが、

長く描けば奥行き感が出るというわけではないのです。

なので、奥行きのある風景画を描くためには、

この手前を大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)描き分ける、を意識するのがポイントなのです。

具体的な風景画の道の描き方は、

【簡単!】 風景画 奥行きのある道・道路の描き方をわかりやすく解説!

で詳しく解説しています。

では、他にも例を見てみましょう。

奥行きのある風景の例 ②

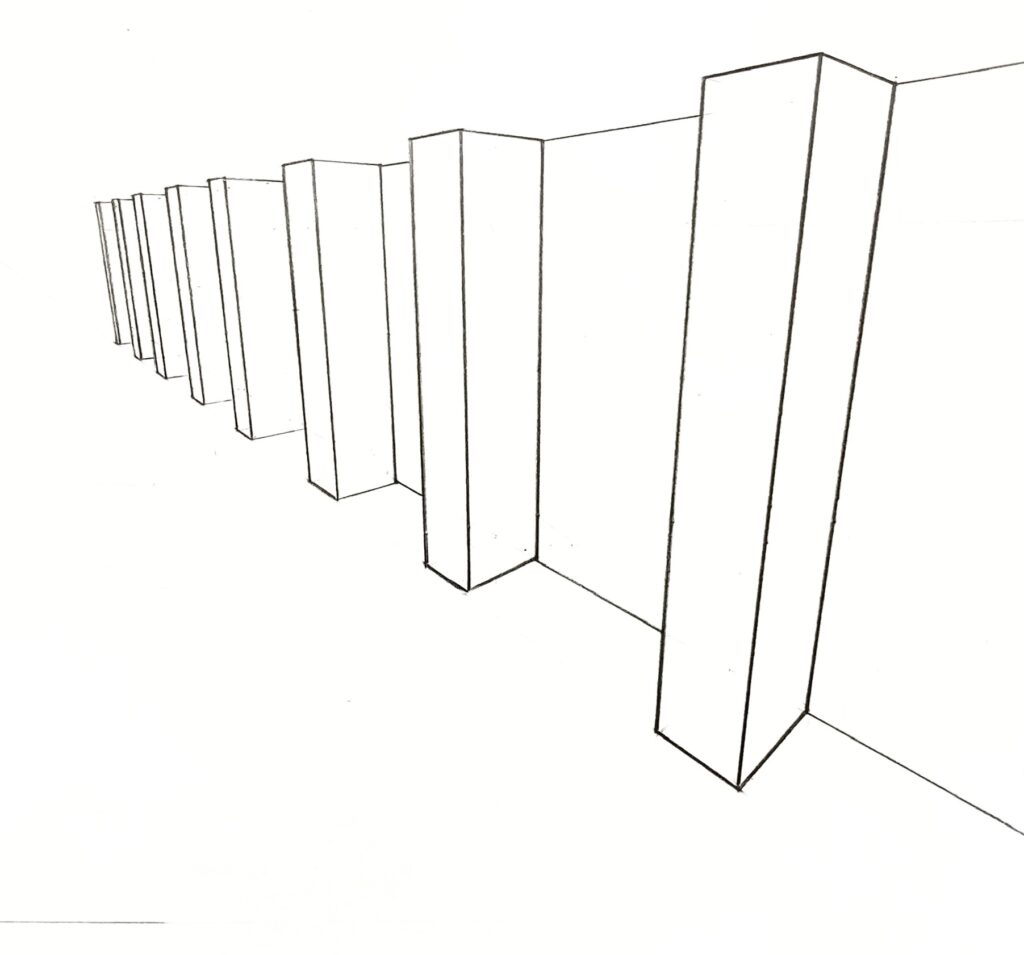

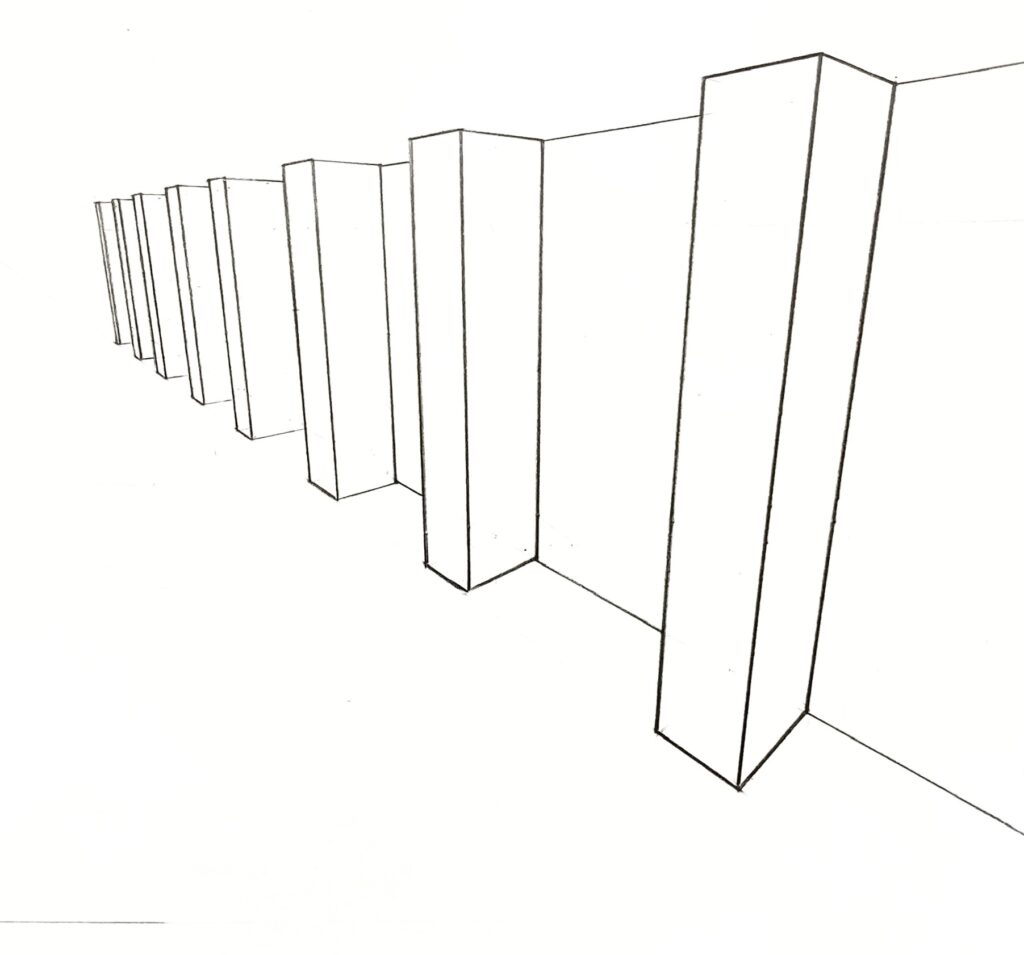

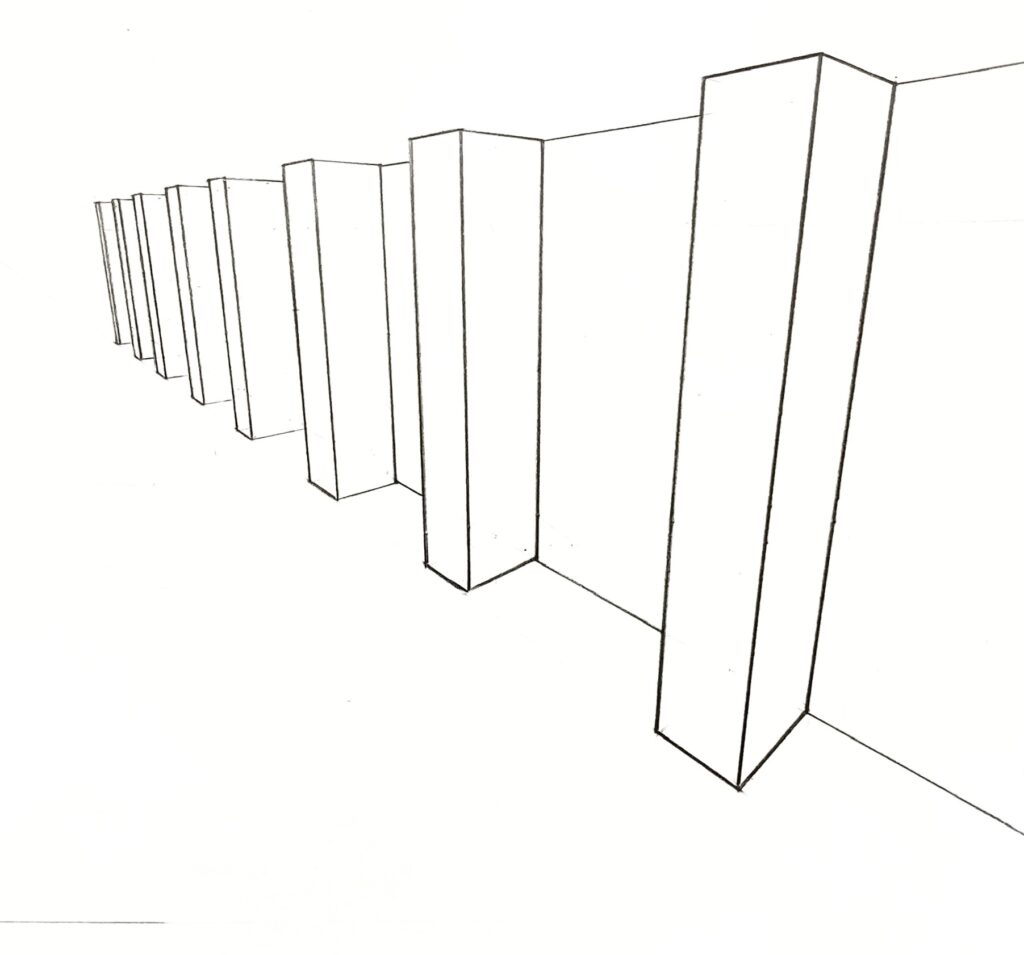

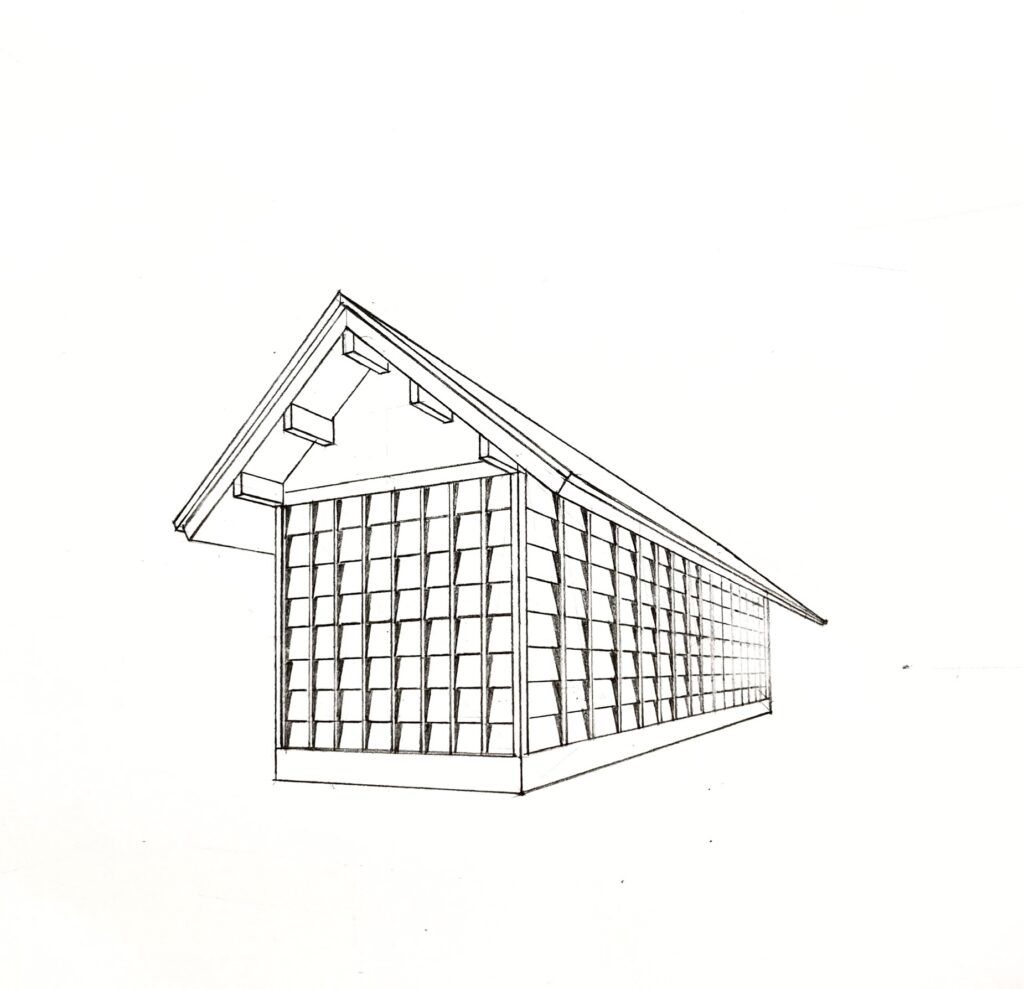

では、続いて、以下の柱が連なった建物を見てください。

この柱の建物も奥行きを感じますよね。

奥までずっと続いている感じがするね!

この柱の建物も、手前を大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)描き分けることによって、奥行きを出しています。

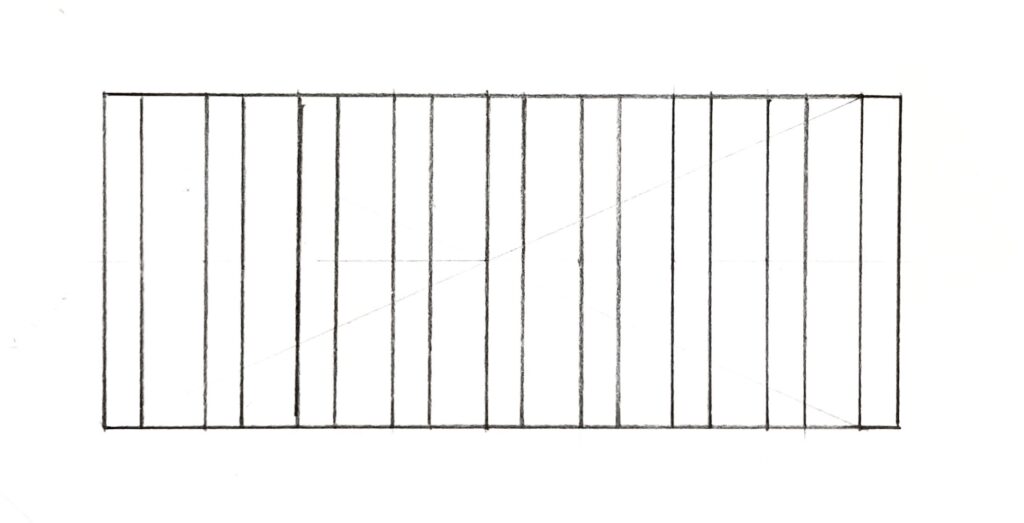

この柱は、1本1本が全て同じ大きさ・太さで、柱と柱の間の壁も全て同じ大きさになっています。

この建物を正面から見ると、以下のような感じです。

今自分に近い方の柱が大きく見え、奥に行くにつれて小さく見えているわけですね。

柱と柱の間の壁も、手前の壁の方が大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)なっています。

奥の方になると、壁は見えなくなっているね

これにより、奥行きを感じられるわけですね。

奥行きのある風景の例 ③

では、最後に、もう1つ例を見てみましょう。

この建物がある風景も奥行きを感じますね。

この風景も、手前を大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)描き分けることによって奥行きを出しています。

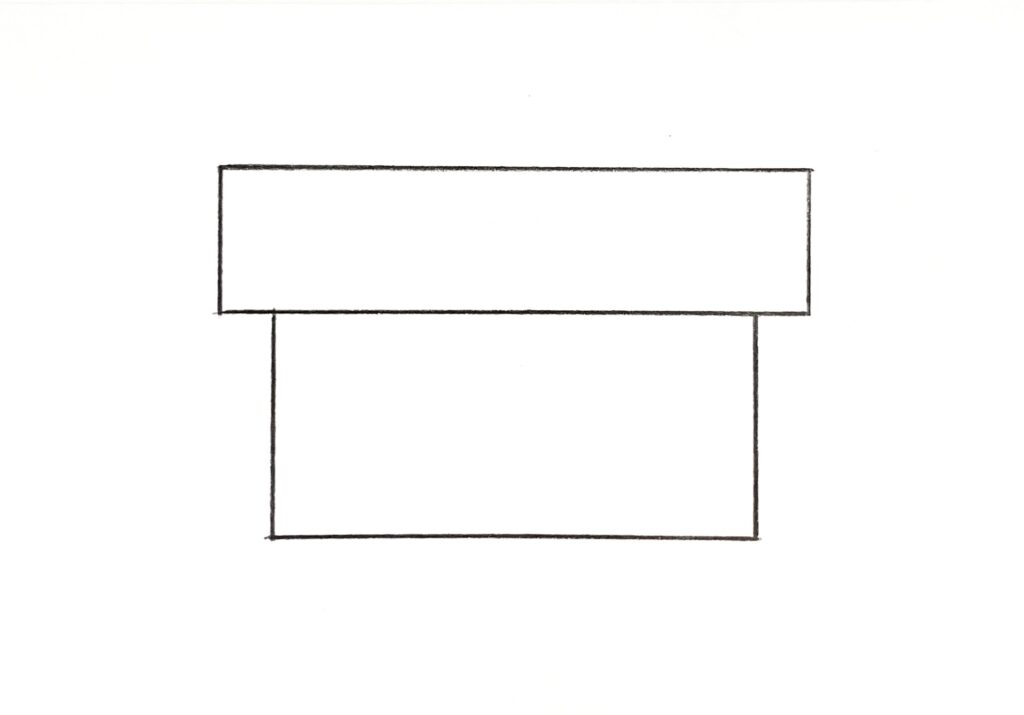

例えば、建物ですが、建物は以下のように、正面から見れば、ただの箱みたいな感じですよね。

今、自分に近い手前の方が大きく見え、奥に行くにつれて小さくなっていくように描いています。

あと、道も一番最初に紹介したとおり、

手前の道幅を広く、奥に行くにつれて狭く描き分けることによって奥行きを出しています。

そして、木も手前の木は大きめに、奥にある木は小さめに描け分けることで、奥行きを出しています。

具体的な風景画の建物の描き方は、

風景画 建物の描き方を具体的にわかりやすく解説!【簡単 初心者向け】

で詳しく解説しています。

以上のように、奥行きのある風景画を描くためには、

この手前を大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)描き分けることがポイントになります。

この手前を大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)描き分けるというのは、遠近法の法則というかルールを利用しています。

遠近法か…。遠近法ってよく聞くけど、なんだかよくわからないし、難しそうだな…

でも、奥行きのある風景画を描くためには、やっぱり遠近法を学んだ方がいいのかな?

奥行きのある風景画を描くために遠近法は学ぶべき?

奥行きのある風景画を描くために、絶対に遠近法が必要かと言われると、知らなくても描けなくはありません。

しかし、遠近法を知っておくと、先程のように、奥行きのある風景画を比較的簡単に描くことができます。

そもそも遠近法とは?

そもそも遠近法とは、三次元の立体物などを絵画などの二次元の平面上に再現するための方法です。

風景画は紙の上に描くと思いますが、風景画で描く建物などは三次元の立体物ですよね。

その三次元の立体物を紙の上で立体的に見せるための方法が遠近法です。

そして、遠近法にはいくつか種類がありますが、よく使われるのは

① 空気遠近法

② 重ね遠近法

③ パース(透視図法・線遠近法)

といった遠近法になります。

風景画を描くための遠近法については、

風景画を描くための遠近法について わかりやすく簡単に解説します

で詳しく解説しています。

今回紹介した、手前を大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)描き分けるという遠近法は、

③のパース(透視図法・線遠近法)と呼ばれる遠近法になります。

パース(透視図法・線遠近法)はどんな遠近法なの?

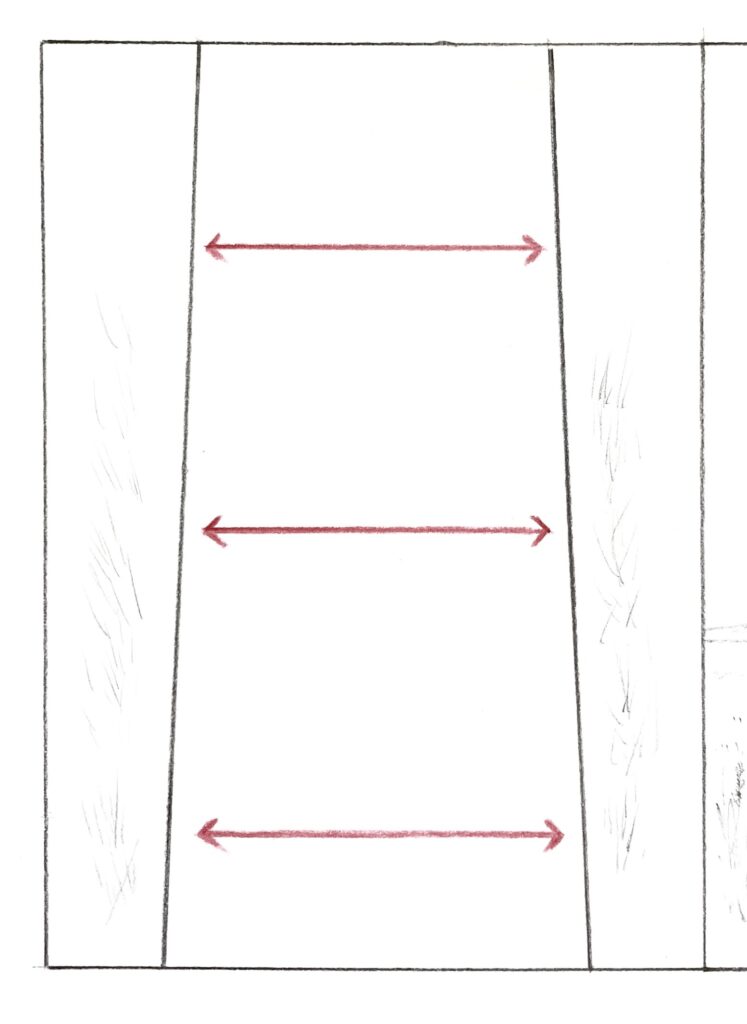

パース(透視図法・線遠近法)とは、線だけで遠近感・奥行き感を表現することができる遠近法です。

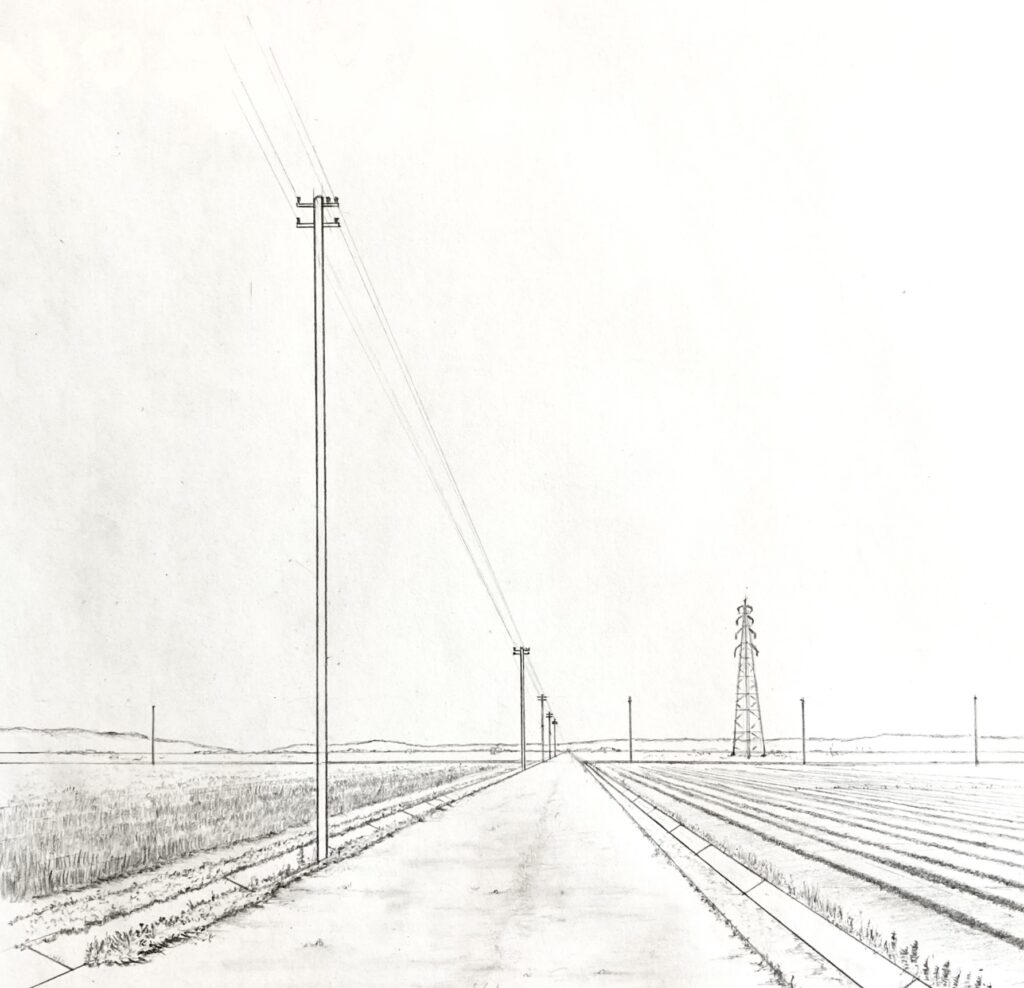

例えば、以下のような感じです。

確かに、全て線だけで遠近感・奥行き感を表現しているね!

このパース(透視図法・線遠近法)は、遠近法の中でも最もメジャーな遠近法で、とてもよく使われる遠近法です。

そんなパース(透視図法・線遠近法)ですが、理論的なので、難しく、苦手という方もかなり多いです。

しかし、パース(透視図法・線遠近法)の基本原則は、今回紹介している

手前を大きく(広く)、奥に行くにつれて小さく(狭く)描き分ける

というもので、すごくシンプルなのものです。

そして、風景画を楽しむというのであれば、そこまで高度で専門的な知識やテクニックがなくても、十分奥行きのある風景画を描くことができます。

では、パース(透視図法・線遠近法)を使うと、奥行きのある風景画をどう描けるのでしょうか?

パース(透視図法・線遠近法)を使うと、奥行きのある風景画をどう描けるのか?

僕が思うパースを使って風景画を描くメリットは、

正しい遠近感の比率で建物や道、川などを描くことができるという点です。

例えば、電柱が等間隔で並んでいる風景を描きたいと思ったときに、

パースを使うと、正しい遠近感の比率で電柱が並んだ風景を描くことができます。

遠近感がつくと、電柱と電柱の間の間隔が奥に行くにつれて狭くなっていかないといけません。

そんなときに、パースの「分割」、「増殖」といったテクニックを使えば、

この電柱と電柱の間の間隔の遠近感の比率を正確に出すことができます。

また、同じ高さの電柱でも、手前の電柱ほど大きく見え、奥にある電柱ほど小さく見えるわけですが、

その電柱の大きさの遠近感の比率も正確に出すことができます。

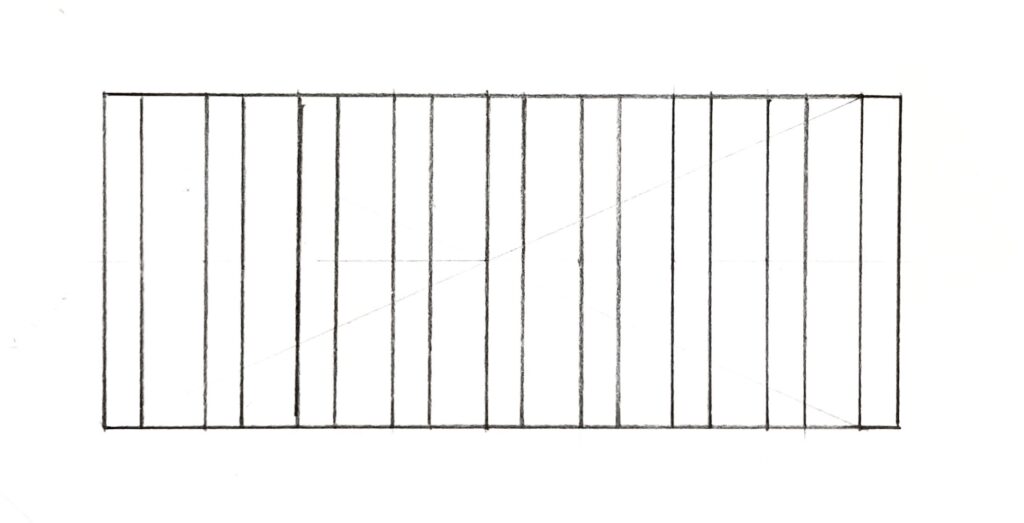

他にも、以下の建物を見てください。

この建物の壁も遠近感がついているので、板と板の間の間隔が奥に行くにつれて狭くなっていっていますよね。

また、板1枚1枚の大きさも、手前の板ほど大きく見え、奥の板ほど小さく見えているわけですが、

その板1枚1枚の大きさも、パースの「分割」というテクニックを使えば、正しい遠近感の比率で描くことができます。

このように、パースを使うと、正しい遠近感の比率で描くことができ、

その結果、奥行きのある風景画を描くことができるのです。

ただ、ここまで読まれた方の中には、

そうは言っても、パースって難しそうで苦手…と思う方もいらっしゃるかと思います。

パース(透視図法)は、理論的なので、決して簡単とは言えませんが、

風景画を楽しむというのであれば、そこまで高度で専門的な知識やテクニックは必要ありません。

今回紹介した「分割」や「増殖」といったテクニックも難しそうに思えますが、実は全く難しくありません。

一度覚えてしまえば、簡単に使いこなすことができます。

具体的に「分割」や「増殖」ってどんな感じなの? と気になる方は、

パース 透視図法 同じ形をパースがついた状態で増やす増殖の方法をわかりやすく解説!

などでわかりやすく解説しているので、ぜひ見てみてください。

なので、奥行きのある風景画を描きたい!という方はパース(透視図法)にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

遠近法(パース・透視図法)を学ぶのに初心者にもわかりやすくてオススメの本

奥行きのある風景画を描くために、これからパース(透視図法)を学びたい!という方は、

パース 透視図法の勉強におすすめの本5冊 イラストを上手く描こう!でも紹介していますが、

『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』

が初心者の方にもわかりやすくてオススメです。

この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み実践すると、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につきます。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説している、パース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

著者であり、漫画家・専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが、実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちからの質問をもとに作られたものです。

なぜ、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につくのかというと、

それは、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストを使ってわかりやすく解説しているからです。

そして、マンガや、やさしい図、イラストを使ってわかりやすく解説しているので、

「パースって難しくてわからない…」とならずに学ぶことができます。

なので、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

は、あなたも簡単に身につけることができるのです。

以下の記事で詳しく紹介しています。

また、以下の各記事では、水彩画や風景画、人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

透明水彩画 風景画 初心者におすすめの本 7冊 上手く描きたいあなたへ!

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

まとめ: 奥行きのある風景画を描くためのポイントをわかりやすく解説!

今回は、風景画で奥行きを出すためのポイントを紹介しました。

パース(透視図法・線遠近法)は、数ある遠近法の中でも、

線だけで奥行きを表現することができる遠近法です。

難しくて苦手意識を持つ方も多いかも知れませんが、学んでみる価値は十分あると思います。

奥行きのある風景画を描きたい!という方は、ぜひチャレンジしてみてください。

おわり

コメント