・一点透視図法の奥行きってどうやって決めたらいいんだろう?

なんか立方体とか描いても、奥行きをどこにしたらいいのか正解がわからないし…。

奥行きの決め方のポイントとかあるのかな?

・一点透視図法の具体的な描き方も知りたいな

・あと、パースで奥行きを等間隔に描く方法も知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎ 本記事の内容

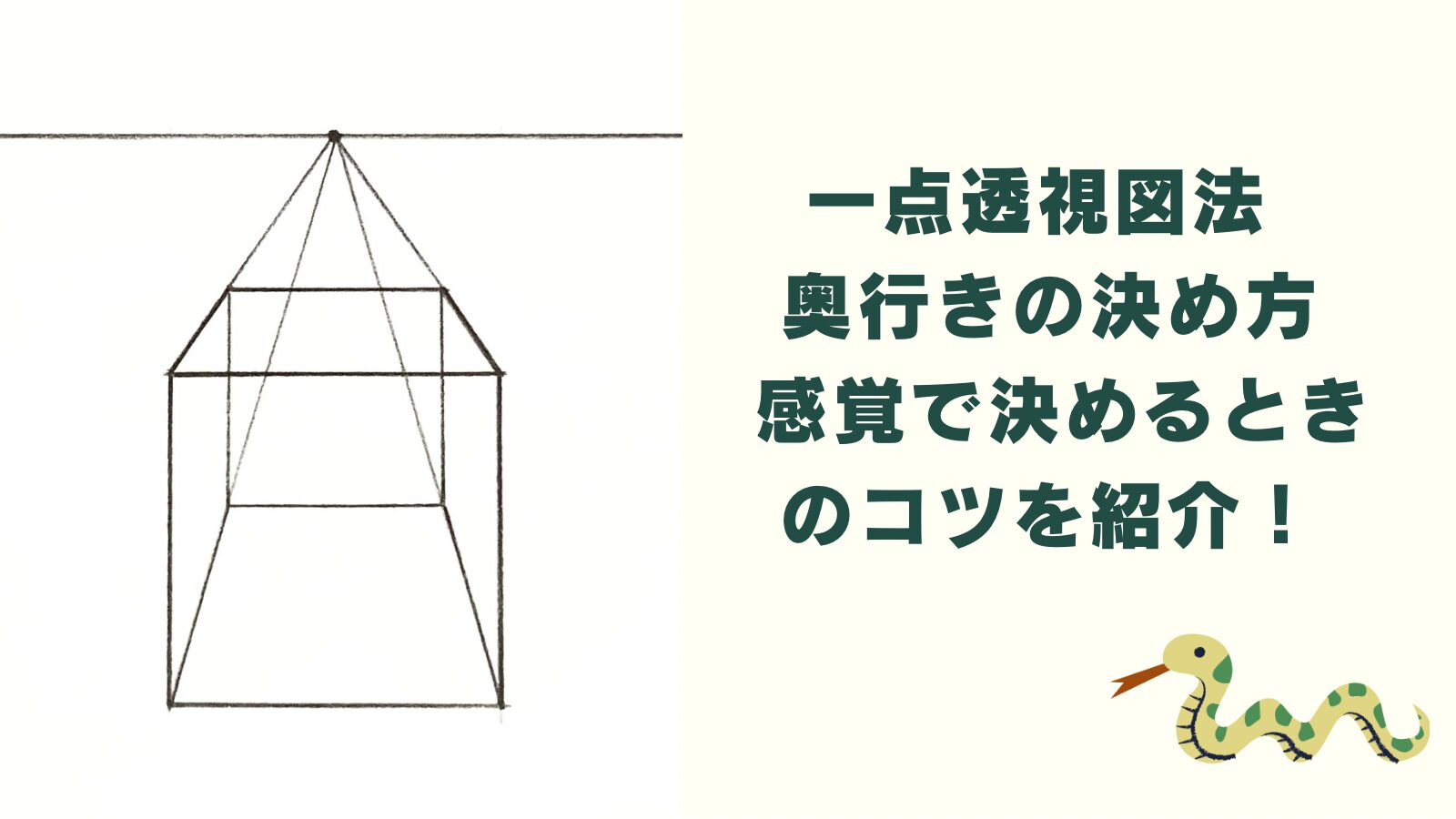

1.【簡単!】 一点透視図法 奥行きの決め方 感覚で決めるときの1つのコツ

2.一点透視図法の具体的な描き方

3.パースで奥行きを等間隔に描く方法

この記事を書いてる僕は、パース(透視図法)の勉強は、3年ほどです。

普段、パースを使って絵を描いています。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

【簡単!】 一点透視図法 奥行きの決め方 感覚で決めるときの1つのコツ

一点透視図法の奥行きは感覚で決めることが多い

製図といった専門的な分野になると、計算で正確に奥行きを決めることができるようですが、

絵やイラストを描く際には、奥行きは感覚で決めることが多いようです。

絵やイラストを描くにあたって、製図的に正確に描く必要はあまりないということだと思います。

一点透視図法 奥行きの決め方 【感覚で決める際の1つのコツ】

先程、一点透視図法の奥行きは感覚で決めるということでしたが、

では具体的にどうやっていくと良いのか、僕なりの方法を紹介します。

一点透視図法 奥行きの決め方 「底面の形」を意識する

コツ・ポイントとしては、「底面の形」を意識するという感じです。

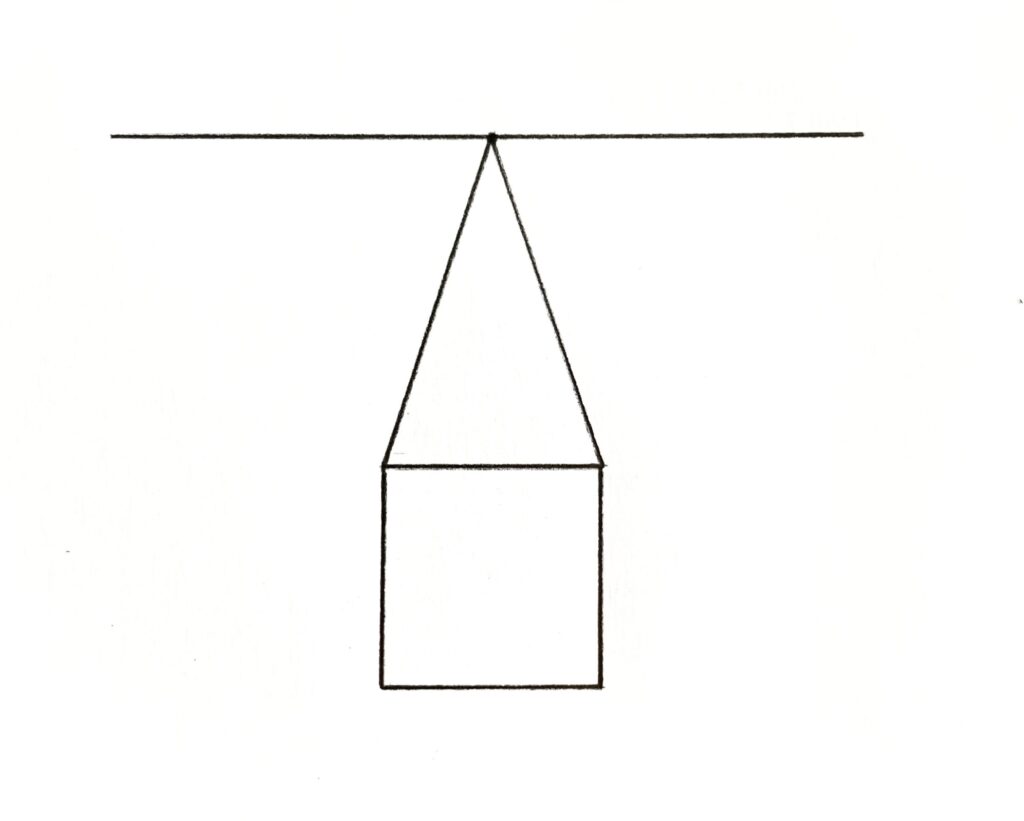

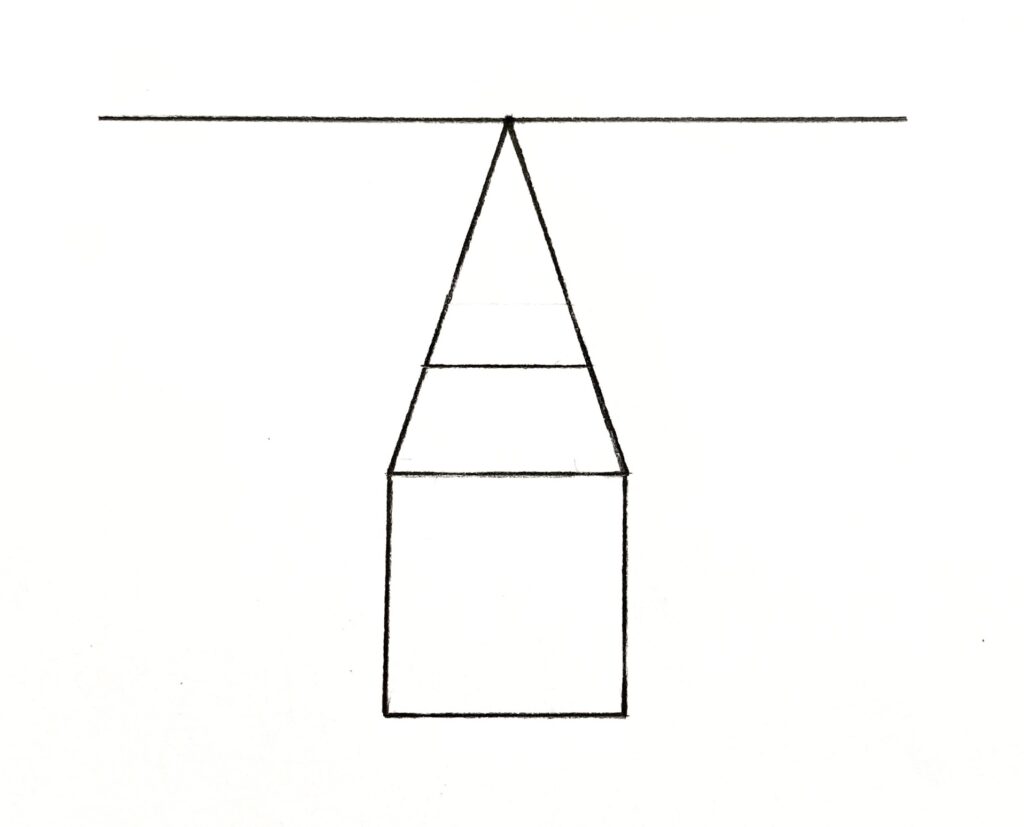

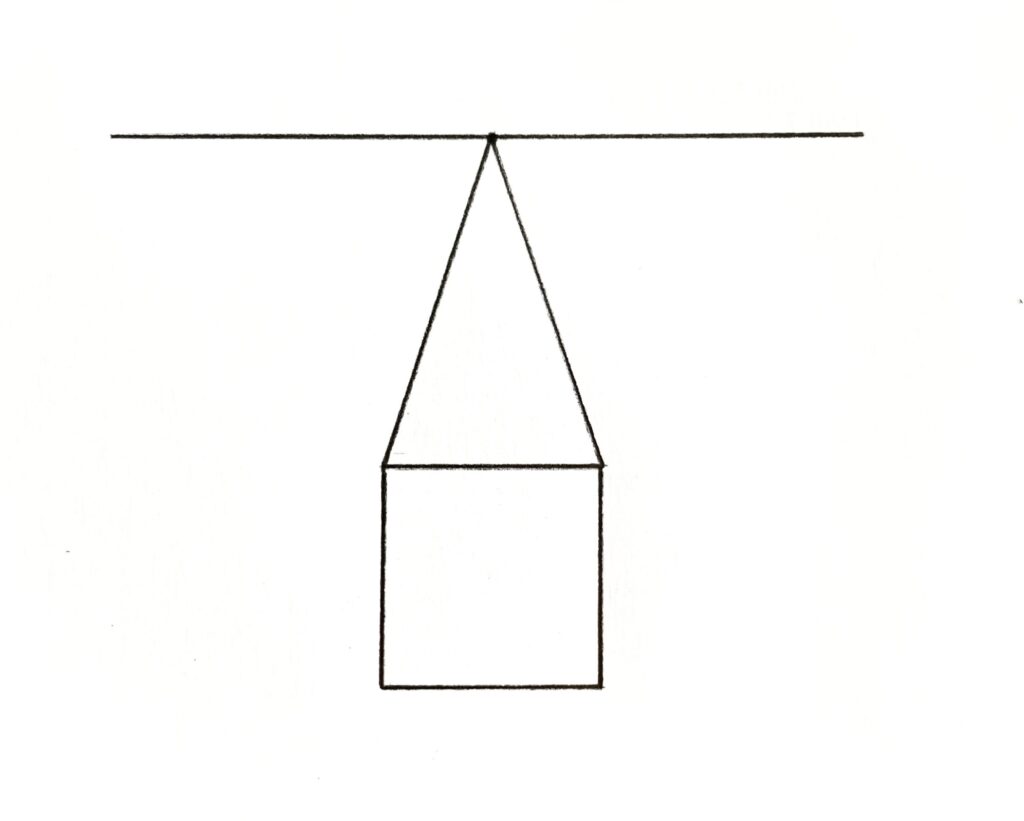

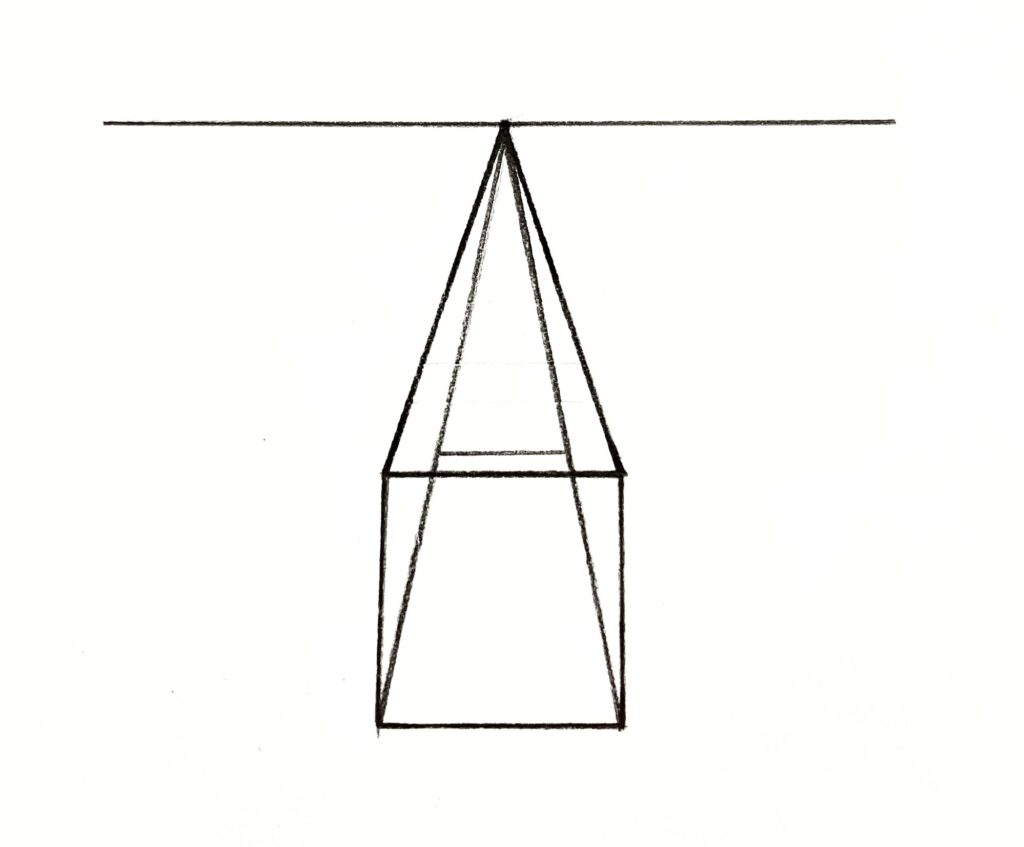

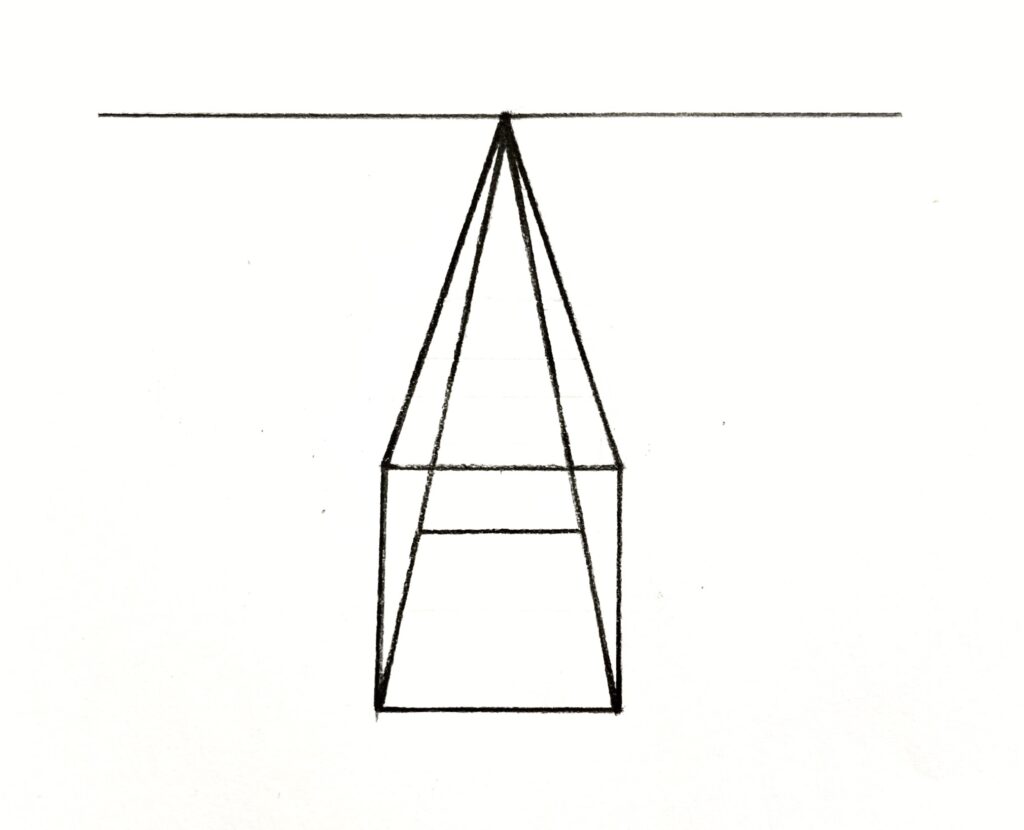

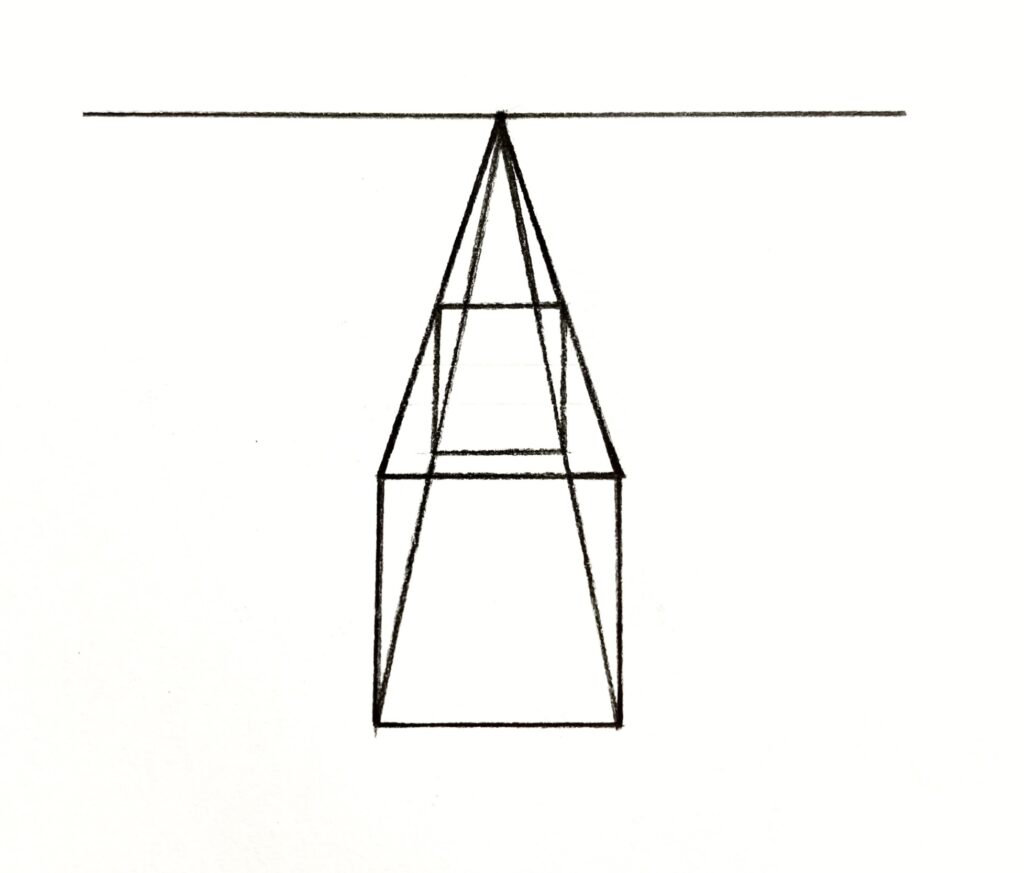

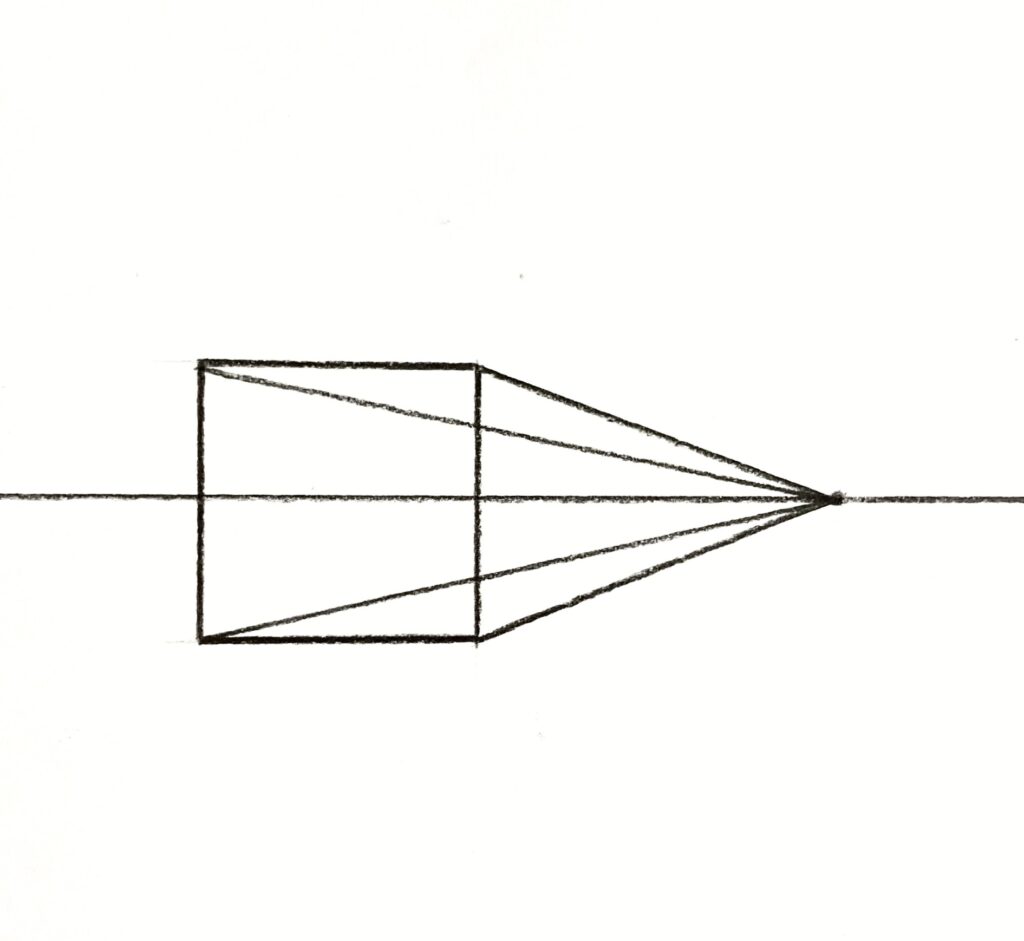

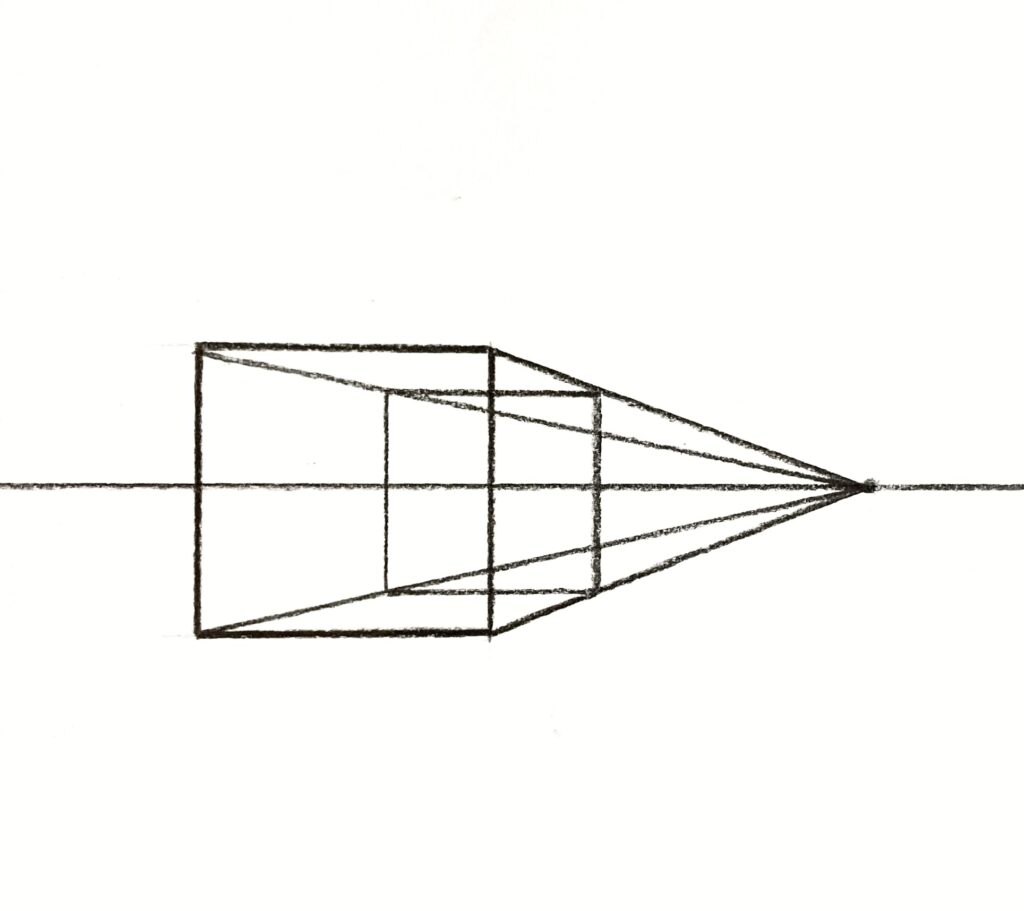

例えば、以下のような一点透視の箱があったときに、

この箱を途中で切って、立方体にしてくださいと言われたら、奥行きをどこにするべきか結構悩みますよね。

立方体にすると言っても、奥行きをどれくらいにしたらいいんだろう?

一点透視図法の具体的な描き方は、

簡単! パース 一点透視図法の描き方 具体的な手順をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しているので、参考にしてください。

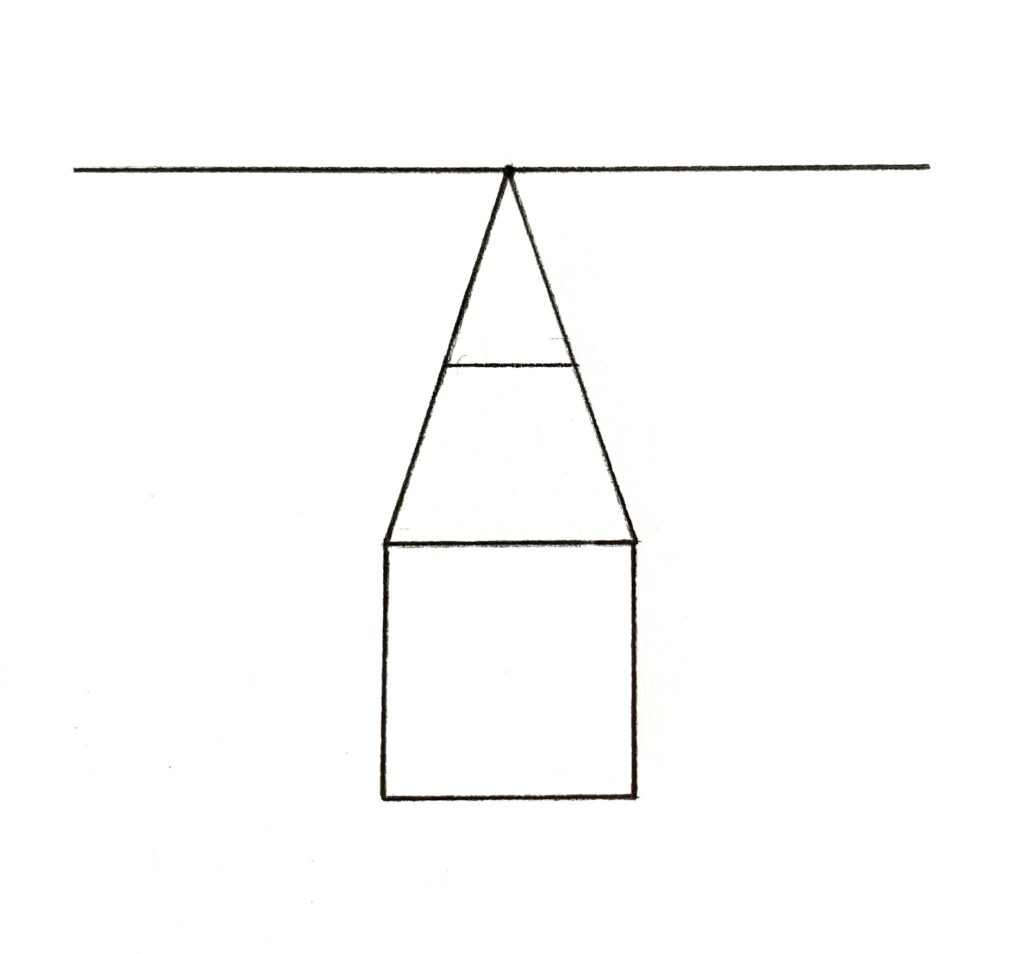

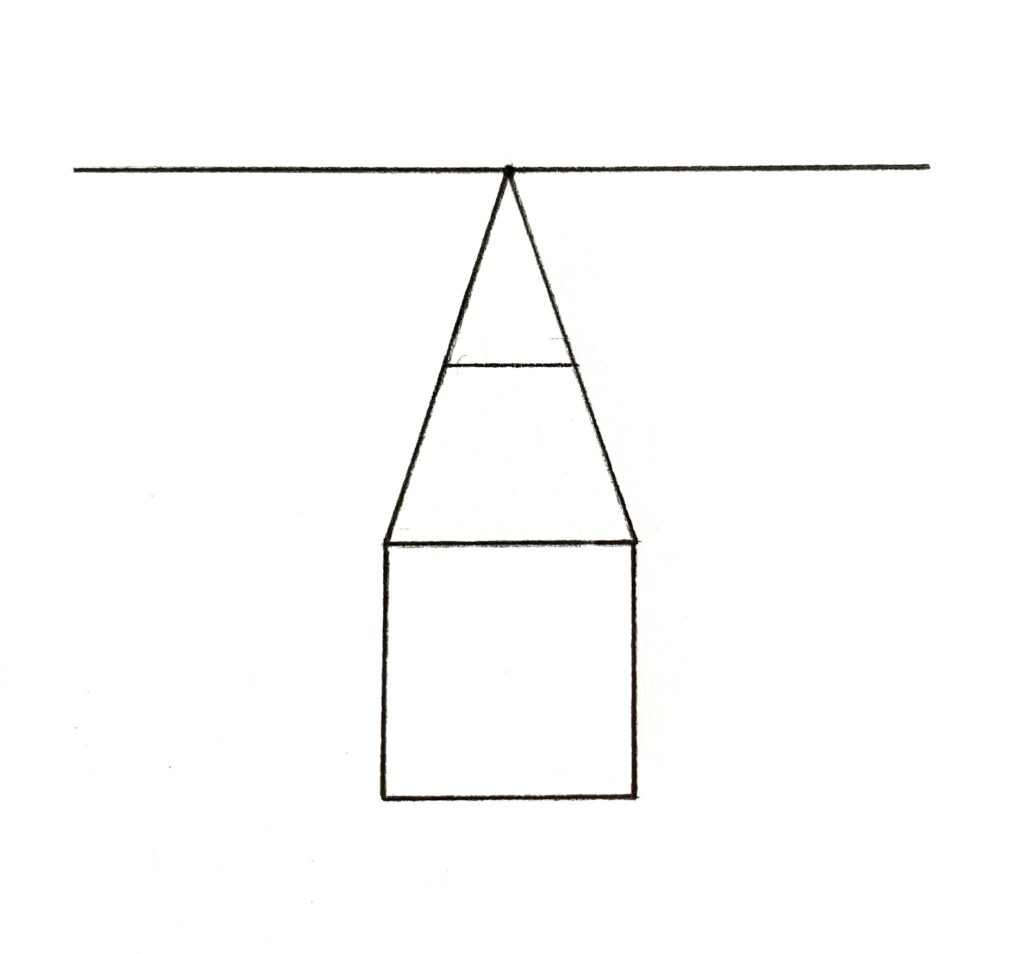

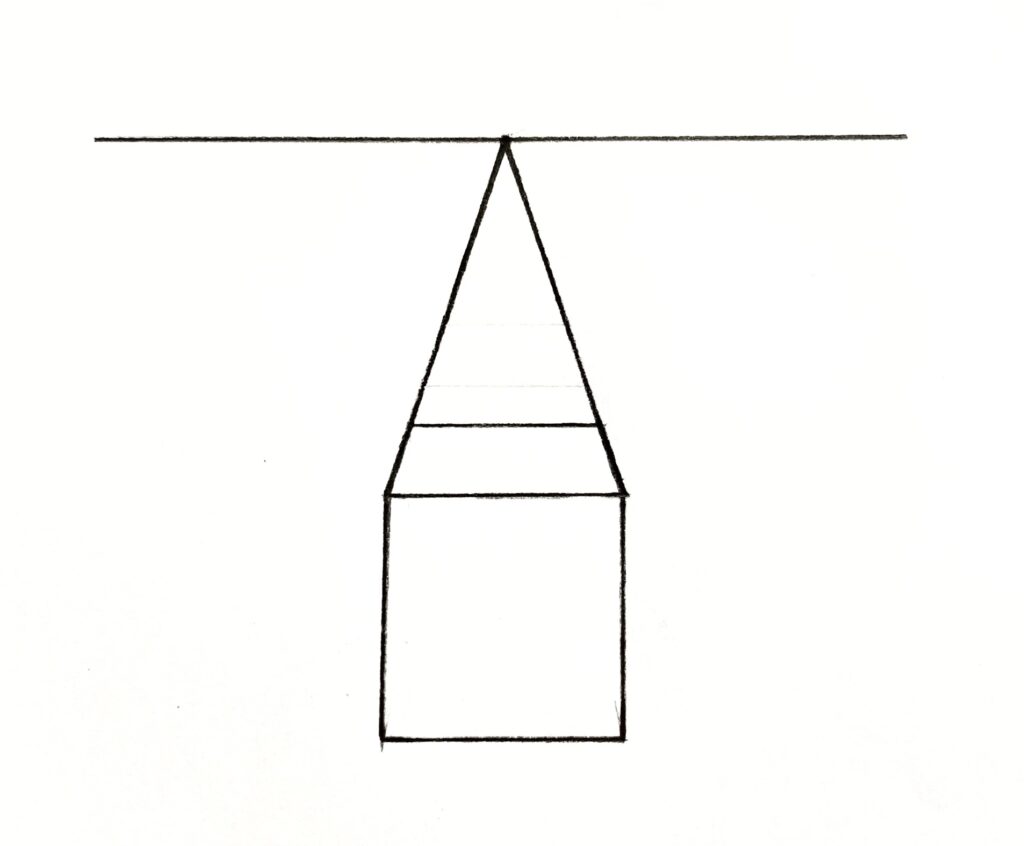

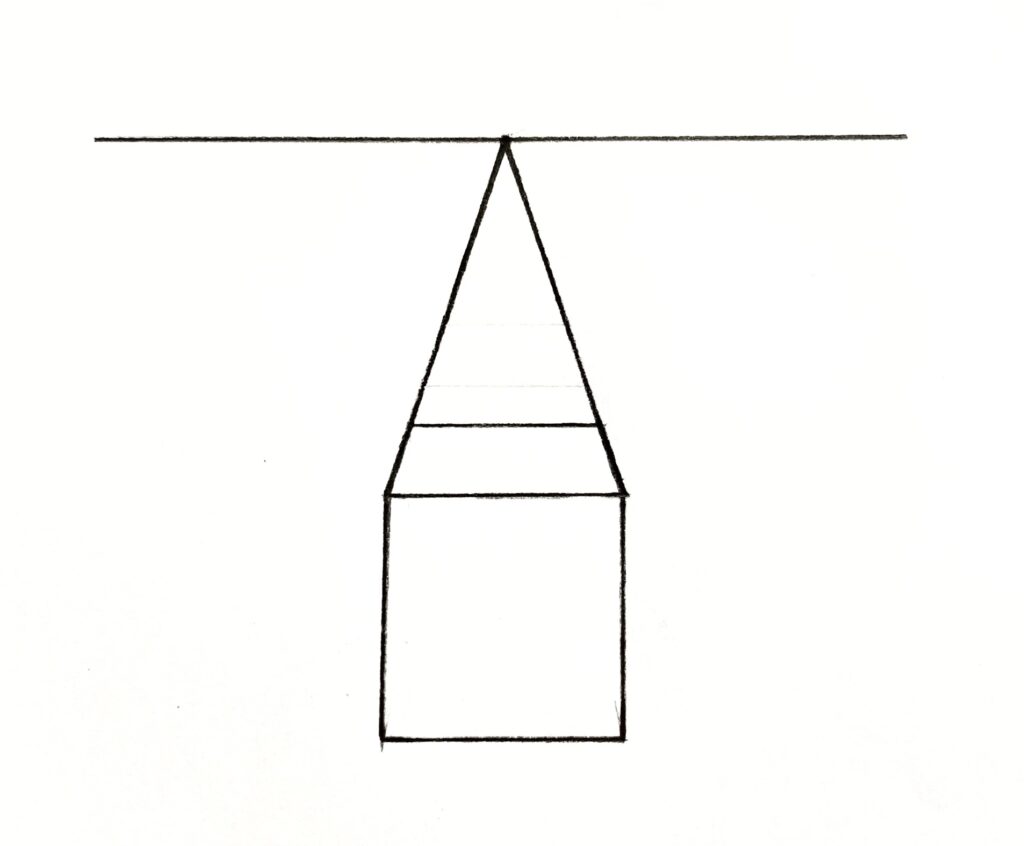

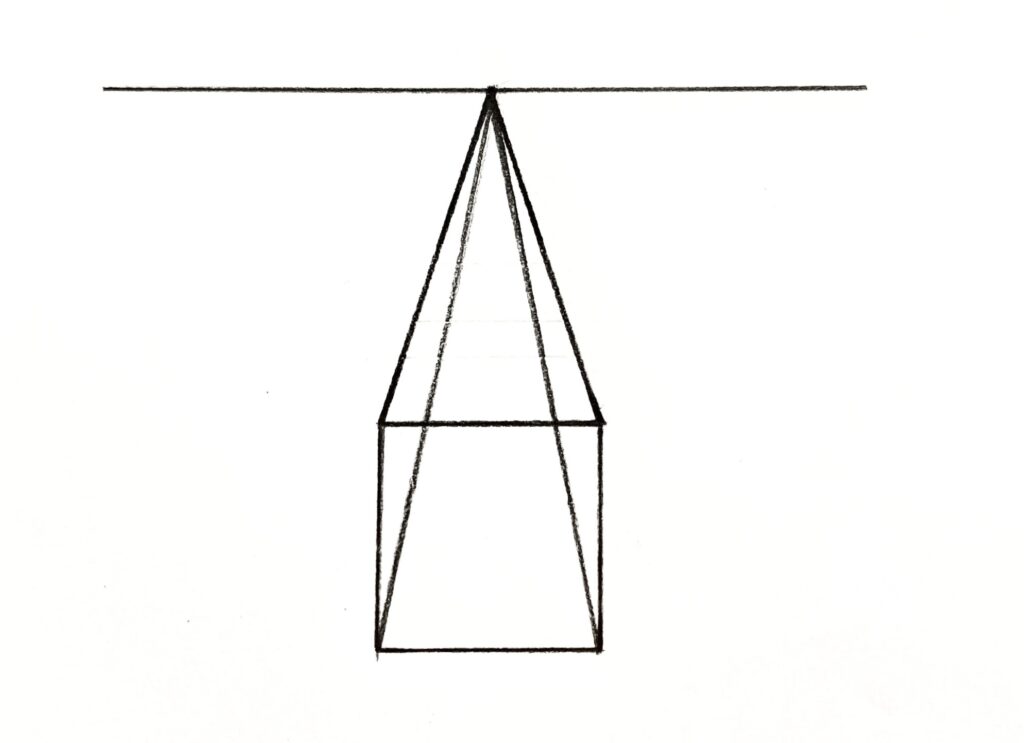

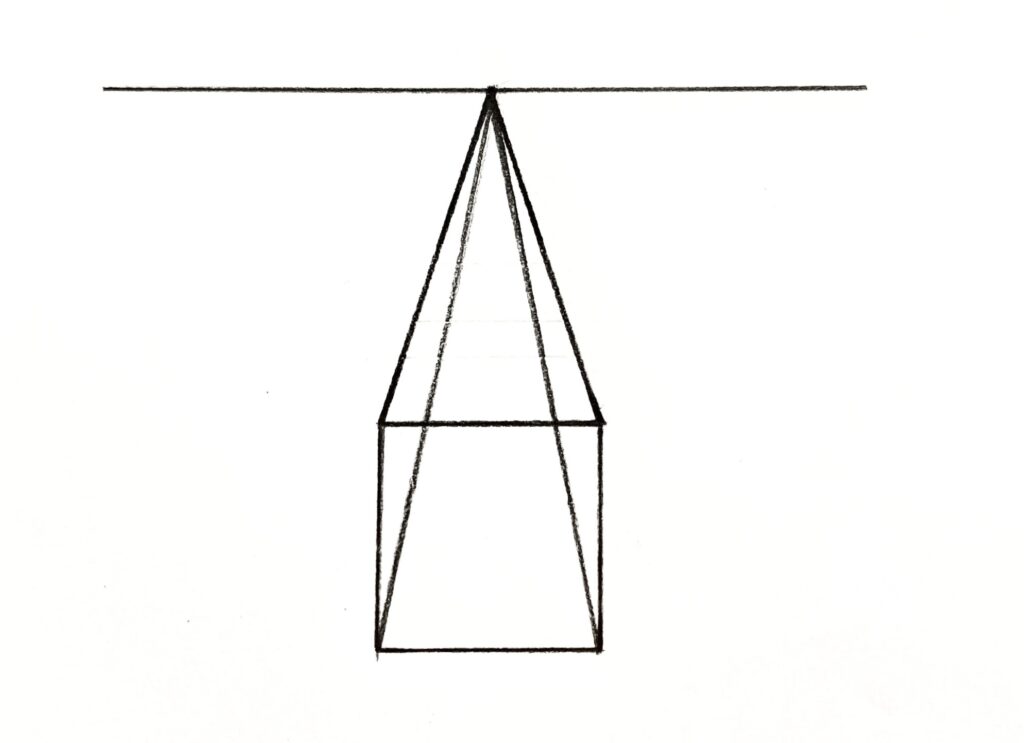

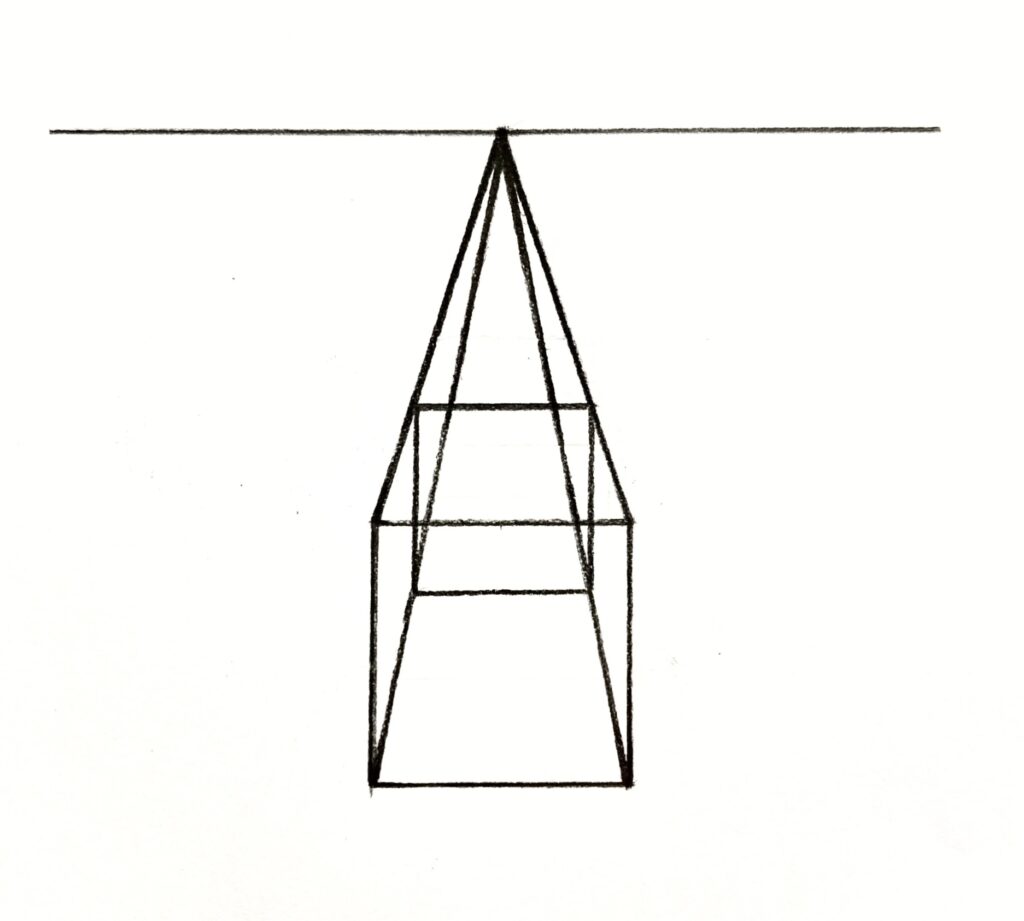

例えば、以下のような感じでしょうか?

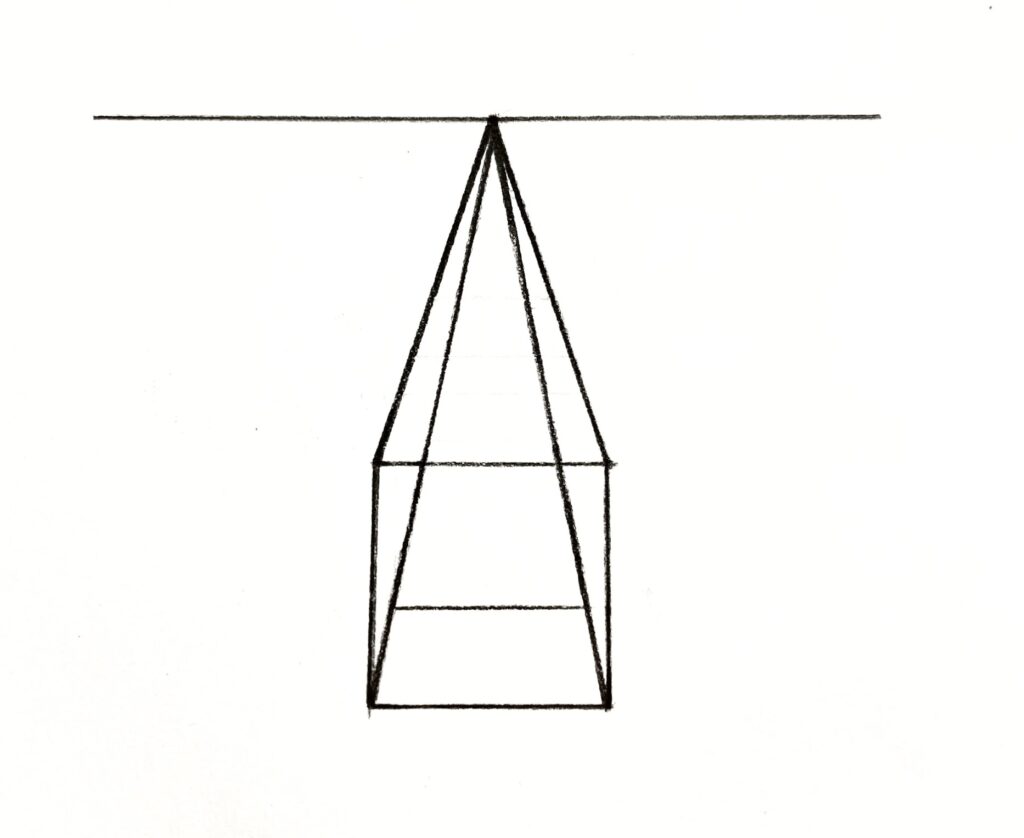

あるいは、以下のような感じでしょうか?

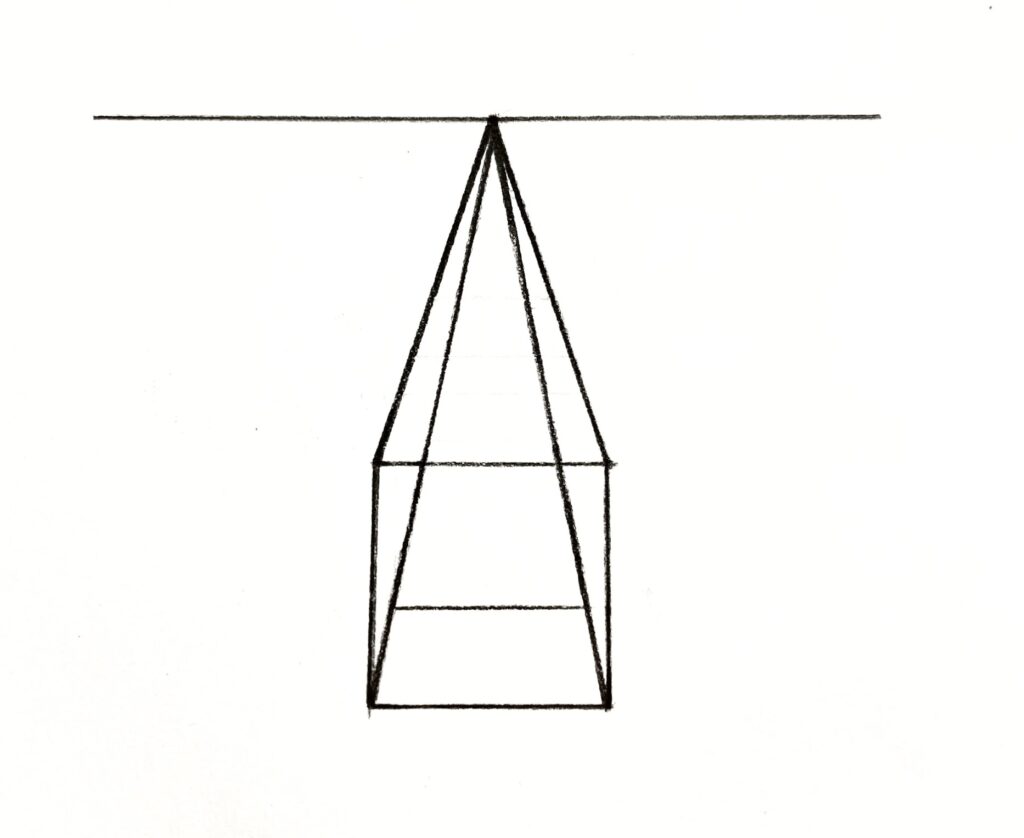

それとも、以下のような感じでしょうか?

感覚で決めると言っても、実際は結構難しいですよね。

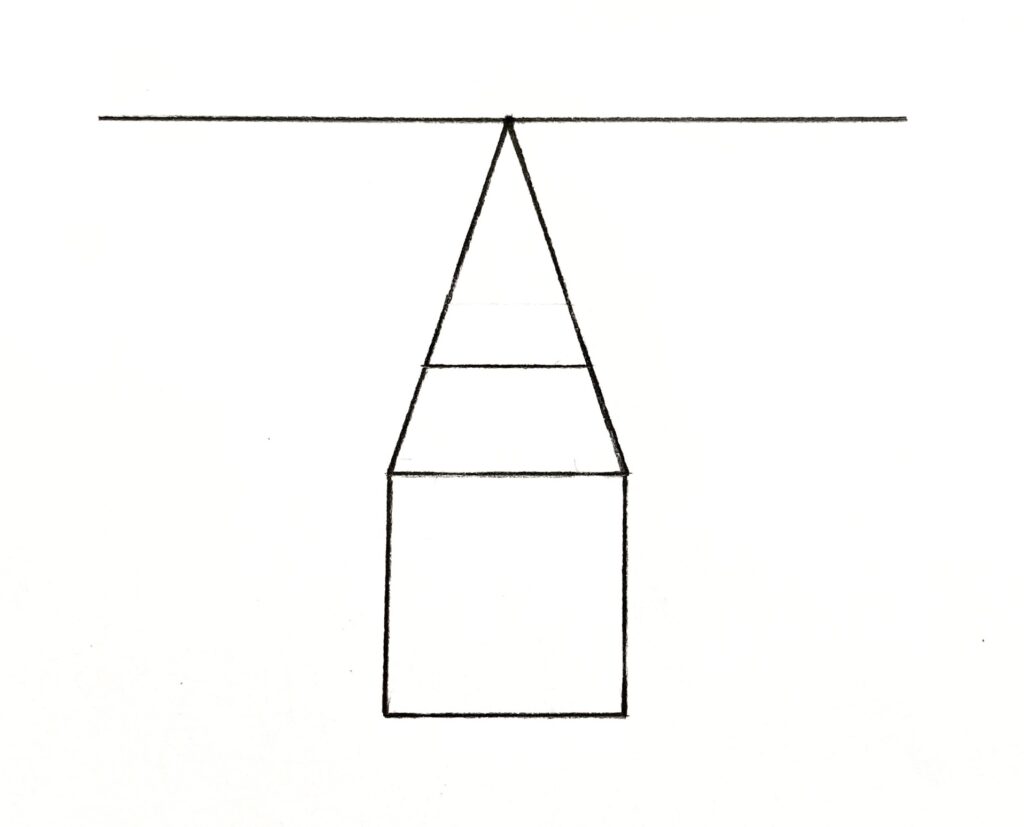

そんなとき、「底面の形」を意識すると、意外と簡単に奥行きを決めることができます。

どういうことかというと、

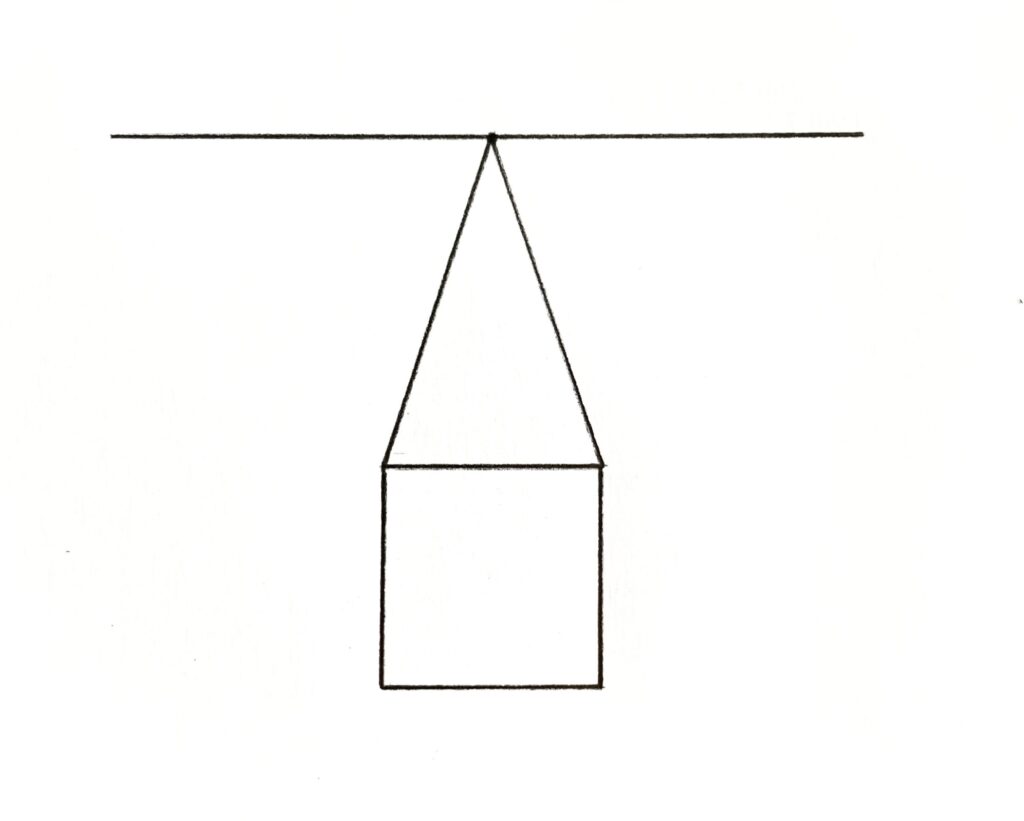

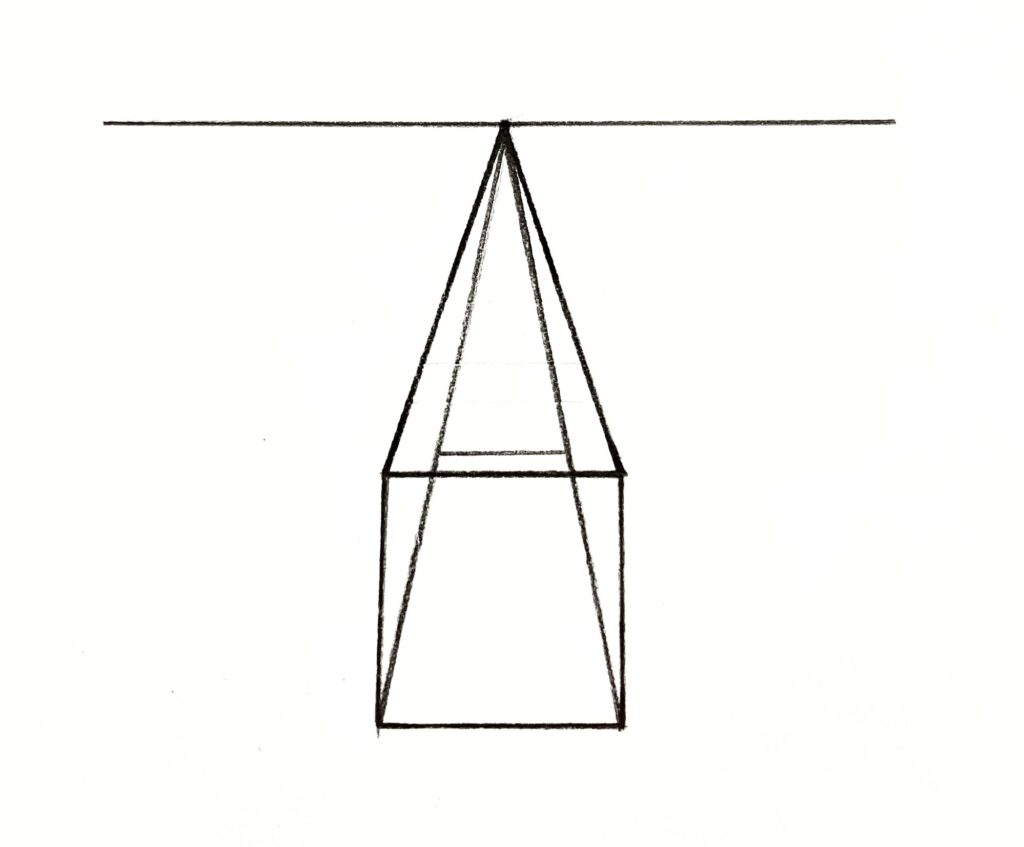

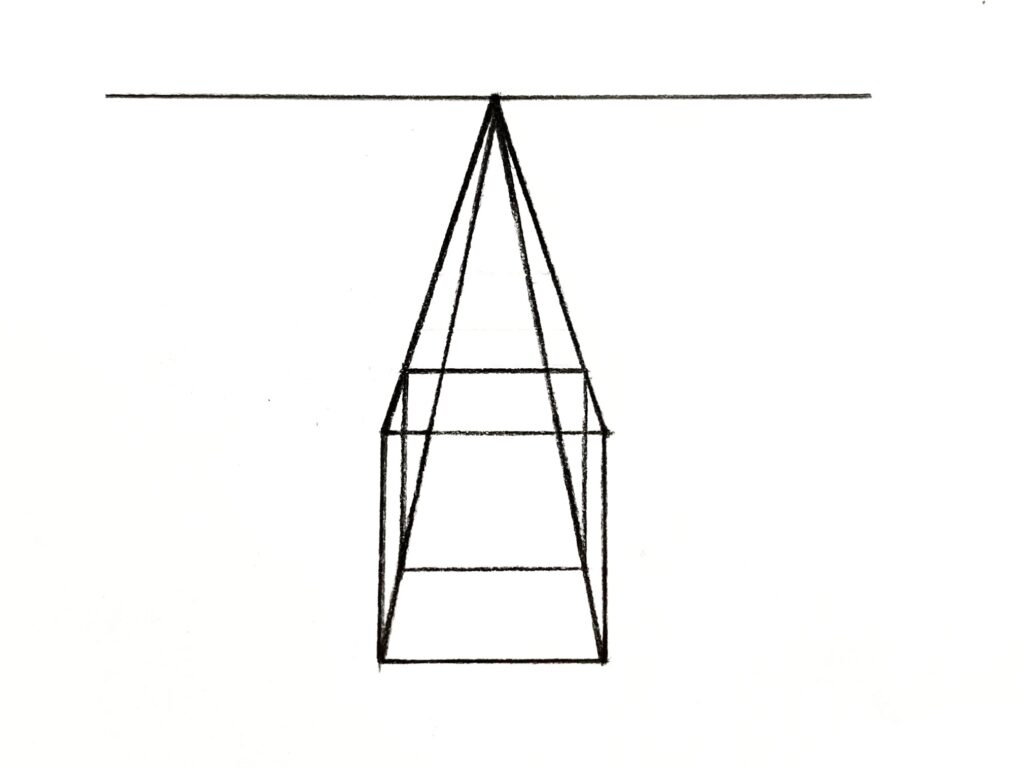

以下のような感じであったときに、

上の面で正方形を考えようとすると少し難しいですが、

下の底面で正方形を考えると分かりやすいです。

以下のように底面を描きます。

これはちょっと長すぎますね。

これは、正方形には見えないね

これは、ちょっと短すぎますね。

これは、ちょっと短いね

これくらいがちょうど良さそうですね。

このように、底面で奥行きの形を考えると、決めやすいかなと思います。

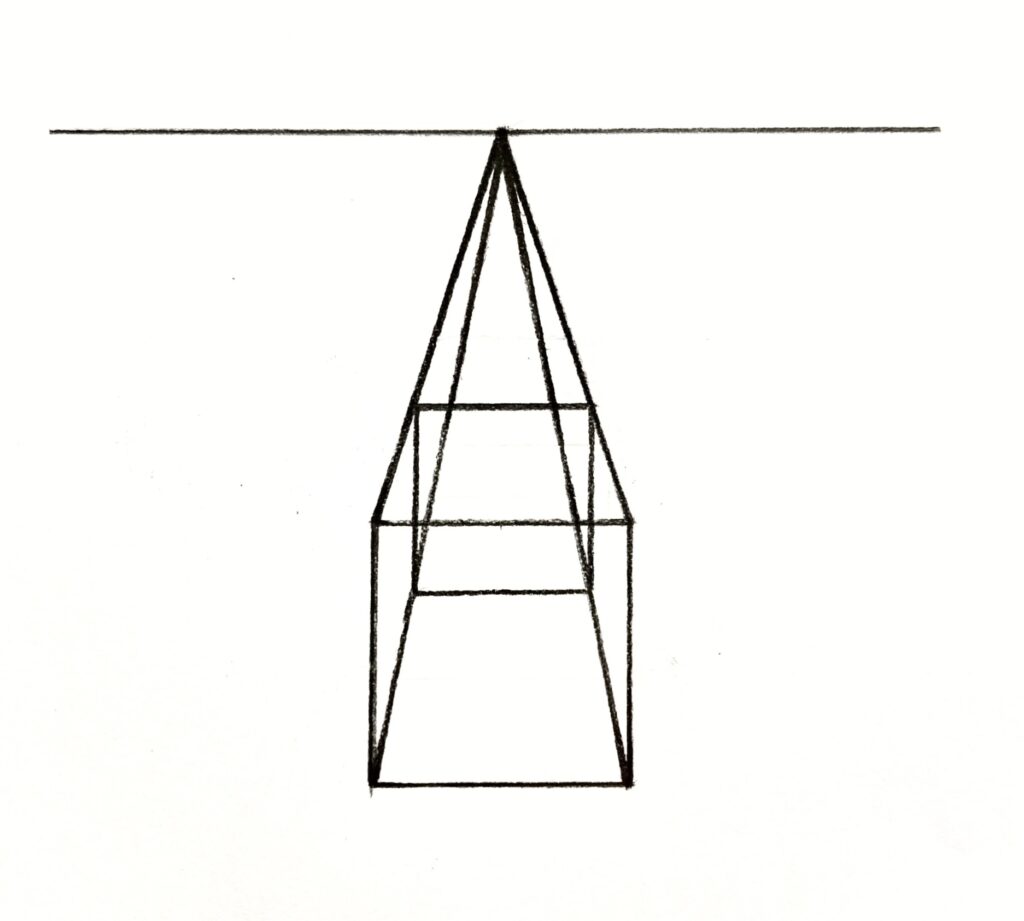

こんな感じで奥行きを決めたら、あとは一点透視なので、

底面から垂直線を引けば、上の面での奥行きの位置を決めることができます。

以下のような感じですね。

底面で考えると決めやすいね!

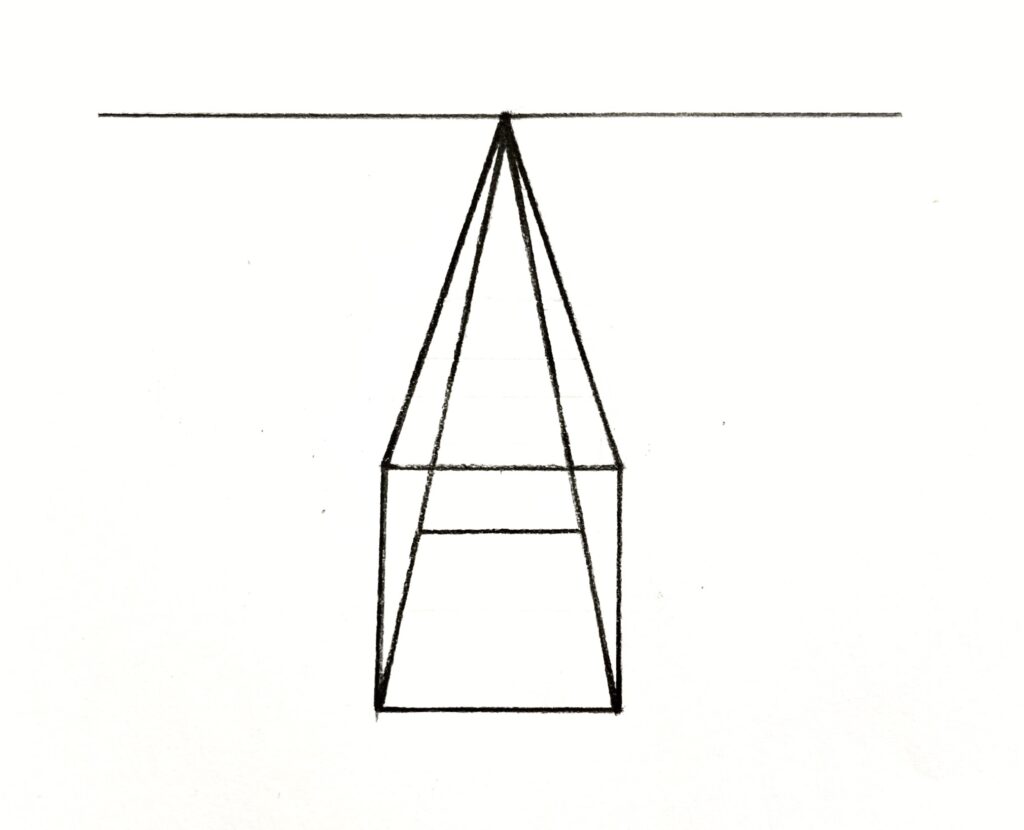

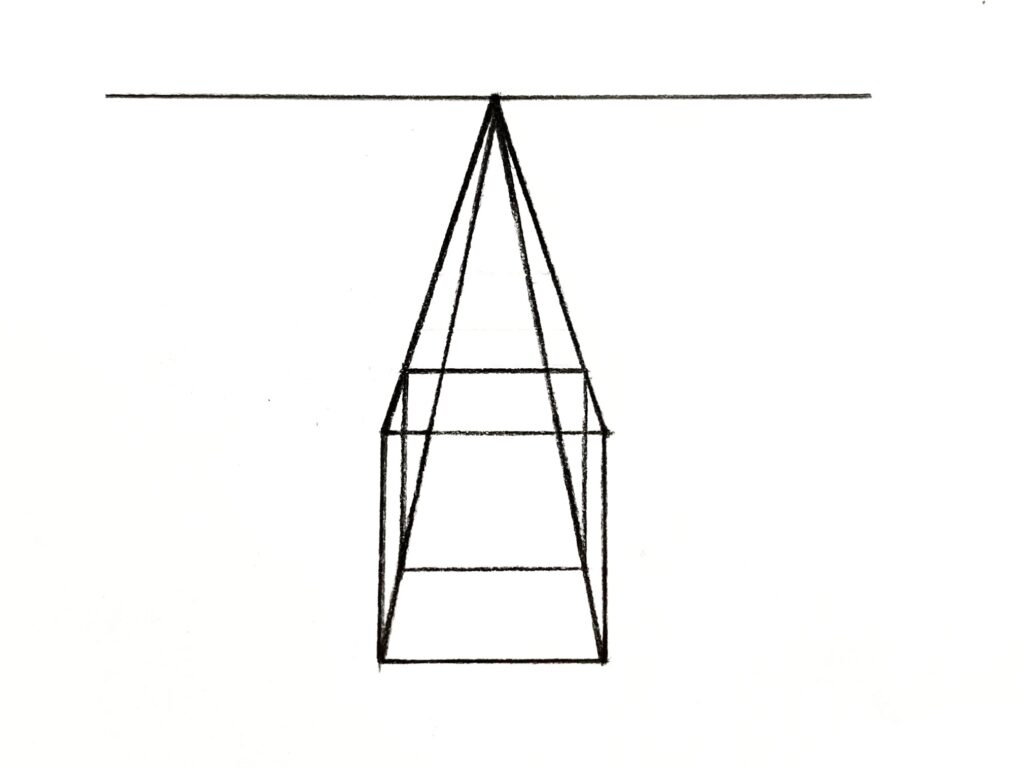

底面で奥行きを考えてみると、以下のように、

最初に予想した奥行きが結構長すぎたり、短すぎたりすることがよくわかります。

これは長すぎるね…

これは少し短い感じかな?

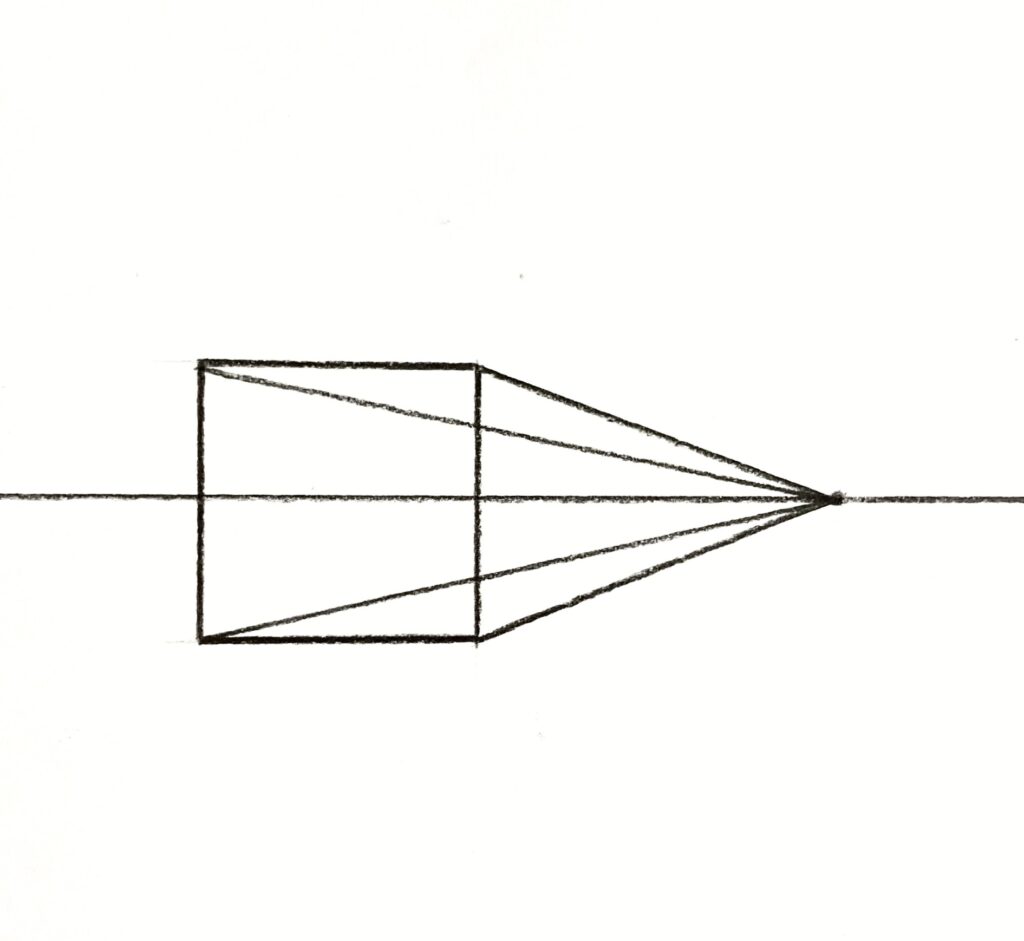

一点透視図法 奥行きの決め方 横になった場合は?

ここまで、一点透視図法の奥行きを決める際に、底面の形を意識するとわかりやすいと紹介しましたが、

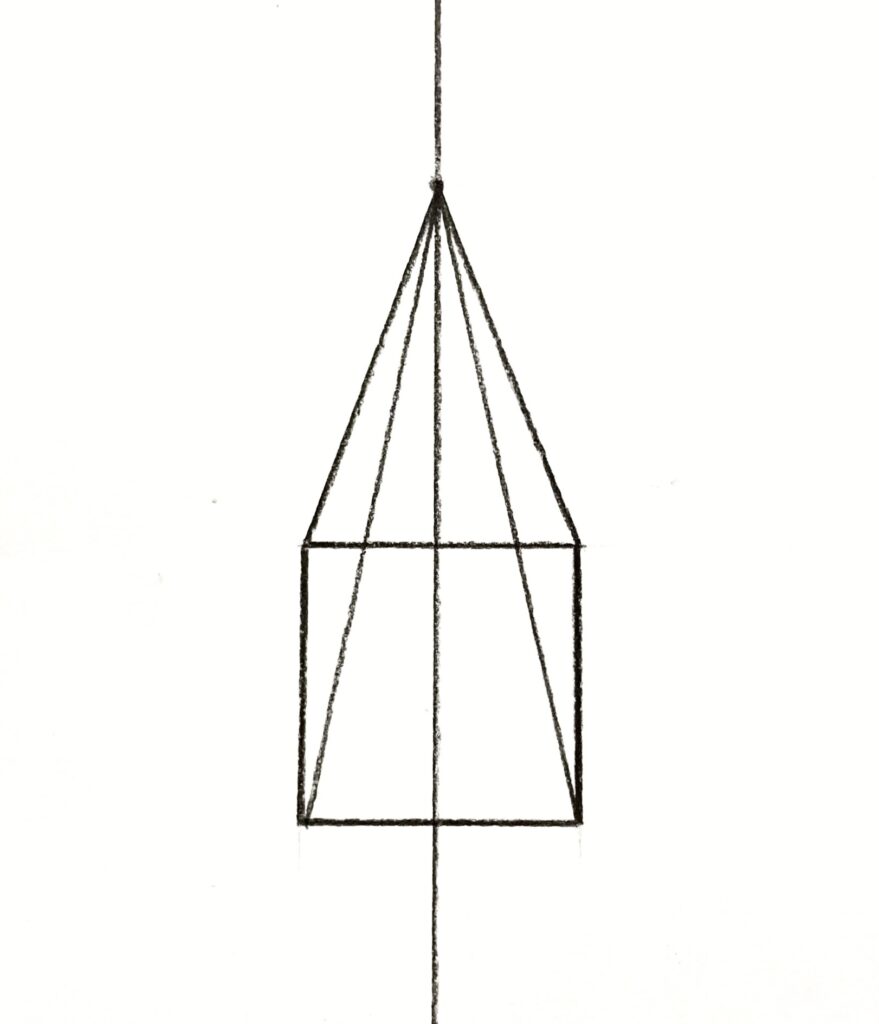

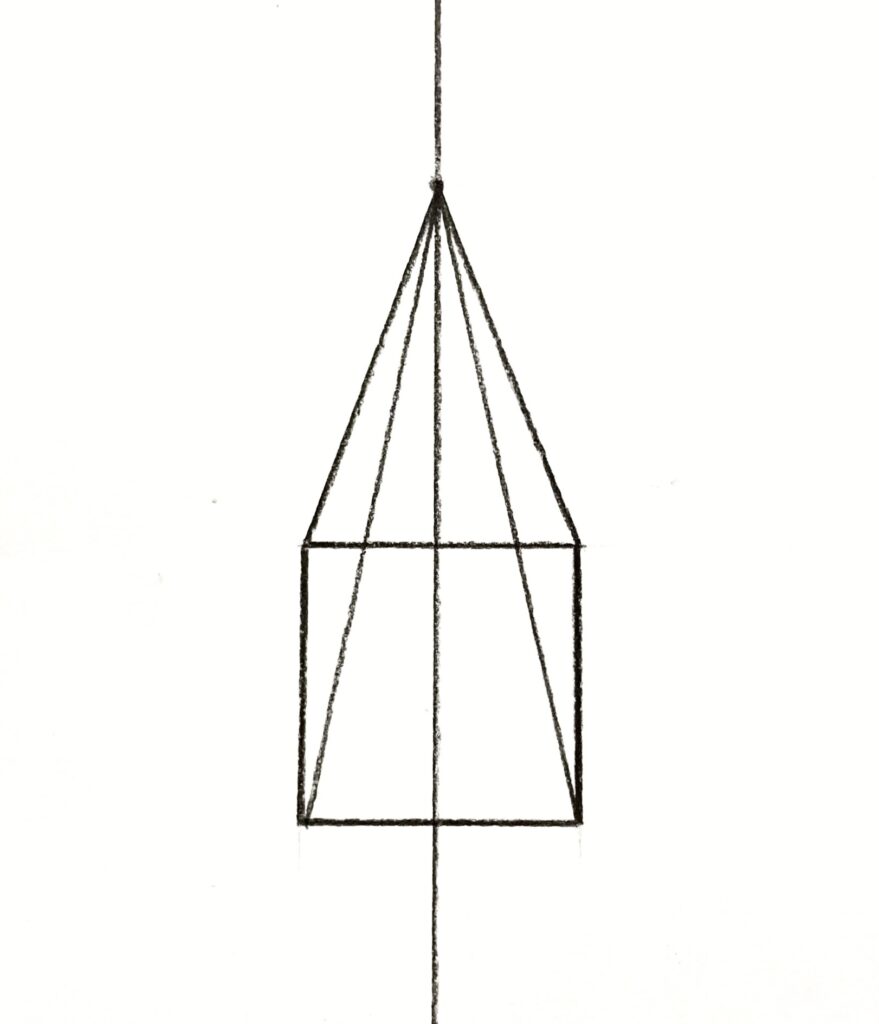

では、以下のように、箱が横になった場合はどうなるでしょうか?

先程とは違って、底面の形が見えにくく、形を決めづらいですよね。

こういう場合は、以下のように、箱を回転させてみましょう。

そうすると、底面が見えやすくなります。

一点透視図法で奥行きを決める際の注意点

一点透視図法の奥行きを決める際に、底面の形を意識して奥行きを決めると分かりやすいと紹介しましたが、

その際に1つ注意点があります。

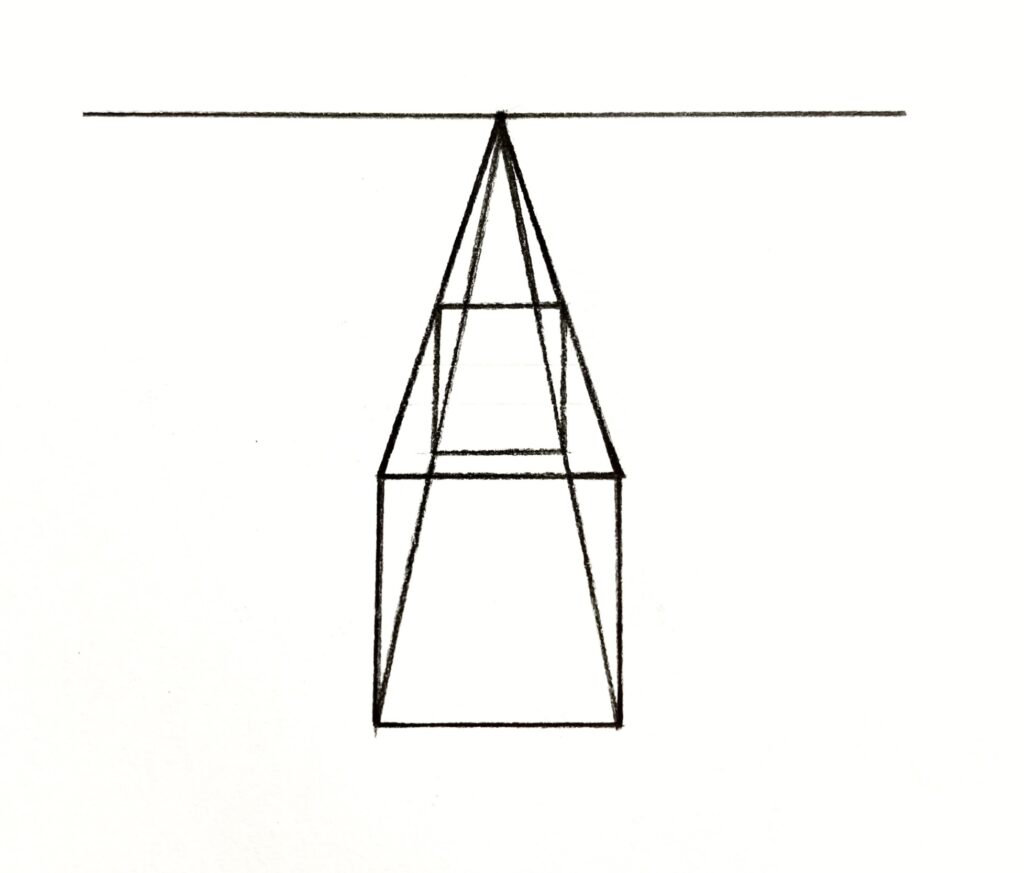

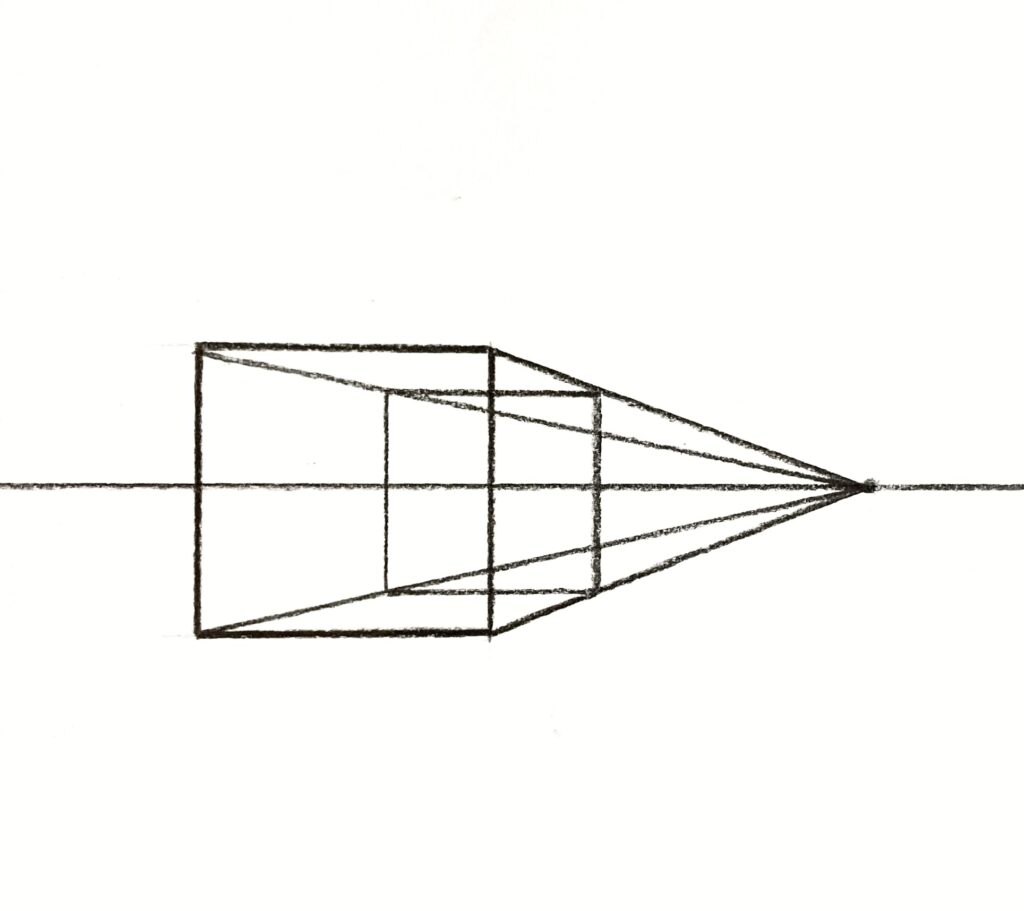

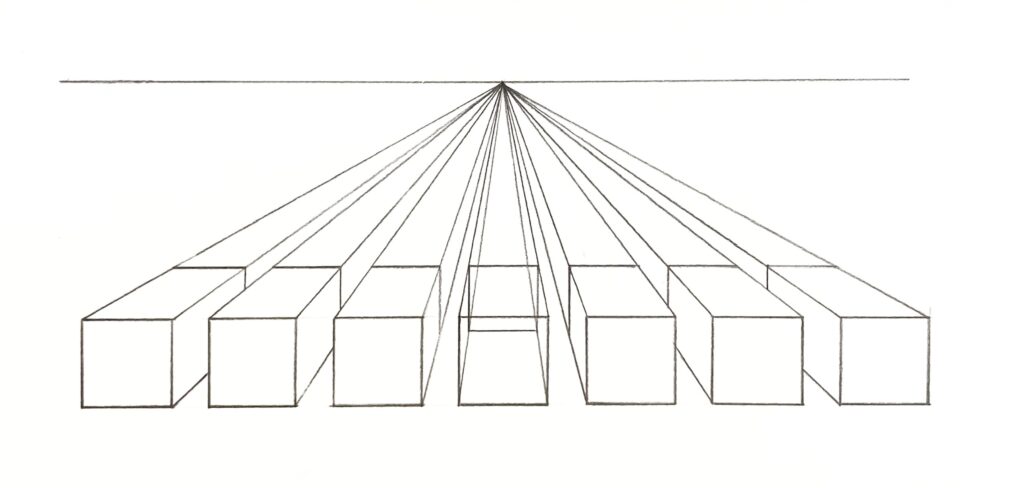

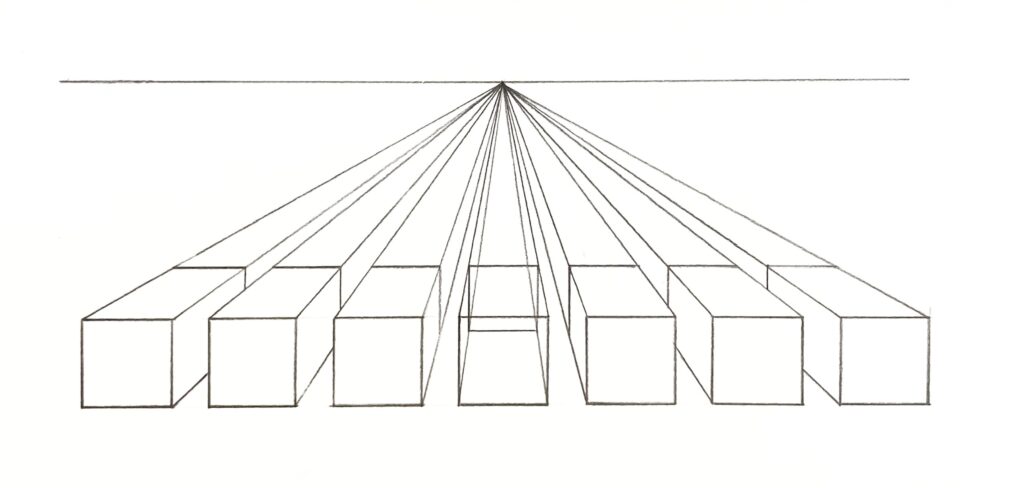

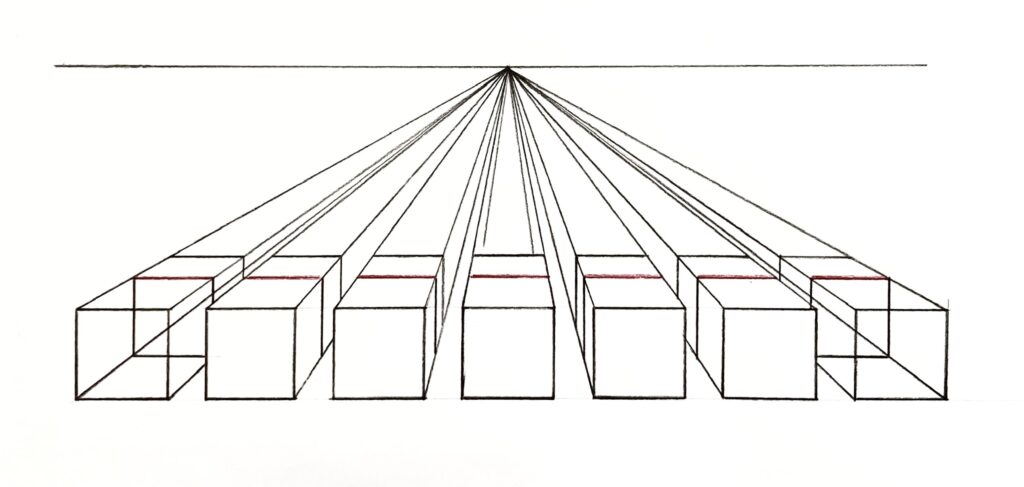

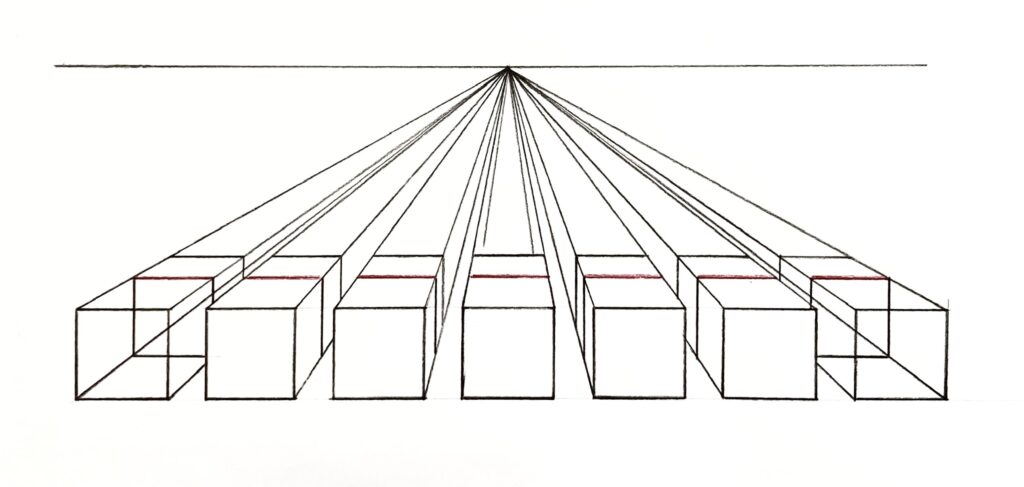

例えば、以下のように、先程の状態に立方体を追加しようとすると、

外側の立方体は奥行きが長くなり、立方体には見えなくなっていきます。

端ら辺にある立方体は、立方体には見えないね…

なので、こういった場合は、

以下のように、一番奥行きが長くなりがちな外側の立方体の奥行きを、

立方体に見える範囲で決めて、修正する必要があります。

大体赤線のところくらいかな?

最初から、アパートやビルを複数描くというようなときは、

奥行きが長くなりがちな外側の立方体の奥行きを許せる範囲で決めると良いと思います。

このように、一点透視図法は外側の箱ほど奥行きが長くなりやすいのですが、

こういった状態をパースの歪みとか言ったりします。

パースの歪みについては、パース 透視図法の歪み・狂い・逆パースとは? 対処法もわかりやすく解説!

でも詳しく解説しています。

一点透視図法の具体的な描き方

一点透視図法の具体的な描き方は、

簡単! パース 一点透視図法の描き方 具体的な手順をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

パースで奥行きを等間隔に描く方法

パースで奥行きを等間隔に描く方法は、

【簡単!】パースで奥行きを等間隔に描く方法をわかりやすく解説!

でわかりやすく解説しています。

まとめ: 一点透視図法 奥行きの決め方 感覚で決めるときの1つのコツ

今回は、一点透視図法の奥行きの決め方を紹介しました。

感覚で奥行きを決めるのは結構難しいですが、底面の形を意識すると、

意外と簡単に奥行きを決めることができるんじゃないかなと思います。

また、以下の各記事では、パース(透視図法)や水彩画・風景画、人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

◻︎パース(透視図法)の勉強にオススメの本

パース 透視図法の勉強におすすめの本4冊 イラストを上手く描こう!

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

風景画・水彩画の勉強におすすめの本を種類別・目的別に7冊紹介

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

今回は以上です。

コメント