・アイレベルとは一体なんなんだろう…

・アイレベルって実際、どうやって見つけたらいいの?

・あと、アイレベルやパース(透視図法)の勉強にわかりやすくてオススメの本とかあったらついでに知りたいな

こういった疑問に答えます。

✔︎本記事の内容

1.アイレベルとは何かわかりやすく解説します

2.アイレベルの見つけ方

3.アイレベルやパース(透視図法)の勉強にわかりやすくてオススメの本1冊

この記事を書いている僕は、パース(透視図法)の勉強が3年ほどです。

本などを使って勉強しています。

こういった僕がわかりやすく解説していきます。

目次

1 アイレベルとは何かわかりやすく解説します

アイレベルとは「カメラの高さ」

アイレベル(Eye Level・EL)とは、「カメラの高さ」です。

カメラの高さなので、

カメラで撮影していたら、地面からそのカメラのレンズまでの高さがアイレベルになります。

また、人の目でそのまま見ているのなら、地面からその目の高さまでがアイレベルになります。

人の目も「レンズ」だから、カメラと一緒だよね!

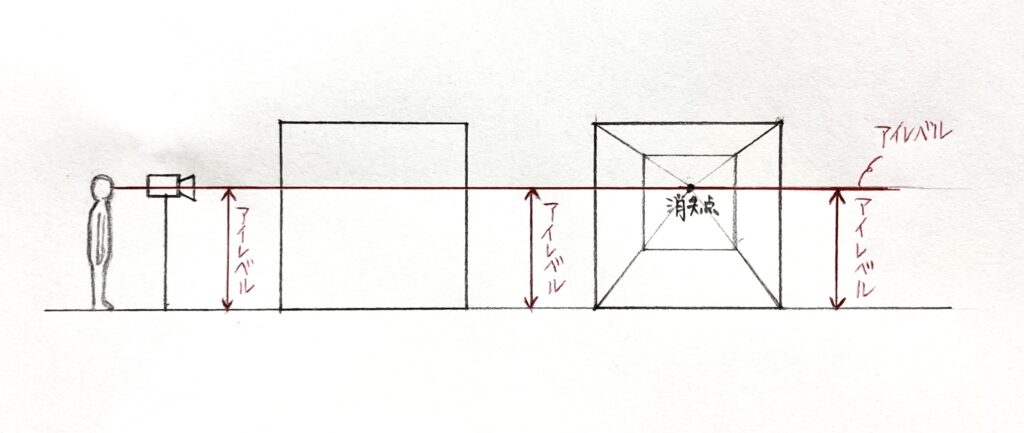

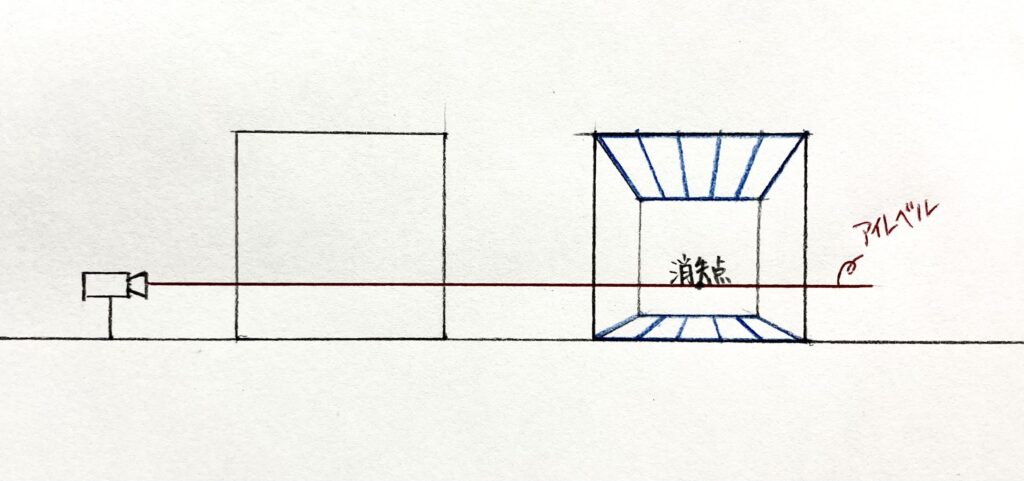

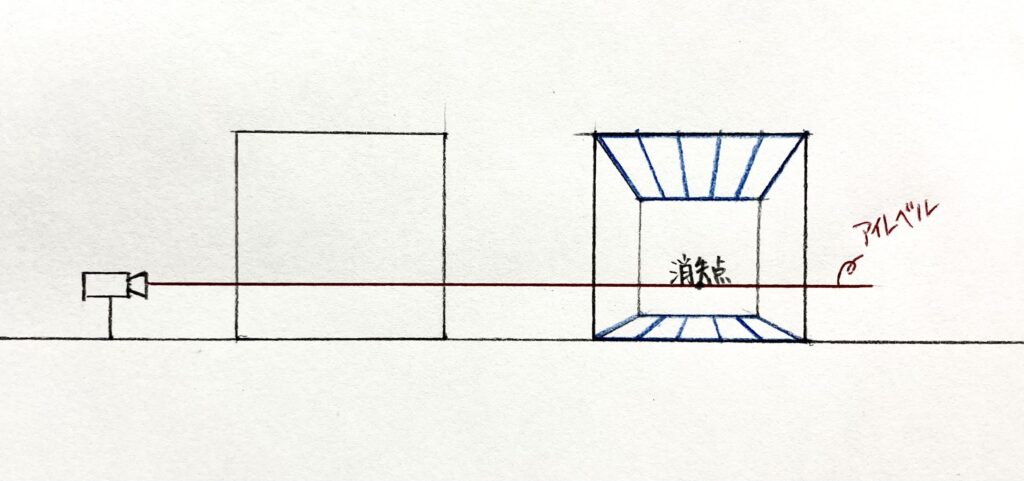

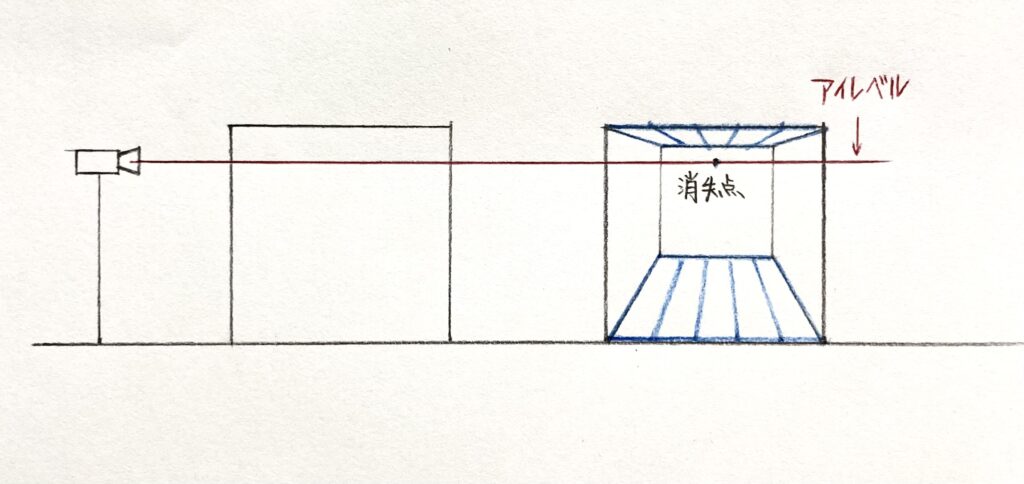

アイレベルを図で表すと、以下のような感じです。

地面に人が立っていて(あるいはカメラがあって)、箱を見ています。

地面からその人の目、あるいはカメラのまでの高さがアイレベル(EL)になります。

仮にこの人の目の高さや、カメラの高さが地面から170センチであれば、

アイレベル(EL)は、170センチになります。

そして、アイレベル(EL)上には、消失点(VP)というものがあります。

パース(透視図法)では、平行なものは1つの点に収束するのですが、

その点が消失点(VP)です。

そして、この消失点は「カメラの高さ」であるアイレベル上にあります。

消失点についての詳しい解説は、以下の記事を参考にしてください。

以上をまとめると、以下のとおりです。

・アイレベル(EL)とは、「カメラの高さ」

・仮に地面から170センチの高さにカメラがあれば、アイレベルは170センチになる

・そのアイレベル上には、消失点(VP)がある

アイレベル(EL)を「カメラの高さ」と考えるのがオススメな理由

先程、アイレベル(EL)は、「カメラの高さ」と言いました。

しかし、アイレベル ってよく、「水平線や地平線、目の高さ」などと言われていますよね。

しかし、個人的には、

アイレベルは「カメラの高さ」が一番しっくりきて、理解しやすいかなと思っています。

目の高さは、なんとなくわかりますが、水平線や地平線と言われても、

いや、水平線とか地平線って見えないよ、

どこにあるんだよ、

ってなってしまいますよね。

実際に、海が見える場所に行ったり、

地平線が見える場所に行けば、

アイレベル = 水平線、地平線というのは、イメージしやすいですが、

部屋など、水平線や地平線が見えない場所にいると、

アイレベルが一体どこにあるのかわからなくなってしまいます。

ビルが立ち並ぶところも水平線や地平線は見えないことが多いよね…

また、アイレベル = 目の高さと考えると、ある勘違いをしてしまうことがあります。

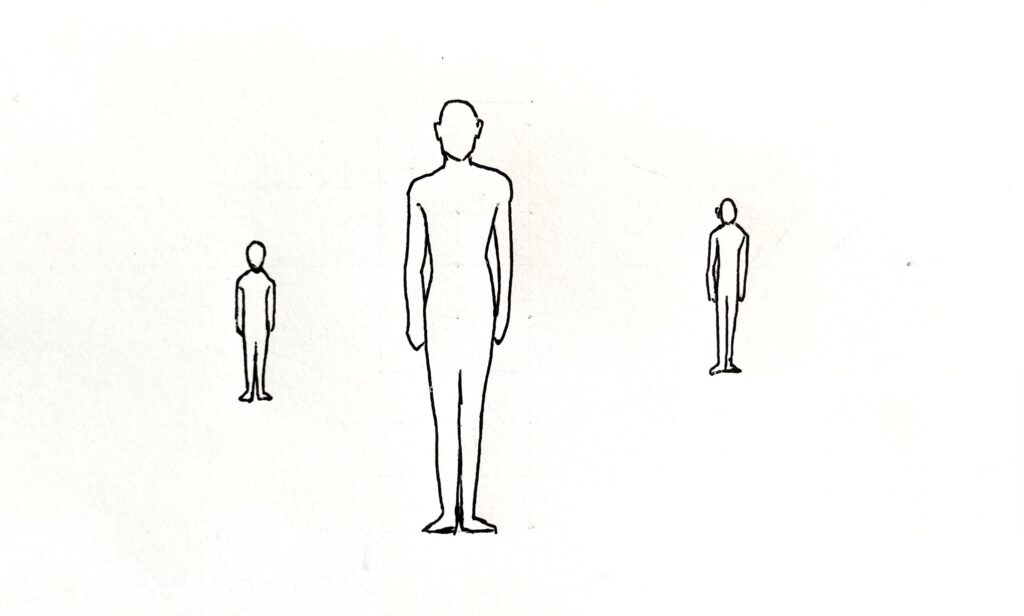

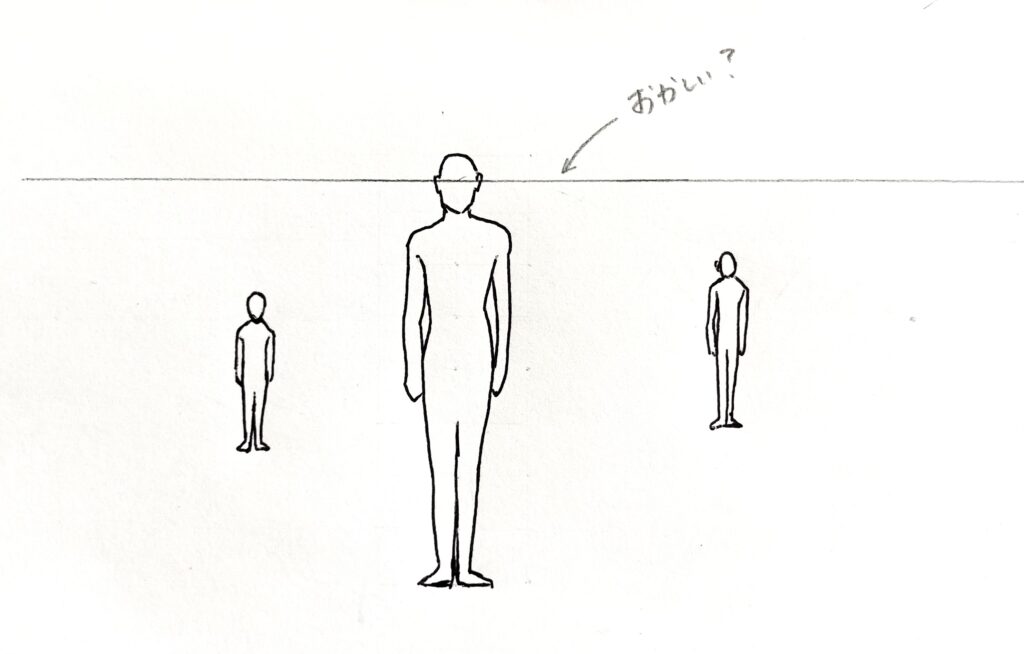

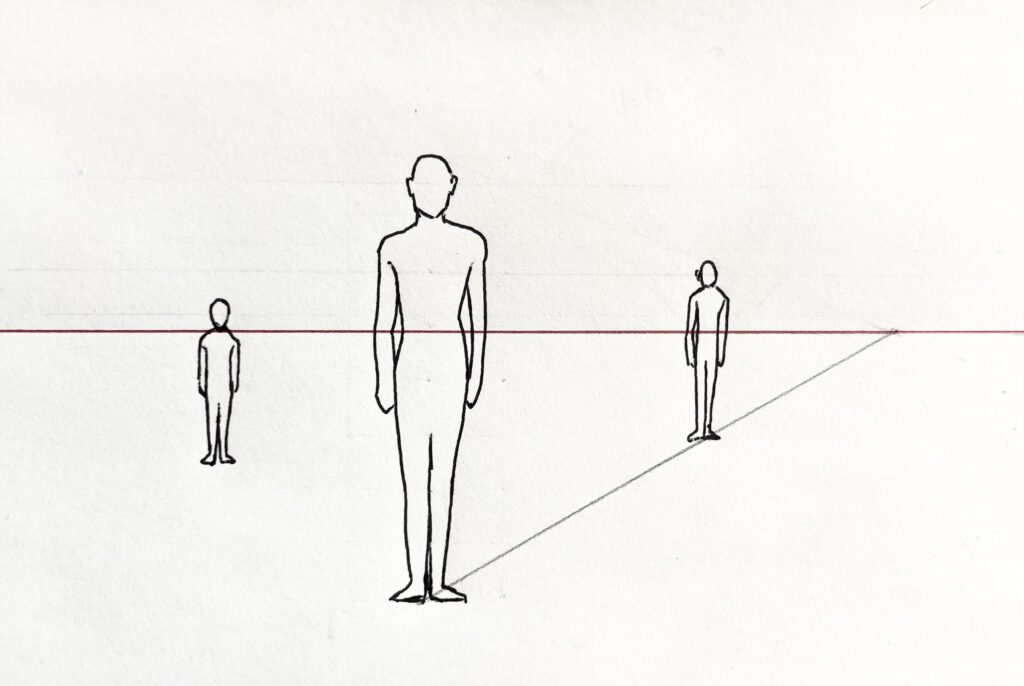

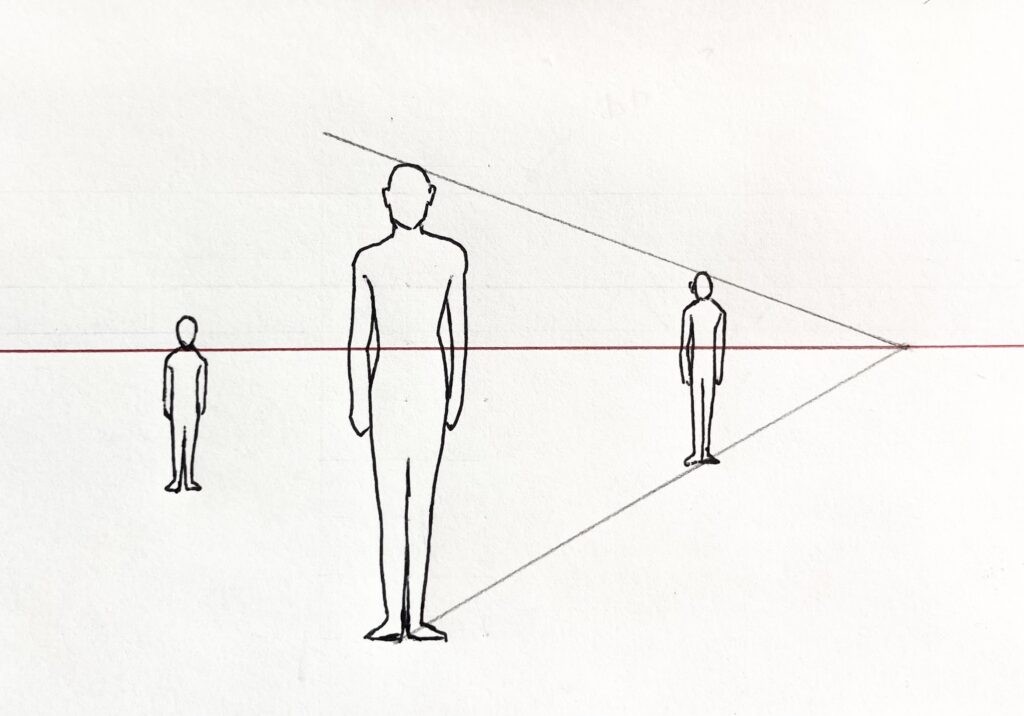

以下の図を見てください。

この図の場合、アイレベルはどこにあるでしょうか?

ちなみに手前にいる人物と右奥にいる人物は同じ身長です。

アイレベルを目の高さと覚えた場合、

あ、アイレベルって人の目の高さにあるんでしょ。

簡単じゃん!

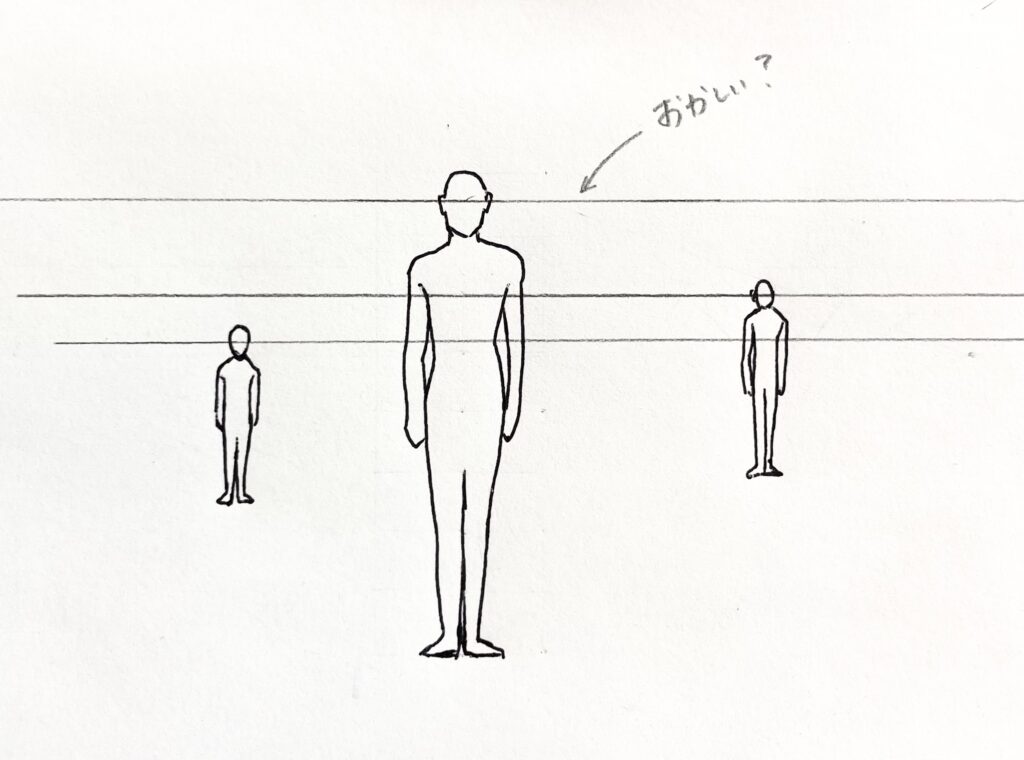

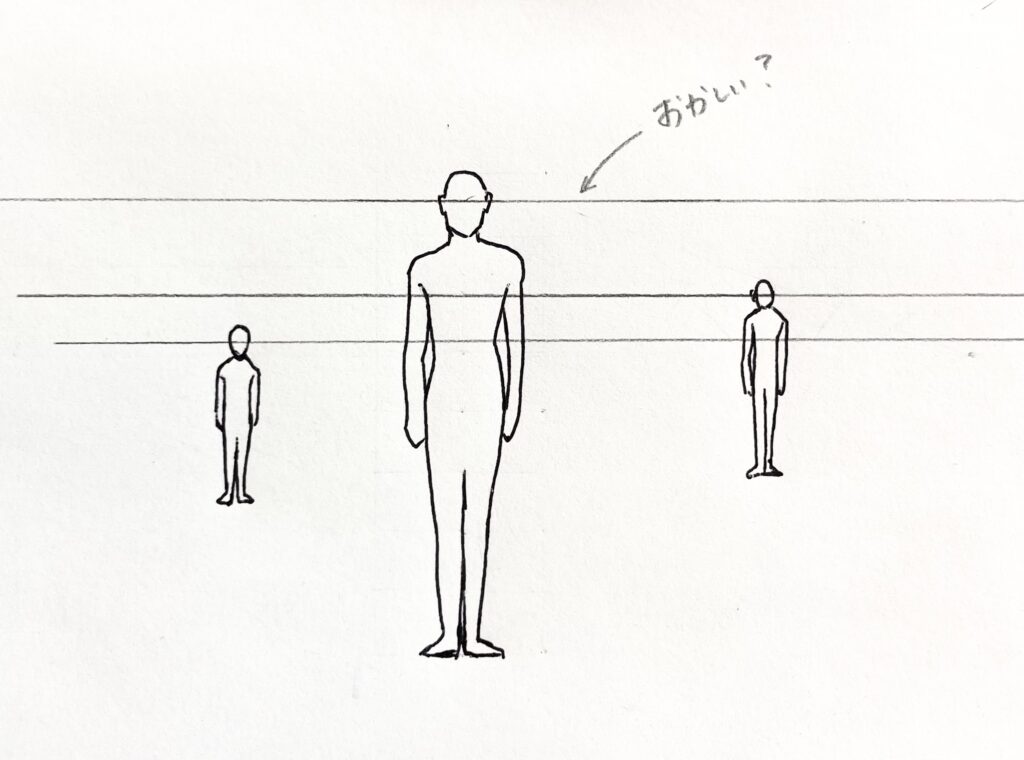

っと思って、手前の真ん中の人物の目の高さにアイレベルを引いたとします。

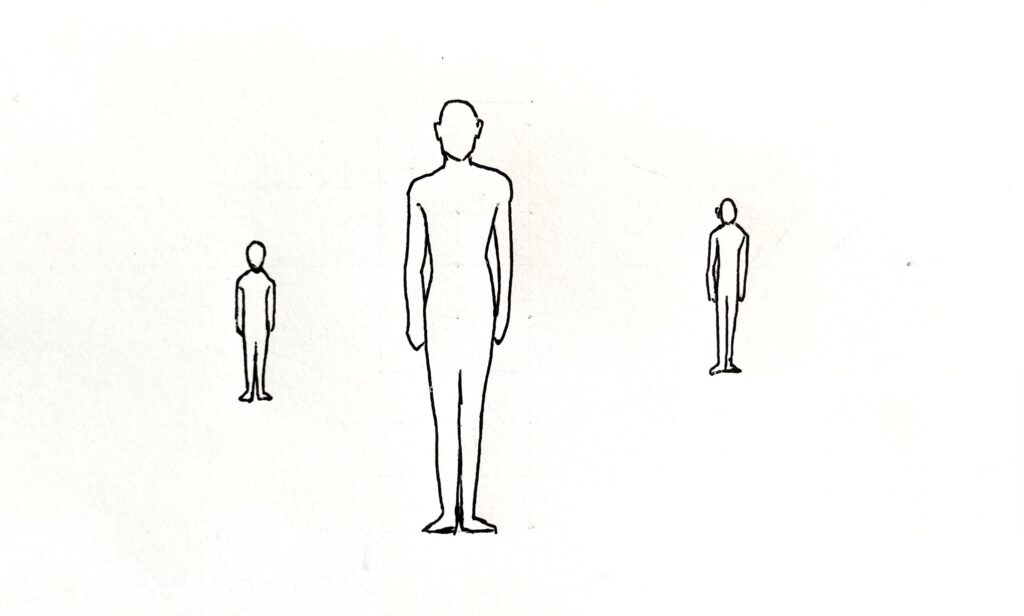

そうすると、どうでしょうか?

なんかちょっとおかしいですね。

左奥にいる子供と右奥にいる人物の目の高さにアイレベルが来ていません。

もし、アイレベル = 「目の高さ」と覚えた場合、

このように3本のアイレベルが生じてしまうこともあるかもしれません。

アイレベルは基本的に1本なので、あり得ませんね。

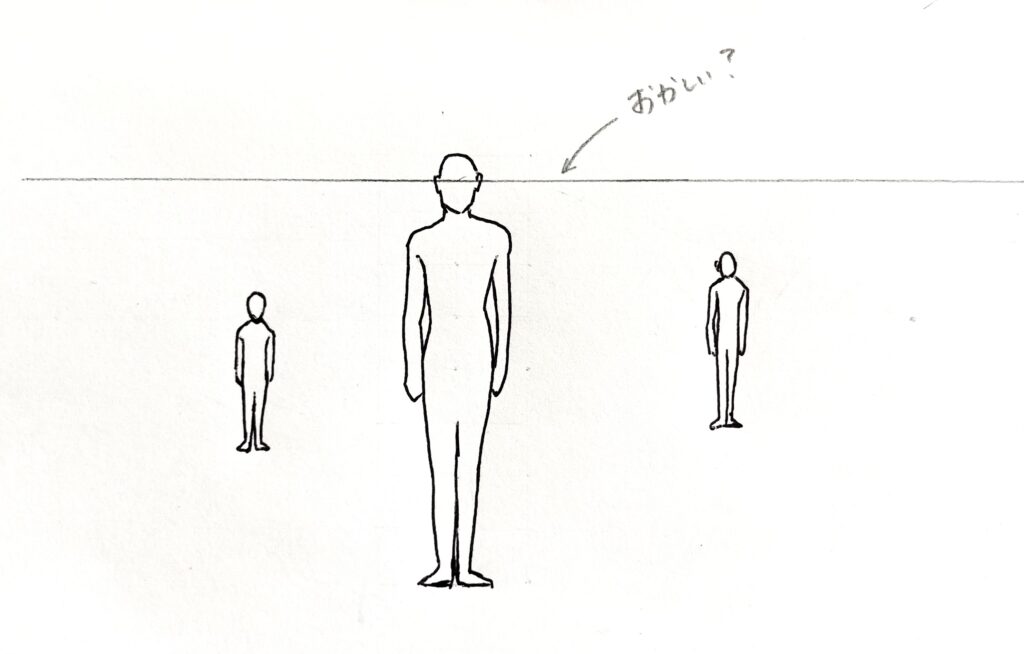

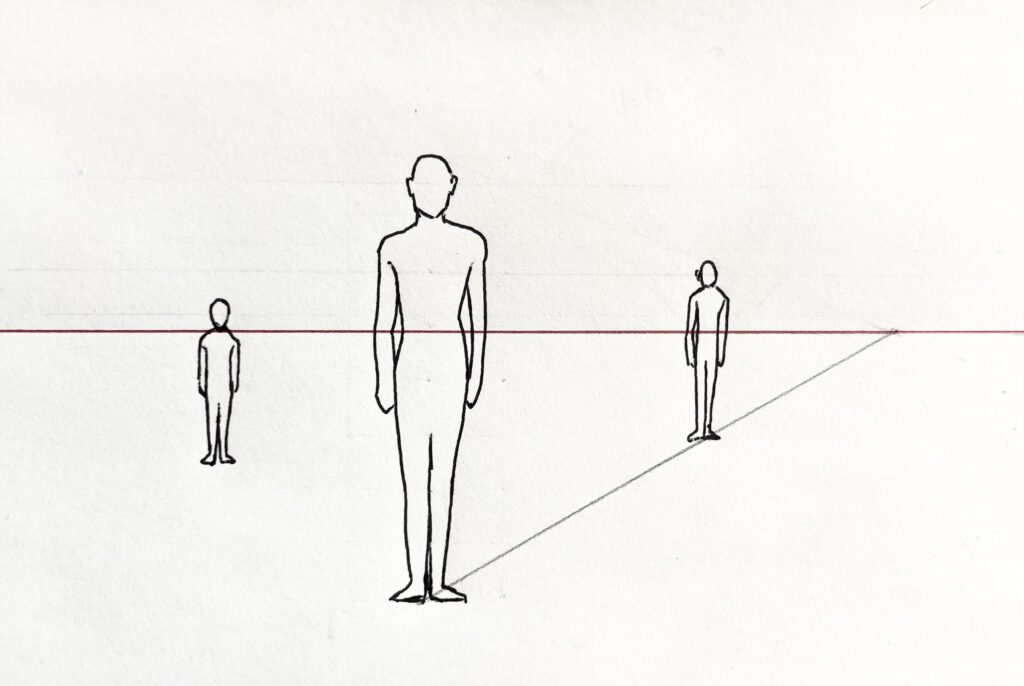

ちなみに、この図のアイレベルは赤い線の高さにあります。

アイレベルの見つけ方は、手前の人物と右奥の人物が同じ身長なので、

2人の人物で高さが同じになっている部分を探します。

この場合、大体腰の部分が同じ高さです。

なので、腰の高さにアイレベルがあります。

あるいは、同じ身長なので足元と足元を線でつなぎます。

次に、頭と頭のてっぺんをつなぎます。

そうすると、足元と足元をつないだ線とぶつかるところができます。

その点を通る水平な線を引くと、そこがアイレベルになります。

このように、アイレベル(EL)=「目の高さ」と覚えてしまうと、

人の目に常にアイレベルがあると勘違いしてしまうことがあります。

実際、僕もパースを勉強し始めたばかりの頃に、

人の目の高さにアイレベルがあると思っていたときがありました。

人の目に必ずアイレベルがあるとは限らないよ!

このような理由から、

アイレベルは「カメラの高さ」と考える方がイメージしやすいですし、

勘違いも防げるので、個人的にはオススメです。

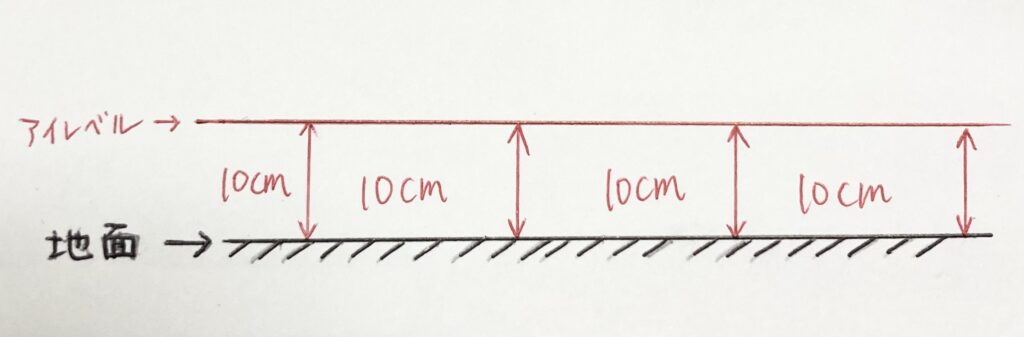

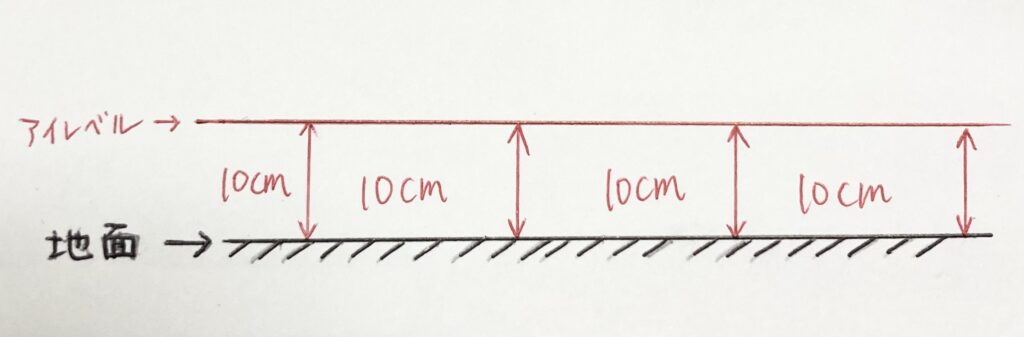

アイレベル(EL)は、どこまで行っても同じ高さ

さて、アイレベル(EL)がカメラの高さであるとは分かりましたが、

しかし、アイレベルってまだよく分からなくないですか?

アイレベルってよく1本の線で描かれていますよね。

なので、アイレベルって線なの?って思ってしまうことがあるかもしれません。

実際、僕はパース(透視図法)を勉強し始めたばかりの頃、

アイレベルがよく分からなくて

ただの1本の線なのかなって思っていたことがありました。

しかし、アイレベルは1本の線ではなく、1枚の面という感じで、

これはどこまで行っても同じ高さなのです。

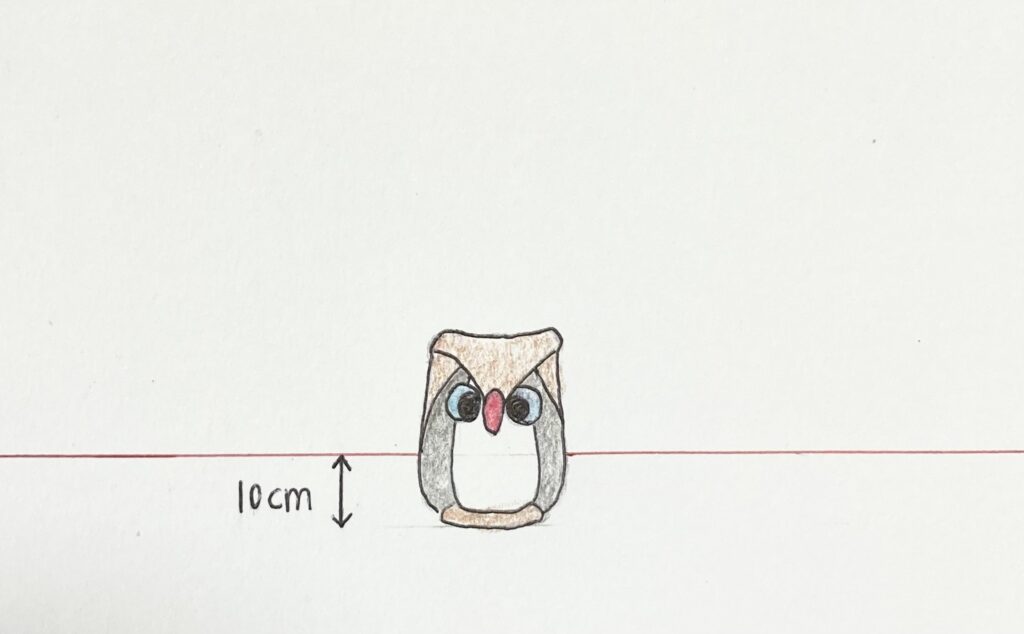

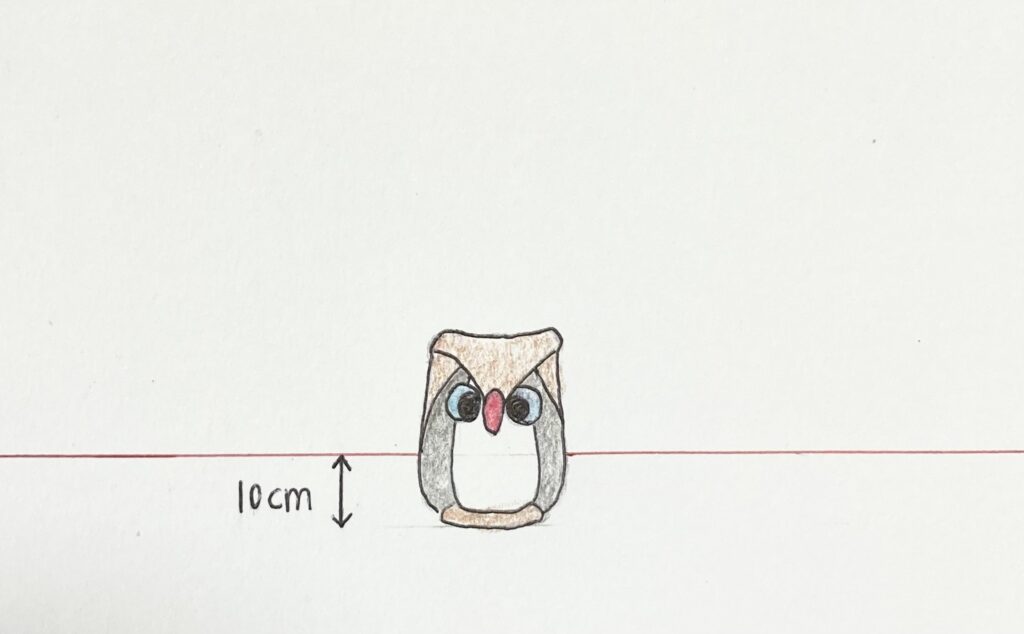

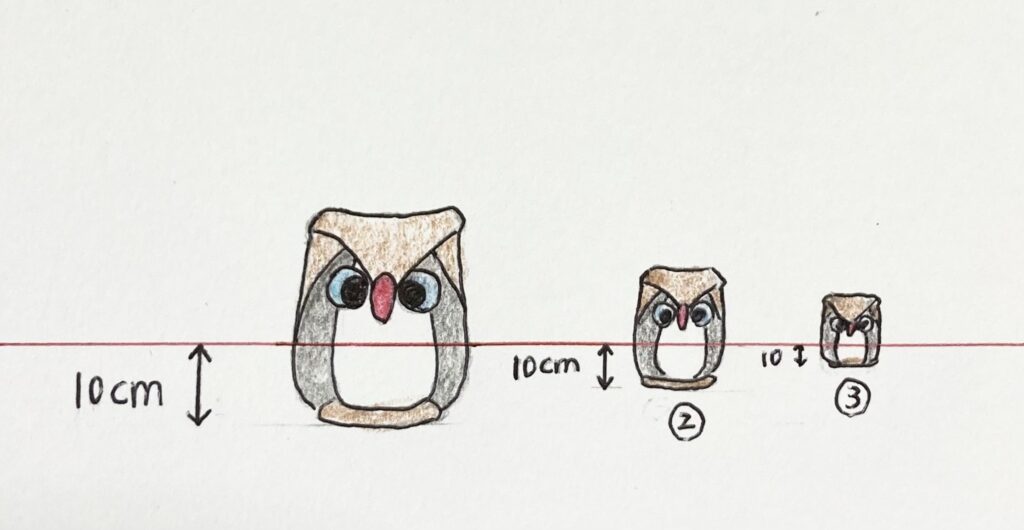

例えば、このようにフクロウがいたとします。

アイレベルが今、地面から10センチの高さにあります。

フクロウのお腹あたりを通っていますね。

つまり、地面から10センチの高さにカメラを置いて撮影している、

あるいは、

地面から10センチの高さから自分の目でこのフクロウを見ているということになります。

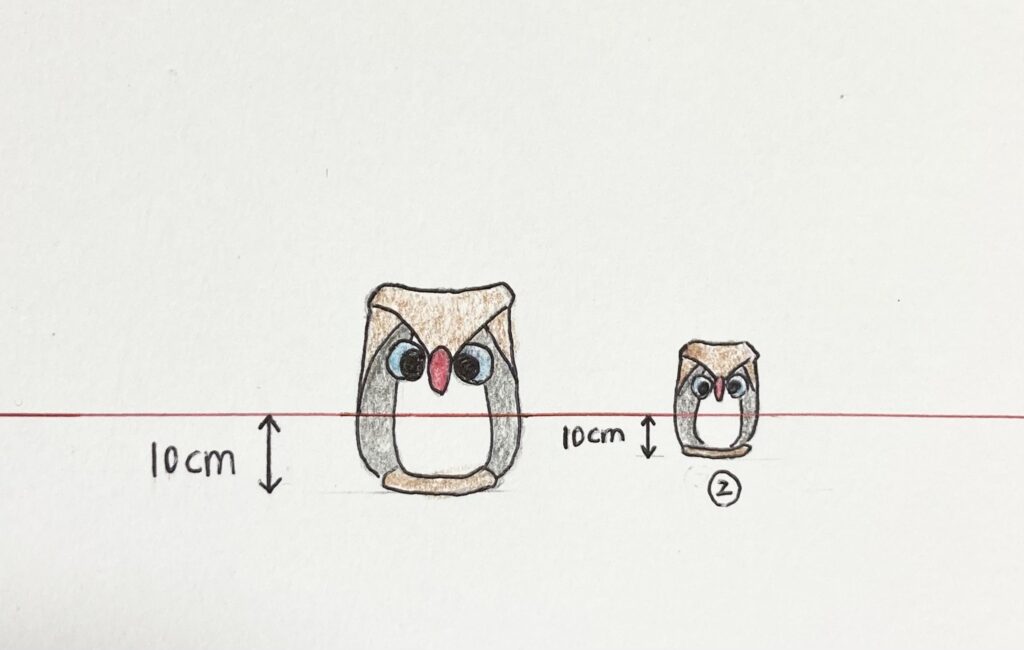

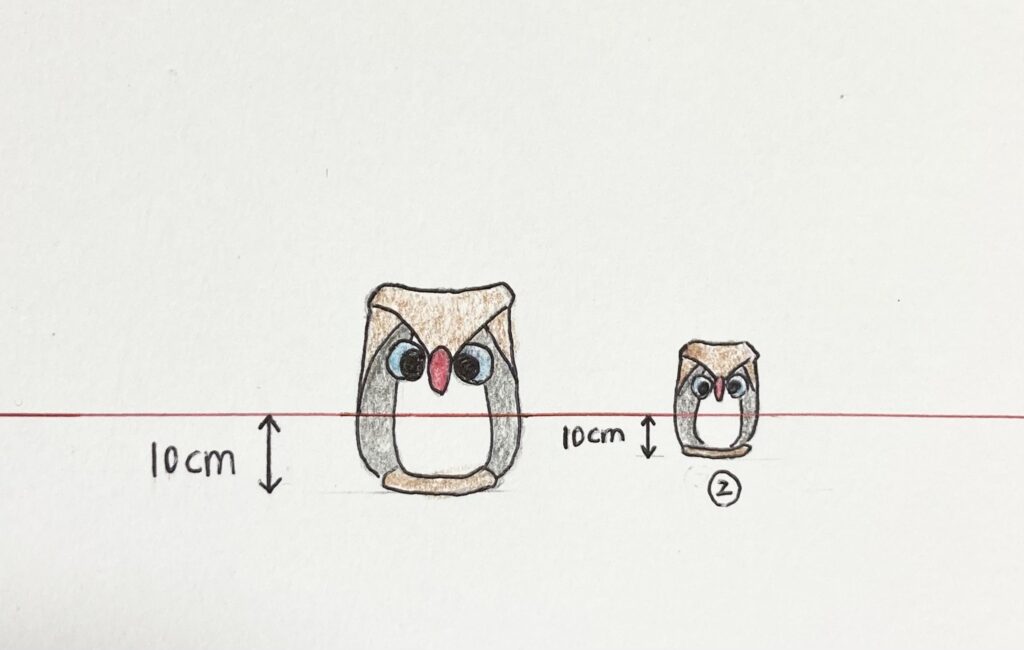

さて、アイレベルはどこまで行ってもずっと同じ高さなので、

以下のように、②の位置に同じ大きさのフクロウがいても、

フクロウのお腹あたりをアイレベルが通過することになります。

もちろん、アイレベルは地面から10センチの高さです。

②のフクロウもお腹あたりにアイレベルが通っているよ!

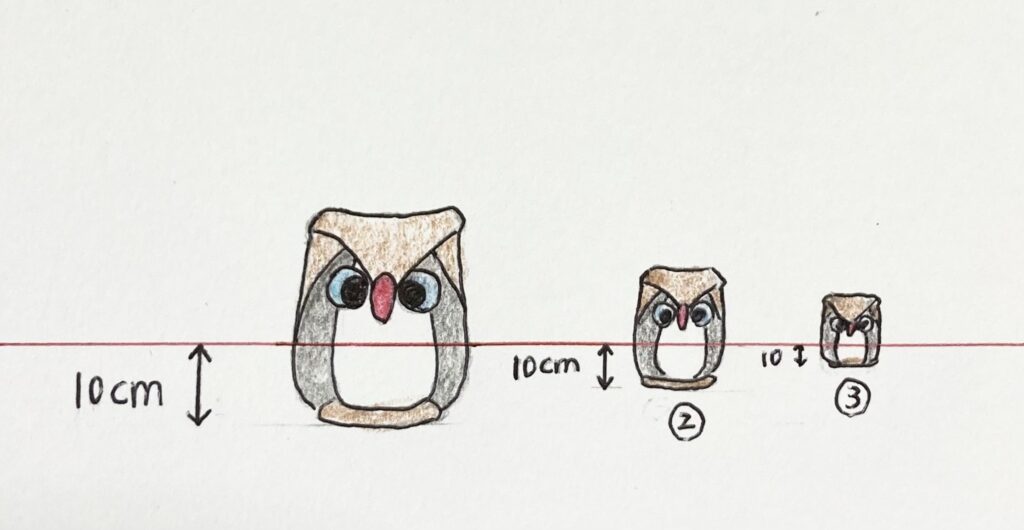

そして、③の位置に同じ大きさのフクロウが行っても、同じところを通っています。

③はとても小さいけど、ちゃんとお腹のところを通っているよ

このように、アイレベルはどこまで行っても同じ高さということは、

線ではなく、1枚の面であると考えると分かりやすいかなと思います。

つまり、地面から高さ10センチのところに1枚のプレート、面があって

一面を覆っているイメージです。

アイレベル(EL)による見え方の変化

続いて、アイレベルによる見え方の変化について解説します。

例えば、同じ箱を見るにしても、

どの高さにアイレベルを置くかによって、箱の見え方が変わります。

①アイレベルが箱の低い位置にある場合

カメラ、つまりアイレベルを地面に近い高さに置いています。

箱よりも、低い高さに置いているので、当然箱の外側の上面は見えませんね。

ここで、注目して欲しいのが、青の線で印した箱の内部の上面と底面の広さの違いです。

上面の方が、底面よりも広く見えていますね。

これは、アイレベルが箱の低い位置にあるからです。

アイレベルに近いほど、薄く見え、

逆に、アイレベルから離れるほど、広く見えます。

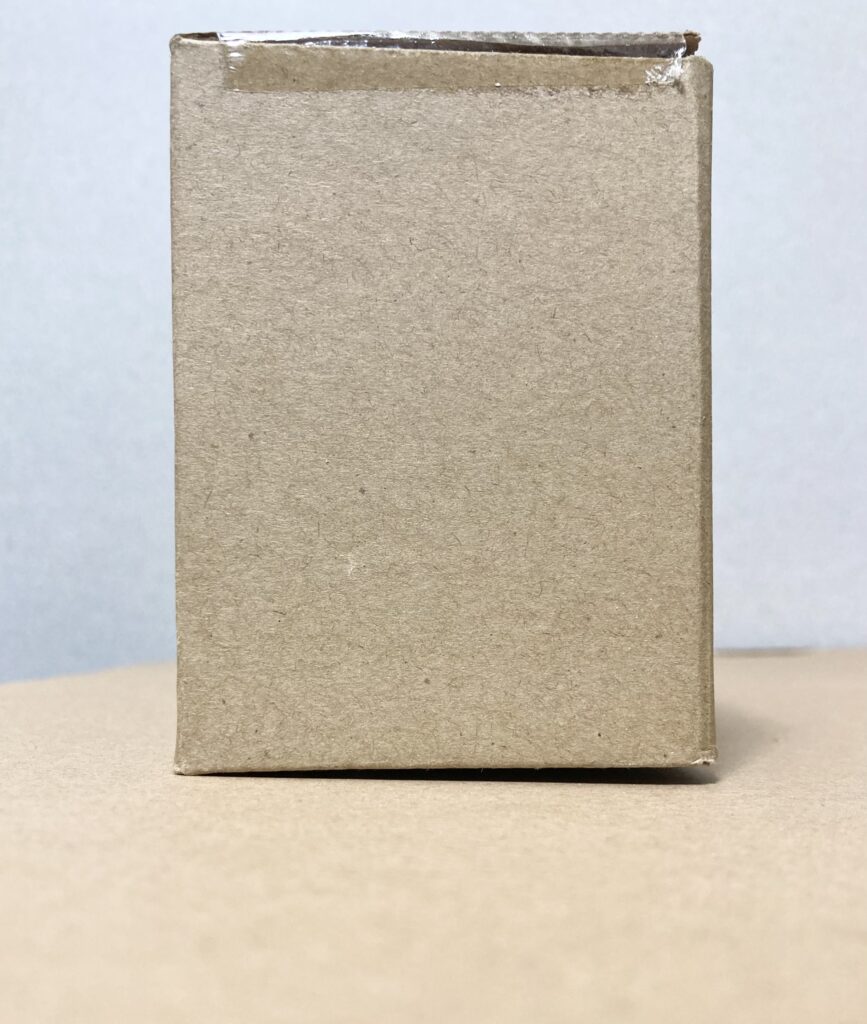

この箱の状態を実際の箱で再現すると、こんな感じです。

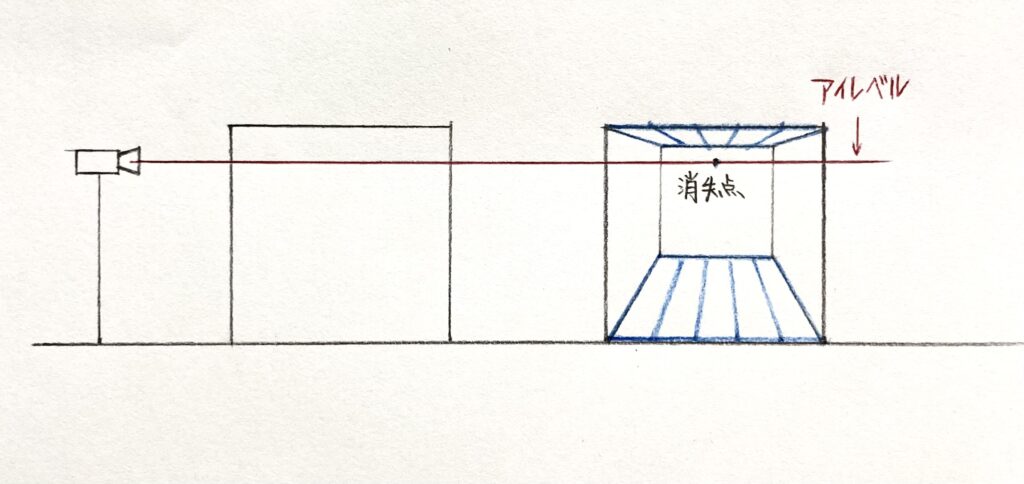

②アイレベルが箱の高い位置にある場合

カメラ、つまりアイレベルを地面からやや高い位置に置いています。

この場合も、箱の外側の上面よりも低い位置にアイレベルを置いているので、

当然、箱の外側の上面は見えません。

さて、ここで注目して欲しいのが、箱の内部の上面と底面の広さの違いです。

①のときよりも、アイレベルが高いので、今度は底面の方が上面よりも広く見えています。

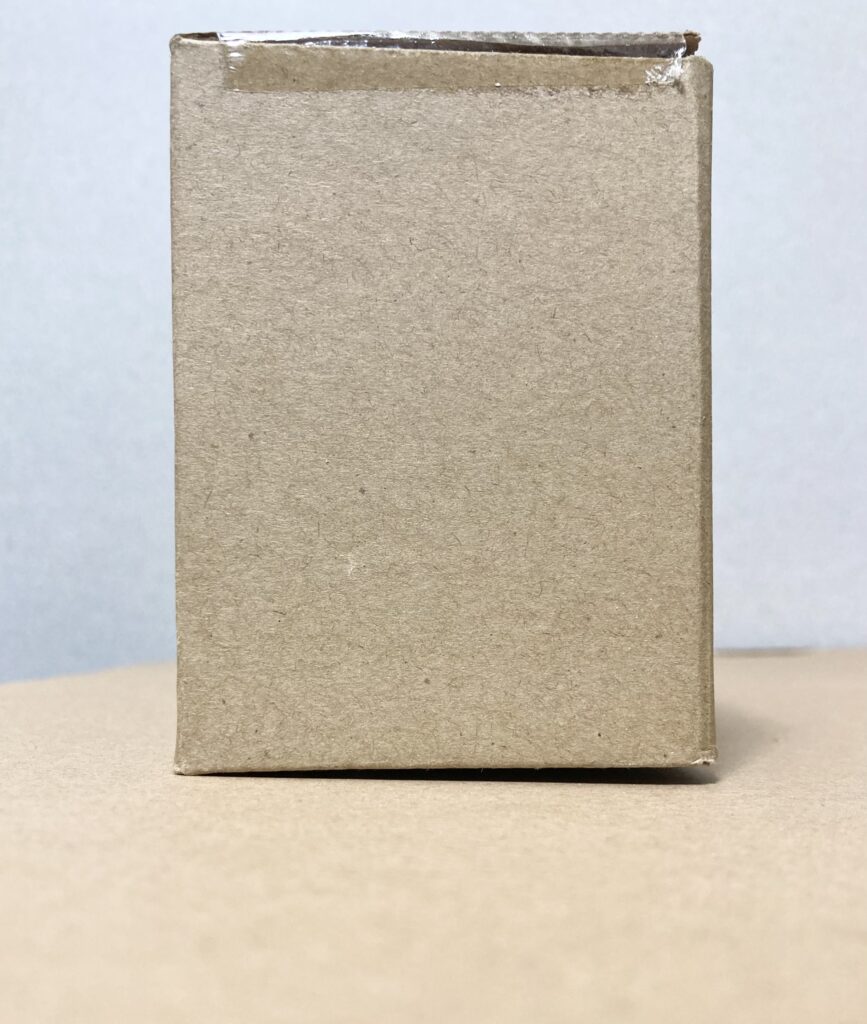

この箱の状態を実際の箱で再現すると、こんな感じです。

①のときよりも若干、カメラの位置(つまり、アイレベル)が高くなっています。

③ アイレベルが箱よりも高い場合

カメラつまり、アイレベルが箱よりも高い位置にあるので、箱の外側の上面が見えています。

先程、①と②では、アイレベルは箱の外側の上面よりも低い位置でしたので、箱の外側の上面は見えませんでしたね。

この箱の状態を実際の箱で再現すると、こんな感じです。

箱の外側の上面が少し見えているよね。

これは、アイレベルが箱の高さよりも高いからだよ

このように、アイレベルをどの高さに置くかによって、同じ箱でも見え方が変わってくるのです。

もうひとつ別の例を見てみましょう。

例えば、以下のように本棚があったとします。

アイレベルがどこにあるかというと、2段目の中間あたりにあります。

つまり、この高さにカメラ、

あるいは、今この本棚を見ている自分の目があります。

ここで、注目して欲しいのが、アイレベルを境に棚の見え方が変わることです。

どいうことかというと、

アイレベルより下の部分は、棚の表側の面が見えています。

一方で、アイレベルより上の部分では、 棚の裏側の面が見えています。

そして、ちょうどアイレベルの高さは一本の線になります。

アイレベルのところは、一本の線に見えるよ

このように、アイレベルを境に見え方が変わります。

2 アイレベル(EL)の見つけ方

さて、アイレベル(EL)は、カメラの高さ(人の目で見ている場合は、その目の高さ)というのはわかりました。

とはいっても、

そのアイレベルが一体どこにあるのか、見つけ方がわからないという方も多いのではないでしょうか?

特に、パースを学び始めたばかりの初心者の方は、

アイレベルがどこにあるのか全くわからないという方もいらっしゃるかと思います。

実際、僕もパースを勉強し始めたばかりの頃は、どこにアイレベルがあるのか全くわかりませんでした。

しかし、勉強していくうちに、

どこら辺にアイレベルがあるのかがパッとわかるようになりました。

そこで今回は、僕なりのアイレベルの見つけ方を紹介します。

アイレベル(EL)の見つけ方 3つのパターンで見つけてみよう

アイレベルを見つける上では、物が今どういう状態なのかを把握することが大切です。

具体的に、物の状態は、以下の3つのパターンが考えられます。

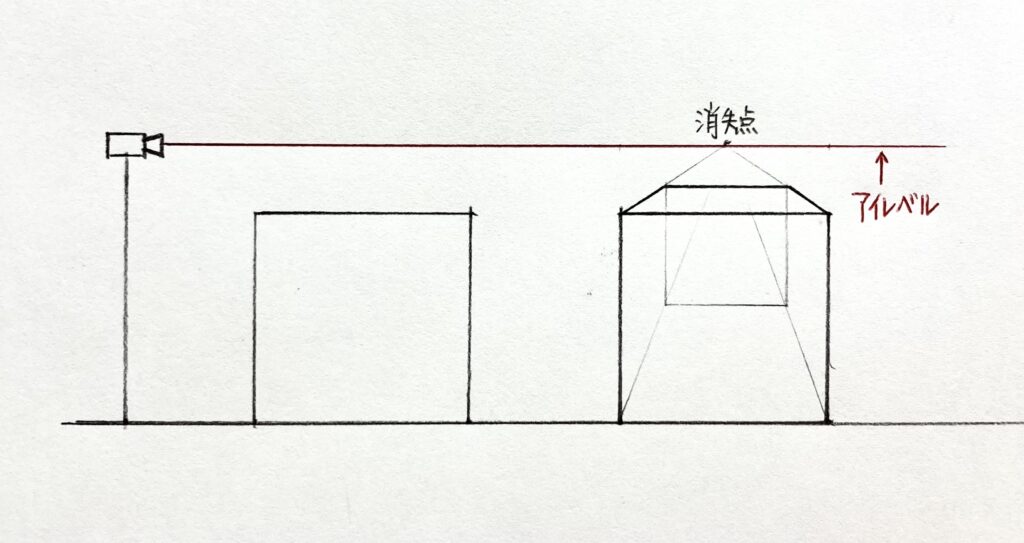

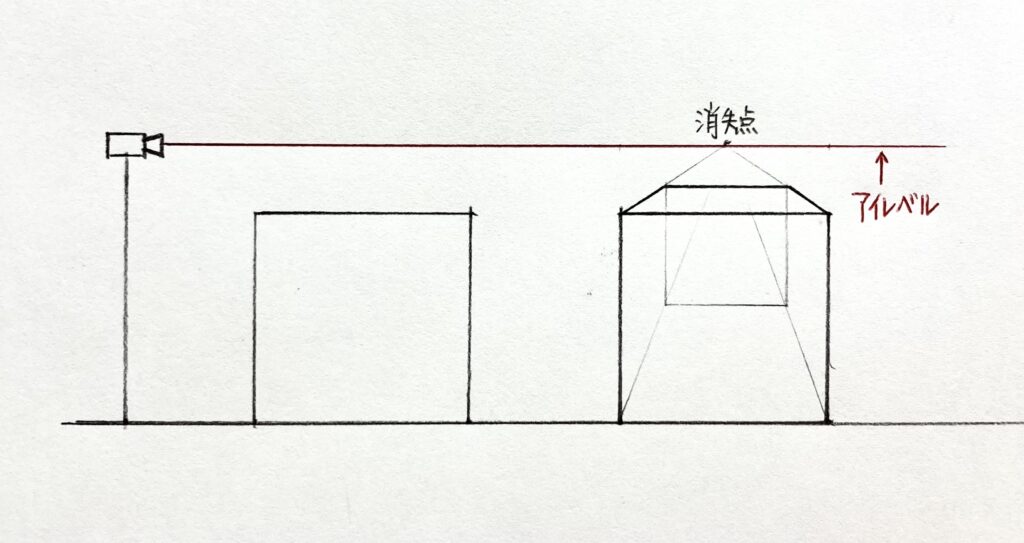

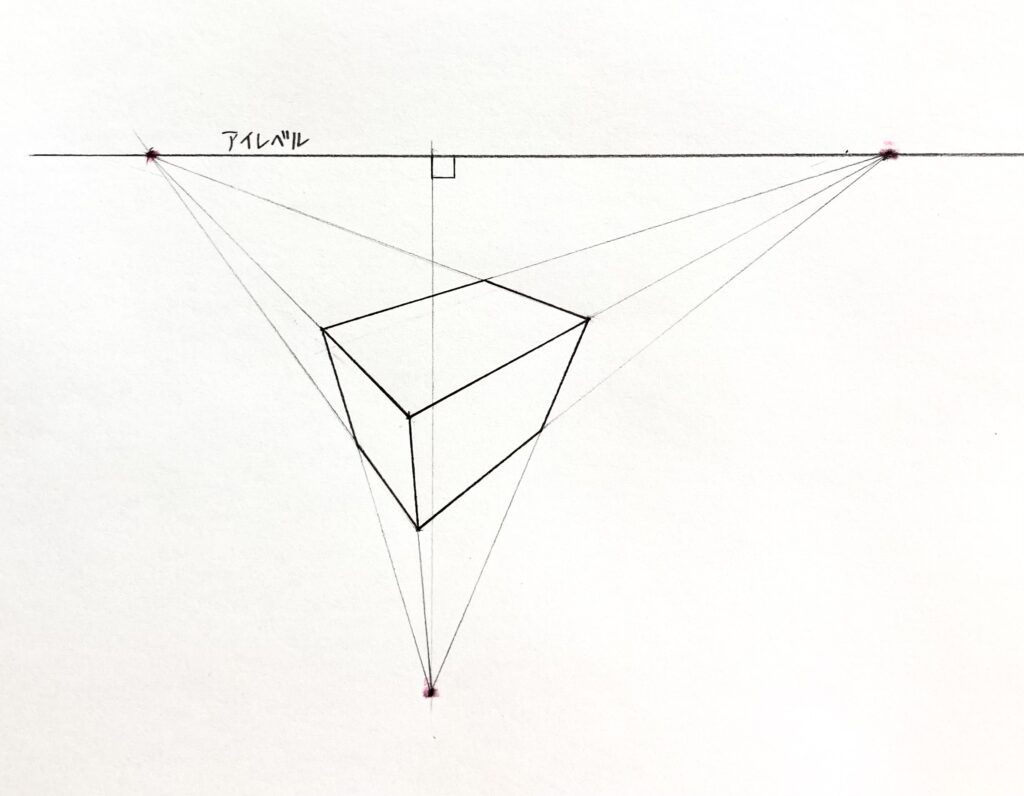

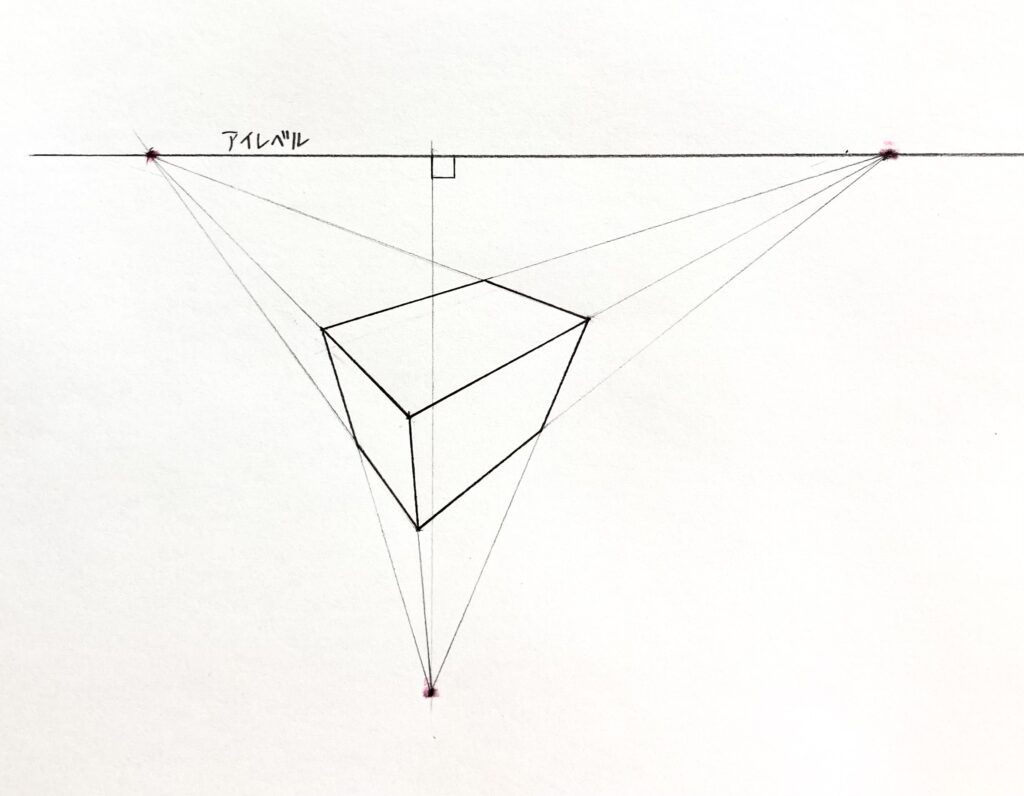

① 物の上面が見えている場合

→見下ろしているので、アイレベルは物よりも上にある

② 物の底面が見えている場合

→見上げているので、アイレベルは物よりも下にある

③ 物の上面、底面のどちらも見えていない場合

→物の上面と底面の間にアイレベルがある

それぞれ具体的に見ていきます。

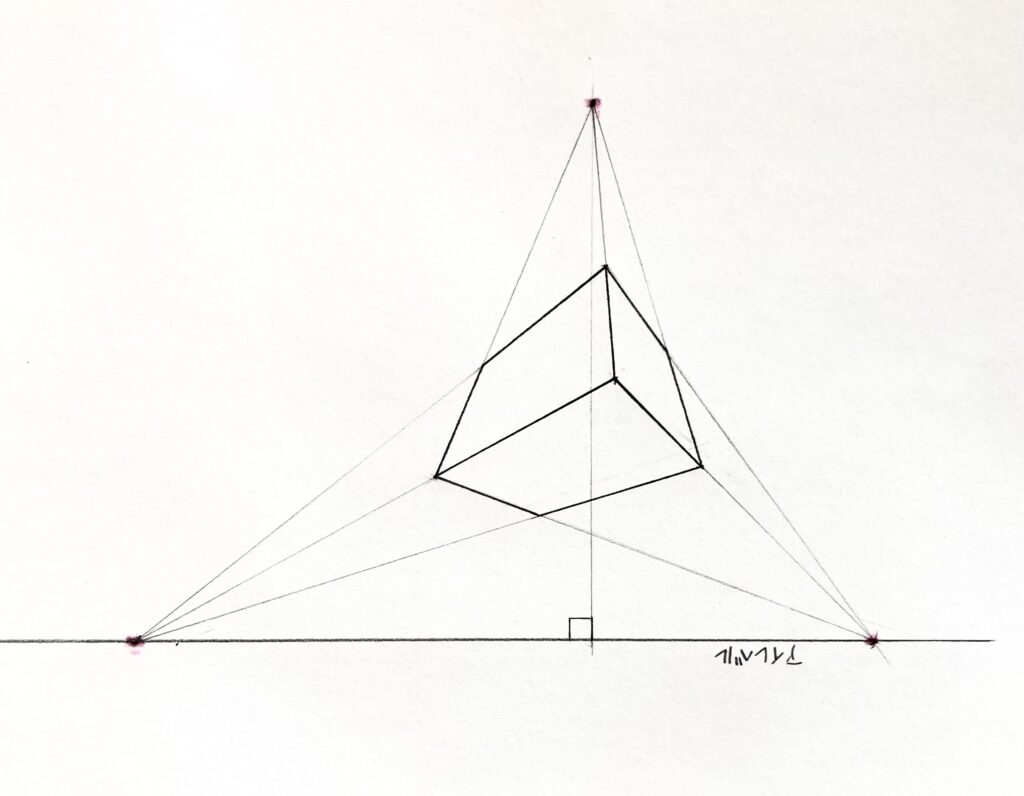

① 物の上面が見えている場合

物の上面が見えている場合は、見下ろしている状態なので、アイレベルは物よりも上にあります。

具体的には以下のような感じです。

(ちなみにこちらは、三点透視です)

物の上面が見えているということは、見下ろしているわけですよね。

見下ろしていないと、上の面は見えないよね!

なので、カメラ、つまりアイレベルはその物よりも上にあるということです。

実際の箱で再現すると、こんな感じです。

スマホのカメラの位置は、この箱よりも上にあるよ

② 物の底面が見えている場合

物の底面が見えている場合は、見上げている状態なので、アイレベルは物よりも下にあります。

具体的には、以下のような感じです。

(こちらも三点透視です)

物の底面が見えているということは、見上げているわけですよね。

見下ろしていたら、物の底面は見えないよね!

なので、カメラ、つまりアイレベルは、その物よりも下にあるということです。

実際の箱で再現すると、こんな感じです。

スマホのカメラの位置は、この箱よりも下にあるよ

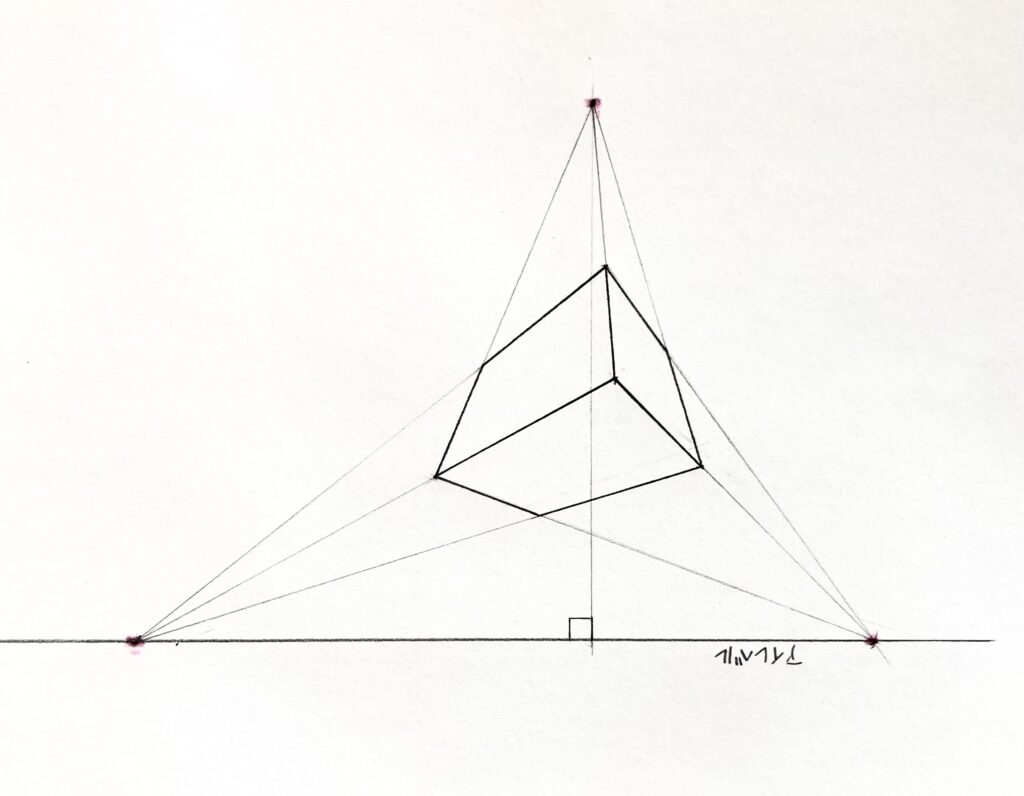

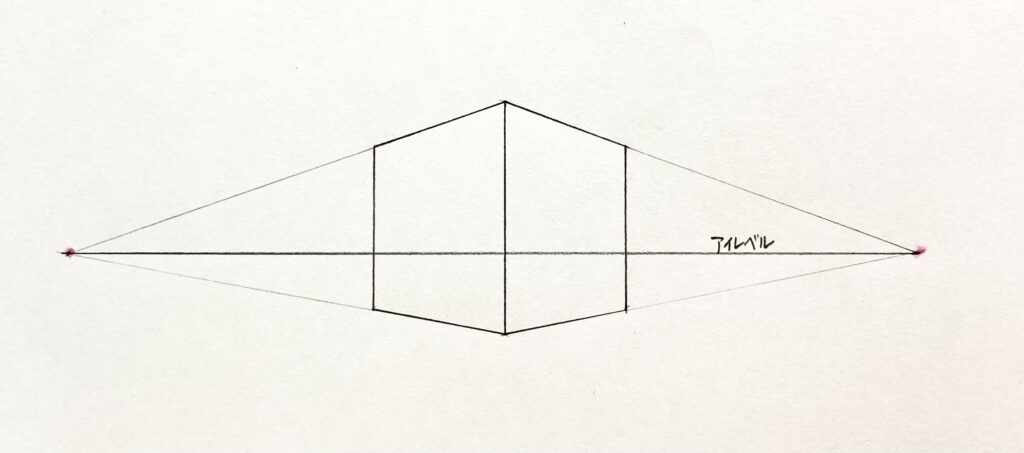

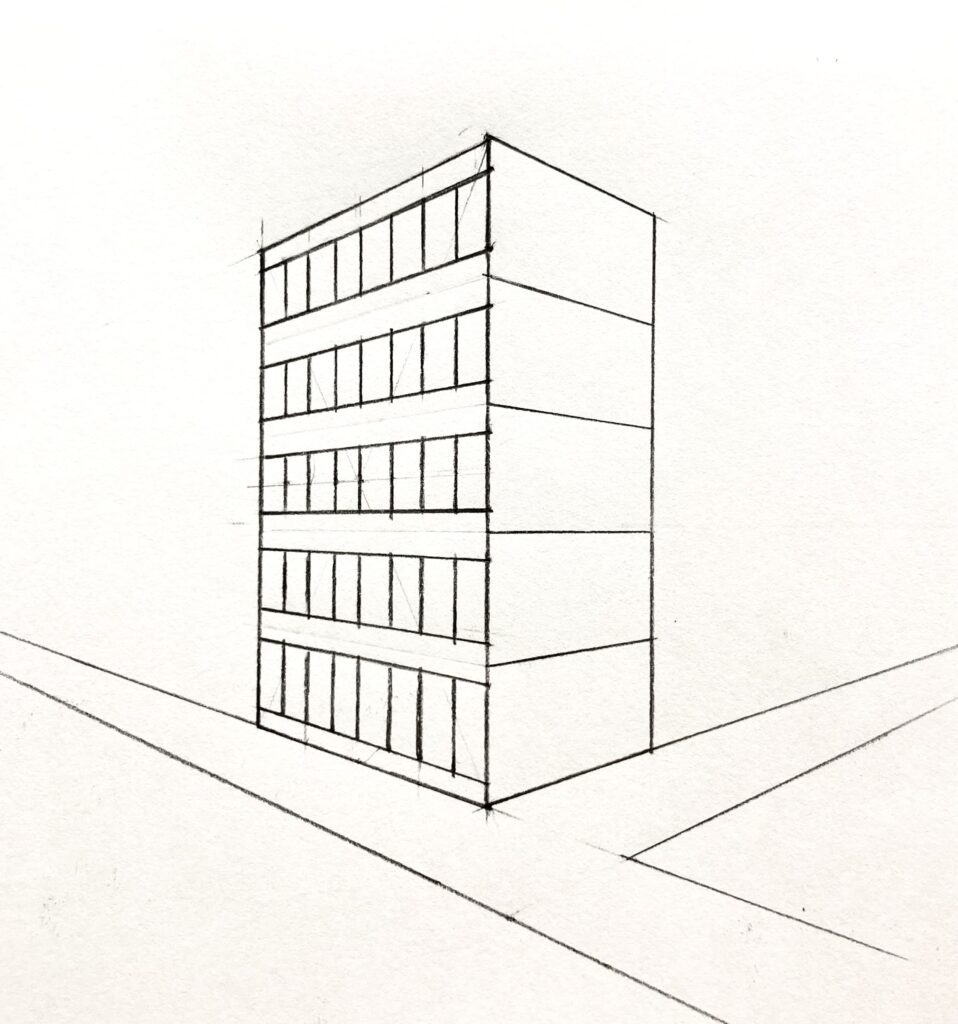

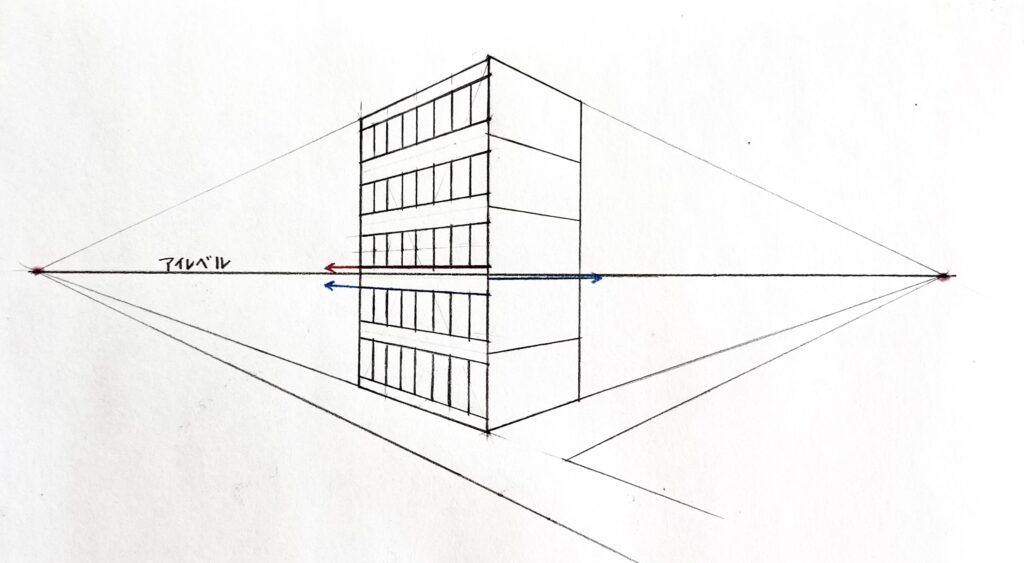

③ 物の上面、底面のどちらも見えていない場合

一番難しいのが、この物の上面、底面のどちらも見えていない場合です。

具体的は、以下のような感じです。

(ちなみにこちらは二点透視です)

こういう場合は、物の上面と底面の間にアイレベルがあります。

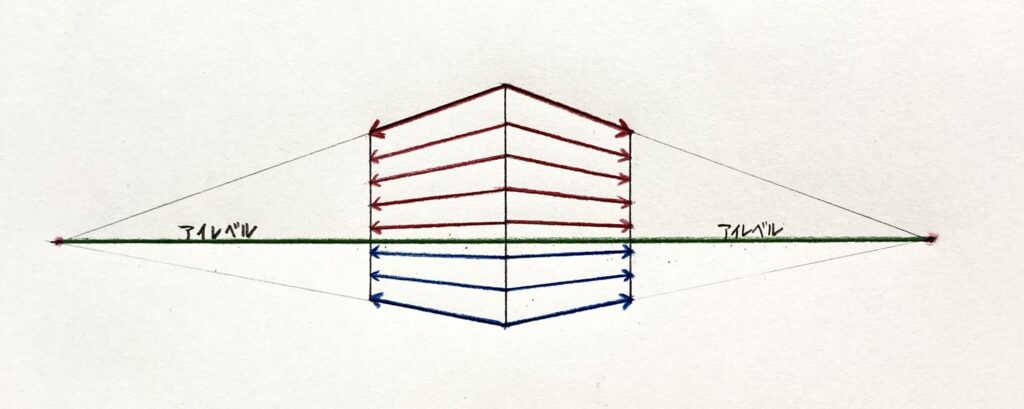

見つけ方のコツとしては、消失点に向かう線の向きがどうなっているかを確認しましょう。

どういうことかというと、

アイレベル上には、消失点があり、

平行な線同士は、同じ消失点に向かって収束していきますが、

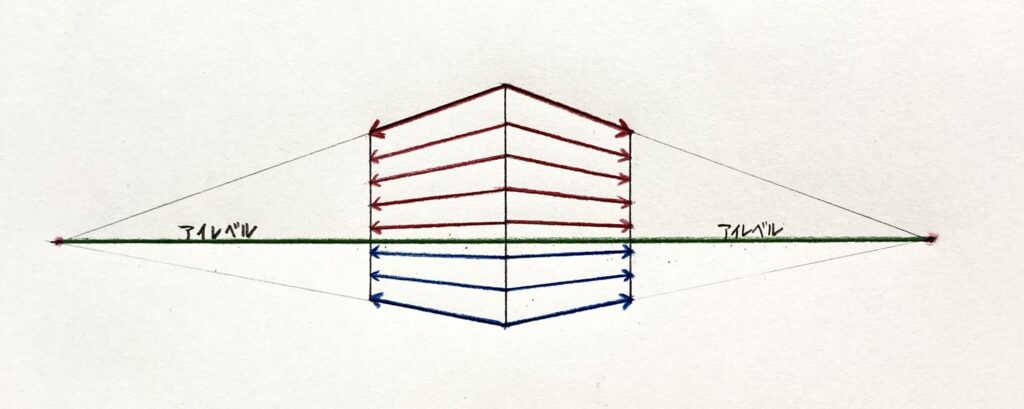

上の図のように、アイレベル(緑の線)を境にその線の矢印の向きが変わります。

具体的には以下の通りです。

・アイレベルより上の場合

→ 矢印は、下向き

・アイレベルより下の場合

→ 矢印は、上向き

アイレベルより上の場合、矢印は下向き、

一方、アイレベルより下の場合、矢印は上向きになります。

アイレベルより上の赤線は、全部下向きの矢印。

一方、アイレベルより下の青線は、全部上向きの矢印になっているよ!

上向きと下向きの線がぶつかったところが消失点で、そこにアイレベルがあります。

なので、建物などのアイレベルがどこにあるかを考えるときは、

消失点に向かう線の向きがどうなっているかを考えると、アイレベルがどの辺にあるかがわかります。

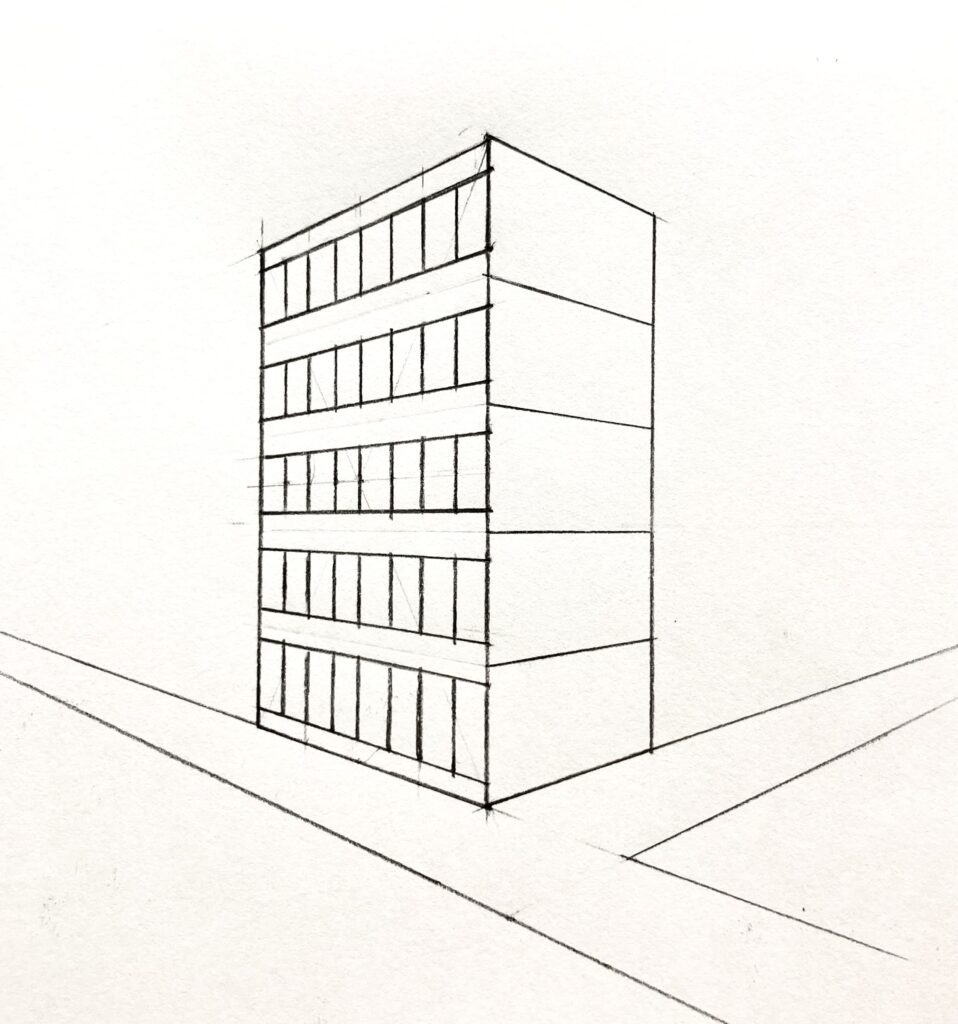

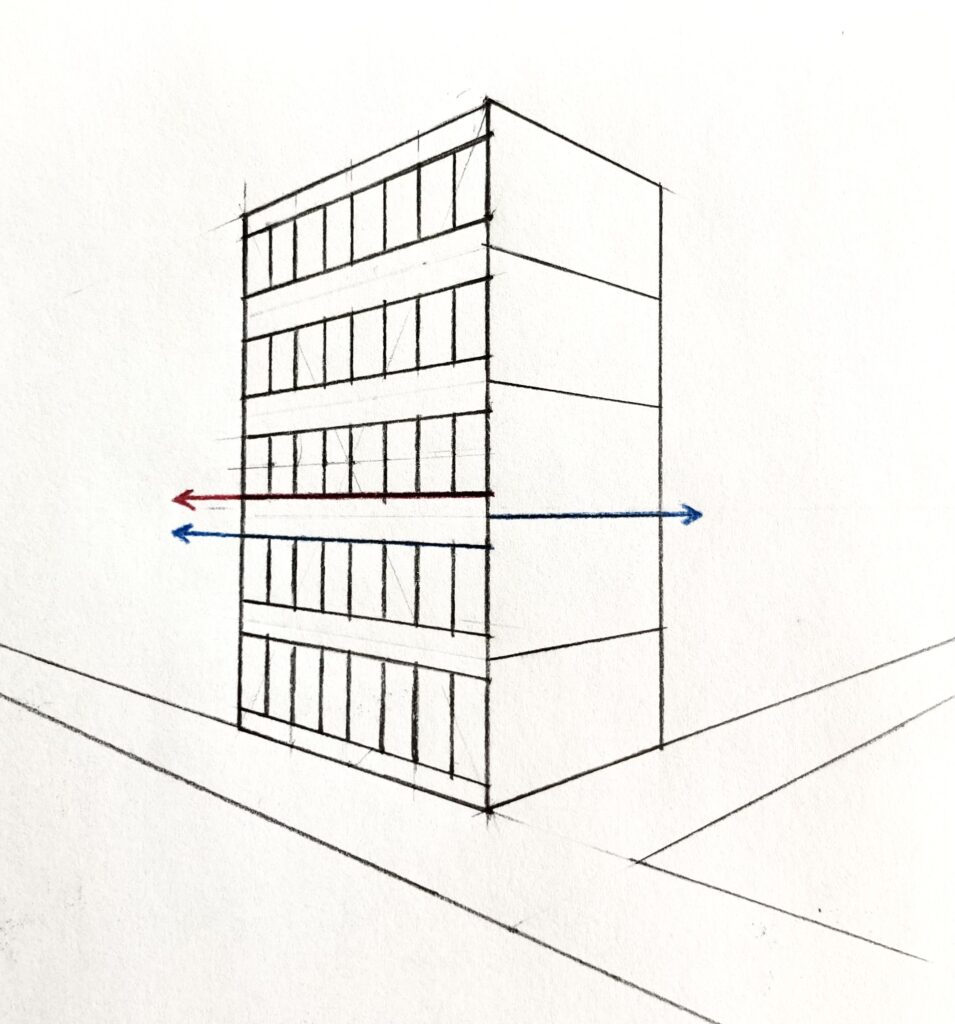

問題: 実際にアイレベルがどこにあるか考えてみよう

では最後に問題です。

この5回建てのビル。どこら辺にアイレベルがあるでしょうか?

消失点に向かう線の向きが変化するところがどこか考えましょう。

ここまでは上向きだな、ここら辺からは下向きになってるなという感じで考えると、

大体どこら辺にアイレベルがあるかがわかります。

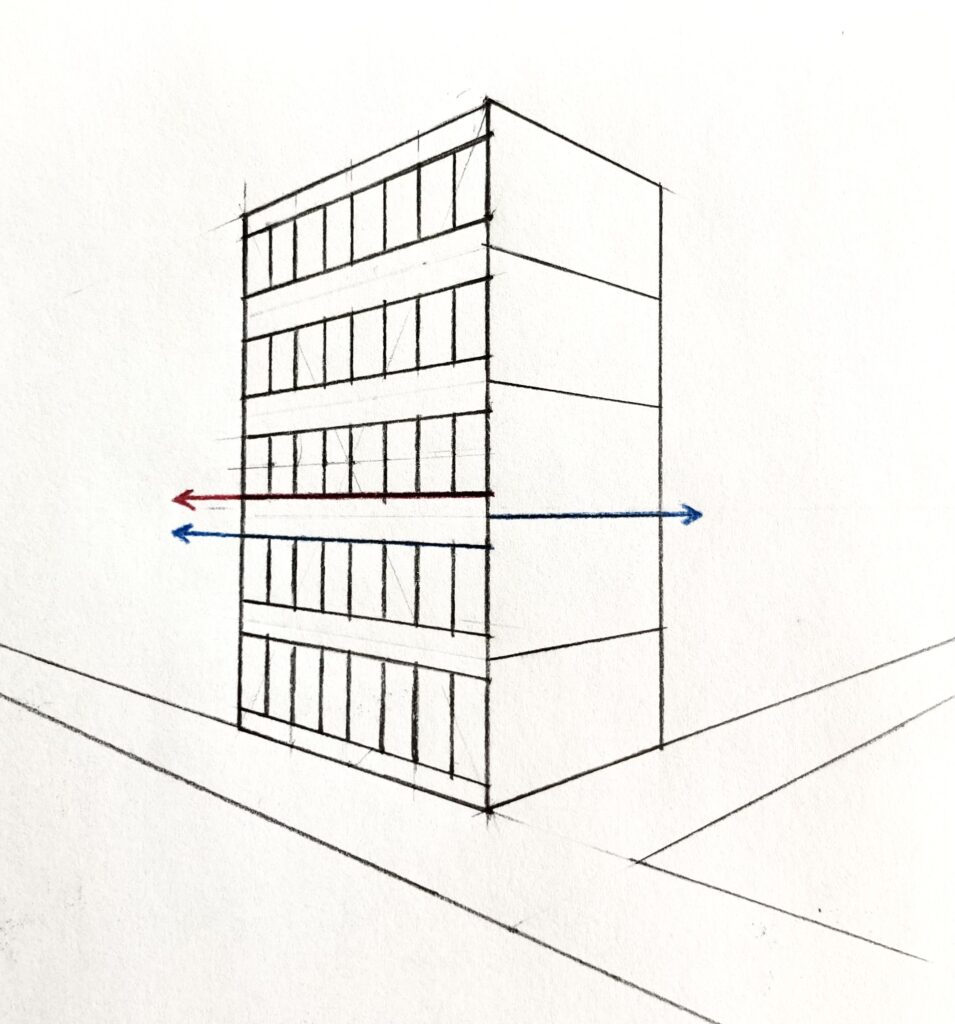

答えは、2階と3階の間のコンクリートの中間あたりにアイレベルがあります。

微妙ですが、赤のラインは、下向きの矢印、

青のラインは、上向きの矢印です。

ここら辺が境界部分になり、そこにアイレベルがあります。

つまり、この高さにカメラがあって撮影しているという感じです。

アイレベルの見つけ方は、

でも詳しく解説しています。

3 アイレベルやパース(透視図法)の勉強にわかりやすくてオススメの本1冊

アイレベルやパース(透視図法)について学ぶなら、パース 透視図法の勉強におすすめの本4冊 イラストを上手く描こう!

でも紹介していますが、

『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』がわかりやすくてオススメです。

この『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を読み実践すると、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につきます。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説している、パース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

著者であり、漫画家・専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが、実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちからの質問をもとに作ってこられたものです。

では、なぜ、どんな方でも

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

が簡単に身につくのでしょうか?

それは、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストを使ってわかりやすく解説しているからです。

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』で解説しているパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウは、

先程も紹介しましたが、著者の漫画家であり、専門学校講師の椎名見早子先生が、

十数年間の専門学校講師生活の中で、共に講義を作ってきた講師の方々と作り上げてこられたものです。

そして、その多くが実際に専門学校でパースを学ぶ学生たちの質問をもとに作られたものです。

なので、パースを初めて学ぶ方の目線に立って、そういった初心者の方がしっかりと理解できるように、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

をマンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説しています。

例えば、一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法の解説部分では、

パースを学ぶ方が一番難しいと感じるアイレベルや消失点との関係性を、図を使って丁寧にわかりやすく解説しています。

また、パースの分割や増殖といったテクニック・ノウハウの解説部分でも、わかりやすく見やすい図解で丁寧に解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方がやりがちなミスや間違い、

そして、こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、ワンポイントアドバイスとして解説しています。

一般的にパース(透視図法)の解説書となると、難しい図や説明で解説されていることが多いです。

そのため、パースを初めて学ぶ方は、

「うわぁ…、パースってめちゃくちゃ難しくて全然わからない…」

という感じで挫折してしまいます。

しかし、本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』は、

パースを初めて学ぶ方でもしっかりと理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストを使って解説しています。

さらに、パースを初めて学ぶ初心者の方が、やりがちな間違いや、

こういった場合はどうやったらいいのかといった部分も、

ワンポイントアドバイスとして解説しており、よりわかりやすいように工夫しています。

なので、「パースって難しくて全然わからない…」という感じにならずに学ぶことができます。

つまり、パースを初めて学ぶ方が理解できるように、

マンガや、やさしい図、イラストをたくさん使って丁寧にわかりやすく解説し、

さらにワンポイントアドバイスでよりわかりやすさを工夫した、

本書『パース塾 画力がメキメキUPする! いちばん簡単な遠近法講座』を実践すれば、

あなたも、

イラストやマンガ、アニメーションの背景、風景画を描くためのパース(透視図法)の基礎知識・ノウハウ

を簡単に身につけることができるのです。

以下の記事で詳しく紹介しています。

また、以下の各記事では、水彩画や風景画、人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

風景画・水彩画の勉強におすすめの本を種類別・目的別に7冊紹介

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

まとめ: アイレベルとは何かわかりやすく解説します【簡単 見つけ方のコツも】

今回は、アイレベルとは何かについて解説しました。

アイレベルとは「カメラの高さ」で、カメラで撮影していたら、地面からそのカメラのレンズまでの高さがアイレベル、

人の目でそのまま見ているのなら、地面からその目の高さまでがアイレベルでした。

アイレベルは、パースを使って絵を描く上で最も重要な要素と言っても過言ではありません。

難しいですが、アイレベルが理解できるようになると、

パースを使って遠近感のある絵やイラストが描けるようになるので学ぶ価値は十分あります。

今回は以上です。

コメント