一点透視図法や二点透視図法で階段を描いてみたいなぁ…と思ったことはありませんか?

一点透視や二点透視で階段が描けると、めちゃくちゃ楽しそうですし、

テンションが上がりますよね。

とはいっても、

・一点透視や二点透視の階段の描き方、よく分からないな…

・階段ってどうやって描くんだろう? なんか難しそう…

・中学校の美術の授業やテストで階段を描かないといけないけど、よく分かんない

といった感じで、

一点透視や二点透視の階段の描き方で悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

実際、僕もパース(透視図法)を勉強し始めたばかりの頃、

え、階段ってどうやって描くんだろう?

なんか難しそうだなぁ…

と思っていました。

しかし、実際に描いてみると、階段って意外と簡単に描けることが分かりました。

そこで、当時の僕のように

・一点透視や二点透視の階段の描き方がよく分からない…

・分かりやすくて簡単な階段の描き方が知りたい!

と思っている方に対して、

最近パース(透視図法)を勉強し始めたばかりの初心者や中学生の方でも分かるように、

丁寧に分かりやすく解説していきます。

階段が描けるとテンションが上がるよ!

階段の描き方はいくつもありますが、

今回は初心者の方でも簡単に描ける、箱を使った階段の描き方を紹介します。

目次

1 簡単に描ける 一点透視図法の階段の描き方

まずは、一点透視からです。

ではやっていきます。

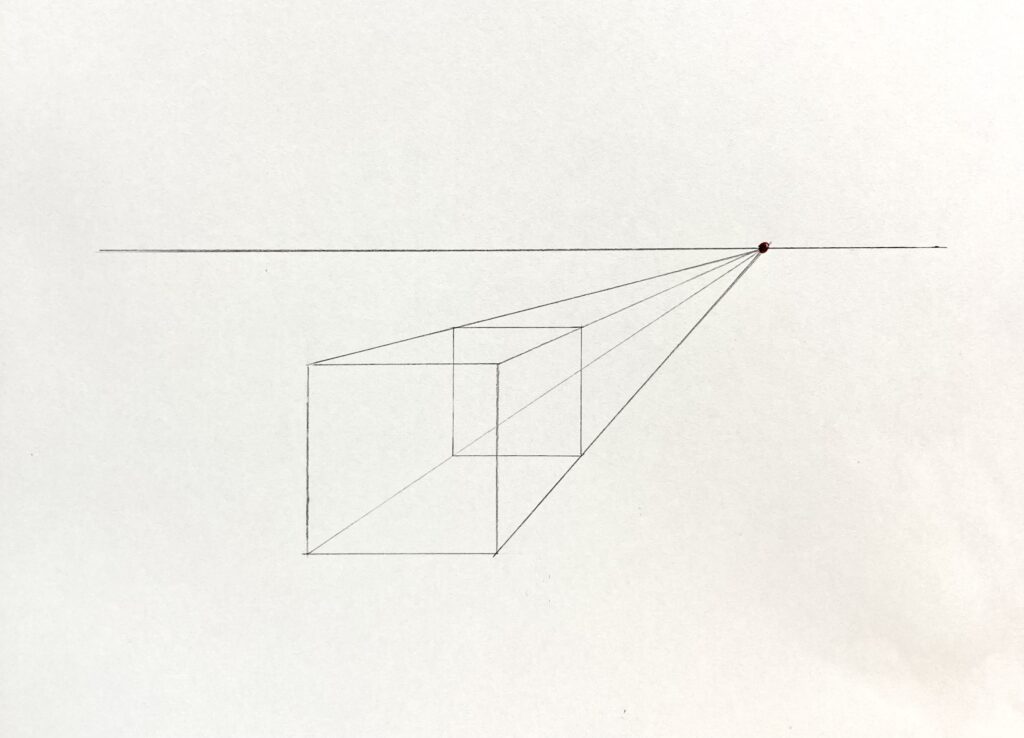

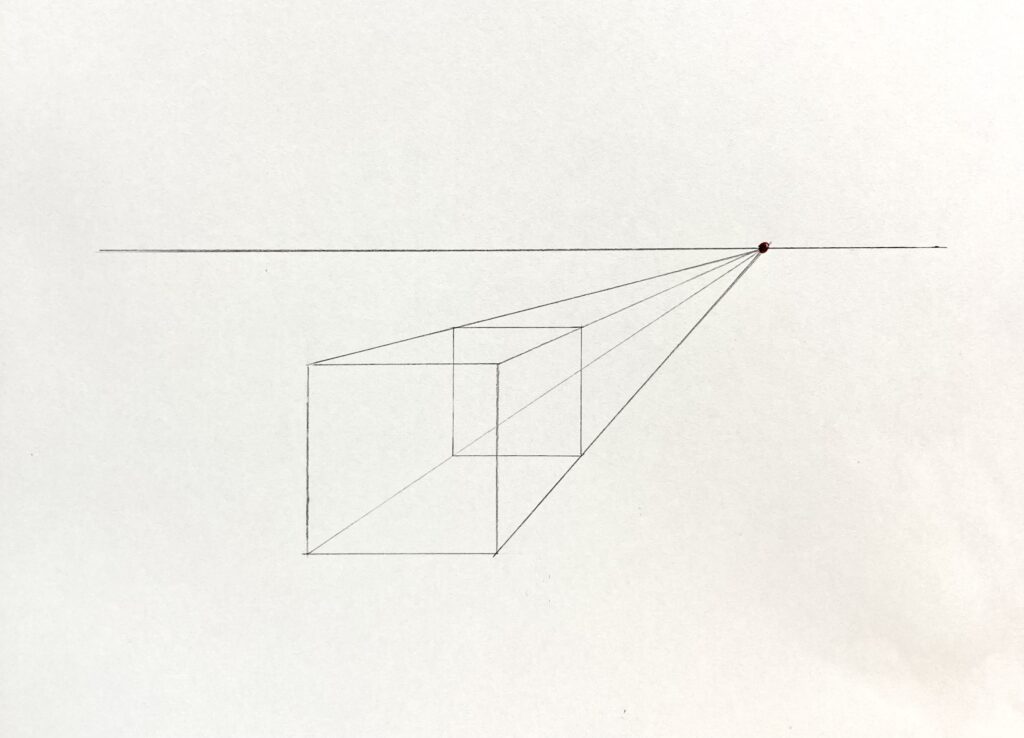

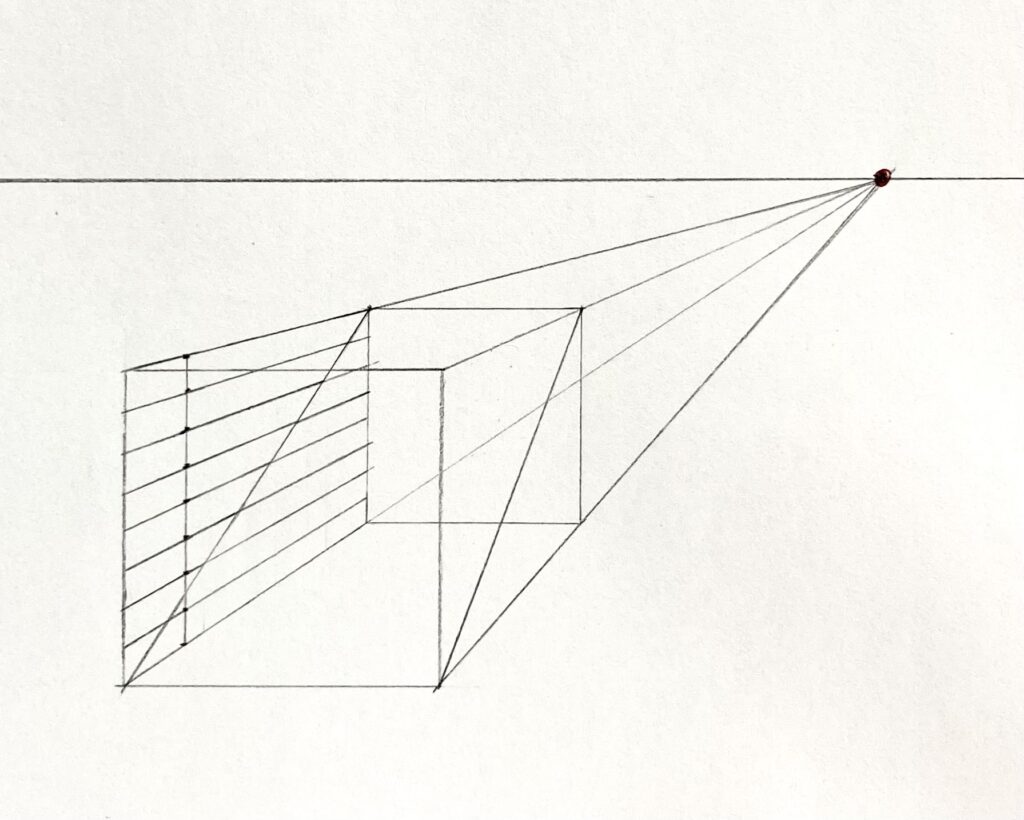

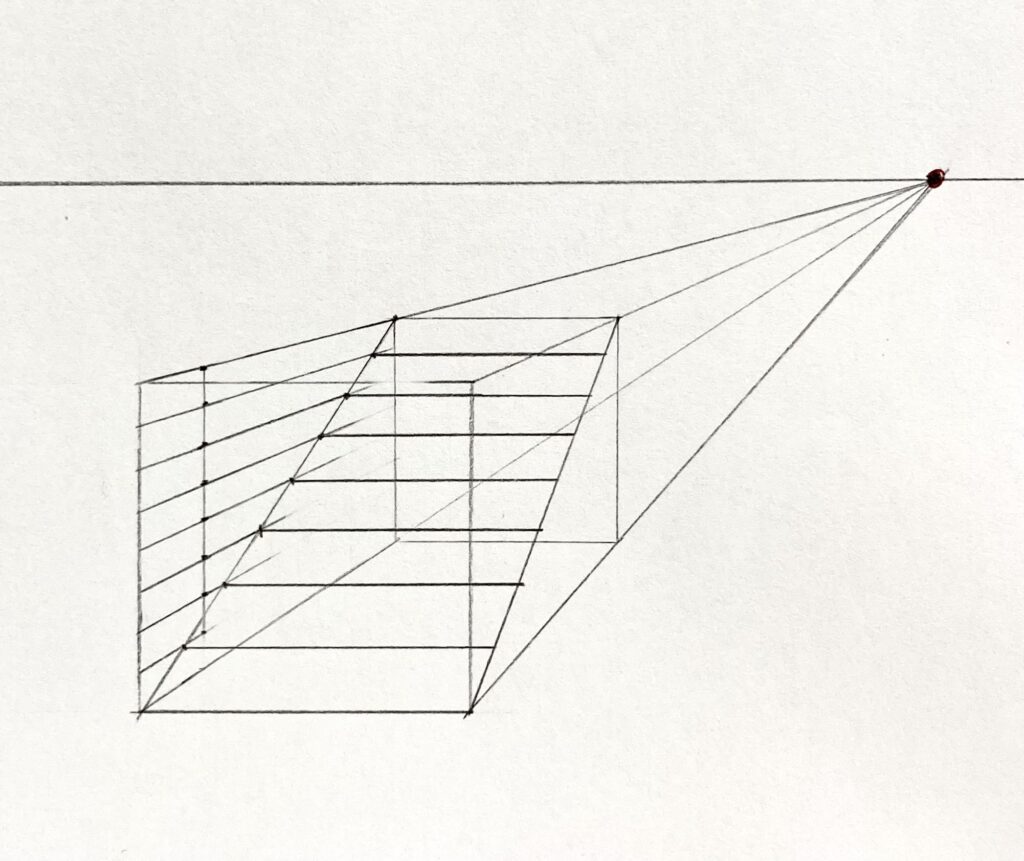

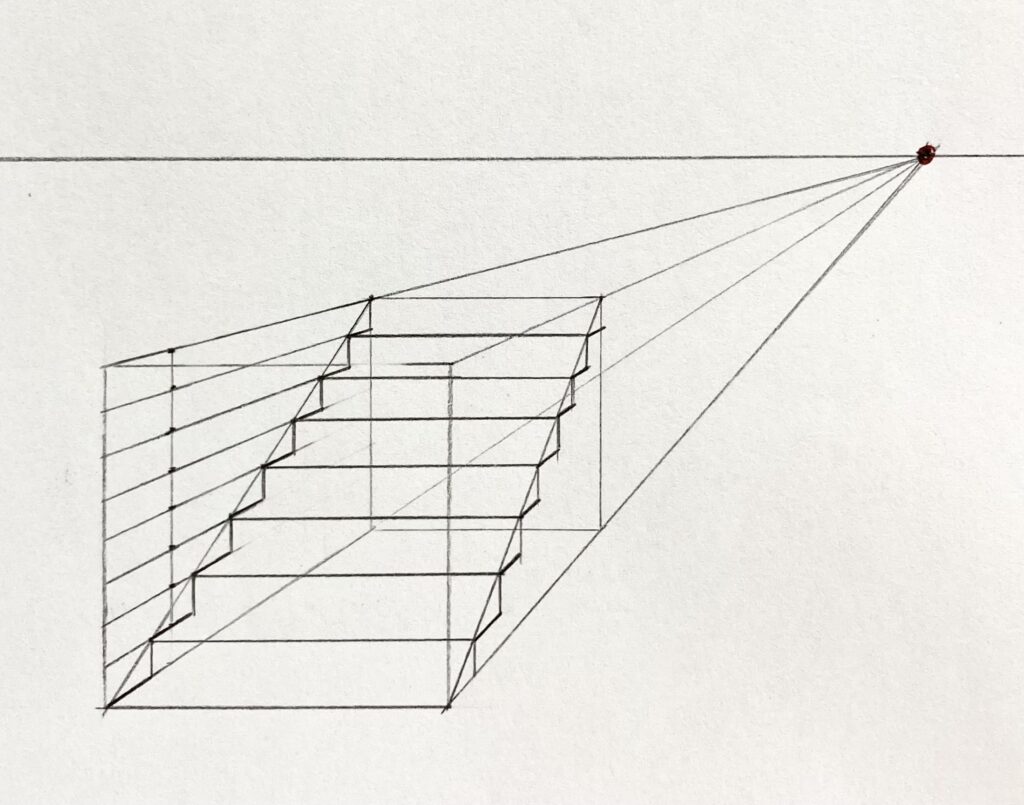

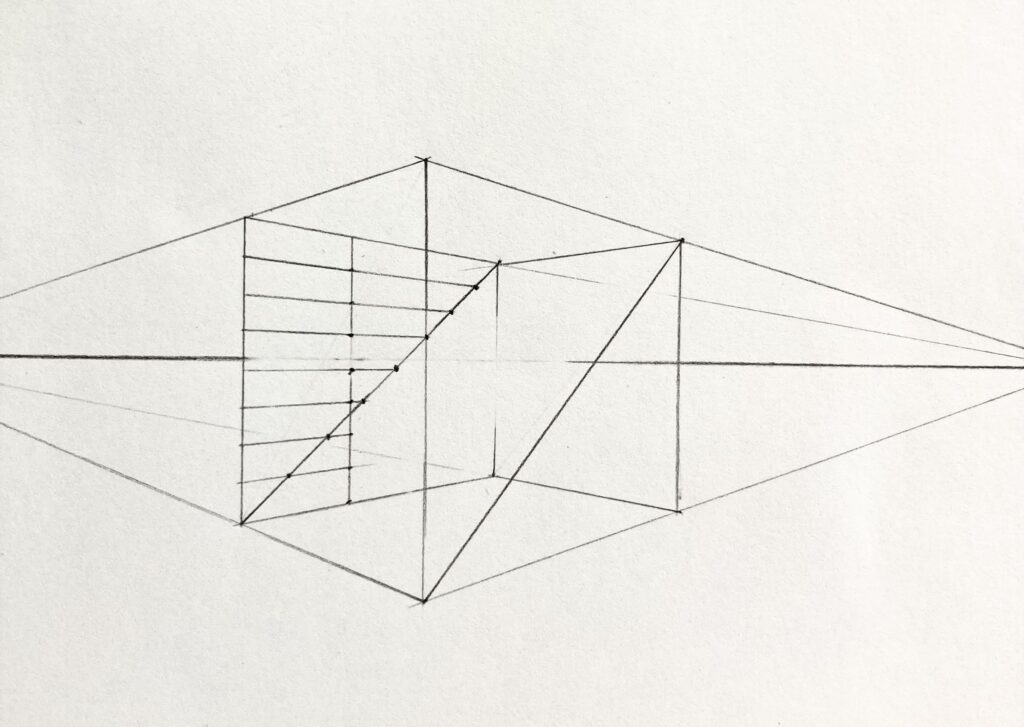

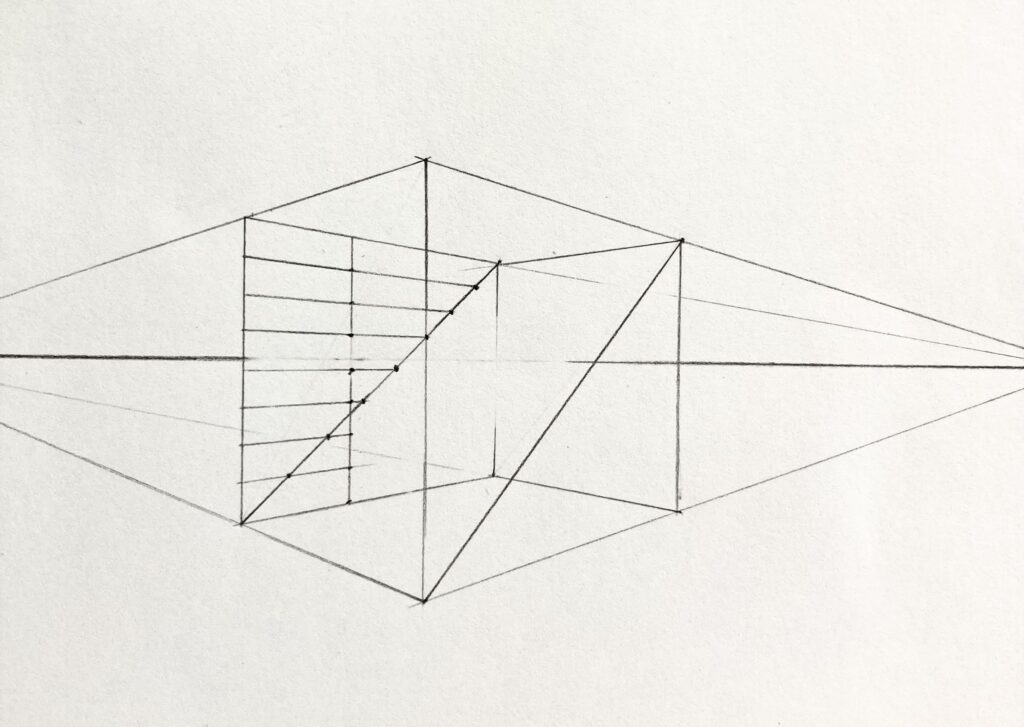

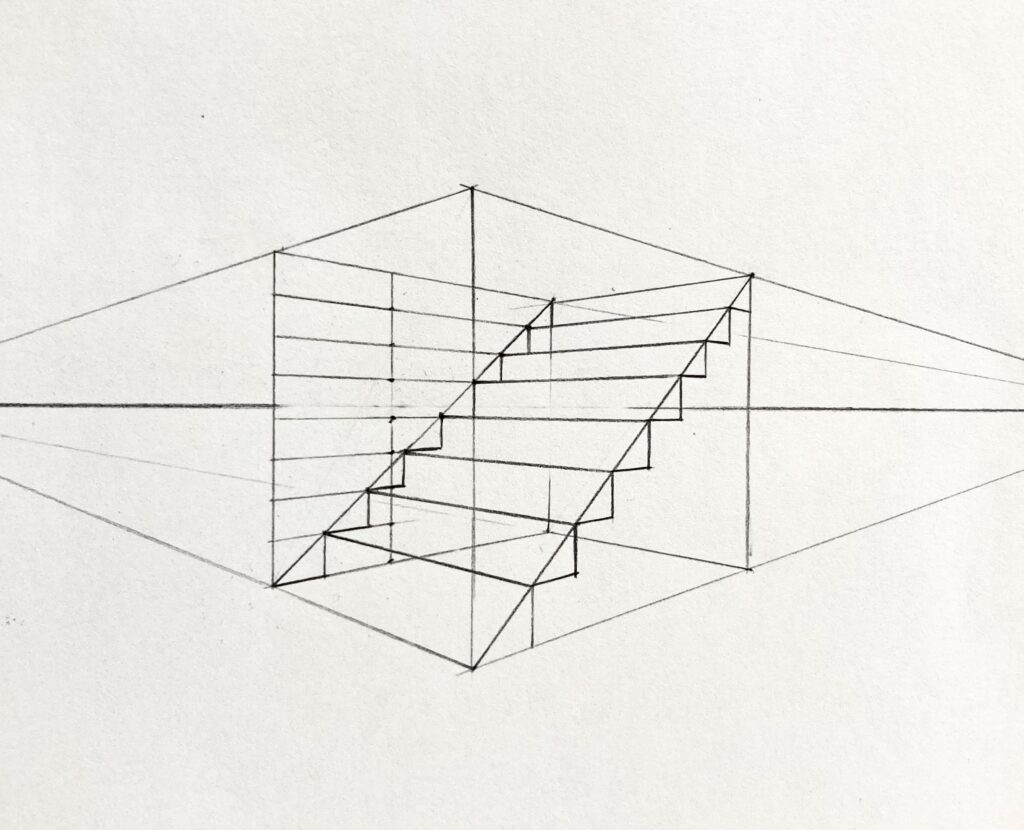

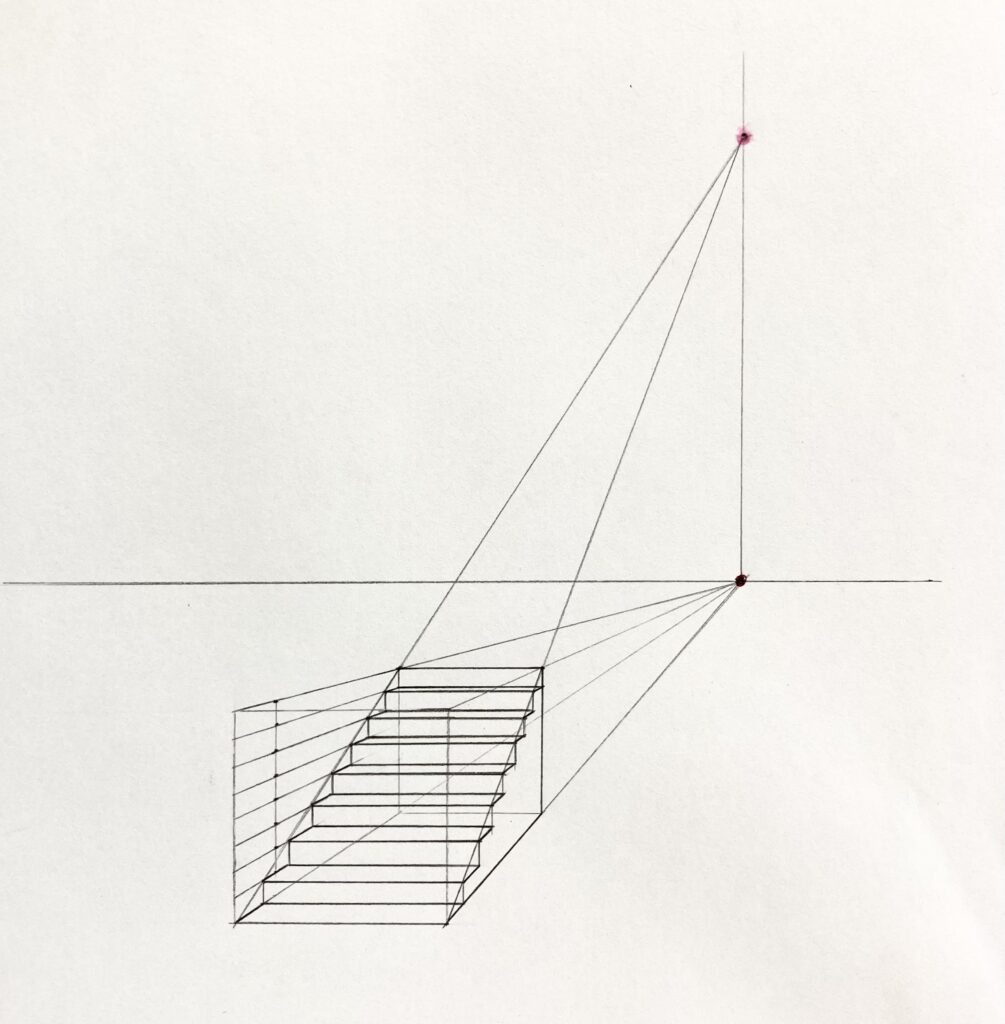

こんな感じで、一点透視の箱があります。

この箱を今から階段にしていきます。

①まず階段のもとになる傾斜面を作る!

まず、箱の左右の側面に対角線を1本ずつ引き、階段のもとになる傾斜面を作ります。

そうすると、坂道のような傾斜面ができます。

これが、これから階段になるんだね!

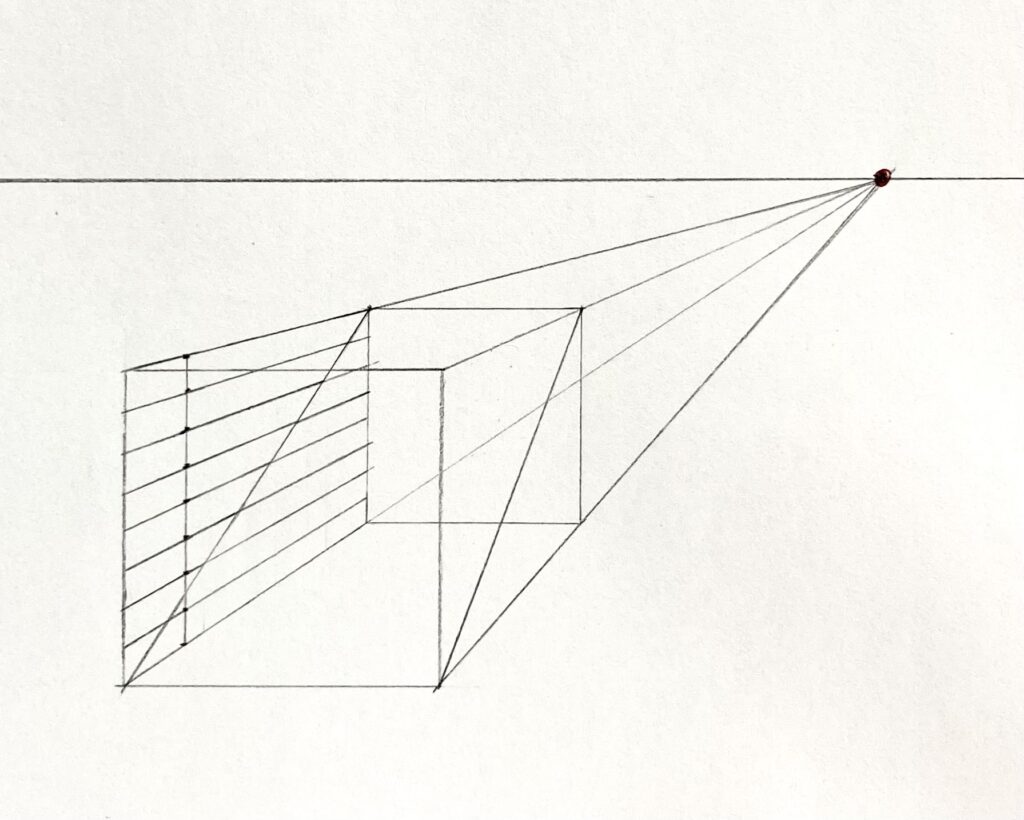

② 傾斜面を作りたい階段の段数に分割する

では、次に作りたい階段の段数を傾斜面に描き込んでいきます。

今回は、8段の階段にします。

そしたら、箱の縦の辺を8分割していきますが、

この箱は一点透視なので縦の線にパース(遠近感)はついていません。

アイレベル(EL)に垂直ってことだね

なので、ここは定規で測って8分割してもOKです。

ただ、例えば手前の辺を8分割しようと思ったけど、

4.3センチとか、8で割り切れない場合もあります。

そういうときは、手前の辺ではなく8で割り切れる部分を探して分割しましょう。

手前の辺で分割しなくても、割り切れるところで大丈夫だよ!

例えば、

※今回僕が描いた箱だと、手前の辺は長さが3.5センチで、8では割り切れません。

なので、8でちょうど割り切れる3.2センチのところを見つけて8分割しました。

この縦線は3.2センチだから8分割できるね

それでもどうしても、割り切れるところが見つからない場合は、

対角線を使った分割の技を使います。

今回は8分割なので、2分割を応用することで8分割にすることができます。

8分割のやり方が分からない方は、こちらの記事を参考にしてください。

その他の分割に関しては以下を参考にしてください。

・4分割や8分割、16分割など

→2分割を使うとできます。

・6分割や12分割、24分割など

→3分割や6分割を使うとできます。

・5分割や10分割、20分割など

→5分割を使うとできます。

・7分割や14分割、28分割など

→7分割を使うとできます。

・9分割や18分割、36分割など

→3分割や9分割を使うとできます。

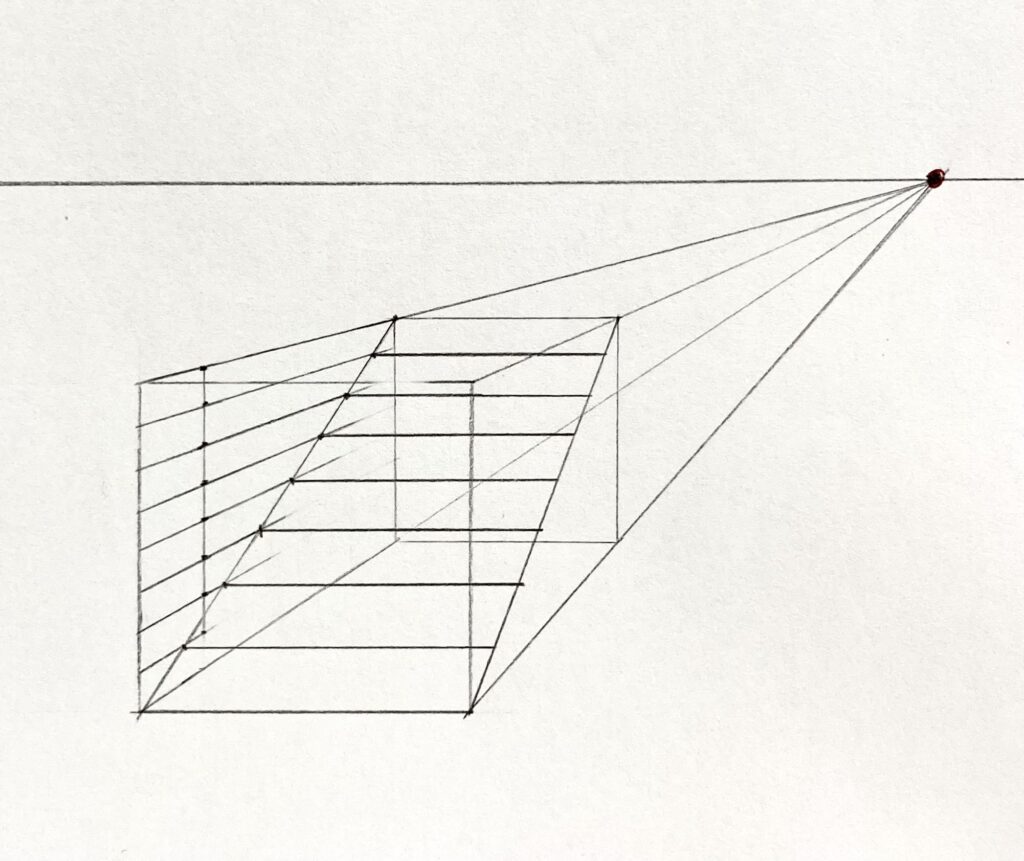

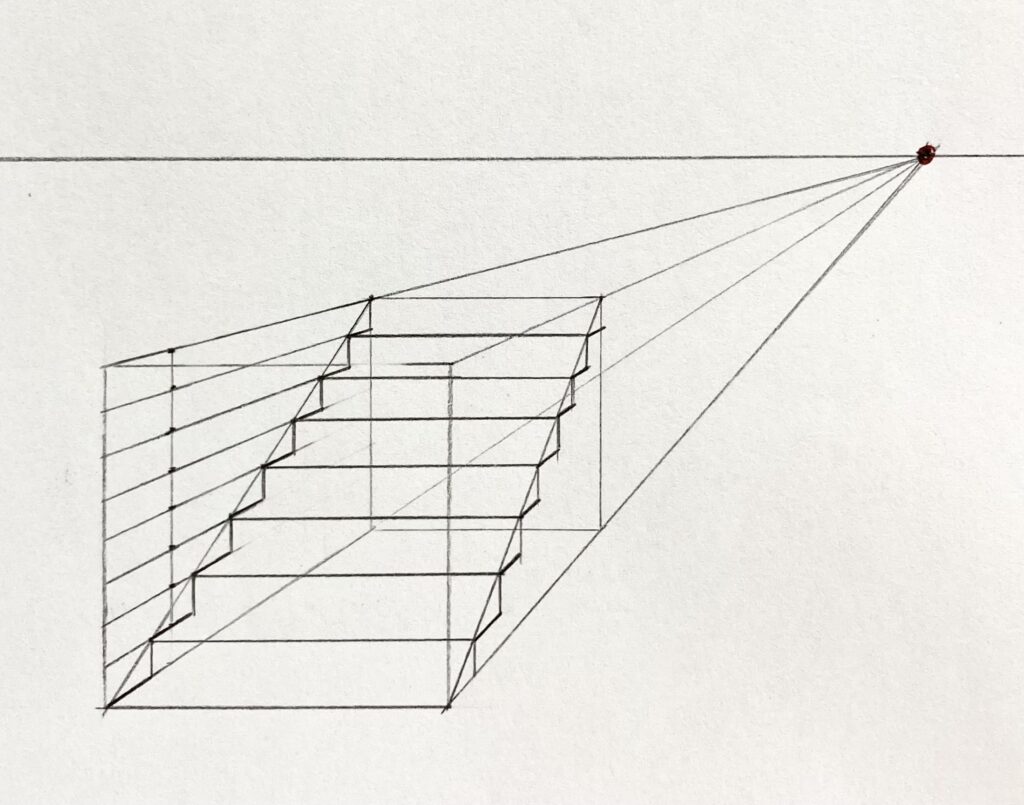

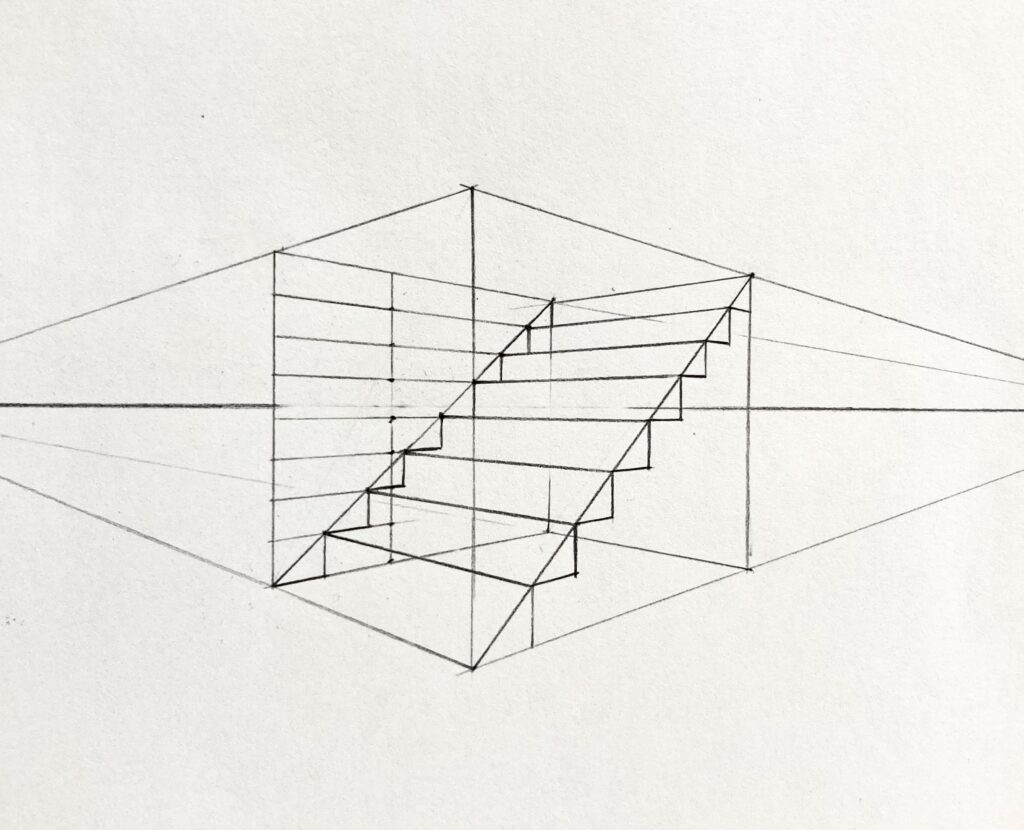

描きたい段数の目盛が付けられたら、

次は消失点(VP)を使って、傾斜面に段数を投影していきます。

そうすると、こんな感じになります。

傾斜面とぶつかったところに点を打っています。

あとは、その傾斜面に打った点から箱の横の線に平行な線を引けば、

傾斜面への投影完了です。

こんな感じですね。

あともう少し!

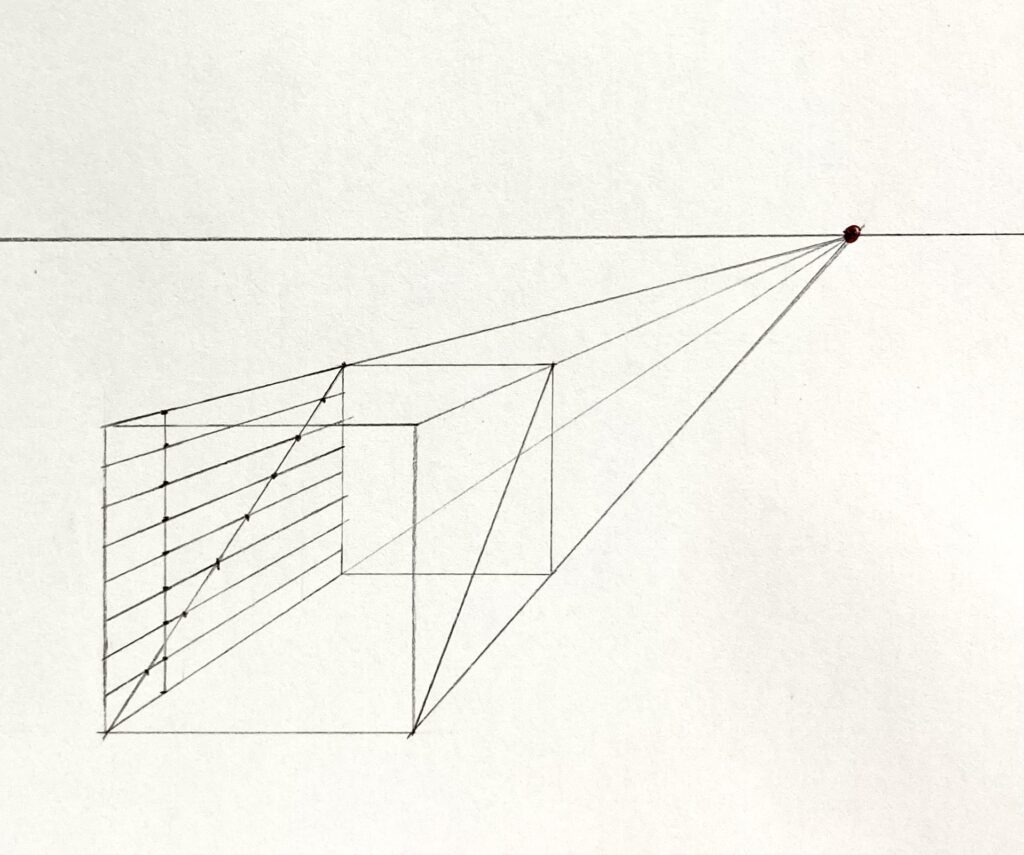

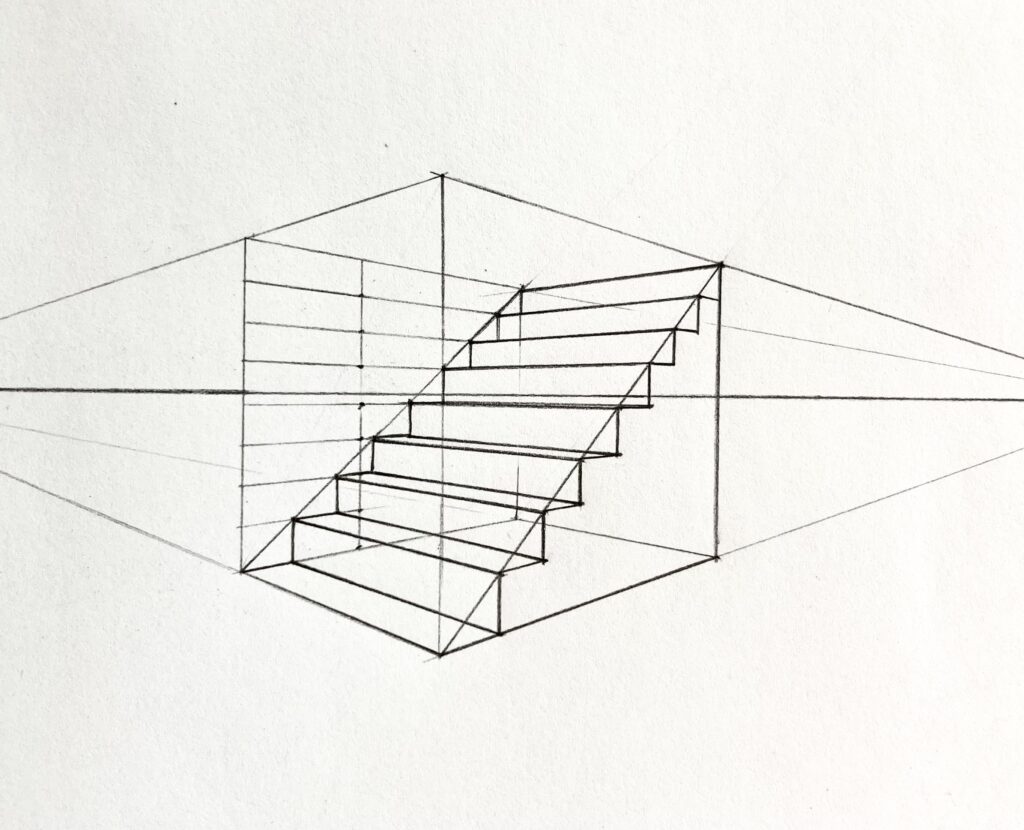

③ 階段を完成させる

ではラストスパートです。

まず傾斜面に投影した分割の線の両端から垂直線を下に引きます。

このとき、垂直線はあまり長く引き過ぎないようにします。

あとで微妙に調整するよ。

一番下の段は全部下まで引いてOK!

次に、傾斜面の分割した線の両端から消失点に向かって奥行きの線を引きます。

そうすると、先程引いた垂直線との交点ができます。

あとは、その交点同士を結ぶ横線を引けば、一点透視の階段が完成です。

やった! できた!

きちんと描けていれば、横線がキレイに全て平行になっているはずです。

一点透視だから、横線は全て平行だよ

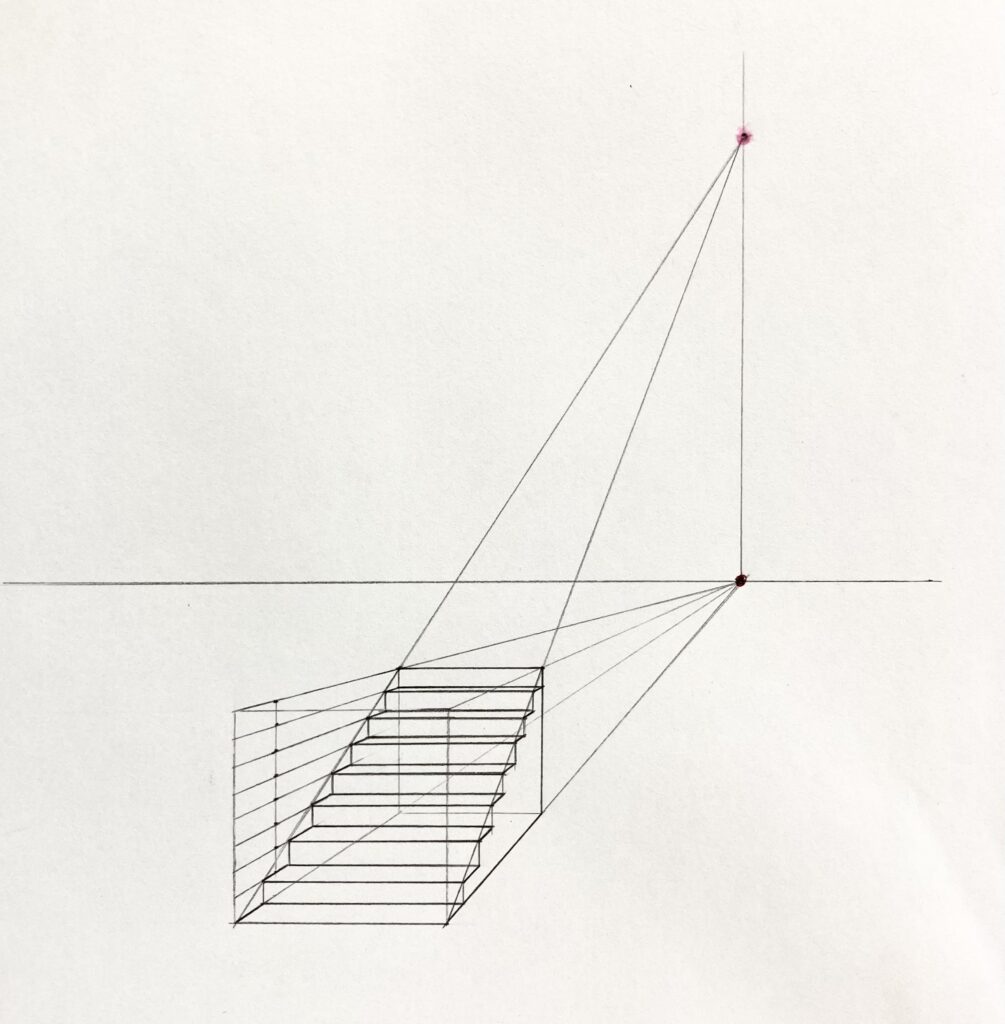

さて、最後に少しだけ傾斜・階段の消失点(VP)について話をしておきます。

実は、階段の傾斜ラインをそのまま上に伸ばしていくと、

アイレベル(EL)上の消失点の真上に、傾斜・階段の消失点(VP)というものがあります。

VPとはバニシングポイント、英語で消失点のことだよ

今回の場合は、傾斜・階段の消失点について知らなくても描けますが、

傾斜にも一応、傾斜の消失点というものがあるということは知っておくと良いかもしれません。

傾斜の消失点について詳しく知りたい方はこちらの記事を見てみてください。

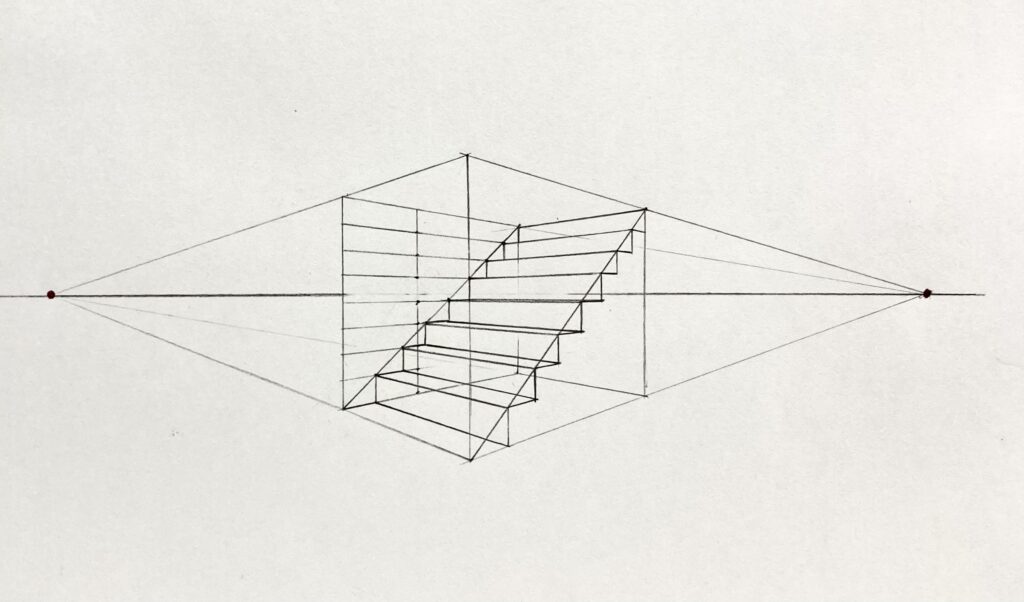

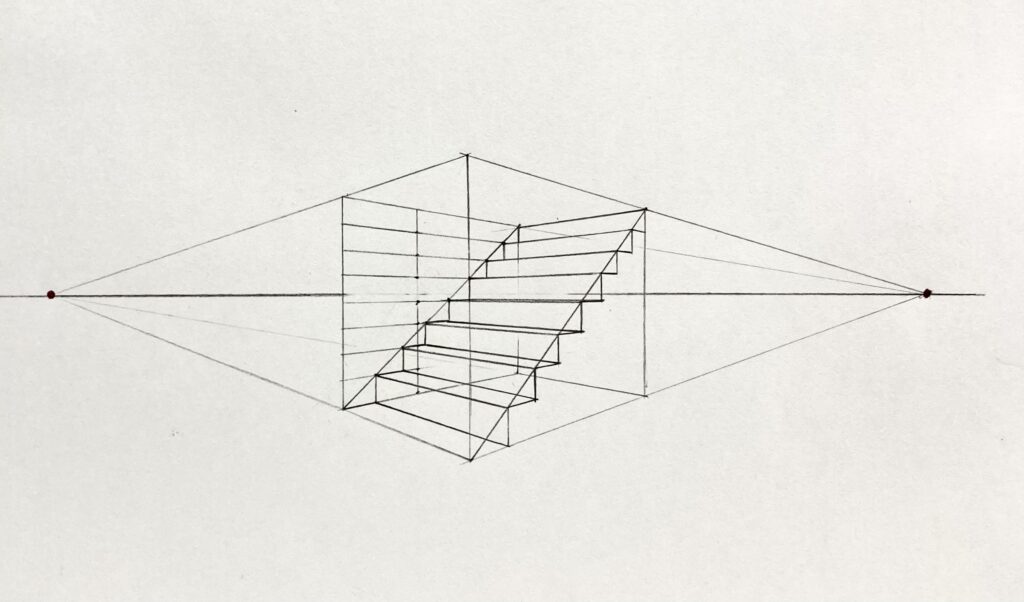

2 簡単に描ける 二点透視図法の階段の描き方

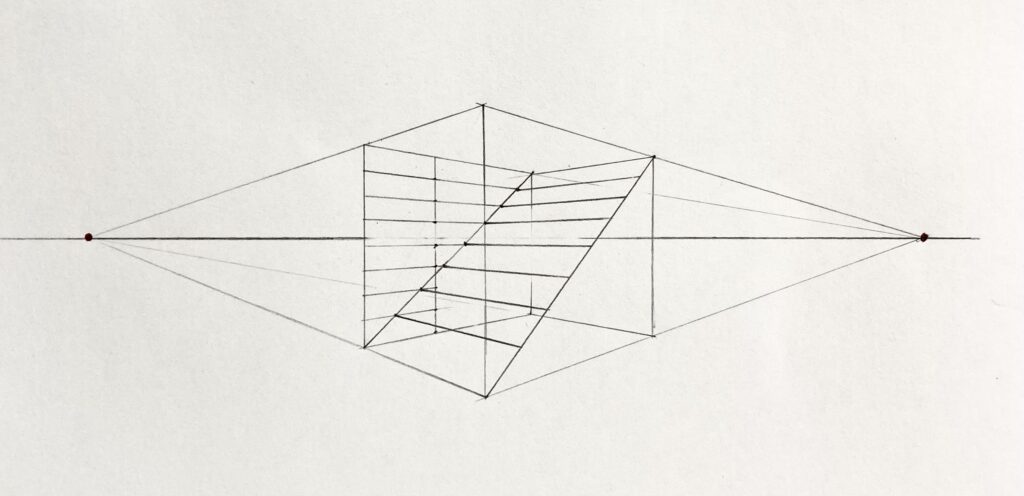

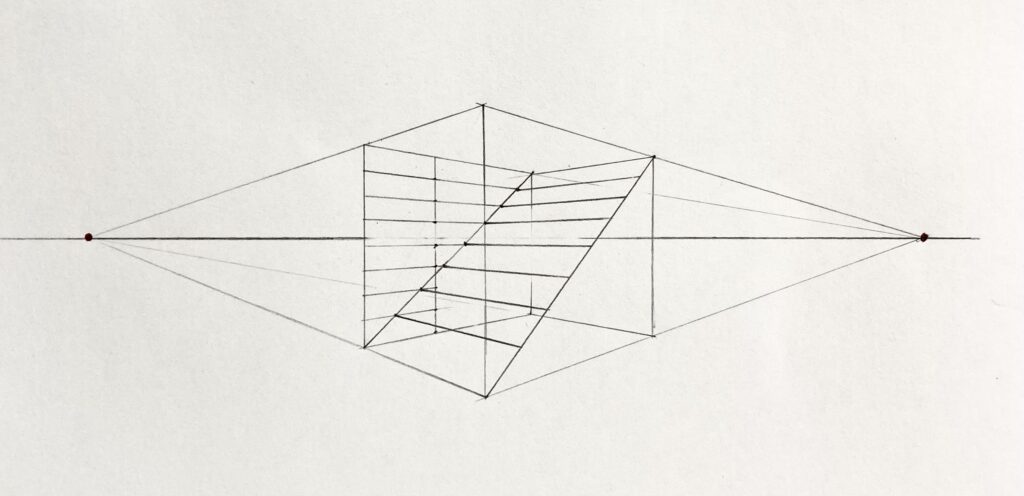

では続いて、二点透視での階段の描き方です。

といっても、先程の一点透視の階段の描き方と全く同じです。

ただ消失点が今度は2つになっただけだね!

見た目はどうなるんだろう?

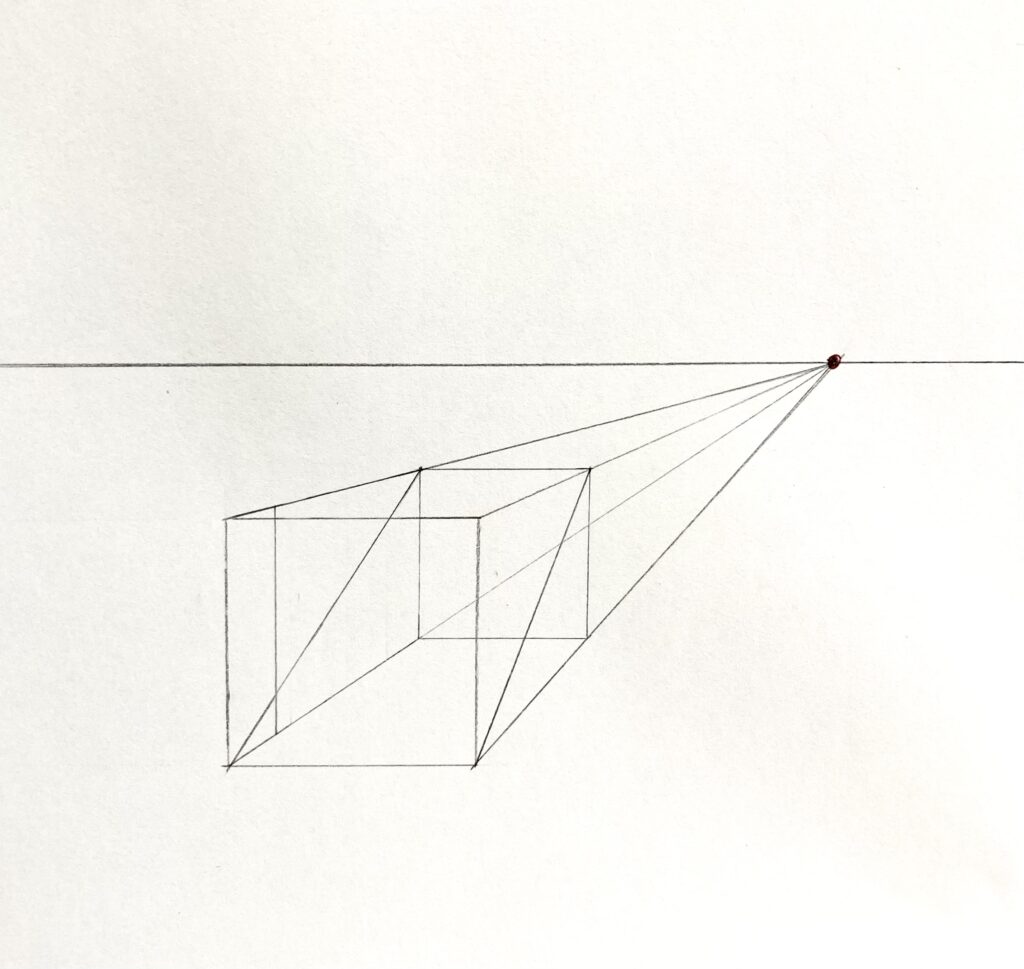

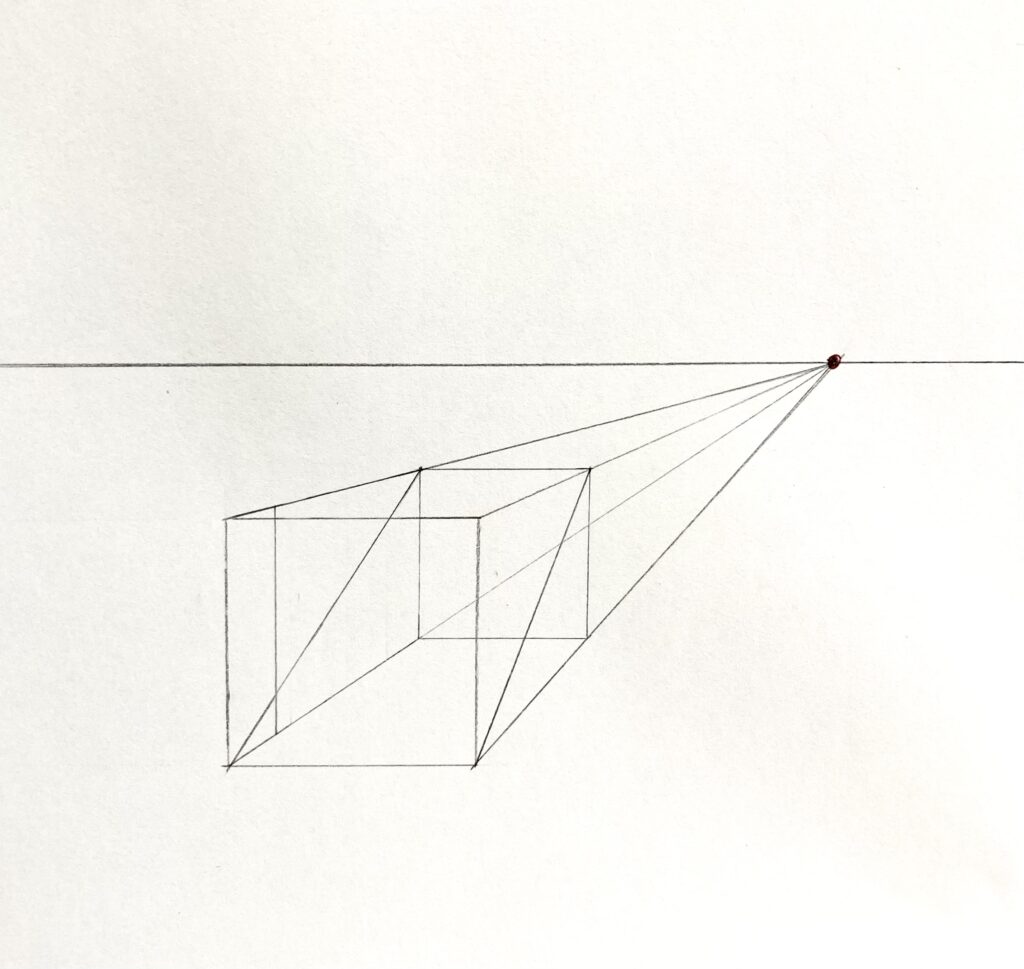

ではやっていきます。

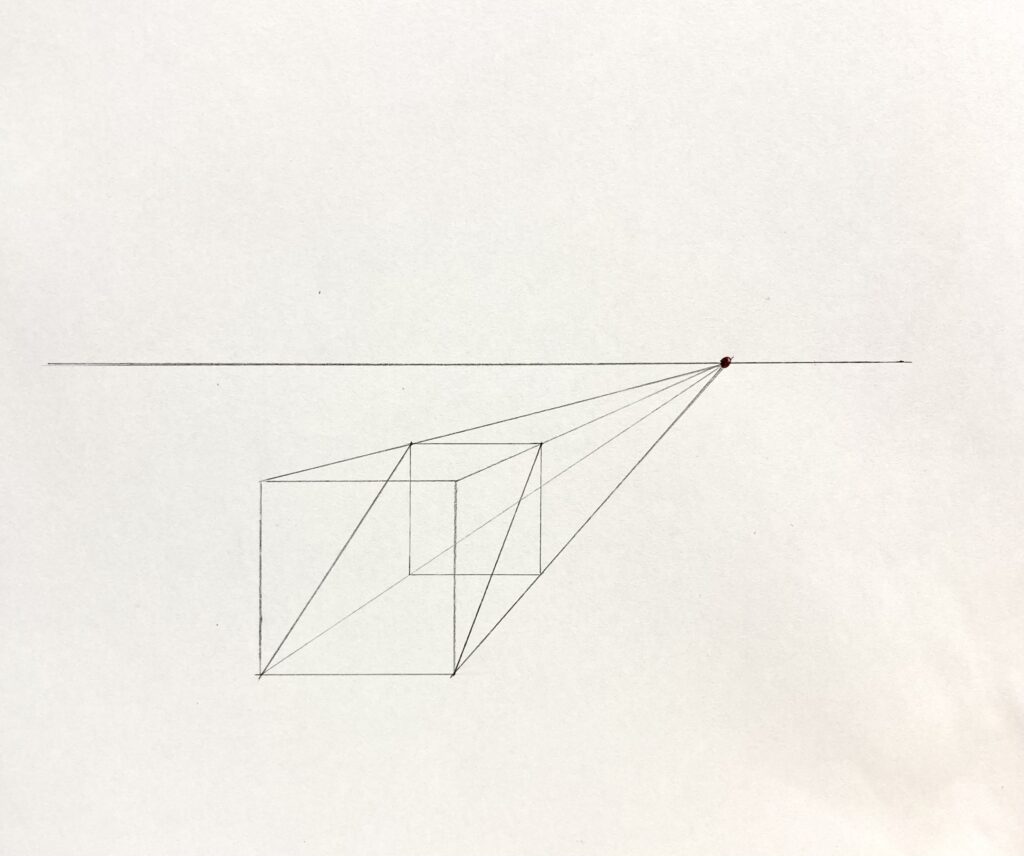

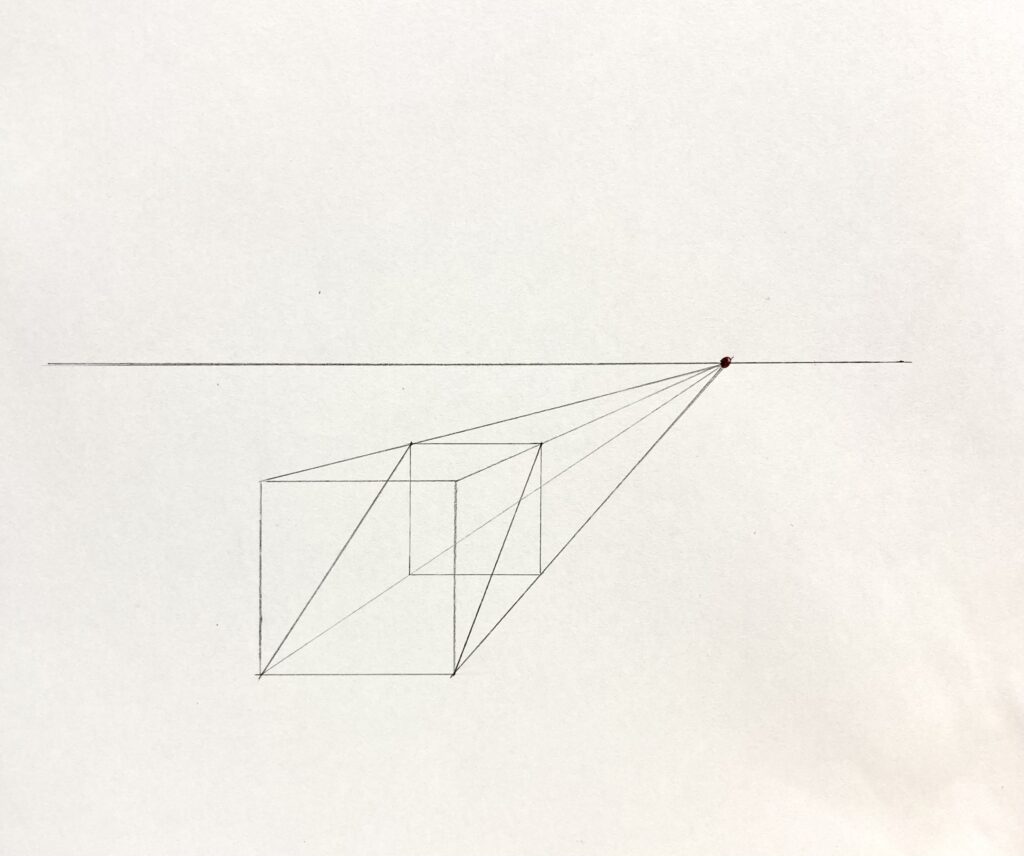

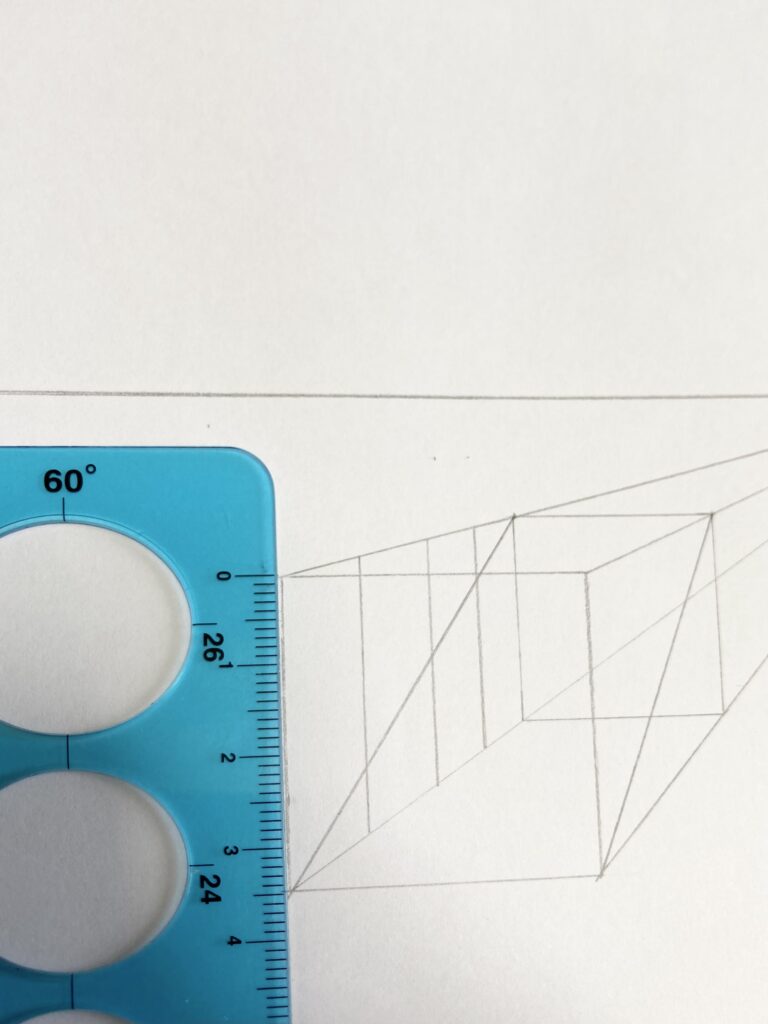

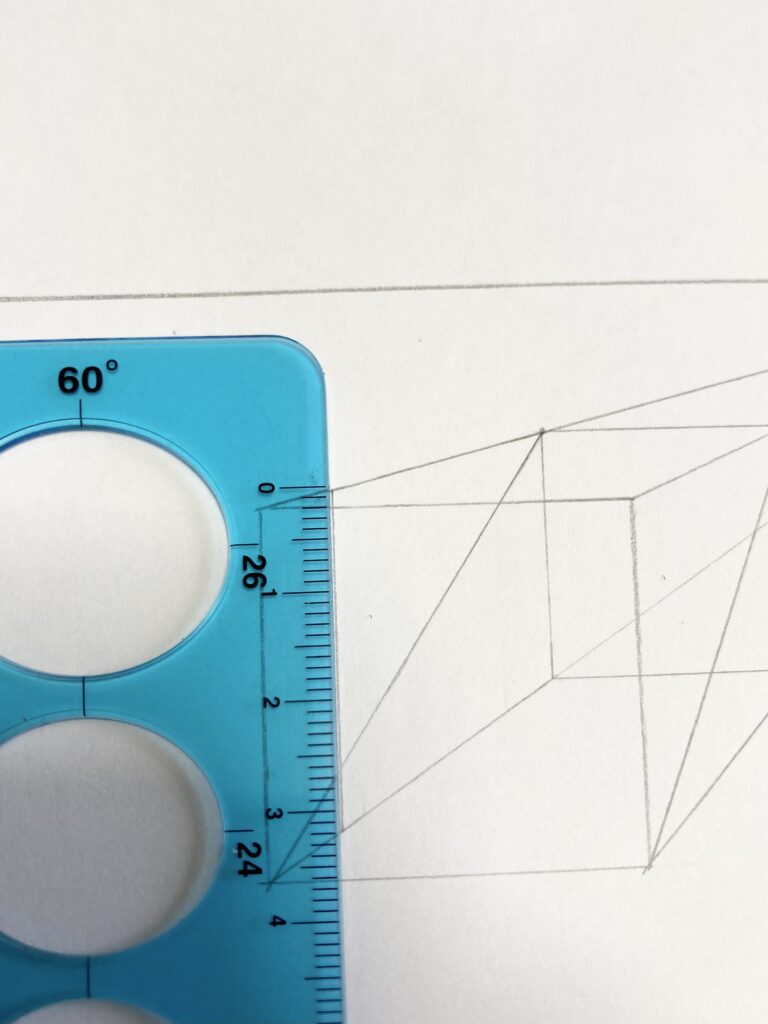

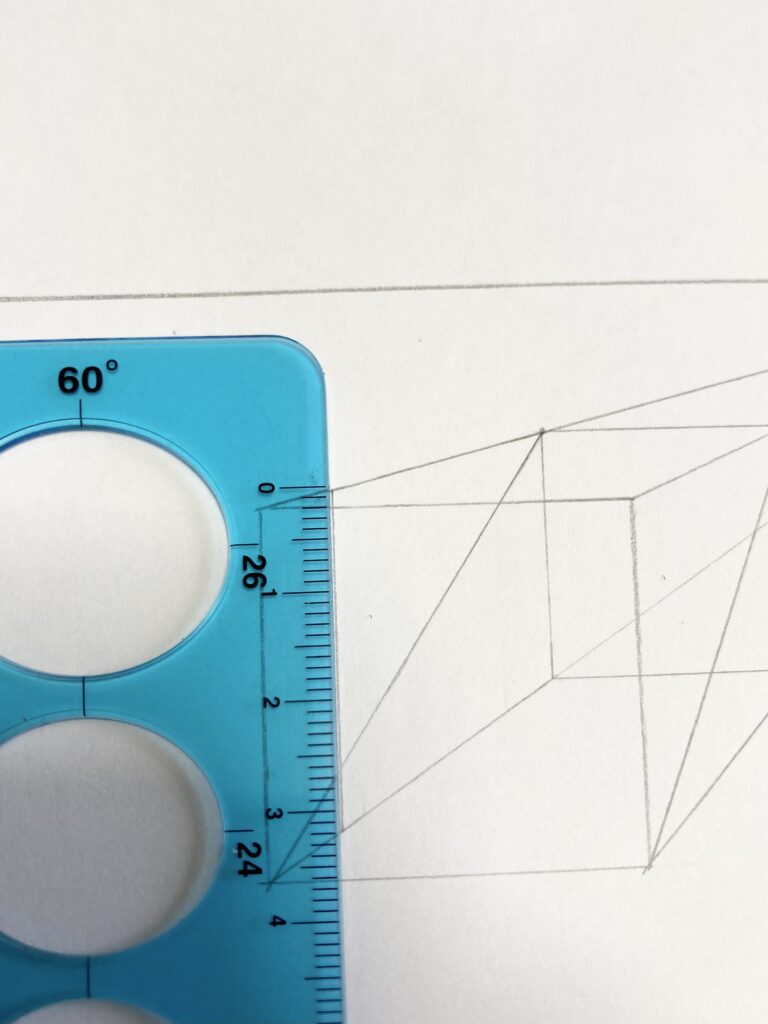

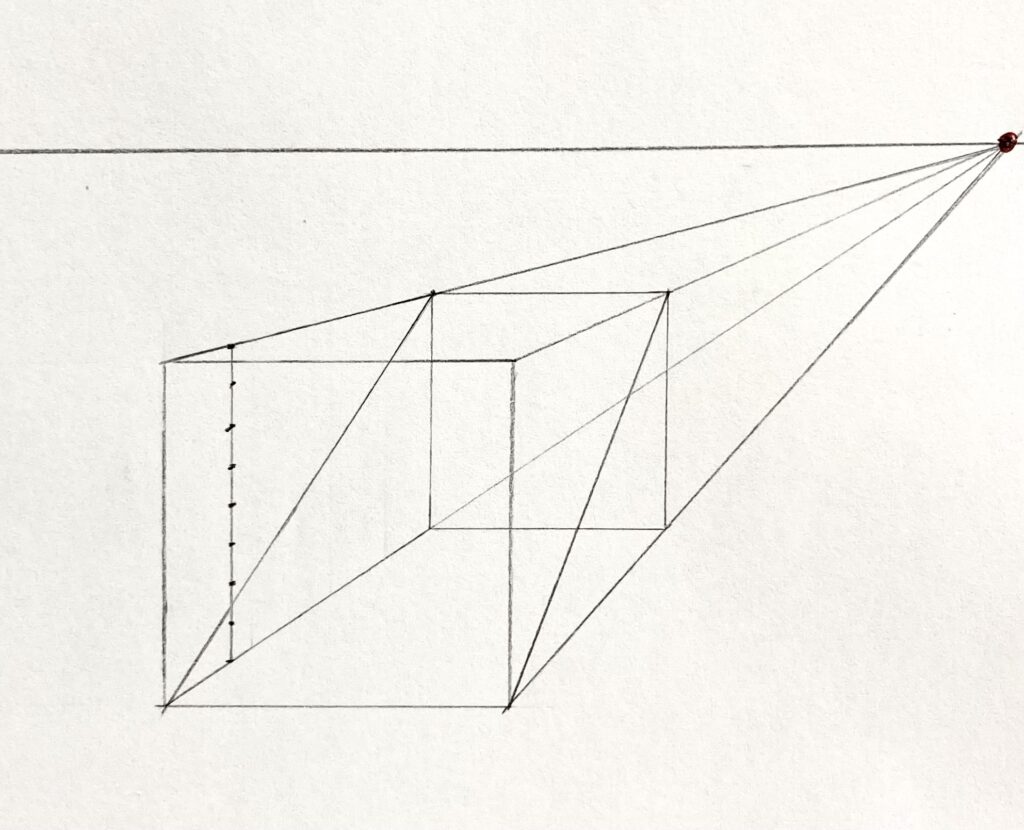

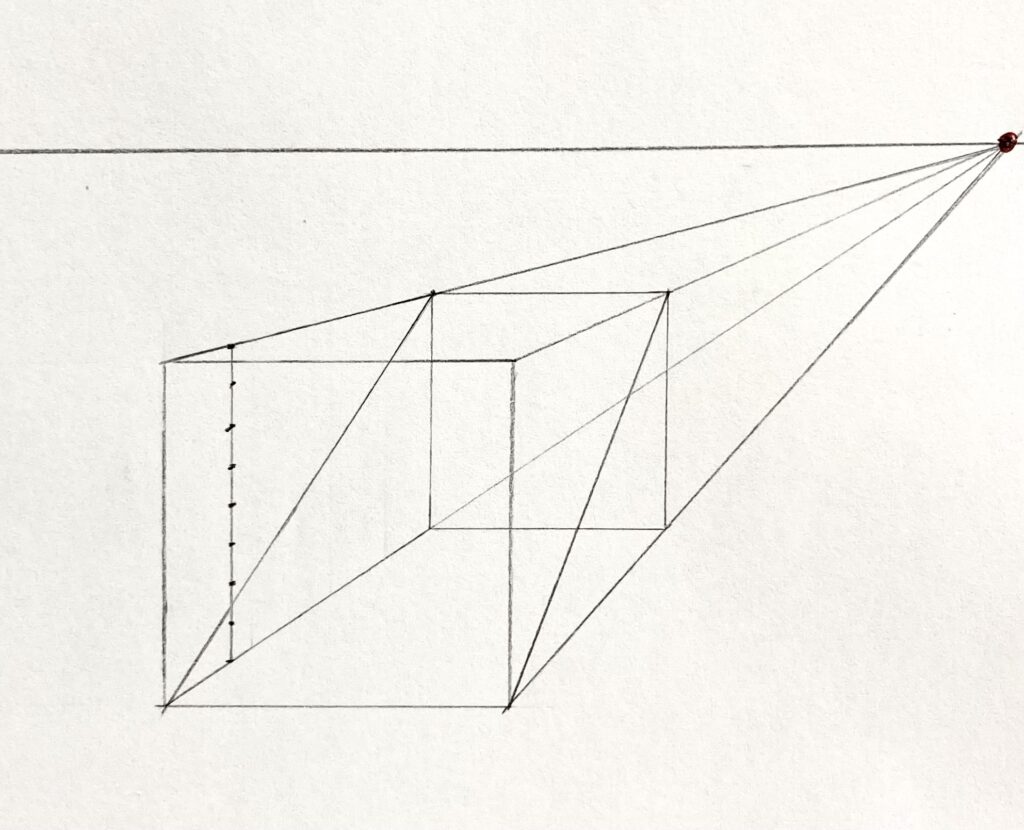

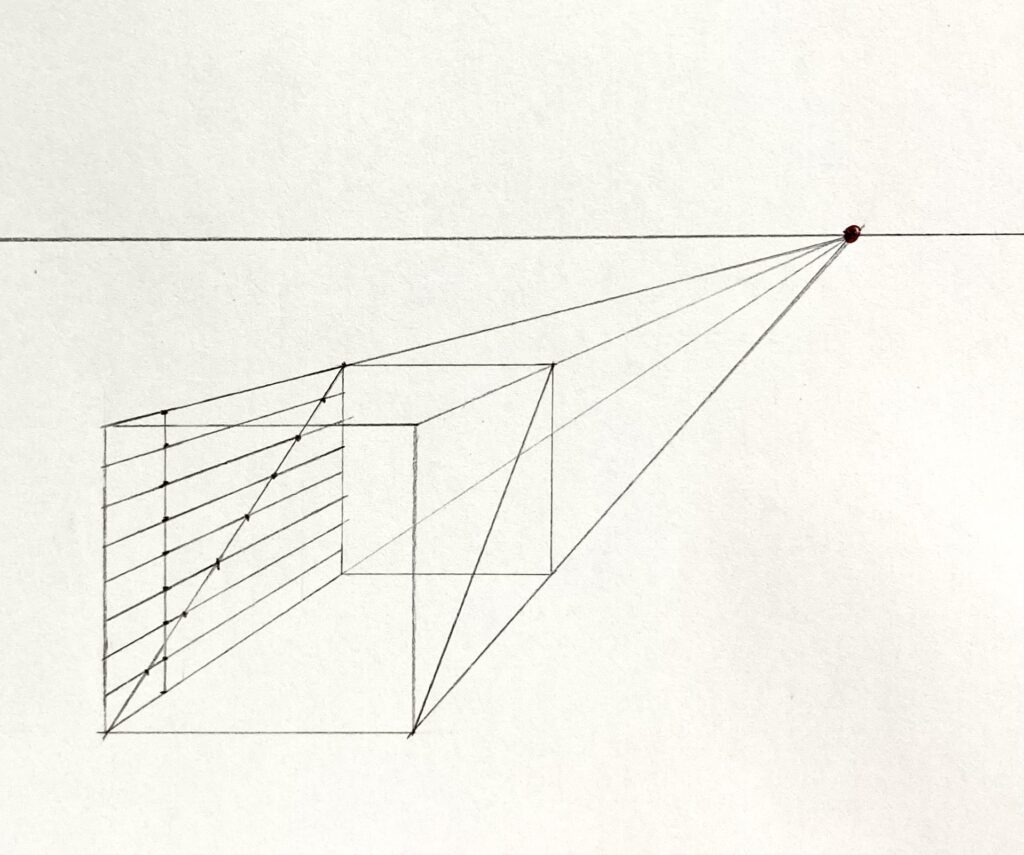

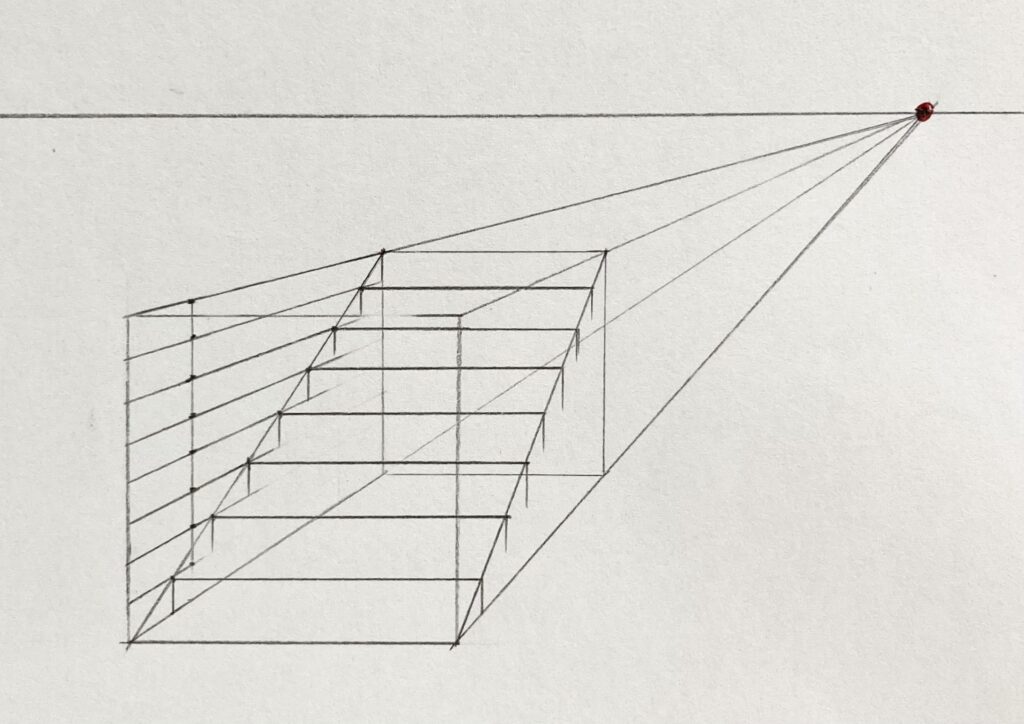

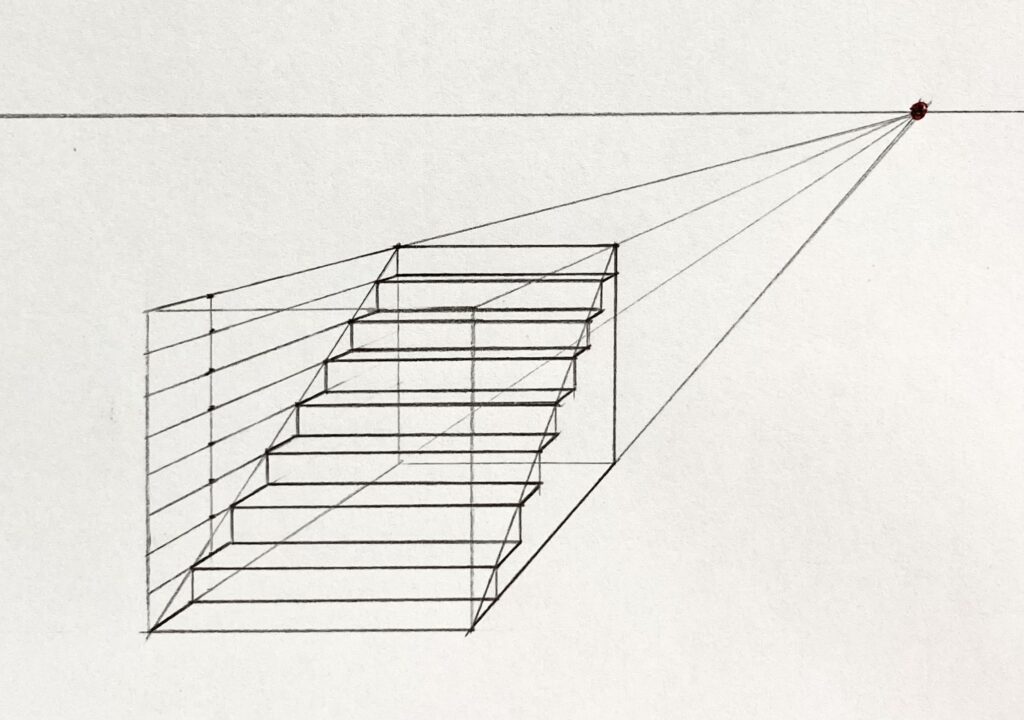

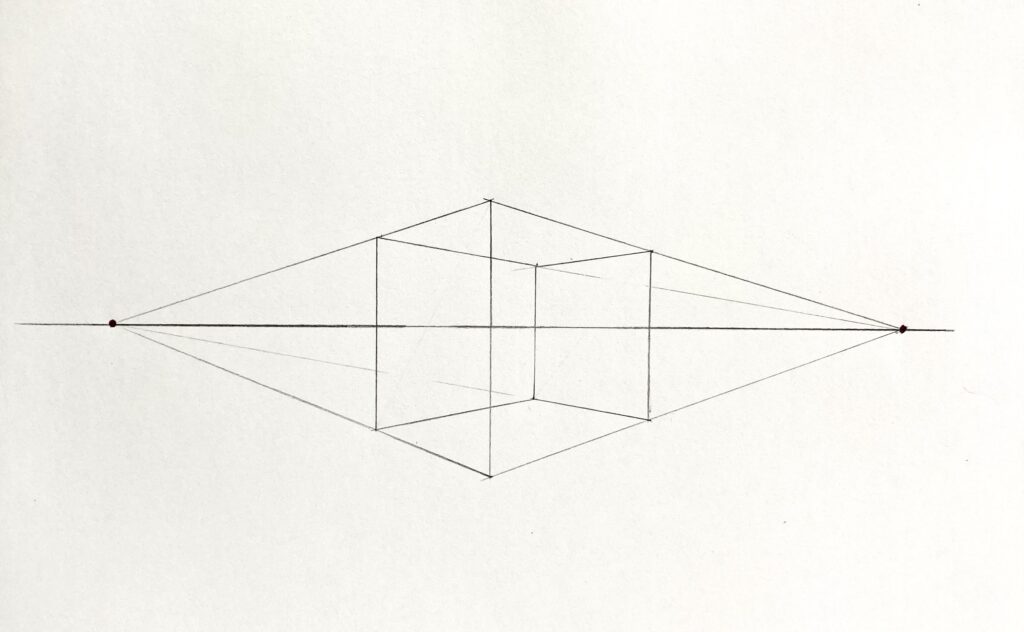

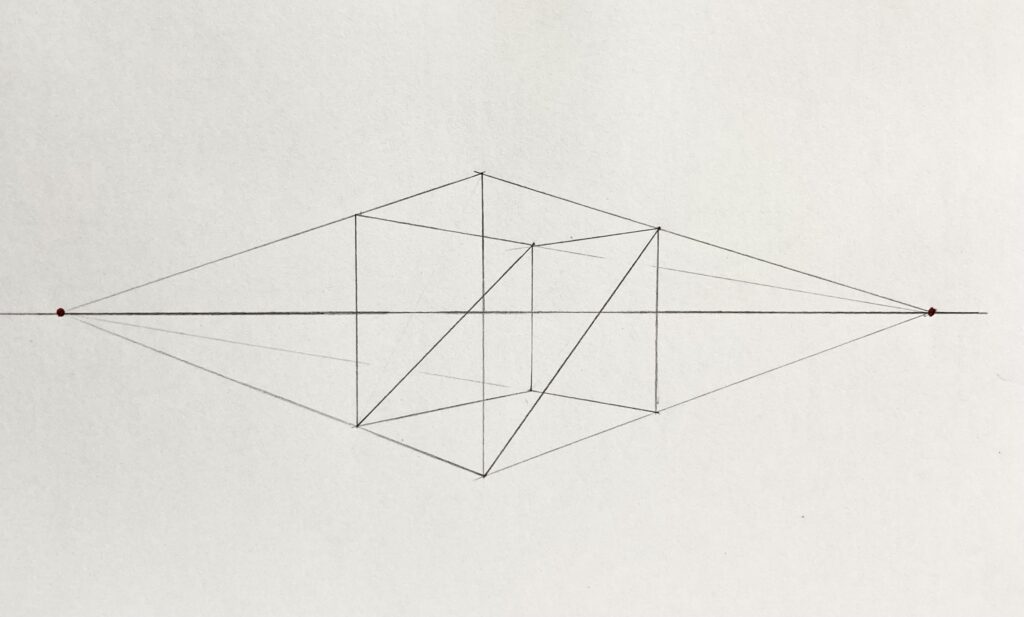

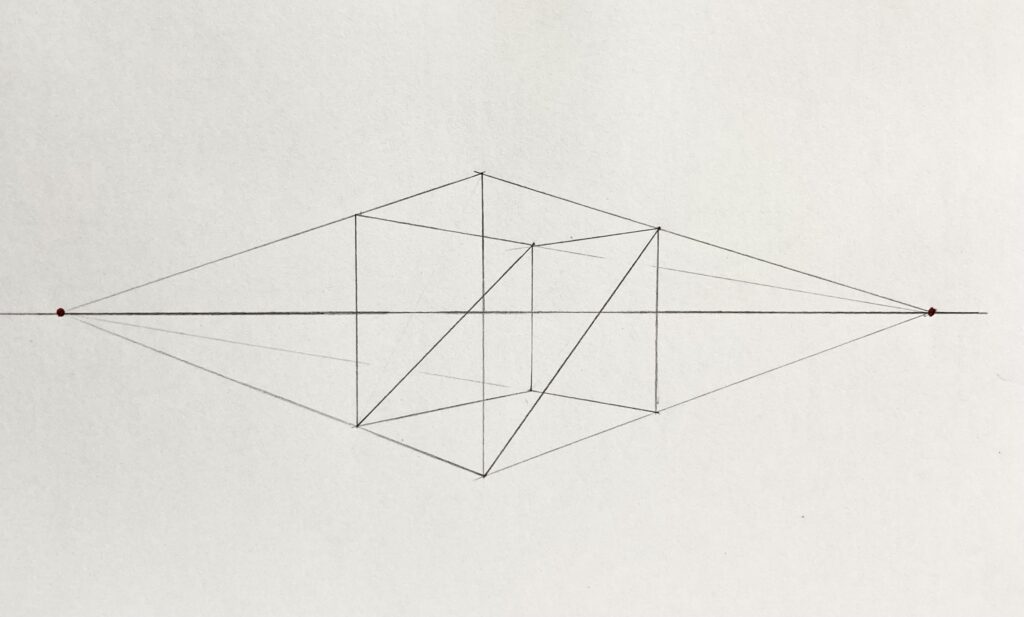

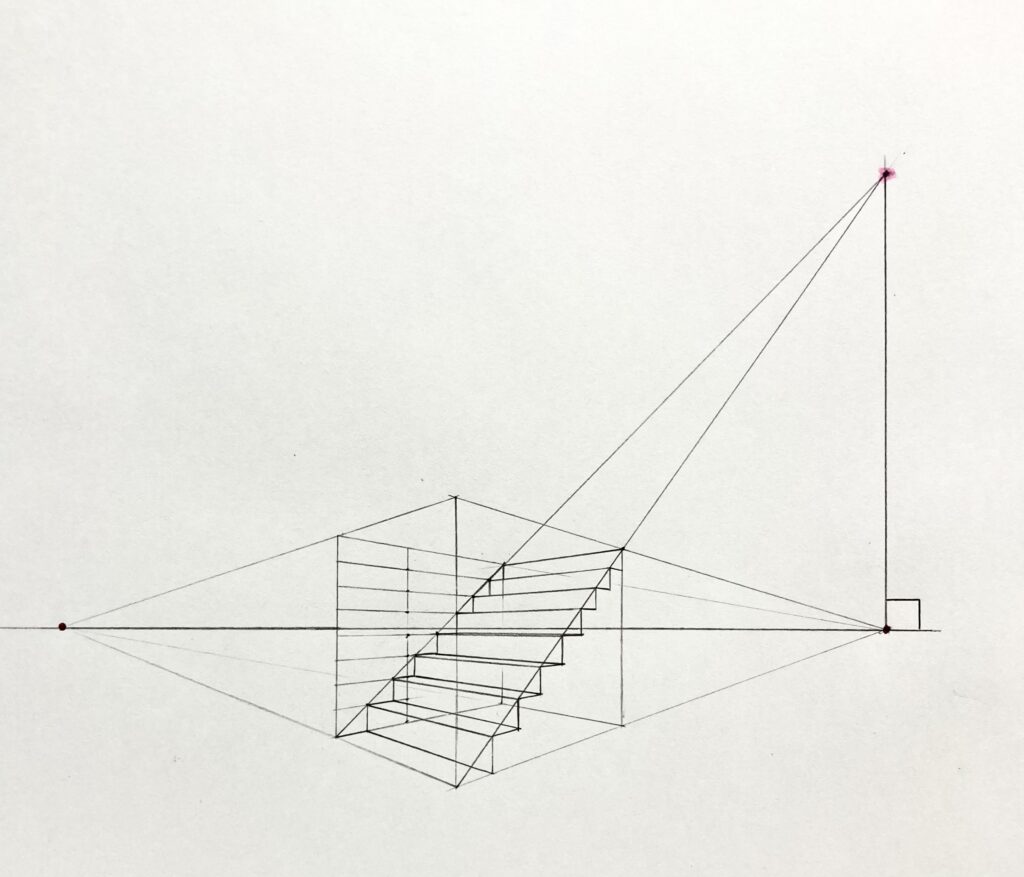

こんな感じで、二点透視の箱があります。

この箱を今から階段にしていきます。

①まず階段のもとになる傾斜面を作る!

まず、対になっている箱の側面に対角線を1本ずつ引いて、傾斜面を作ります。

今回はこの向きに階段を作っていきます。

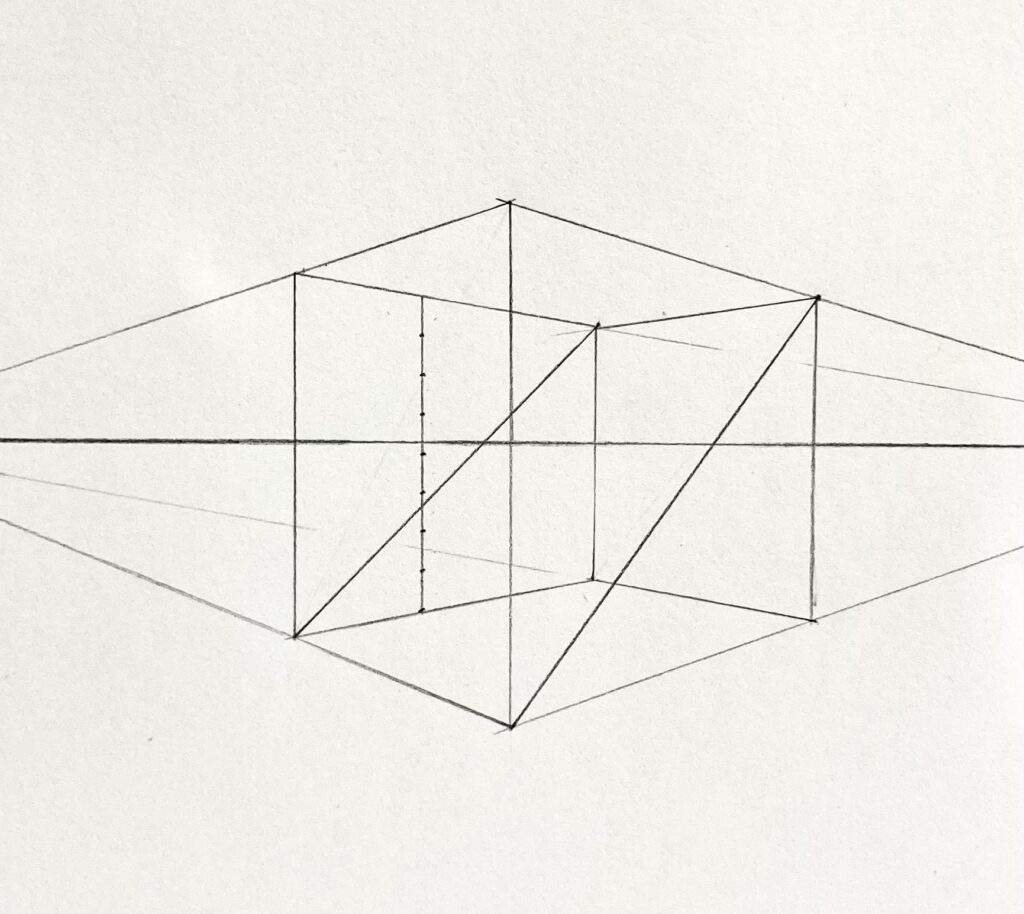

② 傾斜面を作りたい段数に分割する

では次に、作りたい階段の段数を傾斜面に投影していきます。

ここでは、先程の一点透視の階段と同様に8段の階段にします。

そしたら、箱の縦の辺を8分割していきますが、

この箱は二点透視なので、縦の辺はアイレベル(EL)に対して垂直です。

なので、パース(遠近感)はついていません。

よって、先程の一点透視と同様に定規で測って8分割してもOKです。

手前の辺で割り切れない場合は、割り切れるところを探して分割しましょう。

それでも割り切れない場合は、

一点透視のところで紹介した、対角線を使った分割の方法を使いましょう。

僕は奥側の面の8で割り切れる、3.2センチのところで8分割しました。

描きたい段数の目盛が付けられたら、

次は右側の消失点を使って傾斜面に段数を投影していきます。

そうすると、こんな感じになります。

傾斜面とぶつかったところに点を打っているよ

あとは、その傾斜面に打った点から、左側の消失点に向かって線を引けば、

傾斜面の投影完了です。

こんな感じですね。

あと少しだよ!

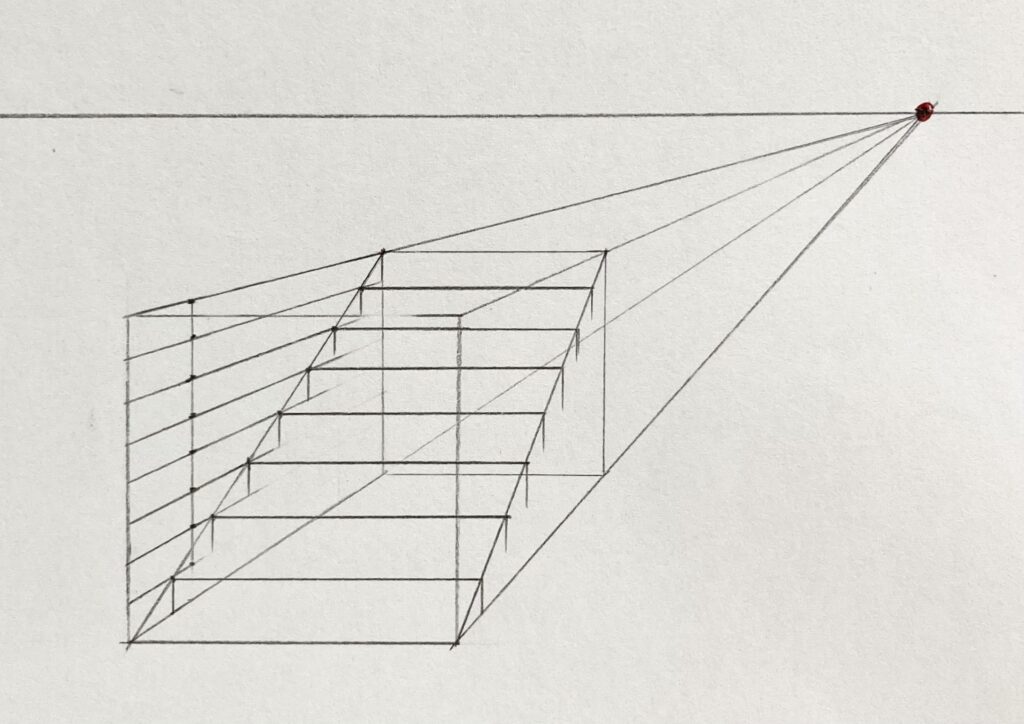

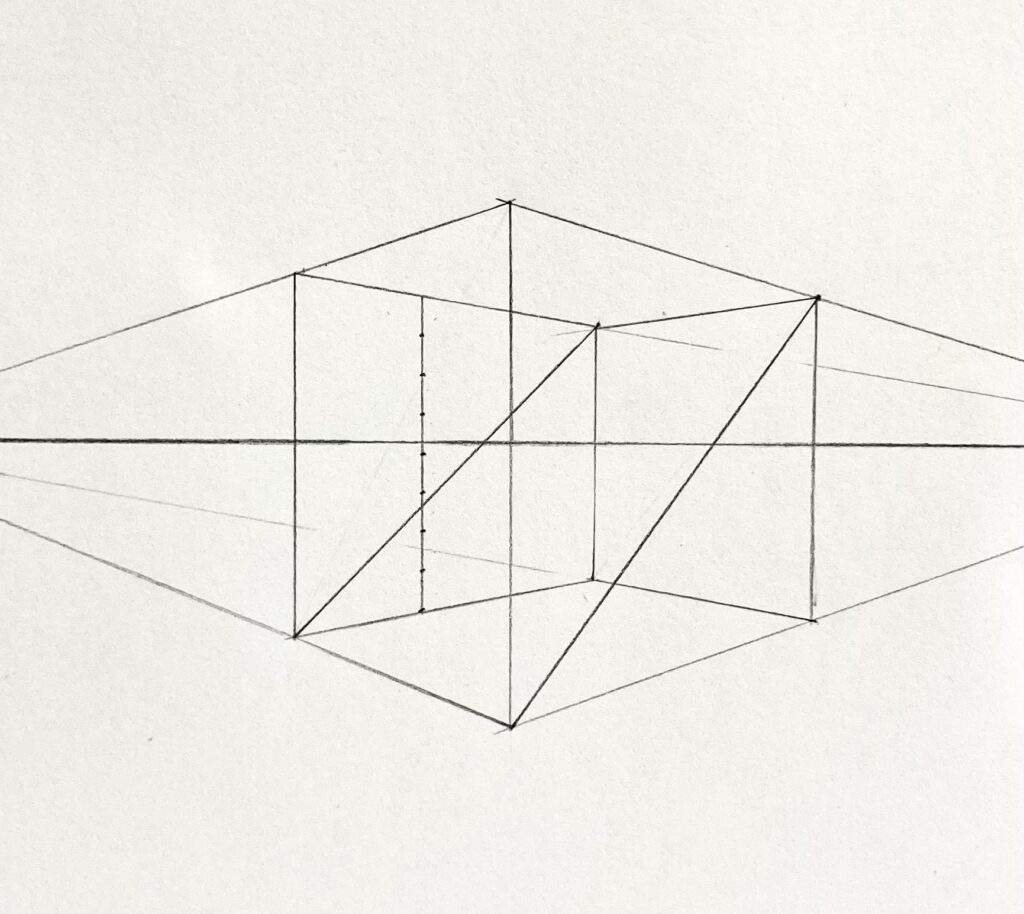

②階段を完成させる

ではラストスパートです。

まず傾斜面に投影した分割の線の両端から垂直線を下に引きます。

このとき、垂直線はあまり長く引き過ぎないようにします。

あとで微妙に調整するよ

一番下の段は全部下まで引いてOK!

次に傾斜面の分割した線の両端から、右側の消失点に向かって奥行きの線を引きます。

そうすると、先程引いた垂直線との交点ができます。

あとは、この交点同士を結ぶ横線を引けば二点透視の階段が完成です。

できたね!

きちんと描けていれば、横線がキレイに全て左側の消失点に向かっているはずです。

左側に向かう線と平行だからだよ

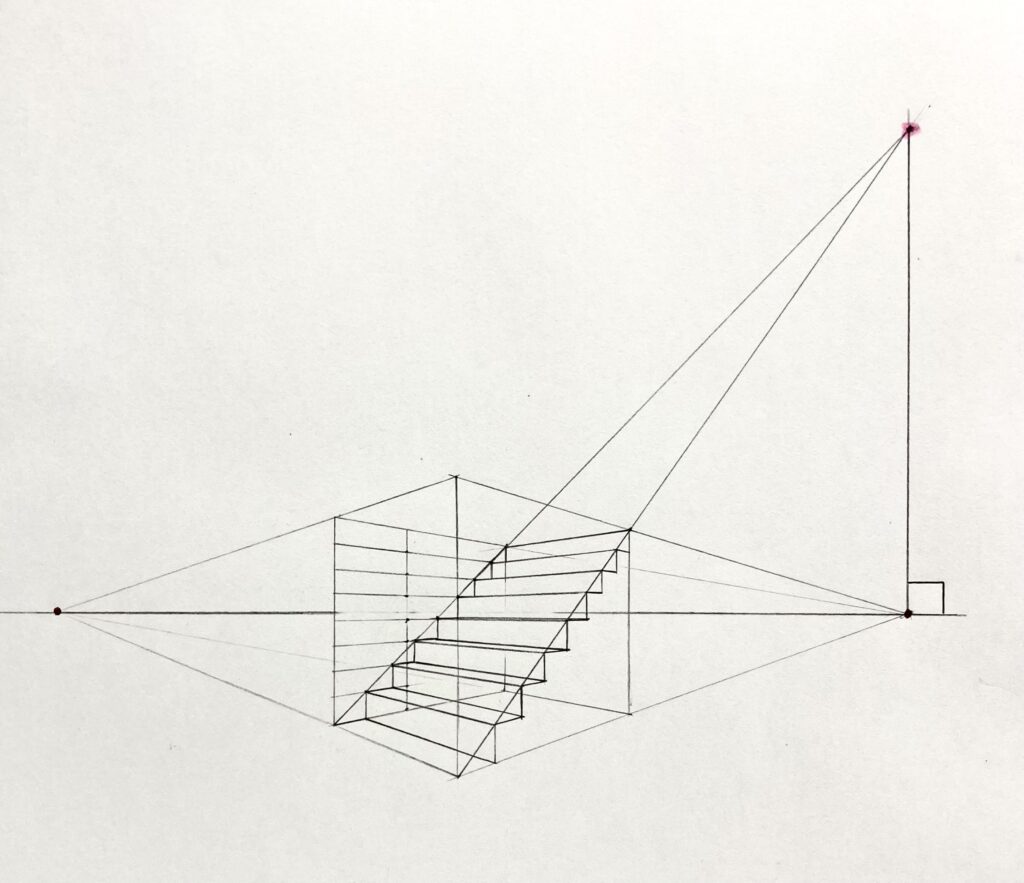

さて、最後に少しだけ傾斜・階段の消失点(VP)について話をしておきます。

今回は傾斜・階段の消失点は知らなくても描けるよ

先程の一点透視の階段と同様に、

二点透視の階段にも傾斜・階段の消失点(VP)というものがあります。

どこにあるかというと、この場合、

アイレベル(EL)上の右側の消失点の真上にあります。

今回は右側の消失点の真上にありましたが、

階段の向きなどによって傾斜・階段の消失点の位置は変わってきます。

傾斜・階段の消失点について詳しく知りたい方は、

こちらの記事を見てみてください。

3 階段とアイレベル(EL)の関係〜アイレベル(EL)によって階段の見え方はどう変わる?

これまで、一点透視と二点透視の階段の描き方を見てきましたが、

最後に階段とアイレベル(EL)の関係性について見てみましょう。

そもそもアイレベル(EL)とは何かというと、

アイレベル(EL)とは「カメラの高さ」のことです。

カメラをどの高さに置いて階段を撮影しているか、です。

人の目でそのまま見たら、目の位置がアイレベル(EL)だよ

では、先程描いたそれぞれの階段で、

そのアイレベル(EL)との関係性を見てみましょう。

先程描いた一点透視図法の階段とアイレベル(EL)の関係性

先程描いた一点透視の階段がこちらでした。

この場合、アイレベル(EL)は階段よりも少し高い位置にあります。

ということは、完全に階段を見下ろしている状態です。

なので、階段の全ての踏み面が見えています。

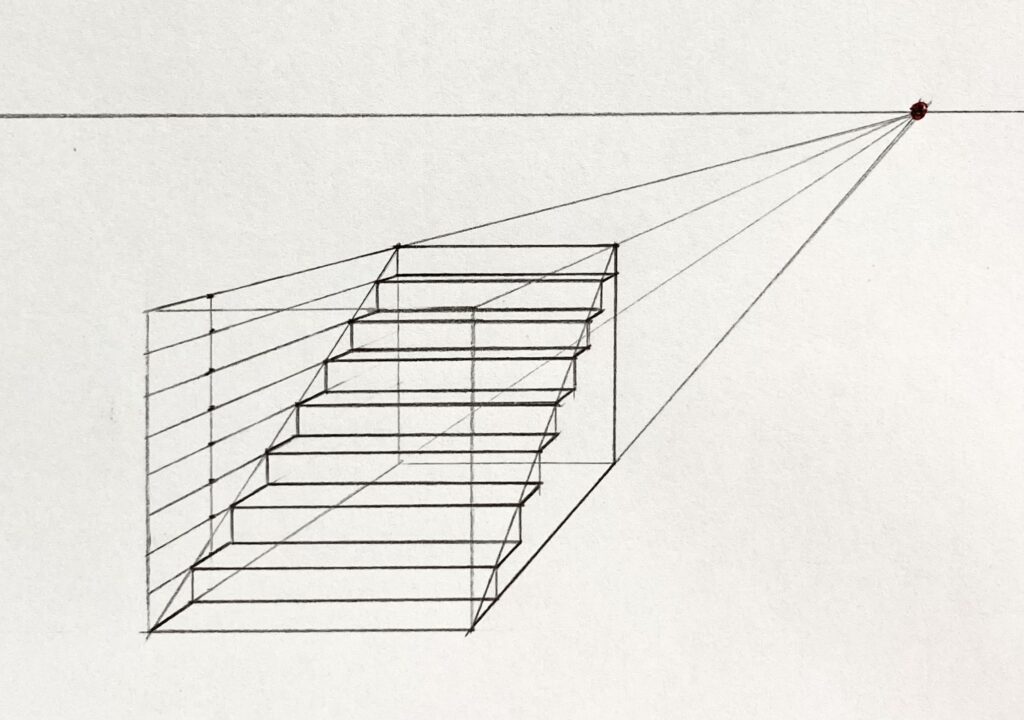

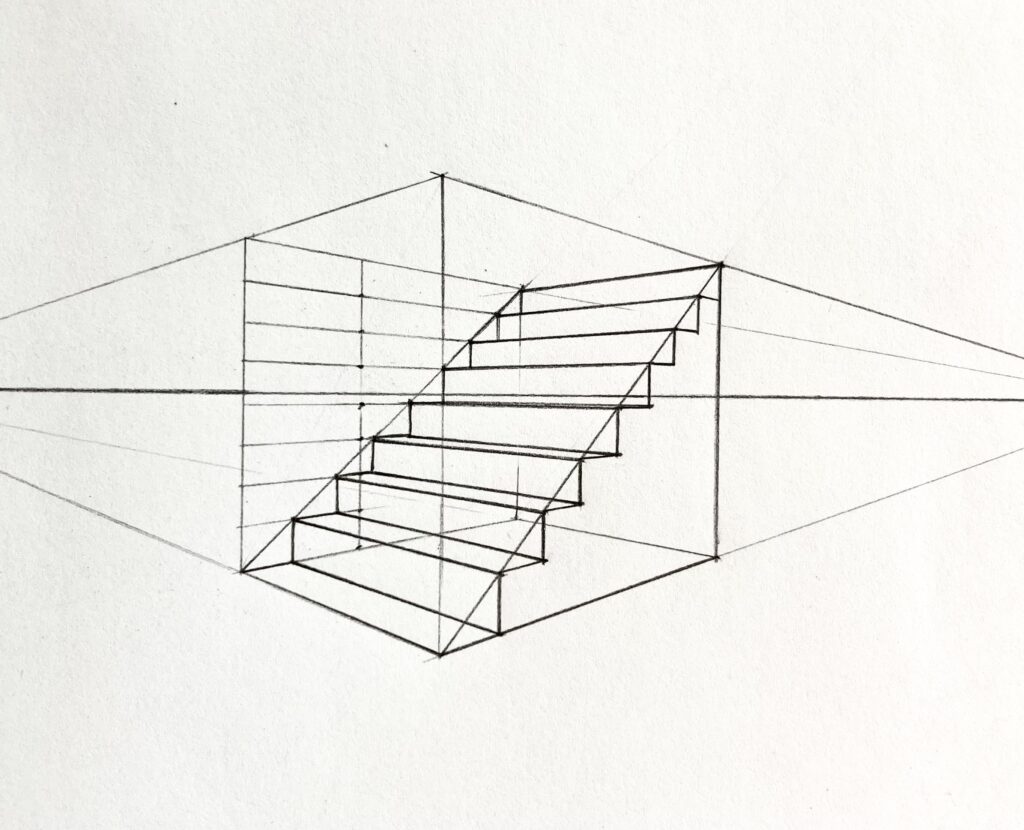

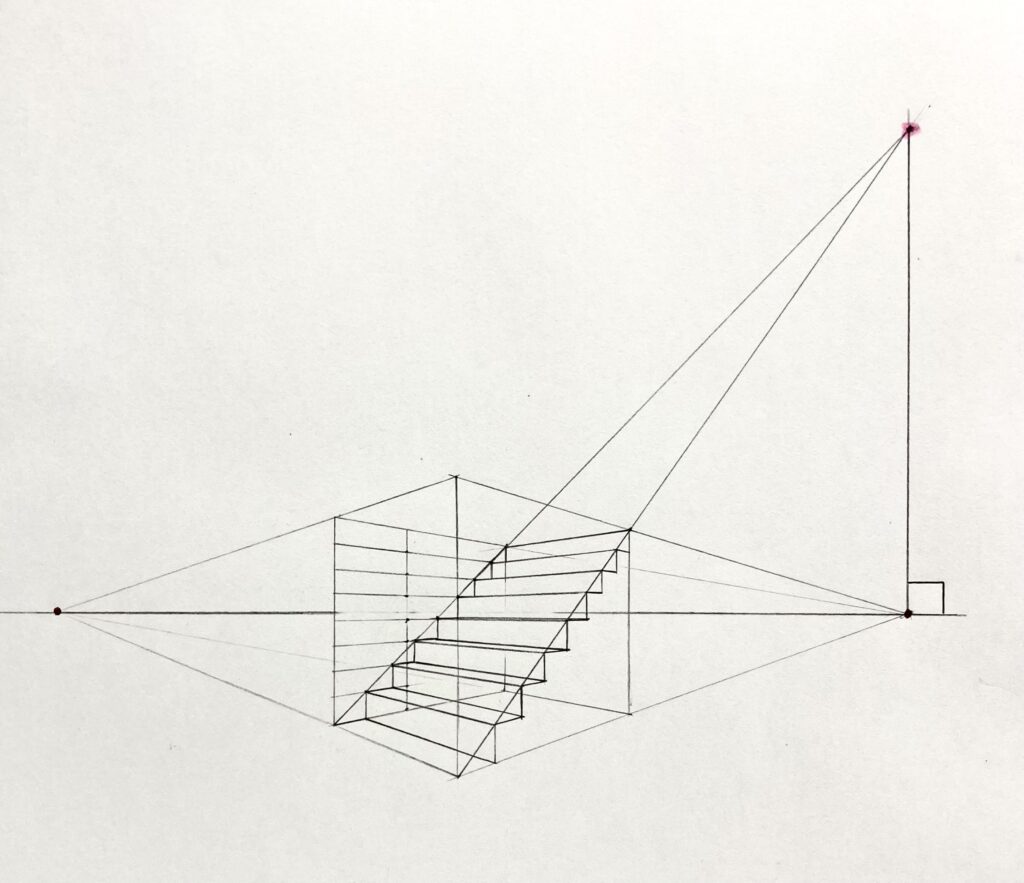

先程描いた二点透視図法の階段とアイレベル(EL)の関係性

では次に、先程二点透視で描いた階段を見ていきましょう。

この階段の場合、

アイレベル(EL)は、ちょうど4段目の踏み面より少し高い位置を通っています。

なので、アイレベル(EL)より高い5段、6段、7段、8段目の踏み面は見えていません。

本当だ! アイレベル(EL)より高いと見えないね!

一方、アイレベル(EL)より低い位置にある1段、2段、3段目の踏み面は見えていますね。

見下ろしているから、踏み面が見えるんだね!

アイレベル(EL)は4段目よりほんの少し高い位置にあるので、

4段目の踏み面はうっすら見えている感じですね。

アイレベル(EL)に近づくほど、直線っぽく見えるんだね!

4 パース(透視図法)や階段の描き方、傾斜の消失点(VP)の勉強におすすめの本

実際に僕が使っていて、

パース(透視図法)や階段の描き方、

傾斜の消失点の勉強におすすめの本を2冊紹介します。

まず1冊目は「パース塾」です。

この本は、パース(透視図法)の「入門書」的な本です。

基礎からしっかり学びたい方、特に初心者の方におすすめです。

階段の描き方や傾斜の消失点についても分かりやすく解説しています。

とても分かりやすいよ!

2冊目は、「絵を描く仕事で成功するテクニック」です。

この本はタイトルからも分かる通り、

ちょっとパース(透視図法)の「専門書」的な本です。

もう少しパース(透視図法)について踏み込んで学びたい方におすすめです。

階段や傾斜の消失点について、とても詳しく解説しています。

初心者の方は少し難しいかもしれません

また、パース 透視図法の勉強におすすめの本4冊 イラストを上手く描こう!ではその他、パース(透視図法)のオススメの本を紹介しています。

そして、以下の各記事では、水彩画や風景画、人物の描き方の勉強にオススメの本を紹介しています。

◻︎水彩画・風景画の勉強にオススメの本

風景画・水彩画の勉強におすすめの本を種類別・目的別に7冊紹介

◻︎人物の描き方の勉強にオススメの本

まとめ: 簡単に描ける! 一点、二点透視図法の階段の描き方 わかりやすく解説!

パース(透視図法)で階段を描くとなると、少し難しい感じがしますが、

1つずつ手順を追ってやっていくと、意外と簡単に描くことができます。

階段の描き方は他にも色々ありますが、

個人的には、この箱を使った描き方が初心者の方には分かりやすいかなと思います。

階段が描けるとテンションが上がるので、ぜひチャレンジしてみてください。

おわり

コメント